|

|

|

|

![]()

ある晩、出向く。

フランスのディジョンの音楽家の家に生まれた彼女は、8歳の時からマリンバを弾き始め、ディジョンの音楽院でピアノと打楽器を学びます。さらに、15歳でパリのコンセルヴァトワールに入学し、2017年に首席で卒業、2016年からはロンドンの王立音楽院でも学んでいます。 卒業後は仲間の打楽器奏者たちと「トリオ・クセナキス」を結成するとともに、ソリストとして世界中でコンサートやマスタークラスを開催するなど、各方面で引く手あまたの大活躍ぶりです。これまでに、多くの賞も獲得しています。 彼女は、演奏だけではなく、例えばガーシュウィンの「ラプソディ・イン・ブルー」やパガニーニの「24のカプリース」といった名曲をマリンバのために編曲した楽譜の出版なども行っています。そして、それを自ら録音したデジタル・シングルを数多くリリースしています。このデビュー・アルバムを作った翌年には、MIRAREレーベルからリリースされたメシアンの「渓谷から星たちへ」にも、シロリンバ奏者として参加しています。 ここで取り上げている「同時代」の作曲家のメインは、彼女が大好きなギリシャ人のヤニス・クセナキス、そして、フランス人のブルーノ・マントヴァーニとフィリップ・ユレル、イタリア人のフランコ・ドナトーリ、さらにイギリス人のリチャード・ロドニー・ベネットという、国際色豊かなラインナップです。 クセナキスは、打楽器だけのための作品を5曲作っていて、そのうちの2つはストラスブール・パーカッション・アンサンブルの6人の奏者のためのもの、1つは3人の打楽器奏者のためのもの、そして、残りの2曲は一人で多くの打楽器を演奏する曲です。彼女は、その2曲を、それぞれアルバムの最初と最後に置いていました。 その最初の曲「ルボン」が聴こえてきたときには、あまりの音圧の高さに圧倒されてしまいました。それは、とても一人の人間が操っているとは思えないほどの、多くの打楽器が、とても幅広い音場の中で叩かれていたのです。バスドラムはキッカーを使うなどして、手と足をすべて動員して演奏していたのでしょうね。その、クセナキスらしいエネルギッシュな打楽器を見事に再現した素晴らしい録音には、ひれ伏すしかありません。 次のマントヴァーニの曲はマリンバのソロで「モア、ジュ・・」という曲ですが、そのマリンバがやはりとても巨大な音像として迫ってきます。 ユレルの曲は、彼の5つの様々な楽器のための「ループス」という曲集の中から、ビブラフォンのための2番と、マリンバのための4番が演奏されています。特にマリンバで多彩な音色を駆使して豊かな表情を醸し出しているのが印象的でした。もちろん、それを余すところなくとらえた録音も。 ドナトーニの作品は、マウリツィオ・ベン・オマールという打楽器奏者のために作られた「オマール」です。ここでは、ビブラフォンのファンをコントロールして、様々なビブラートをかけたり、あるいはそれを使わない音を披露したりと、その豊かな表現力を目いっぱい聴かせてくれていました。 ロドニー・ベネットの「アフター・シランクスII」というのは、あのドビュッシーのソロ・フルートのための名曲「シランクス」をモティーフにした4つの作品の2番目の、マリンバのための作品です。3番目が、こちらの、「ソナタ」と同じ編成の「ソナタ・アフター・シランクス」ですね。これはもう、オリジナルのフルート曲からの引用がとても巧みで、楽器が違ってもフルートと同質の世界が広がっているのが感じられます。 そして、締めが、クセナキスの「プサッファ」です。これは、こちらの映像と演奏時間はCDと全く同じですし、服装や楽器配置などもブックレットの写真と同じですから同じテイクのはず。ここで夥しい「打楽器」たちと格闘しているとてもキュートな彼女の姿を楽しみましょう。 CD Artwork © Little Tribeca |

||||||

一応、アーティストとしては「レイキャビク室内管弦楽団」とあったので、そのフルートも室内オーケストラをバックにソロを吹いているのかな、と思っていたのですが、実物を見るとそのような団体が演奏しているトラックは全くありませんでした。ここで演奏しているのは、フルート、クラリネット、ピアノ、ギター、コントラバス、それに弦楽四重奏とメゾ・ソプラノのソロだけです。つまり、先ほどの室内オーケストラの本体ではなく、そのメンバーが集まった「室内楽」の編成だったのですね。ちょっとサウンド的にはしょぼいので、がっかりです。 それはともかく、ここで演奏されているのは、ヒーイ・グズムンドソンというアイスランドの作曲家です。最初はアイスランドのレイキャビクの音楽学校で学びますが、やがてデンマークで音楽とさらに電子音楽を学びます。作曲家としての活動は、ほとんどデンマークで行っているのだそうです。 このアルバムは、彼にとっては3枚目のソロ・アルバムなのだそうです。そのパッケージは上にあるような風景のデザインですが、これはカバーになっていて、その中には、  アルバム・タイトルは「Wind Bells」つまり「風鈴」ですが、これは中の「EquilibraumIV: Windbells」という作品からとられています。これはだいぶ前、2005年に作られたもので、その年に日本で行われた「国際博覧会 - 愛・地球博」で、スタジアムのような広い会場で初演されたのだそうです。バスフルート、バスクラリネット、チェロ、ギター、ピアノという小さな編成ですが、そこに作曲家自身がコントロールするエレクトロニクスが加わります。それ以降たびたび演奏されていて、賞も取っている作品なのですが、それが今回初めてスタジオで録音されています。あの頃に流行った、まさに環境音楽のような、浮遊感の漂う作品です。 同じような編成で2011年に作られた「Brot(断片)」は5つの部分に分かれていて、瞑想的なテイストの音楽が続いた後に、突然「Dance Macabre」という、とても俗っぽい怪しげなダンスが現われるので、ちょっとびっくりします。 肝心のフルーティストは、アメリカのジュリアードと、パリのコンセルヴァトワールを卒業したというハラルズドッティルという若い女性でした。アイスランドでは「ドッティル」が女性の姓となるのは、もうご存じですね。ここでは「Lux(光)」という作品をエレクトロニクスと一緒に演奏しています。そもそもは、ソロ・フルートと、12人のフルート・クワイアのために作られたものを、この形に直してあります。ですから、そこでのエレクトロニスクの音源は、すべてフルートからサンプリングされているそうです。 まるで、ライヒの「ヴァーモント・カウンターポイント」みたいなスタイルですが、ソロはあくまで軽やかなスケール(まるでドビュッシーの「シランクス」)を演奏する中で、そのバックが多彩な風景を演出しています。 最後に演奏されているのは、「歌」が入った「Songs from Ha[]vama[]l II」です。13世紀に作られた写本にある詩をテキストにしていて、何かオリエンタルな雰囲気があります。ラヴェルにこんな曲がありましたね。 アルバムの最初に聴こえてくるのは「Entropy」というフルート、クラリネット、チェロ、ピアノのための作品ですが、1曲目「Arrow of Time」はまるで先ほどのライヒ、2曲目の「Asymmetry of Time」は「オリヴィエ・メシアンへのオマージュ」とあるように、フルートがヴァイオリンに変わったあの「四重奏曲」のゆったりとした楽章そっくりの音楽でした。 確かに、録音は高水準、CDとBD-Aを比較しても、その差は歴然としています。 CD & BD Artwork © Sono Luminus, LLC. |

||||||

そんなヤルヴィは、フランクフルト時代の2006年から、もうパリ管に移っていた2017年にかけて、フランクフルト放送交響楽団とブルックナーの交響曲ツィクルスを完成させていました。レーベルはRCA(つまりSONY)ですね。その時には、すべて基本的にライブ録音によってアルバムが作られていました。 その時に最初に、つまり2006年に録音されたのは、「第7番」でした。そして、今回、その曲を、現在のパートナーであるチューリヒ・トーンハレ管弦楽団と再録音しました。こちらは彼らの本拠地のトーンハレでの2022年1月のセッション録音、バランス・エンジニアはPOLYHYMNIAのジャン=マリー・ヘイセンです。クレーンがとくい、かな?(それは「ゲーセン」)。 そのセッションの様子がブックレットの写真でうかがえますが、オーケストラが演奏しているステージと客席の間が厚手のカーテンで仕切られていました。これは、客席の残響を取り込まないためなのでしょうか。確かに、その音はとてもクリアで、輪郭がはっきりしているものでした。 オーケストラの配置は、ヤルヴィのいつもの形で、ヴァイオリンが左右に置かれた対向形、面白いのは、4本のホルンと4本のワーグナー・チューバが、普通は同じ場所で演奏するものが、完全に左右に分かれて座っていることです。これによって、それぞれの楽器がはっきりと分かれて聴こえてくるので、ブルックナーのオーケストレーションをきちんと聴きとることができるはずです。 ブックレットにはメンバー表もありますが、弦楽器は16型の編成でした。ただ、コントラバス以外は、それぞれ4人から2人のエキストラが加わっていましたね。そうなんですよ。日本のオーケストラでも、16型をエキストラなしで演奏できるところなどほとんどありませんからね。ドイツでも、このクラスのオーケストラには、まず14型程度のメンバーしかいないはずです。 この録音を聴き始めると、そんな、「ぜいたくな」弦楽器を、ヤルヴィはとてもしなやかに操って、たっぷりと歌わせていることに気が付きます。そこからは、ブルックナーのちょっと武骨なメロディから、とても自然に音楽をみなぎらせていることが分かります。 全体的にゆったりとしたテンポで何よりも流れを大切にした演奏が続きますが、終楽章になって、幾分シフト・アップして高揚感を持たせているのが、憎いところですね。ただ、せっかくの16型ですが、金管がフルで鳴っている時は、全く霞んでしまっていましたね。 ブルックナーの場合は、稿や版の問題が欠かせません。この「7番」の場合は、それほど過激な改訂は行ってはいませんが、最初に出版された時には、自筆稿にいくつかの改訂を加えていました。  これに対して、最初に原典版を作ったロベルト・ハースは、この部分は作曲家の意志に背くものだとして、改訂前のものを「ハース版」として出版しましたが、後の「ノヴァーク版」では、この改訂がしっかり取り入れられています。 今回のヤルヴィの演奏でも、この部分で盛大にティンパニが鳴り響きますから、これはそのノヴァーク版が使われているはずです。ブックレットのクレジットでは「アルコア版」という表記がありますが、これはノヴァーク版のリプリントです。 ところが、NMLでは、  CD Artwork © Alpha Classics / Outhere Music |

||||||

どちらの作曲家もポーランド人、シマノフスキは、ここでは初めて取り上げる作曲家となります。ボーダーのシャツがお気に入りでした(それは「縞の服好き」)。ポーランド人とは言っても、彼の生地は、当時はロシア領で、現在はウクライナのティモシウカというところでした。体が弱く、54歳で没しています。彼の後期の作品である「スターバト・マーテル」は、ブロニスワフ・クリスタルという名士から亡くなった妻のためにと当初は「レクイエム」として委嘱されました。彼自身も姪を亡くしたこともあってその線で作曲を進めていましたが、途中で「スターバト・マーテル」を、オリジナルのラテン語ではなく、ポーランド語に訳したテキストによって作ることに変更し、1926年に初演されました。 編成は、ソプラノ、アルト(ここではメゾ・ソプラノ)、テノールの3人のソリストと混声合唱が、オーケストラに加わります。全部で6つの楽章に分かれていて、それぞれにキャラクターが異なっています。何よりも、ポーランド語で歌われているということで、かなり民族的なテイストが色濃く感じられます。 第4楽章では、オーケストラは演奏せず、ア・カペラで合唱とソプラノとメゾ・ソプラノだけが演奏する、とてもしっとりとした曲になっています。その次の楽章になると、思い切りダイナミックで荒々しくなり、対比の大きさに驚かされます。合唱からは、シュプレッヒ・ゲザンクのようなものも聴こえてきます。そして、終楽章では、癒しの世界が広がり、最後は嬰ハ長調の美しい響きで終わります。 ペンデレツキの「Dies irae」は、2014年に初演された「Dies illa」とは全く無関係の作品です。こちらは、1967年に行われた、ナチスドイツのアウシュヴィッツ・ビルケナウ収容所の敷地内での、「アウシュヴィッツ収容所犠牲者の国際記念碑」の除幕式のために作られました。  当時のペンデレツキの音楽は、そんなモニュメントにこそふさわしい「恐ろしさ」を見事に具現化していました。ソリストや合唱は断末魔の悲鳴を上げ続け、オーケストラは地獄絵図を再現しています。途中で鳴り響くサイレンの音には、だれしも耳をそばだてられることでしょう。それはまさに、レクイエムの「Dies irae」のテキストで語られている世界です。 ところが、なぜか、ペンデレツキがここで用いたテキストは、その「Dies irae」ではありませんでした。使われているのは、ポーランドやフランスの詩人の詩をラテン語に訳したものと、アイスキュロスが作ったギリシャ悲劇「オレステイア」三部作の中からの「エウメニデス(慈しみの女神たち)」の、ギリシャ語のテキストなどの断片です。ブックレットにはそれが掲載されていますが、あいにくラテン語もギリシャ語も堪能には程遠いので、それがどのような意味なのかは皆目分かりません。おそらく、「Dies irae」と同じ世界観が込められているのだ、と信じることにしましょう。 そして、同じコンサートで演奏されたのが、同じ作曲家の1960年の作品「Threnody」です。もしかしたら、これがあったから彼は先ほどの除幕式のための音楽を任されることになったのかもしれませんね。この「広島の犠牲者に捧げる哀歌」というフルネームはただの後付けだったというのに。 CD Artwork c CD Artwork © ORFEO International Music GmbH |

||||||

レーベルはERATO、このレーベルは、もともとは1953年にフランスの音楽出版社COSTALLATのレコード部門として創設された、由緒あるレコード会社でした。最初は完全なインディペンデント・レーベルで、日本盤は日本コロムビアからリリースされていましたね。それが、1970年代にRCAがディストリビューターになると、日本盤もRCAとビクターの合弁会社のRVCからリリースされるようになります。その時点で、レコードの製造元も変わったので、音質が格段に上がったように感じられたものです。しかし、1992年にWARNERの傘下に入ってからは、なにか「飼殺し」のような状態が続き、ついに2002年には活動を停止させられてしまいます。 その後、2013年にすでにUNIVERSALに買収されていたEMIのうちのクラシック部門だけがWARNERによってさらに買収された時には、かつて、EMIが買収したVIRGINレーベルも一緒にWARNERのものになりました。そこでWARNERは、その受け皿としてこのERATOというレーベルを用意しました。つまり、今まで「VIRGIN」と呼ばれていたものは「ERATO」に(そして、「EMI」と呼ばれていたものは「WARNER」に)名前が変わってしまったのですよ。 それに加えて、WARNERは、かつてのERATOのカタログもしっかり販売していますから、全く出所の異なる2つの「ERATO」が、同じレーベル名で販売されているというややこしいことになっているのですね。 旧ERATOの柱は、バロック音楽とフランスの現代音楽でした。ですから、メシアンの作品もたくさんリリースされていました。もちろん、この「20のまなざし」も、初演者のイヴォンヌ・ロリオによって一番に録音されていました。それが、一回りして、新EROTOからフランスのアーティストによる新しい録音がリリースされたというのは、何か感慨深いものがあります。 今回のメシアンは、まずはそのロリオのものとは別格のとても素晴らしい録音によって、シャマユが紡ぎだす極上のニュアンスが余すところなくとらえられていました。ダイナミクスは、消え入るようなピアニシモから、暴れまわる強打までクリアに再現されていますし、メシアン特有の房状の和音は、その構成音がすべて分かるぐらいの解像度で聴こえてきます。もう、その音色を楽しんでいるだけで、とても幸せな時間が経っていき、全曲が2時間もかかるということも気が付かないほどでした。 そんな中で、シャマユはモティーフの姿をまるでナイフで切ったようにとてもくっきりとした形で聴かせてくれますから、曲全体の中でのそれぞれのモティーフの役割もよくわかります。その結果、この複雑で長大な作品が、ミニマル・ミュージックのように思えてきたのですから、面白いものです。確かに、メシアンは、初期の段階でハーモニーやリズムをある意味定量的にコントロールするようになっていましたね。それは、まさにミニマルの手法だったのでは、ということに、今回気づかされてしまいました。 おまけとして演奏されていたオマージュでは、最後に演奏されていたジョナサン・ハーヴェイの「ピアノとデジタル・オーディオ・テープのための」という注釈がある「Tombeau de Messiaen(メシアンの墓)」が面白かったですね。実際に聴いてみると、まずピアノはプリペアド・ピアノになっていて、そこにテープでSEのようなものを流しているようでした。メシアンは、例えばオンド・マルトノのような新しい楽器を積極的に使っていましたが、そんな彼がもしプリペアド・ピアノを使ったらこんな曲を作ったのではないか、と思わせられるような痛快な作品でした。 武満徹の「雨の樹 素描 II -オリヴィエ・メシアンの追憶に-」は、メシアンというよりはドビュッシーといった印象の曲ですが、シャマユはそれをとても大切に扱ってくれていたのではないでしょうか。 CD Artwork © Parlophone Records Limited |

||||||

そして、このように並べられているのは、この二人の没年が同じ1623年で、今年がそのちょうど400年後のアニヴァーサリーとなっているからです。いずれも多くの宗教的な合唱曲と世俗的な合唱曲を作っていますが、正直、バードはともかく、ウィールクスの方はあまりなじみがないような気がします。 ここでは、彼らの他に「フレットワーク」という、ヴィオール族の楽器だけによる5人のアンサンブルも加わっています。 キングズ・シンガーズと言えば、つい最近、昨年の12月にも日本ツアーを行っていましたね。彼らが最初に来日したのは1979年ですが(聴きに行きました!)、それからはもう頻繁に来日していますから、今回が何回目だったのかはもうわからないほどです。というか、ほぼ来日のたびに微妙にメンバーが変わっていたでしょうから、何度聴いても新たな魅力が味わえる、ということになるのでしょうね。日本人とイギリス人とのハーフのジュリアン・グレゴリーくんなどは、もう8年以上在籍していますから、次に日本に来るときは別の人に代わっているかもしれませんね。 そして、今回は久石譲に委嘱した作品も披露されていたようですね。彼らの半世紀以上のキャリアの中で作られた委嘱作品は、200曲以上になるのだそうです。その中には、当時の世界的な「現代作曲家」達のものもたくさんあります。最も初期のものとしては、ルチアーノ・ベリオが1975年に作った「Cries of London」でしょうか(翌年にスゥングルIIのために改訂されたものが何種類か録音されていますね)。 そして、このアルバムでも、これが世界初録音となる委嘱作品が2曲演奏されています。この中では、先ほどの2人の作曲家が、亡くなった先達をしのぶために作った「エレジー」が演奏されているのですが、それを元ネタにした曲を、と現代の作曲家に依頼して作られたものです。 まずは、バードが1585年に亡くなったトマス・タリスのために作った「Ye sacred muses(聖なるミューズたちよ)」というエレジーのタイトルとテキストをほぼそのまま使い、最後の「Tallis is dead, and Music dies.」というフレーズだけを「Will is dead, and Music dies.」と変えた重鎮ジェイムズ・マクミランの作品です。 しかし、歌詞は同じでも、音楽的にはもちろん別物になっているのは当然のことです。マクミランというのはそれほど過激な作曲家ではありませんが、ずっとバードたちの音楽を聴いてきた後に、いきなりこのヴィオールのイントロを聴くと、4世紀の隔たりは歴然としています。この作曲家の持ち味のスコットランド訛りなども感じられる、聴きごたえのある作品です。 そして、ウィールクスが1602年に亡くなったトマス・モーリーをしのんで作った「Death hath deprived me of my dearest friend(死が私の最愛の友を奪った)」というエレジーの精神を受け継いで、こちらは別のテキストで「Death, be not proud(死よ、奢るなかれ)」という曲を作ったのは、バリトン歌手としても有名なロデリック・ウィリアムズです。こちらは、さらに「現代感」が強くなっている作風で、「悲しみ」がストレートに伝わってくる作品です。 そんな「箸休め」を含めつつ、ア・カペラのものや、ヴィオールの伴奏が付いたもの、さらには、ヴィオールだけのために作られたウィールクスの作品など、バラエティに富んだ編成で、しっとりとした聖歌から、とても明るいマドリガルまで聖俗あわせて幅広く味わうことのできるアルバムです。 CD Artwork © Signum Records |

||||||

「魔笛」というのは、いわゆる「オペラ」、つまり「イタリアオペラ」ではなく、「Singspiel(ジンクシュピール)」つまり「歌芝居」という、ドイツ語の歌詞による「歌」と「お芝居」が合体した劇場作品です。歌手は、まずは役者さんとしてセリフをしゃべっていますが、そこにいきなりオーケストラの伴奏が入って歌い始めるという、ほとんど「ミュージカル」と同じ構造のものなんですね。ですから、「オペラ」のようにかしこまった上流階級向けのお話ではなく、もっとくだけた庶民的な「見世物」といった感じの作品が多いのではないのでしょうか。ということで、そこでは「おとぎ話」とか「魔法」といったタームが頻繁に用いられることになります。 このアルバムの前半は、その「魔笛」の台本を書いた人として有名なエマニュエル・シカネーダーが制作に大幅に関与していたジンクシュピールが演奏されています。このシカネーダーという人の仕事は、台本を書くことしかねえだ、と思われているかもしれませんが、実際にはもっと多岐に舞台作品に関わっています。歌手としても活躍していますし、劇場の支配人まで務めているのですからね。アーティストであり、プロデューサーであり、プロモーターでもあった人なのですよ。 時系列からだと、3番目に演奏されているパウル・グラニツキーの「オベロン、妖精たちの王」が、この中では最も早い1789年に、シカネーダーが仕切っていたアウフ・デア・ヴィーデン劇場で上演されていました。ここではシカネーダーが実際に台本を書いたわけではありませんが、クリストフ・マルティン・ヴィーラントが編纂したオリエンタルな童話集「ジニスタン、あるいは妖精精霊物語選」を元ネタとして使うというアイディアは、彼が出しています。 そして、1790年に、今度はやはり「ジニスタン」を元に、彼が台本を書き、モーツァルトのほかに、シカネーダーの劇団のスタッフ3人が曲を作って製作されたのが「賢者の石もしくは魔法の島」です。 そして、翌1791年に、やはりシカネーダーの台本(もちろん元ネタは「ジニスタン」)にモーツァルトだけが曲を付けた「魔笛」が上演されることになるのですね。 ところが、これだけでは済まなかったのです。「魔笛」の大成功に気をよくしたシカネーダーは、なんとその「2」を作ってしまったのですよ。それが、ペーター・フォン・ヴィンターという、今では全く知られていない作曲家が、シカネーダーの台本で作曲し、1798年に初演された「魔笛第2部。迷宮または諸元素との戦い」という作品です。ここでは、パミーナとタミーノ、パパゲーナとパパゲーノという2組の恋人たちが新たな試練を受けるのですが、最後に悪は滅びるというお話になっているようです。そこには、パパゲーノの両親と兄弟も登場するんですって。もちろん、いまでは上演されることはないのでしょうね。 そんなラインナップを歌っているのが、1993年に生まれたドイツのバリトン、コンスタンティン・クリンメルです。ジャケットの写真を見ると、髭面でちょっと危ない雰囲気が漂っていますが、実際にその声が聴こえてくると、そのあまりの外見とのミスマッチに驚いてしまいました。バリトンとは言ってもほとんどテノールのような軽い声で、歌い方もとことんソフト、一つ一つの音をとても大事にしていて、それでいて過剰な表現は極力避けているという、ある意味優等生のようなテイストを持った人でした。 ですから、アクの強さが求められる前半のジンクシュピールよりは、後半のサリエリやハイドンの「イタリアオペラ」の方が合っているのではないか、という気がしますが、どうでしょう? CD Artwork © Alpha Classics / Outhere Music |

||||||

彼女はウクライナのクリミア半島の都市シンフェロポリに生まれ、そこの音楽学校とオデーサの音楽院で学びました。そして、1991年には、サンクトペテルブルク音楽院の作曲科を卒業します。さらに、1994年から1998年までエストニア音楽アカデミーで学び、それ以来タリンを本拠地にして活躍しています。 彼女の作品は、合唱曲と室内楽がメインとなっているようです。それらは、世界中の有名な団体、例えば、ポール・ヒリヤーやダニエル・ロイスが指揮をしたエストニア・フィルハーモニック室内合唱団、あるいは、カスパルス・プトニンシュが指揮をしたBBCシンガーズなどによって演奏されています(スウェーデンのクロウマタ・パーカッション・アンサンブルなども)。 最初に演奏されているのは、20世紀初頭のロシア象徴主義を代表する詩人、インノケンティ・アンネンスキーのテキストによる、「Nox vitae(人生の夜)」という5曲から成る無伴奏男声合唱曲です。2008年に作られています。 1曲目の「夜想曲」では、この編成のロシア音楽、たとえばラフマニノフの「徹夜祷」と同質のセンスが感じられます。ただ、ここでのサウンドはもう少し洗練されていて、音のスペクトルの低音成分はそれほど多くなく、高音にかなり広がったレンジでの合唱になっています。おそらく、カウンターテナーの音域まで使われているのでしょう。 2曲目の「音楽のないロマンス」では、息の長いドローンに乗って、切迫感のあるフレーズが歌われます。 3曲目の「10月の神話」でも、クラスター風のドローンの中、バリトンソロが劇的な、ほとんど叫びに近いソロを歌います。 4曲目は「ダルシマーの上のケークウォーク」という、ちょっとユーモラスなタイトル。低音のオスティナート(これが、ダルシマーの模倣でしょうか)の上で、高音が民謡的なフレーズを、時にはシュプレッヒゲザンク風に歌います。 最後の「雪が降っている」では、降り積もる雪を表しているかのような調性感のあるクラスターの響きが、とてつもない煌めきとなって迫ってきます。そして、その後に訪れる、息絶えた後に見えてくるはずの青い空を思い浮かべているような、浄化された響きが心に迫ります。ここでは、ファルセットも交えた男声合唱のクリアなサウンドが、その情景をしっとりと表現しています。属和音の息の長いディミヌエンドで終わるというのが、まさに象徴的。 そのあとも、ロシア語のテキストによる宗教的な合唱曲が続きます。その中で、チェロのソロを全面的に押し出した「祈り」という曲がとても印象的です。ここでは合唱はヴォカリーズだけで、チェロの長大なレシタティーヴォのバックを務めていたものが、最後の最後になってコラールを披露しています。 最後の2曲が、「Agnus Dei」と「In Paradisum」という、聴きなれたラテン語のテキストになっているのが、サプライズです。「Agnus Dei」では、前半はいかにも男声という音色だったものが、後半には高い音域までに広がって混声合唱の響きになるのが面白いですね。ただ、最後には低い音がメインの暗い終わり方です。「In Paradisum」では、いかにもロシア聖歌といったとてもよくハモる合唱です。 彼女の音楽のルーツとなっているのは、古いロシアの民族音楽や正教会の音楽といった、ロシアに由来する文化と精神性なのだそうです。現在では、ロシアと言えばその暴力的でほとんど狂気とも思えるような政治面での振る舞いが世界中からディスられています。かつてのソ連時代には、文化的な面でも芸術家たちはさまざまな制約を受け(髭も剃れん)、苦悩を味わっていました。しかし、彼女の音楽には、そのような不幸な現実を乗り越えて、この国が古来から変わらずにいとおしんでいる文化を、とても魅力的な形で伝えてくれる力があるような気がします。 CD Artwork © Toccata Classics |

||||||

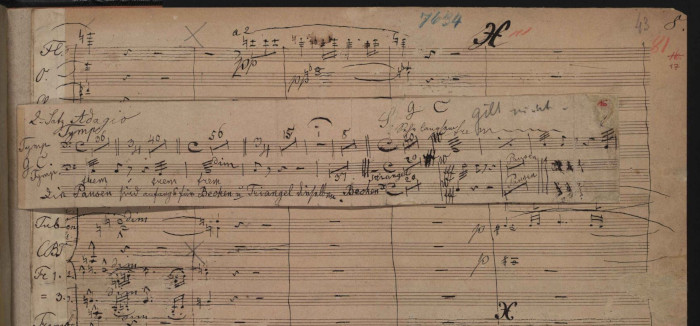

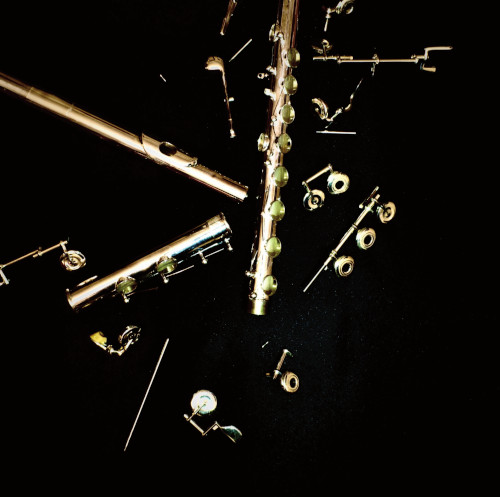

もちろん、その人たちの中には、チャールズ・ニコルソンのように、自分が使っていた楽器を改良して、トーンホールを大きくして大きな音が出せるようにした、という、後のベーム・フルートが取り入れるアイディアを持っていた人もいました。 でも、ドゥメルスマンあたりは、ベーム管が作られた後も、頑なに従来の楽器を使い続けていたのですから、ベームへの寄与などはなかったはずですね。 もう一つ疑問なのは、ジャケットのバラバラのフルートの写真は、もちろんそのベーム管の現代の楽器で、これと同じタイプの楽器が今回の演奏にも使われているのですが、ブックレットの中にあるこの写真は  ということで、音を聴く前になんだか気合が抜けてしまうようなアルバムですが、実際にその音を聴くと、さらにショッキングなことが待っていました。録音が、あまりに劣悪なんですね。最初の曲はベームの「グランド・ポロネーズ」なのですが、まずその前奏でのピアノのが、とてもひどい音でした。最悪の録音会場と最悪のマイクアレンジだとこんなひどい音になるのだな、という見本のような、まるで楽器とは思えない、ただ金属の弦をはじく音だけが虚しく聴こえてくる、というおぞましいものでした。 それに続いて出てくるフルートも、息音からキーノイズまでもろに録音されているなんともどぎつい音でした。あまりにリアルすぎて、フルーティストの喉の音まではっきり聴こえてしまいますよ。いや、普通はこんなに喉を鳴らす人は、あんまりいませんけどね。 ただ、そのフルーティストは、テクニックだけはものすごいものがありました。聴きなれた曲ですし、実際に吹いてみたこともありますから、それがどんな音符かはよく知っていますが、それが見事な粒ぞろいで聴こえてきます。指の回りが、けた外れに高性能なんでしょうね。序奏での細かすぎる音符が、もう信じられないほどの速さでくるくる回っています。これには圧倒されましたね。 ところが、ポロネーズのテーマが始まると、なんか違和感が出てきます。妙に歌い方が雑なんですよね。音符の長さが他の人の演奏と違っているところもあります。何より、そこからは「音楽」が全く感じられないんですよ。 先ほどのニコルソンの「ゴードン夫人のポプリ」も、これ見よがしの「難しい」ところはまるで曲芸のように滑らかなのに、ちょっとリリカルなところになると、俄然そこからは音楽が消えてしまっていました。 この中には初めて聴くニルス・ペーター・イェンセンというデンマークの作曲家の「3つのファンタジア」というフルート・ソロの曲がありました。この人はあのフリードリヒ・クーラウの弟子だったそうで、なんでも10歳の時に視力を失ったのに、フルーティスト、オルガニスト、そして作曲家として活躍したのだそうです。この作品も、クーラウの影響が多く見られますが、緻密な構成の素敵な曲のようでした。というか、もっとまともな演奏で聴いてみたかったと、切に思いました。 このフルーティストの名前は、アルカディオ・バラッキ。確かに、部分的にばらつきのある演奏家でした。 CD Artwork © Milano Dischi s.r.l. |

||||||

デビューしたころから、この方は古典の作品と現代の作品をバランスよく取り上げていたような印象がありました。今回の最新録音は、そんな彼の真骨頂、といった感じの、ヨハネス・ブラームスとアルバン・ベルクという、それぞれの時代の代表作を取り上げています。 オーケストラは、ロビン・ティチアーティ指揮のベルリン・ドイツ交響楽団です。ティチアーティは、2017年からこのオーケストラの音楽監督を務めています。このオーケストラは、第二次世界大戦後、1946年に、西ベルリンに「RIAS交響楽団」という名前で設立されましたが、その後「ベルリン放送交響楽団(Radio Symphony Orchestra Berlin)」を経て、現在の名前に変わっています。ベルリンには、このオーケストラ設立の前から「ベルリン放送交響楽団(Rundfunk Sinfonieorchester Berlin)」という団体があって、戦後は東ドイツのオーケストラとして活躍していましたね。というか、今でもしっかり活躍していて、組織的には、このベルリン・ドイツ交響楽団と同じ「Radio Orchestra and Choirs GmbH」という会社の傘下に入っているんですけどね。あとは、「ベルリン・ドイツ・オペラ」のオーケストラ、というのもありますから、紛らわしいですね。 ということで、彼らはベルリンのオーケストラなので、ベルリンのフィルハーモニーを本拠地にして、演奏活動を行っています。あそこは別にベルリン・フィルの専用のホールではないのですね。今回のCDも、ブラームスはここで行われた演奏会のライブ録音になっています。 まずは、そのブラームスの唯一のヴァイオリン協奏曲が始まると、冒頭の低弦とファゴットのユニゾンによるテーマが、まるで一つの楽器で演奏されるような印象がありました。弦楽器と管楽器が、ピッチも音色もぴっちり合わせているんですね。これはちょっと感動的な始まり方でした。 オーケストラ全体の音色は、まさに「いぶし銀」といった感じの重厚なものでした。フルートなども、ついこの間聴いたシュターツカペレ・ベルリン(これもベルリンのオーケストラ)のようなオケ全体の音色を支配するような存在感はほとんど感じられない代わりに、しっかり周りの楽器と溶け合って内側から音をまとめていく、といったスタンスのように感じられました。 そして、テツラフのソロが登場するのですが、その音もオーケストラに溶け込んでそれほど目立っては聴こえてきません。それでも、この人の得意技なのでしょう、とてつもないピアニシモで演奏するところなどは、ほどよい緊張感を伴って聴こえてきます。ここはとても印象的です。それが、終楽章になると、まるで憑き物がなくなったような明るい音楽になるのも、聴いていて楽しいですね。 もう1曲、ベルクのヴァイオリン協奏曲は、録音会場はフィルハーモニーではなく、かつての東ドイツの放送施設で、今では録音スタジオとして有名なスタジオ・ナレーパシュトラッセ(以前は「フンクハウス」と言ってましたね)です。  正直、何度聴いてもとっつきにくい作品だという印象はぬぐえませんが、そんな素晴らしい録音と相まって、かなり集中して聴くことが出来ました。後半の楽章の最後に聴こえてくるコラールの部分は本当に美しかったですし、エンディングのBb6のロングトーンも、何とも艶かしかったですね。 CD Artwork © rbbKultur/Ondine Oy |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |