|

|

|

|

![]()

柔軟曲。 佐久間學

今回のCDは、彼が2015年にロンドン・フィルと自作を演奏したコンサートの模様が収録されています。さらに、2013年に別の指揮者が彼の「ヴァイオリン協奏曲」を録音したテイクも加わっています。 2015年10月14に行われたコンサートは、ペンデレツキにとってロンドン・フィルとのデビュー・コンサートだったようです。そこでは、このCDに収録されている3曲と、ショスタコーヴィチの「交響曲第6番」が演奏されました。プログラムの前半は、いずれもこれがイギリス初演となる、2013年に編曲された弦楽合奏版の交響曲第3番の第3楽章「アダージョ」と、2008年に作られた「ホルン協奏曲」です。ホルン・ソロは、初演の時と同じラドヴァン・ブラココヴィチです。ソロ・アンコールとしてやはりペンデレツキの「ソロ・ホルンのためのカプリッチョ」が演奏されました。そして後半は、まずペンデレツキの1960年の作品「広島の犠牲者にささげる哀歌」が演奏された後、ショスタコーヴィチで締めくくられました。 お分かりのように、このコンサートでのペンデレツキ作品は、は前半には「新しい」曲、後半には「昔の曲」が取り上げられています。こういうパターン、たとえば、かつて大ヒットを飛ばしたのに、今ではすっかり落ちぶれて新曲を出しても全然売れない歌手のライブでは、必ずその昔のヒット曲を歌う、なんてのと似てませんか? というか、ペンデレツキは、そもそもはアヴァン・ギャルドの作風で一世を風靡したのに、ある時きっぱりとそんな「過去」とは縁を切って、もっとわかりやすい作風に変わってしまったはずではなかったのでしょうか。そうなると、普通は昔の曲は封印してしまうものなのではないか、と思うのですが、彼の場合は嬉々としてこの「過去」の代表作である「広島」を、ことあるごとに演奏しているようですね。 これはやはり、聴衆が過去のアイドルに対して昔のヒット曲を要求するのと同じ発想なのでしょうかね。ペンデレツキと言えば「広島」というのは、もはや切っても切れないもの、彼自身もそれを認めているのかもしれませんね。 ただ、今回のCD、彼の「新しい」作品もなかなか楽しめました。「楽しめた」というのは、それが「新しくなかった」からです。例えば、「アダージョ」では、それとよく似たタイトルを持つマーラーの曲(交響曲第5番の第4楽章「アダージェット」)のように始まり、シェーンベルクの「清められた夜」のようなテイストの音楽が続きます。ホルン協奏曲は、もろリヒャルト・シュトラウスっぽいフレーズが満載です。要は、聴きなれた曲がそこから聴こえてくるために、親しみがわいてくるのですね。それが、この世界で長くヒット曲を出すことができる秘訣なのでしょう。○田○佑みたいなもんですね。 でも、そうは言ってもそれらは彼のオリジナルでは決してありません。そこに「広島」というオリジナリティ豊かな曲が流れてくると、そこでやっと聴衆は何がペンデレツキの本当の魅力だったのかということに気づくのです。彼が狙ってそのようなプログラミングをしたのかどうかは分かりませんが、今回「広島」に改めて感銘を受けたことは間違いありません。 そんな2つの作風の真ん中に位置するのが、別の指揮者で別の時に演奏された1976年の作品「ヴァイオリン協奏曲」なのでしょう。これは、まさにどっちつかずの音楽、「新しく」なろうと思っても、つい昔の歌が顔を出す、というほほえましい瞬間を、何度も味わうことが出来ました。ペンデレツキって、ツンデレ? CD Artwork © London Philharmonic Orchestra |

||||||

このCDで共演しているエーテボリ交響楽団とは、つい先日日本ツアーが予定されていて、その中には仙台公演も含まれていたのですが、このご時世のため中止になってしまいました。オーケストラ用のまともなコンサートホールがなく、外国のオーケストラを生で聴く機会が殆どない仙台市民にとっては大変な痛手でしたね。最初にこの公演を知った時から、そのチケットの販売に個人的に多少かかわっていたので、この決定はとても残念でした。まさに今が「旬」の指揮者ですから、惜しかったですね。 しかし、内外を問わずほとんどのコンサートが中止、あるいは延期となってしまったこの時期には、致し方がありません。 仙台でのコンサートのプログラムでは取り上げられてはいませんでしたが、このチームは現在シベリウスの交響曲の全曲録音を、このALPHAレーベルで進行中です。すでに「1番」はリリースされていて、かなりの好評をもって迎えられていたようですが、今回は「2番」の登場です。このペースだと、全曲の完成はそう遠くはないでしょう。 おそらく、シベリウスの交響曲の中では最も有名なこの「2番」ですから、このスウェーデンのオーケストラだったら、かなりの頻度で演奏していることでしょうね。もしかしたら、リハーサルをしなくても、一発で録音できるレベルのものが出来てしまうかもしれません。ですから、このアルバムのプロモーション用の動画で、指揮者のロウヴァリはそのようなある意味ルーティン化したオーケストラのメンバーに対して、自分の作りたい音楽を要求するために少し苦労したようなことを語っていましたね。そうなんですよ。誰とは言いませんが、このようなワールドワイドでアルバムを出しているランクの指揮者でも、オーケストラとの対立を恐れて、安全運転でメンバーの言いなりに演奏したものを商品として作っている人は実際にいますから、もしかしたらこのロウヴァリのようなケースはかえって珍しいものになっているのかもしれませんね。 そうして出来上がったこの曲は、確かにとてもフレッシュな姿を見せてくれました。おそらく、この曲を演奏する上での「因習」のようなものが、世界の指揮者たちの間には暗黙の内に存在していて、それに従ってさえいればとりあえずそれらしいものが仕上がる、と言った安心感のようなものがあったのでしょう。酔っぱらってしまいますけどね(それは「飲酒」)。しかし、ロウヴァリの場合は、それらをさっぱりと切り捨てて、ひたすら楽譜に忠実な演奏を心掛けているように思えます。その結果、当然のことのように行われていた「タメ」などの表現が切り捨てられてなによりも自然な流れが重視され、そこからは素直に音楽が心の中に伝わってきます。そして、それはそのままシベリウスが聴かせたかった世界なのではないかな、と感じられてしまうのです。 この曲の最大の山場である最後の楽章へかけての盛り上がりの場面でも、彼はことさら興奮する様子もなく、いとも軽々とクライマックスを作り上げていました。それは、汗のにおいの全くしない、とてもしなやかで上質な音楽でした。 カップリングの組曲「クリスティアン2世」も、劇音楽としてのドラマが的確に伝わってくるビビッドな演奏でした。 CD Artwork © Alpha Classics / Outhere Music |

||||||

でも、しょせんはゲテモノですから、もうそれ以上はないだろうと思っていたら、なんとHARMONIA MUNDIという準メジャーレーベルからの新録音が登場しました。しかも、それが、ベートーヴェンの「田園」とのカップリングですから、恐れ入りました。もちろん、こんな組み合わせは世界初の事でしょうね(コンサートでは、どこかのオーケストラがやっていたような気がしますが)。 こんなアルバムが作られるようになったのは、もちろん2020年の「ベートーヴェン・イヤー」にちなんでのことです。あいにく、昨今はそれどころではなくなって、後年は必ずやこの年は「コロナ・イヤー」と呼ばれることだけは確実な情勢になっています。ただ、このフランスのレーベルは、2027年(コロナが収まった頃な)までという長い目標を立てて、ベートーヴェンの新しい録音を行っていくプロジェクトを敢行しています。その中で、交響曲は3つの団体が分担してツィクルスを完成するようですね。今回のベルリン古楽アカデミーは1、2、4、6、8番を担当、そして3番と5番はロト指揮のレ・シエクル、7番と9番はフライブルク・バロック・オーケストラ(指揮は7番がゴットフリート・フォン・デア・ゴルツ、9番がパブロ・ヘラス=カサド)というラインナップになっているようです。ただ、さすがはこのレーベルで、それぞれのアルバムはほとんど今回のクネヒトのように、ベートーヴェン以外の、あまり有名でない作曲家の作品がカップリングされています。ヴラニツキーとかメユールなんて、知ってますか?もちろん、演奏家も普段はあまりベートーヴェンは演奏していない人たちですから、ちょっと変わったアプローチも期待できる、というなかなかのシリーズです。まあ、フランスも大変でしょうが、「コロナ」に負けず頑張ってほしいものです。 今回、おそらく初めてベートーヴェンの交響曲を録音するにあたって、このアンサンブルのコンサートマスターのベルンハルト・フォルクは、やはり斬新な試みを行っています。まず、ベートーヴェンの生前の演奏の際の資料から、弦楽器の人数をかなり減らしました、実際は6.6.4.3.2でしょうか。そして、指揮者は置かずにコンサートマスターのリードで演奏します。その際に、弦楽器と管楽器が向かい合うような配置をとって、コンタクトが取りやすいようにしました。その結果、リスナーは左から弦楽器、右から管楽器という、なかなか珍しい音場を体験できることになりました。 クネヒトに関しては、曲自体が珍しいこともあって、以前のベルニウス盤のような堅実な演奏ですが、それこそ「嵐」のシーンなどは、けっこう羽目を外しているようでした。 そして「田園」です。やはり、こういう人数、そして配置ですから、とても細やかな表情が特に弦楽器については感じられました。ただ、管楽器の場合は、個々のプレーヤーにそれほどの主体性が感じられないのですね。フルートなどは、ほとんど無表情、いくらピリオド楽器だからと言っても、もう少し自身の感性を表に出してほしいものです。 しかし、第4楽章の嵐や雷の描写になったら、今度は金管とティンパニは張り切りすぎ、やりたい放題の修羅場を展開してくれました。これはこれで、一つの在り方なのでしょう。 CD Artwork © harmonia mundi musique s.a.s. |

||||||

というのも、前回はフルートのソロと、ピアノ伴奏だけでしたが、今回はピアノは入らず、その代わりになんともヴァラエティに富んだ編成の曲のオンパレードですから、共演のミュージシャンのスケジュール調整もあってこんな風になっていたのでしょう。しかし、そのおかげで、なかなか耳にすることがないジョリヴェの「秘曲」に接することが出来ます。 ここで取り上げられているのは全部で8曲、その中で最も大きな編成のものは、1949年に作られた、フルートと弦楽合奏のための「協奏曲第1番」です。2つの楽章に分かれていますが、それぞれがゆっくりした部分と速い部分とに分かれているので、実質はまるでバロック時代の教会ソナタのような楽章配置になっています。ゆっくりしているところでは、普通に「おフランス風」の音楽ですが、早い部分になると俄然エネルギッシュになるという、分かりやすい構成です。ブレグの演奏は、そのゆっくりとした部分ではオーケストラの迫力に負けてちょっと存在感が失われかけていますが、早い部分ではとことんハイテクで迫ります。今回のアルバムを聴いて、ちょっとロングトーンのビブラートが深すぎるな、という感じがありましたが、それはバリバリ吹くところでは全く問題にはならないので、そのような結果になったのでしょう。 ですから、同じ協奏曲でも、1965年に作られた、フルートと4人の打楽器奏者のための「コンセール風組曲(フルート協奏曲第2番)」では、さらに自己が主張された爽快な演奏が出来上がることになりました。この曲の第2楽章では、アルトフルートが使われていますが、彼女にかかるとまるで普通のフルートのように聴こえます。 1941年に作られた「小組曲」は、お芝居の伴奏として作られた曲ですが、現在ではそのお芝居は忘れ去られ、その音楽だけが残っています。フルート・ヴィオラ、ハープのトリオ編成というのは、もちろんドビュッシーが「ソナタ」で初めて用いた楽器の組み合わせですね。ですから、当然ジョリヴェもドビュッシーを意識して作ったことが、曲の端々から伝わってきます。そこに劇音楽としての具体性も加わりますから、とても楽しく聴ける曲です。ここでも、ブレグは終曲でピッコロに持ち替えていますが、それはとてもピッコロとは思えないほどの美しいピッチで演奏されていました。 同じころ、1943年に作られた、フルート、ファゴット、ハープという組み合わせの「クリスマスのパストラール」は、とても穏やかで和ませられます。 1961年に作られた「ソナチネ」は、フルートとクラリネットという、ちょっとありそうでない組み合わせでした。作品はそれぞれの楽器が名人芸を披露するというものですが、基本的にこの2つの楽器は、あまり相性が良くないのでは、という思いに駆られます。 1963年にフルートとハープのために作られた「アラ・ルスティカ」は、バルトークがルーマニアの伝承化を採譜したメロディが元になっています。ジョリヴェは空き巣もやっていたんですね(あら、留守ってか)。確かに、これはバルトーク風の音楽になっています。 ちょっと珍しいのは、1992年に「発見」されたという、それまで知られていなかったフルートと打楽器のための作品です。未完成で、タイトルも付いていなかったので、その演奏時間から「1分30秒」と呼ばれています。 そして、本来はリコーダーのために作られた「Pipeaubec」という、打楽器のリズムに乗ったプリミティブな曲が、フルートで演奏されています。このタイトルは、「Pipe au bec」ですから、フランス語でリコーダーの事ですよね。 CD Artwork © Naxos Rights(Europe) Ltd |

||||||

その、2017年に初演された新しい交響曲は、「Chinesische Lieder(中国の歌)」というタイトルの付いた「交響曲第6番」でした。確か、これまでで一番新しいものが「交響曲第8番」だったはずですが、なぜか「9番」にはなりませんでした。というか、その「6番」というのは実は「欠番」だったので、そこを埋めたのでしょう。つまり、この「6番」が「8番目」に作られた交響曲になるという、不思議なことになっています。 この「6番」がここに収まるまでにはかなりの紆余曲折があったようです。2003年には自然保護をテーマに「Elegy for a Dying Forest」というタイトルで新しい交響曲のスケッチも部分的に出来上がったのですが、それは結局破棄され、ドイツ語のテキストに曲をつけた歌曲と交響曲を合体させた作品を目指します。それは、結局「8番」という形で2005年に世に出ましたが、2007年にはそこに新たに3曲を追加するという改訂が施されます。その中に、あのマーラーが「大地の歌」で使った中国の漢詩をハンス・ベートゲがドイツ語に直した詩集「中国の笛」からのものがありました。 2008年には、そのベートゲの詩集からさらに3曲を選んで、「3つの中国の歌」という歌曲集が作られます。さらに、中国の広州交響楽団から、創立60周年を記念するオーケストラ作品の委嘱を受けたペンデレツキは、その3つの曲を含んだ8つの曲を集めた「歌曲集」を作り、それを「交響曲第6番」として発表したのです。 その新しい「交響曲」は、2017年9月24日に、ロン・ユー指揮の広州交響楽団によって世界初演が行われました。さらに、2018年5月5日には、この曲のもう一つの委嘱元であるドレスデン・フィルが、クリスティアン・マチェラルの指揮でドイツ初演を行いました。ペンデレツキの母国であるポーランドでの初演は、このCDで指揮をしているヴォイチェク・ライスキとシンフォニア・ヴァルソヴィアとによって、同じ年の11月17日に行われています。そして、2019年11月にライスキとポーランド室内フィルとによって世界初録音が行われたのです。ハズキルーペですね(それは「ダイスキ」)。 その演奏団体が指し示すように、これは「交響曲」とは言ってもそれほど大きな編成は要求されていません。木管は2管(ファゴットは1本)で金管はホルン4本、トランペット2本、トロンボーン1本ですが、トロンボーンの出番はほんの数小節しかありません。ですから、弦楽器も、この録音では7.6.4.4.2という人数です。そこにチェレスタとハープ、多くの打楽器が加わります。 この交響曲では、それらの打楽器がとても派手に使われているために、まさに「中国風」のサウンドが満開です。それに追い打ちをかけるように、楽章の合間に5か所、「二胡」のソロが入ります。演奏しているクラフチェンコはヴィオラ奏者、譜面づらはとてもシンプルなメロディに、彼女はたっぷりのポルタメントをかけて、本物の「中国」を演出しています。 肝心のバリトン・ソロは、特に中国の音階を意識したというものではなく、無調のテイストさえ感じられるような聴き映えのしないものでした。 カップリングは、「クラリネットと弦楽器と打楽器とチェレスタのための協奏曲」です。  CD Artwork © CD Accord |

||||||

さらに今回は、佐渡裕だけではなく、おそらく今の日本では最も人気のあるピアニスト、辻井伸行が共演しているのですから、そのCDは間違いなくベストセラーになるに違いありません。 と思ったのですが、このCD、ドイツではすでに2月にリリースされているのですが、なぜか日本国内では発売予定日すら決まっていないのです。不思議ですね。ただ、ネット配信では音源は入手できます。もはやこのような「売れ筋」でも、フィジカルなメディアでのリリースは難しくなっているのかもしれませんね。 このアルバムでメインとなっているのが、2018年の6月2日から5日まで、ウィーン周辺で4日連続行われたコンサートで収録された、辻井伸行のソロによるラヴェルのピアノ協奏曲です。このコンサートは、2日がグラフェネック、4日がザンクト・ペルテン、そして3日と5日はウィーンのあのムジークフェライン・ザールで開催されました。プログラムは全て同じで、前半がハイドンの交響曲第102番とラヴェルのピアノ協奏曲、後半はドヴォルジャークの交響曲第8番です。 ここで聴かれるのは、おそらくウィーンでのどちらかのコンサートでのテイクでしょう。ちょっとオフ気味で、豊かなホールトーンが味わえる録音に仕上がっています。そんな中で、ピアノの音はとてもクリアに聴こえます。 辻井さんのラヴェルは初めて聴きましたが、とても慎重にコントロールされた繊細な音色と、磨き抜かれたメカニックには感嘆すべきものを感じます。特に、明らかにジャズの影響を受けている第1楽章では、そんな「ジャジー」な味まで出しているのですから驚きます。ただ、バックのオーケストラがそんな「ジャズ」にいまいち乗れていないのが気になります。 第2楽章は、ピアノ・ソロでうっとりとさせられるような美しい音楽がふんだんに味わえます。ところが、ソロの最後にオーケストラが加わった時に、その先陣を切るフルートがあまりにお粗末なのには、がっかりしてしまいました。ラヴェルとは全く相いれない深めのビブラートと、とんでもないピッチ、おそらく、他のテイクがなかったので差し替えもできなかったのでしょうね。 カップリングのラヴェルのオーケストラ曲は、「亡き王女のためのパヴァーヌ」、「ボレロ」、「ダフニスとクロエ第2組曲」という「名曲」が集められています。これはライブではなく、2019年にセッション録音されたものなのでしょう。特にこれといった破綻もなく、きれいな演奏に仕上がっています。ただ、いかにもドイツ語圏のオーケストラといった感じが全体にみなぎっていて、フランスの作曲家の曲、という感じがあまり伝わってこないのが、ちょっと辛いところでしょうか。「ボレロ」あたりでは、だんだん盛り上がってくるとまるで「軍隊の行進」のようないかめしい音楽になってくるのが、面白いところです。イカメシ食っては、とてもバレエは踊れませんね。 ただ、「ダフニス」で共演している「ノイエ・ヴィーナー・シュティンメン」という、「若い」合唱団(年齢制限が16歳から30歳)は、とてもしなやかな声。彼らがいなければ、この曲から「フランス」の味を聴きとることは困難だったことでしょう。 ボーナストラックとして、先ほどのウィーンのコンサートで辻井さんがソロ・アンコールとして演奏した、ドビュッシーの「月の光」が収録されています。 CD Artwork © Niederösterreische Tonkünstler Betriebsgesellschaft m.b.H. |

||||||

その頃には、国際基督教大学での博士号取得を目指してバッハの「ヨハネ受難曲」をテーマにした論文を書き上げていたのだそうですが、それと並行して、一般向けの書籍のために同じテーマの原稿を執筆していたことが、その年の12月に判明します。その原稿が、国際基督教大学名誉教授の伊東辰彦さんの手によって校訂されたものが、本書です。 1994年には、「マタイ受難曲」に関する書籍も上梓していましたから、「ヨハネ」でも同じようなものを書き上げるのが、いわば磯山さんのライフワークだったのでしょうが、それが実現したことになりますね。 発行されたのは今年の1月だったのですが、最近やっとその存在を知ることができました。というのも、このサイトでは「ヨハネ」の改訂について「ヨハネ受難曲の『稿』と『版』」というコンテンツを作ってあるのですが、それを閲覧されてFacebookをシェアしてくれた方のコメントの中に、その情報があったものですから。 そのコンテンツは、この本にも登場するCARUSから出版された「ヨハネ」の第4稿のスコアに掲載されていた、それぞれの稿の違いの一覧表を参考にしています。それは、おそらく現時点では最も正確な情報が盛り込まれているもののはずです(なんたって、Googleで「ヨハネ受難曲」、「改訂」で検索すると、トップに登場します)。ところが、その検索結果で出てきた同じテーマのサイトでは、どれも微妙に「間違った」ことが書かれているのですよね。あるいは、こういうところには現れませんが、CDのライナーノーツなどでも、「正しい」ことが書かれているものはほとんどないのですよ。いや、CDのタイトルで「○○稿」と書かれていたら、それは半分以上は間違っていると考えた方がいいぐらいです。 ですから、間違っているのはもしかしたらこちら、これは単にCARUSの独りよがりの見解なのか、という疑問まで湧いてきて、少し自信がなくなっていたところに現れたのが、この磯山さんの本です。 実際、「ヨハネ」の改訂については、予想よりはるかに詳細に述べられていました。まずは、具体的にそれぞれの稿による演奏の時に、どのパートのためのパート譜が用意されたか、ということまで明らかにされていたのには感激です。それによって、改訂が、その前の演奏で使われたパート譜の上に直接書き込まれていたこと、さらに、必要なパート譜は新たに作られていたことも分かります。 そして、もっとも重要なポイントが、「第3稿」と「第4稿」の間に作られたもう一つの改訂稿の位置づけです。ご存知のように、バッハはその時に最初に作った「旧自筆総譜」(磯山)の細かい部分を改訂したスコアを途中まで作りますが、それはいったん中断され、それを「第4稿」を演奏する際に、その後の部分を「旧自筆総譜」を元に写筆させて、今ある形の「改訂入り総譜」(磯山)を作ります。ところが、そこで改訂されたことは、その時に使われたパート譜には全く反映されていないと、断言しています。つまり、「改訂入り総譜」は「第4稿」とは全くの別物だと、はっきり言っているのですよ。これは、CARUSの見解と全く同じ、安心しました。 ということで、ここの部分を曖昧にしているネット記事、さらにはCDのタイトルやブックレットへの糾弾は、これからも続くことになるのです。 しかし、「第4稿」のパート譜を作っているタイミングで、なぜ「改訂入り総譜」を完成させたのか、という疑問にはここでは答えられてはいません。実はそれこそが、多くの間違いを生む元凶なのですから、その点についてはしっかり説明して欲しかったと思います。いや、磯山さんが転んだりしなければ、そのあたりもきっちりと仕上げられていたのかもしれませんけどね。 こういう話は全体の1/6程度、残りの5/6は圧倒的な物量で、「ヨハネ」の全ての側面に迫ります。ほんと、これは全ての「ヨハネ」愛好家必読の本となっています。 Book Artwork © Chikumashobo Ltd. |

||||||

その録音クレジットを見てみると、2018年には「Recording Technician」として参加していたベアトリス・ヨハネセンの名前が、2019年の録音のものにはありません。確かに、最近のアルバムでは彼女の名前を見かけなかったので調べてみたら、2018年8月以降に録音されたものには、彼女の名前はありませんでした。いったい何があったのでしょう。とても気になります。 1曲目は、マルクス・パウスが2015年に作った「The Beauty That Still Remains」という曲です。テキストは「アンネの日記」からの抜粋、全部で11の部分から成る40分ほどの大作です。 ここでは、女声合唱の他に、アコーディオンのソロが加わっています。というか、ほとんどそのアコーディオンが主役のような感じさえするような扱いになっています。なにしろ、曲全体がかなり長いこの楽器だけの演奏によって始まるのですからね。ここで、合唱団とともにこの曲をささげられたアコーディオン奏者のフローデ・ハルトリが使っているのは、一般的なキーボードが付いた楽器ではなく、「ボタン式」の楽器です。おそらくそのせいで、とても技巧的なパッセージを軽々と弾けているのでしょう。それだけではなく、ビブラートやポルタメントまで演奏出来ているので、そういう奏法があるのでしょうね。これだけしっかりアコーディオンを聴いたことがないので、この楽器の奥深さに圧倒されます。 しかし、正直なことを言うと、この楽器はちょっと苦手、以前、やはりこの2Lレーベルのアルバムで、合唱にサックスがフィーチャーされている時に感じたのと同じような嫌悪感が、かなり募ります。もちろん、それは極めて個人的な感想です。 ですから、逆説的な意味で、このアコーディオンの間に聴こえてくる合唱が、とてもピュアなものに思えてきます。その合唱はとてもきれいなハーモニーがホモフォニックに展開されるという、とても聴きやすいものです。さらに、ソプラノのメンバーがかなり頻繁にソロを披露してくれますが、それも「少女」らしいはかなさを持った味を出していました。それは、「アンネの日記」の世界を的確に伝えるものでした。 しかし、後半、マヤ・ソールヴェイ・シェルストルプ・ラトシェが2013年に作って、これまでに何度も演奏されてきた「Asylos(英語ではAsyulum=避難所)」という作品では、なにか異様な雰囲気が終始漂っていました。ここでは、アコーディオンは入らず、無伴奏で演奏が行われるのですが、大きな役目を担っているのがメゾ・ソプラノのソロで、これがかなりアヴァン・ギャルドな音楽を繰り広げているのですよ。そして、それに呼応するように少女合唱が、おそらくしっかり記譜はされていない、ほとんどインプロヴィゼーションのようなものを歌います。これを聴いて、半世紀前に聴いた一柳慧の「ことばあそびうた」という作品を思い出しました。谷川俊太郎の詩がテキストで、それを即興的にひばり児童合唱団が歌っていたのでした。そういえば、今回の曲の中にも「あそびうた」のようなものがありましたね。 そんな中に、後半はスコラ・サンクテ・スンニヴェのプレーンチャントが加わり、そんな3者が入り乱れての、不条理な世界が広がります。 ブックレットにはないテキストが、レーベルのサイトだけで公開されています。そのテキストの文字面もかなりアヴァン・ギャルド、ただ、それらはノルウェー語だけで、英訳などはありませんから、ええ、役には立ちませんとも。 SACD & BD Artwork © Lindberg Lyd AS |

||||||

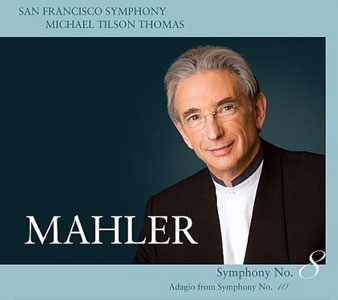

このレーベルの看板アーティストが、ここで指揮をしているガブリエル・フェルツです。1971年生まれのドイツの指揮者で、オーケストラとオペラの双方の分野で活躍しています。2013年からは、ここで演奏しているドルトムント・フィルの首席指揮者ですが、同時に彼はドルトムント市の音楽総監督の任にも就いています。それ以前の10年間はシュトゥットガルト・フィルの音楽監督を務めていました。 オペラに関しても、ベルリン、ミュンヘン、チューリヒ、ケルン、ジュネーヴなどのオペラハウスで多くの作品の指揮を行っています。 彼の以前のパートナーだったシュトゥットガルト・フィルとは、このレーベルにマーラーの1番から7番までの交響曲を録音していました。それらを聴いたことはありませんが、かなりユニークな演奏だったようですね。 そんな中で、このオーケストラとリゲティの「アトモスフェール」を演奏しているものが見つかったので試しに聴いてみたのですが、この作品のイメージをガラリと変えてしまうような斬新な演奏だったのには驚きました。これまでに聴いてきたものは、この曲から混沌としたイメージを沸き立たせていたものですか、彼の演奏はとてもきっちりと整理されたものでした。あたかも、リゲティを古典の枠内で無理やり解釈したような気にもなりますが、トーン・クラスターからはとても美しいハーモニーが聴こえてくるのはちょっと魅力的。 そして、今回は、彼の現在のホーム・オーケストラとともにマーラーの「8番」が録音されました。  しかし、音響的には、サラウンドのSACDということもあってかなり期待できるのではないでしょうか。なにしろ、ここで録音を担当しているのは、あのTROTONUSのクルーですからね。彼らがこの同じ曲を、マイケル・ティルソン・トーマス指揮のサンフランシスコ交響楽団と録音したサラウンドSACDは、まさに圧倒的なサウンドですっかり魅了されてしまいましたからね。  SFS/821936-2 フェルツの指揮も、確かに「変わった」ことをあちこちでやっているのは分かりますが、それがことごとく滑っているように感じられるのですね。表現としての説得力があまりないのです。 ライブ録音ですから、オーケストラのコンディションもあまりよくなかったのかもしれません。この曲の中で最も美しいと思っている、最後の合唱がPPPで入ってくる部分の前のフルート・ソロのピッチが、あまりにひどいのですね。ここはピッコロだったのか、と、スコアを見直してみたぐらいのひどさでした。 そして、そこで出てくる合唱からはpppならではの緊張感が全く感じられません。さらに、最後の盛り上がりで児童合唱が加わると、いっぺんにハーモニーが崩れてしまいます。 これも、最後に拍手が入っていますが、これは余韻がすっかりなくなってから始まるという非常にお行儀のよいものでした。お客さんも醒めていたのかも。 SACD Artwork © Dreyer Gaido Musikproduktionen |

||||||

20年もたてば、合唱団やオーケストラのメンバーは大幅に変わるものですが、この団体の場合は、寺神戸亮、若松夏美、鈴木秀美といったコンサートマスターやトップ奏者は残っていますし、管楽器でもフルートの前田リリ子、菅きよみ、オーボエの三宮正満といったメンバーが健在でした。合唱もほんの少しですが、ソリストの櫻田さん他数名がまだ残っていましたね。 そして、前回はメインのソリストは合唱には加わりませんでしたが、今回はエヴァンゲリストのブルンス以外は、全て合唱の中にいます。 さらに、もっとも大きな違いが、通奏低音のオルガンに、普通のコンサートで使われる小さなポジティヴ・オルガンの他に、もう1台、二段マニュアルとペダルを備えたチャーチ・オルガンが加わっていることです。演奏しているのは鈴木優人さん。   実際に、この楽器は録音会場とコンサート会場で使われていますし、使わない時には鈴木さんのご自宅に置いてあるのだそうです。ピッチは鍵盤とペダルを半音分移動させて変えるようですね。 この録音は、彩の国さいたま芸術劇場音楽ホールで、2019年4月9日から18日までという長い期間を使って行われました。その間の13日にはこのホールで、さらに、録音終了後の19日と21日には、東京オペラシティコンサートホールでコンサートを行っています。とても丁寧なセッション録音を行い、その成果をコンサートで披露、という、いまどき珍しいとても贅沢なスケジュールですね。先ほどのオルガンといい、この録音日程といい、そこからは鈴木さんの再録音にかける並々ならぬ執念のようなものが感じられますね。 その結果、今回の「マタイ」は、20年前のものとはガラリと様相を変えたものに仕上がりました。サウンド的には、このチャーチ・オルガンの効果は絶大で、特にイエスのレシタティーヴォでの低音の響きには圧倒されます。 合唱も、信じられないほどの緻密さを感じさせられるとともに、コラールで時折見せる叩きつけるような厳しい表情には驚かされます。 かと思うと、20番(Ich will bei meinem Jesu wachen/テノール)や39番(Erbarme dich/アルト)のアリアでの前奏での思い入れたっぷりのタメには、なにか安らぎすらも感じられます。多様性をもった懐の深い演奏、という気がします。 ソリストでは、1曲しか出番のないソプラノの松井さんが、歌はもちろんですが、サンプソンよりきれいなドイツ語のディクションで光っていました。もっと他の曲も聴いてみたかったですね。 SACD Artwork © BIS Records AB |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |