ちゃぶ台ファクトリー

その5 (説明1 概要)

| 展覧会/個展 各ページへのリンク |

展覧会 (トップページ) →

その1 (概要と展示) →

その2 (壁A、B) →

その3 (壁C、D) →

その4 (壁E、F) →

その5 (説明1 概要) →

・・・ 本ページ

・・・ 本ページその6 (説明2 壁A、B) →

その7 (説明3 壁C、D) →

その8 (説明4 壁E、F) →

その9 (企画と広報) →

| 私の立場 |

自己紹介文「愚痴の空回り」にも書きましたが、私は芸術家ではありません。

職業的、生業的、学歴的にもそうですが、自己イメージとしても「芸術家」ではありません。

私は製造業の片隅で機械の設計や商品企画などをして暮らしている個人事業主のオッサンです。

五十路を前にした妻子持ちの、将来不安な一般人です。

その2 (壁A、B) / 「入り口、自己紹介文」 →

一般人たる私には、現代美術における「文脈」も、芸術家としての地位も立場も評価も関係ありません。

私は技術屋が本業なので、技術的発案の権利/価値を尊重します。美術についてもそれは同様。

「他人の単純なモノマネ」だけは避けるという最低限のルールは守ります。

ただし、それ以外は知ったことじゃありません。

一般人の「オッサン」ですので、芸術家としてのセルフブランディングも何も関係ありません。

押し黙って、秘密めかして、自分を神秘的な芸術家に見せかける必要はありません。

どうせ、格好悪いオッサンです。

プロの芸術家やその卵たちのポジション取り合い合戦に、参加出来る立場に私はありません。

ズブの素人なんです。

ちょっとまあ、実生活で色々な目に遭って、思うところあって、泣き出しちゃっただけなんです。

素人カナリアなりの「酷い声」で。

私は下戸でお酒が飲めず、「夜の世界」「大人の世界」は苦手です。

もしも私が酒が飲める「立派なオトナ」だったら、カウンターで酒飲んで愚痴愚痴泣いています。

カラオケ演歌でむせび泣きます。個展なんかせずに。その方が金も労力も楽です。

けれど、でも、下戸な私には、こういう「泣き方/鳴き方/喚きかた」しか出来なかっただけです。

作品F1 「写真の写真(幾ばくの嘘)/交接の始まり6/昔の手管を思い出す。」

( 写真の写真(幾ばくの嘘) (35ページ右)→

)

)( 数年前、「三号倉庫」という福岡のアートスペースに、池田龍雄さんの展覧会を見に行きました。

上記写真はそのとき入り口にあった木片です。個展をすることを思いついたのはその時でした。 )

先のグループ展でも、本個展でも、「あなたは説明し過ぎ」と意見されてしまいました。

確かに「表現」においては、意味を「相手に発見的に読ませる」ということも大切です。

その方がより強い印象を見るものに与える場合があるからです。

本職で書く、商品の取扱説明書でも、同様の記述テクニックを使うことがあります。

しかし、今回展示のテーマはともかくも「愚痴」です。

ギャラリーに出展料、スペースレンタル料を支払っての「愚痴」リのサイタル、ワンマンショーであります。

それに、どうせ、素人なので、誰も本展について記述、論説してくれません。

本展について何かを語るとすれば当人しかいません。

しかも、私が本当に色々言いたい相手は同業の、製造業の人たち。

彼らは現代美術系ギャラリーなんかには現れません。

(実際には同年代の社長さん1名と、パナ時代の同輩、上司、計三名も見に来て下さいました。)

ということで、今回の展示について出来得る限りの説明を試みようと思います。

言い残した「愚痴」の後始末であります。

| 本展示の私的背景について |

今回の個展のテーマと言うか、ネタは、「ニッポンの今を働き暮らす、あたしとあなたの悲喜コモゴモ」です。

2000年代以降の14年間のゴタゴタ、

私が働いている製造業の世界でのゴタゴタ、

その原因である「通貨」のゴタゴタ、

上記「ゴタゴタ」について、思うところを展示の形にしてみました。

日本の就業者全体に占める製造業の割合は現在16%程度らしいので(2012年12月データ)、

ギャラリーに来られたほとんどの方にとって、「製造業なんか関係無い」かもしれません。

しかし、個別の事件、固有の状況を無視して、起こった物事の構造を見るならば、

これら「ゴタゴタ」は全ての働く人に関係することだと思います。

特に「通貨のゴタゴタ」。

リーマンショックを前後する経済の状況、

もとい、プラザ合意後の急激な円高の進行後に起きた状況、

もとい、ニクソンショック。すなわちドルの金本位制から変動為替相場制への移行など。

「通貨=信用」を取り巻く状況からは「今」に生きている個人である限り逃れようがありません。

「これが自分の一生の仕事」と思って精進していても、遠くの国の金融関係で大波ひとつ起これば、

自分の職場にも大風が吹き、次の朝には別の見知らぬ浜辺で目を覚ます羽目になります。

作品F1 「写真の写真(幾ばくの嘘)/風が吹き、目を覚ますと別の場所1〜4」

( 写真の写真(幾ばくの嘘) (2〜4ページ) →

)

)リーマンショックの後、私自身も、20年近く勤めていた会社を辞めることになりました。

約20年間、社内ではちょっと馬鹿にされたけど、専門性の高い仕事も、それなりの収入も

失うことになりました。

その後、2つのマイクロ企業に身を置いて、地域の中小企業を相手に工場用生産機械の設計を

続けてきましたが、状況は雨か、良くて曇り空で、気の晴れることはありませんでした。

そうして今。

私は機械設計と商品企画などを一人きりで行う個人事業主です。

最近やっと、僅かながら日の光が見えてきました。

でも、笑える状況とはまだ言えず、半笑い、苦笑いの状況です。

こんな私の有り様は、ニッポン全国津々浦々、どこにでもある、

働くおじさんの悲喜劇だと思います。

よって、今回の個展は、自分のリストラをネタに愚痴をひと腐り。いや、てんこ盛り。

私の職歴は下記ページの通りです。

内容一覧/私について/経歴

| 序文 |

ギャラリールームの入り口を入ってすぐの壁に、今回の展示の個人的背景となった様々な事態を記した

序文を置きました。今回の個展タイトルの元となった文章です。

電子部品実装機の大手企業を工場移転で辞めた後、渡り歩いた中小企業で様々なこと体験し、

色んなことを見聞きしました。

序文はこれらのことを多少ぼかして書いた文章です。(私にだって、社会的立場と言うものはある。。。)

製造業の底辺から見た、日本やそれを取り巻く経済世界と、そこに住む者たちの織り成す「景色」を、

または、それを見ている自分の何とも言い様の無い「半泣き半笑い」な気分を表現しようとしたものです。

元は、退職した私のことを心配してくれた大学美術部先輩のNさんに宛てたメールの一文でした。

彼に心配はかけたくなかったのですが、どうしても吐露したかった「今の私についての愚痴」でした。

展覧会を開く2年も前に書いたメールです。

序文 (全文を表示)

各文の意味を書き足します。

| 序文の各文節 | 意味 |

| 日本の製造業を取り巻く状況は、実に色々です。 | 文の通りです。十社十色。 |

| ボロボロの老朽工場の奥で行われる 官民タッグの国外技術流出やら、 そこで自分たちをリストラした企業への復讐を企てる 老人たちやら、 |

自治体と隣国の巨大企業の横浜研究所が組んで リストラされた人員を受け入れる支社を作りました。 新聞発表では閉鎖されるT社半導体工場から 人員受け入れを目指すとのことでしたが、実際には 私の元いた会社(同時期に鳥栖工場を閉鎖)を ターゲットにしたものでした。 現在、多くの元同僚がそこで働いています。 また、地元関連の「色んな人たち=老人たち」が 上記支社の関連工場に出資しているようです。 |

| 知的障害者施設で行われる大手企業向けモジュールの 超低賃金組み立てやら、 |

仕事でお付き合いのあった商社の方に聞いた話です。 大手企業も知的障害者施設に組立業務を委託する ことがあるそうです。 とんでもなく低賃金で。 仕事で施設入所者を十分に疲れさせれば、 夜はぐっすり眠ってくれて、夜に暴れることが無くなり、 主に性的な問題を起こすことが無くなるそうです。 施設の請負仕事は収入の為ではなく、 「入所者を疲れさせること」が目的ということで、 発注者とは共に益のある話だそうです。 そうは言っても、何とも、いたたまれない話です。 |

| 商社の地方支社に囲われる天才老ロボット工学者やら、 | 機械と電子技術の融合を意味する工学上重要な 概念を提示した企業系の有名ロボット学者さん。 退職後、商社の地方支社に囲われたそうです。 「いつか彼の才能を活用する!」との、商社側の 老人たちの見果てぬ夢の未来の中に。 |

| 口先とフリーハンド手書きの図面のみで 仕様未定のまま設計製作をスタートさせる テンパった中小の社長たちやら、 |

中小企業の社長たち。 さすがに皆さん決断と行動が早いです。 ただし、中小企業がいつまでも大きくなれず、 小さいままでいるのには、やはり、何か個々の理由が あります。 もう少し、よく考えれば良いのにと思うこと多々。 |

| 大人のおもちゃを設計する20代女性ロボット技術者やら、 | あんなところで、そんな人が、とんでもない物を設計 していたりします。 本当に熱意と魂を注いで。 この人、結構美人さんで、かつ、メカおたくだそうな。 この会社の同年代の社長さんとは知り合いです。 私もちょっと無償で技術提案をしたことがあります。 |

| そこに本国から電子デバイスを売り込む 米大手メーカーの営業員やら、 |

熱意ある会社には、熱意ある協力者が現れるもので、 是非うちの電子部品を使ってくれと、 技術屋なら、皆知っているアメリカのあの大企業が。 |

| 無償でプロジェクトに参加しろとドイツからメールをよこした 30才代のベンチャー野郎やら、 |

当ホームページのリンクにあるヴィオラフォンの開発者 の方のこと。メールの当時、ドイツにいました。 最近うまくいっているみたい。 |

| 古い時計装置を我らの発明だと嘘をつけと強要する 皮膚病に犯された画像処理技術の准教授と 拳闘に耽る塵芥処理業者。 |

ペットボトルキャップ色分別装置の話。 詳細ページ  |

| 私は製造業の片隅で機械設計を営むもので、 あんなこんなで20年来の職場を失いました。 |

今の私は個人事業主。 なかなか収入、生活とも安定しません。。。 |

| 今、私の居る、製造業の水底から眺める 日本のありさまは、 実にきな臭く、生臭く、奇妙で、一所懸命です。 |

製造業の最底辺から眺める有様は本当に色々ですが、 皆、悪党や愚か者と言うわけではなく、 皆それぞれ、幸せになりたいがため、 こだわっている事や大事にしたい人のため、 必死なだけです。 私も含め、不確かで、愚かで、どこかずれていますが、 一所懸命ジタバタしているのです。 今回の展覧会タイトルと作品C−1の元になった文。 |

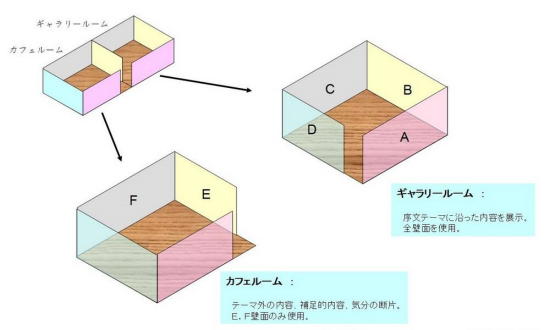

| タイトルの重層構造と展示順序 |

今回の個展では各作品のタイトルだけでなく、複数の作品を組み合わせた組作品ごと、展示する壁面ごと、

さらには作品の要素部分それぞれにも名前が付いています。

個展自身にもタイトルが付いているので、これらタイトル群は重層的な構造になっています。

本個展は作品の展示販売会ではなく、「私が言いたいことを言うため」の展示です。

展示全体が、自分の愚痴を言うための「文章」みたいなもの。

よって、本個展を一つの「文章」であるとすると、各組作品/作品/作品要素はそれを構成する

「文」や「単語」、「登場人物」に当り、各壁面は「章」のような役割になります。

個展で提示したのは実際には文章ではなく、実体的作品による視覚的表現が主です。

視覚的表現は言語/文章的な記述上の制限、一次元的、順序的な記述の制限を受けずに

要素の2次元的、3次元的な配置によって表現を行います。

同様に、本個展での展示/壁/作品/要素それぞれに付けたタイトル文の相互関係は、

2次元的、3次元的な配置関係になります。

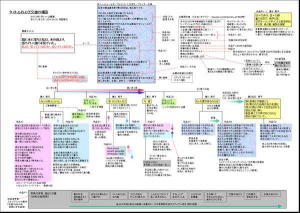

各タイトルやネットでの広報文などの関係、重層構造をまとめると次の図のようになります。

|

個展全体、壁ごと、組作品として、冊子、各作品それぞれのタイトルと 序文や広報用の文書などの関係を示しています。 左の画像をクリックすると概要画像が別ウィンドウで開きます。 開いたウィンドウ一番上の 「クリックでPDF版を開く」 をクリック するとPDFファイルが開きます。 |

また、作品の気分的順序については壁A→B→C→Dの順です。

壁 A 「みんな死んじゃえ」 : 現状認識

↓

壁 B 「浮いたり沈んだり」 : 現状の中で動いている利益収奪の機構

↓

壁 C 「今 昔」 : 今の私、昔の私と同じ彼ら。今の私と同じになって行く彼ら。半泣き苦笑い。

↓

壁 D 「もしも愛があるならば」 : 全面的に信認できないが、僅かな希望であること。古い世代の思い出。

壁F「写真の写真(幾ばくの嘘)」はA〜Dに至る全期間の通奏低音の役割を果たします。

気分のスナップショット。

壁Eだけは本展テーマから離れた独立の内容です。

| 各要素の意味付け |

作品中で使われる幾つかの要素には固有の意味づけを与えています。

前述の通り、個展全体として一つの「立体的文章」を形作り、「言いたいことを言う」ため、個々の要素

についても「単語」や「キャラクター」的意味合いを与えています。

意味付けをされた要素は作品をまたいで登場します。

機械の設計でもそうですが、要素の複合体が何らかの機能を実現するには、個々の要素も目的を持って

きちんと設計されなければなりません。

積み木の形がきちんとしていなければ、うまく積み上げられません。

文章を書く場合でもこの単語がどんな意味を持つか、この人物はどういう性格なのかをきちんと定義、設定

しなければ、組み上がった文章の意味もぼやけてしまいます。

表現を曖昧にすれば、内容を神秘的に見せ、ありもしない意味を深読みさせ、結果的に「大きな」意味を

持つ作品に仕立てることが出来るかもしれません。更に良い詩情を獲得しうるのかもしれません。

しかし、私の目的は、言いたいことを言うことであり、立派な芸術をなして尊敬を受けることではありません。

美学の実現が目的ではありません。

しかも、自然言語、視覚的表現ではどんなに正確に表そうとしても、意味は多義性、多層性の中に

ぼやけてしまいます。

表現者として、素人の私が如何に頑張っても、「正確過ぎ、分かり易過ぎる」状態にはなり得ません。

ギリギリまで頑張って、やっと意味の伽藍が倒壊せずに立ち上がるか否かというところだと思います。

素人建築だから、掘っ立て小屋ですが。。。。。。

製作時に私の設定した各要素の意味付けを下表に示します。

| 要素 | 意味 |

| 赤 |

覇気。相手への支配欲。上を目指す熱意。 自分を中心として力、価値を集約させる感じ。 「勝ち組」の色。 |

| 青 |

信仰。帰依したいと言う気持ち。自分を卑下する諦観。 崇拝の対象に自分や持ち物、生贄を捧げる感じ。 「負け組」の色。 |

| 金 |

実体的価値。金本位制における金(きん)の色。 あるものが価値を保持している状態。 |

| 銀または白 |

信用的価値。変動為替制における紙幣の紙の色。 価値が形骸化、相対化した状態。 |

| 糞(くそ) |

貨幣、通貨、有価証券、株式、ブランド価値など。 上記の金と白の定義により、彩色により別な意味を持つ。 金色の人糞は、実体的価値のある現金/実物と交換可能な 通貨/債権/本質的なアイデアや会社組織、ブランド。 白い人糞は、価値が形骸化/ジャンク化した債権/株式 /弱小国通貨/形骸化したブランド。 糞自身の色により、人糞を「金色(こんじき)」と呼ぶのはわりあいに 一般的な符丁(スラング)です。 また、通貨/金(カネ)も同様に「黄金(おうごん)」と別称します。 「人糞の白化」は元々価値のあったものが価値の本質を失っていく 様子の暗喩として使用しています。 白化する人糞のイメージは草間彌生の小説の一文から発案。 「見渡すかぎりの風景を白が消している。・・・・ あの樹肌くっついた黄金の糞も白くメタモルフォーゼしてしまった。」 (草間彌生著 「クリストファー男娼窟」) |

| 蝉(せみ) |

時代を駆け抜けた短命な成功者。 自らの男性性を声高く叫ぶもの。 その成功はたくさんの敗残者の中から、偶然に生まれた事例に過ぎ ないが、その生き様こそが絶対であると信奉を集めるもの。 スティーブ・ジョブズ/弘法大師(空海)/イエス(キリスト)のイメージ。 作品A−1の男根状の中央の突起にとまっている。 |

| 蝿(はえ) |

成功者のごく近く、実体的価値のすぐ近くに集うもの。 使徒、司祭たち。 株式や金融、債権などを操るもの。 成功者の回りに集って、教会を形成する。 成功者自身よりも多くの利益を、信者より吸い上げた収益を享受 する者。 作品A−2では中央の白濁液(精液)上に13匹集っている。 13はユダを含むキリスト教の使徒の数。 AB壁角の作品「すみっこで死んでいるよ」ではアルコールに浸って、 蝉とともに死んでいます。 |

| 蝿の卵 (直径1mmのガラスビーズ) |

蝿の子供たちが更に生まれてくることを示す。 蝿の饗宴の末、増えていくもの。 作品A−1、A−2は「蝿の卵まみれ」 |

| 精液 (半透明のメディウムで薄めた パールホワイトや金色) |

仏教言うところの甘露のイメージ。 覇気ある男性の男根からほとばしるもの。 経済論争で言うところのトリクルダウン(滴り落ちるもの)。 甘露を受ける=強いものから施しを受ける。 作品A−1では蝉のとまる男根状の突起の下(壁側)に多数在る 口を広げた青い突起(蛆虫の口先)に黄色い精液が滴っている。 作品A−2では中央の窪みが白い精液で満たされており、蝿が13匹 それを啜って(すすって)いる。精液には多量の蝿の卵。 作品C−1では上部の「落下する鳥」も下部の「伸び上がる蛆虫」も 黄色い精液でその身を汚している。 |

| 空蝉(セミの抜け殻) |

強い上昇志向に駆られる、またはそれを煽られる者ども。 上げ潮に乗せられた者。バブル=泡沫。 もっと出来るはず、もっと上に行けるとおだてられるが、 労働に見合った報酬を受け取れない者/会社/株式/技術。 もっと良い食べ物を、もっと良い配偶者をと望んだ末、疲れ果てて、 ろくな食事も出来ず、暖かい交わり、子作りもしない者。 彼らが生み出した価値から支払われた対価を引いた差分は、 「蝿」たちに吸い上げられる。 作品A−2の青いひだの中に空蝉が置かれているのは、 このことを暗喩するため。 夏になると街路樹に枝先に残り、空に行けない空蝉を見て、 まるで地面より噴出した「地の泡」の様だと思ったことから発想。 作品B−1で大量に使用。 |

| 二枚貝 |

自己卑下に陥り、引きこもった者のイメージ。 君たちは駄目だから、君の仕事は誰にでも出来るから、 ノルマを満たしていないから賃金をもらえないなど、 労働に見合う十分な対価を得られず、得ることを諦めた者。 不当労働に抗議することを諦めた者。 引きこもり、交わらず、性欲は二次元(妄想)で満たす。 彼らが生み出した価値から支払われた対価を引いた差分は、 「蝿」たちに吸い上げられる。 作品A−2の青いひだの中に二枚貝の殻が置かれているのは、 このことを暗喩するため。 二枚貝など外骨格の動物は、哺乳類など内骨格の動物に比べ、 皮膚や肉が柔らかいことから、自己卑下の殻を被った結果、 心が弱くなる様子の比喩にしました。 作品B−2で大量に使用。 |

| 蝸牛(カタツムリ) |

両性具有のもの。( 冊子P5参照  ) )上記よりイメージして、相手と価値を等価交換する者。 ともに与え合う者。生産者であり、同時に消費者である者。 現行の経済システムに対するある種の対抗者。 作品A−1、A−2ともに作品の暗喩する社会構造を蝕み、 巣食うものとして中央付近に配置。 作品D−1、D−2のメインキャラクター。 |

| 蝸牛の卵 (直径3mmのガラスビーズ) |

現行経済社会に抗う者たちが更に生まれてくることを示す。 蝸牛たちの「愛ある」交換経済により増えていくもの。 A−1、A−2のあちこちに卵塊として配置。 作品D−1、D−2の交わる触手の間に配置。 |

| 蛆虫(百合の口先) |

しゃべる口と頭と、食べることしか出来なくなった者。 実際の工業的製造をする手段を失った者。 (手段=工場などの職場環境、 社員としての立場、 商品を発注できるだけの社会的信用) 喪失の結果、勝ち組の精液/トリクルダウンを啜る(すする)他は、 出来なくなった者。 私自身の現在の有り様のイメージ。 作品A−1の男根状突起の下(壁側)には、黄色い精液で汚れた、 青い蛆虫の口先が群れ集う。 作品C−1の下部では僅かに希望を孕んで伸び上がり、墜落する 鳥たちと向き合う。 元は鳥、すなわち船にいた会社員であったことを示す様に、回りには 鳥の羽が散らばっている。 |

| 手の無い鳥 |

手が無く、命じることだけをする者。舞い降りて命じる者。 親会社から天下ってくる者や、それに従う管理職たち。 作品C−1の「落ちてくる鳥」は手の無い鳥が会社組織(船)から 脱落し、天下ったり、転職するイメージ。 ( 冊子P4参照  ) )イラストとしては本ホームページに既出。(落書き色々3  ) )作品E−1の部分としても登場。 |

| 乳房 |

百姓であった、私の祖母が乳がんの手術で失った物。 女性/母性の象徴であり、 女性としてかけがえの無いもののはずだが、 祖母はその喪失の傷跡さえも武勇伝として孫の私に見せてくれた。 ( 冊子P4参照  ) )「ものづくりの手段(会社/信用)」を失った私の自己卑下(絶望)と、 呵々(かか)と笑って強く生き延びた祖母の生き様との対比。 作品D−3の中央部分。 |

その6 (説明2 壁A、B) →

個展 2013年7月のトップページへ

このページのトップへ