更新記録と日記

ゴドウスキーの「ショパンによる練習曲」出版の関係者の飲み会に出席するため東京に行ってまいりました。非常に濃いピアノ飲み会で久しぶりにお会いする方も多く楽しい時間を過ごさせて頂きました。T氏に私が「アッテルベリの・・・」とふると「クット・アッテルベリのピアノ協奏曲 怒濤のフィナーレ!」と盛り上がるなんて・・・。

今回の東京旅行で中古レコードの収穫はほとんどありませんでした。どうも近年都内の中古価格は上がっているような気がします。カツァリスのスクリャービンEMI録音のLPを購入。これはCDになってます。

全段差動プッシュプルアンプの音出し。何とか音出しまで漕ぎ着けました。もうちょっとで完成です。初段2SK30、5687、出力管EL34という構成。素晴らしい音で鳴っています。

ダイ・タイ・ソンの演奏会に行ってきました。プログラムはショパン協奏曲1番、2番、アンダンテ・スピアナートとグラン・ポロネーズのピアノと弦 楽五重奏版。ダイ・タイ・ソンは最早何の説明もいらないピアニストでしょう。1980年のショパンコンクールの覇者です。今回聴いていて意外によかったの は「アンダンテ・スピアナートとグラン・ポロネーズ」でした。彼のピアノはソロとして抜群のキレを見せリズム、アクセントの取り方など非常にうまくこなし ていました。私はこの曲はあまり好きではないのですが彼のタッチの美しさ、リズム感によってなかなかいい曲だと見直しました。協奏曲も素晴らしい演奏でし た。清潔な美しい音、特にこの時期のショパン作品に出てくるカルクブレンナー、ツェルニーさえを想起させるパッセージの処理は実に上手でいかに彼がこれの 作品と真摯に向い合ったかということが伝わってきました。音と音、記号記号の関係性をかなり明快に描き分けていたと思います。豪快さももちろん備えもって いるわけで実に聴き応え有る演奏会でした。

帰りは近所のイタリアン・バールでワインとチーズ。オリーブが塩が利いていて美味。

アンコールの際に紹介しましたがこの度ヤマハより西村英二さんによるゴドフスキーの「ショパンによる練習曲」の楽譜上下巻が発売されました。アム

ランによる序文、曲目解説、西村さんによる解説大変ボリュームのあるものとなっています。私も校正チェックを微力ながらお手伝いさせていただきました。か

つて学生時代畏怖の念をもって眺めた楽譜の日本語版の出版に携われるとは当時は思いもしませんでした。

今回の演奏会で最後までプログラムに入れるかどうか悩んだ作曲家。一人はアルベール・ルーセル。1869年生まれのルーセルはドビュッシー亡き後

のフランス音楽を牽引したひとり。ドワイヤンの名盤でご存知の方も多いでしょう。もう一人はジャン・ミシェル・ダマーズ。1928年生まれ(存命)のダ

マーズは長らく作曲家として評価は芳しいものではありませんでしたが実にお洒落な響きの作品があります。室内楽も素晴らしい。まだまだ知られざる作曲家は

いるようです。

木村哲著「理解しながら作るヘッドフォンアンプ」を読む。「情熱の真空管」 で全段差動アンプを紹介された氏ならではの緻密な検証とヒアリングをもとに書かれた好著です。基板が付いているので初心者にもディスクリートで高性能の ヘッドフォンアンプが作れます。部品も普通に秋葉原や日本橋で手に入るもので入手困難な部品はありません。年内には真空管によるシングルアンプの本も出る そうでこちらも楽しみです。

今日16日は村上春樹氏の「1Q84 BOOK3」の発売日だったので購入しました。第4巻まで出るそうです。

最近少々更新をサボり気味で申し訳ありません。

スケジュールを更新。5月21日に阪急服部ノワ・アコルデで演奏会を行います。

「フランス音楽の夕べ」

G.ロパルツ 夜想曲

G.サマズイユ 組曲

G.フォーレ パヴァーヌ

C.ケクラン ソナチネ4番 作品59−4

C.ドビュッシー 「ヴェール」「亜麻色の髪のおとめ」「ヴィノの門」「花火」

ケクランは今年没後60年です。ロパルツと共にほぼドビュッシーと同世代の作曲家ですがあまり取り上げられる事はありません。ドビュッシーに心酔したと云う点ではサマズイユが最も顕著です。今回演奏しませんが傑作「海の歌」はドビュッシーそっくりです。

住吉大社、初辰祭りに行ってきました。商売繁盛、家内安全のマスコット初辰猫を授与。昔は羽織姿だったそうな。今は裃の猫です。写真では大きく見えますが実際は3.5センチほどです。右手を上げているのは商売繁盛、左手を上げているのは家内安全という事です。

最近幾つか興味深い楽譜を入手しました。金澤攝さんから伺っていたヨゼフ・ハースの「ピ アノソナタ作品46」。ハースは1879年生まれ1960年に没した作曲家でレーガーの一番弟子という事です。またドナウエッシンゲン音楽祭の創設にも尽 力したことでも知られています。変奏曲「オイゲンシュピーゲライン 作品39」の楽譜は持っていたのですがソナタの楽譜は未入手でした。金澤氏によると 「ベートーヴェンの『ハンマークラヴィア』に匹敵する傑作」という事で、是非見てみたいと思っていました。4楽章形式の堂々たる大作です。レーガーの弟子 という事ですがレーガーほど非常識なピアノ書法ではないものの演奏はかなり大変そうです。

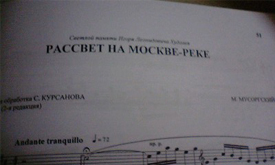

リムスキー・コルサコフ、クルサーノフ編「シェエラザード幻想曲」。以前FMでニコライ・トカレフが弾いているのを聴いて凄い曲だなと思っていたのですが

楽譜を見ると意外に弾きやすそう。勿論難しいのは難しいのですが(トカレフに献呈)聴感以上に音が鳴っているような非常に効果的な編曲です。もしかすると

紋切り型のアルペジオやトレモロなどはトカレフが手を入れて弾いていたのかもしれません。「弾きやすそう」とはいうものの実際演奏するには相当骨は折れそ

うです。この楽譜には他にクルサーノフによるムソルグスキーとラフマニノフの編曲が収録されています。ラフマニノフは「3つのロシアの歌 作品41」第3

曲「私の白粉よ、頬紅よ」ですがムソルグスキーの方はロシア語なので何の曲かわかりません。わかる方がいらっしゃったら教えて頂けませんでしょうか(ス

キャナーが壊れたので携帯でとった写真で見にくく申し訳ありません)。

リムスキー・コルサコフ、クルサーノフ編「シェエラザード幻想曲」。以前FMでニコライ・トカレフが弾いているのを聴いて凄い曲だなと思っていたのですが

楽譜を見ると意外に弾きやすそう。勿論難しいのは難しいのですが(トカレフに献呈)聴感以上に音が鳴っているような非常に効果的な編曲です。もしかすると

紋切り型のアルペジオやトレモロなどはトカレフが手を入れて弾いていたのかもしれません。「弾きやすそう」とはいうものの実際演奏するには相当骨は折れそ

うです。この楽譜には他にクルサーノフによるムソルグスキーとラフマニノフの編曲が収録されています。ラフマニノフは「3つのロシアの歌 作品41」第3

曲「私の白粉よ、頬紅よ」ですがムソルグスキーの方はロシア語なので何の曲かわかりません。わかる方がいらっしゃったら教えて頂けませんでしょうか(ス

キャナーが壊れたので携帯でとった写真で見にくく申し訳ありません)。

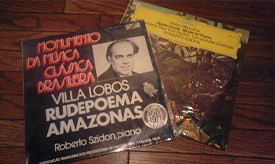

ロベルト・シドンの弾くヴィラ・ロボスの「野生の歌(Rudepoema)」「アマゾナス」。シドンはグラムフォンからもヴィラ・ロボスのピアノ曲集を出

していますが今回入手したのはEMI ODEON Brasil盤LPです。「野生の歌」は両盤ともに録音されています。久しぶりにグラムフォン盤と聴き

比べてみましたが共に強烈な打鍵、迫力のある表現です。EMI ODEON Brasil盤は1964年、グラムフォン盤は1976年の録音。「野生の

歌」は前者が17分15秒、後者が19分02秒と記載されています。1回目の録音は2分近く速い!尤も楽譜を見ながら聴いていないのでカットがあるのかも

しれません。しかしEMI ODEON Brasil盤の目玉はなんと言っても超難曲「アマゾナス」。これも楽譜を参照しながら聴いていないので判断尽き

かねる箇所もあるのですが淀みない明快な演奏。ストレートすぎる表現もありますがもっと評価されていいピアニストであると思います。

ロベルト・シドンの弾くヴィラ・ロボスの「野生の歌(Rudepoema)」「アマゾナス」。シドンはグラムフォンからもヴィラ・ロボスのピアノ曲集を出

していますが今回入手したのはEMI ODEON Brasil盤LPです。「野生の歌」は両盤ともに録音されています。久しぶりにグラムフォン盤と聴き

比べてみましたが共に強烈な打鍵、迫力のある表現です。EMI ODEON Brasil盤は1964年、グラムフォン盤は1976年の録音。「野生の

歌」は前者が17分15秒、後者が19分02秒と記載されています。1回目の録音は2分近く速い!尤も楽譜を見ながら聴いていないのでカットがあるのかも

しれません。しかしEMI ODEON Brasil盤の目玉はなんと言っても超難曲「アマゾナス」。これも楽譜を参照しながら聴いていないので判断尽き

かねる箇所もあるのですが淀みない明快な演奏。ストレートすぎる表現もありますがもっと評価されていいピアニストであると思います。

以前(2009年4月1日)シドンのドイツ・グラムフォン・デビュー盤(スクリャービン4番、ラフマニノフ2番、プロコフィエフ6番ソナタ)を入手した際も書いていますが今回も叩き売り価格で入手。送料の方が高かったです(^^;

携帯電話の電池の交換サービスで充電池を交換。私は携帯電話を頻繁に変えないのでありがたいサービスです。まずダメになるのは電池ですから。2年後にまた交換してくれるという事ですので、それまで何とか使い続けたいものです。

自作プリアンプの調整。電源部のコンデンサ、アースなどを見直しました。これで時折起こ るノイズ、LPプレーヤー再生時のノイズなどかなり改善されました。方チャンネル音が出ない症状があったのですがこれは機器をつなぐケーブルが断線してい たようです。音質云々よりもまず安定した動作が重要です。精密な測定器もないので耳だけが頼りなのが何とも心許ないのですが・・・。

一部では著名なピアニスト、ベンノ・シュミットバウアーの弾くチャイコフスキー「ソナタ作品37」、ゴドフスキー「こうもりによる交響的変容」のLPを入手。「指が回らない割には難しい曲ばかり弾きたがることでは世界でもトップクラス(音

盤徒然)」と評されるピアニストですが出回ったLPはそんなに多くないのか中古レコード屋でもあまり見かけません。この人ゴドフスキーの「ジャワ組曲」全

曲録音を行っているのですが如何ほど弾けているのでしょうか。今回入手したLPも数年前東京のレコード屋で見かけたことがあるのですが5000円位してい

たのでさすがに買いませんでした。今回は2000円でオークションで落札。ジャケット裏の写真はなかなかダンディな紳士です。

一部では著名なピアニスト、ベンノ・シュミットバウアーの弾くチャイコフスキー「ソナタ作品37」、ゴドフスキー「こうもりによる交響的変容」のLPを入手。「指が回らない割には難しい曲ばかり弾きたがることでは世界でもトップクラス(音

盤徒然)」と評されるピアニストですが出回ったLPはそんなに多くないのか中古レコード屋でもあまり見かけません。この人ゴドフスキーの「ジャワ組曲」全

曲録音を行っているのですが如何ほど弾けているのでしょうか。今回入手したLPも数年前東京のレコード屋で見かけたことがあるのですが5000円位してい

たのでさすがに買いませんでした。今回は2000円でオークションで落札。ジャケット裏の写真はなかなかダンディな紳士です。

最近ヘッドフォンアンプで聴くことが多いです。大体夜寝る前に聴くので自作プリアンプの録音出力に自作ヘッドフォンア ンプをつなげて聴いています。これですとCDもLPも聴くことが出来ます。真空管によるフォノイコライザはヘッドフォンで聴くと音が鳴っている時は気にな らないのですが、無音時に少々ノイズが気になります。しかしこれも自作のアンプだと愛着が出るもので何とも単純な人間だと我ながら呆れるものです。

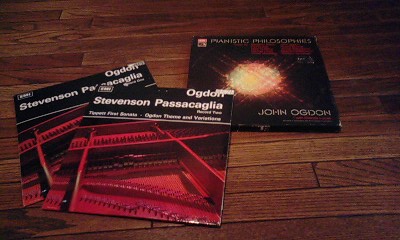

オグドン「ピアニスティック・フィロソフィー」。オグドンは自作をはじめ20世紀の作品を積極的に取り上げていますがこのアルバムの曲目は前代未聞の内容

です。ヤルダミアン「半音階的ソナタ」「アメリカ組曲(オグドン編曲)」「3つの前奏曲」「前奏曲とコラール」「舞曲」、オグドン「ソナタ」、ギョージ・

ロイド「アフリカ組曲」、デュカ「ソナタ」、ディティユー「ソナタ」、フロラン・シュミット「ミラージュ」、メシアン「カンテヨジャーヤー」、シェーンベ

ルグ「室内交響曲2番(ピアノディオ)」、マルコム・ウィリアムソン「2台のピアノのためのソナタ」、ブリトゥン「マズルカ・エレジカ」「序奏とロンド・

ブルレスカ」。共演はブレンダ・ルーカスです。オグドン37歳の時に発売されたEMI盤です。かつてデュカ、シュミット、ディティユーはCDで出ていまし

たが現在廃盤のようです。オグドン自作の「ソナタ」は「主題と変奏」「ピアノ協奏曲」と一緒にCD化されました。後は私の知る限り未CD化の筈です。

オグドン「ピアニスティック・フィロソフィー」。オグドンは自作をはじめ20世紀の作品を積極的に取り上げていますがこのアルバムの曲目は前代未聞の内容

です。ヤルダミアン「半音階的ソナタ」「アメリカ組曲(オグドン編曲)」「3つの前奏曲」「前奏曲とコラール」「舞曲」、オグドン「ソナタ」、ギョージ・

ロイド「アフリカ組曲」、デュカ「ソナタ」、ディティユー「ソナタ」、フロラン・シュミット「ミラージュ」、メシアン「カンテヨジャーヤー」、シェーンベ

ルグ「室内交響曲2番(ピアノディオ)」、マルコム・ウィリアムソン「2台のピアノのためのソナタ」、ブリトゥン「マズルカ・エレジカ」「序奏とロンド・

ブルレスカ」。共演はブレンダ・ルーカスです。オグドン37歳の時に発売されたEMI盤です。かつてデュカ、シュミット、ディティユーはCDで出ていまし

たが現在廃盤のようです。オグドン自作の「ソナタ」は「主題と変奏」「ピアノ協奏曲」と一緒にCD化されました。後は私の知る限り未CD化の筈です。

何れもオグドンらしい鬼気迫る妖気漂う演奏で「カンテヨジャーヤー」など背筋が冷たくなるような怪演です。デュカの「ソナタ」は久しぶりにオグドンの演奏

を聴き直しましたが、技術的に問題があるといえばそうですが、ある種その余裕のなさ切迫感が異様な興奮となって圧倒されます(譜読み間違いも多そうです

が・・・)。10年以上探していたレコードなので(しかも安価で)入手できて非常に嬉しいです。

写真は「ピアニスティック・フィロソフィー」と「DSCHによるパッサカリア」。ピカピカ光ったジャケットが「ピアニスティック・フィロソフィー」です。

中井英夫の短歌論を読む。創元社版全集10巻。

「黒衣の短歌史」「遠き海辺のイカルスたち」の他中城ふみ子、中井英夫の書簡などが収録されています。私は詩音痴というか短歌音痴であまり突っ込んで書く

ことは出来ないのですが中井英夫の「私はいささか短歌を愛しすぎ、そして愛し疲れたのだ」という言葉は伝わってきます。旧弊な歌壇を相手に短歌誌の編集を

する若き中井英夫は中城ふみ子、寺山修司を見出しデビューさせましたがその後の評価は冷静すぎるほどです。寺山の初期の若々しい短歌を絶賛する一方、「田

園に死す」その後の演劇活動に対しては距離のある書き方をしています。それは塚本邦雄や村木道彦も同じで絶賛を惜しまないのは斎藤茂吉、釋迢空の両氏だけ

のようにさえ思えます早世した中城ふみ子もその点では評価高いですがやや個人的な話が多く、中井英夫自身もそれを気にしている所もあり「苦々しい」雰囲気があります。

普段「歌集」を読まない私はほとんどの歌人の歌が初めて読むもので、果たして中井英夫が最良の短歌入門であるかは疑問ですが、これだけたくさんの短歌を読んだのは新鮮な刺激でした。印象に残ったものを挙げておきます。

めん鶏(どり)ら砂あび居たれひつそりと剃刀(かみそり)研人(とぎ)は過ぎ行きにけり(斎藤茂吉)

少年は少年とねむるうす青き水仙の葉のごとくならびて(葛原妙子)

夕焼けて火柱のごとき獄塔より青衣の友を恋ひて仰げば(春日井健)

黄のはなのさきていたるをせいねんのゆからあがりしあとの夕闇(村木道彦)

乾葡萄のむせるにほひにいらいらと少年は背より抱きしめられぬ(塚本邦雄)

新しき仏壇買いに行きしまま行方不明のおとうとと鳥(寺山修司)

演奏会終了。多くの方に来ていただき感謝しています。アンコールはドビュッシー「とだえたセレナーデ」「亜麻色の髪の乙女」、ファジル・サイ「トルコ行進曲」でした。

オグドンのLPが到着。「ピアニスティック・フィロソフィー」。

私が大学卒業後から師事していた眞木利一氏が急逝されました。本当に急なことでした。

本当にピアノの好きな

方でホロヴィッツを最も尊敬されていました。ホロヴィッツ来日公演の話や過去に共演したアーサー・フィードラーの話などレッスンの後に喫茶店で話したこと

が思い出されます。最後に電話でお話ししたのは去年の12月でした。まさかそれが最後の会話になるとは・・・。

あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。

新年早々グァスタヴィーノの連弾のための「ロマンス・デル・プラタ」を購入。以前から探していた楽譜だったので嬉しいです。楽譜を見るとやはりグァスタヴィーノらしい卓越したピアノ書法で是非弾いてみたいです。第1曲目をこちらで聴くことが出来ます(音質はかなり悪いです)グァスタヴィーノ74歳最後のピアノ作品だそうです。

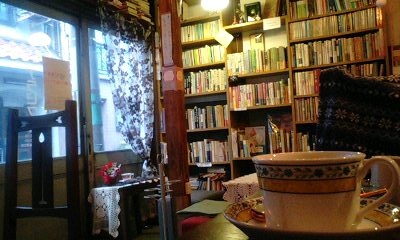

今日は12月24日クリスマス・イヴです。最近存在を知った大阪中崎町の「珈琲舎・書肆 アラビク」へ行ってきました。「アラビク」

とは中井英夫「虚無への供物」の始まりとなるバーの名前です。勿論店主は中井英夫ファン。初めて訪れたにもかかわらず1時間近く相手をして頂きました。店

の佇まい店内ともに昭和の香り高く本好きには落ち着く空間です。ドミニク・ヴィスの武満徹が流れる中こだわりのコーヒーを飲みながら古書談義に花を咲かせ

る事ができるとは思いもよりませんでした。是非また訪れたいお店です。

今日は12月24日クリスマス・イヴです。最近存在を知った大阪中崎町の「珈琲舎・書肆 アラビク」へ行ってきました。「アラビク」

とは中井英夫「虚無への供物」の始まりとなるバーの名前です。勿論店主は中井英夫ファン。初めて訪れたにもかかわらず1時間近く相手をして頂きました。店

の佇まい店内ともに昭和の香り高く本好きには落ち着く空間です。ドミニク・ヴィスの武満徹が流れる中こだわりのコーヒーを飲みながら古書談義に花を咲かせ

る事ができるとは思いもよりませんでした。是非また訪れたいお店です。

ジョン・オグドンの弾くスティーヴンソン「DSCHによるパッサカリア」のレコードが到着。以前にカタログで見たことがあるのですが1万円以上し ていたので諦めましたが、今回は半額以下で購入。併録はティペット「ソナタ1番」オグドン「主題と変奏」。「主題と変奏」はアシュケナージに捧げられてい るそうです。

今年も残すところ1ヶ月を切りました。

2010年1月29日に阪急服部の「ノワ・デコルデ」で演奏会を行います。プログラムは

ベートーヴェン ピアノソナタ 作品27(「幻想曲風」「月光」)

ドビュッシー 喜びの島

ヨーク・ボウエン バラード2番 作品87

リスト メフィストワルツ

となっております。

「ノワ・デコルデ」で12月3日寺神戸亮さんのヴァイオリンソロのリサイタルに行きました。バッハの「シャコンヌ」を 最後におき、それに至るバロックのヴァイオリンソロの作品を配したプログラム。中でもビーバーの「パッサカリア ト短調」ビゼンデルの「ソナタ イ短調」 は興味をそそりました。バッハ「無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータとソナタ」はビゼンデルのために書かれたのではないかと推測されていますが、ビゼ ンデルの作品は技巧的でそれも頷かれます。

11月末加古川ピアノ会の演奏会があり私はリスト「メフィストワルツ」「雪かき」を演奏。