日本人は昔から桜が大好き

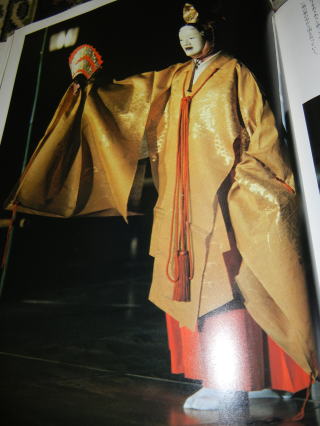

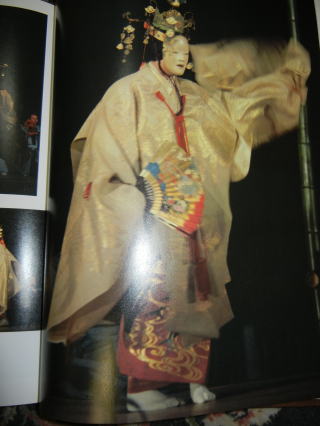

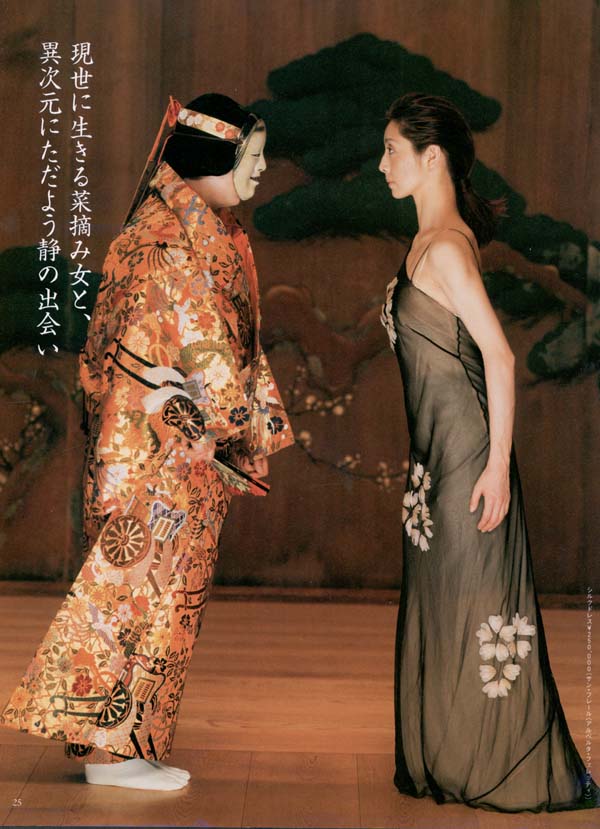

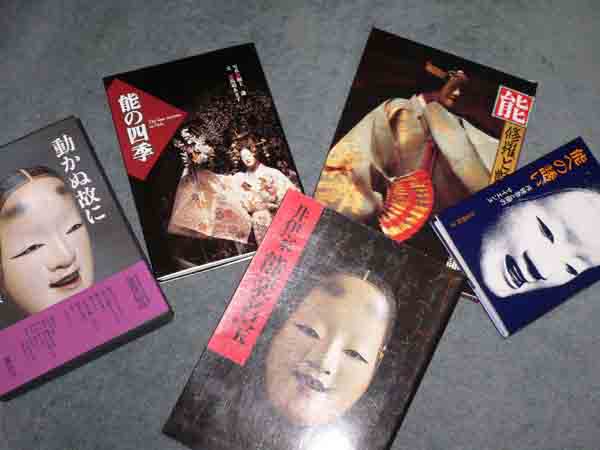

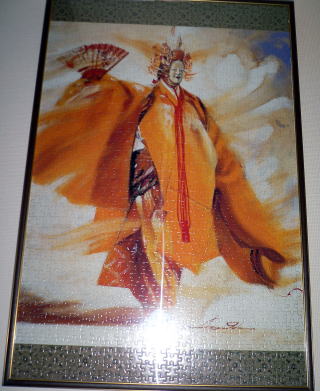

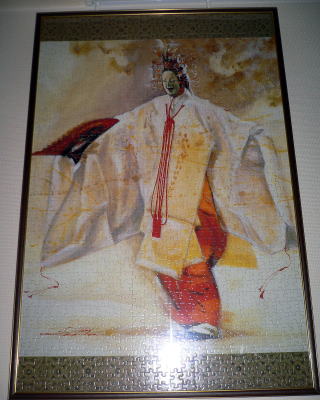

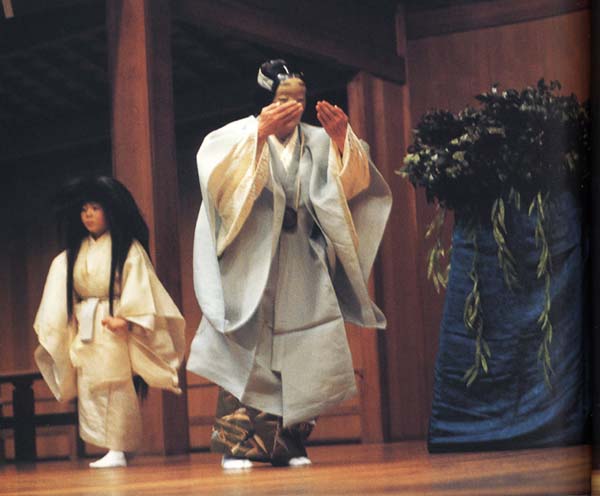

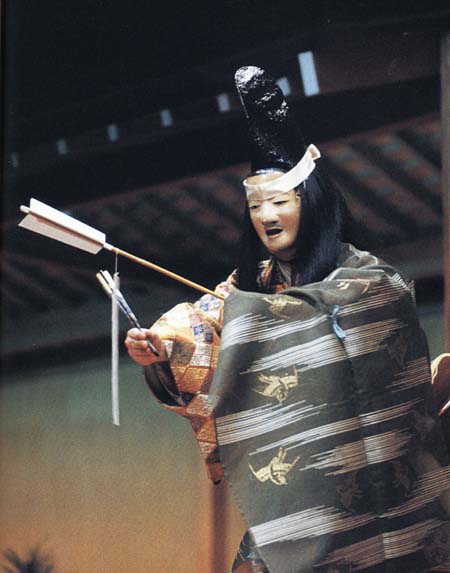

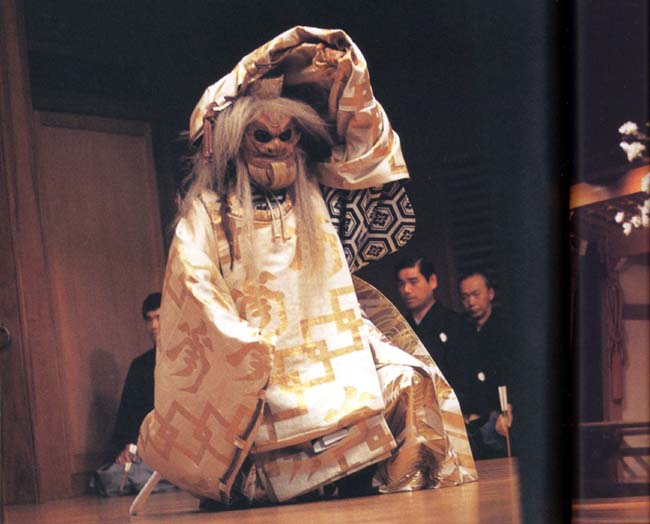

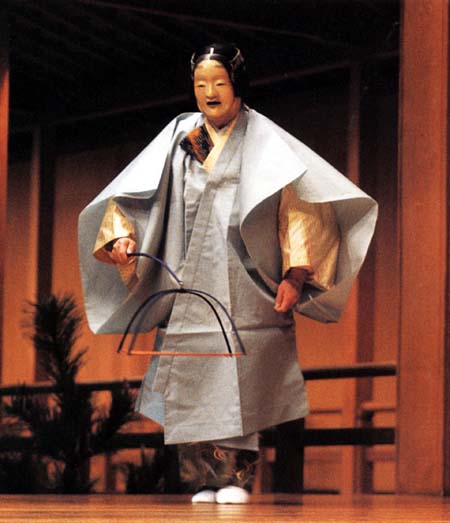

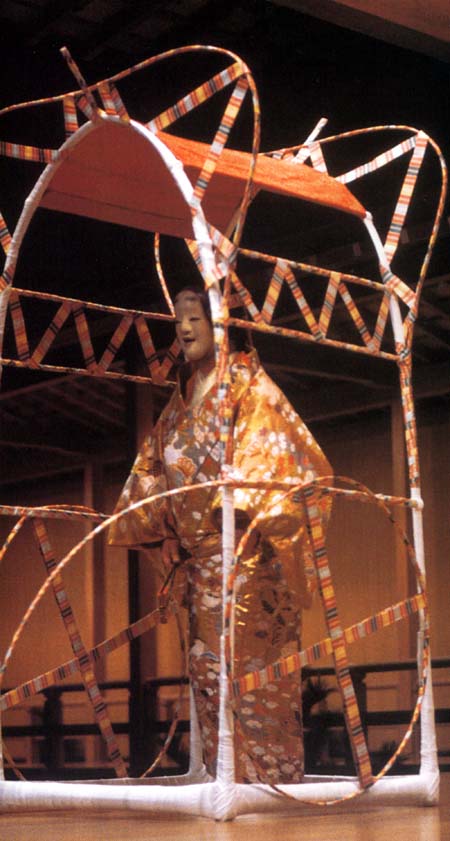

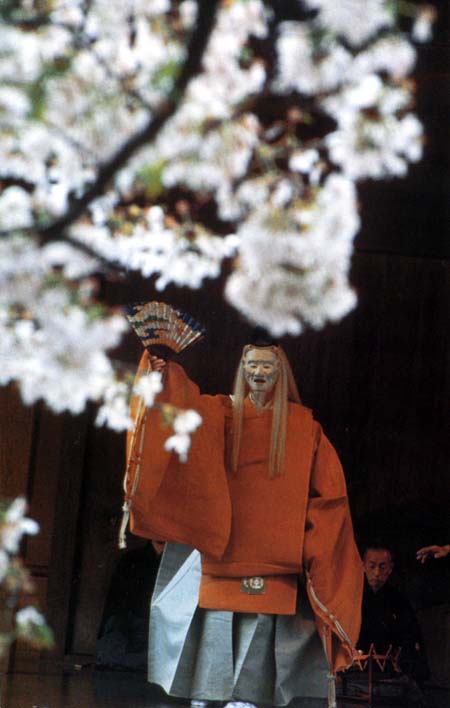

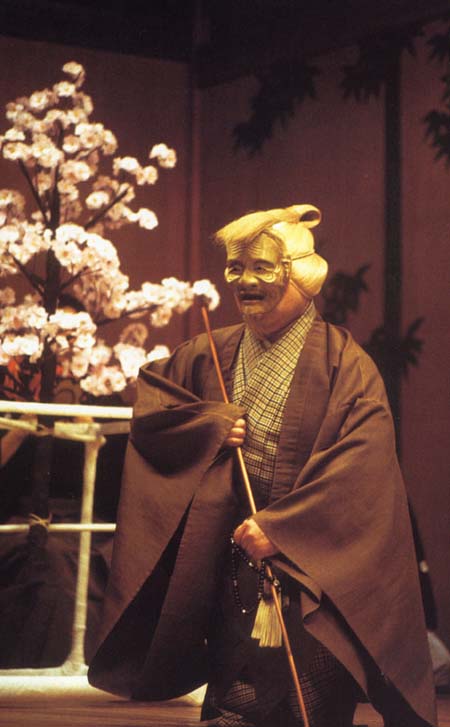

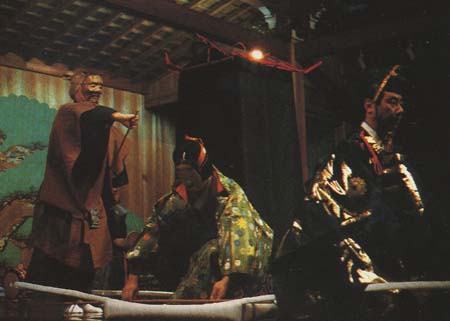

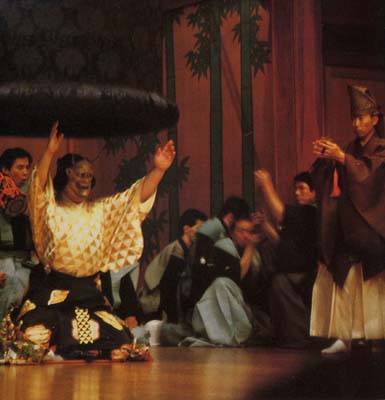

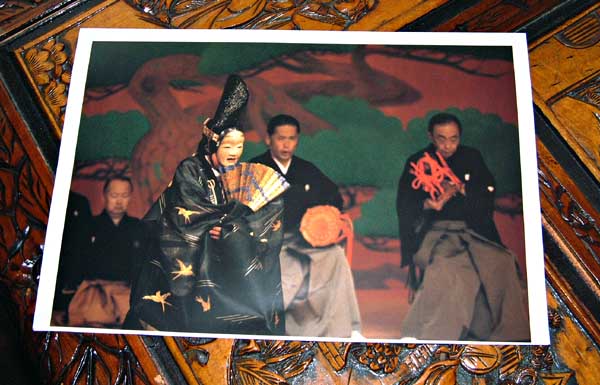

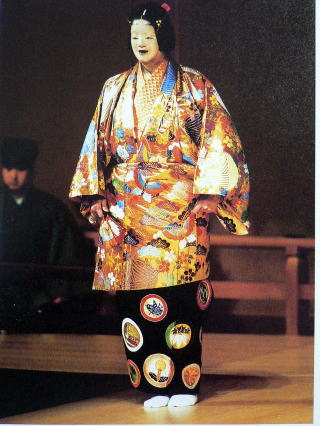

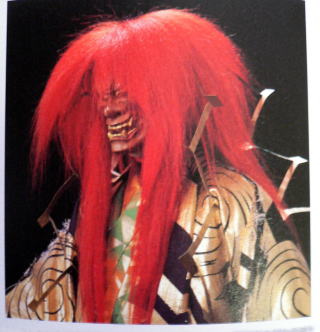

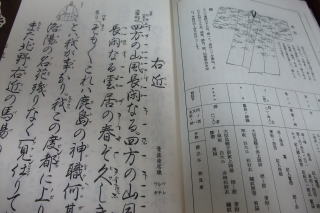

写真: 堀上 謙氏の(左)「能の四季」 (右)「能・修羅と艶の世界」より

(2002年)

能の世界を覘いて

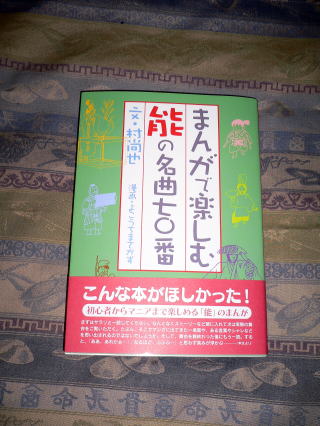

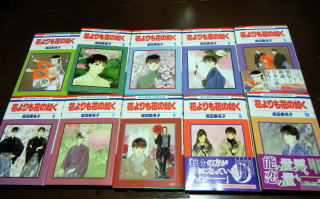

かつてハマッた漫画本「GALLERY FAKE」(細野不二彦作)以来の愛読漫画本「花よりも花の如く」(成田美名子作)がおもしろい。9世観世銕之丞の監修という。

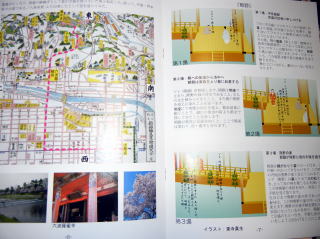

月刊誌 「和楽」(小学館) より

「何を嘆くことがあるだろう。

栄枯盛衰は世のならいと思えば、

満開の桜が春の嵐に散る自然の

移り変わりとなんら異なることはない」

二人静

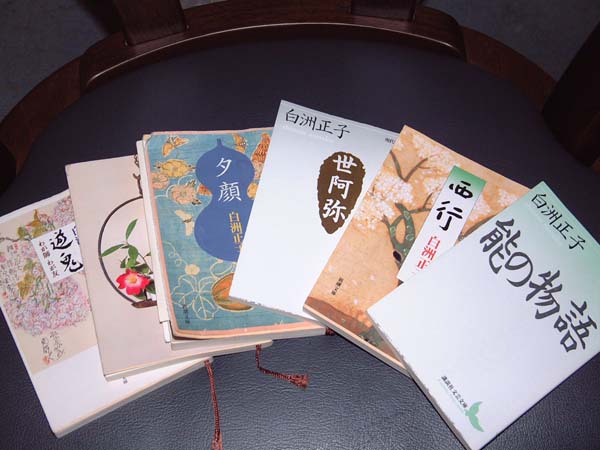

白洲正子の能に関する話はおもしろい

春には春の演目があるという

昔、花といえば桜を指したという

平安京では、桜の花の散り方をみて、吉凶を占ったという

少なくとも、桜の花について、昔の人々がどのような思いを込めていたか、

桜はそのまま人間のいのちの象徴であった事実に・・・・・

お奨めなもの

矢来能楽堂が発信している「のうのう講座」が面白い。

年会費2000円を納めると、会員証がおくられ、色々得点がある上、お奨めなのが、公演に行かなくても後日すてきな解説が送られてくる。これが、かなり以前、雑誌「和楽」に赤瀬川原平さんが書かれた解説文(国立劇場)を読んだ時に似たうれしさを感じながら読める。

春の演目

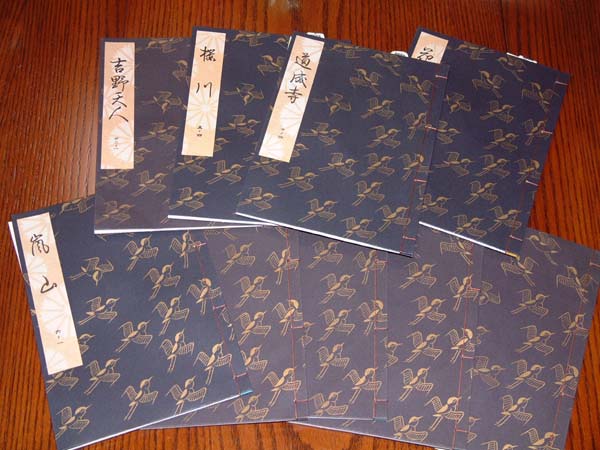

$吉野天人

*胡蝶

*釆女

*羽衣

*藤

*誓願時

*弱法師

$雲林院

$志賀

*雲雀山

$三山

*田村

$百万

$隅田川

$嵐山

$当麻

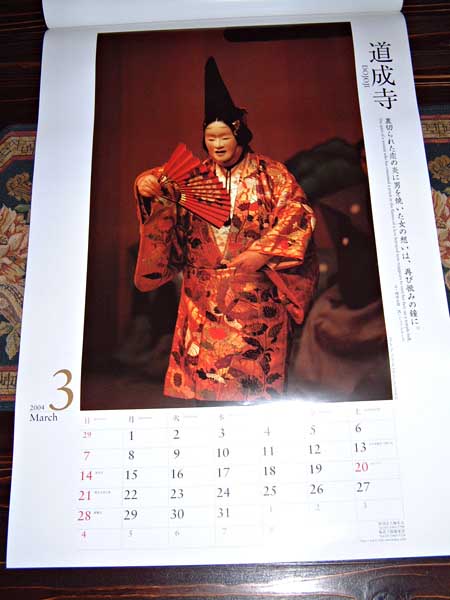

$道成寺

$忠度

*蟻通

*求塚

*海士

$小塩

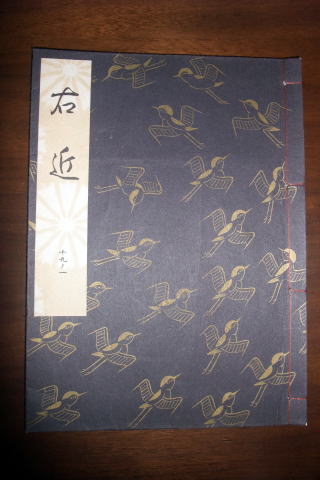

$右近

*安宅

$鞍馬天狗

$泰山府君

$竹生島

*草子洗小町

*花月

*芦刈

$櫻川

西王母

*昭君

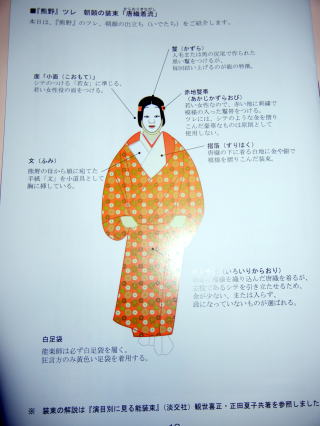

$熊野

$西行桜

*兼平

$重衡

$印は桜がでてくる演目

西王母

せいおうぼ

春雨の

降るは涙か

桜花

散るを惜しまぬ

人やある

親子の縁は

一代かぎりと申します

桜花

散りぬる風の名残には

水なき空に

波ぞ立ちける

散ればぞ波も桜川

散ればぞ波も桜川

流るる花を抄はん

南無や西方極楽世界

三十六万億同号同名

阿弥陀仏

花のほかには松ばかり

花のほかには松ばかり

暮れ初めて 鐘や

ひびくらん

舞台上、小道具、装束などに

桜は見あたらず・・・

「行き暮れて木の下陰を宿とせば

花や今宵の主ならまし」

世阿弥〔1363-1443:)の作の修羅能

氏神・木華開耶姫にちなんで

我が子を桜子と名付ける

少々ふざけ過ぎの感ありの一冊・・思わず吹いてしまう。。

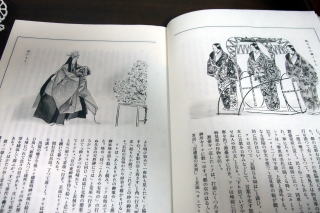

井田益嗣氏作

「羽衣」

只、雑誌に連載中ということで、、単行本になるのは1年に1巻(2003年〜)。これが残念!!!

「花見んと群れつつ人の来るのみぞ

あたら桜の咎にはありける」

「わきて見ん老木の桜はあわれなり

今幾たびの春に逢うべき」

「大原や小塩の山も今日こそは

神代のことを思ひ出づらめ」

「春日野の若紫のすり衣

しのぶの乱れ限り知られず」

「唐衣着つつ馴れにしつましあれば

はるばる来ぬる旅をしぞ思う」

桜ではなく桃でした

世阿弥作

大和・当麻寺で老尼より当麻曼荼羅の謂われを聞く。その夜、中将姫が歌舞の菩薩となって現れ阿弥陀浄土を讃えて舞う

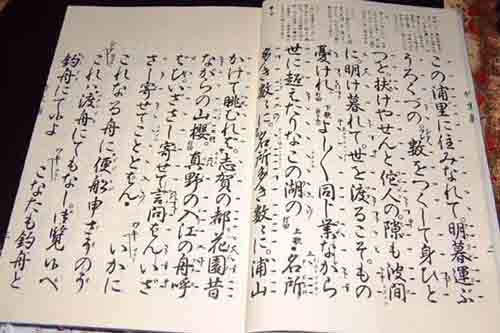

梅若六郎カレンダーより

(2004)

梅若六郎カレンダーより

(2004)

世阿弥〔1363-1443:)作の夢幻能

「見渡せば 柳桜をこきまぜて

都は春の錦 燦爛たり」