|

|

|

|

![]()

パブリック・ブーイング。

今回、WARNER/ERATOの専属のアーティストとなり、そのファーストアルバムが製作されました。 ジェニソンは、モダン楽器と同時に、ピリオド楽器の演奏にも精通しています。ここではピリオド楽器によるアンサンブル、コンチェルト・ケルンのピッチに合わせて、バセット・ホルンやバセット・クラリネットのピリオド楽器を使っていますが、モダン・クラリネットでも、わざわざローピッチの楽器を作らせて、それを演奏しているのだそうです。お金がかかったでしょうね(銭損)。  このシュタードラーという、クラリネット奏者で楽器製作者は、モーツァルトの晩年にフリーメーソンの仲間として親友になった人ですね。有名な「クラリネット五重奏曲」や、「クラリネット協奏曲」は、いずれもシュタードラーが演奏するバセット・クラリネットのために作られています。 今回のアルバムタイトルは、「Mozart 1791」。この数字は、モーツァルトが亡くなった年のことですね。その年に作られた「クラリネット協奏曲」を中心に、最後に作られたオペラ・セリアで、アリアのオブリガートでこの2つの楽器が大活躍する「ティトの慈悲」、そして、遺作となった「レクイエム」からの曲が演奏されています。 さらに、タイトルには背いていますが、もっと早い時期に作られたオペラ「フィガロの結婚」と「コジ・ファン・トゥッテ」からのアリアも、クラリネットとオーケストラのために編曲されて演奏されています。編曲を行ったのは、ブリュノ・フォンテーヌです。 最初の曲は、「フィガロ」から、有名な「Voi che sapete」。ジェニソンのクラリネットは、とても歌心にあふれていて、音色もとても爽やか、心に沁みます。自由奔放な装飾も、エキサイティング。 次に「コジ」からのナンバーになるのですが、1曲目のフィオルディリージのアリアにつづいて2曲目の「Soave sia il vento」は、フィオルディリージ、ドラベッラ、ドン・アルフォンソの三重唱になっているので、ジェニソンは3本のクラリネットをオーバーダビングして「一人三重奏」を実現させています。モーツァルトのとことん甘いメロディとハーモニーに酔いしれます。 そして、「クラリネット協奏曲」、もちろん楽器はバセット・クラリネットで、楽譜も下降スケールで♯がなくなるという原典版ですから、安心して聴いていられます。この有名な曲を、ジェニソンはあり得ないほどの弱い音をメインに使っているので、まるで別の曲のように感じられて、とても新鮮です。 最後に演奏されているのが、「レクイエム」から「Lacrimosa」。もちろん、ジュスマイヤーによる補作を元にした編曲です。その編曲がぶっ飛んでいて、まず聴こえてくるのが、予備知識がなければたぶんチェレスタだと思ってしまいそうなフェンダー・ローズです。これは、編曲者のフォンテーヌ自身が弾いています。そこに、ジェニソンがクラリネットとバセット・クラリネットで参加、さらに、後半ではジェニソンのオルガンが加わります。これが、オルガンというか、ほとんどシンセサイザーのような音なので、びっくりしてしまいます。 なんか、とてもハイセンスな音楽を聴いたな、という思いです。 CD Artwork © Parlophone Records Limited |

||||||

世間的にはコロナも終息したそうで、ノーマスクでの宴会、などというおぞましいことも、そろそろ行われるようになってきました。でも、まだ、ごく近い知り合いがコロナに罹ったなどと、平気な顔で言っているような事態は、ありましたね。 今年の「おやぢ」では、取り上げるアイテムのますますのデジタル化が進んでいました。つまり、フィジカルなものを購入した、というのは、今年の全アイテム155点の中で、33点しかなかったのですからね。昨年は49点、その前年は71点ですから、その凋落ぶりは顕著です。 これまで購入していたフィジカル・アイテムというのは、今のところデジタルでは聴くことのできない、サラウンド(イマーシヴ)対応のディスクだったのですが、その発売数が激減しているのが一つの要因でした。1970年代の「4チャンネル」の音源を、丹念にSACD化してきたDUTTONレーベルが、昨年10月以降、新譜のリリースがばったりとなくなっているというのが、その象徴的な出来事でしょう。 それに輪をかけるように、マルチチャンネルSACDに対応しているプレーヤーが激減していますから、フィジカル離れは今後も続くことになるはずです。 ということで、ジャンル別の登場回数のランキングは、 第1位:オーケストラ(今年44/昨年49)→ 第2位:合唱(35/31)→ 第3位:フルート(22/22)→ 第4位:現代音楽(14/15)→ 第5位:オペラ(9/11)→ と、すべて昨年と同じになっていました。 各ジャンルの中でのトピックスです。 ■オーケストラ部門 来年はブルックナーの生誕200年ということで、彼の作品が頻繁に録音されていました。この中でも5点が登場していましたね。そして、最近の傾向で著しいのがクレンペラーなどのLP初期のアーティストの録音をまとめてリマスタリングを行ってBOX化しているという動きです。そこでは、オリジナルのジャケットが採用されているのがありがたいですね。 ■合唱部門 今年は、特に驚かされるようなアルバムには出会えませんでした。バッハなどの定番を堅実に演奏していたものが多かったような気がします。 ■フルート部門 初めて名前を聞くフルーティストを中心に聴いていました。それぞれにレベルが高く、世の中にはまだまだ素晴らしい人たちがいることを痛感しました。 ■現代音楽部門 クラシックにフェンダー・ローズを持ち込んだ注目のピアニスト、マハン・エスファハニが、現代曲を取り上げて楽しませてくれました。コリン・カー・グループのライヒが、来日時の映像とともに衝撃的でした。 ■オペラ部門 ジョン・ウィルソンが指揮をした「オクラホマ!」が、聴きごたえがありました。もう一つ、オッフェンバックの「天国と地獄」を初めてまともに見ることが出来ました。 ランキングには登場しませんでしたが、映画部門で2つの音楽映画を扱うことが出来たというのも、興味深い出来事でした。それぞれの主人公が重なって見えるのは、偶然ではないでしょう。 今年の大賞ですが、アルバムでは特に押したい、というものがなかったので、ブルックナーの交響曲第4番の新しいスコアにしました。なかなか突っ込みどころの多いスコアですが、これまでの「原典版」とは全く異なるコンセプトに惹かれました。 |

||||

そして、それと同時に、ドイツのレーベル「CAvi music」も、このところ集中的に以前の録音をアップし続けています。このレーベルは、EMIのプロデューサーだったアンドレアス・フォン・イムホフ(Andreas von Imhoff)という人が2005年に独立して設立されたもので、以前は彼の名前の頭文字をそのまま取った「Avi」というレーベル名でしたね。 そんな、サブスク初登場のアイテムの中で、2007年にリリースされたこんなアルバムが目に留まりました。1944年生まれの指揮者、フォルカー・ヘンプフリンクが、自身の合唱団とオーケストラによってライブ録音を行った、バッハの「ヨハネ受難曲」です。これと同じメンバーで録音されたモーツァルトの「レクイエム」など、いくつかのアルバムを聴いていましたが、その合唱団がなかなかのものだったという印象があったので、聴いてみることにしました。 まずは、この作品の場合は様々なヴァージョンがありますから、どんな楽譜が使われているのかが気になります。モーツァルトの場合はバイヤー版に一部手を加えて演奏されていましたからね。 そういう意味で、このアルバムでは、「1748/1738」という数字がタイトルの後に付けられているいくつかのネットのインフォメーションが手掛かりになるのかもしれません。おそらく何かの年号なのでしょう。これが「1749/1739」であれば、バッハが「1739年」に新たに改訂を施して、途中でやめてしまったスコアと、その後「1749年」にコピストのヨハン・ナタナエル・バムラーに命じて1724年に作った「第1稿」を写譜させたものをその後に続けて合体させた、今日の「新バッハ全集」のもとになったスコアのことになるのですけどね。まあ、実際に聴いたところでは、やはり新全集が使われているようでした。 彼らの演奏は、期待通りのものでした。まず、冒頭のオーケストラの前奏からして、とてもハイテンションの、浮き立つような音楽でした。そして、それに続く合唱の、なんという存在感でしょう。もう、メンバー全員が一丸となってバッハの世界をみんなに伝えるのだ、という、並々ならぬ決意のようなものまで、そこからは感じられてしまいます。もちろん、そんな思いをしっかり音楽として届けられるだけの、高いスキルも持ち合わせていますね。 この合唱は、特に第2部での磔刑のシーンなどでは、まさに真に迫った情感がほとばしり出てくるようでした。もっとも、あまりに張り切り過ぎたのか、最後から2番目の大合唱「Ruht wohl」では、ちょっと疲労の色が濃くなって、いくらか集中感が欠けていたのかも。でも、終曲のコラールでは、しっかり持ち直していましたね。 ソリストたちも、24番の合唱付きのアリア「Eilt」を歌っていたバス歌手を除けば、それぞれに素晴らしいアリアを聴かせてくれていました。 有名な30番のアリア「Es ist vollbracht」では、最近はカウンターテナーで聴かれることが多くなっているようですが、ここでのサントホフの演奏を聴いてしまうと、やはり女声アルトのほうが無理なく聴けるな、と改めて思います。中間部の激しい表現なども、男声だと冗談のように聴こえてしまいますからね。 楽器のソリストたちもまず安心して聴いていられましたが、フルートとオーボエ・ダ・カッチャがオブリガートを演奏している35番のソプラノのアリア「Zerfliesse, mein Herze」では、オーボエ・ダ・カッチャのピッチがものすごいことになっていて、ほぼ崩壊してたんだっちゃね。これもライブならではのことなのでしょう。 最後には、3分半にも及ぶ拍手が収録されていました。指笛を吹く人までいたようで、その盛り上がりは尋常ではありませんでした。 CD Artwork © Kölner Kantorei |

||||||

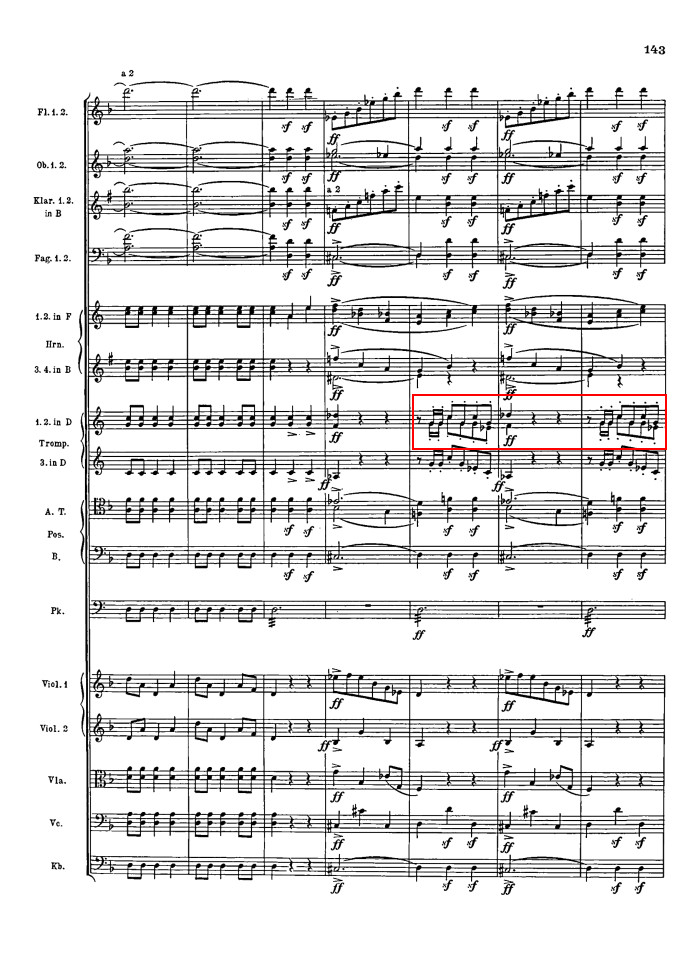

ですから、彼が録音するのであれば、もうサウンド的には何のストレスもなく、ブルックナーの繊細かつダイナミックという、振幅の大きなサウンドを存分に楽しむことが出来るはずです。 これまでにロトが録音してきたのは、まず、おそらくブルックナーの交響曲の中でも最もファンが多いのではないかと思われる「7番」でした。そこで、これまでのものとは一味違うハイセンスなブルックナーを味わった人は、このツィクルスに大いに期待したことでしょう。そして次にとり上げたのが、「4番」でしたが、ここではロトは当然のように「第1稿」を選択して演奏していました。最近では、この楽譜を使って演奏する人も増えていますが、いまいちオタクなイメージは払拭できないのが現状でしょうから、これは大英断、そして、このツィクルスは、すべて「初稿」でそろえられているのではないか、という期待も膨らみました。 そして今回の「第3番」では約束通り(いや、なんの約束もありませんでしたが)、ロトは「第1稿」で録音してくれていたのです。 稿の問題については、「4番」の場合がとても複雑な経緯をたどっていることはご存じでしょうが、この「3番」も負けず劣らずの成り立ちをたどっています。全部で3種類の稿があるというのは「4番」と共通していますが、その最後の「第3稿」では弟子たちの手がかなり加えられていた、という点まで共通していますね。小節数も、改訂を重ねるごとに少なくなっていきます。まあ、その分、とんがったところは刈り込まれていったということになるのでしょうね、ですから、ブルックナーからチャレンジャブルなところを聴きたいな、と思う人には、「第1稿」が絶対です。 もちろん、世の中では「第3稿」で演奏する指揮者が圧倒的に多いようですが、現時点の録音実績では「第1稿」を選んだ指揮者の人数は「第2稿」の指揮者を上回っていますよ。 ここでのロトの演奏は、そのような、いわばブルックナーの前衛的な側面を前面に押し出しているような気がします。それと同時に、ある意味「前衛的」なアプローチですが、ノン・ビブラートでの演奏がかなり徹底されているようなのですね。まず、弦楽器の響きが、ビブラートをかけていた時には絶対に聴こえないクリアな響きが得られているのです。それがカーエンの録音によって如実に前面に出てきています。さらに管楽器も、フルート・ソロなどはかなりビブラートを押さえていることがはっきりわかります。その結果、木管楽器全体でのハーモニーがとてもシャープに決まっています。というか、ロトの自分のオーケストラの時より、このノンビブラートは徹底されているのではないのか、とさえ思えます。 久しぶりにこの曲の「第1稿」を聴いて、スケルツォ楽章の最初のあたりで、トランペットがこんなことをやっているのに気づきました。  フィナーレの最後も、ヴァイオリンの音型は他の稿よりも細かく動き回る音符になっています。それが、朗々と響き渡る金管楽器の隙間から鮮やかに聴こえてくるのは、まさに快感です。 CD Artwork © Deutschlandradio / myrios classics |

||||||

このコンクールは、世界的なソリストや有名なオーケストラの首席奏者を輩出していることでも有名ですが、日本人で優勝(第1位)を獲得した人には工藤重典さんと佐久間由美子さんがいます。もう一人、瀬尾和紀さんも1位なしの2位でしたね。 そして、2009年には、パリのコンセルヴァトワールに入学し、2012年に卒業します。 その年にファースト・ソロアルバムをリリース、今回のアルバムが7枚目となりました。1枚目から3枚目まではDENONレーベルからのポップス曲や現代曲など、興味深いレパートリーに特化したアルバムでしたが、4枚目以降のLAPLACEレーベルでは、打って変わってクラシックの定番曲が取り上げられるようになっています。 その間に、国内、国外でリサイタルやオーケストラとの共演などで大活躍しています。テレビ番組にも頻繁に出演しているようですね。後進の指導も熱心で、現在は大阪音楽大学で准教授を務めています。 そんなことが、彼の公式サイトhttps://mori-music.com/seiya/に載っているのですが、そこでのプロフィールが日本語の他にラテン語で書いてある、というのがとてもユニークです。おそらく、世界中を探してもこんなことをやっている人は他にはいないのではないでしょうか。それは、こんな書き出しで始まっています。 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. これをChatGPTに翻訳してもらおうとしたら、「実際には意味がない文章です」と言われてしまいました。調べてみたら、確かに、なんの意味もない、印刷する時のダミーの文章なのだと分かりました。なんでこんなものを自分のウェブサイトに載せたのでしょう。 まあ、それはもしかしたら、意図して行ったことなのかもしれません。確かに、デビュー当時の写真を見ると、かなり尖がった感じがしませんか?   そんなソフトなイメージが、このアルバムを聴いた時にも強く感じられました。フォーレの「ファンタジー」の最初のロングトーンが、なんともまろやかな音色なんですね。録音のせいもあるのでしょうが、伴奏のピアノの音も、それを包み込むような穏やかな音色に聴こえます。 そして、音楽も淡々と流れ、とてもきちんとしたたたずまいになっています。それは、なにか優等生のような雰囲気もあって、ちょっと意外な気持ちさえ抱いてしまいます。それは、おそらくこの曲がそれほどの技巧を求められるものではないからかもしれません。 つまり、ここで演奏されている曲は全て、フルートを学ぶ人であれば必ず取り上げる曲ですから、それを聴いた人が、これも自分で演奏してみたい、と思いたくなるような演奏を心掛けているのではないか、という、勝手な想像を巡らせてしまいます。 しかし、そのようなとっつきやすさがある半面、後半の、例えばエネスクの「カンタービレとプレスト」などでは、「もし、この曲をやりたいんだったら、このように吹けるぐらい練習しなければいけないよ」と諭すかのように、細かい音符のパッセージをあらん限りのテクニックで完璧に音にする、という姿を見せつけていたりしています。それを聴いて、自らの技量のなさを嘆く人もいるでしょうし、「このぐらいになるまで、頑張ってみせる」と意気込みを新たにする人もいることでしょうね。 そういう意味で、これは非常にレベルの高い「参考音源」なのではないでしょうか。そして、そこからは、おのずとここに登場している作曲家たちの思いが、的確な形で表れていて、彼らの音楽のエキスがほとばしり出ているはずです。 CD Artwork © Laplace Records |

||||||

主演のケイト・ブランシェットはなんとベルリン・フィルの首席指揮者。マーラーの交響曲全集を、DG(ドイツ・グラモフォン)に録音しているところなんですって。具体的すぎます。 もっとも、実際に演奏しているのはドレスデン・フィルで、リハーサルやコンサートの会場も彼らの本拠地、ドレスデンのクルトゥアプラストの中に2017年に新しく作られたコンサートホールです。まあ、知らない人ならベルリンのフィルハーモニーだと思うかもしれませんね。 そこで録音されたマーラーの「交響曲第5番」やエルガーのチェロ協奏曲は、とても素晴らしい音でした。 ただ、ストーリーに関しては、何の予備知識もなかったので、その展開には正直戸惑ってしまいました。製作者の意図と、それを初めて見る人とのギャップがありすぎて、肝心のことがほんの少しのセリフによってのみ語られていたりするものですから、なぜこのような状況になってしまうかがまるで納得できなかったのですよ。まあ、「ゲージュツ作品」にはありがちなパターンです。 それでは悔しいので、もう1度、最初から見直すことにしました。そうしたら、伏線も含めて、プロットはほぼ完全に理解できるようにはなり、指揮界のトップに躍り出て権力を持った指揮者が、奢りのために転落していくという構図は、しっかりとらえることはできました。そういう作品だったのですね。 ブランシェットは、間違いなく大指揮者であることが分かる、細部にまでこだわった演技はさすがでした。オーケストラの前での指揮ぶりはもちろんですが、音楽家の素質として重要なピアノの演奏も、例えばジュリアードでのレッスンのシーンで、バッハは嫌いだという受講生に対して、ピアノでバッハの平均率を演奏しながら、セリフをしゃべったりしていましたからね。 そして、「ベルリン・フィル」のメンバーに指示を出すときのドイツ語も、まるでネイティヴのような流暢さでしたね。 そのように、彼女は指揮者、あるいは教育者として登場しているだけで十分に存在感があったのですから、「作曲家」でもある、というプロフィールは全く必要なかったのではないでしょうか。彼女が「作曲」しているシーンも出てくるのですが、その部分だけは何ともリアリティのないお粗末な設定に終始していましたね。 ただ、それはもしかしたら、彼女の師であったとされるバーンスタインのプロフィールをなぞったものだったのかもしれません。大指揮者であり作曲家、そして教育者、さらには、ごていねいに同性愛者であったということまで含めて。 ですから、逃げるように生家に帰った時に、棚にしまってあったバーンスタインの「ヤング・ピープルズ・コンサート」のVHSを見つけてそれを再生する、というのは、当然の流れでしょう。そこで改めて「神託」を授かった彼女は、フィリピンにまで流れてやっと得られたゲーム音楽のコンサートというつまらない仕事でさえ、「この曲について作曲家がどのような意図をもっていたか、話しあってみよう」という糞真面目な言葉でリハーサルを始めるのですからね。 余談ですが、彼女の主宰するアカデミーの支援者で、彼女にスコアを見せろと懇願するも断られ、結局彼女のスコアを盗んで代役としてマーラーを指揮しようとしていた、「エリオット・キャプラン(字幕では「カプラン」)」というアマチュアの指揮者が、あのマーラーの交響曲第2番オタクのギルバート・キャプランをもじっていたというトッド・フィールドのお遊びには、すぐに気づきました。 お遊びと言えば、サントラ盤のジャケットは、こんなんです。   BD Artwork © FOCUS FEATURES LLC. |

||||||

コールリッジの母方のお爺さんは、音楽教師でオルガニスト、さらには合唱指揮者でヴァイオリニストで作曲家でもあったという、多才な音楽家でした。さらに、その父親も音楽の教授でしたから彼は「音楽家の家系」の中で育ちました。とは言っても、小さいころに聴いていたのはロックばかりでした。その頃の将来の夢は、ですから、ロックのドラマーだったのだそうです。 ただ、7歳の時には教会の聖歌隊で歌い始め、8歳の時には、とてもキャッチーなクリスマス・キャロルを作曲しています。しかし、12歳の頃の夢は機関車の運転手になることでした。 10代半ばでも、彼はレイディオヘッドやピンク・フロイド、そしてフランク・ザッパにのめりこんでいて、レコーディング・プロデューサーになろうと思っていました。それからの10年間は、誰かに認めてもらおうと自宅で宅録を続ける毎日でしたが、彼が認められることはありませんでした。停車場の人込みにも行ったのに(それは「啄木」)。 そして、20代後半になって、やっと合唱団で歌うことを再開し、さらに指揮と、そして作曲を始めるのです。彼は、ほぼ独学で、作曲をマスターしています。彼は、音楽を聴いて、そのスコアを調べる、というやり方をとっていたようですね。そして、自分が作ったものを、多くの人に聞いてほしいという欲望が、常にあったのだそうです。 その願いはかない、この「レクイエム」によって、彼はブレイクし、「音楽家の家系」を絶やさずに済みました。 その、初録音のアルバムは、その、演奏時間30分の「レクイエム」1曲しか収録されてはいませんでしたが、今回のアルバムでは、それ以外の合唱曲などもカップリングされていて、1時間以上のフルアルバムになっていました。 まずは、その「レクイエム」の聴き比べです。合唱団のレベルは、ほとんど変わりません。しいて言えば、今回の方が、より表情豊かなものになっていたかもしれません。チェロのソリストも、甲乙つけがたいものでした。ただ、ここではソプラノ(たぶん)とバリトンのソリストが加わりますが、バリトンに関しては今回はかなり見劣りがするのでは、という気がします。あまりに張り切りすぎて、ちょっとオーバーアクションのように聴こえてきて、全体の中で浮いています。 そう、この作品は、ダイナミクスの選択が絶妙で、ほとんどがPPぐらいで始まったものが、それぞれのテキストにふさわしいだけのffにまで達した後、最後はまたPPに戻る、というパターンが多くなっていて、バリトンのソリスト以外は、そこをとても繊細に扱っているな、という気がするのですね。 オーケストラでも、例えば打楽器などは、初録音よりはもっと配慮が行き届いたものになっているように感じられます。たとえば、「Kyrie」で大活躍しているドラムも、初録音ではまるでバスドラムのような重たい音だったものが、ここではもっと軽めの音に変わっていましたね。 そして、後半のカップリングになると、まず演奏されたのがチェロのソロと弦楽合奏という編成の「And There Was Light」という曲でした。「レクイエム」でも頻繁に登場しているチェロという楽器は、おそらくコールリッジのお気に入りなのでしょう。ここでは、思いっきり甘ったるい(陳腐ともいう)メロディが歌われています。 その後の6曲では、オーケストラはもう使われず、合唱とオルガン、そこに時折ソリストが入るという編成に変わります。「Abendlied(夕べの歌)」という曲はア・カペラで演奏されています。いずれの曲も、テキストは聖書から取られていて、敬虔な雰囲気が特に合唱のパートからにじみ出ています。 最後が「Magnificat」と「Nunc dimittis」という明るい曲になっているので、ハッピーな気分で聴き終えることが出来るような設計にもなっていましたね。まだ若い作曲家のこれからの活躍が楽しみです。 CD Artwork © Convivium Records |

||||||

その1枚目はこちらで聴いていましたが、何か精彩に欠けた演奏だったような気がします。基本的にこのオーケストラは、コンサートやレコーディングのたびにメンバーを集める、という、いわば「スタジオ・ミュージシャン」の集まりのようなものですから、個々のメンバーのレベルは高くても、アンサンブルとしては物足りないものに仕上がっていたのかもしれませんね。 ですから、今回の「ダフニスとクロエ」の全曲盤も、何しろ編成がとても大きな曲ですから、一抹の不安がありましたね。ただ、この曲の楽譜については、これまでのものと異なっている、という情報がありました。現在スコアでもパート譜でも、正規の楽譜は1世紀以上前の1913年に出版されたLUDUC版ですが、それらはとても間違いが多いということが、演奏現場では常識のようになっていて、スコアとパート譜が同じ物ではない、というようなところがたくさんあるのだそうです。その一因として、ラヴェルは初演の前に手を加えたようなところがあったりしても、それはパート譜では訂正してもスコアには反映されなかったことがあったのだとか。実際に、この前のラヴェル集のアルバムでは、新しく校訂された楽譜が使われていましたからね。しかし、この「ダフニス」に関しては、そういうものはまだ出来てはいないようです。 そこで、指揮者のジョン・ウィルソンは、コロナのロックダウンの時に時間が出来たこともあって、この曲を自分で校訂しようとしました。そして、それを使って、この録音を行ったのですね。 ですから、ここでのウィルソンの仕事は、あくまでこれまでおざなりにされていた細かい誤謬を修正した、ということに尽きるのではないでしょうか。具体的なファースト・ヴァイオリンのパート譜がブックレットに載っていますが、それとLUDUC版を比較しても、変わっているのはディヴィジになった時のそれぞれのパートの違いだけなのですから、出てくる音自体は全く同じになっているはずです。 そこで、この録音を聴いて感じるのは、楽譜の間違いなどを気にせずにみんなのびのびと演奏しているなあ、ということでしたね。このオーケストラの高スキルのメンバーが、今回は一つになってまとまっているのでは、という気がするのですね。 メンバーはセッションごとに集められるのでしょうから、これまでの録音でも、そのメンバーがブックレットに記載されていることはありませんでしたし、今回もそれはないのですが、ここで重要な役割を果たしているフルート奏者だけは、しっかり「アダム・ウォーカー」とクレジットされています。この方は、こちらで聴いていた、かつてはロンドン交響楽団の首席奏者だった人です。これはもう、有名な最後近くの「パントマイム」での大ソロは見事の一言に尽きますね。「夜明け」で出てくるピッコロ・ソロも完璧ですし、この曲の中では常に重要なテーマを任されているアルトフルートも素晴らしいというように、フルートパートだけでも名人が揃っていることが分かります。 そして、今回のさらなるサプライズが、合唱の素晴らしさでした。もちろん、彼らもこのセッションのためだけに集められたメンバーなのでしょうが、おそらく、ロンドン中のプロの合唱団から参加しているのでしょう、非常に水準の高い人が集まっている時のすごさがはっきり伝わってきました。 とても気になるのが、ジャケットに使われている、アリスティド・マイヨールの挿絵です。クロエの顔の向きがなんか不自然なような。 SACD Artwork © Chandos Records Ltd |

||||||

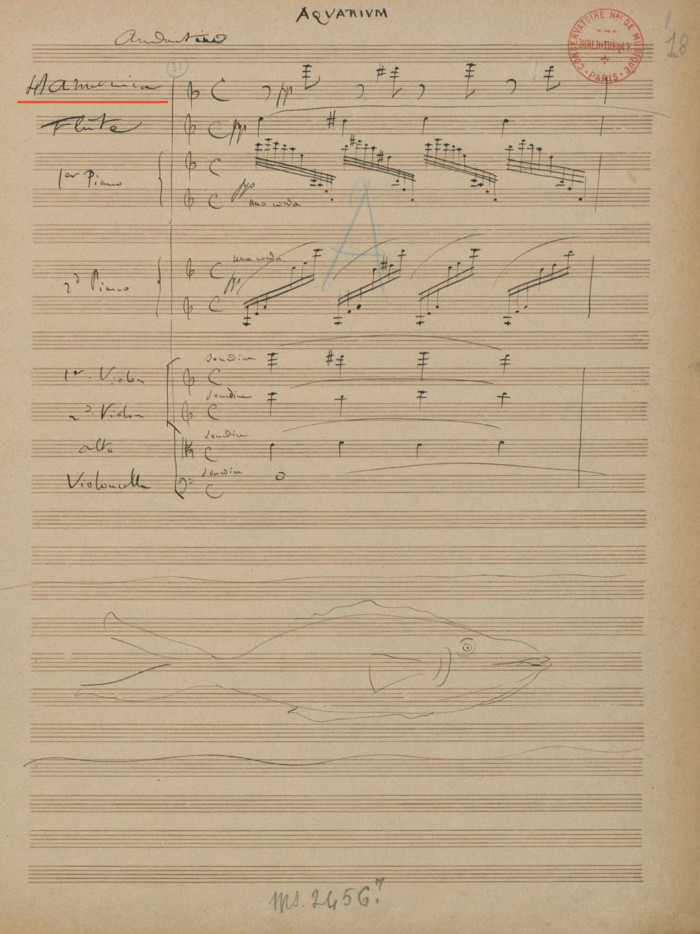

今回の録音は2021年に行われました。それは、サン=サーンスの没後100年にあたる年ですから、その記念という意味もあったのでしょう。ですから、このアルバムは2枚組という大盤振る舞いでした。1枚目は交響詩が4曲と「サムソンとデリラ」のバッカナールという、フル・オーケストラのための作品、そして2枚目は、オリジナル通り各パート1人ずつという室内楽で演奏される「動物の謝肉祭」と、その編成に近い映画音楽「ギーズ公の暗殺」とが収録されています。ですから、当然演奏するメンバーも異なっていますし、録音会場も別のところです。あいにく、どの曲がどこで演奏されていたのかは、ブックレットのデータだけでは分かりません。まあ、2枚目では「ダブルピアノ」という特殊な楽器が使われているので、そちらのほうが、その楽器が置いてあるフィルハーモニー・ド・パリで録音されたのでしょう。もちろん、あのバカでかい大ホールではなく、もっと小さなアンフィシアターですけどね。お子様向けです(それは「アンパンマンシアター」)。 その「ダブルピアノ」というのは、2台のグランドピアノを向かい合わせにして1台にまとめた楽器です。おそらく、連弾用のピアノとしての需要を期待して、1928年にプレイエルが作ったものですが、結局70台作られただけで、生産は終了してしまったのだそうです。そのうちの1台が、フィルハーモニーの博物館にあって、実際に演奏できるようになっているのですね。確か、こちらで、同じ楽器を使ったアルバムをご紹介していました。写真もあります。 ただ、「動物の謝肉祭」が作られたのが1886年ですから、これは同時代の楽器とは言えませんね。 もう1つ、ブックレットの2枚目のCDのメンバー・リストで、「Harmonium」という楽器を担当している人がいました。    もう一つ、そのリストには打楽器で面白いことが書いてありますね。「harmonica de bois et de paille [xylophone]」ですって。「シロフォン」のことを、フランス語では「木と麦わらによるハーモニカ」と言うんですね。もちろん、これはフィナーレで大活躍する楽器ですね。 ところが、悪名高いこのアイテムの代理店KIのインフォでは、「『水族館』の木製ハーモニカ」なんて紹介されてますから、ひどいですね。 さらに、同じインフォでは「ノン・ヴィブラート」という単語が頻発されていますが、たとえば「死の舞踏」のヴァイオリン・ソロも、「動物の謝肉祭」のチェロ・ソロも、しっかり「ヴィブラート」をかけて歌っていましたよ。もちろん、トゥッティの弦楽器でも、この奏法が必要なところでは使われています。 やはり「動物の謝肉祭」では、ピアノ同士が少し離れたところから聴こえてきたほうが楽しめるな、と感じられたことが、このアルバムの最大の収穫でした。 CD Artwork © harmonia mundi |

||||||

そして、もっと先の「上級者」を目指す人が、このカール・ヨアヒム・アンデルセンという人が作った練習曲を一生懸命さらうことになるのです。この練習曲は本当に難しいのですが、その苦行に耐えてマスターすれば、もしかしたらプロのフルーティストになることも可能になる、かもしれません。 そのアンデルセンさんは、父親もフルーティスト、デンマークの首都、コペンハーゲンにあるチボリ交響楽団の団員でした。この、後にコペンハーゲン・フィルとなるオーケストラに、アンデルセン少年は父親のアシスタントのような形で入団します。 やがて、彼は22歳の時に王立デンマーク管弦楽団に参加しますが、ほどなくして、ロシアのサンクト・ペテルブルクで、そこのオーケストラ、後に一時「レニングラード・フィル」と呼ばれていたオーケストラに参加するのです。そこは、デンマークに比べれば大都会で、彼はそこで多くの出版関係の人と出会います。 そこで3年を過ごした後、34歳になったアンデルセンはベルリンを訪れ、そこのビルゼ管弦楽団の首席フルート奏者になります。しかし、翌年、指揮者のベンヤミン・ビルゼに反旗を翻した団員とともに、あのベルリン・フィルの設立に加わります。そこでは、もちろん首席フルート奏者ですが、ソリストとしてチアルディの「ロシアの謝肉祭」なども演奏していました。 しかし彼は、40代半ばで梅毒に感染して(ヤバいど)舌が麻痺してしまったために、フルート奏者の道を断たれ、作曲家となることを決意します。一説では、この病気は、演奏するときにダブルタンギングを使わず、頑なにシングルタンギングにこだわったからだとも言われています。そんなことがあるのかな? と思いますが、出来れば積極的にダブルタンギングを使いたいものですね。 そして晩年はコペンハーゲンに戻り、かつて在籍していたチボリ交響楽団の指揮者となるのです。 このアルバムでは、こちらでそのデビューアルバムを聴いていたロシア出身で、イギリス人と結婚してイギリスで活躍しているアレーナ・ヴァレンティン(ワレンティン)が、アンデルセンの作品を2枚組CDでたっぷり演奏しています。演奏時間は2時間以上、そこで18曲の、ほとんど初めて聴く曲が紹介されています。デビューアルバムでのパワフルな音は、ここではさらに磨きがかかり、音色はさらに魅力的になっています。全体的に重心の低い、ちょっと暗めの音ですが、低音から高音まで全くムラがなく、とてもよく響いています。 ここでのラインナップを見ると、「フルート・ソナタ」のような、ちょっと堅苦しいものは全く見当たりません。それらは、様々な表情を持つ小さな曲が中心になっていて、美しいメロディを歌い上げるものから、細かい音符を駆使して、とてつもないテクニックで息つく暇もないほどの躍動感を演出しているものまで、多岐にわたっています。中には、各地の伝承歌をモティーフにした変奏曲などの、ちょっと「大きめ」の作品もあります。 1枚目のCDの最後には、名前だけは聴いたことのある「6つのナショナル・ファンタジー」からの3曲が演奏されていますが、その3曲目の「スウェーデン」では、いきなりとてもよく知っているスウェーデンの民謡「麗しのヴェルムランド(Ack Värmeland Du Sköna)」の変奏曲が聴こえてきたのにはびっくりしました。こんな歌です。  CD Artwork © Dacapo Records |

||||||

さきおとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |