|

|

|

|

![]()

ブラッシング。 佐久間學

まず、今回の録音では、いつものように楽器を初演当時と同じものを使うということが行われていたようでした。 その中で、明らかにこれまで聴いてきた他の演奏とは異なっているのが、2曲目「古い城」に登場するアルト・サキソフォンです。これは、楽器そのものの音色も現代の楽器とは劇的に変わっているのですが、それをここで演奏しているプレーヤーが殆どノン・ビブラートで吹いているために、さらにその違いが際立つことになりました。正直、この楽器がベタベタにビブラートをかけていると、オーケストラの中の他の管楽器とは全く異質なもののように感じられてしまいますが、今回の演奏にはそれが全くありません。 逆に、4曲目の「ビドウォ」では、ソロのチューバにやはり編曲当時の楽器が使われているのですが、楽器のせいなのかプレーヤーのせいなのかは分かりませんが、ピッチがかなりアバウトなために単なる「音痴な楽器」にしか聴こえないのが悲しいですね。 とは言っても、金管セクション全体の音色は、今のオーケストラから聴こえるピカピカの音とは微妙に異なる、ほのかな翳りが感じられるのが魅力的です。 さらに、楽譜についても、ロトはマニアックなアプローチを行っていました。 そもそも、「展覧会の絵」は、ご存知のように原曲はムソルグスキーが作ったピアノ曲ですが、ムソルグスキーの生前には演奏されることもなく、もちろん出版もされませんでした。それを、後にリムスキー=コルサコフが少し手を加えて出版したものが、最初に世に出た形です。そして、ラヴェルがオーケストラのための編曲を行ったのも、それが元になっています。 そして、ラヴェルは指揮者で作曲家であり、さらには出版社まで経営していたセルゲイ・クーセヴィツキーからの委嘱で、それをオーケストラのために編曲します。1922年にクーセヴィツキーは、出来上がった自筆のスコアを使って初演を指揮しますが、その際にスコアに自ら書き込みを行って手を加えています。それらの改訂は、ラヴェル自身も認めたのでしょう、1929年にスコアが出版されたときには、その書き込みがことごとく印刷に反映されていたのですね。 ということで、普通はこのオーケストラ曲は「ムソルグスキー作曲、ラヴェル編曲」と呼ばれているのですが、正確には、「ムソルグスキー作曲、リムスキー=コルサコフ改訂、ラヴェル編曲、クーセヴィツキー改訂」の結果出来上がったものになるのです。 ところが、ロトがこの曲に取り組んだ時には、あくまでラヴェルが最初に作ったものを演奏したかったとみえて、クーセヴィツキーが直したところをきっぱりと排除しています。その結果、ここでは、誰が聴いても奇異に感じる場面が登場することになりました。それは、終曲の「キエフの大門」の最後のクライマックスを迎える直前の、なだれ込むように下降する十六部音符の群れです。  そのほかにも、クーセヴィツキーが手を入れた部分は、より正当性があるような気がします。なにがなんでも自筆稿が正しいとするロトの見解には、ちょっと賛同できません。 そうなんですよ。いつになく気合が入った演奏で、十分に心を動かされるような充実した演奏だったものが、こんなことをやったためにすべて台無しになってしまったんですからね。 CD Artwork © harmonia mundi musique s.a.s. |

||||||

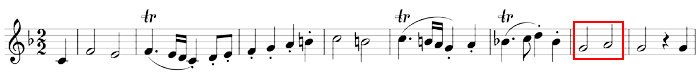

ですから、別のものも聴いてみようと買ってみたのが、今度はベルリン・フィルのメンバーが集まったアンサンブルでの録音でした。しかし、それは、なんとも荒っぽい演奏で、悪い面でのドイツ的な面が強調された、「ウィーンの情緒」などはさらさら感じることのできない演奏でした。まあ、なんのかんの言っても、結局シューベルトはウィーンが一番合っているな、と納得してしまいました。 しかし、最近になって、例えばムローヴァたちの演奏などを聴いてみると、この曲にはそんな情緒的なものだけではなく、もっと緊張感の溢れたアプローチがあることにも気づかされました。 今回聴いたのは、フランスの若いプレーヤーが集まったアンサンブルです。中心になっているのはフランスで超人気のイケメンヴァイオリニストのピエール・フシュヌレです。水も滴るいい男、でしょうか(それはびしょ濡れ)。  しかし、演奏が始まると、そんな些細なことなどはどうでもよくなってしまいます。もう、音が出てきた瞬間に、そこにはとてもフワフワした幸せな世界が広がっていました。なにしろ、ヴァイオリンが奏でるメロディのとても繊細なこと。それは、力でもって何かを訴えるのとは正反対で、音楽の美しい部分だけを掬い出して聴かせてくれる、という、まるで魔法のようなやり方でした。 そして、他のメンバーもそのテイストにピッタリを合わせた音楽を奏でています。クラリネットはあくまで柔らか、バソンはもちろん極上の音色、ホルンも信じられないほどリリカルです。あまり目立たないコントラバスさえも、そこここで粋な仕草を見せてくれます。 そんな演奏で、例えば大好きな第3楽章のスケルツォを聴くと、今まで聴いたことのないような、まるで羽が生えて軽やかに飛んでいるようなさわやかさが感じられます。そして、トリオの流れるような美しさはもう格別です。 一番感心したのは、今までは絶対に余計だと思っていた終楽章のテーマ(↓)の赤枠の部分が、  カップリングが、1982年生まれのフランスの作曲家、チェリスト、ジャズ・ピアニストのラファエル・メルランが、このシューベルトと同じ編成で作った「Passage Éclair」です。「閃きのパッセージ」という意味でしょうか。これは、最初の音がシューベルトの曲と全く同じというサプライズで始まります。そのあとは、「フィボナッチ数列」という、「1,1,2,3,5,8…」というように、前の二つの数を次々に足してできる数列が使われているというのですが、どのように使われているのかは分かりません。確かに変拍子は多用されていますね。でも、それがいつしか4ビートのベース・ランニングになっていくのもおかしいですね。それと、真ん中のゆっくりした部分はラヴェルの「亡き王女のためのパヴァーヌ」からの引用があるというのですが、これもよく分かりません。そんなちょっと不思議な曲を楽しそうに演奏しているこのアンサンブルも素敵です。 CD Artwork © Alpha Classics/Outhere Music |

||||||

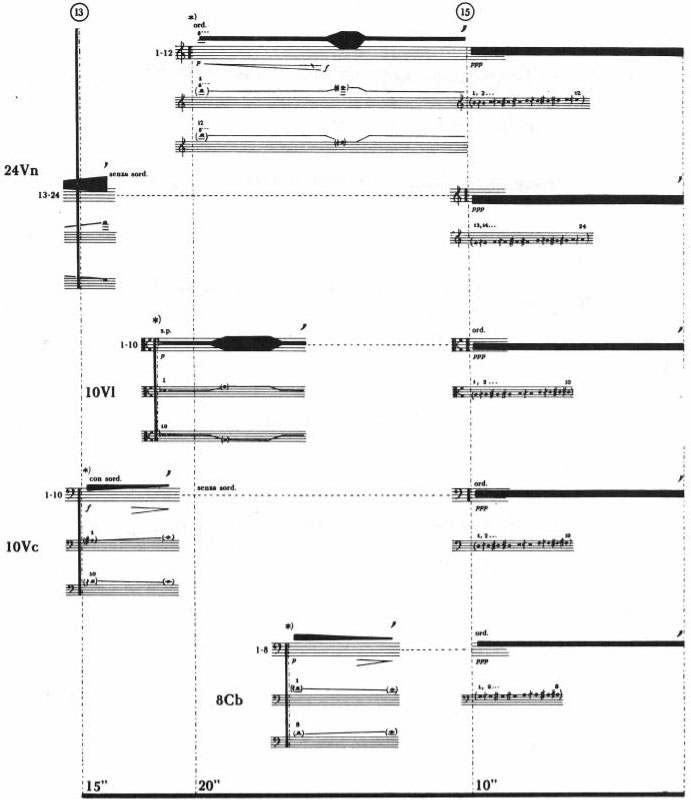

この曲は、1976年に作られたオーケストラと合唱のための大編成の作品です。ケルンの西ドイツ放送(WDR)の委嘱によって作られ、初演は1976年10月24日に、ドナウエッシンゲンでベリオ自身の指揮、ケルン放送交響楽団とケルン放送合唱団の演奏によって行われました。 翌年の8月8日には、ザルツブルク音楽祭でレイフ・セーゲルスタムと、ウィーン放送交響楽団、合唱団によって演奏されたものの録音が、ORFEOからCDとしてリリースされています。ただ、ここまでは曲は29個のエピソードから出来ていて、演奏時間は47分ほどだったのですが、その後11月16日にこのメンバーがグラーツで演奏した時にはエピソードは31個に増え、演奏時間は1時間と長くなったバージョンに改訂されていました。ベリオが1979年10月にDGに初演のメンバーと録音したのも、こちらの新バージョンです。 もちろん、今回2019年2月に録音されたSACDもそのバージョンですが、合唱団がメインのアルバムに、この作品が取り上げられたというのが、非常にユニークです。指揮はもちろんペーデシェンですが、おそらくオーケストラの指揮の経験はあまりないはずの彼女に、この複雑なスコアが指揮できたというのがとても意外。 というのも、ここでは合唱のメンバー40人と。オーケストラのメンバー44人のうちの40人とはそれぞれ一人ずつがペアを組んで並ぶように指定されているのですよ。余った4人はピアノ、電子オルガン、打楽器2人です。そんな並びで指揮をするなんて、よっぽど特殊な能力がないと難しいでしょうね。 演奏する側にしても、隣にいるのが同じカテゴリーの人ではなく、音楽も全く異質なことをやっているのですから大変でしょう。特に合唱は絶対音を持っていないと歌えないのではないでしょうかね。 でも、そんな心配をよそに、ここでの演奏は合唱もオーケストラもとても素晴らしいものでした。それだけのポテンシャルが、この合唱団にはあるのでしょうね。 この曲をきちんと聴いたのは初めてでしたが、その構造がとても分かりやすいのですぐに馴染めました。核となるのが、チリの詩人でノーベル賞も受賞したパブロ・ネルーダの詩から、ベリオが任意に抽出したものをテキストにした部分、その間に、世界各国の様々な民族音楽から適宜引用したリズムパターンやメロディが散りばめられているという作られ方です。 最初は、ピアノだけがいかにもな「アヴァン・ギャルド」風のパッセージを演奏する中で、合唱のメンバーによるソロがあちこちから聴こえてきます。それが終わったところで、オーケストラのトゥッティでいきなり強烈なクラスターが鳴り響きます。それが、ネルーダのテキストによるエピソードになるわけです。その後も、一つの「しるし」としてクラスターがその役割を果たしているのです。 とにかく、色々な要素が次から次へと現れて圧倒されますが、そんな中でのお気に入りがエピソード21でした。これもネルーダのテキストですが、その雰囲気がリゲティの「Lux aeterna」のようなとても落ち着いた安らぎが感じられるものです。 それと、エピソード16は、まるでスティーヴ・ライヒのようなミニマルの世界なのですが、それは、ここでのカップリング「Cries of London(ロンドンの呼び声)」の中の4曲目からの引用だったのですね。 この作品は、1974年にキングズ・シンガーズのために作られましたから、当初は6声ア・カペラでしたが、それを1975年にスウィングルIIのために8声に作り替えたバージョンが歌われています。そういう出自なので、この合唱団が歌うとちょっと格調が高すぎるような気がしてしまいます。 「コーロ」では、オーケストラの真上にアレイがセットされているようで、しっかりした定位のサラウンドが楽しめます。 SACD Artwork © BIS Records AB |

||||||

「自演」の方の「交響曲第2番」は1980年に完成して、その年に献呈者であるズビン・メータ指揮のニューヨーク・フィルによって初演されましたが、作曲者自身も1983年にはEMIにポーランド・クラクフ放送交響楽団を指揮して録音していましたね。さらに、1989年にはNDR放送交響楽団とWERGOに、そして最近では交響曲全集の一環として2011年にシンフォニア・ユヴェントゥスとDUXに録音していました。ですから、今回の2017年の録音は、おそらく4回目となるものなのでしょう。 他の指揮者でも、NAXOSでペンデレツキの全作品を録音しているアントニ・ヴィットの1999年の録音というのもありますね。もちろん、その前には今はなきポーランドの国営レーベルMUZAにも、ヤツェク・カスプリシュクがポーランド放送交響楽団を1981年に指揮した世界初録音盤がありました。 この曲は、「クリスマス交響曲」というキャッチーなサブタイトルが付けられているので、なにか親しみがわくような気がしますが、確かに曲の中には、クリスマスには欠かせないグルーバーの名曲「きよしこの夜」の引用が散見されます。なんでも、ペンデレツキは1979年のクリスマス・イブにこの曲を作り始めたそうで、それにちなんで「目印」のようなかたちでこの、とても違和感のある挿入を行っていたのではないでしょうか。 それよりも、まず冒頭で聴こえてくる「A-F#」という短三度の下降音型がとても印象的なのではないでしょうか。移動ドだと「ソ−ミ」という音型ですが、これはポール・マッカートニーが1968年に作った「Hey Jude」の冒頭のテーマになります。そして、それは曲が終わる時にも登場します。 この交響曲は、楽章が1つしかありません。演奏時間も30分ちょっと。そしてそれがほぼ3等分された10分ごとのセクションに分かれています。それを、音楽評論家たちは「ソナタ形式である」と分析していました。確かに、最初の部分では、先ほどのテーマで始まるゆったりとしたパートと、それとは対照的にテンポも速く、攻撃的な場面も広がるパートとに分かれていますから、これが「提示部」の第1主題と第2主題となっているのでしょう。もちろん、最後の部分ではしっかり最初の部分が「再現」されています。そして真ん中の部分には新たなテーマも加わって自由な「展開」が行われるという、まさに絵にかいたような「ソナタ形式」なのだそうです。 さらに、この作品の中には、1980年当時のポーランドの国内情勢も反映されている、とも言われています。全体を覆う重苦しい雰囲気と、時折聴こえる軍隊の行進のような勇ましい描写、確かに、ここからは「広島」のような後付けではない、確かな必然性が感じられます。 そんな、ある意味明確なメッセージが込められたと思われる作品と一緒に録音されていたのが、ドヴォルジャークの「交響曲第7番」だったのには、どんな意味があったのでしょうか。確かに、この交響曲は、続く「8番」と「9番」に比べたら圧倒的に演奏頻度も、そして人気もはるかに見劣がすることは間違いありません。しかし、そこで描かれている民族的なアイデンティティには、それらよりはるかに高い純度が感じられるような気がします。ペンデレツキは、自作との間にそのような点での共通項を見出していたのかもしれませんね。 ただ、その演奏は角の取れたとても平穏なもので、あえて民族性を強調するわけではなく、淡々とあるがままの姿を表現しようとしているように聴こえます。2017年のペンデレツキは、指揮者としては自身の交響曲第2番を作った1980年とは全く異なる人格であることを見せつけていました。 CD Artwork © Parlophone Records Limited |

||||||

しかし、11月8日のカーネギーホールでのニューヨーク公演では復帰します。ソプラノのディアナ・ダムラウが加わった、シュトラウスの「インテルメッツォ」、「4つの最後の歌」、ブラームスの「交響曲第4番」そしてアンコールに「ハンガリー舞曲第5番」というプログラムでした。 しかし、その翌日には同じ会場でピアニストのルドルフ・ブーフビンダーを迎えて、ウェーバーの「オイリアンテ」序曲、モーツァルトの「ピアノ協奏曲第23番」、ショスタコーヴィチの「交響曲第10番」と「マクベス夫人から」というコンサートが予定されていたのですが、ヤンソンスはまた体調を崩したため急遽代理の指揮者にワレリー・ペトレンコを立てざるを得ませんでした。それ以降、彼はこのオーケストラを指揮することはなく、11月30日にサンクト・ペテルブルクの自宅で息を引き取ったのでした。 その前のミュンヘンでの演奏会は5月17/18日でした。この時のゲストはバリトンのトーマス・ハンプソン、ベートーヴェンの「交響曲第2番」、クルト・ワイルの「ウォルト・ホイットマンの4つの歌曲」、レスピーギの「ローマの松」というプログラムでした。 そして、さらにその前の演奏会が、このCDに収録されている3月14/15日に行われたものです。ここではサン=サーンス、プーランクという順番になっていますが、実際のコンサートではベルリオーズの「ローマの謝肉祭」、プーランク、そして休憩後にサン=サーンスという順番でした。 その後、このプログラムで17/18日(ウィーン)、19日(ブダペスト)、21日(ルクセンブルク)、22日(アムステルダム)、23日(パリ)というツアーが行われています。 これらの一連のコンサートでオルガンを演奏したのは、ヤンソンスと同じラトヴィア出身の美人オルガニスト、イヴェタ・アプカルナでした。彼女は、ソリスト・アンコールとしてラトヴィアの作曲家Aivars Kalējsの「コラール『高きところでは神にのみ栄光あれ』によるトッカータ」を演奏しています。 彼女のステージでのポジションは、ミュンヘンのガスタイクの場合は、プーランクでは指揮者の横、     プーランクも、バッハに由来するゆっくりした部分はとても重厚に弾かせています。そんな感覚を軽やかであるはずのアレグロの部分にも持ち込んで、全体をやはり重厚に仕上げていたようです。 これに続いて、いずれは、これ以降に演奏されていたレスピーギやブラームス、ショスタコーヴィチなどもCDになるのでしょうね。 (ここでの情報は、多くをバイエルン放送交響楽団の公式サイトのアーカイヴに依っています) CD Artwork © BRmedia Service GmbH |

||||||

楽器編成では、独奏チェロとオルガンの伴奏しかクレジットされていませんが、実際にはソプラノとバリトンのソロが入っていますし、楽器もティンパニ(+バスドラム)と、弦楽合奏が加わっているように聴こえます。 なによりも、ここで歌っている「RSVPヴォイセズ」という、聴いたこともない名前の合唱団が、気になります。この「RSVP」って、何の略語なのでしょう。 調べてみたら、これは慣用句でフランス語の「Répondez s'il vous plaït」、つまり、「返事をお願いします」という意味だと分かりました。「ASAP=As soon as possible」みたいなものですね。 そんな、ちょっと気取った名前なのですが、その実体は主に映画音楽やCMの音楽などを担当している団体だということでした。さらに、メンバーも固定されてはおらず、クライアントの要求に応じてプロフェッショナルなシンガーを調達する、というシステムのようでした。ですから、ここではソリストの名前がないのは、彼(彼女)たちもその「RSVP」の「リソース」なんでしょうね(リソース・ヴォーカル・パフォーマー)。 コールリッジという人は、6歳の時に参加した教会の聖歌隊で歌ったことで、将来は作曲家になろうと思ったのだそうです。実際に、お爺さんとひいお爺さんがアマチュアの作曲家だったということで、曲を作ることは好きだったようですね。20代のころは様々なジャンルの曲を作っていましたが、30代になって本格的に合唱音楽に取り組むようになったそうです。この「レクイエム」が、彼にとっては最初の大規模な作品となりました。 この録音は2016年の2月に行われました。それを聴いたネヴィル・マリナーが、「21世紀の合唱曲に、価値のあるレパートリーが加わった」と言ったことで、この曲の人気が広まったようですが、マリナーはこの年の10月に亡くなっているので、それは奇跡的な巡り合いだったのだ、と思いたいものです。 「現代」のレクイエムでは、本来の典礼文の他に別のところから持ってきたり、新たに作られたりしたテキストが加わっていることがありますが、これは純粋に典礼文だけで出来ています。ただ、フォーレやデュリュフレと同じように、「Dies irae」のテキストの大部分はカットされています。ただ、その両者にはあった「Sanctus」と「Lux aeterna」はありません。そのために、演奏時間も30分ほどという短めのものになっています。それだけで1枚のCDになっているというのもシンプル。 曲は全部で7つの楽章から出来ています。「Introit」、「Kyrie」と続いた後にいきなり「Offertory」が来るのはフォーレたちのスタイルです。そして「Sanctus」は飛ばして、その後に、「Dies irae」の最後の20節目の「Pie Jesu」が来るのも同じ。しかし、それ以降は、やはり「Dies irae」の8節目の「Rex tremendae」の後に「Agnus dei」、そして最後が「Dies irae」の18節目の「Lacrimosa」となっています。 全体的な感触としては、先ほどのフォーレ、デュリュフレの作品ととても良く似たテイストが感じられます。構成的にも、「Offertory」では途中の「Hostias」からバリトンのソロが始まったり、「Pie Jesu」では女声のソロになったりという点が共通しています。使われている旋律、あるいは旋法にも、共通項が見いだせます。さらにこちらでは、アジア的な旋法などもつかわれているようです。たとえば「Agnus Dei」のテーマなどはジョージ・ハリスンが「Within You Without You」で使ったインド風のメロディと全く同じですからね。 合唱は、いかにも寄せ集めといった感じの、全員が同じメッセージを伝えようとしているとは到底思えないようなお粗末なものでした。ソリストも、おそらくRSVPのメンバーなのでしょうが、「Pie Jesu」のソロはちょっといい加減。 ただ、この曲で最も重要な役割を果たしているのは、間違いなく合唱ではなくチェロのソロなのではないでしょうか。その情感あふれる歌心には、癒されます。打楽器も大活躍、「Kyrie」ではやかましいほどのバスドラムが曲を盛り上げています。 CD Artwork © Matthew Coleridge |

||||||

そのために、もちろん楽譜は新しい原典版を使用しますし、楽器もベートーヴェンの時代の「ピリオド楽器」を使うになります。と、ここまでは、これまでに幾多の録音が世に出ていましたから何の新鮮味もないのですが、この企画ではさらに録音会場までも実際にベートーヴェンの存命中にそれらの曲が演奏されていた場所がまだウイーンに残っていれば、そこを使って録音を行っています。 例えば、これまでの録音の中の「第9」では、初演が行われたケルントナートーア劇場はもうなくなっているので、再演が行われたレドゥーテンザールという、立ち見も入れると5000人が入る大ホールが使われていました。ですから、オーケストラの弦楽器のサイズも当時としてはかなり大きかった12型に近い人数が使われていました。  今回の第8巻、「5番」と「6番」でも、初演が行われたアン・デア・ウィーン劇場は当時とは全く変わってしまっていたので、後に交響曲のツィクルスが敢行されたニーダーエスターライヒ宮殿が使われています。ここはホールとしては小さいので、オーケストラも7型ほどの小ぶりになっています。 この企画の中心は、ここで指揮をしている、マルティン・ハーゼルベックです。かつてはオルガニストとして有名な方でしたが、最近では指揮者としても活躍しているのですね。そして、彼が1985年に創設したピリオド・オーケストラ、ウィーン・アカデミー管弦楽団が演奏しています。 いずれの曲も、相対的に弦楽器が少ないので、管楽器がとてもよく聴こえてきます。特にナチュラル・ホルンは、やかましいほどに目立っています。まあ、当時はこんな感じでお客さんは聴いていたのだろうという感慨にふけるには十分なサウンドです。 そんな中で、フルートの1番は、まるでモダン・フルートのような正確なピッチと確かな表現力で光っています。おそらくは楽器もベートーヴェン時代のマルチ・キーが使われたものなのでしょう。  ただ、この写真は以前の録音の時のもので、ここではチャールズ・ブリンク(頭の薄い男の方)が1番フルートを演奏していましたが、今回の録音からそのポストが、ヴェレーナ・フィッシャーに替わっています。この方はこちらで聴いたことがありましたが、最初はモダン・フルート専門だったのに、途中からピリオド楽器に転向したという経歴の持ち主です。このバッハでも感じたように、ピリオド楽器でかなりモダン楽器に近い演奏を目指していることが、このベートーヴェンでも伝わってきます。 ですから特に「6番」では、いつもピリオド楽器で感じているもどかしさは全くなく、とても楽しめました。ファゴットのピッチがちょっと高めですが。 演奏は、最近のピリオド系の引き締まったテンポ感を踏襲したもののようでした。ただ、「5番」の終楽章の、展開部が終わって再現部が始まる間に出てくるスケルツォ楽章の再現の部分のテンポが、とてつもなく速いのに驚きました。  調べてみたら、同じようなことをアーノンクールとノリントンがやってました。ただ、ハーゼルベックがノリントンの亜流と感じられるのはこの部分だけで、他のところはもっと穏やかな演奏になっていましたね。 CD Artwork © Alpha Classics/Outhere Music |

||||||

その間、「ヨハネ受難曲」はご存知のように4回演奏されました。さらに、1727年に作られた「マタイ受難曲(BWV244)」も、少なくとも4回は演奏されています。さらに、かつてはBWV246とされていましたが、現在では他人の作品であることが確実になった「ルカ受難曲」は2回、そして、1731年に作られた「マルコ受難曲(BWV247)」も、この年と1744年頃との2回演奏されていることが分かっています。 そして、1729年からの4年間は、彼が作ったとされる「マタイ」、「ルカ」、「マルコ」、「ヨハネ」と、4つの福音書を元にした受難曲がきっちり連続して演奏されているのです。こちらにあるように、この「習慣」が、後にハンブルクで息子のC.P.E.バッハによって引き継がれることになるのですね。 「マルコ受難曲」の場合は、その楽譜は完全に失われているので、実際に音にすることは不可能です。ただ、その台本は「マタイ」の作者のピカンダーが書いているのですが、それが初演の翌年に出版されているので、テキストだけは知ることができます。さらに、その中の合唱やアリアの一部は、それ以前に作られていたカンタータの中の曲の「再利用」だということも分かっているので、その部分だけは復元することは可能です。さらに、もう一つのコンテンツであるコラールも、出典が明らかになっているので、バッハが他の受難曲で使っているものを転用すれば大丈夫です。 問題は、それ以外の部分、マルコ福音書から引用されている「セリフ」の部分です。こればっかりは、バッハ本人が書いた楽譜がない限り、復元することはできません。 現在では、そんな「復元」をでっち上げたサイモン・ヘイズ版と、その部分を潔くナレーションにしてしまったヘルマン/グレックナー版あたりで主に演奏されているのではないでしょうか。 今回ご紹介するのは、2016年にライプチヒ・バッハ音楽祭からの委嘱で作られた、現代作曲家による異色の復元版です。その作曲家とは、1960年生まれのシュテファン・シュライエルマッハーという人です。彼はピアニストとして、例えばジョン・ケージのピアノ曲全集を世界で初めて録音した人として知られています(レーベルはMDG)。作曲家としても、多くのコテコテの「現代音楽」を作っています。 彼は、そもそもこの「マルコ」を「修復」しようとはしていませんでした。タイトルを見ても分かるように、それは「マルコ受難曲より」というノリで、あくまで「マルコ」からの部分はあるものの、基本は新たな創作、というスタンスだったのでしょう。そのために、まず、原曲にはあったはずに新約聖書のマタイ福音書からの引用の部分を、ほんの一部だけ残して全て取っ払いました。つまり、聖書のお話は誰でも知っているのだから、そんなものは必要ないということなのです。その代わりに、神学者で詩人でもあるクリスティアン・レーネルトという人に新しいテキストを書いてもらいました。 それは、混迷や苦悩を表現したものから、ダイナミックでリズミックなものまで、とても幅広い情感を与えてくれるようなテキストと音楽でした。技法的には12音などが基本になっているようですが、難解さは全くありません。 そして、それを、彼は「コラール」とコラボさせていたのです。つまり、オリジナルではコラールはあくまで独立した曲として登場しているのですが、ここではそれすらもシュライエルマッハーの「素材」の一つとして扱われ、微妙なスタンスでその中に融合しているのです。 それは、まさにバッハの時代と現代とが、シームレスに対峙している姿でした。そのような音楽が、ピリオド楽器によって演奏されているというのも、一つの「奇跡」です。 CD Artwork © PASCHENrecords GbR |

||||||

ただ、「コロナ」とは必ずしも無縁ではないのが、「クラスター」という言葉です。農機具ではありません(それは「トラクター」)。これは、そもそも「房」とか「群」といった意味の言葉なのですが、昨今は疫学的な意味での「群」を現した「感染源となった人たちの群」あるいはそれから転じて「多くの人の間で感染が広がった場所」という意味合いで使われているようです。 しかし、長い間ペンデレツキの音楽を聴いてきた人にとっては、この言葉は全く別のものとしてなじみが深くなっているのではないでしょうか。それは「トーン・クラスター」という音楽用語を略して使われている「クラスター」という言葉です。 これは、別にペンデレツキが考え出したものではありませんが、彼は初期の作品ではこの技法を頻繁に用いていました。もちろん、彼の「代表作」である「広島の犠牲者にささげる哀歌」でも使われています。  ただ、今回、せっかくだからと思って、封も切らずに手元にあったまっさらなCDを聴いてみたら、その「トーン・クラスター」を味わうことはできませんでした。この、だいぶ前にポーランドのDUXからリリースされていた一連の自作自演シリーズの1枚には、もはやペンデレツキがペンデレツキらしかった時代の作品は全く収録されてはいなかったのです。 まずは、「クラリネット協奏曲」です。ペンデレツキには、オーケストラとクラリネットのための作品は全部で3つほどあるのですが、最初からクラリネットのために作られたのは、1994年の、クラリネットと弦楽合奏のための「シンフォニエッタ第2番」しかありません。他の2曲はヴィオラのための協奏曲をクラリネットで演奏したものと、フルートのための協奏曲のクラリネット版です。ここで演奏されているのは、1983年に作られたヴィオラ協奏曲を1984年にクラリネット用にしたものです。 ここで演奏しているのは、この3曲の協奏曲をARIONレーベルで世界初録音したミシェル・レティエクです。弦楽器に打楽器とチェレスタという引き締まったサウンドの中で、ソロ楽器はとても高度な技巧を要求される作品ですね。 次は、オリジナルのフルート協奏曲。ここでのソリストは、お馴染みのウーカシュ・ドウゴシュです。オープニングがオケの中のクラリネット・ソロで始まるので、続けて聴くとクラリネット協奏曲がまだ続いているような気になります。そんな、他の楽器もソリスティックに絡む、楽しい曲です。 そして最後の「コンチェルト・グロッソ」は、NHK交響楽団の委嘱によって作られています。ですから、初演は2001年6月22日にシャルル・デュトワ指揮のN響によって行われ、その模様はNHKのテレビで放送されていましたね。これも、やはりオケの中の管楽器が大活躍、最後にはとてもロマンティックなフルートのソロも登場します。 こんな曲を聴いてしまうと、彼の1980年代以降の活動とはいったい何だったのかという疑問ばかりが募ります。彼は長く生きすぎました。 CD Artwork © DUX Recording Producers |

||||||

このCDでも指揮をしている芸術監督のマーク・シングルトンによって設立されたのは2006年ですが、現在ではこの地方では最高の合唱団として知られるようになっているのだそうです。それは、実際に合唱音楽の最先端で活躍している作曲家たち、たとえばローリゼン、ウィテカー、イェイロ、エシェンヴァルスなどがこの合唱団と共演した時には、大絶賛の言葉を贈っていることでも分かります。 ここで取り上げられているポール・ミーラーという1975年生まれの作曲家も、そんな、彼らの魅力の虜になった一人です。彼はウェールズの生まれ、エジプトではありません(それは「ミーラ」)。正直、この方の名前を聞くのは初めてですし、もちろんその作品を聴いたこともありませんでしたが、実は彼の作品はあるイベントを通して、世界中で聴かれていたことがあったのだそうです。そのイベントとは、2011年4月29日にウェストミンスター寺院で行われた、イギリス王室のウィリアム王子の結婚式です。そこで、ミーラーが作ったモテットが、この寺院の聖歌隊(ジェイムズ・オドネルの指揮)によって歌われ、その模様が全世界に生中継されたのですね。 イギリス王室のイベントが音楽的にとても興味深いことは、1997年のダイアナ妃の葬儀の中継を見たときに気づかされました。その時には、ホルストの「惑星」からの「木星」のメロディが聴こえてきて、それがイギリス人にはなじみの深い「I vow to thee my country」という聖歌であることも知りました。 ただ、このウィリアム王子の結婚式は、確かに日本でも生中継されていたようですが、それを間接的にでも見た記憶は全くありません。というか、そんなものがその時期に放送されていたことを知って、非常に驚いているところです。おそらく、我々「被災者」はみんなそのように思っているのではないでしょうか。ですから、その時にどんな音楽が演奏されていたのかも、今の今まで知ることはありませんでした。 実は、その結婚式と同じ年の11月に、ミーラーはDECCAから、彼の合唱曲を集めた「A Tender Light」というアルバム(演奏はナイジェル・ショート指揮のテネブレ)をリリースしますが、それは6週間イギリスのクラシック・チャートで1位を保っていました。さらに、BBCの番組のために作り、やはり同じ年の12月にリリースされた「Wherever You Are」という曲は、なんとシングル・チャートで1位になってしまったのだそうです。つまり、彼はクラシックとポップスの両方のチャートで同時に1位になった初めての作曲家になっていたのでした。それは、もちろんロイヤル・ウェディングで使われた作曲家、ということで得られた名声のおかげなのでしょう。 そんな人の作った作品が全部で14曲、もちろん全て初めて聴くものばかりですが、それらには確かに人を引き付ける魅力がたっぷり込められていました。ハーモニーはあくまで美しく、かといって適度の緊張感も含まれていますから、決して飽きることはありません。そして、時に際立っているのが、どんな曲でもそのダイナミック・レンジがけた外れに大きい、ということです。1曲目の「Let All the World in Every Corner Sing」という曲などは、最初からオルガンの大音響とともにハイテンションの合唱が叫びまくり、途中からはカリヨン(教会の鐘を複数個鳴らす楽器)も加わってとてもやかましいので、少しボリュームを絞って聴いていると、その後には聴き取れないほどのピアニシモで合唱が歌う、という感じなのです。 そのピアニシモの合唱は本当にこの世のものとも思えない美しさなのですが、どうもそれは演奏だけではなく、録音の時の操作によって作られた音響のような気がしてならないのですね。 それは、全ての曲について感じられることです。実際にこんなにフォルテとピアノの違いを演奏だけで出すなんて、とても信じられないのですよ。この合唱団がそんな驚異的なスキルを身に着けているのか、あるいは・・・。 CD Artwork © Signum Records |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |