|

|

|

|

![]()

魔法使いの出汁。

この作品でも、サウンドトラックを担当しているのは久石譲でした(主題歌は米津玄師ですが)。もはや、彼の音楽はジブリの作品になくてはならないものになっているのでしょう。そんな作曲家が、今回ドイツの名門レーベル、ドイツ・グラモフォン(DG)のアーティストになったのだそうです。彼は指揮者としても活躍していますから、カラヤンやベームと同じステイタスを得た、ということになりますね。 そこで、最初に作ったアルバムがリリースされました。曲目は、もちろんジブリのサントラとして作られていた音楽です。久石はピアノ・ソロと指揮を担当、演奏は、ロンドンのロイヤル・フィルです。さらに、ここでは合唱も加わっています。それは、「バッハ合唱団」という1世紀半の歴史を誇る混声合唱団と、「ティフン少年合唱団」という、やはり1957年に創設されたという伝統があり、マーラーの「3番」や「8番」などをオーケストラと共演もしている児童合唱団です。 最近ではかつての音楽再生フォーマットだったLP(ヴァイナル)の人気が高まっていて、売り上げもついにCDを追い越すほどになっていますが、それに乗じてこのレーベルも、重要なアイテムではCDとLPを同時にリリースするようになっていて、このアルバムもそのような形で何種類かのアイテムが出ています。 CDでは、ノーマル・タイプでは、「風の谷のナウシカ」、「魔女の宅急便」、「もののけ姫」、「風立ちぬ」、「崖の上のポニョ」、「天空の城ラピュタ」、「紅の豚」、「ハウルの動く城」、「千と千尋の神隠し」、「となりのトトロ」という10のタイトルのサウンドトラックが、メドレーで演奏されています。 CDにはデラックス・バージョンというのもあって、もう1枚、オマケのCDが付いています。そこには、「千と千尋の神隠し」の中の「あの夏へ」の英語バージョンと、「ハウルの動く城」の最後の3分間が入っています。その2曲で7分しかないんですけどね。 LPでは、ノーマルCDだけでも80分も入っているので、とても1枚には収まらず、5タイトルずつの2枚組になっています。もちろん、ボーナス・トラックはありません。 さらに、ここで聴いていたのはサブスクのストリーミングですが、そこではデラックス・バージョンと同じ曲目を聴くことができます。ただ、曲順が違っていて、ボーナス・トラックが最初になっています。 そのボーナス・トラックでは、2曲目の「あの夏へ」を、久石のピアノだけをバックに、グレース・デイヴィッドソンというソプラノが英語の歌詞で歌っています。彼女は、ソリストとしても有名ですが、合唱団のメンバーとしても活躍していて、さまざまなイギリスの合唱団の中での演奏が数多くのCDになっています。彼女の声はとても伸びがあって爽やか、すんなりと心の中に入ってくるような歌い方が素敵です。 彼女は、本編の「もののけ姫」というわがままなお姫様が主人公の作品(それは、「そこのけ姫」)でも、そのテーマ曲を歌っています。それが、日本語でなんですよ。驚くべきことに、その発音は、ネイティブの日本人より美しいものでした。こんな素晴らしいものが聴けたのが、このアルバムの最大の収穫でした。 それだけではありません。「天空の城ラピュタ」の中の「君をのせて」は合唱で歌われているのですが、そのイギリスの合唱団の日本語の発音も完璧すぎて、涙が出てくるほどでした。 ただ、先ほどの「もののけ姫」は、本編の方は日本人の方が日本語で歌っていました。その方の声は、デイヴィッドソンとは全く別の次元のもので、親しみやすさはあるのでしょうが、声の質も歌い方も拙すぎて、笑うしかありませんでした。 こうして、久石の曲をまとめて聴いてみると。みんな、どこかで聴いたことがあるような気になるのは、なぜでしょう。「もののけ姫」はホルストの「木星」ですし、「となりのトトロ」の冒頭などは、坂本龍一の1979年のアルバム「Summer Nerves」のタイトル曲のイントロのフルートのフレーズとそっくりです。  Album Artwork © Deutsche Grammoophon GmbH |

||||||

スタジオ録音盤では、演奏でちょっと確かめたいこともあったので、このTESTAMENTのライブ録音盤も(メルカリで)入手してみました。そうしたら、このライブ盤の由来がブックレットに詳しく掲載されていて、ここでの合唱指揮者が、あのウィルヘルム・ピッツだったということが分かり、驚いてしまいました。 クレンペラーとフィルハーモニア管弦楽団によるアルバムを制作していたウォルター・レッグは、それまでにベートーヴェンの交響曲は、3番と5番を1955年にモノラルで作っていました。そして、ステレオ録音に変わってからは、同じ1955年に7番、1957年には1番、2番、4番、7番、8番と、続けざまに録音を行っています。となると、もはやステレオによるベートーヴェン・ツィクルスの完成は目前となったわけです。ただ、そこで問題が出てきました。9番に必要な合唱団でクレンペラーの要望に応えられるような団体が、当時のロンドンにはなかったのですよ。 そこで、レッグは、その9番の録音のために、新しい合唱団、つまり「フィルハーモニア合唱団」を作ることを思い立ちました。そして、そのためにアマチュアのメンバーを募集し、その訓練のために、バイロイト音楽祭での合唱指揮者だったピッツを呼び寄せます。ピッツはそれに応えてとても素晴らしい合唱団を作り上げたのです。 ピッツは1971年まで、この合唱団の指揮者を務めました。それ以降も錚々たる指揮者がその後を継ぎ、合唱団は現在まで活動を続けています。 9番は、1957年の10月末に第1楽章から第3楽章まではキングズウェイ・ホールでのセッションで録音されていました。そして、11月に入って、ソリストたちも集められ、第4楽章も同じ場所で録音されています。さらに、そのセッション録音に先立って、この新しい合唱団のお披露目と、おそらく、録音のためのゲネプロという意味合いもあって、11月12日と15日に、ロイヤル・フェスティバル・ホールでのコンサートを行ったのです。その15日のライブ録音が、このCDです。 録音はEMIのエンジニアによって行われました。しかし、マイクはそんなにたくさんは使われてはいなかったのでしょう。とにかく、オーケストラのバランスが悪すぎます。ティンパニの音が強すぎるんですね。 演奏は、基本的にスタジオ録音と同じでした。第2楽章のリピートはすべて行っていますし、テンポもほとんど変わりません。ただ、合唱のテイストがまるで変わっています。スタジオ録音ではバランスもちょっと引っ込んだ感じで、少し歌い方も醒めていたような気がしたのですが、このライブは違います。もう、お客さんを前にしての合唱団の心意気がそのまま伝わってくるような「熱さ」があるのですよ。 そこで、先ほどの「ちょっと確かめたい」個所の確認です。セッション盤では、バスのハンス・ホッターは声楽が入る発端となるレシタティーヴォの最後の部分で、楽譜と違う歌い方をしていました(カッコ内の歌詞)。  ただ、彼が1947年にカラヤン指揮のウィーン・フィルと共演した時には、ここはちゃんと楽譜通りに歌っていたんですけどね。 そこで、1956年に録音されたクレンペラーとコンセルトヘボウ管弦楽団とのライブで、バスのソリストはハンス・ヴィルブリンクという人のものがあったので聴いてみました。彼はこんな風に歌っています。  1957年のライブ盤では、この後に出てくるソリストの四重唱は、完全にオーケストラと乖離していました。そんなあたりが、これが公式にリリースされなかった理由なのではないでしょうか。 CD Artwork © Testament |

||||||

彼女は1998年からオランダのロッテルダム・フィルの首席奏者を務めていますから、もう四半世紀もそのポストにあるのですね。 実際のタイトルはフランス語ですから「ナチュア・ロマンティック」、夏はロマンティックに、でしょうか(ウソです)。 本当は、ここでは音楽史での「ロマンティック」いわゆる「ロマン派」と言われる時代の音楽が演奏されている、ということなんですね。そこで取り上げられているのが、ウェーバー、ライネッケ、そしてシューベルトです。ウェーバーの場合は、フルーティストにとっては重要なレパートリーの、「フルート、チェロ、ピアノのためのトリオ」です。ただ、楽譜には「フルートまたはヴァイオリン」と書いてありますが、ヴァイオリンで演奏されているものを聴いたことはありません。というか、今となってはフルートならではのフレーズがたくさんあるな、と感じられるほどです。 4つの楽章で出来ている大曲ですが、3曲目には「Schäfers Klage(羊飼いの嘆き)」というタイトルが付けられています。それについて、このCDのブックレットでは、「ウェーバーは、偶然にもシューベルトが曲を付けたのと同じゲーテのノスタルジックな詩、「羊飼いの嘆きの歌」に誘発されて1814に作った自らの歌曲を再利用した」と述べていますが、これは真っ赤なウソなのですよ。つまり、このアルバムではそのシューベルトの「『しぼめる花』変奏曲」も取り上げられていて、そのあとに、その元ネタの歌曲をピアノとフルートで演奏するというとても親切なことを行っているのですが、このウェーバーの場合は、「ウェーバーが1814年に作った『羊飼いの嘆きの歌』」ではなく、有名な「1814年にシューベルトが作った『羊飼いの嘆きの歌』」が演奏されているのです。もちろん、それはこのウェーバーの変奏曲に使われたテーマとは似て非なるものでした。  (↑ウェーバー)  (↑シューベルト) だとしたら、ウェーバーの歌曲はどうなってしまったのだ、と疑問を抱くのは当然のことです。ですが、いくら探しても、ウェーバーが作ったそういうタイトルの歌曲は見つかりませんでした。 その途中に見つけたこんなブログから行き当たったのが、ゲーテの詩によって作られた曲集です。その中に、それはありました。  いずれにしても、ここでユレルが演奏すべきだったのは、こちらのエーラーズの歌曲の方でした。ライナーノーツを書いた人ともども、ご存じなかったのでしょうか。間抜けですね。 ウェーバーの曲全体も、もっとフルートに頑張ってしっかり聴かせてほしいものだ、と感じる瞬間が何度もある、ちょっとストレスがたまる演奏でした。 次の、カール・ライネッケのフルートソナタ「ウンディーヌ」も、ほとんど「ロマンティック」に感じられることはなく、ある意味爽やかさに支配されたものでした。それはそれで美しい音楽ではありますが、もっと歌ってもいいのにな、という思いは募ります。 最後のシューベルトの「しぼめる花」は、その完璧なメカニカルには舌を巻くほどです。でも、第3変奏のそっけなさは、ほとんど犯罪的、まるでバロックの緩徐楽章をピリオド風にとても早く演奏しているみたいです。シューベルトはもはやバロックではありません。 CD Artwork © Alpha Classics/Outhere Music |

||||||

かつて「EMI」と呼ばれていたレーベルは現在ではワーナー・レーベルに買収されてしまっています。そのEMIにしても、もともとは「コロムビア」と「グラモフォン」という、同じころに出来た2つのレーベルが合併した結果出来たものでした。ただ、その際に、それぞれの元のレーベルは独立してそれまで通りの仕事をしていたので、その製品は「コロムビア」とか「グラモフォン(というよりは、ヒズ・マスターズ・ヴォイス=HMV)」というレーベル名で呼ばれていました。 その「EMI」のチーフ・プロデューサーであるウォルター・レッグという人が、レコードを作るために結成したオーケストラが、「フィルハーモニア管弦楽団」でした。このオーケストラは、公開のコンサートも行っていましたが、メインの仕事はEMIレーベルのためにクラシックのレパートリーを粛々と録音することだったのです。つらかったでしょうね(シクシク)。 最初の頃は、あのカラヤンが指揮を行っていました。そして、カラヤンがベルリン・フィルの常任指揮者になってしまったため、その後任としてこのオーケストラの終身常任指揮者となったのがクレンペラーだったのです。文字通り、彼は亡くなるまで、このオーケストラと録音活動を行っていました。その成果が、先ほどの130枚ほどのCDとなっているわけです。 そのボックスをリリースする際に、ワーナーではすべてのマスター・テープを、新たに24bit/192bitのハイレゾでリマスタリングを行っています。それによってCDを作るだけではなく、あるものはLPでのリリースも行っていますし、そのデータはそのまま圧縮されてストリーミングで聴くこともできるようになりました。 そんな中に、1957年に録音された、ベートーヴェンの「第9」がありました。そのジャケットを見て、個人的にとても懐かしい思いが蘇ってきました。  ただ、そのLPはモノラルでした。ところが、今回の音源ではステレオになっていました。クレンペラーは弦楽器の配置はずっと対向型で演奏していましたが、それがはっきり聴き取れますし、ホルンが左、トランペットが右、トロンボーンがセンターにくっきり定位しています。 正直、これは驚きでした。これまで調べた中では、ステレオのLPが出来たのは1958年以降というのが定説になっていましたから、この録音は当然モノラルだと思ったのです。しかし、EMI(コロムビア)の場合、ステレオ録音自体はすでに1955年に実用化されていたのですね。 ですから、このレコードも、ステレオ盤(SAX 2276, 7)が存在します。  何十年かぶりに聴いた「エグモント」は、記憶通りの素晴らしい音でした。それぞれの楽器もくっきりと聴こえてくる上に、録音会場のキングズウェイ・ホールの残響も十分に取り入れられた豊かな響きで弦楽器などはとても深みのある音色です。そして、そのアリアで歌っているのがビルギット・ニルソンだと、今ごろ気が付いて、うろたえているところです。こんなすごいものを聴いていたのですね。 「第9」では、終楽章のバスのソロで、ハンス・ホッターが歌詞を間違えていました。そのテイクがボツにならなかったのは、流れを重視するクレンペラーの判断だったのでしょうか。 Album Artwork © Parlophone Records Limited |

||||||

そこで、最新のテクノロジーの産物、「ChatGPT」に、その知見を披露してもらいました。

ということで、今回のアルバムは、そんな武満の、ギター・ソロが加わったオーケストラ曲が3曲と、オーケストラだけの曲が1曲、というラインナップです。タイトルとなった「Spectral Canticle」はギターとヴァイオリンがソロ、「To the Edge of Dream(夢の縁へ)」はギターのみ、「Vers, l'arc-en-ciel, Palma(虹へむかって、パルマ)」はオーボエ・ダモーレとギター、最後の「Twill by twilight(in Memory of Morton Feldman)」はオーケストラだけです。 独奏楽器としては、フルートと並んで武満が偏愛したのがギターでした。スウェーデンのギタリスト、ヤコブ・ケッレマンは、この楽器のある意味男性的な素地の中から、きわめて繊細な音色を繰り出しています。 逆に、ロンドン交響楽団の首席オーボエ奏者のユリアナ・コッホが演奏するオーボエ・ダモーレは、とても積極的な表現で、作品が持つポテンシャルを最大限に発揮させています。 そして、クリスチャン・カールセン指揮のBBCフィルからは、とても豊かな色彩感が広がります。それは、このジャケットに使われている長谷川等伯の水墨画とは全く無縁の、ドビュッシーやメシアンの音楽を思わせる豊饒さに他なりません。水墨画は方丈の間にこそ映えるものなのです。 SACD Artwork © BBC/BIS Records AB |

||||||

ザルツブルクで生まれたモーツァルトは、小さいころから親と一緒にヨーロッパ中を旅してまわる、という生活を送ってきました。その旅の期間をすべて合わせると10年以上になるといいますから、全生涯のほぼ三分の一を自宅以外で過ごしていたことになりますね。 そんなモーツァルトがマンハイムを訪れたのは、そんな旅のほぼ最後の頃でした。それは、母親のマリア・アンナとともに、1777年の9月23日にザルツブルクを発って、1779年の1月15日に帰ってくるというものでした。このころはもうモーツァルトは大人になっていましたから、子供の頃の見世物ではなく、ザルツブルク以外での職を求める、というはっきりした目的がありました。とは言っても、その目的は果たされることはなかったのですけどね。 その旅行の目的地はパリでした。ただ、そこに行く前にまず、ミュンヘンと、父親の生地アウグスブルクに立ち寄り、マンハイムに着いたのは10月30日でした。そして、当時、群を抜いて優秀な楽団を持つこの街で多くの演奏家や作曲家と交わることになるのです。そこで、彼は多くのことを学び、自身のスキルアップを果たすのですが、そこ出会ったのが、写譜屋フリードリン・ウェーバー(カール・マリア・フォン・ウェーバーの叔父)の16歳の娘アロイジア・ウェーバーでした。彼は彼女に一目惚れ、そのために、パリに行くことも忘れてマンハイムに長居することになるのですね。 父親からの手紙にせかされて、翌年の3月23日にはパリに着くのですが、パリに行っても、当初の目的の就活はうまくいかず、9月26日にはパリを発って、フランス各地に寄り道した後、再度11月12日にマンハイムを訪れます。しかし、ウェーバー一家はミュンヘンに引っ越した後だったので、それを追って12月25日にミュンヘンでアロイジアに会うのですが、そこで彼は見事にフラれてしまいます。 パリでは、同行していた母親が亡くなったため、葬儀と埋葬の段取りを行わなければいけませんでした。就活ではなく、終活をやっていたのですね。傷心だらけのモーツァルトがザルツブルクへ帰ってきたのは、旅立ちから1年4か月後のことでした。 このアルバムには、そんな、アロイジアのためにマンハイムで作ったレシタティーヴォとアリア「Alcandro, lo confesso … Non so d'onde viene K 294」が入っています。このアリアは、メタスタージョが書いたオペラの台本がテキストで、すでにクリスティアン・バッハの曲をモーツァルトは知っていたのですが、それとは全く別の音楽にしました。その楽譜を、「このアリアを自分で勉強して、僕に聴かせてください」とアロイジアに渡したのですね。そうしたら、2日後には、ピアノ伴奏を自分で弾いて、そのアリアを歌ってくれたので、モーツァルトは大喜びです。そして、マンハイムを発つ2日前に行われた演奏会では、このアリアをオーケストラの伴奏でアロイジアが歌うと、絶賛の嵐だったのだそうです。 そのほかには、ゲオルク・ヨーゼフ・フォーグラーの「スミルナの商人」序曲、クリスティアン・カンナビヒの「交響曲第55番ハ長調」(これを聴いて、モーツァルトは初めてオーケストラの中でのクラリネットの魅力を知りました)、クリスティアン・ダンナーの「ヴァイオリン協奏曲ヘ長調」、カール・ヨーゼフ・トエスキの「フルート、オーボエ、ヴァイオリン、ヴィオラ、ファゴット、チェロのための六重奏曲変ロ長調」といった、世界初録音の珍しい曲と、モーツァルトが絶賛したとされるイグナツ・ホルツバウアーの「ギュンター・フォン・シュヴァルツブルク序曲」、そして、モーツァルト自身の、以前作った「牧人の王」などを転用して作ったハ長調の交響曲(カンナビヒの屋敷で初演)を、ゴルツとフライブルク・バロック・オーケストラの生気あふれる演奏で聴くことができます。 CD Artwork © Deutsche Grammophon GmbH |

||||||

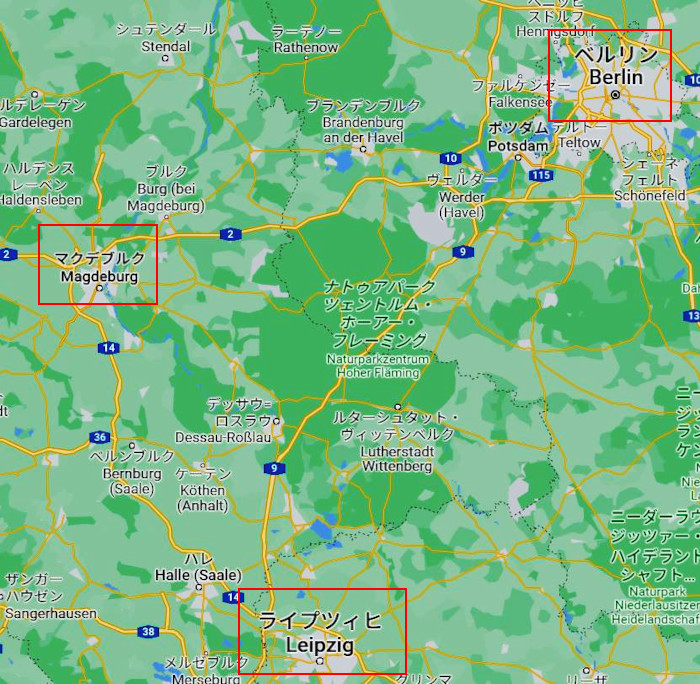

さっきのリンクにもあるとおり、ローレという作曲家はヨハン・セバスティアン・バッハの息子のカール・フィリップ・エマニュエル・バッハと、生年も没年もほぼ一緒です。つまり、大バッハより一世代後の作曲家、ということになります。 彼が生まれたのは1716年、クヴェードリンブルクという街でした。父親は、その街の音楽監督を務めていましたが、1721年に40キロほど北東のマグデブルクの音楽監督とカントルに就任することになって、そこに引っ越します。そして、ローレ少年は、父親のもとで音楽教育を受けることになります。 彼の才能は13歳の頃に、すでに開花しています。その時に作った宗教曲が父親によって、マグデブルクのいくつかの教会で演奏されたのです。さらに、その数年後には、彼は聖ペテロ教会のオルガニストに就任することになります。 1737年には、法律を学ぶために、マグデブルクの南東約100キロほどのところにあるライプツィヒ大学に入学しますが、そこではおそらくこの街のトマス教会のカントルだったバッハのカンタータの演奏に加わったり、バッハが主宰していたコーヒー店でのコンサート、「コレギウム・ムジクム」にも参加していたという可能性もあるのでは、と言われています。 大学を卒業した後は、ライプツィヒの北東150キロのベルリンで短期間、法律顧問として働いていましたが、1741年には、ベルリンのフリードリヒ大王の宮廷楽団にヴァイオリンとヴィオラの奏者として加わることになりました。この楽団には、カール・フィリップ・エマニュエル・バッハもチェンバロ奏者として参加していましたから、ローレはそこで最先端の音楽に触れることが出来たのですね。 そして、1746年には、ベルリンからマグデブルクにもどって、最も大きな教会である聖ヨハネ教会のオルガニストとなり、父親が亡くなったのち、1752年からは、父親の役職を、オーディションもなくそのまま引き継ぐことになったのです。そして、1785年に69歳の老齢で亡くなるまで、その職にありました。関係した都市の地図です。  いずれにしても、この受難曲は、マグデブルクの6つの教会で演奏されたのだそうです。さらに、1761年にも、やはり6つの教会で再演されているのだそうです。 この曲の演奏時間は90分ほどです。同じ作曲家の1748年の作品の「マタイ」とほとんど同じ、そして、福音書朗読のレシタティーヴォ+群衆の合唱、コラール、ソリストによるアリアまたは重唱というセットが何回も繰り返される、という構成も同じです。というか、それらは基本的にバッハの作品と同じもので、レシタティーヴォやコラールは、様式的には全く同じです。ただ、それ以外の音楽はまるで違っています。冒頭の合唱からして、とても明るくキャッチーな親しみやすさを持っていて、もはやバロックではなくなっていることがはっきりしています。レシタティーヴォの中に現れる群衆の合唱も、ロマンティックなテイストさえ帯びています。アリアも、形式こそダ・カーポ・アリアの形を踏襲していますが、メロディや和声は別の時代を感じさせるものです。 この受難曲が初演された1744年の頃は、100キロしか離れていないライプツィヒでは、バッハの「マタイ」や「ヨハネ」が演奏されていたはずです。なんか、不思議な気がしませんか? CD Artwork © Classic Produktion Osnabrück |

||||||

今回のタイトルは、「An Old Hall Ladymass」、「オールドホール聖母ミサ」って、いったいなんなんでしょうね。 まず、「オールドホール」でしょうか。これは、「オールドホール写本」という、ウィンザーの聖ジョージ・チャペルの王室礼拝聖歌隊のために作られたとされている楽譜集です。ここには、14世紀から15世紀にかけてのイギリスの様々の作曲家による宗教曲の手書きの楽譜が集められています。それは、19世紀初頭にその存在が明らかにされるまで、世の中に知られることはありませんでした。そののち、イギリスのハーフォード州のオールドホール・グリーンというところにあるカトリックの寄宿校、聖エドマンド・カレッジに寄贈されたことから、「オールドホール写本」と呼ばれています。現在は、1973年のオークションを経て、英国図書館の収蔵品となっています。これが、その最初のページです。  そう、このアルバムでは、もう一人の女性メンバーが加わっています。それは、「オルガネット」奏者のカタリーナ・ヴィセンスです。彼女と、彼女の楽器が、これです。  こんなイラストもありますね。  もう一つ疑問があるのは、彼女がヴォーカルと一緒に演奏しているときの位置が、   メインの中世の音楽は、3人の声が全くひずみのないクリアさで録れていますし、録音会場の教会の残響もたっぷり乗っていて、とても美しい響きが再現されています。もちろん、BD-Aで聴いたからですが、そのほかのスペックでは、どうしても声が濁って聴こえてしまいます。 一応、作曲家の名前も書かれていますが、全く知らない人ばかり、中にはラスト・ネームだけの人もいたりして、まとめて当時の音楽を味わう、という趣でした。 委嘱作品、まずはノルウェーのマリアンネ・ライダシュダッテル・エーリクセンの「Sol lucet(太陽は輝く)」では、やはり「現代」臭さがもろに感じられて、中世音楽との隔たりはかなり大きくなっています。まあ、アクセントとしての役割だったのでしょうか。 もう一人の、こちらは大御所のデイヴィッド・ラングの「Alleluia」と「Amen」は、テキストがそのタイトルだけなのでもっとシンプルなテイストに仕上がっています。3人の声が呼び交わされる中で、おのずとドローンが生まれている、というあたりが、中世とミニマルとのコラボ、でしょうか。 SACD & BD Artwork © Lindberg Lyd |

||||||

バルトークは、実際はちゃんとした「交響曲」も作りたかったようで、1903年、彼が22歳の時に「交響曲変ロ短調」というのを作っています。ただ、それは学生時代の習作のようなもので、ピアノのスケッチ、オーケストレーションまで出来上がっているのはスケルツォ楽章だけのようですから、それほど重要な作品ではないのでしょう。というか、実際にそのスケルツォ楽章を聴いてみたのですが、それはドイツロマン派の流れを正当に受け継ぐようなもので、真ん中のトリオなどはとても美しいコラール風のテーマで作られています。これを聴かされてバルトークの作品だと分かる人は、まずいないでしょうね。 ですから、最初に完成されたオーケストラ曲としては、同じ年に作られた「交響詩『コシュート』」ということになるのでしょうか。ただ、これにしても、作曲の動機となったリヒャルト・シュトラウスの「ツァラトゥストラ」の影響が、まだもろに現れていますね。 その後、彼はハンガリーの民謡の収集などを行うことになるのですが、その結果出来上がったピアノ曲を編曲した1931年のオーケストラ作品の「ハンガリーの風景」が、このアルバムではまず演奏されています。全部で5つの曲で出来ている「組曲」です。その最初の曲が、まるでコダーイの「くじゃく」のようなテーマなのには和みます。2曲目などは、まるで「ジングル・ベル」ですし。 いつものように、録音時の楽器の配置は、リスナーの周りを取り囲むような「リアル・サラウンド」の形になっています。そこでは、木管楽器がフロントにあって、その後ろにトランペット、さらに後ろに打楽器です。トロンボーンとチューバはリアで、ホルンはレフトに固まっています。弦楽器は、リアに半円形に配置されていて、ファースト・ヴァイオリンはレフト、セカンドはライト、その間にヴィオラと低弦が並んでいます。 この曲では、木管楽器が活躍するのですが、それがとてもはっきり聴こえてくるのがありがたいですね。もう、一人一人の音がとてもクリアで、それぞれのクセまでも分かってしまうほどです。このオーケストラのメンバーはかなりレベルが高いようで、ピッコロなどは、音色もテクニックもとても素晴らしいですね。 ただ、問題は弦楽器の録音です。このレーベルではいつも感じているのですが、特にヴァイオリンの音が、あまりにクリア過ぎているために、潤い感が全く欠如しているのですよ。この曲ではそれほど目立たないのですが、メインの「オケコン」ではそれがもろに感じられてしまうのが、つらいところです。 その代わり、というか、管楽器や打楽器の音、そして定位は、とてもエキサイティングに感じられます。サラウンドの配置で、おのずとそれぞれの楽器が良く聴こえるようになっていますから、それらのアンサンブルはとても生き生きとしていることがもろに分かります。トロンボーンなどは、ちょっと遠くから聴こえてくるようになっているのが、かわいいですね。 それと同じテンションで、ヴァイオリンも聴こえてくれば、サウンド的には何も言うことはないのですけどね。 こちらは、演奏自体もとてもクール、というか、テンポもすっきりしていてドライな感じです。4曲目の途中に、最初はヴィオラで歌われる物憂げなメロディが、あまりにそっけなく演奏されているのは、ちょっとやり過ぎ、というか、やらなさ過ぎ、という気がします。ヴィオラの音色はとても味のある録音なのに。 SACD Artwork © TACET |

||||||

とは言っても、当然のことですが、ここでは編集を全く行わない「一発録り」でしか録音は行われません。ですから、演奏家からの不満もあり、このやり方は頓挫してしまいます。 そして、翌年には、16bit/50kHzという、当時としては最高のスペックのサウンドストリームのデジタル録音機による録音を始めるのです。 その後、CDの商品化に伴い、そのスペックに合わせてソニー製の16bit/44.1kHzのPCMプロセッサーを導入しますが、やがてその音質には不満を持ちはじめ、サウンドストリームに戻ります。ですから、後にSACDをリリースする時にも、こちらの、よりハイスペックなデータを使ってCDでのカタログをSACD化することが出来ました。 というような機材のスペックとともに、なんと言っても初期のエンジニアのジャック・レナーによるほぼワンポイントのマイクアレンジからもたらされる、透明感にあふれたサウンドは、とことん魅力的でしたね。 そんなTELARCレーベルも、2005年にはジャズの大手レーベルCONCORDの傘下に入ってしまい、さらに、2009年には自社録音を停止して、事実上レーベルは消滅してしまいました。 そんなTELARCのまさに看板アーティストだったのが、指揮者のエリック・カンゼルです。彼は1979年から2009年まで、シンシナティ交響楽団と、そのポップス名義のシンシナティ・ポップスを指揮して90枚近くのアルバムを作り続けました。最初に録音したチャイコフスキーの「1812年序曲」では、本物の大砲を使っていたということで、話題になっていましたね。 レーベルは消えても、残されたアルバムはサブスクとしてかなりのものがリリースされています。そんな中で、1985年から1986年にかけて録音され、1986年にリリースされた、ストコフスキーの編曲集の配信が始まりました。 ストコフスキーの編曲と言えば、なんと言ってもディズニーのアニメ「ファンタジア」の冒頭を飾っている、バッハの「トッカータとフーガ」が有名ですが、ここでは、それが最初のトラックに入っています。それは、ストコフスキー自身の演奏よりも、さらにエモーショナルでド派手に仕上がっているのがうれしいですね。なんせ、録音がとてもすっきりしていますから、指揮者のそのような「仕掛け」がくっきりと伝わってきます。 バッハでは、もう一つ同じオルガン曲の「小フーガ」が演奏されています。テーマの登場がとてもチャーミングで、最後の壮大なピカルディ終止まで楽しめます。 そんな、派手な編曲に交じって、ベートーヴェンの「月光ソナタ」の第1楽章は、最初から最後までずっとピアニシモが維持されていて、原曲の静かな雰囲気がしっかり生かされている誠実な編曲でした。 その対比とでもいえるのが、アルベニスの「セビーリャの聖大祭」です。オリジナルはピアノ・ソロで、同じテーマを、ダイナミクスを変えて聴かせるという曲なのですが、ストコフスキー版ではそのレンジが何百倍にも広がって迫ってきます。盛り上がりを導くフレーズなども、ピアノ版では到底不可能なオーケストレーションで、異次元のクレッシェンドを実現させています。 そして、最後のトラックは、やはり「ファンタジア」のフィナーレである、ムソルグスキーの「はげ山の一夜」です。ストコフスキーの編曲は原典版ではなくリムスキー=コルサコフ盤が下敷きになっているようですが、オーケストレーションがもっと多彩です。 「ファンタジア」では、最後は「アヴェ・マリア」が重なってくるので、エンディングはフェイドアウトしていたのですが、ここではきっちり最後まで聴くことができます。 CD Artwork © Concord Music Group, Inc. |

||||||

さきおとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |