|

|

|

|

![]()

愛は数。

演奏しているのが、ピアノ2人、打楽器2人という、いかにも現代音楽っぽい編成です。名前がフランス語で「Quatuor Face à Face」、英語だと「Face to Face Quartet」となるのでしょう。4人がそれぞれ顔と顔を見合わせて、緊密なアンサンブルをつくっている、という、なにか強い意志が感じられる名前ですね。 そんな4人がメインとして選んだのが、アレクサンドロス・マルケアスという、初めて名前を聞いた作曲家の作品です。 この方は、1965年にギリシャのアテネで生まれます。ギリシャではまず法律を学ぶのですが、やがてパリのコンセルヴァトワールに入学、ガブリエル・タッキーノやアラン・プラネスの元でピアノを学び、学内で審査員の全員一致で1等賞を獲得します。同時に彼は作曲もコンセルヴァトワールで学んだあとは、あのブーレーズが作ったIRCAM(フランス国立音響音楽研究所)でのカリキュラムも習得します。 現代音楽と言われるものの中には、様々な「楽派」が存在していますが、その中には「スペクトル楽派」というのもあります。とは言っても、正直その実態はよく分かりません。というか、例えばメシアンやクセナキスまでがその「楽派」に属しているのだ、などと言われているように、その定義はかなり大雑把なもののような気がします。スペクタクルとはちょっと違います。 このマルケアスさんも、そのような「楽派」の末裔のような位置づけがなされているようなのですね。確かに、ここで演奏されている「Outside Rythms」という作品では、まず、2台のピアノが醸し出す、とんでもない量の音符に驚かされることになります。そこでは、デジタル的には、シークエンサーで並べられた夥しい音の群れを、生身の人間が1音たりとも間違えずに正確に演奏するという、まさにいにしえのクセナキスのようなとんでもないことが要求されているのです。この2人のピアニストの精度といったら、まるであのクセナキスのエキスパート、OHさんのようです。 ただ、そこで打楽器が加わることによって、全体的なテイストはもっと穏やかなものに仕上がっています。あるときはサイレンでどんちゃん騒ぎを起こしていたかと思うと、ある時はかすかな音でリズムだけが刻まれている、という、とても静かな情景まで、ここでは演出されています。そして、エンディングにはとてもチャーミングな仕掛けがあって、しっかり「終わるべくして終る」というお約束に則っている、というのも、面白かったですね。 その前後には、この曲とは全く世界の異なるベタな曲が演奏されています(それがタイトルの由来?)。1曲目は、ガーシュウィンの「パリのアメリカ人」が、この4人のために編曲されたものです。オリジナルでも自動車の警笛とかの効果音が入っていますから、ここでもそのような効果は十分に再現できていますし、音楽自体はいともシンプルなものですから、それほどのインパクトはありません。 そして、3曲目が、最近伝記映画が作られたバーンスタインの最大のヒット作、「ウェストサイド・ストーリー」というミュージカルの中から、バーンスタインが何曲かを選んでメドレーにした「シンフォニック・ダンス」の、ピアノ2台と打楽器奏者2人のための編曲です。こちらは、ピアノだけではなく、ビブラフォンなど、オリジナルにも登場する楽器を駆使して、オーケストラの響きを再現しようとしています。ただ、なぜかピアニストの精度がちょっとユルめに感じられます。これは、曲の最後に拍手が入っているように、コンサートのライブ録音です。その前のマルケアスで、彼女たちは力を使い果たしていたのかもしれませんね。 CD Artwork © Scala Music |

||||||

今回の「8番」は、これまで通り、彼らの本拠地のミネアポリス・オーケストラホールで録音されています。まずは6月10日から12日までに行われたコンサートのライブが録音され、その後14日から16日まで、同じ会場でセッション録音が行われています。ただ、もしかしたら、このコンサートは開催できなかったかもしれない、という情報が、ブックレットには書かれていました。  この曲でのソリストは、ソプラノ3人、アルト2人、テノール、バリトン、バスがそれぞれ1人で、合計8人のソリストが必要とされています。ただ、3人目のソプラノは第1部には登場せず、第2部の最後近くで「栄光の聖女」を歌うだけなので、その役だったソプラノのキャロリン・サンプソンが、第1部ではソプラノ1番を代わりに歌い、第2部では、出番が重ならない「罪深い女」と、本来の「栄光の聖女」の両方を掛け持ちで歌うということで、無事にコンサートが開かれることになったのだそうです。大変でしたね。 こういう大編成の曲ですから、しっかりSACDを入手して、マルチチャンネルで聴いてみました。それはもう、冒頭からこの大きな(2000人収容)会場いっぱいに広がるサウンドを満喫できました。オーケストラも合唱も、とても豊かな質感が感じられ、しかもそんな大人数にもかかわらず歪の一切ないクリアな音が聴こえます。そして、第1部と第2部の最後に登場する金管楽器のバンダが、おそらく、この会場の中の3層になったバルコニーのどこかにいたのでしょう、しっかりリアに定位して聴こえてきましたね。 サンプソンが歌う「栄光の聖女」も、おそらく同じところで歌っていたのでしょう。これも、リアからはっきりした距離感をもって聴こえてきます。まさにサラウンド、というか、イマーシヴの極みですね。 本当に素晴らしい録音、今まで、この曲のSACDでは最高だと思っていた、2008年のマイケル・ティルソン・トーマスのものを軽く凌駕していました。 それにつけても気になるのは、最近は、このようなSACDのマルチトラックによるサラウンド再生が可能な再生機器が、なかなか入手できなくなっている、という現状です。その代表的なメーカーのOPPOが、すでに製造を停止していますからね。そして、SACD自体も、すでにその存在に意味がなくなっているのか、これを恒常的にリリースしているレーベルはこのBISなど、もはや数えるほどしかありません。DUTTONなども、新譜のリリースが止まったままです。SACDが半世紀前の「4チャンネル」のような終焉を迎えないと誰が言い切れるのでしょう。 SACD Artwork © BIS Records AB |

||||||

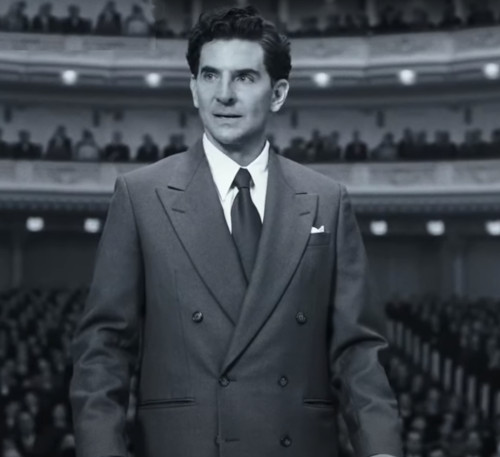

それが、レディー・ガガと共演した2018年の「A Star Is Born(邦題:アリー/ スター誕生)」では、主演と同時に、なんと脚本と監督まで務めるようになっていたのですね。もちろん、俳優としても、とってもシリアスな役を演じていました。その変貌ぶりには、かなりのショックを受けました。 そして、今回の新作、もうしばらくしたら公開される「Maestro(邦題:マエストロ:その音楽と愛と)」でも、やはり主演、脚本、監督の3役を担当しているのですが、そこでの登場人物が、レナード・バーンスタインだったのですよ。なんでも、クーパーの家族はクラシック音楽が大好きで、彼は小さいころからクラシックに親しみ、特にバーンスタインのレコードは擦り切れるほど聴いていたのだそうです。ですから、いつの日か、バーンスタインの生涯を取り上げた映画を作りたいと思っていたのでしょうね。そして、その願いが叶った時には、バーンスタインと、妻のフェリシアとの結婚を中心にしたラブストーリーの構想が出来ていたのです。 公開はNETFLIXで12月20日からですが(劇場では12月8日からシネ・リーブル池袋での単館上映)、そのトレーラーは、テレビの映画番組で頻繁に流れていました。それを最初に見た時には、これはもしかしたら記録映画だったのかも、と思ったほど、バーンスタインを演じたクーパーが本人そっくりでしたね。指揮をしているときの腕の動かし方なども、本人そのものですし。もちろん、ここでは特殊メークが施されたクーパーが演じていたのですが、その精度の高さには驚かされましたね。このメークを担当したのは、日本人のメイクアップ・アーティストのカズ・ヒロさんなのだそうです。 若い頃のバーンスタインは、まだクーパーの顔が残っていますが、      ここでは、ヤニック・ネゼ=セガン指揮のロンドン交響楽団が、この映画のためだけに演奏しています。もちろん、曲はバーンスタインが作った作品で、「波止場」、「オン・ザ・タウン」、「タヒチ島の騒動」、「キャンディード」、「ファクシミリ」、「4つの記念日」、「ウェストサイド・ストーリー」、「ミサ曲」、「不安の時代」、「クワイエット・プレイス」、「チチェスター詩篇」、「カディッシュ」などがどんどん聴こえてきます。ただ、あくまで映画で使われるものですから、それらの曲のごく一部しか聴くことはできないでしょう。「不安の時代」では、バーンスタイン自身の指揮によるニューヨーク・フィルの録音が使われています。 さらに、バーンスタインが得意としていたマーラーの交響曲も、第2番「復活」のフィナーレと、第5番の「アダージェット」が、トレーラーでは印象的に聴こえてきます。これも、「アダージェット」がいかにもバーンスタインみたいな演奏だな、と思ったら、確かに彼とウィーン・フィルとの録音でした。でも「復活」は、ロンドン交響楽団合唱団やソリストも加わった、この映画のための録音でした。いや、もしかしたら、全曲録音してあったりして。もしそうなら、うれしいですけどね。 トレーラーの中で、バーンスタインが他の人と一緒に連弾しているシーンがありました。  CD Artwork © Netflix |

||||||

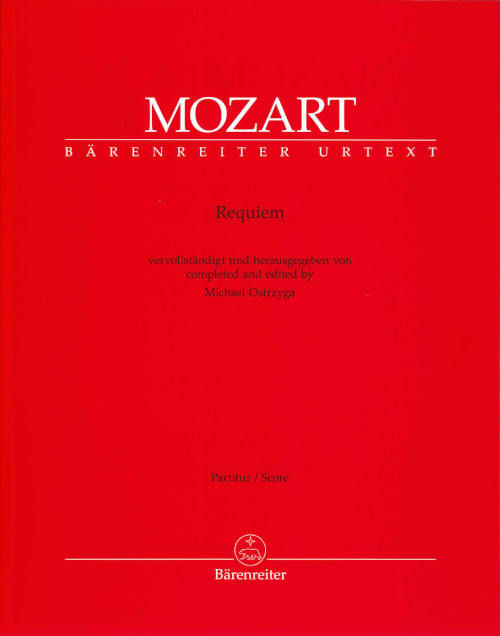

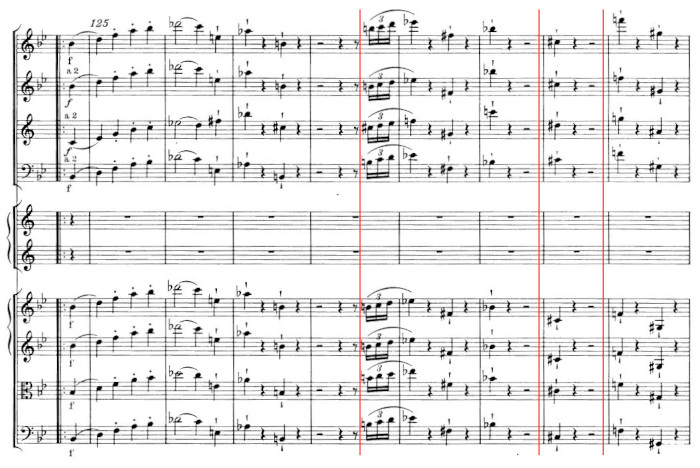

この「ローザンヌ声楽アンサンブル」という合唱団は、かつてはミシェル・コルボの指揮によって、数多くの宗教曲を録音していたので、そのような音楽が好きな人であれば、必ず1度はその録音を耳にしていたはずです。コルボは2021年に亡くなってしまいましたが、この合唱団の実力はいささかも衰えていなかったことが、この演奏を聴くとよく分かるのではないでしょうか。歌い出し、「Ave ave verum corpus natum de Maria Virgine」という8小節のフレーズを、途中で全くブレスを取らずに歌いきっていたことに、まず高い志を感じないわけにはいきません。そして、その暗めの音色も、完璧なピッチと相まって、まさに成熟した大人の音楽を感じることが出来ました。 それに続いて、ソプラノ・ソロの登場です。最後の「アレルヤ」がとても有名ですが、この、4つの部分から成るモテットは、まるでオペラの一つの場面を味わっているかのような変化に富んだものです。それを歌っているのは、売り出し中のスイスの若いソプラノ、マリー・リスです。ちょっとまだ粗削りな感じはありますが、声はよく出ているし、コロラトゥーラもきれいに決まっていますから、将来が楽しみな人です。最後のハイCも見事に決めてましたね。 そして、真打の「レクイエム」の登場です。この録音では、代理店の情報で「オシュトリーガ版」(ここで使われている「オストシガ版」という表記は明らかな間違い)が使われているということでした。 ただ、このCDのライナーノーツでは、「『オシュトリーガ版』を使って演奏している」とはどこにも書かれていないのですよ。あるのは、  さらに、この「Urtext」というのも問題です。これは「原典版」という意味ですが、それは、作曲家が作った楽譜を、できるだけ忠実に再現した楽譜、という意味なのですよ。ですから、そもそもこの未完に終わった「レクイエム」では、その大まかなスケッチこそが「原典版」になるのでしょう。あえて完成した「原典版」があるとすれば、それはその直後におそらくモーツァルトの遺志を継いで空白の部分が埋められた、ジュスマイヤーの楽譜、いわゆる「ジュスマイヤー版」がそれにあたるのではないでしょうか。実際、このオシュトリーガ版を出版したベーレンライター社は、かつて「新モーツァルト全集」という、モーツァルトの楽譜の「原典版」を出版していましたが、この「レクイエム」では、ジュスマイヤー版が「原典版」として出版されていたのですよ。 全くの憶測ですが、このレーベルは、ベーレンライターから出版された原典版なのだから、それは従来の楽譜とはそんなに異なってはいないのではないか、と判断して、あえてライナーノーツや、曲目紹介で「オシュトリーガ版」という表記を避けたのではないでしょうか。実際は、すでに完成されていた第1曲目の「Introitus」を除いて、すべての曲でジュスマイヤー版とは全く異なる楽譜になっているのですけどね。  そんなことは、ごく些細なことに違いありません。ここでのジョン・ネルソンと彼らの演奏は、たっぷりとしたテンポを取って、この合唱団とオーケストラとの黄金期を彷彿させるような素晴らしいものでしたから。 CD Artwork © ICA Classics Ltd |

||||||

タイトルは「ノルウェーからのクリスマス」というものです。この時期、掃いて捨てるほどのクリスマスアルバムが市場に出回りますが、なんたって、北欧はクリスマスの本場ですから、きっと一味違った魅力のある歌を聴かせてくれることでしょう。 そんな期待を抱いて、1曲目を聴き始めると、それは「O Holy Night」という、ベタなクリスマスソングでした。作曲者もアドルフ・アダンというフランス人ですから、別にノルウェーとは関係ないような。ただ、それがノルウェー語で歌われていることによって、確かに一味違うものには仕上がっています。 ただ、肝心のダヴィドセンが、なんとも重苦しい歌い方なので、あまり「クリスマス」という気がしないのがちょっと気になります。大体、クリスマスソングというのは割とシンプルな歌が多いのでしょうが、そのシンプルさがほとんど感じられないのですね。つまり、歌いだしの音を、思い切り準備をしてから歌い始める、という、オペラの場合によくやるようなことを、彼女はこれらのシンプルな歌でも実行しているのですね。その結果、フレーズの頭がちょっと拍から遅れて始まるということになり、なんとももっさりとした感じになっているのですよ。 まあ、2曲目のフンパーディンクの「クリスマスの歌」などは、もともとオペラ作曲家の曲ですからそれほどの違和感はありませんが、その次に「きよしこの夜」という、ベタ中のベタになると、なんともきついな、という気になってしまいます。しかも、ここでは彼女は英語で歌っているのですからね。せめてノルウェー語で歌ってくれていれば、少しは救われたのでしょうが。 ただ、中にはノルウェーの伝承歌を2曲、そのまま歌ってくれている部分もありました。1曲目の「Deilig er Jorden(この世は麗し)」では、ノルウェー・ソリスト合唱団が加わって、素晴らしいハーモニーを聴かせてくれています。2曲目のノルウェーの伝承曲「Mitt hjerte alltid vanker(常に待ち望む心を)」では、ここでバックの演奏をしているオーケストラのヴァイオリニスト、イングヴィッド・ハッベスタッドという人が、ノルウェーの民族フィドルのハルダンゲルを演奏しています。その鄙びた音色は、まさにノルウェー、ですね。  その次、マックス・レーガーの「Maria Wiegenlied(マリアの子守歌)」は初めて聴いた曲ですが、その出だしがとてもナチュラルな歌い方だったので、ちょっとホッとしました。ただ、後半の「Schlafe(おやすみ)」というところで、あまりに盛り上げているのにはがっかりです。 エンディングは「牧人羊を」、「神のみ子は今宵しも」、「オー・ホーリー・ナイト」という超有名曲の3段締めです。「神のみ子」では先ほどのノルウェー・ソリスト合唱団が加わって、やはり卓越した合唱が聴けますが、総じてソリストは元気が良すぎて、引いてしまいます。最後の曲でのクライマックスの高音のピッチがとんでもないことになっているのには、さらに失望、オペラではあれだけ素晴らしかったのに、こんなこともあるのですね。 CD Artwork © Decca Music Group Limted |

||||||

このオペラのタイトルは、日本では「天国と地獄」というのがほぼ定まっていますが、オリジナルは「地獄のオルフェ」です。つまり、ギリシャ神話の中に出てくるオルフェオとエウリディーチェの話をオペラにしたものが、モンテヴェルディやグルックなどによって作られていましたが、これは、そのグルックのオペラを元にしたパロディなのですね。 そこで、設定は「原作」からは大幅に逸脱したものに変わりました。ただ、オリジナルの「妻が蛇に噛まれて死んでしまったために、夫は地獄へ妻を探しに行って見つけるが、帰り道に後ろを振り向いてはいけないという掟を破ったために、妻は死んでしまう」というプロットだけはしっかり守った上で、もうやりたい放題のハチャメチャな台本になっています。もちろん、フランスのグランドオペラですから、登場人物の発音もイタリア語からフランス語に変わります。 主人公のオルフェ(オルフェオ)とウリディス(エウリディーチェ)という夫婦は、こちらではもう完全に関係が冷え切っていて、それぞれが愛人を作っています。ある日、それぞれが愛人のところへ行こうといそいそと出かけた先で、二人はばったり出会ってしまうのです。オルフェは原作に倣って音楽家ですが、竪琴ではなくヴァイオリンを持っています。自分が作ったヴァイオリンの曲はウリディスは大嫌いだと知っていますから、わざとその曲を彼女の耳元で演奏するという嫌がらせをします。ウリディスは、両手で耳をふさいで、決してその曲は聴かないという強い態度に出ます。その彼女にとって「聴くにたえない」曲のメロディが、有名な「序曲」の中では、最後のカンカン踊りが出てくる前の部分で、最初はヴァイオリンのソロで、そしてその後はオーケストラ全体で奏でられるのです。  ザルツブルクで上演されたということで、歌はもちろんフランス語ですが、セリフはドイツ語になっていました。しかし、それが普通のやり方ではありませんでしたよ。登場人物の中にジョン・スティックスという、かつては王だったのに、いまではジュピテルの召使となっている人は、もちろん、自分自身の身の上を歌ったアリアは歌うのですが、それ以外に、すべてのキャストのセリフをドイツ語で語っているのですよ。それも、それぞれに声色を変えてしゃべるだけではなく、悲鳴や歩く音まで出しています。そして、キャストたちはそれにぴったり合わせて口を開け、演技をしているのですね。ですから、これを演じたマックス・ホップは、カーテンコールでは最後から2番目、プリマ・ドンナのキャサリン・レヴェクの前に登場してましたね。 そして、素晴らしいのがダンスです。グランドオペラのダンスと言えば、社交目当てにやってきた上流階級の人たちを満足させるためだけに美しいバレエが踊られる、というのが一般的なイメージでしょうが、ここでのダンスはきっちり内容に即して、さらのそのインパクトを強めるというはっきりした意図が感じられるざんすよ。そんな、とても完成度の高いバリー・カスキーの演出による上演でした。 ごく最近、NHK-BSで日本のカンパニーが日本の劇場で行った公演の録画を放送してましたが、セリフだけではなくすべてのナンバーが日本語でした。しかし、せっかく日本語で歌っているというのに、その歌詞もセリフすらも全然聞き取れません。日本語上演というのは、こんなお粗末なものだったのでしょうか。 BD Artwork © Unitel GmbH & Co.KG |

||||||

彼女のデビューアルバムがリリースされたのは2022年4月でした。まず、それだけで、彼女がまっとうなフルーティストであることが分かります。逆に、こんなユニバーサルのようなメジャー・レーベルからアルバムが出せるなどということは、ほとんどのフルーティストにとっては一生かかってもかなえられないでしょうからね。 そして、それから1年半後に、彼女はセカンドアルバムまで出せてしまったのですよ。デビューはしたものの鳴かず飛ばずというアーティストがひしめいている中で、これは間違いなく「本物」と認められた証です。 前作もそうでしたが、このアルバムでもその収録時間は40分未満と、最近の「アルバム」としてはかなり短めになっています(もっとも、かつてのアルバム、つまりLPレコードでは、このぐらいがふつうだったのですけどね)。ですから、今の時代に合わせるならば、「アルバム」ではなく「EP」と言った方が良かったかもしれませんね。そちらの方がなにかファッショナブルなテイストが漂いますし。 今回のタイトルは「メランコリー」、「憂鬱」という意味のフランス語ですね。というよりも、「メランコリー」というそのままの言い方で、もう少し別のニュアンスを持った言葉として使われているはずです。それは、この中で演奏されているフランシス・プーランクのピアノ曲のタイトルからとられていますが、もちろん、この作曲家の他に登場するクロード・ドビュッシーとガブリエル・フォーレというフランスの作曲家たちにも共通するタームとして用いられていることは明白です。 そして、その「メランコリー」を際立たせるために、彼女はドビュッシーとプーランクの作品では、オリジナルのピアノ曲や歌曲を、あえてフルートとピアノという編成に直して演奏しています。たとえばプーランクにはフルート・ソナタという、その真ん中の楽章がまさに「メランコリック」な情緒にあふれている作品があるにもかかわらず、このような選曲となったのは、「ソナタ」という、ある意味厳格で演奏時間も長いものではなく、もっと聴きやすい小品に絞るというコンセプトもあったからなのでしょう。実際、ここで取り上げられている曲はすべて5分以内に収まるものばかりです。 正直、この2人の作曲家の曲の中で聴いたことがあるのはドビュッシーの「アラベスク」だけでした。しかし、いずれの曲でも、彼女が紡ぎだすフルートのメロディラインは、とても安らぎに満ちていました。この楽器の最も美しい音域を、彼女は穏やかな歌いまわしで淡々と奏でてくれます。それはまさに至福の一時でした。 フォーレの作品になると、そこではフルートのためのオリジナルが集められていました。そうなると、それらはあまりになじみがある分、若干物足りないところも感じられたりはしてきます。特に、低音の響きが、彼女のソフトな音色ではいくらか物足りなく思えてきます。「コンクール用小曲」での2オクターブ半を駆け下りてくる三十二分音符の最後の低音では、もっと輝かしい低音が聴きたくなります。それと、これは完全なオリジナルではありませんが、「パヴァーヌ」の中間部での低音も、やはりもっとアグレッシブであって欲しかった、という思いは募ります。 もしかしたら、このアルバムのコンセプト自体は、かなりの部分でレーベルの意向が反映されていたのかもしれませんね。 CD Artwork © Universal Music Group N.V. |

||||||

首席指揮者は、前回も登場したマキシム・エメリャニチェフ。今回はこちらにつづく、モーツァルトの交響曲集の第2弾です。 例によって、アルバムの構成は、メインがモーツァルトの最後の交響曲から順次前の曲を演奏するというやり方に従って、交響曲第40番がおしまいに演奏され、最初のトラックでは逆に初期の交響曲が演奏されるというお約束どおり交響曲第29番、そして、その間に協奏曲が入る、というラインナップです。今回の協奏曲は、モーツァルトのただ1つのオーボエのための協奏曲(ハ長調)です。この曲がモーツァルトの作品として知られるようになったのは割と最近のことで、それを初めて聴いた人は、同じ作曲家のニ長調のフルート協奏曲にそっくりだったことに驚いたことでしょうね。何のことはない、そのフルート協奏曲こそ、急な注文に間に合わせるために、以前作っていたオーボエ協奏曲を移調して細かいフレーズにも少し手を加えてクライアントに届けたものだったのですね。それが分かって、ギャラも少なかった、と。 そんなオーボエ協奏曲でソロを吹いているのが、イワン・ポディヨーモフという、エメリャニチェフと同じロシア生まれのオーボエ奏者です。ユニークなのは、彼の現在のポストがロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団という、折り紙付きのモダン・オーケストラの首席奏者だ、ということです。そんな人が、楽器をピリオドに持ち替え、ピリオド・アンサンブルと一緒にコンチェルトを演奏するなどというのは、かなりレアなことなのですよ。同じオーボエと言っても、ピリオド楽器、いわゆる「バロック・オーボエ」は、モダン・オーボエとは運指なども違いますから、同じオーボエとは言っても全く別の楽器なのですね。ですから、一朝一夕に持ち替えるわけにはいかず、きちんと専門に学ばなければいけないでしょうね。 そういう点で、ここでのポディヨーモフの演奏は完璧でした。ピッチがかなり正確ですしビブラートもかけていません。そして、バロック・オーボエ特有の鄙びた音色もはっきり伝わってきます。 交響曲ではチェンバロは入っていないし、ブックレットのメンバーにもチェンバロ奏者のクレジットはないのですが、このオーボエ協奏曲だけは、しっかりチェンバロによる通奏低音が聴こえてきます。もしかしたらエメリャニチェフが指揮をしながら弾いていたのかもしれませんね。 メインの交響曲第40番では、クラリネットも入った第2稿という、現在ではスタンダードとなっている楽譜が使われていました。前回のメンデルスゾーンのように、あえて一般的ではない楽譜を使うことはしないというのが、エメリャニチェフのポリシーなのかもしれませんね。この曲だけフルートが入っていますが、演奏していたのは前回の41番とは別の人でした。それでも、ピッチの正確さは同じように素晴らしかったですね。ただ、この曲では割とフルートのソロも出てくるのですが、それがあまりソリスティックではないのが、逆にアンサンブルとしてはいいバランスになっていました。 エメリャニチェフの指揮ぶりは、やはりそれほどの個性をひけらかすようなところはありませんでしたが、この曲の終楽章でちょっとびっくりするようなところがありましたよ。  CD Artwork © Little Tribeca |

||||||

彼の任期は、当初は2025年まででしたが、その契約は今年の3月に「2028年以降」まで延長されています。オーケストラとの相性が良かったのでしょうね。 このオーケストラは、このレーベルではおなじみですが、「室内」というだけあって弦楽器のメンバーはかなり少なめです。彼らのウェブサイトによれば、現在の団員はファースト・ヴァイオリンが6人、セカンド・ヴァイオリンが6人、ヴィオラが3人、チェロが4人、コントラバスが2人となっています。木管は4パート2人ずつですが、金管はトランペットの2人しかいません。それにティンパニが加わったのが、すべてのメンバーのようです。 もちろん、コンサートやレコーディングでは、エキストラを入れて弦楽器を少し増やし、ホルンやトロンボーンなども加えているのでしょうね。ただ、ブックレットにはメンバー表があるので、この2回の録音のメンバーを比べてみると、2年の間に半分以上が別の人に代わっていました。 エメリャニチェフは、このオーケストラ以外にも、「イル・ポモ・ドール」というピリオド楽器の団体の首席指揮者も務めています。ですから、モダン楽器のスコットランド室内管弦楽団と演奏する時でも、ヒストリカルな演奏を導入していて、弦楽器はノン・ビブラートで演奏、金管楽器と打楽器はピリオド楽器を使っています。もっとも、このオーケストラは20年前のマッケラスの時代でもそれに近いようなことは行っていましたから、これは特別なものではないはずです。 余談ですが、先日NHK交響楽団がトン・コープマンの指揮で演奏していた映像では、ヴァイオリンはほとんどノン・ビブラートを実行しているのですが、チェロやコントラバスは終止コン・ビブラートで演奏していましたね。 エメリャニチェフの場合は、奏法の他に、「宗教改革」で楽譜に指定されているコントラファゴットとセルパンをきちんと使っていました。体育着ではありません(それは「トレパン」)。普通のモダン・オーケストラではセルパンはチューバで代用しています。 そんな、かなりすっきりした音色でメンデルスゾーンは「スコットランド」から始まりました。第1楽章の序奏では、実に豊かな表情付けが印象的、アルバム全体への期待が膨らみます。その後、提示部の繰り返しを行った時に、その冒頭がその前とはガラリと変わった表情になっていたのにも驚かされます。弦楽器と管楽器のバランスを変えていたのですね。 それ以降の楽章では、テンポもそれほど速くなく、落ち着いた感じに支配されているようでした、第2楽章などは、まさにスコットランドの情緒が満載です。フィナーレなどは、あまりにもっさりとしたテンポなので、木管楽器などは少し走り気味でしたね。 「宗教改革」では、彼のことですからもしかしたら「第1稿」を使うのではないかと期待したのですが、演奏されていたのは普通の「第2稿」でした。こちらも、とても穏やかな演奏でした。第1楽章の「ドレスデン・アーメン」の超ピアニシモは、感動的でしたね。第2楽章も軽やか、トリオもとてもチャーミングに仕上げていました。まるで演歌のようなテーマの第3楽章は、さすがにもっと歌いこんでもいいのではないか、と思いましたね。後半に出てくるフルートのオブリガートは、あまりに弱い音を要求されたのか、ピッチがかなり低かったのが、惜しいですね。ただ、フィナーレのコラールのテーマは、とてもしっかりした音でした。その後に出てくるセルパンのベースの音色も、楽しめました。 とは言っても、全体的にはこの指揮者の個性がそれほど前面には出ておらず、ちょっと期待外れだったのは否めません。 CD Artwork © Outhere Music |

||||||

彼女のレパートリーはバロックから現代まで、幅広いスパンに及んでいます。中でも、ロッシーニなどのような、当時はカストラートによって歌われていたものなどを得意にしているようですね。 そんな彼女ですが、モーツァルトだけのアルバムというのは、これが初めてのものなのだそうです。タイトルにある「Exsultate, jubilate!(エクスルターテ・ユビラーテ/踊れ、喜べ、幸いなる魂よ)」は、彼女が大好きだった曲で、まだ駆け出しのシンガーだった頃からその抜粋だけは歌っていたのだそうですが、今回の録音で、初めてフル・バージョンを歌うことが出来たと、ブックレットに書いています。 アルバムは、モーツァルトが15歳の時にメタスタージオの台本で作った宗教劇「救われたベトゥーリア」からのアリア、「Quel nocchier che in gran procella(大嵐の中にあって)」から始まります。ドラマティックなコロラトゥーラが要求される曲ですが、デエはその難しいフレーズをこともなげにクリアしています。これを聴いただけで、このアルバムが聴きごたえのあるものだという予感が生まれます。「お通し」として出されたつもりで味わってみたら、それはすでにメイン・ディッシュの域に達していた料理だった、というようなものでしょうか。 その後、かつてはシンガーでもあったジェローム・コレアが指揮をするピリオド・オーケストラ「レ・パラダン」だけの演奏で、モーツァルトが16歳の時の作品「交響曲第17番」が演奏されます。奇をてらわない手堅い演奏に、好感が持てますね。 次に歌われるのは、29歳の時に作ったカンタータ 「悔悟するダヴィデ」から、3曲目の「Lungi le cure ingrate(不毛の悩みは遠ざかり)」です。どこかで聴いたことがあると誰もが感じることでしょうが、それもそのはず、この曲は少し前に作り始めたものの、途中で作曲を中断してしまった「ミサ曲ハ短調」をそのまま使いまわしていたものなのですね。いずれにしても、この軽やかなメロディはとことん心に沁みます。 その後のオーケストラのパートでは、「教会ソナタ」が何曲かチョイスされています。これらは、ザルツブルクの教会での礼拝の間に演奏するために作られた、単一楽章の小さな曲ですが、オーケストラの中にはオルガンのパートがあって、それぞれに使われ方が異なっていますから、いろいろな味わい方が出来ます。 その「教会ソナタ」の間に入って、「戴冠式ミサ」の中の「アニュス・デイ」が歌われます。これが、それまでの曲とはがらりと様相が変わって、とてもしっとりと歌い上げる曲調ですから、デエの全く別の魅力が味わえることになるのですね。 そして、最後に、アルバム・タイトルの「エクスルターテ・ユビラーテ」というモテットが歌われます。全部で4つの部分で出来ている曲ですが、最後の「アレルヤ」だけでも単独に演奏されることもありますね。というか、全曲がまとめて演奏される機会はあまりないかもしれません。でも、1曲目のコロラトゥーラ、2曲目のメロディアス、3曲目になると、なんとレシタティーヴォ、そして最後にまたコロラトゥーラという見事な構成は、今回のデエのような「フル・バージョン」の演奏でのみ、味わうことが出来るのでしょう。 アンコールとして、24歳の時の作品「Vesperae solennes de confessore(聖証者の盛儀晩課)」の中の、しっとりとしたアリア「Laudate Dominum(主をほめたたえよ)」が聴こえてくれば、すっかりデエの歌声に満足してしまった自分がそこにいることが分かることでしょう。彼女の声を聴くと、一瞬頭の中にジェシー・ノーマンの声がよぎります。あちらほどの強烈なインパクトはありませんが、テクニック、テイスト、歌いまわしなどに彼女と同質のものを感じられるのではないでしょうか。 CD Artwork © Little Tribeca |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |