|

|

|

|

![]()

ヒアソビ。

これは、もちろん彼の作品の中では非常に人気のあるもので、これまでにたくさんの人が録音しています。さらに、この曲の場合は、オリジナルではなく、「編曲」したものも数多く存在していて、それぞれに異なる魅力を味わうことができます。 さらに、その「編曲」をもっと推し進めて、一度それを解体したのちに再構築する、というハンス・ツェンダーのバージョンもありましたね。クリストフ・プレガルディエンなどは木管五重奏とアコーディオンをバックにして歌う、などということもやってました。 さらに、このようなソリストと伴奏、というスタイルではなく、全曲ア・カペラに編曲したものもありました。 今回、多くの宗教曲でソリストを務めているバリトンのトビアス・ベルントが選んだ「相方」は、ハイディとウーヴェのシュティーガー夫妻による2台(2挺)のアコーディオンと、ゲヴァントハウス合唱団というかなり大きな編成の合唱団でした。そこでは、作曲家でもあるこの合唱団の指揮者のグレゴール・マイヤーが、この録音のために編曲した楽譜が使われています。録音セッションは2022年1月と2023年1月の2回に分けて行われていたようですが、マイヤーの楽譜自体はピアノ伴奏と合唱がソロに加わるという形で2017年にすでに出版されていたものでした。マイヤーは、今回の録音のために、ピアノではなくアコーディオンを使うというアイディアを提案したのですね。それを2挺使うというのは、アコーディング奏者の提案だったそうですが、マイヤーが目指したのは、この歌曲集の主人公であるさすらい人が、アコーディオンを背負って孤独な旅を続ける、というシチュエーションだったのですね。そういえば、かつてハーディ・ガーディが伴奏を務めていたアルバムもありましたね。 そんな斬新なアイディアが詰まった「冬の旅」ですが、アコーディオンは、オリジナルの伴奏そのものを演奏するという場合もありますが、時にはオリジナルにはないようなフレーズまで加えて、ちょっとしたアクセントを作っています。中には、「春の夢」のように、イントロだけは演奏しますが、その後はずっと休んでいて、「Und als die Hähne krähten(鶏が鳴いた時には)」という部分で突然その「鶏の鳴き声」の音型を出現させる、などということもやっています。 そんな自由なことができるのも、ここでは合唱の存在感がとても際立っているからなのでしょう。その合唱の役割は曲ごとに全く違っています。 有名な「菩提樹」では、どんなことになっているのでしょうか。まずイントロは普通にアコーディオンだけで演奏されます、「Am Brunnen vor dem Tore」からは、アコーディオンはお休みで、合唱がソリストのバックでヴォカリーズによってハーモニーを支えます。そして、時折、アコーディオンがフィルを入れます。次の「Ich mußt' auch heute wandern」からは、アコーディオンの間奏の後、合唱はソリストの後追いでさらに積極的に歌い始めます。そして激しい曲調に変わる「Die kalten Winde bliesen」では、アコーディオンも全面的に加わって盛り上がり、最後の「Nun bin ich manche Stunde」では、最初と同じパターンで穏やかな曲調となります。さらに、アウトロではアコーディオンはオリジナルの三連符の頭の音だけを演奏して終わります。 この合唱は、完璧なハーモニーで曲を支えていました。どのパートも音色が完全に統一されているのは感動ものです。そして、時折ソリストを差し置いてメロディを歌いだすようなこともあるのですが、それも完璧な歌心に満ちています。終曲の「辻音楽士」では、まるでヒーリング・ピースのようにドローンをエンドレスで流しているのが、とても印象的でした。 ソリストのベルントは、師匠のフィッシャー=ディースカウ譲りの甘い声と穏やかな表現で割と淡白な歌い方に徹していますが、こんな風に周りがとても起伏の激しいシーンを演出しているので、とても楽しめました。 CD Artwork © GENUIN classics |

||||||

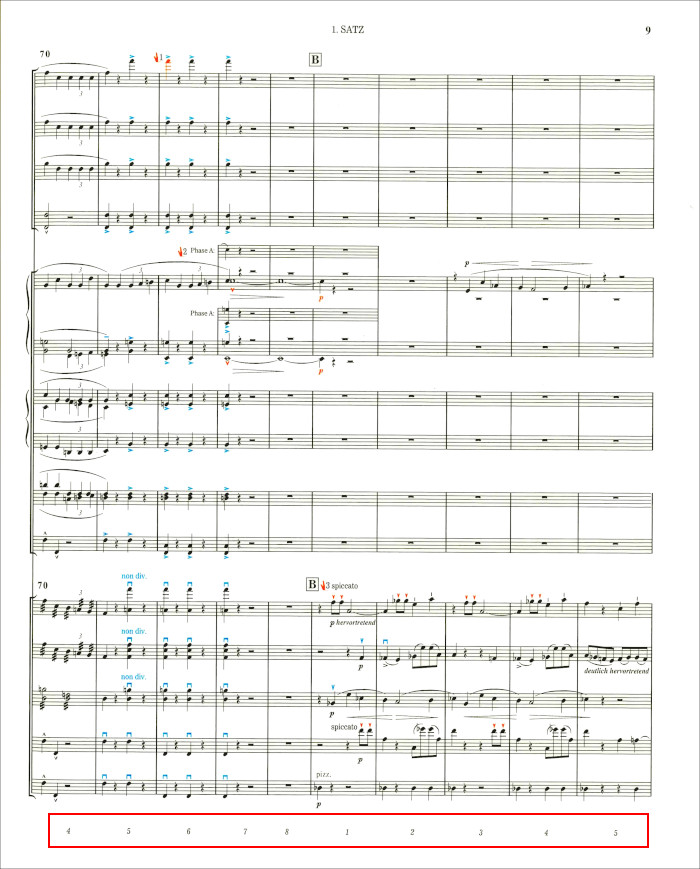

その中心人物は、かつては国際ブルックナー協会で仕事をしていた1965年生まれのドイツの指揮者/音楽学者、ベンヤミン=グンナー・コールスです。したがって、彼によって校訂された新しい楽譜は「コールス版」とも呼ばれています。 その全集は、完成すれば全部で42巻になるそうです。ここでは初稿も改訂稿も全て作られた年代順にナンバリングされていますから、交響曲(カテゴリー:A)に関しては、「交響曲第4番」の場合は、第1稿は第6巻(A04A)、第2稿は第10巻(A04B)、そして第3稿は第14巻(A04C)となっています。 その中で、現在のところ出版が完了しているのは交響曲が4巻と、宗教曲が2巻しかありません。それらはいずれもスコアとパート譜がレンタルという形で提供されていたのですが、最近になってこの「第4番第2稿」だけがスタディ・スコアとして普通に購入できるようになりました。それは確固とした情報です(ステディ・スコア)。 現物は、幅がA4判、高さがB5判という、幅広のサイズです。そして、驚くのがそのページ数。なんと455ページもありますよ。手元にある音友版のスコアが152ページですから、そのボリュームは異様です。こんなに「厚い」のは、第2稿の場合は、後半の2つの楽章が全く異なるものが2種類ずつあるので、それらを全部1冊にまとめたのと、100ページに及ぶ校訂報告と注釈が付いているからです。なにしろ、コールスが国際ブルックナー協会と袂を分かつ原因となったのが、校訂報告のいい加減さでしたからね。 この「コールス版」がこれまでの原典版と決定的に異なっているのが、すべてのソースを反映させる、という編集方針です。楽譜出版にあたって使われるのはもちろん作曲家自身による自筆稿ですが、その中には細かい訂正なども入っていますし、さらに出版にあたって別の人によって清書された楽譜なども存在します。これまでの原典版では、それらの中から最も「正しい」と思われるテキストを選んで掲載する、というやり方が一般的でしたが、「コールス版」では、原典となったものをすべて掲載する、という、非常に学術的な手法がとられています。つまり、演奏者はこれらの中から自分で選択する必要があるのです。ですから、「コールス版」と言った時には、もう、何通りもの演奏が出来てくることになりますね。 これまでの楽譜では全く反映されていなかった「番号」(赤枠内)も印刷されています。ブルックナーの自筆稿には、1から8、あるいはたまに6とか10という数字が、すべての小節に付けられているのですよ。  ただ、先ほどの複数のソースによる違いをあらわすときに、短い部分、例えばこの画像や、スケルツォ楽章のトリオ(フルートとオーボエのパートが入れ替わっている)などでは、そのまま2段に印刷されていますが、第2楽章やフィナーレにあるかなり大きなカットなどは、途中で丸ごと別のスコアを挟み込んであるのですね。一応、ジャンプする箇所ははっきり示されているのですが、フィナーレでは3種類の楽譜でそれをやっているのですから、かなり煩雑です。 最大の疑問は、第1楽章の19小節で、テーマにユニゾンでオーボエが加わるというノヴァーク版に見られる情報が全く反映されていないことです。 Score Artwork © Bruckner Edition Wien |

||||||

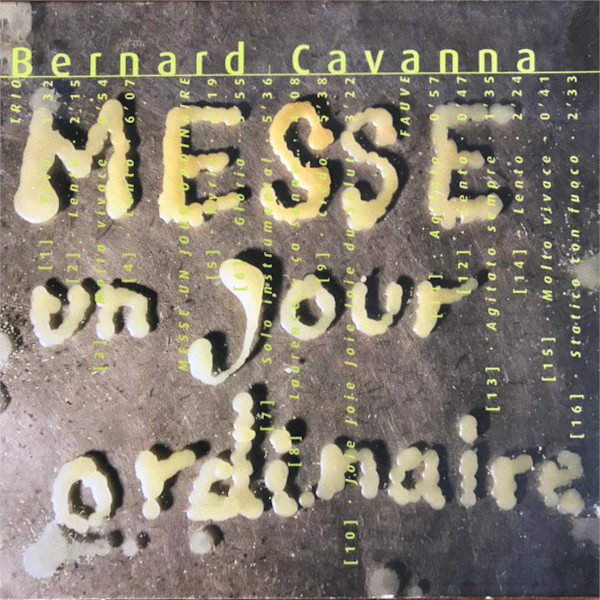

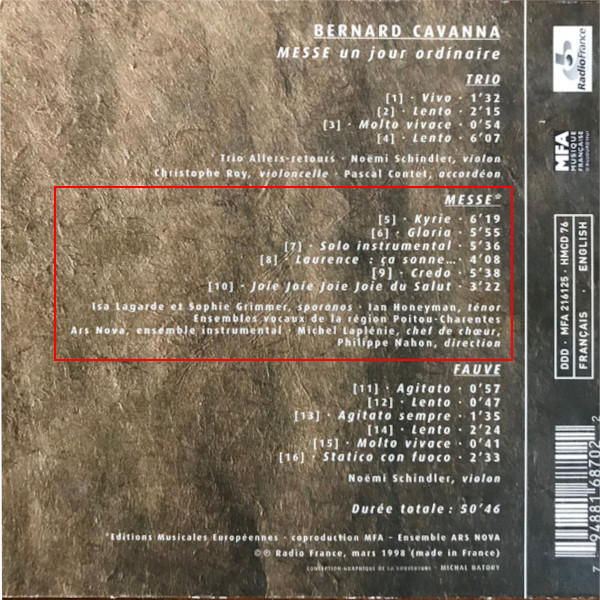

ここでの指揮者はレオ・ワリンスキ。あのフランソワ=グザヴィエ・ロトに師事していたそうで、ジャンルや時代にかかわらずに多方面で活躍している方です。 そして、彼が2010年に創設したのが、「レ・メタボール」という、アンリ・デュティユーのオーケストラ作品の名前を冠した合唱団です。メンバーはデブばかり(それは「メタボリック」)。そして、彼が2014年から音楽監督を務めているアンサンブル「ムルティラテラール」が加わります。 合唱団の編成は、ソプラノとベースが5人ずつ、アルトとテナーが4人ずつの計18人がブックレットにクレジットされています。そのメンバーだけで演奏されたのが、プーランクの「雪の夕暮れ」(1944年)と、「悔悛のための4つのモテット」(1939年)、そして「エクルスターテ・デオ」(1941年)です。いずれもプーランクらしい瀟洒でエスプリたっぷりの曲だと思っていたのですが、ここでの演奏はかなり骨太なテイストに満ちたものでした。メンバー一人一人のスキルがとても高く、ピッチは正確でとても豊かな音楽性を持っていることがよくわかります。そういう人たちが集まって、かなりの音圧でとても表情豊かに迫ってきます。このようなアプローチのプーランクも、なかなかユニークでいいですね。ただ、「修道士」から連想されるようなストイックな感じは全くありませんでした。 もう一曲、1951年生まれの作曲家、ベルナール・キャヴァナが作ったのは、「Messe un jour ordinaire(ミサ、平凡な一日)」というタイトルの作品です。1993年から1994年にかけて作られましたが、1996年に改訂されています。その直後、1997年に録音されたアルバムがあり、おそらく今回が2回目の録音となるのでしょうが、2022年5月の録音に際しては、さらに大幅な改訂が行われていたようです。ブックレットでは、「イントロとしてトッカータを追加し、初演の時はアマチュアの合唱団だったものが、今回はプロの合唱団になったので、合唱のパートをより複雑にした」とあります。   とは言っても、ここではそのような「ミサ」のテキストの他にも、様々なテキストが用いられています。そのメインが、1993年に作られたジャン=ミシェル・カレのドキュメンタリー映画に登場する「ローランス」というドラッグ中毒の若い女性がインタビューに答えているときの「タバコ喫ってもいいですか?」で始まる言葉です。その中には、エイズ治療薬の名前まで登場します。それがそのまま、この曲の中ではソプラノ歌手によって語られたり、時には歌われたりしています。つまり、それが「不良少女」なのですね。 この音楽は、まさにそんな暗い世界を描いた、無秩序な形をとっています。なんたって、楽器の種類がイレギュラー。ヴァイオリンだけは初録音と同じノエミ・シンドラーです。  CD Artwork © NoMadMusic |

||||||

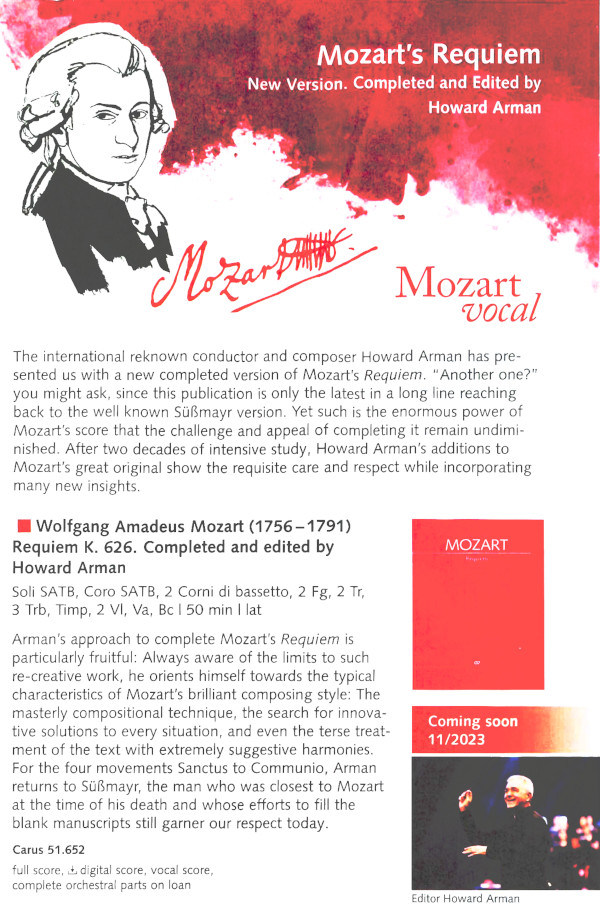

それは、ドイツの音楽出版社Carusのブックレットで、最近発売になった合唱曲の楽譜などが紹介されていました。その中に、こんなページがあったので、ちょっと驚いてしまいました。  そういうことならば、当然この合唱団を使っての録音もあったはずなのに、全く気が付きませんでした。調べてみたら、2020年にこのアルバムがリリースされていましたね。録音されたのも、同じ年です。ジャケットを見ると、このレーベルのモーツァルトの宗教曲に共通した「羽根」のデザインだったので、「レクイエム」だとは思わなかったのかもしれませんね。それよりも、このジャケットを見ても、「アーマン版」という表記は見られませんから、別に聴く必要もないと思ったのかもしれませんね。 でも、それを知ってしまったからには、ぜひ聴いてみなければいけません。もちろん、サブスクにはすでにアップされてましたから、すぐに聴けます。 これは、コンサートのライブ録音のようでしたが、そこでは「レクイエム」の前に、同じ作曲家の「証聖者の荘厳晩課 K.339」が演奏されていました。「晩課(ヴェスペレ)」というのは、「夕べの祈り」とも呼ばれる教会で演奏するための合唱曲ですが、ここでは「荘厳」という言葉が前にあるとおり、4人のソリストと合唱、オーケストラという大編成で、詩編などのテキストによる6つの楽章からできている大規模な作品です。 ただ、アーマンは、それぞれの楽章の前に、合唱とカントールがプレーン・チャントを歌い交わす「アンティフォナ」を挿入、さらに、その最後にはアーマンが作ったオルガンソロも加えられています。 さらに、「レクイエム」の後には、ノイコムが作った「リベラ・メ」も加えられています。 そして、ブックレットでは「レクイエム」の修復者の名前が「アーマン/ジュスマイヤー」という2人の連名になっています。つまり、基本はジュスマイヤー版なのですが、そこにアーマンが手を加えている、ということになるのでしょうか。 なんせ、楽譜はまだ発売されていませんから、きちんと確かめることはできませんが、ざっと聴いた限りでは最初の「Introit」と「Kyrie」はジュスマイヤー版がそのまま使われているようですが、「Sequence」に入るとモーツァルトが書いていなかった部分がかなりジュスマイヤー版とは変わっています。前半だけしか作られていなかった最後の「Lacrimosa」などは、後半の部分は全く別物になっていますし、その後にはたぶん79小節という長い「アーメン・フーガ」が加えられています。 それが、「Offertory」になると、いくらか違うところがあるような気がしますが、基本的にジュスマイヤー版に戻ります。そして、「Sanctus」以降は、おそらく、ジュスマイヤー版がそのまま使われているのではないでしょうか。 ですから、アーマンのメインの仕事は「Sequence」の中の曲だったのでしょう。例えば、「Tuba mirum」では、弦楽器がただ拍を刻んでいただけのものが、もっとメロディアスなフレーズに変わっていたりします。 後半のジュスマイヤーの「創作」である「Sanctus」以降には手を加えなかったのは、「モーツァルトが亡くなった時に最も近くにいた彼が、楽譜に書かれていなかった部分を作った功績は、今でも尊敬に値する」からなのだそうです。 だったら、「Lacrimosa」の後半は尊敬できなかったのでしょうか。でも、代わりにアーマンが作った部分の方がダサいのでは、とは思いませんか? CD Artwork © BRmedia Service GmbH |

||||||

「ライン」と「ワルキューレ」の時には、演奏会場はヘルクレス・ザールでした。シューボックス・タイプの響きの良いホールですが、それほど大きなスペースではありません。それが、今回の「ジークフリート」では、その会場が「Isarphilharmonie im Gasteig HP8」というクレジットがありました。「イザールフィルハーモニー」の後に「Gasteig(ガスタイク)」という文字が見えますが、確かミュンヘンにはこういう名前のコンサートホールがあったような。ただ、そこは音楽ホールとしての音響に問題があるということで、現在は改修中だったはずですね。 この「ガスタイク」というのは、ホールだけではなく、ミュンヘン市の文化センターとして、様々な芸術関係の施設が集まっていた場所でした。それが2021年から改修工事で長期間使えなくなるということで、その間に必要となる代替施設を作ることになったのです。ただ、いずれは元の場所に戻るわけですから、一から作るわけではなく、既存の建物を再利用してあります。ホールにしても、もともとはさる事業者の建物だったものを、1年半かけて改装したものなのですね。ただ、その音響設計は、あのウォルト・ディズニー・コンサートホールやミューズ川崎などの音響設計で有名な豊田泰久さんの手になるものですから、座席数1800人のシューボックスという、とても音の良いホールが出来上がりました。ヘルクレス・ザールの座席数は1300しかありませんでしたから、ワーグナーのような大編成のオーケストラにはもってこいのホールになったのですね。しかも、かなりの低予算で。  ですから、まず、この録音を聴くと、そのオーケストラの響きがとてものびのびと響き渡っていることが実感できます。金管楽器がいくら吠えまくっても、それは広い空間に存分に広がって行くことがとてもよく感じられます。そして、特筆すべきは、弦楽器の音色の素晴らしさです。それは、最弱音からして、とてもセクシーな響きで迫ってきます。それが、最高音のフラジオレットから始まって、同じフレーズを何オクターブも下がってくる、などという場面などは、もうこの世のものとも思えないほどの陶酔感が宿っています。弦楽器の豊饒さがワーグナーのサウンドの中でこれほど重要な役目を担っていたことに、このオーケストラとこのホールは改めて気づかされてくれました。 ソリストたちも粒ぞろいで素晴らしかったですね。タイトルロールのサイモン・オニールは、ヘルデンとは言ってもかなり甘い声なので、若き日のジークフリートにはうってつけです。ピーター・ホーレのミーメも、この役にはもったいないほどのいい声ですが、それを保ちつつ、あえてミーメの下衆なキャラをきっちり表現しているのは、さすがです。ミヒャエル・フォッレのさすらい人も安定感がありますね。 女声でも、エルダのゲルヒルト・ロンベルガーの深みのある声は素敵ですし、森の小鳥のダナエ・コントラも、可憐さがたまりません。ただ、肝心のブリュンヒルデのベテラン、アニヤ・カンペは、出だしの部分で音程が定まらなかったのは、カンペを見ていたせいでしょうか。でも、終盤に向けて、本来の声が出てきていたようです。 それにしても、代替品としてこんな素晴らしいホールをすぐに用意してもらえるミュンヘン市民が、うらやましすぎます。翻って、日本の地方都市では・・・。 CD Artwork © BRmedia Service GmbH |

||||||

ここで使われている、これまでの国際ブルックナー協会が編纂してきた「ハース版」や「ノヴァーク版」とは縁もゆかりもない新しい「原典版」(「ヘルマン版」、とでも呼びましょうか)には、なんでも、ブルックナーの生誕200年を迎える2024年までにはすべての番号付きの交響曲の少なくとも1つのバージョンは出版する、という目標があったようですが、現時点ではラトルとロンドン交響楽団が録音している「4番の第2稿」(2021年)、「6番」(2016年)、「7番」(2015年)の他には「5番」(2018年)しか出版されてはいません。果たして、来年中に残りの5曲をすべて出版するなどということはできるのでしょうか。というか、これらの曲はすべてコールスが校訂を行っているのですが、当初の予定では彼以外の人も校訂作業にあたる、ということだったはずですけどね。 何よりも、この出版にあたって、アーノンクールの後を受けて「パトロン」になっているラトル自身が、すでにロンドン交響楽団の首席指揮者を退任し、バイエルン放送交響楽団の首席指揮者のポストにありますから、もはやこのオーケストラとのツィクルスが完成される可能性はほとんどありません。実際、今シーズン(来年の7月まで)もロンドン交響楽団には桂冠指揮者として登壇することもあるのですが、そこではブルックナーが演奏される予定はありません。さらに、新任地のミュンヘンでも、そこのオーケストラとの今シーズンの彼の演奏曲目を見てみると、その中にはブルックナーの交響曲は1曲も入っていないのですからね。ラトルに見放された「ヘルマン版」の行方は・・・。 今回の「7番」のヘルマン版は、2015年5月2日にラトルとベルリン・フィルによって「世界初演」が行われました。会場はミラノのスカラ座で、翌日にはウィーンのムジークフェライン・ザールでも再演が行われています。 ロンドン交響楽団とは、2022年8月にイギリスのスネイプで初めて共演します。そして、彼らの本拠地のバービカン・ホールでは9月18日に演奏、これが、このアルバムの音源の一部となりました。その後、このチームは韓国と日本へ向けてのアジア・ツアーを行い、日本では10月に札幌と東京でこの「7番」が演奏されていましたね。 そして、ロンドンに戻ってからの12月1日にも、バービカン・ホールでの演奏があり、それもこのアルバムの音源となっています。つまり、2か月半の間隔で行われた2回のコンサートの録音を編集したものが、このSACDということになるのですね。もちろん、どの部分がどの日の演奏だったのか、などといったことは分かるわけがありませんが、ブックレットにはそれぞれの日の演奏メンバーが載っています。それが、かなり入れ替わりが激しいのが気になります。 こちらにあるように、この曲は大幅な改訂などは行われてはいませんが、ブルックナー自身が部分的に楽器を増やしたりしていた箇所がありました。ですから、その有無がそのまま「ハース版」と「ノヴァーク版」との違いとなっていたのですが、今回の「ヘルマン版」は、おそらく印刷の時に色を変えて、両方をそのまま載せているはずです。つまり、それを演奏に取り入れるかどうかは指揮者に委ねられているのですよ。ここでは、ラトルは第2楽章では盛大にシンバルとトライアングルとティンパニを聴かせていましたね。 とは言っても、ここでの彼のスタイルは、それぞれのパートを存分に歌わせて、懐の大きな音楽を作り上げるようにすることに主眼が置かれているように感じられました。ただ、そうなると、第2楽章の4小節目から弦楽器だけで奏でられる重厚なコラールが、ちょっと軟弱なんじゃない? という気がしましたね。 SACD Artwork © London Symphony Orchestra |

||||||

そんな彼が、2009年にミュンヘン・モテット合唱団の芸術監督を務めていたハイコ・ジーメンスから、「来年は、合唱団の創設50周年になるので、なにか、それをお祝いする曲を作ってはもらえないか。ちなみに、オルフの『カルミナ・ブラーナ』と対になるものを作るということについて、関心はないか」という依頼を受けました。シュナイダー自身も、以前からそのようなアイディアについては大いに興味を持っていて、そのためのテキストも用意していたりしていたので、もう二つ返事でこの依頼を受け、約束通り2010年には曲を完成させ、その年の12月5日に、ミュンヘンのヘルクレス・ザールで世界初演が行われました。その時のライブ録音が、このアルバムです。もちろん、その時の演奏はジーメンス指揮のミュンヘン・モテット合唱団でした。 曲のタイトルはラテン語で「Orbe Rotundo」、代理店のインフォなどでは「円い球体」などという、不思議な訳語になっていますが、「Orbe」には「世界」という意味もあるので、「円い世界」ぐらいの方が良かったのではないでしょうか。 そして、曲の編成はソリストがソプラノ、テノール、バリトンの3人と合唱団とオーケストラという、まさにオルフの「カルミナ・ブラーナ」と同じものですね。オーケストラの編成も細かく見てみると、木管楽器が3管編成のフルオーケストラで、そこに大量の打楽器と、2台のピアノ、そしてチェレスタが加わっているのも同じです。ただ、合唱が、「カルミナ」では「児童合唱」が加わっているのですが、こちらは大人の「混声合唱」だけです。 さらに、テキストも、オルフは1803年にミュンヘンの近くのベネディクトボイエルン修道院で発見された11世紀から13世紀にかけて作られた大量の詩集が1847年に「カルミナ・ブラーナ」というタイトルで出版されたものから使っていたのですが、シュナイダーも、ほとんどのテキストを同じ詩集から採用しています。それらは、ラテン語と、中世のドイツ語で書かれていましたね。 ですから、最初の曲で使った「In orbe rotundo(円い世界には)」で始まるやはり「カルミナ・ブラーナ」の中の詩から、作品全体のタイトルも取られているのですね。 そんな、まさに「オルフの『カルミナ・ブラーナ』の対」のような体裁の作品は、その音楽的な内容でもオルフの作品と多くの類似点を持つものでした。基本的に平易な和声ですが、リズムは変拍子を多用していて、それがオスティナートとして機能しています。オーケストレーションもとても派手で、聴き映えのするサウンドを提供しています。1曲目をそのまま最後の曲で再現しているという共通点もあります。 そして、そのテイストも、かなり似通っています。全部で16曲からできている作品ですが、具体的には、4曲目、7曲目、11曲目、12曲目、13曲目などは、そのままオルフの作品と入れ替えても何の違和感もないのでは、と思われるほど、よく似ています。 さらに、12曲目の「Trinklied(酒の歌)」では、テーマのこのメロディそのものが同じでした。   その合唱が、自分たちのために作られたものを歌うという意識の全くない、お粗末な演奏に終始していたのが、とても残念でした。ソプラノもテナーも、高い音が常にぶら下がっていて、著しく無気力に感じられます。 初演から10年以上も経ってからやっとリリースされたのは、そのあたりにも原因があったのではないか、と勘繰りたくもなります。 CD Artwork © WERGO |

||||||

その期待は、裏切られることはありませんでした。今回はチャイコフスキーの「5番」を取り上げていたのですが、それはもう、至る所、サプライズ続きの演奏でしたからね。 そもそも、曲の始まりの時点から、異様でした。普通、CDの再生を始めれば、少し空白があってから音が聴こえてくるものですが、これはそれがとても長いので、もしかしたら再生装置のどこかにトラブルがあるのでは、と、1回トレーを出してから再スタートしてみたぐらいですからね。 そうしたら、7秒後にやっと音が聴こえてきました。これは実際はかなり長い時間、テレビなんかだとほとんど「放送事故」の世界ですよね。さらに、その、2本のクラリネットで奏でられるテーマの、なんというピアニシモ! ほとんど「気配」でしかないような静かな音です。楽譜の指定は「ピアノ」なんですけどね。もう、これだけでホーネックの術中にはまってしまいましたよ。 さらに、ホーネックのユニークな表現は続きます。それだけの弱音で始まったものですから、そこからの「ピウ・フォルテ(さらに大きく)」の行きつく先は、相対的にものすごいボリュームになっています。さらに、楽器のバランスも衝撃的、クラリネットのテーマが繰り返されるときには、それが殆ど聴こえなくなる程に、弦楽器が頑張ってたりします。もう、頭からこんなに濃厚なことをやられれば、それだけで参ってしまいます。 2楽章なども、冒頭のホルン・ソロはまさにホルンを聴かせるためだけにあるようなものなのに、ここでは何ともおとなしくそっけない吹き方をさせられています。でも、そんな風に、あえてホルンの個性が消されてしまうと、かえってオーケストラ全体に哀愁感が漂ってくるのですから、面白いものです。 そんな、まるでストコフスキーのような大胆なインプレッションを存分に発揮させての演奏ですから、次はどんな「技」を仕掛けてくるのだろう、という期待感は、最初から最後まで途切れることはありませんでした。 ただ、そんなノリノリの演奏の中で、金管楽器などは、もうはちきれんばかりの音圧で迫ってくるのですが、それに比べると弦楽器がなんともしょぼいのですね。音圧が低いだけでなく、音色にも艶っぽさがあまり感じられません。ちょっと、これはがっかりでした。まあ、エンジニアの責任ですけど。 そして、このライブ録音の時のカップリングとしては、チェコの作曲家ですが、ユダヤ人だったために強制収容所で殺されてしまったエルヴィン・シュルホフが弦楽四重奏のために作った「5つの小品」を、フル・オーケストラのために編曲されたものが演奏されていました。この編曲はホーネック自身と、このオーケストラのオーケストレーター、トマーシュ・イルが手掛けています。おそらく、ホーネックの指示によって、イルが実際にスコアを書いたのでしょう。 その編曲のプランが、また、いかにもホーネックらしいどハデなものでした。まず、オリジナルは弦楽器だけですが、そこに管楽器と打楽器を加えます。さらに、オリジナルにはなかったようなカウンター・メロディ―を加えたりもして、とことん色彩的な響きに仕上げようとしています。そして、それぞれの曲はダンスとして作られているので、そのために打楽器によるリズムの強調も欠かせません。 ですから、オリジナルはそれほど親しみやすい曲調ではないのですが、そのような、ある意味「読み替え」が施された結果、これらはとてもキャッチーでチャーミングな曲に変わりました。キシリトールも入ってます(それは「チューインガム」)。特に、リズミックなところでは、オーケストラもノリノリで、ワルツの部分などは、ウィーン風のリズムで演奏したりしていましたよ。このコンサートは、きっと盛り上がったでしょうね。 SACD Artwork © Reference Recordings |

||||||

このスタンリーさんは、2歳の時に自宅で起こった事故によって視力を失った、というハンディキャップを負っています。それでも、音楽に対する熱い情熱を持っていて、7歳の時からオルガン演奏と作曲の勉強を始めています。そして、9歳になると、実際に教会でオルガンを演奏するようになりました。なんでも、彼は目が見えない代わりに、一度聴いた音楽は大編成のものでもすべてのパートを覚えてしまうという才能があったのだそうですね。 ですから、17歳の時に、史上最年少でオクスフォード大学の音楽科を卒業してしまいます。そして、22歳の時に、インナー・テンプル教会のオルガニストに就任し、亡くなるまでそのポストにありました。そこでは筋トレもやってたんですね(それは「インナー・マッスル」)。 作曲家としては、それまでのバロック様式から、もっとギャラントな様式に変わるという時代を反映した作品を作っています。確かに、時折聴こえてくる大胆な和声は、ほとんどカール・フィリップ・エマニュエル・バッハの作品のような印象があります。 同じくロンドンにいたヘンデルとも親交があり、多くのオペラやカンタータ、オラトリオを作ります。ヘンデルの没後はその後釜として、コヴェントガーデンでのコンサートを開催しています。 ここで演奏されているのは、1740年(28歳)に出版された「フルート、ヴァイオリン、またはチェンバロと通奏低音のための8つのソロ 作品1」と、1745年(33歳)に出版された「フルート、ヴァイオリン、またはチェンバロと通奏低音のための6つのソロ 作品4」の全曲、14曲です。「ソロ」と言ってますが、実際は「ソナタ」ですね。 バロック時代の「ソナタ」と言えば、緩・急・緩・急という4楽章形式の「教会ソナタ」が主流でしたから、ここでのスタンリーの作品もその形をとったものがあります。しかし、作品1では、4楽章が5曲で3楽章が3曲だったのに対して、作品4では4楽章は1曲だけ、残りの5曲は全て3楽章になっています。そのあたりにも、作曲様式の変わり目のようなものが感じられます。アダージョ楽章が2回出てくるのはそろそろダサい、とか。 曲の編成はタイトル通りの3種類のソロ楽器と通奏低音ですが、もちろん、それは多くの需要に対応して楽譜の売り上げを図るという狙いがあったためです。ここではフルートと低音楽器のチェロ(一部ヴィオラ・ダ・ガンバ)の他に、即興的にハーモニーのフレーズを演奏するチェンバロも加わって、3人で演奏されています。 フルート担当のダオルサ・デルヴィーシは、イタリアの対岸のアルバニアに生まれ、そこで音楽教育を受けた後、ミラノのジュゼッペ・ヴェルディ音楽院で学んでいます。もちろん、使っている楽器はワンキーのトラヴェルソ、ロッテンブルクのコピーです。ところが、演奏が始まるとそんな楽器の特徴であるピッチの揺れが全く感じられない、とても滑らかな音楽が聴こえてきました。そのピッチ・コントロールがあまりに素晴らしいので、この楽器の特性で絶対に正確なピッチでは吹けないトリルの音だけが異様に「音痴」に聴こえてしまうほどです。ゆっくりとした楽章では装飾を加えておおらかに歌っていますし、早い楽章でのテクニックも完璧です。 ですから、全く初めて聴いたこれらのスタンリーの作品も、その美しさや可愛らしさがストレートに伝わってきて、CD2枚分をもう一気に聴いてしまいました。その中には、例えば作品1の6番のメヌエット楽章が変奏曲になっているものが、一部の変奏ではフルートではなくチェンバロのソロで演奏されていたりして、とても楽しめました。これは、即興的に演奏したのか、あるいはタイトルにあるように特にチェンバロのために作ってあったのか、それは楽譜を見ないと分かりません。そのチェンバロのテクニックにも圧倒されました。 CD Artwork © Brilliant Classics |

||||||

そのチームの最初の作品が、1943年の「オクラホマ!」です。ちゃんと初演されました(「お蔵入り」にはなりませんでした)。つまり、今年は初演からちょうど80年目だということで、こんなアルバムがリリースされました。 ここでの目玉は、「コンプリート・オリジナル・スコアによる世界初録音」というものでした。ただ、その「初演」は、もう少し前の2017年に行われています。それは、その年のイギリスの音楽祭「BBC プロムス」で、ジョン・ウィルソンの指揮によって行われました。その全貌はこちらで見ることができるので、ぜひご覧になってください。 通常、ミュージカルの世界では分業制が進んでいますから、作曲家はピアノ譜を作るだけで、そのオーケストレーションは専門のオーケストレーターに任されます。ですから、「オクラホマ!」の場合も、その「オリジナル・スコア」というのは、この作品の場合だと、ロバート・ラッセル・ベネットという人がオーケストレーションを行ったスコアです。ただ、、演奏されるホールの事情によって、そのオーケストラのメンバーをかなり少なくすることもよく行われていました。そのために、この曲のオリジナル・キャストによる録音などもあったのでしょうが、それらはそのような「縮小された」オーケストラによって演奏されていたのでしょうね。 それを、ブルース・ポマハックという人が初演時のスコアを修復し、それがその2017年のプロムスの時に使われ、さらに、その録音が2022年に行われ、初演から80年経って初めてリリースされたのですね。 オーケストラの編成はブックレットのウィルソンのインタビューによると弦楽器が6.4.2.2.2と、その他に、ハープやマリンバまで入っています。さらに、ドラムセットとギターとバンジョーが加わっています。管楽器も、オーボエ族はなんとコール・アングレ、オーボエ・ダモーレ、そしてバス・オーボエまで使うのだそうです。確かに、プロムスではチラッとバス・オーボエが見えましたね。 とは言っても、そのサウンド自体はいかにも昔懐かしいブロードウェイ・ミュージカルそのものでした。バンジョーがかなり聴こえてきて、鄙びた農村を演出しています。 お話は、そんな農村でのカウボーイのカーリーと、農家の娘ローリーという、お互いに好きなのに、それを表に出せないカップルが主人公、そこに、ネクラな農民のジャッド・フライがモーリーに横恋慕、という三角関係の設定で始まります。さらに、もう一組の、こちらは明るいカップルも登場、そして常に中心にいるエラーおばさんも交えて、進んでいきます。 その場を彩る美しいナンバーの数々は本当に魅力的、最後にだれでも知っている「オクラホマ!」が出てくるころには、すっかりロジャースたちの世界に入り込んでいるはずです。キャストの中でのイチオシは、カーリー役のナサニエル・ハックマンという人。この人だけが、プロムスの時も同じ役で出演していましたね。何より、その伸びのある明るい声がたまらなく素敵です。他にも「レ・ミゼラブル」のジャン・バルジャンなども演じているそうですから、ヒュー・ジャックマンともろにかぶってますね。 ただ、このアルバムはSACD2枚組で演奏時間は1時間40分ほどですが、プロムス版では3時間近くかかっています。それは、ここではセリフがすべてカットされているからです。「コンプリート」というからには、セリフもきちんと入れてほしかったですね。でないと、この中で人が一人喧嘩で死んでしまうことも分かりません。それと、この中にはダンスナンバーもたくさん盛り込まれていますが、それだけ聴いてもあまり面白くはありません。わざわざタップ・ダンサーを使ってタップの音だけ入れたりしてますが、ちょっと寂しいですね。 SACD Artwork © Chandos Records Ltd |

||||||

さきおとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |