|

|

|

|

![]()

アララの女。

そう、彼はパイロットになるのが子供のころからの夢だったそうで、天才指揮者としてデビューし、その後、押しも押されもせぬ大指揮者となってからも、その夢をあきらめることはありませんでした。そして、40歳を迎えるころに、定年が65歳である航空機のパイロットを目指すには最後のチャンスと一念発起し、指揮者の仕事の合間を縫って、エール・フランスのパイロット養成学校に通い始めたのです。 それから4年後の2018年に、彼はめでたくそこを卒業し、エアバスA320の操縦免許も取得して、エール・フランスに副操縦士として採用されました。夢がかなったのですね。エールを送りましょう。  ですから、その時にはもう指揮者としてのキャリアを終わらせたのだ、と思っていたのですが、そんなことはなく、彼は指揮者とパイロットという2つの職業を同時にこなすという、まさに「二足のわらじ」を履くことになったのです。つまり、年間の半分はパイロット、残りの半分は指揮者というスケジュールを自らに課すことにしたのです。すごいですね。 今では、中国では、若い音楽家を育てるプロジェクトの音楽監督に、ヨーヨー・マの後任として任命されたりとか、さらに、パッパーノの後任として、サンタ・チェチリア・アカデミー管弦楽団のシェフにも就任するなど、フルタイムの指揮者でも限られたものにしか許されないポストを得ているのですから、うらやましい限りです。このCDのライナーノーツにも、ハーディングの紹介の最後に「ダニエルは、指揮者として働いていないときには、ヨーロッパの大きな航空会社のパイロットとして実際に勤務している」と書かれていますね。 さらに、彼の場合は、パイロットという職業に就いてからは、多くの乗客の命を預かるためのチームプレイの大切さを学び、それが指揮者をやっている時の心構えにも影響して、オーケストラのメンバーに対しては今までとはちょっと異なったアプローチが見られるようになったのだ、とも言っています。 もしかしたら、今回の「惑星」の演奏でも、そんな、別の職種を体験したことによる変化のようなものが現われているのかもしれません。まずは、ヘルクレス・ザールという、とても深い響きのホールでの録音ということで、聴きなれたあのスペクタクルな「惑星」のサウンドではない、もっと重心の低い落ち着いた音で「火星」が始まった時は、ちょっと襟を正したくなってしまいました。 演奏自体も、かなり落ち着きのある、言わば「安全飛行」とでもいえるような、とても堅実なものを感じることができます。この、まるで「ダース・ベーダーのマーチ」のような音楽は、終始5拍子で演奏されるのですが、途中で音価が2倍になって、まるで「ヘミオレ」のように、2小節分で大きな5拍子になる、という場面があるのですが、そのあたりがとても整然と聴こえてきました。 あるいは、平原なんとかという歌手によって、なんとも俗っぽい音楽に変えられてしまった「木星」のメインテーマは、本来の、例えばダイアナ王妃の葬儀の会場の大聖堂で厳かに歌われることこそがふさわしい重厚な姿で聴くものとして届いてきたのではないでしょうか。 最後の「海王星」のエンディングの女声合唱は、ブックレットにステージ袖で歌っている写真がありました。結構人数が多かったようですね。それが、とんでもないピッチで始まったのにはびっくりしましたが、フェイド・アウトが始まると俄然存在感を増し(変な言い方ですが)、まさに永遠の彼方への旅、みたいな味が出せていたのでは。 CD Artwork © BRmedia Service GmbH |

||||||

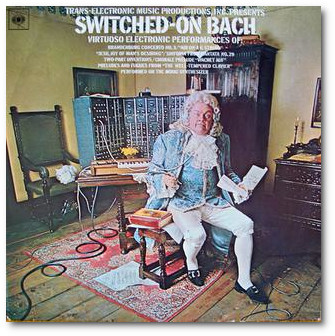

録音は、2021年の10月に行われています。もともとは、無観客配信のための作られた彼らの本拠地のシュターツオーパーのステージで演奏している模様の映像でした(テイクは違うようです)が、このCDでは、それに加えてスタジオで録音されたものも含まれています。 正規メンバーは一応5人となっていますが、現時点でのオーケストラのメンバーとはちょっと違っているところもあるので、ある程度流動的なのでしょう。この録音でも、そのメンバー以外に、もう一人、オーケストラの正規メンバーが加わっていますし。 編成は、メロディ楽器としてマリンバ、ビブラフォン、グロッケンシュピールが使われていて、そこにドラムセットとラテン・パーカッションが加わっています。ただ、クレジットにはそのほかに「ベース」というパートが入っていて、確かに音を聴くとエレキベースの音が聴こえてきます。ですから、打楽器奏者でもベースが弾けるのかな、それにしてはうますぎるな、などと思いながら映像を見てみたら、何のことはない、こんな楽器が使われていました。  最初に演奏されるのは、バッハの「平均率」第1集の2曲目、ハ短調のプレリュードです。とは言っても、この曲はここで何度も引き合いに出している、世界初のクラシックのシンセサイザーアルバム「Switched on Bach」のB面の1曲目として有名な曲です。それを、軽やかなラテン・リズムにのって、マリンバとビブラフォンがあのミニマルなメロディを奏でます。後半ではアドリブ・ソロを回しあったりして盛り上がります。時には「ハァーッ」というような合いの手も入り、まさにラテン・リズムのグルーヴ全開です。 ただ、クラシックからの編曲はこれ1曲だけ、あとは、チック・コリアとかディジー・ガレスピーといったジャズマンの作品から、アストル・ピアソラのタンゴ、さらには中南米のリズムが飛び交います。 チック・コリアの「スペイン」では、オリジナル通りに「アランフェス協奏曲」の第2楽章の引用から始まって、あの、とても難しいシンコペーションの入ったトゥッティを見事に決めてます。 それに対して、ガレスピーの「チュニジアの夜」などは、頭から7拍子のリフが入ってくるという、アヴァン・ギャルドな編曲で驚かせてくれます。そんな難しいリズムでも、きっちりとノッているのはさすがですね。 最後の2曲には、打楽器以外のゲストが加わります。「Por una Cabeza」というタンゴの曲では、まずはこのオーケストラのセカンド・ヴァイオリンのユリア・フィスターがソロを取っています。それに続いて、このオペラハウスのステージにも立ったことのあるチリ生まれのテノール、アルヴァロ・ザンブラーノが、オペラのような張った声ではなく、とても爽やかにそのメロディを歌っています。 そして、最後の「Gracias a la Vida」という、とてもキュートな3拍子の曲では、ソプラノのジュリアナ・ザラがフィーチャーされています。この人はベルクの「ルル」のタイトル・ロールも歌っている「現代オペラ」のエキスパートですが、ここでは全くの地声で、まるでポップス歌手のように歌っていたと思ったら、後半にはガラッと変わったベル・カントで歌いだし、最後はハイEで決めるというものすごいことをやってくれました。 録音もとても素敵です。ヴォーカルだけ、専門のエンジニアが担当しているのはさすがオペラハウス。 CD Artwork © Bayerisches Staatsorchester Konzert GmbH |

||||||

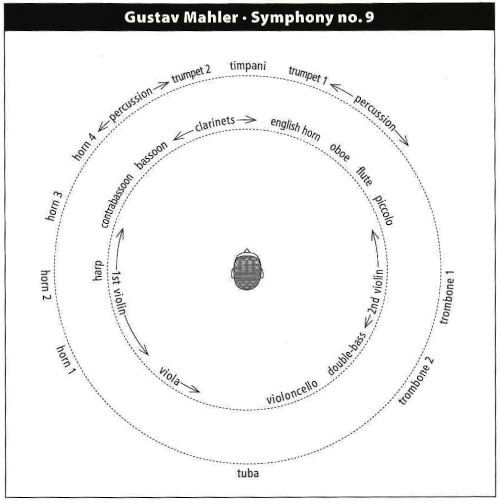

おそらく、クラシックのレーベルでそのような録音を行っているのは、ここの他には「2L」と「Sono Luminus」ぐらいしかないのではないでしょうか。 他のレーベルの「サラウンド」とはどう違うのか、というと、こちらの「サラウンド」は、かつての1970年代の「4チャンネル」の時代のような、しっかり「音が周りを取り囲む」ことを目指したものなのです。つまり、普通の2チャンネルのステレオではなく、マルチチャンネルによって録音したものをやはりマルチチャンネルで再生することによって、ステレオのような平面的な音場ではなく、「周りを取り囲む」という、真の意味での立体的な音像を体験できる、というものです。 ただ、最近のマルチチャンネルでは、クラシックの場合は、あくまでコンサートホールでの音場の再現というところにとどまっていて、演奏はあくまで正面のステージから聴こえてくる上で、観客席の雰囲気も漂わせる、という音場設定がメインになってしまっています。 そこで、そうではなく、きちんとリスナーが音の中に埋没できるようなサウンド、ということで、最近では「サラウンド」に代わって「イマーシヴ」という言葉が使われるようになってきました。アメリカの「グラミー賞」でも、録音部門でかつては「サラウンド・サウンド」というカテゴリーがありましたが、それは2020年からは「イマーシヴ・オーディオ」という呼び方に変わっています。表も裏も着れますし(それは「リバーシブル」)。 具体的には、「イマーシヴ」では、クラシックの場合はメインマイクの周りを演奏者が取り囲む、という形で録音が行われます。さらに、「サラウンド」にはなかった、縦方向の情報も取り入れています。ですから、必然的にライブ録音は無理ですから、お金のかかるセッション録音になります。 ということで、今回のマーラーの「交響曲第9番」という大編成の作品でも、オーケストラのメンバーはこのようにメインマイクを中心に同心円状に並んでいます。  なにはともあれ、早速聴いてみましょう。冒頭のモヤモヤしたイントロに続いて、ヴァイオリンがテーマを歌いだしますが、それが何とリアの右から聴こえてきました。ということは、それはセカンド・ヴァイオリン? 普通は、こういうおいしいところはまずファースト・ヴァイオリンと相場が決まっていますが、確かにスコアを見ると、これはセカンドでした。ですから、ファーストはしばらく何もしないで座っているだけなんですよ。さらに、その後も頻繁にこのセカンドがファーストよりも目立つことをしていることが、この録音からはっきりわかってきます。これがマーラーなんですね。せっかく2つのパートがあるのだから、どっちにもしっかり働かせよう、という魂胆なのでしょう。もちろん、マーラーの時代では、このようにファーストとセカンドが向かい合っている配置が一般的でしたから、彼はそこまで計算していたのでしょうね。 録音会場のおかげでしょうか、このレーベルの音はいつもはかなりデッドなのですが、今回はとても潤いに満ちた音になっていて、楽しめました。終楽章のギリギリのピアニシモなどは、もう涙が出るほどの緊張感を与えてくれていましたね。 なお、このアルバムはサブスクでも聴くことができますが、それは当然普通の2チャンネルステレオです。ジャケットも違いますし。  SACD Artwork © TACET |

||||||

マルティンはこれまでに数々のコンクールで優勝し、多くのオーケストラとの共演や、リサイタルなどを行ってきました。2017年からは、アンネ=ゾフィー・ムター財団の奨学生にも選ばれ、さらなる修練を重ねています。 ここで演奏されているのは、2013年に亡くなったイギリスの作曲家、ジョン・タヴナーの作品が2曲です。1曲目は「Protecting Veil(奇跡のヴェール)」という、弦楽合奏と独奏チェロとの、かなり長い曲、そして2曲目はア・カペラの混声合唱にチェロのソロが加わった「Svyati(聖なるもの)」という、小曲です。 まずは、事実上のチェロ協奏曲である「奇跡のヴェール」です。オリジナルのタイトルは直訳すると「守ったヴェール」ですが、これはコンスタンチノープルを聖母マリアがヴェールで覆って、サラセン軍の攻撃から守ったというギリシャ正教での故事に基づいています。切れ目なく続く8つの部分から成るこの曲は、まるでイコンを順番に眺めていくような構成が取られており、最初と最後がこの「奇跡のヴェール」、そして、その間に聖母マリアの生涯を描いた6つのイコンが置かれています。そう、まるであのムソルグスキーの「展覧会の絵」のような体裁を持っているのですが、そこでの「プロムナード」に相当するのが、「鐘のテーマ」です。それまでの瞑想的な曲調が、この、殆どクラスターといってもいい弦楽器の高い音の密集した和音の激しい刻みで断ち切られ、聴き手はそこで新たな風景を求める、という仕掛けです。 ここで、マルティンと共演しているのは、シュトゥットガルト室内管弦楽団という、とても懐かしい名前の団体です。1945年にカール・ミュンヒンガーによって創設され、それまではあまりなじみのなかった「バロック音楽」をとても身近なものとして紹介してくれたオーケストラですね。「アルフィー」とか(それは「バカラック」)。 もちろん、今ではメンバーも完全に入れ替わっていることでしょう。そして、そのメンバーも弦楽器だけの18人しかいなくなっていましたから、この録音では「ゲスト」として、もう15人のメンバーが加わっています。 1987年に作られた「奇跡のヴェール」は、この弦楽器群のとてもピュアなサウンドに乗って、マルティンくんのチェロが、いつ始まったのか分からないほどの小さな音で始まり、それは永遠に続くのではないかと思われるほどのとてつもないロングトーンとして、このチェリストのピュアな資質を明らかに示してくれます。そのバックの弦楽合奏も、とてもセンシティブ。 5曲目の「十字架の前の聖母の嘆き」での、チェロがたった一人で果てることのない嘆きを歌い上げる部分は、まさに絶品です。それを受けた最後の弦楽合奏では、あふれるばかりの聖母の涙が表現されているのでしょうか。シンプルさが心にしみます。 1995年に作られた「聖なるもの」は、ベースのペダルトーンに乗って、まずはチェロが朗々としたエスプレッシーヴォを披露してくれます。そんな、合唱とチェロとの歌い交わしの中からは、東方正教会の聖歌のテイストがまざまざと伝わってきます。エンディングは合唱が「Em→D→G」という、王道の終止形のコードを聴かせますが、その後のチェロはピアニシモの単音で「E→F#→G#」という、ピカルディを思わせるような終わり方でした。 こちらはライブ録音ですが、心なしかチェリストのテンションがセッション録音だった「ヴェール」より上がっていたような気がします。楽しみな逸材です。 CD Artwork © Naxos Deutschland Musik & Video Vertriebs-GmbH |

||||||

そんな珍しい作曲家のCDを聴いてみたくなったのは、ひとえにフルートがメインになっている曲目が取り上げられていたからです。なんたって、この楽器だったらどんな時代の作品でも聴いてみて、出来れば実際に吹いてみたいとも思っていますからね。 この作曲家は、オルガニスト、あるいは音楽学者としても活躍しているのだそうです。ですから、この中にはオルガンとフルートという編成の曲も見られます。もちろん、そのオルガンはヘルヒェンレーダーさんが演奏していますよ。それだけでなく、ピアノの入っている曲は、すべて彼が演奏しています。 最初は「Rubaiyat」という、5曲の小さな曲からできている作品です。このタイトルは「四行詩」という意味のアラビア語でしょうが、それぞれの曲にもなにか意味深なタイトルが付けられています。そして、曲ごとに微妙に楽器編成が変わっています。 1曲目の「Sterne und Menschen(星と人々)」は、普通のフルートとピアノのための曲。最初にピアノに現れるきらびやかなテーマが「星」なのでしょうか。フルートはいかにも現代風のフレーズですが、フラッター・タンギング以外には、それほど特殊な奏法は使われてはい穏健な曲のようです。2曲目の「Letzte Sicherheiten(最後の担保)」では、バス・フルートに持ち替え、ピアノもプリペアされているだけでなく、何やら打楽器も演奏しているようです。これは、もう「前衛」丸出しのエキサイティングな曲です。フルートは、それこそ「タンポ」を鳴らしたり、尺八みたいなムラ息を使ったり、さらには「声」まで出しています。 3曲目の「Gemischte Gefühle(複雑な気持ち)」は、ピッコロのソロです。これは、ごく普通の吹き方で、無調感たっぷりのフレーズを演奏しています。4曲目の「Undeutliche Botschaften(複雑な気持ち)」はピアノ・ソロ。内部奏法なども使った前衛的な音ではありますが、音楽としてはきっちりとした形のあるオスティナートや、最後にはコラール風のハーモニーも出てきて、作曲家の嗜好の幅広さの一端が感じられます。最後の「Nachbeben(余震)」では、アルトフルートとピアノとのポリフォニーが繰り広げられます。 次の作品は、「Terzattacke(3度目の攻撃)」というタイトルの、フルート・ソロのための小品です。これは、基本的にオスティナートの連続の「無窮動」といった感じの曲で、ノーマルな吹き方に終始しています。 その次が、オルガンとフルートの競演で「Waves(これは英語)」です。録音は教会で行われました。これが、このアルバムの中では最も気に入った作品です。まずは、オルガンがまさに星の煌めきのような音色のストップによってハーモニーを鳴らすと、何かメシアンのような雰囲気が漂ってきます。フルートも、とても美しい流れるようなメロディを歌っています。それが、後半になると俄然戦闘的な音楽に代わり、オルガンはクラスター、フルートは重音やグリッサンドといった「技」でのバトルが始まるのは、スカッとします。 チェロとオルガンという編成の「Orion」という曲も、素敵でした。あとは、ギターが入った曲もありました。 そんな感じで、この作曲家の守備範囲の広さを大いに味わえました。録音も素晴らしかったですね。最後に弦楽四重奏の曲があったのですが、そこではそれぞれの楽器を幅広く定位させて、楽器間のインタープレイを分かりやすく聴かせていました。 CD Artwork © NEOS Music GmbH |

||||||

そして主催者たちは、いつの間にかネット上に「Bachipedia」というプラットフォームを立ち上げて、いずれはそれらのバッハの全カンタータのすべての演奏に誰でも自由にアクセスできるようなアーカイヴまでも作り上げようとしています。なかなかユニークな活動ですね。 さらに、彼らは、これをより幅広い活動にするために、2014年から隔年で「アッペンツェラー・バッハターゲ」という音楽祭を夏に開催しています。ザンクト・ガレンはスイスの東部、ドイツとリヒテンシュタインとの国境に横たわるボーデン湖に面した街ですが、その近郊のトイフェンやシュタイン、そしてアッペンツェルといった広い地域を包括したエリアで、バッハに関するコンサートやセミナーなどを行おうという企画です。 しかし、2020年に開催される予定だった4回目の音楽祭は、コロナのために中止となってしまいました。そして、それは2022年になって、再開されます。8月17日にはザンクト・ガレンのトーンハレで、そのオープニングコンサートが開催され、そこでは、前半にハイドンの「戦時のミサ」、そして後半にはベートーヴェンの「交響曲第3番」が演奏されました。これは、その時のライブ録音です。 ルッツとバッハ財団管弦楽団によるベートーヴェンと言えば、すでに「第9番」http://www.ne.jp/asahi/jurassic/page/oyaji4/oyaji_269.htm#lutzがリリースされていますね。まあ、あちらは合唱が入っていますから、この団体との相性も良かったのでしょうが、今回は全くのインストものですから、いったいどんな仕上がりになっているのかは興味がありました。 もちろん、いつものようにこのオーケストラはピリオド楽器を使って演奏しています。この録音での弦楽器の編成は、7.6.5.5.4.という、バランス的には低音を少し強調した人数でした。まあ、ベートーヴェンとしては必要最小限の人数なのではないでしょうか。ただ、このコンサートが行われたトーンハレというホールは、とてもがっしりしたシューボックスタイプの建物で、残響がまるで石造りの教会のようなとても長い時間になっていますから、これだけの人数でもとてもよく響くサウンドが聴けます。 なんでも、指揮者のルッツにとっては、この曲は小さい時におばあさんとお昼ご飯を食べていた時に必ず流れていたのだそうで、その時の肉料理や野菜のシチューの味が心に浮かんでくるのだと語っています。ですから、そんな幼少時の楽しい思い出がたくさん詰まっているこの曲を演奏する時にも、そんな懐かしい気持ちがどこかに漂っているような気がするのは、間違いではないはずです。 実際、とてもサクサクとしたテンポの第1楽章や、葬送行進曲とは無縁の、とても明るいマーチが感じられる第2楽章などを聴けば、そんな気にもなってきます。 それに輪をかけて、ここで使われているティンパニが、ピリオド楽器らしくない、とてもよく響く派手な音なものですから、それをこの豊かな残響の中でもう目いっぱいの力で打ち続けられたら、だれしもがハッピーな気分にさせられてしまうことでしょう。 このティンパニは、このコンサートでは最初に演奏されたハイドンの作品でも、とても目立つ使われ方をされています。おそらく、全く同じ楽器が使われていたのでしょうね。 ですから、演奏が終わった後には、割れんばかりの拍手に混ざって、「ブラヴォー!」の声も聞こえてきます。この頃は、スイスではもう「声出し」は解禁になっていたのでしょうね。 CD Artwork © J. S. Bach-Stiftung, St. Gallen |

||||||

なんと言っても、このレーベルの魅力は、その素晴らしい録音にあります。それは、単に高スペックだというだけではなく、なにか、とても素直に美しさが伝わってくる、というものです。このアルバムでも、弦楽器とクラリネットからは、ことさら解像度を強調するようなこれ見よがしの音ではなく、もっと穏やかで角のとれたソフトな音を聴くことが出来ました。 そんな音で、モーツァルトはいともさりげなく始まります。それは、以前聴いていた彼らの演奏とは、ちょっとスタイルが異なっているようにも感じられます。この第1主題の歌わせ方が、とても穏やかで、かなり甘ったるいんですよね。もちろん、それはとても心地よいサプライズでしたから、ごく自然にこの演奏に入り込むことができます。 そして、第2主題が始まると、またもやのサプライズ、ここで最初に出てくるチェロのピチカートが、なんともさりげないんですね。ですから、それに導かれたテーマは、やはりとても穏やかに聴こえます。 第2楽章もとても美しく歌いまくっていました。特に、後半の部分では、思い切りピアニシモでゾクゾクさせられます。 第3楽章のメヌエットもとてもお上品。でも、トリオの部分でクラリネットが抜けてカルテットだけになると、なにかタガが外れたように、自由奔放な音楽に変わるのが、面白いですね。 そして、後半には、そんな、ある意味穏当な演奏に終始していたクラリネットのイェルク・ヴィトマンが作った、「クラリネット五重奏曲」が始まります。 そのヴィトマンは、ハンス・ヴェルナー・ヘンツェやヴォルフガング・リームといった大作曲家に学び、作曲家としても活躍していて、これまでに、Schott社から数多くの作品を出版しています。そのジャンルも多岐にわたり、オペラは5曲、オーケストラ曲は20曲以上、さらに、室内楽曲、ピアノ曲(アコーディオンの作品も)、さらには合唱曲や声楽曲までも作っています。 そんな、まぎれもない作曲家なのですが、ハーゲン・カルテットから「クラリネット五重奏曲」の委嘱を受けた時には、なかなか苦労したようですね。なんでも、最初の17小節はすらすらと浮かんできたのに、その先でギブアップしてしまって、それから10年以上その曲の制作には手を付けてはいなかったのだそうです。しかし、最終的には演奏時間が40分になろうという単一楽章の作品が出来上がり、2018年にベルリンのピエール・ブーレーズ・ザールでこのアルバムと同じ曲目で世界初演が行われました。そして、同じメンバーによって、2019年にこの世界初録音が行われたのです。 それは、まず、いったいいつ始まったのか分からないような、全くの無音状態から始まります。ですから、先ほどの「最初の17小節」がどういうものなのかは、よく分かりません。そんなモヤモヤした闇のような状態は4分ほど続き、そこでやっとフルヴォイスになります。しかし、それ以降も、なにかイライラさせられる状況は続きます。しばらくすると、いきなりクラシックっぽい美しいメロディが現れます。それらはどことなくモーツァルトからの引用のようにも聴こえます。おそらく、これは「コラージュ」という技法なのでしょう。 もちろん、それが主流となることはなく、音楽自体はグリッサンドやクラスター、あるいはスペクトル的な音色など、「現代音楽」の要素を強く持ったものです。それは、あえて例えれば「夢」の中の世界、でしょうか。とは言っても、途中でけたたましいノイズなども出てきて、びっくりして目が覚めてしまいますけどね。 正直、この40分間は、とてつもなく長大に感じられました。もっと短くしてちょうだい。 CD Artwork © myrios classics |

||||||

確かにこれは、1954年の4月から9月までの半年をかけて、ヨーロッパの6つの国(イギリス、ドイツ、オランダ、デンマーク、スウェーデン、ノルウェー)の教会などのオルガンを演奏して録音されたものなのですが、そもそもそのレコーディング・ツアーは、こちらの「The Art of the Organ」という2枚組のLPを作るために敢行されたものでした。  その時に、ロンドンのロイヤル・フェスティバル・ホールの、その年に据え付けられたばかりのハリソン&ハリソン製の新しいオルガンを使って録音されたのが、古今のオルガン曲の中で最も有名なバッハの「トッカータとフーガニ短調」でした。そのクルーは、他のオルガンでも、この曲の「トッカータ」の部分だけを録音していました。この曲の中には、オルガンの録音をチェックするために必要な部分がゴロゴロしていますから、もしかしたら、サウンドチェックとして、録音のテストのためにそういうことをやっていたのかもしれませんね。 その結果、「トッカータ」だけを同じオルガニストが14種類もの全く異なるオルガンを使って演奏して、それを同じクルーが録音する、という、とても珍しいアルバムが出来てしまったのでしょう。 それは、とても興味深いものでした。この時代ですからまだモノラル録音ですが、さすがに「Hi-Fi」(念のため、この言葉をご存じない方のためにこの言葉は「High Fidelity(高忠実度)」を略したものであり、「Wi-Fi」とは無関係であることを付け加えておきます)と謳うだけあって、それぞれのオルガンの響きが驚くほど忠実に録音されています。ペダルの低音の力強さは文句なしですし、それぞれのストップの音色の違いもはっきり伝わってきます。さらに、そのオルガンが置かれている場所の残響などのアコースティックスも、それぞれにバラエティに富んでいることがよくわかります。 ですから、録音エンジニアも、中にはその響きをつかみかねたのか、楽器の粒立ちが失われて、音が濁ってしまっているようなケースも見受けられますね。先ほどのロイヤル・フェスティバル・ホールの新しい楽器も、ペダルの「D」の最低音がものすごいうなりを生じさせていましたが、それはまるで楽器のトラブルのように聴こえます。 面白いことに、ドイツの教会に設置されているバロック時代に作られた楽器などは、その時代のピッチもそのままに残っていました。それらは、あのアルプ・シュニットガーが自ら作ったものが1台と、それまでにあったものを彼が修復したものが2台なのですが、それらは現代のピッチより全音高い「コーアトーン」に調律されていました。 演奏しているパワー・ビッグスは、当時のCOLUMBIAの看板アーティスト、そんな派手な名前もあって、これまでアメリカ人だとばかり思っていたのですが、生まれたのはイギリスで、教育もイギリスで受けた人だったんですね。彼は、これらの「弾き比べ」をとても楽しんでいるようで、それぞれにテンポやアーティキュレーションまで変えて、誠実に録音に臨んでいました。 Album Artwork © Archipel Records |

||||||

しかし、その「第1稿」に関しては、これまではハースからノヴァークへと受け継がれてきた国際ブルックナー協会による「アントン・ブルックナー全集」の一環として、作られてから1世紀も経った1975年になってやっと出版された「1874年稿」というものしかなかったのですが、最近になってそれをほんの少し改訂した「1876年稿」というものが存在していたことが分かっています。 「アントン・ブルックナー全集」の刊行は、2014年をもって終了します。そして2016年からは、新しいスタッフによる「新アントン・ブルックナー全集」という新しいシリーズの出版が始まりました。そこで交響曲第4番の校訂を行ったベンジャミン・コーストヴェットは、1874年に完成した「第1稿」は、1875年から1876年にかけて、実現されなかった初演のためにブルックナー自身による改訂が行われていたことを発見しました。これまでは、1874年稿には手を付けず、「第2稿」を作り始めた、とされていたのですね。 そして、2021年にはその改訂後の1876年稿の楽譜が「新アントン・ブルックナー全集」の一環として出版されたのです。すでにそれを使って録音されたアルバムが2種類、2020年11月に録音されたフルシャ/バンベルク交響楽団盤と、2021年11月に録音されたポシュナー/ウィーン放送交響楽団盤がリリースされています。フルシャ盤は、楽譜が出版される前に、そのゲラを入手して録音したのでしょう。これらを聴いてみると、部分的に小節がカットされたり、あるいは加えられたりしていて、明らかに改訂が行われていたことが分かります。 余談ですが、国際ブルックナー協会直属の、「MWV(音楽学術出版)Musikwissenschaftliche Verlag Wien」から出版されているこれらの楽譜は、最近では販売に関してはカルメンの「アルコア版」で知られるアルコア社(現在はベーレンライター傘下)が代行しているようですね。 いずれにしても、たとえば、「展覧会の絵」や「春の祭典」の録音の際には、楽譜に対するこだわりがハンパなかったところを見せていたロトであれば、この録音が行われた2021年9月には、その気になれば「1876年稿」は入手できたはずなのに、なぜ使わなかったのでしょうね。あるいは、彼はコーストヴェットによる「発見」は信用していないのかもしれませんね。 まずは、このレーベルのオーナーのシュテファン・コーエンによる、卓越した録音に注目です。この、劇的に広範なダイナミック・レンジのために、スタート時には弦のトレモロが聴こえるか聴こえないぐらいだったものが、クライマックスには信じられないほどの大音量にまで達してしまいます。そんな中で、特に弦楽器の響きはとても美しく聴こえてきました。それに対して木管楽器は、もしかしたら奏者の技量のせいかもしれませんが、いまいち存在感は薄かったような。 ロトの指揮ぶりは、まずは楽譜に忠実に、という点が徹底されているようでした。第2稿を聴きなれた耳にはちょっと奇異に感じられる場所でも、それは確かに楽譜に指定されていることだったりしますからね。たとえば、第1楽章の、最初に木管が入ってくるあたりです。  (第2稿↑)  (第1稿↑)  CD Artwork © myrios classics |

||||||

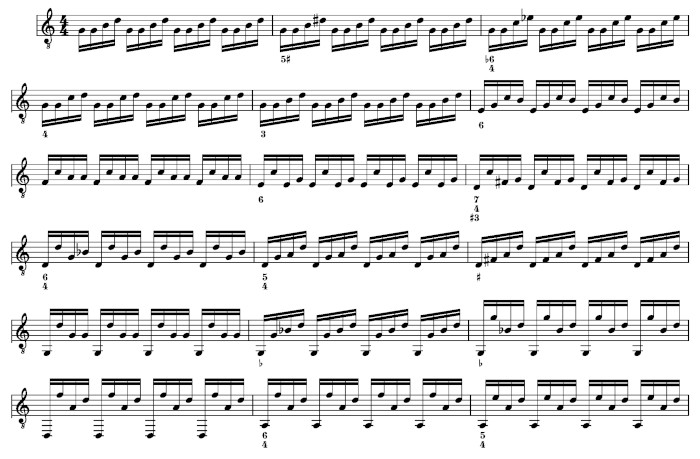

今回は、これらの楽器の他にヴァージナルとシンセサイザーが加わりました。そしてエレクトリック・ピアノも、前回のフェンダー・ローズからヤマハのCP-80に代わっています。これは、もちろん日本のヤマハが1979年に発売を開始した楽器です。それまでのエレピの主流だったフェンダー・ローズでは、金属片をハンマーで叩いて音を出していましたが、こちらは普通のピアノと同じようにピアノ線が張ってありましたから、全く別の、アコースティック感の強い音がしました。ひところは、日本中のバンドのキーボード奏者がこの楽器を使っているほどの人気がありましたね。最近でもヴィンテージ物がまだ使われているようです。   そのような流れで、なぜかベートーヴェンのピアノソナタ第17番「テンペスト」の第3楽章が取り上げられています。あのベートーヴェンがミニマル? と一瞬考えてしまいましたが、それをロマニウクの演奏で聴くと、確かに、と思わせられます。  もう一つ、この赤枠で囲まれた小節のコードは、「ナポリ」になっています。その名の通り、18世紀ごろのナポリの作曲家たちが好んで使ったコードですが、現代でもとても「カッコいい」コードとして使われています。ベートーヴェンもこれが好きだったようで、もっと有名なピアノソナタ第14番「月光」の第1楽章でも使っていますね。 そして最後には、「Prophet」というシンセサイザーの登場です。この名前からは往年の名器Prophet-5が思い起こされますが、こちらはヴィンテージ物ではなく、2017年に発売された「Prophet Rev2」という現役のアナログ・ポリフォニック・シンセサイザーです(ロマニウクの所有物)。このトラックは、ジョヴァンニ・ジローラモ・カプスベルガーというイタリアの作曲家が1604年にキタローネのために作った「トッカータ・アルペッジョーネ」という、その名の通りアルペッジョだけが延々と続く、バッハの「平均率」の第1番のような曲がベースになっています。キタローネというのは妖怪ではなく(それは「キタロー」)、長いネックのリュートのことです。  CD Artwork © Alpha Classics / Outhere Music |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |