|

|

|

|

![]()

エロ城。

まず、このアルバムを聴いた瞬間、音がその前のアルバムとは全然違うことに気づかされます。全作ではバランスは整ってはいるものの、なにか響き全体が紗幕で覆われて、ちょっと周波数レンジが狭くなったような音だったものが、今作では、もうストレートにオーケストラの音が聴こえてくる活きの良さが感じられました。さらに、サラウンド感も、前作はオーケストラの響きはフロントに貼り付いているような音場設定だったものが、今作はまるで指揮者の位置でオーケストラを聴いているようなリアルでイマーシヴ、つまり、「没入感」をきちんと味わえることができるようなものに変わっていました。 録音会場は全く同じなのですから、そんな、ワンランク上のサウンドに仕上がっていたのは、おそらくエンジニアが変わっていたからなのでしょう、以前のバランスエンジニアはBISやDGで多くのアルバムを手掛けていたバスティアン・シックという人でしたが、ここではマルクス・シュパッツという人になっていましたからね。 ちなみに、このシュパッツさんは、今回と同じメンバーによってDGに録音されたハンス・ロットの交響曲でも、バランスエンジニアを務めていましたね。 そんな素晴らしい音で聴くことが出来たブラームスの「交響曲第2番」は、とても新鮮な味わいがありました。まず、第1楽章の冒頭で聴こえてくるホルンのアンサンブルが、なんともまろやかだったことで、もうこの先の音楽が極上のものであることが約束されたような気がしてしまいました。さらに、その後に続く木管のアンサンブルも、まさにそれぞれの楽器の音が見事に溶け合った素晴らしいものでした。そこからは、個人芸は極力おさえて、あくまで全体のサウンドに奉仕するという姿勢が強く伝わってきます。具体的には、最も高いパートを担当する1番フルートが、ほとんどビブラートをかけていないために、ハーモニーがとてもピュアに聴こえてくるのですね。 それは、最近の、モダンオーケストラにヒストリカルな指向性を持たせようという動きとは、ちょっと別の次元のような気がします。つまり、俗に「HIP」と呼ばれるそのような演奏スタイルでは、弦楽器にもノン・ビブラートを強いて「ピュア」なサウンドを目指しているのですが、このフルシャたちの演奏では、弦楽器ではビブラートはしっかりかけて、それがマスとなった時の煌びやかな質感を出す、という、モダンオーケストラの最大の魅力はそのままに、管楽器のピュアなサウンドを加える、というやり方を取っているのではないか、ということなのですね。 もしかしたら、彼らは別にそんなことは考えてはおらず、感覚的にそのようなサウンドになっていただけなのかもしれませんが、聴く者にとっては、これはとても新鮮なアプローチに感じられます。 ただ、そこでのフルートは、ビブラートこそ目立ちませんが、その響きはとてもクリアですから、合奏の一部としては溶け込むと同時に、全体の音色をとてもクリアにするという役割も果たしています。そして、彼(彼女?)は、この楽章の提示部の最後での長大なソロの部分で、ひときわ存在感を示していたのです。 楽譜ではここで提示部が反復されるようになっていますが、実際にそれをやっている人はあまりいません。しかし、フルシャはしっかりその反復を行っているので、そのフルート・ソロをもう1度聴くことができるのは、とても幸せなことです。 ドヴォルジャークの「交響曲第7番」では、そんなアンサンブルの緊密さよりは、もっと個々のプレーヤーの自由度を高めるような方向での演奏が行われているような気がします。そこでのフルート・ソロは、まるで羽が生えたような生き生きとした姿を見せてくれていましたよ。 SACD Artwork © Tudor Recording AG |

||||||

そんな、ぶっ飛んだジャケットは、確かにこのアルバムのコンセプトが端的に表れているものでした。演奏されているのはバッハのいろいろな楽器の協奏曲を3曲と、ソロ・フルートのための「パルティータ」というありふれたものなのですが、その、4曲から成るパルティータをバラバラにして、その間に協奏曲をはさむという粋なレイアウトが、まずはサプライズです。 そのフルートを吹いているのは、ドイツのミュンヘンに生まれたクレア・ゲーネヴァイン。彼女はまずザルツブルクのモーツァルテウムでモダン・フルート学びましたが、やがてバロック・フルートへの道を進み、バルトルト・クイケンなどに師事しています。その後は多くのバロックアンサンブルのメンバーとして活躍します。現在はチューリヒに住み、リンツのアントン・ブルックナー大学やチューリヒ芸術大学で教鞭をとっています。そこでは、フルートだけではなく、ヒストリカルな演奏に関する実践的な方法論も教えているようです。教えている時にキレたりはしませんよ(それは「ヒステリカル」)。 そんな経歴が物語るように、彼女のフルートはしっかりとした学術的な裏付けが伴った上での、本来のバロック音楽ならではの即興性に富むとても自由なものでした。それは、冒頭のパルティータの1曲目での、もう原型をとどめないほどのぶっ飛んだ装飾ではっきり知ることができます。 そこに、チェンバロのイェルク・ハルーベックと、彼が2008年に創設したアンサンブル「イル・グースト・バロッコ(「バロックの喜び」という意味)」という、こちらも即興性が身上という団体が加わるのですから、そこで演奏される協奏曲が面白くないわけがありません。 まずは、「フルート、ヴァイオリン、チェンバロのための三重協奏曲 イ短調 BWV 1044」で、そのアンサンブルのバスのパートの元気の良さに驚かされます。それは、よく言われる「音楽の底辺を支える」などといった地味なものでは決してなく、例えてみれば現代のクラブシーンで聴かれるような、「バスそのものが主役」といったキレッキレの「ベース」なのですよ。そんなバスに支えられて、3人のソリストたちの演奏も、おのずと熱を帯びてきます。 そして、フルートが主役の「序曲第2番」(いわゆる「組曲第2番」)が始まります。それはまず、おそらくこれまでに聴いた中で1、2を争う速いテンポで始まりました。それはやがてもともとテンポの速い部分へと変わるのですが、そこのテンポはそれほどのものではなく、一安心です。ところが、それが元のテンポに戻ってそのまま終わるかと思っていると、そこからまたリピートが始まりましたよ。確かに、楽譜にはそのような指示がありますが、それを守っているところはほとんどありませんから、これはまさにサプライズでした。 有名な「ポロネーズ」でも、2小節目でしっかり楽譜通りにピアノに落としているのですが、そこでテンポまでも落としていました。こんなのは今までに聴いたことがありません。もっとも、それをやるのはその部分だけで、その先のフレーズではそんなことはしていませんけどね。そして、ドゥーブルになると、普通はフルートはまさにソリスト、と張り切って吹くものですが、ここでは逆に一歩下がってチェロのテーマを前面に押し出すようにしています。そんな、アンサンブルに徹したフルートは、逆にとても心地よく聴こえてきましたね。 もちろん、最後のチェンバロ協奏曲BWV1055(オリジナルはオーボエ・ダモーレ協奏曲)でのハルーベックのソロも、とても心地よいものでした。 CD Artwork © Edel Germany GmbH |

||||||

ということで、リリースからは少し時間が経ってしまいましたが、このシリーズの第2弾のブラームスの「3番」とドヴォルジャークの「8番」というカップリングを聴いてみることにしました。いずれも非常に有名な曲ですし、実際に演奏したこともあるので、とても楽しみでした。 まずは録音ですが、一応SACDによるハイレゾの5.1サラウンドというスペックですから、クオリティ的にはとても満足できました。彼らの本拠地であるバンベルクのヨーゼフ・カイルベルト・ザールでの録音で、ホールのたっぷりとした残響をしっかり取り込みながら、このオーケストラの持ち味である重心の低い音が見事にとらえられています。音場は、あくまで客席の中央あたりで聴いている感じで、オーケストラはフロントに広がっています。音の解像度も高く、ちょっと聴こえてきにくい楽器の音も、きっちりと聴くことができます。 ブラームスの「3番」は、全体としてとても懐の深い表現が感じられました。とは言っても、重厚さというよりは、もう少し肩の力が抜けたお洒落な風合いの演奏です。 第1楽章では、それぞれのテーマのキャラクターに合わせたテンポのコントロールが見事でした。その上で、第2テーマをこれ以上はできないほどのピアニシモで演奏しているので、おのずとキャラクターの違いが際立ちます。ですから、展開部でこのテーマが出てくる前には、とても期待感が高まりました。聴き馴れてはいても、このあたりにシンコペーションがあったことに、初めて気づかされたりもして、何か新鮮な思いです。畳みかけるようなコーダを経ての、エンディングのコラールは、まさに神々しく感じられました。 第2楽章は、素朴なテイストが前面に出ていて、和みます。中間部はよく歌っていました。 第3楽章は、あっさりしていてナチュラルな演出です。非常に有名なメロディですが、クサいところは全くありません。中間部も同じことで、コーダも軽快に処理しています。 終楽章はあくまで渋く、いたずらに盛り上げることもないし、勿体ぶった「タメ」も皆無です。最後のコラールはとても美しく、感動的でした。 ドヴォルジャークの「8番」もとても有名ですが、この演奏ではいわゆる「民族臭」といったものは全く影をひそめて、もっとアーバンなスマートさが感じられました。粒あんの方が好きですね(それは「アンパン」)。常々、この第1楽章では提示部を繰り返すように見えて、実際はそれがすでに展開部だった、というサプライズを感じていましたが、それが見事に演出されていましたね。 第2楽章はとてもダイナミックで、起伏に富んでいますが、それをスマートにまとめています。ヴァイオリンのソロのあたりも、クサさは全くありません。練習記号「J」(122小節目)からの三連符の連続の場面で、クレッシェンドとディミヌエンドを繰り返すというやり方は、初めて聴いたような気がします。 第3楽章はいかにもボヘミア、というテーマですが、それがとても明るい音楽になっていて、よく見られる哀愁感のようなものは薬にしたくてもありません。 終楽章は軽快でとても爽やか。例のフルートの大ソロも、いともあっさりしたものです。 全体として、時折急にピアニシモにしてからクレッシェンドをかけるという部分がちょっと鼻につく以外は、いずれもとても新鮮で納得できる演奏でした。 SACD Artwork © Tudor Recording AG |

||||||

そして、最近では指揮者としての活動も始め、このアルバムでは彼が2010年に創設したピリオド・アンサンブル、「レ・ザンバサドゥール」と、彼がかつてはメンバーを務めていた1966年にジャン=クロード。マルゴワールによって創設された由緒あるピリオド・オーケストラ「ラ・グランド・エキュリ(・エ・ラ・シャンブル・デュ・ロワ)」の2つの団体を指揮しています。後者は、2018年にマルゴワールが亡くなったため、2019年からはコセンコが音楽監督に就任しています。というか、この2つの団体を掛け持ちしているメンバーはたくさんいたのでしょうね。 さらにコセンコは、音楽学者としての顔も持っています。ですから、ここで演奏されている非常に有名な2つの交響曲も、一般的に使われている楽譜ではない、ちょっと変わった楽譜によって演奏されています。 つまり、「4番(イタリア)」は、1833年に作られ、1852年に出版された現行版ではなく、1834年にメンデルスゾーンによって部分的に改訂された、いわゆる「第2稿」が使われています。さらに、「5番(宗教改革)」は1829年から1830年にかけてに作られたものが1832年に改訂されて、それが1868年に出版されたものが一般的になっているのですが、ここでは改訂前の「オリジナル稿」が使われているのです。 とは言っても、別にそれは珍しいことではなく、かなり前からいずれのものも多くの録音が存在しています。ただ、それをピリオド楽器でやった、というのは、おそらくこれが最初なのではないでしょうか。 というか、「5番」の場合「オリジナル稿」は2009年にベーレンライターから出版されているのですが、それを使って演奏されたコンサート、というのは、日本ではかなり頻繁に行われているのですね。それは主に、現在は日本シベリウス協会の会長を務められている、北欧音楽のスペシャリスト、新田ユリさんの指揮によるものです。新田さんは、アマチュアのオーケストラからこの曲の指揮の依頼を受けた時には、基本的に「オリジナル稿」による演奏を提案しているのだそうですから。 このベーレンライターの楽譜では、「オリジナル稿」、つまり「第1稿」と、「現行版」、つまり「第2稿」とを、1つの楽譜の中に取り込んでいます。   使われている楽器はたくさんのキーが付いた楽器ですが、音色的にはもっと素朴なワンキーの楽器のように聴こえるのではないでしょうか。ですから、今まではこの部分はモダン楽器による、かなり堂々とした演奏しか聴いたことがなかったので、これはかなり衝撃的な響きでした。いずれにしても、これがあることによって交響曲全体のイメージがガラリと変わってきますから、これはぜひこちらで演奏してもらいたいものです。 「4番」の方は、これとは反対のヴェクトルで、メンデルスゾーンは「第1稿」に満足せずに「第2稿」を作ろうとしたのですが、結局それは未完に終わり、「第1稿」だけが出版されていました。つまり、「第2稿」では第1楽章はそのままで、第2楽章以下がかなり激しく変更されているのです。これも何度も聴いていますが、改訂前の方がはるかに素晴らしいと思えてしまいます。 CD Artwork © Little Tribeca |

||||||

そして、ここでのポイントは、20世紀に作られた曲と、21世紀に作られた曲が、意図的に選ばれているということです。20世紀からはレナード・バーンスタイン、サミュエル・バーバー、ハーバート・ハウエルズ、21世紀からはジェニファー・ヒグドン、キャロライン・ショー、デイヴィッド・ラング、ニコ・ミューリー、そして前回も登場したエリック・ウィテカーです。恥ずかしい話ですが、ハウエルズというのはイギリス人だと思っていましたし、ヒグドンとショーという2人の女性作曲家の名前は知りませんでした。カベドンなら知ってますが。 まずは、バーンスタインの「チチェスター詩編」からです。この曲は、かなり昔、あの「ウェストサイド・ストーリー」を作った人の曲なので、どれほど素晴らしいものか、と期待して聴き始めたら、全くの期待外れなのでがっかりしたという思い出があります。というより、彼の他のどんな作品からも「ウェストサイド」に匹敵するような感動は得られなかったのですよね。後に、この作品はスティーヴン・ソンドハイムとの共作だということを知って、妙に納得した覚えがありました。 今回も、初心に帰ってこの曲を聴き直してみたのですが、やはり最初の印象が覆されることはありませんでした。たとえば、4拍子+3拍子のような変拍子が、とても鼻につくのですね。それと、2曲目などはとてもメロディアスで、それこそ「ウェストサイド」の「Tonight」を彷彿させるようなところがあるのですが、なにかもどかしさが付きまとうんですね。それは、この時代のクラシック音楽での作曲界の主流であった「ネオクラシック」というような、途中でやたらと転調を繰り返して、素直に聴かせない、というやり方が踏襲されているからなのではないか、という気がするのですが、どうでしょうか。 その点、同じ世代でもバーバーやハウエルズは、もっと本来の「クラシック」に則った作曲を行っていたようですから、おのずとその作風は変わっています。 そして、21世紀になると、作曲の主流は「クラシック」を飛び越えて、もっと昔の「ルネサンス」、あるいは「中世」あたりまで戻っていきます。つまり、20世紀には忌み嫌われていた調性感を、堂々と前面に出すという作風が主流になってきたのですね。 もちろん、それは単に好みが1周してきた、というような単純なものではなく、おのずと新しい要素も加わってきていました。そんな流れをもろに体験できたのが、初めて聴いたジェニファー・ヒグドンが2002年に作った「O magnum mysterium」です。ここでは、合唱はあくまで流れるように美しいハーモニーを奏で続けていますが、そのバックに、まるでオルガンのように2本のフルートがノン・ビブラートで聴こえてくる、というサウンド的な工夫がなされています。そのサウンドは、チューブラー・ベルと、グラスハーモニカという、合唱のバックとしてはほとんど例のない楽器によって、さらに新鮮さを感じさせてくれています。 この世紀を代表するウィテカーの2001年の作品「Leonardo Dreams of His Flying Machine」は、まさにルネサンス音楽のパロディ、彼のセンスこそが、今では最先端のスタイルとなっていたのですね。 CD Artwork © harmonia mundi musique s.a.s. |

||||||

この、2003年にウェストミンスター寺院の聖歌隊の出身者たちが結成したグループは、だいぶ前から聴いていました。ただ、ライブ録音だったこちらのアルバムを聴いた時には、あまりにも完成度が低かったために、それ以来彼らからは少し距離を置くようになっていました。 しかし、今回のアルバムを聴くと、まるで別人のような素晴らしさが感じられたのには、正直びっくです。確かに、当時と比べると、大半のメンバーは「別人」になっていましたから、そのせいなのでしょうか。特に分かりやすかったのは、以前は女声2人と男声6人という編成、つまりアルトのパートはカウンターテナーが歌っていたものが、今回のメンバーではアルトが女声1人とカウンターテナー1人になっていたことでした。 このアルバムでは、もちろんすべてウィテカー本人の作品だけが取り上げられていますが、その編成は合唱だけではなく、ピアノやチェロが加わっている曲も演奏されています。そこで、まずはア・カペラで歌われている、ウィテカーのほとんど最初の作品「Go, Lovely Rose」と、それから30年ほど経った2022年に作られた、まさに出来たての(これが世界初録音)「All Seems Beautiful to Me」とを聴いてみました。 それは、まさに完璧な合唱でした。ソプラノは完全にノン・ビブラートで歌っていますから、ピッチの揺れは全くありません。ですから、ハーモニーはどこをとってもとても美しく響いています。そんな中で、表現もとても細やか、歌うべきパートはしっかり歌い、支えるパートはしっかり裏方に徹しています。これらは、映像でも見られるようになっていますが、ウィテカーの指揮ぶりは、もう細かいところは彼らに任せて、自分は大まかな流れだけを保つ、といった感じに見えてきます。 2008年に作られた「The Seal Lullaby」と、ロックダウン中の2020年に作られた「Sing Gently」ではピアノが加わりますが、そのピアノがとても繊細なのにも驚きました。録音のせいもあるのでしょうが、合唱と対峙するというのではなく、あくまでパートの一つとしての謙虚さが感じられます。というより、それがウィテカーのこの楽器に対するスタンスなのではなかったのか、と思えてしまいます。 そして、メインとなっているのが、2018年に、ロサンゼルス・マスター・コラールなどからの委嘱で作られた、「The Sacred Veil」という、全部で12曲から成る演奏時間もほぼ1時間の大作です。それは、その合唱団によって2019年2月に、ウィテカー自身の指揮でウォルト・ディズニー・コンサートホールに於いて世界初演が行われました。そして、同じメンバーで2020年1月に、SIGNUMレーベルに録音されています。ですから、今回のアルバムはその2回目の録音ということになります。 この曲には、ウィテカーの友人のチャールズ・アンソニー・シルヴェストリと、2005年に亡くなった彼の妻、ジュリア・ローレンス・シルヴェストリ、そしてエリック・ウィテカーの3人のテキストが用いられています。そこでは、夫婦が育んだ愛、そして、子どもたちの誕生と彼女の病魔との闘い、そこでの友人に対する思いなどが語られています。 この曲では、チェロがとても重要な役割を果たしていて、合唱が加わらない、この楽器とピアノだけのナンバーというのも作られています。その、慈しみ深い音色にはとても惹かれます。アルバムタイトルの「Home」などは、合唱はチェロのバックコーラスです 最後から2番目のナンバー「You Rise, I Fall」は、ア・カペラで歌われますが、それは、それまでのヒーリングのテイストからは一線を画した、とても激しい音楽でした。そこでは、この作曲家にしては珍しい、グリッサンドやクラスターが前面に押し出され、恐怖感にあふれていました。それを、たった8人でダイナミックに演じていたのは、ほとんど奇跡です。 CD Artwork © Decca, a division of Universal Music Operations, Ltd. |

||||||

とは言っても、オペラ以外の作品も少なからず残されています。このアルバムでは、そんなレアな曲が取り上げられています。メインは、一応これまでにもいくつかの録音がある宗教曲の「グローリア・ミサ」です。名前だけは聞いたことがありますが、実際に曲を聴くのは初めてでした。そこでまず気が付くのが、このタイトルの間違いです。本当のタイトルは「Messa a quattro voci con orchestra」、つまり「4声とオーケストラのためのミサ曲」なのですね。それがなぜか、長いこと「グローリア・ミサ(Messa di Gloria)」と呼ばれていたのです。 普通のミサの場合は、「キリエ」、「グローリア」、「クレド」、「サンクトクスとベネディクトゥス」、「アニュス・デイ」という5つの部分に分かれています。そして、そのテキストは「グローリア」と「クレド」だけで全体の8割近くを占めています。ですから、それを音楽にする時にはその2つの部分はさらにいくつかの曲に分けられて作るのが通常のやり方でした。たとえば、バッハの「ロ短調ミサ」では、新全集では「グローリア」は9曲、「キリエ」は8曲に分かれています。ですから、作曲家がその、「グローリア」の部分だけの曲を作れば、それが「グローリア・ミサ」と呼ばれるのでしょうね。 しかし、このプッチーニの作品は、すべてのテキストを使って作曲されていて、演奏するのに40分以上かかる大作ですから、「グローリア・ミサ」というタイトルは全くの「偽装表示」なのですよ。なぜこんなことが起こってしまったのでしょう。 ですから、このCDでも、ジャケットには「グローリア・ミサ」とありますが、ブックレットでは「『グローリア・ミサ』とも呼ばれていた、『4声とオーケストラのためのミサ曲』」というタイトルになっていましたね。 プッチーニは、イタリア北部のトスカーナ州の古都ルッカに生まれました。彼の家は代々音楽家が続いていて、プッチーニはその5代目にあたります。ですから、父親のミケーレがかつて校長を務めていたこともあったパチーニ音楽学校で学びます。その学校の卒業制作として1880年に作られたのが、このミサ曲です。 しかし、この頃のプッチーニは、将来はオペラ作曲家になるという強い意志がありました。そこで、さらにオペラ作曲家として研鑽を重ねるために、その年にミラノ音楽院に入学したのです。 この曲は、金管楽器も加わった大編成のオーケストラと混声合唱、そして、テノールとバリトンの2人のソリストのために作られています。ただ、ソリストが登場する場面はあまり多くはなく、ほとんどの部分は合唱によって歌われています。 それぞれの曲のテーマはとてもメロディアスで、キャッチー、まさにオペラ作曲家を目指しているプッチーニならではのものばかりです。実際に、「キリエ」は「エドガール」、「アニュス・デイ」は「マノン・レスコー」といった彼の後のオペラでそのテーマが使われることになります。 ですから、この曲を聴くと、「宗教曲」という感じはほとんどありません。それよりは、なにかストーリーのようなものが浮き彫りにされて伝わってくる、というような体験が出来るのではないでしょうか。実際、「クレド」あたりのテキストではキリストの磔刑、そしてそれに続く復活など、とてもドラマティックな要素がてんこ盛りですから、それに付けられた音楽も、とても雄弁にそれらのシーンを描写しているように感じられてくるど。 そんな中にあって、「グローリア」の最後などはしっかりフーガという古典的な形式が導入されているのが、和みます。 カップリングのオーケストラの曲で、ミラノ音楽院の卒業制作だった「交響的奇想曲」を聴くことができますが、彼の代表的なオペラ「ラ・ボエーム」の冒頭がいきなり聴こえてくるのが、ショッキングです。 CD Artwork © harmonia mundi musique s.a.s. |

||||||

ここでは、有名作曲家と一緒に、聞いたこともないアイスランドなどの作曲家の作品が演奏されています。とても訓練の行き届いた素晴らしいハーモニーが期待されますから、収録されている15曲を、それぞれ聴いていきましょうか。ただし、アイスランド人の日本語表記はとても難しいので、あまり正確ではありません。 1曲目は、アメリカの作曲家、ダニエル・エルダーの「エレジー」です。元気なお年寄りではありませんよ(それは「エロ爺」)。これは3つの部分になっていて、最初の部分は美しいコラール、フレーズの間に別のパートのロングトーンが伸びているというのがユニークですね。その後、柔らかなクラスターが登場して、それに乗ってソプラノのメンバー3人のソリが活躍します。最後は最初の部分が戻ってきますが、それがフェイド・アウトで終わるのがとても美しいですね。 2曲目はこの合唱団のアルトのメンバーのウーグル・クグヨンセンが作った「アヴェ・ヴェルム・コルプス」です。モーツァルトの同名曲が有名ですが、こちらはまるでブルックナーのモテットのような曲でした。期待通りのコード進行でとても落ち着きますが、とても現代の作曲家が作ったものとは思えません。 3曲目はウクライナの作曲家ガリーナ・グリゴリエヴァの、「イン・パラディスム」です。フォーレやデュリュフレの「レクイエム」の中で聴かれる曲ですね。とても美しい曲ですが、録音の関係でしょうか、ちょっとソプラノの音がひずんでいるのが耳障りです。 4曲目は、アイスランド出身のフレイダル・インキ・ファステンションの「ルクス・エテルナ」です。オープニングはリゲティの同名曲のようなテイストですが、その後はかなりリリカルに変わります。でも、ハーモニーはとてもおしゃれ。最後近くでライヒ風のパルスが出てくるのも「現代的」。エンディングではちょっとしたサプライズも。 5曲目は、やはりアイスランドのフークル・トーマションの「私たちの最後の日」という、3拍子のシンプルな曲です。 6曲目はノルウェー出身のイエイロの「サンクトゥス:ロンドン」です。テキストはミサ曲の「サンクトゥス」と「ベネディクトゥス」です。メロディアスで豊かなハーモニーはこの作曲家ならではのもので、最後の「オサンナ」ではとても盛り上がります。 7曲目はアイスランドのソーラ・マスティシュドッティルの「主よ、わたしの手を取りお導きください」。3拍子の民謡風のシンプルな曲ですが、ハーモニーは複雑、最後はピカルディで終わります。 8曲目はイギリスのウィリアム王子の結婚式で歌われたというウェールズの作曲家ポール・ミーラーが作った「慈しみと愛のあるところ」です。古い伝承曲からの引用もあり、ハーモニーが独特な曲です。 9曲目は、やはり伝承曲を合唱団のベースのメンバー、ハフシュテク・フォロルションが編曲した「ねんねん坊や」です。シンプルな味ですが、とても盛り上がります。 10曲目もテナーのメンバーのビョルク・トーラレンセンが作った「アニュス・デイ」です。グレゴリア聖歌によく似たメロディにキャッチーなハーモニーが付けられています。 11曲目はアメリカで学んだアイスランド人シーグルル・サルヴァションの「アヴェ・ヴェルム・コルプス」、12曲目はアイスランドの民謡をイギリス人のジョン・ハーンが編曲した、ソプラノソロが活躍する「谷は美しくとも」です。 13曲目はポーランドのウカシェフスキの「主よ、今こそあなたは」、14曲目はエストニアのペルト・ウースベリの「イン・パラディスム」、そして、最後はウィテカーの「眠り」で終わります。このあたりは、まさにヒーリングの極致ですね。 ただ、このレーベルにしては音があまりよくありません。教会の響きがうまく取り入れられずに歪みが生じているのでしょうね。 SACD Artwork © BIS Records AB |

||||||

その歌手は全部で9人、エヴァンゲリスト(「マタイ」と同じギュラ)はレシタティーヴォだけの担当ですが、イエスはコーラスのバスも歌っているようです。それ以外はソプラノ、アルト、テノールは2人ずつ、そこにマクラウドのバスが加わります。 まずは、この作品につきものの「稿」の問題です。ブックレットではかなりのページを割いて説明が行われています。そこには、CARUSから出版されている第4稿のスコアに掲載されているものと酷似した、それぞれの稿の違いが記されたテーブルも載っています。それによると、ここでは第2稿だけにしかないナンバーも、最後にまとめて演奏されているようですね。そして、本体は、そのブックレットのテーブルでは網掛けで表示されているものを演奏しているのだ、とありました。 それは、一見かなり煩雑なもので、多くの稿の中から任意に選んでいるように見えますが、よくよく見ると、何のことはない、新全集版と同じもののようでした。それは、そのCARUSのテーブルと全集版とを比較したこちらを見ればわかります。つまり、ごちゃごちゃ言っていても、これは、全集版に第2稿だけのものを加えたという、古くはリリンク盤あたりから始まって、いまでは多くの録音が出ているパターンと同じものなのでした。 ですから、10番の途中までは、1739年にバッハが新たに細かいところまで改訂したスコア(非公式には「3.5稿」)が反映されています。19番のバスのアリオーソと、20番のテノールのアリアでは、歌詞は第1稿のもので(第4稿では、歌詞が変えられていました)、オブリガートもヴィオラ・ダモーレ2本になっています。 ですから、とりあえず、そんな、普通に使われている楽譜と変わらないものによって演奏されている本体を、まず聴いてみることにしましょうか。1曲目の前奏では、とても重々しくリズムが刻まれているのが印象的です。そんな中で、ピリオド楽器では時折いい加減になりがちなハーモニーがとてもすっきり聴こえてくるのがいいですね。そこに合唱が入ってくると、やはり各パート2人ずつではちょっとした物足りなさが感じられてしまいます。というか、何かバランスが悪いような気がするのですが、それがどこからきているのかは、その時点では分かりませんでした。 第1部の最後にあるテノールのアリアで、その原因がはっきりします。ここでは、第2稿からの異稿も含めてすべてのアリアを任されている方が歌っていたのですが、それがとても雑な歌い方なんですね。アリアではそれでも個性的だと思われるかもしれませんが、それをコーラスの中でやってしまうと、先ほどのような違和感が生じてしまっていたのです。 その他のソリストたちは、何の問題もありませんでした。特に、マクラウドの歌う24番のアリア「Eilt, ihr angefochtnen Seelen」のメリスマなどは、とても鮮やかですね。もちろん、重苦しくないバリトンの声もとても魅力的です。それが、レシタティーヴォでも、ユダ、ペテロ、そしてピラトと、メインキャストを一手に引き受けているのですから、俄然それぞれのキャラクターがくっきりと浮かび上がってきます。 もちろん、エヴァンゲリストのギュラは完璧でした。特に、ヨハネ福音書にはない「そこでペトロはイエスの言葉を思い出し、外へ出て激しく泣いた」という、マタイ福音書からの引用とされている(厳密には、それ以外の福音書の要素も入っているそうです)フレーズは、まさに絶品でしたね。この部分の通奏低音も、オルガンのロングトーンが加わって劇的に盛り上げられています。 「おまけ」の第2稿のみの曲たちは、なにしろ2つのアリアでさっきのテノールが歌っているのが興ざめです。キャビアではありません(それは「チョウザメ」)。 CD Artwork © Claves Records SA |

||||||

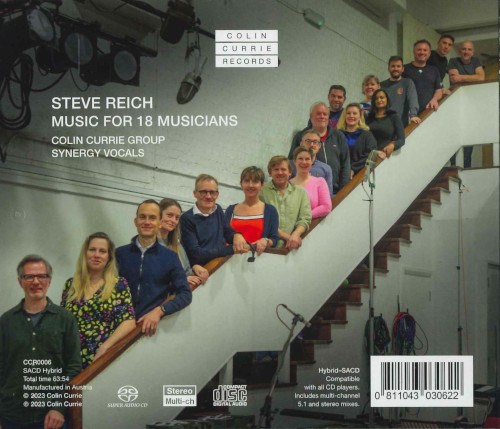

もっとアバウトなのは、その演奏時間です。それぞれの小節、あるいは何小節にもわたる長いフレーズにはリピートの表示があるのですが、その回数も「6回から12回」(長いフレーズだと1回から4回、とか)みたいな感じで、どのぐらい繰り返すかは演奏者に委ねられているのですよ。 さらに、その「18人」の内訳ですが、一応楽譜ではピアノ4人、シロフォン2人、マリンバ3人、ビブラフォン1人、チェロ1人、ヴァイオリン1人、バスクラリネット持ち替えのクラリネット2人、ソプラノ3人、アルト1人となっていますが、クラリネット以外にも「持ち替え」があって、打楽器奏者やボーカリストがピアノも弾かなければいけません。途中ではマラカスの音なども聴こえてきますから、誰かが演奏していたのでしょう。そして、このジャケットの写真では、ヘッドフォンを付けて演奏していますが、ライブではどうなのか、ヴォーカルはもちろんPAを使うのでしょうが、他の楽器はどうなのか、といったことも、実際に見てみたかったですね。 ジャケットの写真で、録音が行われたのはロンドンのアビーロード・スタジオズの中の「スタジオ2」だということが分かります。ここは、あのビートルズがほとんどの曲の録音を行ったスタジオとして、広く知られていますね。   期待していたのは、このスタジオの真ん中に座って聴こえるような文字通りのサラウンドだったのですが、あいにくそこまでのものではなく、楽器は前方に半円形に定位されていました。それでも、ピアノとマリンバたちの奥行き感は伝わってきます。 音自体は、ライヒ盤のような乾いた音ではなく、それぞれの楽器にはもっと豊かなリバーブがかかっていて、とてもリッチなサウンドに仕上がっています。その結果、ヴォーカルは他の楽器と同じ八分音符のパルスを歌っていても、それがロングトーンのように聴こえてきて、まさに「バックコーラス」のような感じになっています。 ここでのヴォーカル担当、「シナジー・ヴォーカルズ」は、1996年に、「スウィングル・シンガーズ」のメンバーだったミカエラ・ハスラムが作ったヴォーカル・アンサンブルで、多くのライヒの作品の初演を行っていますが、オペラシティが終わったら、直ちにドイツへ飛んで、翌日はドレスデンでアンサンブル・モデルンと一緒にこの「18人」を演奏するんですって。もてるんですね。 SACD Artwork © Colin Currie |

||||||

きのうのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |