|

|

|

|

![]()

手のひらを大腸に。 佐久間學

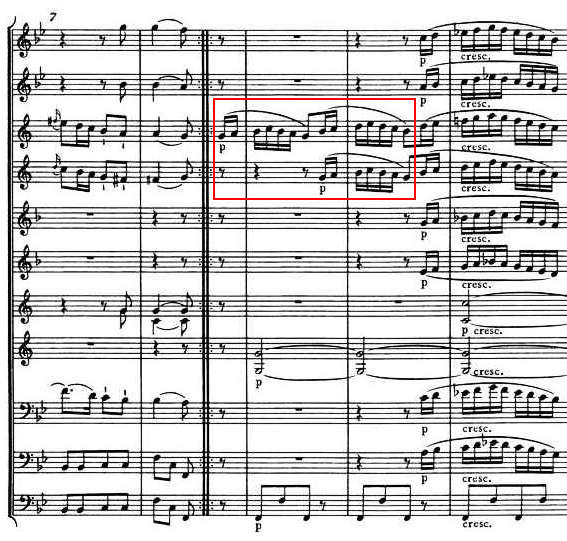

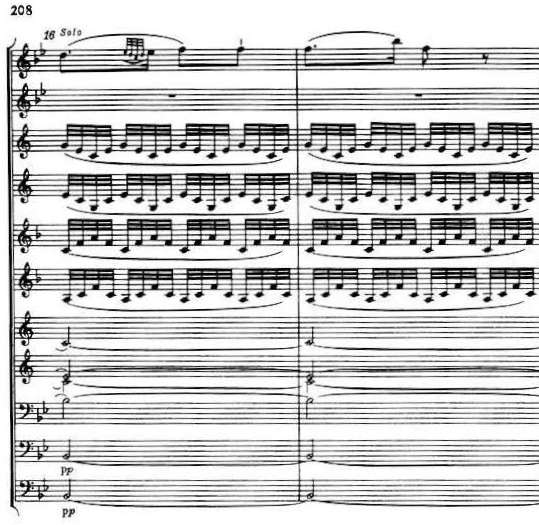

そんな二人が作ったアルバムは、タイトルが「Textures」。「肌触り」といった意味でしょうが、なにか繊細なイメージが伝わってくる言葉ではないでしょうか。 曲目は、ドビュッシーの「白と黒で」、リゲティの「2つのピアノのための3つの小品」そしてメシアンの大作「アーメンの幻影」です。健康志向食品ですね(それは「ラーメンの減塩」)。これは、近・現代の2台ピアノのためのレパートリーとしてはまさにど真ん中のプログラムですね。以前は良く聴いていたものばかりですし、メシアンなどは、かつては高橋悠治と故ピーター・ゼルキンのRCA盤を夢中で聴きまくっていたものですが、今となっては本当に久しぶりになってしまった曲目ですから、期待も高まります。 まず、最初の、この中では最も早い時代に作られたドビュッシーの作品が始まった途端、この録音のかなりのリアルさ、というか、尖がった音に驚かされます。とてもクリアにすべての音を余すところなく収録した、という感じで、ペダルのノイズまで非常に生々しく聴こえてきます。ですから、そのような音を出す演奏家たちの迫力のようなものまで、しっかり伝わってきます。 この二人のテクニックは完璧でした。さらに、アンサンブルとしての精度も驚くべきものがあります。きちんと2台のピアノは左右に定位しているので、確かに楽器が2つあることはわかるのですが、それを、腕が4本ある怪物が演奏しているかのようなシンクロ感がありました。 3つの楽章の真ん中はゆっくりした曲ですが、その中からとても有名なメロディが聴こえてきたことに気づきました。昔この曲を聴いた時には全く気付かなかったのは、当時はまだそのメロディに親しんでいなかったせいなのでしょう。それは、マルティン・ルターのコラール「神はわが櫓」のメロディだったのです。 2曲目のリゲティも、初めて聴いた時の頃はやはり3つある楽章の真ん中の部分のタイトル「Self Portrait with Reich and Riley」がとても気になりましたが、この、スティーヴ・ライヒとテリー・ライリーという「ミニマリズム」の始祖たちの名前がなぜここに?という疑問は残っていました。今聴いてみると、それはもう、まさにこの作品がその「ミニマル」へのオマージュ、というか、あくまでリゲティの語法で「ミニマル」を咀嚼したものであることがはっきりわかります。楽譜では、八分音符がびっしり並んでいて、プリモは7つの音符の繰り返し、セコンド6つの音符の繰り返しで、そこにまず「ズレ」があります。さらに、それぞれの玉に大小があって、大きな玉だけの音符の音を出すという指定があるのですよ。最初は、大きな玉はほんの少ししかないのですが、それが次第に増えていって、複雑なリズムと音型が出現するという、間違いなく「ミニマル」の世界なのですね。 そして、最後を飾るのがメシアンです。メシアンならではのマイナーセブンスコードを多用した色彩的なハーモニーと、頻出するポリリズム、そのバックで奏でられる鳥の声などをたっぷり味わえる作品です。これが、聴きなれた悠治たちの演奏では全く聴こえていなかった音が、あちこちから聴こえてくるのには驚きました。圧巻は最後の「成就のアーメン」です。ここでは、ピアノの高音がまるでマリンバやグロッケンのようなパーカッションの刺激的なサウンドで迫ります。幾たびかのエクスタシーを経たのちに現れる最後のイ長調の三和音のなんと美しいことでしょう。 CD Artwork © Genuin classics |

||||||

それ以外のスタジオ録音の曲は、ア・カペラの合唱曲が「Which Was the Son of …」、「Tribute to Caesar」、「The Deer's Cry」、「Ja ma kuulsin hääle … (And I Heard a Voice …)」の4曲、それに、ミュンヘン放送管弦楽団によるインスト曲の「Festina lente」と「Sequentia」の2曲が加わります。 なんと言っても、この中でのメインはタイトルにもなっている「Miserere」でしょう。これは、1989年に作られ、6月に献呈者であるポール・ヒリアーとヒリヤード・アンサンブルによって初演され、翌年には同じメンバーによるECM盤がリリースされています。それは、かなりヒットしたアルバムでしたが、それ以降の録音があったのかどうかは、寡聞にして知りません。たぶん、今回のバイエルン放送合唱団によって録音されるまでの30年間には、新しい録音はなかったのかもしれません。 「Miserere」のテキストには、「Miserere mei, Deus(神よ、わたしを憐れんでください)」という言葉で始まる旧約聖書の「詩編51」がフルで使われています。それは全部で21の「節」からできているのですが、最初の2つの節はイントロで、第3節からがその本文になっています。ペルトは、さらに第5節(あなたに背いたことをわたしは知っています)と第6節(あなたの裁きに誤りはありません)の間に、「レクイエム」からの「Dies irae」の一部を挿入しています。その意図は明確ですね。そして、最後はやはり「Dies irae」の「Rex tremendae」で結ばれるのです。その最後のフレーズは「salva me, fons pietatis(慈しみの泉よ、私を救ってください)」ですね。 この曲の編成は、まずは初演の時にはヒリヤード・アンサンブルによって歌われた5人のアンサンブル(ソプラノ、カウンターテノール、テノール2人、バス)のほかに、混声合唱、そしてオーボエ、クラリネット、バスクラリネット、ファゴット、トランペット、トロンボーン、エレキギター、エレキベース、打楽器6種類、オルガンという楽器が加わります。詩編の部分はアンサンブルだけで歌われ、「Dies irae」の部分だけで合唱が加わるという構成ですから、その合唱の出番はあまりありません。 しかし、最初はクラリネット・ソロの点描的なフレーズの間に、とても静かなソリ(合唱団のメンバー)が入ってくるという「ミニマル」の極みで始まったものが、次第に楽器の種類が増え(オルガンのペダルなども加わってきます)そこにいきなりティンパニのロールに導かれて「Dies irae」が登場した時には、その合唱はとてつもないエネルギーを放出しています。演奏しているオーストリア新音楽アンサンブルも、全員が加わって盛り上がります。エレキギターなどというミスマッチな楽器もありますが、ここではきちんとペルトならではのシンプルなフレーズを聴かせてくれています。そのあたりの華やかさは、ヒリヤーによる初演には見られないものでした。 他の作品でも、たとえばそのヒリヤーの指揮する「アルス・ノヴァ・コペンハーゲン」のために作られた「And I Heard a Voice …」を、そのヒリヤーたちの演奏と比べてみると、こちらではもっとストレートな「調性の喜び」が感じられます。 CD Artwork © BRmedia Service GmbH |

||||||

彼がこのオーケストラの音楽監督に就任したのは1997年、それからこのような世界に通用するオーケストラにまで育て上げ、2019年には音楽監督の座をハンス・グラーフに譲りました。現在は桂冠指揮者としてこのオーケストラとの関係は保っていますが、これからは少し様変わりしたシンガポール交響楽団となっていくのでしょう。 お隣のマレーシア・フィルなどでは、創立時から世界的なオーケストラを目指すということで、メンバーの大半は「地元」ではなく、「外国」の人が占めていました。確かに、現在でも弦楽器は半数程度、さらに管楽器のメンバーなどはほぼ全員がヨーロッパ系の人のようです。しかし、このシンガポール交響楽団は、メンバーの国籍を見る限りは、あくまで「地元」のオーケストラとして頑張っているように思えます。弦楽器はほぼ全員アジア系の名前ですし、管楽器も、オーボエ以外の木管の首席は現地の方のようですから、それほど「外人」は多くないようです。 そんな中で、チューバの首席奏者はなんと日本人でした。夏目友樹さんというお名前で、なんでも、学生時代はブラスバンドで活躍していましたが、プロになる自信はないということで普通の大学に入り、普通の会社員になったのですが、「このまま挑戦しないで本当に幸せと言えるのかと自問自答を繰り返し」、ヤマハの音楽奨学支援を受けてチューリヒ芸術大学に留学、各地のコンクールに入賞して、現在のポストを射止められたそうです。すごいですね。 今回の彼らの最新アルバムは、2018年に録音されたものでした。これまでは、必ずしも「名曲」として広く知られた曲ではないものを録音してきたような気がしますが、これはガラリと様子が変わったど真ん中の「名曲集」になっていました。タイトルも「ロシアン・スペクタキュラー」と、このレーベルの録音の良さを売り物にしています。 ラインナップは、ムソルグスキーの「はげ山の一夜」(リムスキー=コルサコフ版)、同じくムソルグスキーの「展覧会の絵」(ラヴェル版)、バラキレフの「イスラメイ」(リャプノフ版)、ボロディンの「ダッタン人の踊り」(オーケストレーションはリムスキー=コルサコフとリャードフとの共同作業だったんですね)といういずれも有名な曲ですが、それぞれ別の人がオーケストレーションを行って、オーケストラ曲として聴き映えのある作品に仕上がっているものばかりです。さぞや「スペクタクル」なサウンドが味わえることでしょう。 しかし、この指揮者とオーケストラは、そんな品のないバカ騒ぎに加担することは夙に控えることにしていたようです。まずは、おどろおどろしい情景を描いていたはずの「はげ山の一夜」では、そのようなイケイケの描写はほとんど見当たらず、もっと落ち着いた、まるでおとぎ話のような爽やかささえ感じられてしまいました。エンディングに作曲家自身が付けくわえた静かなたたずまいの場面では、クラリネットとフルートが、静謐この上ない絶妙なソロを聴かせてくれています。 「展覧会の絵」でも、例えば「バーバ・ヤガ」の中間部の、おそらく魔女が魔法の薬をグツグツ煮込んでいるようなシーンを描写している音楽で細かい三度の音程が繰り返されるところなどは、楽譜には何の指定もないのに、細かいクレッシェンドとディミヌエンドを施して、不気味さを演出することに成功しています。 ただ、後半の2曲は、バラキレフは音楽自体が陳腐ですし、ボロディンでは合唱があまりにひどいために、オーケストラの足を引っ張ってしまっていました。 SACD Artwork © BIS Records AB |

||||||

クロンマー同様、ホフマイスターもモーツァルトと同時代(2歳年上)に活躍した作曲家で、モーツァルト自身が彼の歌曲をイ長調のフルート四重奏曲の第1楽章のテーマとして使っているぐらいですが、今では楽譜出版者として広く知られていますね。モーツァルトの作品を自ら編曲して出版したものも、よく演奏されていますし。ただ、最近では作曲家として、そのオリジナルの作品も徐々に演奏される機会が多くなっているようです。 今回の「作品18」として出版された6つのフルート四重奏曲は、新しい楽譜も出ていますが、このようにアルバムとしてまとめて録音されたのは初めてのことなのではないでしょうか。おそらく、当時のアマチュア演奏家をターゲットとして作られたものなのでしょうが、たしかに、これだったら楽譜を入手して演奏してみたいな、と思わせられるような作品が揃っています。 「第1番」は、ソナタ形式の第1楽章、ゆっくりしたテンポの第2楽章、軽快なロンドによる第3楽章という、よくある形で、特に終楽章のロンドのテーマがモーツァルトあたりのものとよく似たテイストです。とは言っても、第2楽章などは、ト短調で始まりますが、途中で平行調の変ロ長調に変わり、最後はト短調に戻るというユニークなことを行っています。他の曲でも同じようなことを頻繁に行っているので、このあたりがホフマイスターの「個性」になっているのかもしれません。 「第2番」も3楽章形式ですが、最初の楽章とともに最後の楽章もソナタ形式になっています。真ん中のゆっくりとした楽章は、とても甘いテーマで迫ります。 「第3番」は、イ短調という調性で作られている、やはり3楽章形式の曲です。ですから、1、3楽章はまずはイ短調で始まりますが、やはり真中がハ長調になって最後はイ短調で終わるという形です。真ん中の楽章は終始ハ長調です。 「第4番」は2楽章しかありません。ソナタ形式の第1楽章は、テーマそのものはかなり陳腐なのですが、それをスケールやアルペジオで飾り立てています。このあたりも、やはりこの作曲家の「個性」というか、「限界」のような気もします。モーツァルトのように魅力的なテーマを作り出せない分、装飾で勝負をしようというスタンスなのかもしれません。もう一つのメヌエット楽章では、トリオが短調になっています。 「第5番」も2楽章形式。ここでは、さっきのモーツァルトのイ長調のフルート四重奏曲のように第1楽章が変奏曲の形になっていて、フルートだけでなく、他の弦楽器もそれぞれに華麗な変奏を披露できるようになっています。次の楽章は、6/8拍子の軽快なロンドです。 「第6番」は3楽章。第1楽章はソナタ形式、第2楽章はトリオが短調のメヌエット、第3楽章はロンドですが、最初のロンドテーマだけがかなり長くなっています。 ブラウがベルリン・フィルに入団したのは1969年で、その時の音楽監督はカラヤンでした。その後、アバド、ラトルという音楽監督のもとで演奏してきましたが、その間に、もう一人のフルート首席もゴールウェイ、ツェラー、パユと変わっています。パユなどは、ブラウが入団した時にはまだ生まれてもいませんでしたね。 そんな、半世紀近くもこのスーパー・オーケストラの首席を務めてきたブラウ、今回の録音時には70歳になっていたにもかかわらず、彼の演奏には衰えは全く感じられません。ここでホフマイスターが要求している、無駄とも思われるほどの華麗な装飾を見事にクリアしているのには、なにか勇気づけられる思いです。 CD Artwork © Tudor Recording AG |

||||||

ここで演奏している「アルモニア・アンサンブル」という、悪臭がただようような名前(それは「アンモニア」)の団体は、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団のメンバーが集まったものなのだそうです。「アルモニア」というのはイタリア語ですが、英語では「ハルモニア」もしくは「ハルモニー・ミュージック」、つまり、宮廷や貴族の館などでのイベントで管楽器だけによって演奏されていたBGMのことですね。これは、基本的にはオーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルンという4種類の管楽器が2人ずつの8人編成なのですが、それにさらに楽器を足したり、あるいは減らしたりすることもあります。 ご存知のように、この「グラン・パルティータ」は、この編成にさらにホルンを2人増やし、新たにバセット・ホルン2本と、コントラバス1本も加わり、8+2+2+1で「13楽器」となっています。 そう、ここには、モーツァルトがお気に入りだった珍しい楽器、バセット・ホルンが入っているのですね。なんせ、彼は絶筆となった「レクイエム」でもこの楽器を使ったぐらいですから、その音色には特別な愛着があったのでしょう。 バセット・ホルンは、18世紀半ばに新しく作られた楽器で、そのオリジナルの楽器は管の途中がかなりの角度で折れ曲がっていたり、先っぽには箱のようなものが付いていたりと、なかなかユニークな形をしていました。しかし、その発音原理は、もっと昔からあったクラリネットと同じで、演奏もクラリネット奏者が行っていました。 ですから、この編成ではクラリネットとバセット・ホルンというよく似た楽器が同時に使われていることになります。ただ、そこには音域や音色の違いがあるので、モーツァルトは意図的に一緒にして、その対比を楽しんでもらおうと思っていたのでしょう。ところが、実際に我々がこの曲を聴く時には、その辺の区別があまりつかないような気がします。専門にその楽器に関わっている人であれば分かるのでしょうが、門外漢にはかなり難しいな、と、常々思っていました。ところが、今回のCDでは、まず録音がとびきり素晴らしいので、それぞれの楽器のキャラクターがかなり違って聴こえてきます。さらに、演奏者もかなり意識して、その違いを出そうとしているのではないでしょうか。そうすると、自ずとこのバセット・ホルンの使われ方もよく分かってくるので、そのあたりに焦点を当てて聴いてみました。 それがはっきり味わえるのが、2曲目の「メヌエット」の中の第1トリオです。ここではクラリネットとバセット・ホルン以外の楽器は使われてはいません。最初は2声のクラリネットで始まり、その後を2声のバセット・クラリネットが追いかけます。後半には同じ音型を1番クラリネット→2番クラリネット→1番バセット・ホルン(1オクターブ下)→2番バセット・ホルン(さらに1オクターブ下)と重ねていく場面もありますから、それぞれのキャラは明確に分かります。 余談ですが、6曲目の変奏曲のテーマの後半では蛙の歌が聴こえてきますね。   カップリングに、サリエリのオペラの序曲を現代の作曲家が同じ編成で編曲したものなどが演奏されています。正直、これはあまり面白くはありませんが、サリエリのオリジナルの「2本のオーボエ、2本のホルンとファゴットのための小さなセレナード」という、4つの楽章から成る13分ほどの小品が、とてもキュートでした。 CD Artwork © GENUIN classics |

||||||

その後は、ソリストとしてもイギリス中のオーケストラと共演、さらにブレット・ディーン(2011年)、ケヴィン・プッツ(2013年)、ハウ・ワトキンス(2014年)などの作曲家の新しいフルート協奏曲の初演にも関わります。 2017年には、王立音楽カレッジ(Royal College of Music)の教授に就任、ロンドン交響楽団は退団します。 そんな輝かしい経歴の持ち主のウォーカーの、これがファースト・ソロアルバムとなります。録音は2020年の9月に行われました。彼がここで選んだのはフランス圏の作曲家によるフルートのための作品です。 まずは、サン=サーンスの、アンコール・ピースとしておなじみの「ロマンス」と、「アダージョと変奏(オペラ『アスカニオ』より)」、そして、リサイタルには欠かせないフランク(かれはベルギーの作曲家ですが)のヴァイオリン・ソナタをランパルがフルート用に編曲したバージョン、同じく定番のレパートリーのヴィドールの「組曲」です。 と、これだけを見たのでは、何の変哲もない「名曲集」なのですが、ウォーカーはそこにもう一品、ちょっと珍しい曲を加えました。それは、「レクイエム」でおなじみのモーリス・デュリュフレの「前奏曲、レシタティーヴォと変奏」という作品です。焼きたてがおいしいんですよね(それは「スフレ」)。実は、この曲だけを聴きたくて、このCDを入手していたのでした。 デュリュフレの生前に出版された作品はたった14曲しかありません。それらは、「レクイエム」を筆頭とする宗教合唱曲、そして、彼自身がオルガニストであったために作られたオルガンのための作品などがメインなのですが、1曲だけフルートのための作品も残されていました。それが、この曲です。「作品3」という初期の作品で、まだ学生時代に作られています。 デュリュフレの他の作品はほとんど聴いたことがあったのですが、フルートが入っているにもかかわらず、この曲はまだ聴いたことがありませんでした。ですから今回はこの曲の初体験、緊張しますね。 この曲は、CDの最後に入っています。最初のサン=サーンスなどはゴールウェイの演奏でイメージが出来上がっていたので、このウォーカーの演奏はちょっと拍子抜け、とても端正な演奏なのですが、なにかインパクトに欠けるところがあるな、という印象でした。録音のせいかもしれませんが、とても美しくソフトな音色なのに、音の輪郭があまりはっきりしないので、そのように感じられたのかもしれません。 しかし、フランクを経てヴィドールに変わったころには、この難曲をいともナチュラルなやり方でとても美しいものに仕上げている手腕に舌を巻くようになっていました。 そして、お目当てのデュリュフレです。ここではこれまでのピアノ伴奏に、ヴィオラが加わります。タイトルのように3つの部分に分かれていますが、最初の「前奏曲」では、後に「レクイエム」を彩ることになる、メシアン風の甘美なハーモニーを存分に楽しむことができます。そして、最後の「変奏曲」では、そのテーマのシンプルさに、やはり「レクイエム」の萌芽が感じられてしまいます。そんな曲のニュアンスを、このウォーカーのソフトな音色が見事に伝えているのではないでしょうか。 調べてみたら、この曲は、すでに10種類近くの録音がありましたが、BISのシャロン・ベザリー以外は全く知らない演奏家ばかりでした。これは、もっとメジャーなフルーティストにもぜひ取り上げてもらいたい作品です。 CD Artwork © Chandos Records Ltd |

||||||

これは、「蝶々夫人」の原作を書いた劇作家デイヴィッド・ベラスコが作った戯曲を元にしています。オリジナルのタイトルは「The Girl of the Golden West」ですし、それをイタリア語にしたこの「Fanciulla del West」でも、日本語訳の「娘」にあたる単語は、どちらかというと「少女」というニュアンスが強いのですが、なぜかこの物語の主人公ミニーは、あまり「少女」っぽくありませんから、この邦題はそこまで深読みして作られたものなのかもしれませんね。 そのミニーは、西部のカリフォルニアで酒場を切り盛りしている女性経営者ですが、自宅がそばの山の中にある一軒家で、そこでは召使まで雇っているというのですから、やはり「少女」というイメージとはちょっと違いますね。その酒場のお客は、金鉱を掘りに来た荒くれ男どもで、彼女はほとんどそんな男どものアイドル的存在、保安官のランスなどは、妻を持つ身であるにもかかわらず、ミニーに結婚を迫ったりしています。 そこにやってきたのが、かつてミニーが一目ぼれしたジョンソンです。ただ、それは世を忍ぶ仮の姿、実際はラメレスという名前の、強盗団の首領だったのです。とは言っても、彼の場合は、父親が亡くなった時に初めて家業が強盗だと知り、その後は子分たちや家族を養うために仕方なく強盗業を経営することになったという、不思議なキャラクターです。 偶然の再開で恋に落ちるのはお約束、ミニーはジョンソンを自宅に招きます。そこに、あきらめの悪いランスがやってきたので、ジョンソンは隠れますが、家を出たときにランスの銃で撃たれてしまいます。ミニーは彼を2階に隠し、ランスと対峙します。しかし、ランスは天井から落ちてきた血で、ジョンソンがいることに気づきます。そこで、変な男気を見せ、トランプの勝負でミニーが勝ったら、自分は身を引くが、もし負けた時には自分のものになれ、と言います。結局、勝負はミニーがいかさまで勝つのですが、なぜかランスはそれを見逃します。 数日後、町の男たちは、ジョンソンを追って山狩りを仕掛けています。多勢に無勢、ジョンソンは捕まってランスの前に連れてこられ、リンチにかけられそうになりますが、バーテンのニックがミニーに知らせたため、彼女は急いで馬に乗ってやってきてリンチを阻止、滾々とみんなを諭し、二人は新しい土地へと旅立つのです。 そんな物語に付けられたプッチーニの音楽は、もう甘美さのてんこ盛りです。アメリカのお話なので、アメリカの音楽が使われているように言われていますが、それはほとんど気づきません。わずかに、シンコペーションのリズムが時折表れるだけ、それよりも、なぜか東洋的な五音階がいたるところで聴こえてきます。ロイド・ウェッバーの「オペラ座の怪人」にとてもよく似た部分もありますね。 そんなプッチーニの魅力を、この録音は余すところなく伝えてくれています。まずは、ド頭でその音圧に腰を抜かします。最初の一撃で客の心をわしづかみにするという、これはプッチーニの得意技です。録音は、とても丁寧なセッションで行われたようで、ソリストたちの定位もしっかり計算されていて、あるべきところから聴こえてきます。それは、とても雄弁なオーケストラと一体化した、出しゃばらない絶妙なバランスがとられています。初めて名前を聴いたオーケストラですが、渋い弦楽器の響きはとことん魅力的です。 ジョンソン役のテノールがイモなのが、わずかな疵でしょうか。 SACD Artwork © Pentatone Music B.V. |

||||||

1969年の第2組曲は、LPを持っていました。これがブーレーズにとっては初めてのラヴェルのアルバムだったはずです。  1969年にバーンスタインが退任した後、ニューヨーク・フィルはジョージ・セルに2年間「音楽顧問」を務めさせることにし、1971年にブーレーズが音楽監督に就任します。彼は1972年にまず全曲版を定期演奏会で取り上げ、さらに、1975年にも再び取り上げました。そのコンサートは3月の13、14、18日に行われましたが、当時の録音のパターンとしては、演奏会で取り上げたものを同じ時期にスタジオで録音するというやり方が一般的でしたので、この全曲版も、同じタイミングで17日と22日に、マンハッタン・センターでのセッション録音が行われています。もちろん、しっかり4チャンネル仕様でのLPがリリースされていました。 その、ほぼ20年後のベルリン・フィルとの録音(これもセッション録音)の方が、世間的には定評があるようですが、これは曲が始まってすぐに聴こえてくるフルートのソロがなんとも情緒的に過ぎていて、そこでもうその先を聴く気を失ってしまいました。これはおそらくパユの演奏だったのでしょう。 それに比べると、このニューヨーク・フィルとの演奏では、こちらはおそらくジュリアス・ベイカーなのでしょう、きっぱりと主張のこもったソロが、とても強いインパクトを与えてくれます。 そして、ここでは4チャンネルならではの音場設定によって、様々な新しい発見に出会えることになります。まずは、この曲ではハープが2台使われているのですが、1番ハープはリアの左、2番ハープはリアの右から、それぞれかなりの距離を隔てて聴こえてくるのです。おそらくラヴェルはそこまでは想定してなかったのでしょうが、この音場だと、時には互いに呼びかけているような場面も見つかり、とても興味深く聴くことができます。 もう一つ、弦楽器がとても幅広く広がっていて、ヴァイオリンがフロント左、ヴィオラがリア右と、ほぼ対角線上から聴こえてきます。これによって、普通はあまり目立たないヴィオラのパートが、まるで手に取るようにクリアに聴こえてきますから、スコアを見なくてもこのパートがどんなことをやっているかがはっきり分かるようになります。こんなに大活躍していたなんて、初めて知りました。 それと、ここでは全曲版ならではの合唱の重要性もはっきり分かります。特に第2場の冒頭の「Interlude」でのア・カペラは絶品です。 SACDになった時のカップリングが、同じ1975年に録音されたのに、LPではリリースされず、1987年にやっと「火の鳥」とのカップリングでCD化されたという、ストラヴィンスキーの「うぐいすの歌」です。当然、4チャンネルのミックスは行われなかったので、今回はダットンがオリジナルのマルチトラックテープから新たにサラウンド・ミックスを行っています。これは、オペラの「夜鳴きうぐいす」の後半を交響詩に書き直したものですが、ここでも「うぐいす」役のベイカーのフルートが大活躍です。 SACD Artwork © Vocalion Ltd |

||||||

このレーベルでの第2弾となるこのアルバムは、今では珍しくなったセッション録音によるもので、そのために2020年10月に4日間の日程がとられていました。 この時期は、世界中のどこでも普通の状態での演奏会や録音は行えませんでしたから、その録音セッションの時の写真を見ると弦楽器は通常では2人で一つの譜面台を使うところを、一人だけで1つの譜面台を使って奏者間の距離を広げるという配慮がとられていたことが分かります。ただ、マスクを着用している人は誰もいないようですね。バスクのオーケストラだというのに。  一応ラヴェルはフランスの作曲家ということになっていますが(さらに、今でも彼のことをドビュッシーと並ぶ「印象派」の作曲家だという人までいます)、彼は母親がバスク人ということで、その作品の中にはバスクとかスペインの情緒がふんだんに盛り込まれているものが多くあります。ですから、このオーケストラにとってはほとんど「ご当地もの」というノリで演奏できているのではないでしょうか。 確かに、アルバムを通して聴いた印象は、これまで聴いてきたものとはかなり違った、ちょっとスマートさに欠ける演奏だな、ということでした。よくあるふわふわした「フランス的」な「エスプリ」などはほとんど感じられず、それよりももっと素朴な「民族性」、あるいは「土俗性」のようなものが聴こえてくるのですよ。 しかし、それは別に違和感ではなく、なんとも心地よく感じられるものでした。作品の持つ情緒が、いたって自然に表現されているような気がしたのです。おそらく、その要因の最大のものは、リズム感でしょうね。例えば、「スペイン奇想曲」では、その名の通りスペインの舞曲のリズムが使われていますが、それがいったんフランス風に変換されたものではなく、ストレートにスペインのリズムとして伝わってくるのですよ。最後の「祭り」でカスタネットとマリンバが表れるところなどは、これこそスペインのリズム・セクションなのだな、という感慨がありました。 「亡き王女のためのパヴァーヌ」では、最初のホルンのソロの、なんと鄙びた音色だったことでしょう。何度も出てくるフルートのソロも、きらびやかに歌い上げる、というのではなく、あくまで、まるで民謡のメロディを歌うような素朴な表現が、逆に心を打ちます。 最後の「ボレロ」も、あの単調極まりないリズムを、彼らはいとも自然に受け止めて、その中で何の衒いもなくそれぞれの楽器がそれぞれにあの同じメロディを歌っています。ソロはもちろん、ほかの楽器と一緒にやっているときも、きれいに揃えるといったチマチマしたことは、念頭にないようです。その結果出来上がった、とても田舎臭い「ボレロ」、これは、かなり魅力的です。 CD Artwork © Ondine Oy |

||||||

LPというのは、普通のステレオでもそれぞれのチャンネルにはほかのチャンネルの音が混じっています。それは「クロストーク(音の漏れ)」と呼ばれて、原理的に仕方のないものでした。ですから、さらに4つのチャンネルに録音されていた音をしっかり分離して聴くことは、まず不可能でした。 もちろん、4チャンネルの時代には、LPと同時に4トラックのオープンリールのテープに4つのチャンネルがダビングされたものも商品化されています。それを再生するための、家庭用の4トラック・テープレコーダーも確かに販売されていました。これでしたらクロストークの問題はほぼ解決できます。しかし、当時の家庭用4トラックのテープのメインの規格は、「4トラック2チャンネル」という、テープをひっくり返して往復で使うタイプでしたから、全部のトラックを片方向だけで使うこの4チャンネル用のレコーダー(4トラック4チャンネル)は、機種も少なく、ほとんど普及しませんでした。 それが、今では適切なAVシステムさえあれば、そんなマルチトラックのテープでなければ聴けなかった、クロストークのないかっちりした定位の音が、簡単に聴けるようになったのですからね。 今回は、ブーレーズが指揮したニューヨーク・フィルによる、ファリャの「三角帽子」などが入ったアルバムです。それにしても、ブーレーズとファリャなんて、かなりのミスマッチのような気がしますね。ただ、ここではオリジナルのLPのカップリングに「チェンバロ協奏曲」を選んだことに、ブーレーズらしさを感じてしまいました。 この曲は、1926年に作られていますから、「チェンバロ」とは言っても、ファリャが想定したのは現在普通に使われている「ヒストリカル・チェンバロ」ではありません。それは「モダン・チェンバロ」という、その当時新しく作られた楽器でした。そのころは「バロック音楽」が少しずつ知られるようになってきた時期ですが、そこでかつて使われていたチェンバロという楽器は博物館などでは見ることはできても、実際に演奏できる楽器ではなくなっていて、それを修復する職人もいませんでした。そこで、それをその時代に蘇らせようと、ワンダ・ランドフスカなどが中心になって、ピアノのボディにチェンバロの発音原理を持ち込んだ楽器を作らせます。それが「モダン・チェンバロ」です。この作品も、ランドフスカのために作られました。 「協奏曲」とは言ってますが、チェンバロの他にはヴァイオリン、チェロ、フルート、オーボエ、クラリネットという編成の、実質的には6重奏です。もちろん、すべてモダン楽器、当時のNYフィルの首席奏者たちですね。ですから、チェンバロはもうガンガン弾きまくっていますし、2楽章の冒頭などは低音からものすごいエネルギッシュなイントロを繰り出しています。そんな「怪物」の姿を、ブーレーズは残しておきたかったのかもしれません。これは、フロント一杯にチェンバロが広がっていて、それを取り囲むようにサイドからリアに他の楽器が定位しています。 「三角帽子」では、スペクタクルな音場が圧倒的な力で迫ってきます。イントロダクションのカスタネットの連打などは、まさに「ウォール・オブ・サウンド」ですからね。ボーナス・トラックのデュカスの「ラ・ペリ」は、少し後の録音ですが、音のクオリティがかなり上がっていて、CBSらしくない繊細な弦楽器の魅力がたっぷり味わえます。 SACD Artwork © Vocalion Ltd |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |