|

|

|

|

![]()

リリーフ・フランキー。 佐久間學

ですから、ある意味ソ連時代のプロパガンダだったショスタコーヴィチあたりは、もしかしたらこの先「西側」諸国では演奏することは困難になるかもしれませんね。 そんなショスタコーヴィチの新しい録音は、ちょっと毛色の変わった「ジャズとバラエティ」というタイトルのアルバムでした。ブックレットにあるライナーノーツのタイトルが「軽めのショスタコーヴィチ」とあるように、これは、彼の「軽い」音楽を集めたものです。 この中で演奏されているのは、まず1934年に作られた「ジャズ組曲第1番Suite for Jazz Orchestra No.1」です。正式には「ジャズ・オーケストラのための組曲第1番」というタイトルですが、ここでは「ジャズ・オーケストラ」というのは、ジャズのピアノ・トリオにサックス、トランペット、トロンボーンが加わった、いわゆる「ビッグバンド」にさらに弦楽器が加わったもの、という意味のようですね。ここでは、そのピアノは指揮者のリットン自身が演奏しています。日本では、この編成のバンドは、かつては歌謡曲(死語)のステージで使われていましたね。ですから、ここで聴こえてくる3つの楽章、「ワルツ」、「ポルカ」、「フォックストロット」は「ジャズ」とは無縁の、ほのぼのとした音楽です。同じ世代のカバレフスキーやハチャトゥリアンといった作曲家の作品とよく似たテイストを持っています。 そして、これまでだと、ふつうはこの組曲と一緒に「ジャズ組曲第2番」というのが演奏されていたものでした。そして、その時には、「ジャズ組曲第2番(ステージ・オーケストラのための組曲Suite for Variety Orchestra)」というのが、その作品のフルネームとして示されていたはずです。この曲は、8つの楽章からできていて、1988年にロストロポーヴィチによってロンドンで初演されています。ところが、それは、1950年ごろにおそらくはショスタコーヴィチの弟子が、彼の指示で過去の作品を編曲して作ったとされているもので、そのタイトルこそが、「ステージ・オーケストラのための組曲」でした。 確かに、「ジャズ組曲第2番」という、3つの楽章の作品も1938年に作られています。しかし、それはソ連国立ジャズ・オーケストラによって初演された後、スコアが消滅してしまっていたのです。そのスケッチ(ピアノ譜)が発見されたのは1999年のことで、ショスタコーヴィチの多くの知られざる作品の再構築を行ったことで知られているイギリスの作曲家/音楽学者のジェラルド・マクバーニー(こちらで紹介されている「オランゴ」も彼が修復)によってオーケストレーションが施され、2000年に初演されています。ただ、その録音は、いまだに存在していないようですね。ですから、今回のアルバムでせっかくそのような「真実」が明かされているのですから、この、誰もCDで聴いたことがない「ジャズ組曲第2番」も録音してくれればよかったのに、とは思いませんか? 冒頭に出てきた「ワルツ」が、このアルバムの中でさらに2回、別々のオーケストレーションで登場します。最後の「ステージ・オーケストラのための組曲」の中のバージョンがキューブリックの「アイズ・ワイド・シャット」の中で効果的に使われていましたね。 それ以外の収録曲は、「黄金時代」と「明るい小川」という2曲のバレエ組曲と、アメリカのポップス「Tea for Two」をロシアの作曲家が歌詞を変えて歌った「タヒチ・トロット」という曲を、ショスタコーヴィチがレコードで2回聴いただけで、たった45分で仕上げたというオーケストラのためのかなり凝った編曲です。 リットンの指揮は、とても表情豊かで華やかです。「ロシアのジャズ」をゴージャスに演奏しています。 SACD Artwork © BIS Redords AB |

||||||

彼はパリのコンセルヴァトワールでジョリヴェに師事しましたが、卒業後は自らの新しい語法を発見するために、音楽以外のことにも探求心を寄せたのだそうです。彼の作品はオペラから室内楽まで、あらゆるジャンルを網羅していて、それらはフランスの音楽出版社、デュランから出版されています。さらに、彼は映画音楽もかなりの数を作っています。作風は、基本的に調性音楽ですが、その中にモード(旋法)も取り入れているのだそうです。 これまでに、それなりに彼の作品のアルバムはリリースされているようですが、まだまだ「知られざる作曲家」なのでしょうね。 ここで演奏しているのはジャン=リュック・ムネというフルーティストです。「青葉城恋歌」ですね(それは「宗さん」)。現代の音楽をメインのレパートリーとしていて、多くの現代作曲家の作品の初演や録音を行ってきています。ここで共演している現代音楽の演奏集団「アンサンブル・アルテルナンス」も、自ら創設しています。 ここで収録されている作品は、1998年から2019年までの間に録音されています。そんな、20年もの長い間お蔵入りになっていたものが晴れてリリースされるという気持ちを込めてなのかどうかは分かりませんが、タイトルにはギリシャ語で「追憶」という意味を持つ「MNAOMAI」という言葉が使われています。 最初の曲は、「ヘリアデス(英雄の娘)」というタイトルの2007年の作品です。ここでは、ムネのアンサンブルのメンバーから、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロが加わっています。3曲から出来ていますが、1曲目ではアルトフルートが使われます。それこそ、ジョリヴェを思い起こさせるような呪術的な雰囲気がそのアルトフルートで漂っている中で、弦楽器勝ちはまるで日本民謡のようなテーマを奏でています。 2曲目になると、ムネはピッコロに持ち替えて、ダンスのような元気な曲調となります。最後には、そのピッコロにがメシアンかと思えるような鳥の声の模倣を行います。 3曲目は普通のフルートで、ヴァイオリンとの瞑想的な対話を行っています。ムネのフルートは、現代曲のスペシャリストにありがちな、とても乾いた音に聴こえます。 次の曲は、「砂漠の歌」という2010年に作られた、アルトフルートのソロのための曲です。おそらく、ムネという人はこの楽器が最も得意なのではないでしょうか。ありとあらゆる現代奏法を織り込んだ難曲を、見事に仕上げています。 そして、次が似たようなタイトルの2002年に作られた「砂漠」という作品です。ここでは、アルトフルートと、なんと男声合唱が共演します。こんな組み合わせの作品なんて、ほとんど初めて聴いたような気がします。合唱のパートはなかなかリリカルな感じで、ハーモニーも美しいのですが、そこに先ほどの「砂漠の歌」(同じようなタイトルなのは、音楽的にも同じ要素が含まれているということのようです)の現代奏法丸出しのテイストでアルトフルートが絡んできますから、その違和感がなんとも言えません。ただ、曲の後半では、おそらく合唱は「不確定性」の、楽譜では表せないような表現をしているような気がします。 次は、もっとも初期、1996年に作られたアルトフルートのための「5つの小品」です。これは、ムネの委嘱によって作られています。そして、1998年に録音されたのですね。ここでは、様々な現代奏法とともに、アルサンが非常に興味を示していたという日本の音楽の要素も聴きとることができます。最後の曲などはたった50秒で終わってしまいますが、その間にずっと音を切ることなく演奏する「循環呼吸」が用いられています。 最後の曲は2001年に作られた「3つの夜想曲」。フルート、ヴィオラ、ハープという、ドビュッシーの「ソナタ」と同じ編成ですが、ドビュッシーよりはるかに不気味な音楽です。 CD Artwork © Milano Dischi s.r.l. |

||||||

この映像、課題曲はジョリヴェの第1楽章と、エマニュエル・バッハのニ短調の第2、3楽章なのですが、字幕では「1、2楽章」となってましたね。  ニルセンは、ヴァイオリン(1911年)、フルート(1926年)、クラリネット(1928年)の順に協奏曲を作っていますが、ヴァイオリン協奏曲とフルート協奏曲の間では作風がかなり変わっていると言われています。正直、彼のフルート協奏曲は、慣れるまではなにか素直に入っていけないようなところがあったのですが、ヴァイオリン協奏曲の場合は、かなり古典的な要素が残っているので、初めて聴いた方でもすんなりと楽しめるのではないでしょうか。楽章は2つですが、それぞれが前半はゆっくり、後半は速いテンポに変わるという構成で、キャッチーなテーマとも相まって、盛り上がります。 ダーレネくんは、2000年生まれですから、コンクールの時には18歳でした(誕生日は8月)。その年に、BISレーベルから、チャイコフスキーとバーバーの協奏曲というデビューアルバムをリリースします。翌年にはピアノ伴奏で北欧の作曲家の作品集、そして3枚目となるアルバムが、2021年6月に録音されたこのSACDです。ですから、録音の時には彼はまだ20歳でした。 まずは、トラックに従ってニルセンから聴き始めます。最初に引き込まれたのは、その音色です。なんという爽やかな響きなのでしょう。どの音域でも、全く濁りのない、まさにピュアな音が聴こえてきます。それはもう楽器を弾く、というのではなく、楽器本来の響きをそのまま導き出す、といった感じです。ですから、表現にも無理なところは全然なく、曲自体が求めている表現がストレートに楽器から醸し出されているのでは、というように聴こえてきます。時折出てくる、いかにもニルセンらしいちょっと自虐的なフレーズなどは、なんかそんなへんちくりんなところをとことん楽しんでいるような気さえしてきます。そして、キャッチーな部分では、思い切りそのメロディをこれでもかというようにノリノリで演奏しています。 シベリウスでも同じこと、こちらは、聴きなれたフレーズが全くリニューアルされたかのように新鮮に味わえます。大上段に構えるとか、深刻ぶって勿体ぶったしぐさを取るといったような、必要以上に立派なものを聴かせるといった意識はさらさらないのでしょう、やはり抵抗なくシベリウスの音楽が心にしみてきます。 きっと、彼は自分が楽しいと思っている音楽を、聴いている人みんなにそのまま伝えたいと思っているのでしょうね。そんな当たり前のことがなかなかできない「巨匠」が、世の中には多すぎることに気づかせてくれました。 SACD Artwork © BIS Records AB |

||||||

オルガン以外にも、この曲には珍しい楽器が使われています。それは、スコアでは「バス・フルート」と「バス・オーボエ」と指定されている楽器です。ただ、「バス・フルート」というのは、本来は普通のフルートの1オクターブ下の音が出る楽器ですが、ここではそんなに低くない、4度下の音が出る楽器(G管)が指定されていますから、一般的には「アルト・フルート」と呼ばれている楽器です。あると重宝します。 「バス・オーボエ」の方も、実際の楽器は「バリトン・オーボエ」と呼ばれていて、普通のオーボエの1オクターブ下の音が出る楽器です。ですから、オーボエの5度下の音が出る(F管)コール・アングレは、ちょうどそれらの真ん中に位置することになりますね。この楽器は、時折ソロを取っていますから、すぐわかるはずです。これと同じ音域の楽器で、リヒャルト・シュトラウスがよく使っていた「ヘッケルホーン」という楽器もあります。バリトン・オーボエは非常に珍しい楽器ですので、代わりにこのヘッケルホーンを使って演奏することもあるようですね。 そんな珍しい楽器を使ったホルストのスコアを、ここではサラウンドで楽しむことができます。1971年といえば、「4チャンネル」の黎明期ですから、ことさらそんな「周りから聴こえて来る」という感じを強調した録音とミキシングが行われていますから、もう圧倒されます。一番うれしいのは、ここではハープが2台使われているのですが、それがしっかり右奥と左奥に定位しているのですよ。そうすると、ホルストがこの2台の間でしっかりやり取りを設定していたことが手に取るようにわかります。 バーンスタインの演奏は、そんなスペクタクルな部分をことさら強調しているわけではありませんが、録音の方でそのような「立体感」を存分に味わえるようにしているのですね。そこでは、それぞれの楽器がくっきりと浮かび上がって聴こえてきますが、それらを演奏しているプレーヤーたちは、はしっかりアンサンブルの中でバランスを取って演奏していることもよく分かります。2曲目の「金星」のようなしっとりとした曲で、そのあたりの素晴らしいアンサンブルが感じられます。 ただ、そのような「立体感」は存分に味わえるのですが、その個々の楽器の音は、何かとても乾いていて、潤いに欠けている気がします。おそらく、これはテープの経年変化による劣化のせいなのでしょう。最後の「海王星」に出てくる女声合唱などは、とても人間の声とは思えないように歪みきっています。 ボーナス・トラックとして、1977年にリリースされたブリテンの追悼アルバム(この前年に他界しています)の中のA面に入っていた、「ピーター・グライムズ」の中の「4つの海の前奏曲」と「パッサカリア」が収録されています。 こちらは、「惑星」とは音が全然違います。弦楽器などの艶やかさはまさに別物、とても芳醇な響きが味わえます。元のアルバムのB面に入っていたのは、バーンスタイン自身がアメリカ初演を行った直後に録音された「イギリス民謡組曲」です。これも、いずれはこのレーベルで聴くことができることを期待しましょう。 SACD Artwork © Vocalion Ltd |

||||||

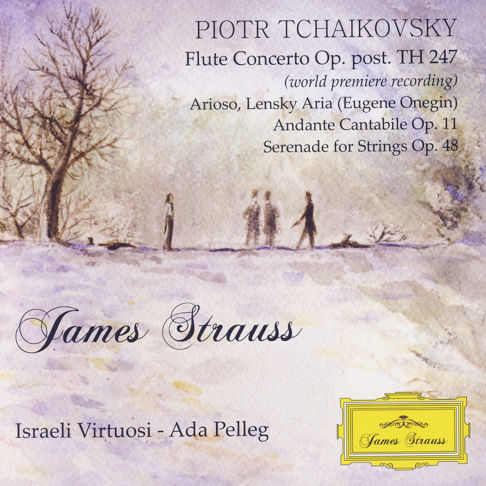

ということで、サブスクで2020年3月にリリースされたこのアルバムも、クラシックでありながら、CDに関する情報は全く見つけることができませんでした。困ったことに、録音データやアーティストの情報などは、これもどこを探してもブックレットが見つからなかったので、全く知ることは出来ません。 とりあえず、メイン・アーティストである、ジェイムズ・ストロース(ラストネームはドイツ読みでは「シュトラウス」)という、全く聞いたことのない名前のブラジルのフルーティストについては、情報がありました。生まれたのは1974年で、パリのコンセルヴァトワールでピエール=イヴ・アルトーに学んだのだそうです。それと並行して、まだ存命だったランパルの教えも受けています。 さらに、そのランパルの「1960年代にソ連に行ったときに、チャイコフスキーの未完のフルート協奏曲の楽譜を見たことがある」という言葉を信じて、その楽譜を探しまくったそうなのです。結局、フィンランドとロシアで3つの自筆稿の断片を発見し、それを元に他のチャイコフスキーの曲も用いて、「演奏会用小品」というタイトルで復元しました。楽譜も出版されていますし、彼自身による録音もあります。  今回のニューアルバムは、モーツァルトの「シンフォニー・コンチェルタンテ」を集めたものです。「協奏交響曲」とも言われているジャンルですが、バロック時代によく作られた複数の独奏楽器が活躍する協奏曲のことです。とは言っても、モーツァルトのその名前で呼ばれている2つの作品(ヴァイオリンとヴィオラ、木管楽器)ではなく、普通は「フルートとハープのための協奏曲」と言われている作品がメインとなっています。 それはトリになってますが、その前に、まずは「ポストホルン・セレナーデ」の中で、フルートとオーボエをソリスティックに扱っている2つの楽章が演奏されています。フルートはまずまずですが、相方の、やはりブラジルのオーボエ奏者がとても上手なので、軽やかな演奏には仕上がっています。 その次が、なんと「2台のピアノのためのソナタ K448」を、フルート2本とオーケストラのために編曲したという作品です。これは、フルートの2人のアンサンブルにちょっとユルいところがあるので、ピアノ版を聴いた時のような切れの良さが全く感じられなくなっています。残念。 もっとひどいのは、その次の、モーツァルトの初期のオペラ「ポントの王ミトリダーテ」からの二重唱を、フルートとクラリネットのソロとオーケストラに編曲したものです。この2つの楽器の相性がとても悪いので、なんか、ひどく雑な音楽に変わっています。 そして、最後が「フルートとハープのための協奏曲」ですが、こちらはハープの人がなんともおとなしい演奏に終始しているので、全くのサロン音楽に成り下がっています。 オーケストラも、「ユナイテッド・ヨーロッパ室内管弦楽団」という得体のしれない団体で、緊張感の乏しい演奏を繰り広げています。 こんなひどいアルバム、サブスクですから我慢できますが、ハイレゾのダウンロード版などを購入した人は後悔しているでしょうね。 Digital Contents Artwork © Cri Du Chat Disques |

||||||

1936年の10月に、ヒンデミットは、「バレエ・リュス・ド・モンテカルロ」の芸術監督だったレオニード・マシーンから、バレエ・プロジェクトを共同で進めたいという申し出を受けました。 ヒンデミットは翌年の5月に、フィレンツェのサンタ・クローチェ教会を訪れますが、その時に、そこで見たジョットによってアッシジの聖フランチェスコの生涯が描かれた巨大なフレスコ画に圧倒されます。 マシーンもこの題材でヒンデミットと一緒にバレエを製作することに同意します。そして、ナポリのポジタート海岸に滞在中に二人の親密な共同作業は進み、そこでかなりの部分がほぼ完成します。 バレエのために作られたのは全部で11曲、初演は、バレエ・リュス・ド・モンテカルロによって、ロンドンのドルリー・レーン劇場で1938年7月21日に行われました。指揮はヒンデミット自身、マシーンが聖フランチェスコ役を踊りました。 出版に際しては、タイトルが、それまでの「Franz von Assisi(アッシジの聖フランチェスコ)」から「Nobilissima Visione(気高き幻想)」に改められました。 バレエの台本はヒンデミットとマシーンとの共作で、6つの場からなっています。ヒンデミットが作った11の曲は休みなく演奏されます。

1曲目(序奏とロンド):8曲目の16小節目から最後まで+10曲目 2曲目(行進曲とパストラーレ):4曲目+5曲目 3曲目(パッサカリア):11曲目 というもので、その際に管楽器がユニゾンで少し増やされています。 調べてみると、このバレエ全曲版は、すでに1993年にカール・アントン・リッケンバッハーとバンベルク交響楽団によってKOCHに録音されていました。ですから、今回のシュウォーツ盤のジャケットにある「First recording of complete ballet」という表記は事実誤認ということになります。5人ぐらいでチェックしないと。 リッケンバッハー盤は手堅く地味な演奏ですが、このシュウォーツ盤は、まるでアニメ映画を見ているように生き生きとした音楽に仕上がっています。9曲目にはトロンボーンの派手なソロが出てきますが、それを演奏しているのはこのシアトル交響楽団の首席奏者の山本さんです。 CD Artwork © Naxos Rights US, Inc. |

||||||

ここで演奏されているのは、バッハのよく知られているフルート・ソナタたちですが、それ以外に「ファンタジア」とか、「インプロヴィゼーション」といったタイトルの、この二人によるオリジナル曲のようなものも演奏されています。 1曲目が、そんな「バッハ/ロマニウク/柴田」というクレジットのある「サラバンドによるファンタジア」です。これは、バッハの無伴奏パルティータの3曲目の「サラバンド」が元ネタになっています。まず、フルートだけで即興的なイントロが披露された後、その原曲がそのまま演奏されますが、そこに途中からフォルテピアノが加わります。最初は単音ですが、やがて1声部のオブリガートとなり、さらにはコードも加わってきます。元の曲は無伴奏ですから、バッハは低音の指示は何も書いていないのですが、ロマニウクはそこにとても自由なコードを付けているのが、面白いですね。後半には、フルートも、これはもちろんバロックの範疇でのやはり自由で大胆な装飾が繰り広げられます。 そのあとは、普通にチェンバロの伴奏が付くホ長調とホ短調のフルート・ソナタが演奏されています。バッハのソナタには、チェンバロ・パートに低音だけを書いたものと、さらにしっかりオブリガートまで書き込んだものの2種類がありますが、この2曲はいずれも低音だけ、ですから、演奏者はそれに従って右手で和音を演奏しなければいけません。となると、これはロマニウクにとってはお手の物、もう、様々なアイディアが詰まった一度きりしか聴けないような、まさに即興的で生き生きとした伴奏が生まれています。これは楽しいですね。 ここでバッハは一休み、ロマニウクのオリジナルの「インプロヴィゼーション」が演奏されます。ここでは再びフォルテピアノの登場ですが、ここでは「パンタロン」という、ダンパーを全部持ち上げるペダルが使われています。胃腸薬ではありません(それは「パンシロン」)。その中で細かいアルペジオで、それこそハープで演奏しているようなテイストでバッハ風のハーモニーが流れる、という美しい曲ですね。 そして最後に、最も有名なロ短調のフルート・ソナタが演奏されます。これは、先ほどのオブリガートも入った伴奏ですから、フォルテピアノが使われています。最近は、モダンフルートでも伴奏にモダンピアノが使われることは珍しくなっていますが、バッハの時代にはもうこのフォルテピアノという楽器は存在していたので、このように使われることはあったはずですね。ただ、実際にこの組み合わせでこの曲を聴くのはこれが初めてです。 ここでは、ロマニウクはそのフォルテピアノによって、チェンバロではなかなか難しい細かいダイナミクスの変化を表現しています。これが、フルートとしっかりシンクロしていて、ピリオド・シーンではあまり聴くことができない細やかな表情が感じられるのはうれしいですね。さらに、ここでもゆっくりした第2楽章では、やはり「パンタロン」系のペダルを使って、チェンバロでもピアノでもない絶妙のタッチと音色を実現させています。その中で、この楽章では前半と後半にそれぞれ繰り返しがあるのですが、その繰り返した部分で柴田さんは思いっきり自由な装飾を施して、楽しませてくれます。 最後の楽章は、前半は普通のフォルテピアノの音ですが、後半の12/16の部分で、また「パンタロン」を使って、音色を変えていましたね。 ここでは、A=405Hzという、普通のバロックピッチ(415Hzあたり)よりかなり低め、440Hzに比べるとほぼ全音近く低いピッチの楽器が使われています。そのせいかどうか知りませんが、トラヴェルソのピッチからは、前回のアルバムのような驚異的な正確さを聴くことは出来ませんでした。 CD Artwork © Outhere Music |

||||||

クリードは、やはり優秀な指導者として、そのドイツの合唱団だけではなく、2014年からはデンマーク国立ヴォーカルアンサンブルの首席指揮者にもなっていました。すでに、その翌年には、このチームでメシアンのアルバムをリリースしていましたね。このアルバムでは、録音時期や会場、そしてエンジニアも異なった2種類のセッションが集められていて、それらが全然違う音になっていたということで印象に残っています。 今回は、録音の時期は曲によって少し違っていますが、すべて同じエンジニアと同じ会場ということで、アルバム全体の印象は同じテイストにまとまっています。ただ、その水準が、それほど高くないところで平均化されている、というちょっと残念なところはありますね。つまり、先ほどのメシアンのアルバムでのあまり音の良くなかった録音会場と録音スタッフが、ここでは起用されていたのですね。せっかくのSACDですし、元の録音はDXD (352,8 kHz/24 Bit)だというのに、サウンド的にはちょっと期待外れの仕上がりになっていました。 今回のアルバムで登場するのは、リゲティとコダーイです。いずれもハンガリーの作曲家ですね。クリードはSWR時代に世界の国ごとのアルバムを連続して作っていましたが、その中にはハンガリーは入っていませんでした。ですから、これは、クリードにとってはその「続編」ということになるのかもしれませんね。 とはいっても、同じハンガリーの作曲家でも、この二人それぞれの名前を聴いて思い浮かべる作品は、全くイメージが違っているような気がしませんか? 誤解を恐れずに言えば、リゲティは「前衛音楽」、コダーイは「民族音楽」ということになるのでしょうか。 ただ、リゲティの場合、最初から「前衛」をやっていたわけでは決してありませんでした。というか、そもそもはコダーイの下で作曲の勉強をしていたのですからね。 しかし、彼の場合は、1956年に起こった、いわゆる「ハンガリー動乱」によって祖国を離れ、オーストリアに亡命することになり、そこで全く新しい音楽と出会ったために、あのような作品を作るようになったのですね。余談ですが、この「ハンガリー動乱」は、当時のソ連の支配に対抗しようとした人たちによって起こされた革命が、ソ連によって押さえつけられるという、今まさにウクライナで起こっていることと全く同じ意味を持つ戦いです。ソ連でもロシアでも、この国の本質は全く変わってはいないということですね。 まあ、リゲティの場合は、それで新天地での活躍が始まったのでしょうが。ですから、ここでは彼のハンガリー、つまり東ヨーロッパの時代と、亡命後の西ヨーロッパ時代の作品を併せて聴くことができます。 その、「東」時代の象徴的な作品が、1955年に作られた「マートラセントイムレの歌」でしょうか。これは、まさにコダーイの亜流といった、民謡を素材とした素朴な作品です。これが、1966年の、リゲティを代表する作品「ルクス・エテルナ」になると、そこにはそんな素朴さは全く見られない、これまで誰も聴いたことのない世界が広がるのです。ただ、この曲をサラウンドで聴いたのは初めてですが、なんか、いまいちパッとしない音場設定と、ちょっと歪みっぽい音が気になりました。 それはおそらくエンジニアのスキル不足によるものなのでしょうが、コダーイの、例えば有名な「マトラの風景」になると、この合唱団の持つ方向性とコダーイの音楽とのかなりの隔たりに愕然とさせられ、すっきりしない思いが残ります。 SACD Artwork © Naxos Global Logistics GmbH |

||||||

ご存知でしょうが、ハイブリッドSACDというのは、普通のCDとSACDとを貼り合わせた2層構造になっています。「層」のことを、英語ではレイヤー(layer)と言いますから、CD層のないSACDだけのものは「シングルレイヤーSACD」と呼ばれます。ですから、それはSACD専用のプレーヤーでなければ聴くことは出来ませんが、ハイブリッドSACDだと、普通のCDプレーヤーでもCD層を読み込んで再生できることになります。もちろん、その音はCDと全く同じです。 SACDというのは、そもそも録音方式からCDとは全く別物です。もちろん、いずれもデジタル録音なのですがCDでは昔から使われているPCM、SACDではそれまでは音楽用には使われてはいなかったDSDという方式が使われていて、その音響的なスペックはCDを少し上回っています。CDでは16bit/44.1kHzですが、SACDの場合はPCMに換算するとハイレゾの24bit/98kHzあたりに相当するとも言われています。とは言っても、BD-Aの24bit/192kHzには及びませんし、高周波ノイズを除去するために30kHz以上の周波数はカットされていますから、さほどのハイレゾ感はありません。そして、容量はCDでは800MBですが、SACDでは4.7GBと6倍近くに増えていて、CDを超える収録時間と、2チャンネルステレオと同時に、マルチチャンネル(サラウンド)の音源も保存できることになりました。ただ、そのスペック表を見てみると、2チャンネルステレオ単独の場合は109分まで入れられますが、そこにマルチチャンネルが加わると、それが60分から70分になってしまうというのですね。そうなると、今回のSACDでの95分45秒というのは不可能になるのですが、どういうことなのでしょうね。このレーベルのサラウンド対応SACDではほとんど収録時間は70分を優に超えていますから、なにかスペックを超えた措置が施されているのかもしれませんね。 ということで、このブーレーズのワーグナー集の中では、「使徒の愛餐」だけはSACDプレーヤーでなければ聴けないことになります。CDプレーヤーしかない人がこの珍しい曲を聴くためにこれを買っていたら、がっかりすることでしょう。そういう人には、このラインナップにさらに「ヴェーゼンドンクの5つの詩」を加えた2枚組CDが本家のSONYから出ていますから、そちらをお求めください。 この「使徒の愛餐」は、1975年にブーレーズが世界で初めて録音したものです。この曲は、大人数の男声合唱が延々とア・カペラで歌うという、あまり一般受けはしないものです。正直、男声合唱が好きな人が聴いても退屈してしまうだろうなあ、というような、冗長な作品です(そもそもワーグナー自身が、あまり気に入ってなかった)。そこに来て、この録音では主役の男声合唱(ウェストミンスター合唱団)があまりにお粗末です。初演の時には合唱団が1200人だったそうですが、もちろんそんなには集められないにしても、いかにも人数が少なく、マスとしての響きが感じられません。その後、ウィン・モリス(1978年)、ミシェル・プラッソン(1996年)、マルクス・ボッシュ(2003年)、クリスティアン・ティーレマン(2013年)などの録音が出ていますが、満足できる合唱が聴けるようになるまでには、ティーレマン盤まで待たなければいけませんでした。 とはいっても、ブーレーズが録音していなければ、おそらくティーレマンも録音したりはしなかったかもしれません。そういう意味では、これはとても価値と使途がある録音です。 SACD Artwork © Vocalion Ltd |

||||||

そんな理不尽なアルバムですが、CDで聴いてもそんじょそこらのメジャーレーベルのものに比べたら格段のクオリティだったのは幸せでした。弦楽器のしっとり感、金管の艶やかさ、そして木管の瑞々しさは、まさにこのレーベルならではです。 ロトのブルックナーというのは、これまでの録音の流れからはちょっと異例な曲目のように感じられますが、彼自身はコンサートではブルックナーは積極的に取り上げているようです。2015年に、彼がここで演奏しているケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団の首席指揮者と、同時にケルン市の音楽総監督に就任した時の記念演奏会で演奏したのが、ブルックナーの「交響曲第4番」だったのだそうです。 ということで、2024年のブルックナー生誕200年に向けて、このチームはブルックナーの交響曲の全曲録音に着手、その第1弾となる「第7番」のライブ録音が、2019年の12月8日から10日にかけて行われました。 聴き始める前に、ジャケットの演奏時間をチェックすると、全曲が56分44秒となっていました。これは、かなり速いテンポですね。ふつうはまず1時間を切る演奏はないのではないでしょうか。と思って、ちょっと調べてみると、ノリントンの演奏が54分36秒でした。これが、おそらく世界最速でしょうね。ほかにも50分台にはヘレヴェッヘ(59:53)とインバル(58:34)とウェルザー=メスト(56:47)もありますし、古いところではクレンペラー(57:17)やトスカニーニ(57:32)なんかもありました。確かに、という気がしますね。 ノリントンの演奏は、1楽章などは特に速い、という気はしません。それよりは、それぞれの楽器をとても歌わせている、という印象が強かったですね。そこから、自然な流れが生み出されて、必然的に演奏時間も短くなっているのではないでしょうか。 2楽章では、オープニングのこの部分(赤枠)に注目です。  3楽章がかなり速めなのは、すぐに分かります。 終楽章になると、やはり颯爽としたテンポであの軽やかなテーマが現れます。そのテーマが、それから約3分後に、重々しいオーケストレーションをまとって現れた時に、その最後でちょっと驚くことが起こりました。  調べてみたら、さっきの指揮者の中で、ヘレヴェッヘとノリントンがこれをやっていましたね。その他にはバレンボイムとチェリビダッケです。ちょっと面白くないですか? CD Artwork © Deutschlandradio / myrios classics |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |