|

|

|

|

![]()

土民語。 佐久間學

王立音楽院では、あのウィリアム・ベネットに師事し、その後ギルドホール音楽院に進んでフィリッパ・デイヴィースにも学んでいます。 彼女が使っている楽器は、日本のメーカー「アルタス」の「1707PS」というモデルです。これは純銀(Pure Silver)の楽器で、同じベネット門下でやはりロシア出身のデニス・ブリアコフも全く同じモデルを使っています(普通の銀のフルートには、スターリング・シルバーという、少し胴が混ざった合金が使われています)。 彼女は、イギリス・フルート協会の副会長という要職にあり、イギリス国内の多くのオーケストラのゲスト首席奏者をつとめる傍ら、ソリストとして世界中で活躍しているそうです。 ここで彼女が取り上げた作品は、「デビュー」にしてはかなり挑戦的なものばかりのように思えます。タイトルの最後にあるボウエンのソナタ以外は実際に聴いたことがありますから、間違いなくフルーティストのレパートリーにはなっているのですが、それらは必ずしも普通の聴衆にとっては「ポピュラー」なものではありません。ですから、彼女はこの選曲によって、作品の知名度を度外視したところで、自らの音楽性を聴きとってもらいたい、という、強烈な「自信」に満ちたメッセージを放っているのでしょう。 タイトルとは別の曲順で、まずは彼女の現在の文化圏、イギリスで1884年に生まれた作曲家ヨーク・ボウエンの「ソナタ」です。なんでも彼は「イギリスのラフマニノフ」と呼ばれていたそうで、その作風はヨーロッパのロマン派の音楽を正当に受け継ぐとともに、ドビュッシーあたりの少し新し目のテイストも混ざっているという感じです。 ヴァレンティンは、そんなロマンティシズムを、彼女の持ち味であるパワフルな音をフルに動員して伝えてくれます。ほんと、彼女の音は低音から高音までとにかく響き渡っていて、まるで油絵の具で盛り上げたような風景を見せてくれるのですね。ですから、時には水彩画のようなさっぱりした味も欲しくなりますが、まあ今の彼女は当分はこの路線で突っ走るのでしょうね。この曲では、最後のめまぐるしい動きの続くスケルツォ楽章で、テクニックの冴えも存分に披露してくれます。 次は、オリジナルはヴァイオリンの曲だったヴィターリの「シャコンヌ」です。これはごく最近ヤルゾンベクの演奏で聴いていました。今回は編曲も彼女自身が行ったという別のバージョンで、より「見せ場」が多くハイパワーになっています。ヴィタミンのせいでしょう。 続くシュルホフの「ソナタ」とアミーロフ「6つの小品」も、こちらで聴いていましたが、いずれもそれよりワンランク上がった音のクオリティと卓越したテクニックを楽しめます。特に、アゼルバイジャンのアミーロフへの民族的なシンパシーはとても強いものが感じられ、浮き立つようなダンス音楽も、しっとりとした情感を讃えたバラードも心に響きます。 最後は、やはり彼女が育った文化圏、アゼルバイジャンの隣国ジョージアのタクタキシヴィリの「ソナタ」です。これは多くの演奏を聴き、実際にさらってみたことがあって、曲全体の形は知っているつもりだったのですが、彼女の演奏は今までのイメージをガラリと変えるスケールの大きなものでした。その強靭な高音からは、中央アジアの大地の逞しさのようなものまで感じることができます。 CD Artwork © Guild Music Limited. |

||||||

その中で「160」という、割と最近のアイテムがモーツァルトの「レクイエム」だったので、聴いてみることにしました。ただ、録音は2015年と、ちょっと古めです。 その年には、イタリアのミラノで「万博」が開催されていました。それは「食」がテーマとされていて、食糧問題などにも真剣に立ち向かおうといったようなマジメな議論がなされたりしていたようですが、それに関連して「飢餓による犠牲者への追悼」の意味を込めてこの曲が演奏されたのだそうです。 そういうことなら、モーツァルトではなくイタリアのヴェルディあたりの「レクイエム」を演奏した方がいいのでは、と思うのですが、いずれにしてもその、ミラノのサン・マルコ寺院の大聖堂で行われたコンサートのライブ録音が、このCDには収められています。    もう一つ、この写真で気になるのは、客席で立っている人がいたり、なんだか歩き回っている人までいることです。「万博」ですから、もしかしたら出入り自由だったのでしょうかね。  肝心の演奏ですが、なんとも大時代的で、今どきあり得ないような遅いテンポにはがっかりさせられます。合唱も、最初のうちはとても力のある、集中力さえ見せてくれる演奏を聴かせてくれているのですが、そんなテンポで力を出し切ったのか、もう後半では気の毒なほど疲れを見せていて、ピッチは下がるし、全く緊張のない散漫な演奏になってしまっています。 さらに、ソリストも、バスなどはほとんど「音痴」と言っても構わないほどの音程の悪さ、もちろん、そんな人たちの集まりですから、アンサンブルはぐじゃぐじゃです。 なによりも我慢ならないのは、ここからは「飢餓による犠牲者への追悼」にふさわしい真摯さが演奏者からも聴衆からも、そして録音スタッフからも全く伝わってこないことです。 ちなみに、合唱指揮者の名前は「エリーナ・ガンバリーニ」というのだそうです。もっと頑張ろうね。 CD Artwork © Va Vinci Classics |

||||||

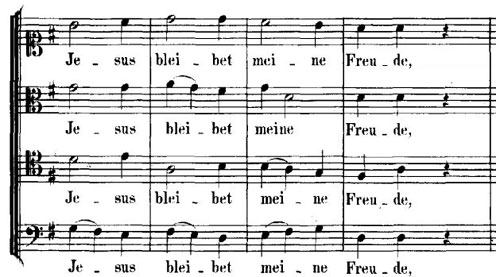

この曲がなぜ有名なのかというと、この中で使われているコラールが、「主よ人の望みの喜びよ(英語でJesu, Joy of Man's Desiring)」というタイトルで広く知られているからです。このコラール、実際はマルティン・ヤヌスという人が作ったものでドイツ語で「Jesus bleibet meine Freude(イエスは私の喜びであり続ける)」というものなのですが、それが一旦英訳されたものをさらに日本語に直した時に、微妙に表現が変わってしまったのでしょう。こういう「邦題」は、いまさら変えることはできないので厄介ですね。 このコラール、実際はこういう曲です。   そんな有名なメロディが、このBWV147では2回聴こえてきます。このカンタータは2つの部分から出来ていて(その間には、お説教などが入ったのでしょう)それぞれの部分の最後に、この曲が歌詞だけ変えて歌われるのです。 ですから、このカンタータ全体を聴いたことがない人は、まずはトランペットが大活躍する最初の合唱で心を奪われた後は、その後のレシタティーヴォやアリアでの退屈な思いを我慢して、次に来る有名なコラールを待ち望むことになるのでしょう。ところが、このCDでルドルフ・ルッツが指揮をするバッハ財団管弦楽団がそのイントロを演奏し始めると、もしかしたら「なんかちがう?」と感じられるかもしれません。それは、ここでそのメロディに付けられたスラーが、聴きなれているものとはちょっと違っているからです。 このイントロでは、上の楽譜のように、3つ並んだ八分音符全体にスラーが付いているので、とてもなめらかに、流れるような音楽が聴こえてくるはずなのに、ここでは、それがこんな風に演奏されているのです。  でも、バッハ自身が書いた楽譜だと、  実は、全部にスラーが付いているのは旧バッハ全集の楽譜です。しかし、新バッハ全集では、バッハが書いた通りのスラーに直っているはずなのです。実物は手元にないので確認はできないのですが、ここで載せたのは最新のBWVにある譜例ですから、おそらく間違いないでしょう。要するに、ルッツは「正しい」楽譜通りに演奏していただけなのですよ。 でも、昔から旧バッハ全集の楽譜で演奏されたものが、「主よ人の望みの喜びよ」として流布してきたのですから、もう「た〜ら〜ら〜」は誰の耳にも慣れ親しまれています。それを「楽譜通り」に演奏するのは、かなりの勇気がいることだったのではないでしょうか。この曲の新バッハ全集は1995年に出版されていますから、もしかしたら、これはその楽譜によるほとんど最初の録音だったのかもしれません。 実際、1999年に録音されている鈴木雅明とBCJの録音でも「た〜ら〜ら〜」ですからね。もしかしたら知っていてもできなかったのかもしれませんよ。「邦題」同様、あまりに親しまれ過ぎると、「正しい楽譜」までも使えなくなってしまうこともありえます。 ただ、このルッツの演奏では、ソリストがソプラノ以外はいまいちということで、曲全体としては魅力には欠けています。 でも、カップリングのBWV83とBWV115では、ソリストは絶好調、さらに、115ではマルク・アンタイのトラヴェルソもたっぷり聴くことができます。この人がいれば、演奏は安泰。 CD Artwork © J.S.Bach-Stiftung St.Gallen |

||||||

これに比べたら、マーラーの「交響曲第8番(千人の交響曲)」やストラヴィンスキーの「春の祭典」でさえ「普通の」編成に思えてきます。 そんな大変な曲でも、すでに1932年にはストコフスキーとフィラデルフィア管弦楽団によってライブ録音が行われており、その後も何種類かの録音は作られています。ただ、その頃はまだこの作品自体の知名度が低かったので、なかなか聴かれることはなかったのではないでしょうか。 そんな時に、ブーレーズとBBC交響楽団によって録音されたこの作品が、1975年にCBS(アメリカCOLUMBIA)からリリースされました。当時は飛ぶ鳥を落とす勢いだったブーレーズのアルバムということもあって、それは一気にこの作品がクラシック・ファンの間での市民権を得ることとなっていたのです。 これは、「4チャンネル」で録音されていたものでした。ですから、LPもアメリカではステレオと4チャンネルが両方発売されたのですが、日本ではおそらくステレオしか発売されてはいなかったのではないでしょうか。国内盤は1975年の5月にリリースされていることは、当時のカタログからはわかるのですが、それはステレオ盤だけのようでしたからね。おそらく、もはやこの頃には4チャンネルのブームは終わっていたのでしょう。 ですから、今回のDUTTONによるオリジナルの4チャンネルによるサラウンドは、ほとんどの人が初めて体験することになるのでしょうね。 正直なことを言うと、この曲に対してはあまり良いイメージはありませんでした。このブーレーズ盤は聴いてはいませんでしたが、そのすぐ後に小澤征爾とボストン交響楽団のアルバムが出て、それが大変評判が良かったので買ってみたところ、なにかその録音はスケールが小さくて、期待していた大編成のサウンドがあまり感じられなかったのですよね。 しかし、このブーレーズ盤をサラウンドで聴いてみたら、そんなトラウマは瞬時に消え去ってしまいました。大編成の弦楽器のふくよかな音、巨大な木管群、そしてエネルギッシュな金管群の作り出す輝かしい音、さらには打楽器のインパクトのあるサウンドが、360度の広がりで迫ってきます。 その時の録音の模様の写真が、ブックレットにありました。  ただ、並びは変わっても、それを再生した時にはバルトークと同じような音場が広がっているのは、実際にオーケストラを円周状に並べなくてもミキシングによってそれが可能になることを学んだからなのでしょうね。 そこに声楽が加わるわけですが、もう半世紀近くも前の録音だというのに、マスターテープの劣化がほとんど感じられないのは驚異的です。トーヴェのハイトーンが、くっきりとセンターに、とても瑞々しく再現された時には、思わずのけぞってしまいましたよ。 SACD Artwork © Vocalion LTD |

||||||

結局、そのような団体にとっての「第9」とは、あくまで合唱ありきになるわけですから、そんなことも許されるのでしょう。少人数の合唱団では、フルオーケストラをバックに演奏すると、合唱が聴こえなくなってしまいますから、そのぐらいの「小編成」のオーケストラの方が合唱が「映える」ので、都合がよいのかもしれません。 それだったら最後の楽章だけにしておけばいいものを、1楽章から始めて全曲を演奏したりするものですから、それは悲惨なことになります。まあ、弦楽器は半分以上減らしても声部はきちんと確保できますが、それに合わせて管楽器1本ずつにしていたりすると必要な音が出せませんから、それはとてもおぞましい、「第9」とは似て非なるものになってしまうのですよ。 フィリップ・ジョルダンが、彼が2014年から首席指揮者を務めているウィーン交響楽団と「第9」を演奏した時には、もちろんそんな冗談のような編成にはなることはなく、きっちりと正規の人数が集められていたことでしょう。そもそも、その演奏が行われたのも12月ではなく、2017年の5月でしたからね。これは、この年の2月から5月にかけて敢行されたベートーヴェンの交響曲の全曲コンサートの最後を飾ったものだったのでした。 ただ、ジョルダンのベートーヴェン・ツィクルスとしては、つい最近、やはり彼が音楽監督を務めるパリ・オペラ座管弦楽団とのものがあったのではないでしょうか。それは、こちらでもご紹介していた、ライブ映像によるツィクルスです。それは2014年の9月から2015年の7月にかけて収録されたもの、それからたった2年しか経っていないというのに、今度は別のオーケストラで同じことをやったというのは、なんか理解に苦しむのですが(カラヤンでさえ、10年は間を空けました)、まあ、そこには何か確固たる理由があったのでしょうね。 実際、この2つの録音を比較してみると、どの曲も例外なく演奏時間が短くなっているのですよ。「第9」に関しては、第2楽章以外の楽章が2分かそれ以上「短く」なっているのです。実際に聴いてみると、明らかにテンポが速くなっているのが分かります。 それは、確かに切れの良い演奏に仕上がっているな、という感じはするのですが、同時にそんなに早く演奏する意味が、いまいち伝わってきません。というか、木管楽器などは明らかにこのテンポに乗り切れず、ソロなどで落ち着きのない演奏を披露していたりしているのですね。最悪なのは、第2楽章のトリオの部分です。ジョルダンはスケルツォでも十分速かったものを、トリオに入るとさらに一段シフトアップしています。そのまま行くと、途中のオーボエのソロで崩壊してしまうのでは、と思っていると、オーボエ奏者はそこできっちりテンポを落として、とても安全な演奏を始めるのですから、指揮者もオーケストラ全体もそれにあわさざるを得なくなっていましたよ。もちろん、オーボエ・ソロが終われば、また元の速いテンポに戻るんですけどね。すっかり、指揮者はメンバーになめられているのでしょう。こんなんで、ウィーン国立歌劇場の音楽監督なんて務まるのでしょうか。 ジョルダンの音楽には、個人的には色々馴染めないことがあります。頻繁に使っているのが、楽譜に指定はないのに、一旦ピアノまで落としてクレッシェンドをするという表現。これを、第4楽章の合唱がオーケストラの間奏の後に「歓喜のテーマ」を朗々と再現するところでのBメロの頭でやっているのですから、もう悲しくなってしまいましたよ。 CD Artwork © Wiener Symphoniker |

||||||

演奏しているのは、ドイツのフルーティスト、アーデルハイト・クラウゼ=ピヒラーと、1998年にモスクワ音楽院で創設されたモスクワ・ザルツブルク・ツインズ・カルテットです。いずれも初めて耳にするアーティストたちですが、すでに彼女や彼らは何枚かのアルバムをリリースしていて、それぞれに高い評価を得ているのだそうです。 そして、取り上げている作曲家は、いずれも30歳代半ばでこの世を去ってしまった3人、エルンスト・アイヒナー(1740-1777)、ヨーゼフ・マルティン・クラウス(1756-1792)、そしてヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト(1756-1791)です。クラウスとモーツァルトは生年まで一緒ですね。 アルバムタイトルは、「初期古典派の室内音楽」ということですから、モーツァルトあたりはもはや「初期」とは言えないのでは、と思うのですが、一応この大雑把な言い方に従っておきましょう。 確かに、最も早く生まれたアイヒナーの場合は、音楽史的には「マンハイム学派」に属しているとされているので、このタイトルには最も合致しています。彼は、宮廷音楽家だった父親ヨハン・アンドレアス・アイヒナーから音楽教育を受けますが、22歳の時にマンハイムのそばのツヴァイブリュッケンの宮廷楽団にコンサートマスターとして仕えることになります。バウムクーヘンは作りません(それは「ユーハイム」)。彼は同時にファゴット奏者としても名声を博していました。そして、作曲家としても、6つの交響曲をはじめとして、オーボエ、ハープ、そして自分の楽器であるファゴットのために多くの協奏曲を作りました。フルートのためには、ここで演奏されている弦楽合奏とフルートのためのハ長調の協奏曲と、6曲のフルート四重奏曲が知られています。 そのフルート協奏曲は、ここでは弦楽合奏の部分が弦楽四重奏で演奏されています。型通りの3つの楽章から成っていて、フルートはソリスティックに技巧を披露する場面も多いのですが、全体的にその音楽はまだ「古典派」というよりはその前の時代を引きずっているという感じです。あまりチャーミングではないのですね。そこへもってきて、ソリストのクラウゼ=ピヒラーが、なんとも淡泊な音なのに、やたら表現が「臭く」て、音楽を変に硬直させていますから、沸き立つような愉悦感とは完璧に無縁です。 次に演奏されているクラウスのフルート五重奏曲はこちらで聴いたことがありました。彼はスウェーデンで活躍したので「スウェーデンのモーツァルト」と呼ばれているそうですが、まさにここにはそのモーツァルトと同質の音楽が感じられます。第2楽章が変奏曲になっていて、それぞれの楽器がソリスティックに扱われているのも楽しいですね。なによりも、時折顔を出す「短調」の部分が、モーツァルト同様に心に染みます。 そして、最後には、モーツァルトが1770年に作った、最初の弦楽四重奏曲が、このカルテットだけで演奏されます。緩−急−緩−急という四つの楽章から成る、それこそ「古典派」以前の形式で作られた曲ですが、やはりこれが聴こえだすとその前の2曲とは明らかに「格」が違うことが分かります。正直、後期の弦楽四重奏曲は馴染みがありますが、この曲は全く初めて聴きました。それでも、掛け値なしに「モーツァルト・ブランド」がそこからははっきりと聴こえてくることが分かります。もしかしたら、それを知らしめることがこのアルバムのコンセプトだったのかもしれませんね。 最後に、アウグスト・エーベルハルト・ミュラーがフルートと弦楽四重奏のために編曲した「後宮」と「ティト」の序曲が演奏されます。とてもキレの良い演奏ですが、フルートだけはそれについていけていないのが、みじめです。 CD Artwork © Digital Media Service GmbH |

||||||

ところが、それとは全く別の「モーツァルトの5つのフルート四重奏曲」というものが存在していることを、最近知りました。以前こちらで、モーツァルトの、これも有名なオーボエ四重奏曲を、フルート四重奏曲に「編曲」したものを聴いていましたが、実はこれは「フルート四重奏曲第1番」というタイトルで出版されたものなのでした。正確には、全部で5曲まとめた1冊の楽譜が出版されています。 その5曲が全部収録された2枚組のCDがだいぶ前に出ていたことが分かったので、入手してみました。2007年と2008年に、当時のウィーン・フィルの首席フルート奏者だったヴォルフガング・シュルツが中心となったアンサンブルによって録音されています。 もちろん、それはモーツァルト自身が出版したのではなく、彼が亡くなってから10年も経った1801年に、以前ご紹介したフランツ・アントン・ホフマイスターがモーツァルトの作品を勝手に編曲して、自分の出版社から出版したのですね。一応、「作曲:モーツアルト、編曲:ホフマイスター」というクレジットはあるのだそうですが、元ネタがどの曲なのかということは楽譜には一切明らかにはされていないのだそうです。 「1番」は、ご存知のようにオーボエ四重奏曲が原曲ですから、楽器編成はオーボエがフルートに変わっただけです。しかし、「2番」以降はピアノ・ソナタやその楽章の断片などが元になっていますから、そこはホフマイスターの腕の見せ所だったのでしょう。最後の「5番」は、K331の有名な「トルコ行進曲」が付いているピアノ・ソナタが原曲ですが、その「トルコ行進曲」では、オリジナルにはないちょっと気取ったカウンター・メロディが付けられていましたね。 そこで「1番」の楽譜を入手してみました。これまでオーボエ奏者でしか触れることが出来なかったモーツァルトの世界が、フルート奏者でも味わえるようになったのは、とても素敵なことです。もういたるところに宝物のようなフレーズが転がっていますから、それが自分の楽器で音に出来るのは、この上ない喜びです。 最初にこの編曲と出会った先ほどのCDでも気が付いていましたが、ホフマイスターは編曲にあたってはただ楽器を変えただけではなく、フルートで演奏しやすい調に変えるとともに、一部ではメロディラインも大幅に変更しています。さらに、第3楽章では4小節ほど追加までしています。それは、基本的にはフルートで演奏効果が上がるような配慮だったのでしょう。 そもそも、第3楽章ではロンドのテーマそのものまで変わっています。これがオーボエ版。     結果的にホフマイスターは、モーツァルトがハ長調のオーボエ協奏曲をニ長調のフルート協奏曲に作り直したのと全く同じ作業を行っていたことになります。それによって、フルーティストのレパートリーが増えたことを、素直に喜ぶべきなのでしょう。 CD Artwork © Camerata Tokyo, Inc. |

||||||

実際にヤンソンスの指揮するオーケストラは2回聴いています。1回目は仙台の県民会館で、1993年1月31日のオスロ・フィルとのコンサートでした。ブルッフのヴァイオリン協奏曲(ソリストは渡辺玲子)とベートーヴェンの7番でしたが、まだ若かった「ヤンソンス・ジュニア」のきびきびとした指揮ぶりが印象的でしたね。 そして、2回目は、2016年11月27日のサントリーホールでのバイエルン放送交響楽団とのマーラーの9番です。それはまさに「巨匠」としての感動的なコンサートでした。その時は、別に病弱な印象はなかったんですけどね。 そこで、なにか追悼の意味を込めて彼が指揮をしたものを聴いてみようと思ったら、2012年にバイエルン放送交響楽団とミュンヘンのヘルクレス・ザールでライブ録音されたこの「エロイカ」が目に入りました。同じ年にサントリーホールでライブ録音されたものと合わせて、2013年に交響曲全集としてリリースされていましたが、2015年には分売もされています。 なんたって、第2楽章が「葬送行進曲」ですからね。さらに、どちらのリリースでもCDのカップリングとして収められていたのが、2008年に作られてこちらはミュンヘンのガスタイクで初演された、シチェドリンの「オーケストラのための交響的断片『ベートーヴェンのハイリゲンシュタットの遺書』」というタイトルの、なにかいわくありげな作品のライブ録音です。 改めてこの名曲を聴いてみると、この中にはとても広い世界が広がっていることが再確認できます。何しろ、全体の長さでは「9番」には負けますが、第1楽章と第2楽章に関しては、全交響曲の中で最も長い演奏時間を誇っているのですから(提示部を繰り返した場合)、それだけ内容も濃いことになります。「第9」の場合、スケルツォ楽章は繰り返しを多くして時間稼ぎをしているように思えますし、終楽章はやはり合唱で「水増し」をしているのですから(あくまで個人的な感想です)、そうなるとベートーヴェンの交響曲の中ではこの「エロイカ」が最も中身がたくさん詰まっていると言えるのではないでしょうか。 それが、今回聴いてみたこのヤンソンス版では、特に第2楽章でとても強烈に感じられてしまいました。まず、テンポとしてはやや速め、決して重苦しい行進曲の感じではないというところで、短調の部分と、中間の長調の部分、そして冒頭の短調の部分が再現されるあたりまでは、あくまで淡々と進むので、「葬送」に対するかなり客観的な視線が感じられます。それが、そのまま終わらずにまさにベートーヴェンならではの反則技で、「フガート」という手法で新しいエピソードが始まったあたりから、なにか尋常ならぬ熱い思いがひたひたと湧き出し始めます。それが、ホルンの咆哮によってクライマックスに達したと思うと、一瞬冒頭の行進曲に戻るあたりで平常心に戻りますが、それに続くトランペットのファンファーレでは、さらなる高揚が待っているのです。 そんな、山あり谷ありの風景を鮮やかに見せてくれるのが、ここでのヤンソンスだったのです。 カップリングの「ハイリゲンシュタットの遺書」では、シチェドリンならではの力のこもった表現でこれでもかというほどの「苦悩」を味わうことになるのですが、最後になってまるで浄化されたような安らかな風景が広がる場面では、なにか救われたような思いに駆られます。これがまさか、自分自身への「弔辞」になるとは、ヤンソンスは思ってはいなかったことでしょう。 CD Artwork © BRmedia Service GmbH |

||||||

面白いのは、このフリッピーニという人はイタリア人でしょうし、そのCDに登場する演奏家やエンジニアもイタリア人、録音する場所もイタリア国内だというのに、その本社が「Osaka」という都市にあるということです。「オサカ」じゃなくて、「大阪」、あの日本の都市ですよ。だったら、社名も「ダ・ビンチ」ではなく、「ザ・ぼんち」にすればいいものを。 まだ出来たばかりだというのに、すでにクラシックのCDは200枚以上リリースされていますから、とてつもないペースで制作が行われているのでしょうね。もちろんサリエリのものもありますが、そのジャンルは多岐にわたっていて、ジョン・ケージなどという「現代音楽」まで扱っていますから、なかなかのものです。 ただ、日本国内では最近やっと代理店が決まったようで、まだ国内ルートで入手はできないようです。一応、Amazonだと、イギリスの代理店を経由して入手できるようです。さらに、音だけならNMLで聴くことも出来ます。 今回聴いてみたのは、2018年の8月に録音されたバッハのオルガンのための6曲のトリオソナタ(BWV525-530)を、フルートとピアノのために編曲したものです。フルートとピアノの右手が旋律で、左手がバスになります これは、これまでも、いくつかの編曲が存在していました。手元にはBÄRENREITERから1975年に出版された、ヴァルトラウト・キルヒナーとゲルハルト・キルヒナーによって編曲されたバージョンがありますし、ウィリアム・ベネットが作った楽譜も出版されているようです。ここでアンドレア・モガヴェーロという、全く聞いたことのない名前の若いイタリアのフルーティストが使っているのは、ロベール・ヴェイロン=ラクロワが編曲したバージョンなのだそうです。 ヴェイロン=ラクロワと言えば、フルーティストのジャン=ピエール・ランパルとの数多くの共演を残しているチェンバリストですね。ですから、ここでは、当然ランパルの演奏を念頭に置いて編曲されているのでしょうから、フルートが華やかに聴こえるキーが選ばれているはずですね。このCDのバック・インレイには、そのキーが表示されています。  BWV525:Es/G/G/F 何で、こんなところで間違えたりするのでしょうね。もうこれだけで、このCDに対する信頼感が失われてしまいますよ。 なんでも、モガヴェーロくんがフルートを始めようと思ったきっかけが、このランパルの演奏を聴いたことなのだそうですから、かつて実際にランパルが使ったはずのこの楽譜で演奏するのは当然のこのでしょうね。なにしろ、モガヴェーロくんときたら、楽器を口に当てる場所や角度まで、この「師匠」そっくりですからね。 そして演奏も、細かい音符が続くところではもう走りまくって収拾がつかなくなる、というところまでそっくりなのですから、もう何もかもが好きなんでしょうね。楽器もヘインズの金ですし。 ただ、まさにランパル並みに指はよく動くのですが、ランパルのあの輝かしい音は、ここから聴くことはできません。もしかしたら、あまりにマイクが近すぎるために実際の音とは違って聴こえるのかもしれませんが、低音は芯がありませんし中音はカサカサ、高音になってなんとか輝きが見えたかな、という感じですから、もっと磨き抜かれた音を聴きなれた耳にはとても完成度の低い演奏にしか感じられません。 CD Artwork © Da Vinci Classics |

||||||

でも、この「ボエーム」は、RCAレーベルでした。それだったら、DUTTONからのリリースも分かります。もっとも、RCAと言っても実際はDECCAのスタッフによって録音されていたこともあります。カラヤンが指揮をした「カルメン」なんかがそうですね。それは、1960年代の一時期、DECCAとRCAが提携関係にあったからです。それは、お互いのマーケットを開放するだけではなく、そのようなレコード制作の現場でのやり取りもあったのです。でも、それは1970年代にはすっかり解消されていました。 ということで、実際にショルティはRCAにも録音していたのです。先ほどの「タンホイザー」のサラウンド盤が全くの期待外れでしたが、同じ頃のDECCAでのショルティのサラウンドがあるのなら、それでリベンジできるのでは、と思ったのは早とちりでした。現物のクレジットも、プロデューサはリチャード・モーア、エンジニアはアンソニー・サルヴァトーレと、いずれもRCAの人でした。録音会場は、ロンドンのウォルサムストウ・タウン・ホールという、RCAだけではなくDECCAも使っていたところですけどね。 まあ、「4チャンネル」に関しては、RCAの方がDECCAに比べてはるかに実績がありますから、そのオペラでの手腕を確かめるには格好なSACDでしょう。 と、ちょっと複雑な思いで聴きはじめたのですが、「ボエーム」のオープニング、まさにプッチーニならではの瞬時にオペラの世界に引きずりこむような巧みな「ツカミ」満載のオーケストレーションで、まさにサラウンドといった開放感のあるサウンドが広がった時には、これはすごい、と思ってしまいました。オーケストラは、それぞれの楽器がくっきり聴こえてくるのと同時に、豊かな残響成分も持った輝かしい音響で迫ってきます。定位は、基本的に前半分が弦楽器で後ろ半分が管楽器でしょう。特に金管のアンビエンス感には度肝を抜かれます。そんな中で、グロッケンやハープが真ん中あたりでソリスティックに落ち着いて聴こえてきます(ヒステリックではありません)。 そこに、歌手たちが登場しますが、それぞれの定位や遠近感は、相当細かく設定がなされているようで、それこそDECCAの2チャンネルステレオによるオペラ録音のうたい文句だった「ソニック・ステージ」が、サラウンドによってしっかり現実味を持った、という感じがします。 ただ、その設定があまりに凝りすぎているので、ドミンゴのロドルフォとカヴァリエのミミがとても遠くで歌っているようにしか聴こえないのは、ちょっとモヤモヤさせられます。これの2チャンネルステレオ版のCDも手元にあったので聴いてみましたが、やはり同じようなバランスでしたから、これが本来意図されたものなのでしょうけれど。 これが、第2幕の屋外カフェのシーンになると、さらにコーラスも加わって、サラウンド感はますます広がります。まるで、自分がステージの真ん中にいるように、その喧騒感がリアルに伝わってきます。 マスターテープの劣化は、ほとんど進んでいないのでは、と思えるほど、オーケストラの音はクリアに聴こえます。歌手でもテノールやソプラノではほとんど歪みは感じられません。バリトンあたりになると、若干劣化しているかな、という気はしますが、全体的には録音したてのような瑞々しさが漂っています。この頃はまだ30代だったドミンゴの声は、あまり甘すぎず、伸びがあっていいですね。 SACD Artwork © Vocalion Ltd |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |