|

|

|

|

![]()

育休さん。

ただ、トゥッティの弦楽器では、かなりの人たちが「地元」のメンバーのようですね。今では、中国系の弦楽器奏者(いや、管楽器奏者でも)は国際コンクールでも上位に入賞する人が多くなっていますから、いずれは「国産」化に向かうのでしょうか。 そんなオーケストラは、現在の体制で2015年から4年間かけてワーグナーの「指環」の全曲録音を行っていたぐらいですから、もはやその実力は間違いなく国際的なレベルに到達しています。2012年からこのオーケストラの音楽監督となっているヤープ・ヴァン・ズヴェーデンは、なにしろニューヨーク・フィルの音楽監督でもありますし、ベルリン・フィルやウィーン・フィルにも日常的に客演している指揮者ですからね。彼は、北欧出身ではありませんが(それは「スウェーデン」)。 このコンビ、というか、香港フィルにとっても初めてとなるショスタコーヴィチのアルバムは、彼の交響曲の中で最も演奏頻度の高い「第5番」と「第9番」という「名曲」同士のカップリングでした。 「5番」では、最初の低弦が、おそらくホールの響きせいでしょう、かなりブーストされていたのが印象的でした。あるいは、意図的にこの作曲家に合わせて低音を強調して録音されていたのかもしれませんね。そんなサウンドで、この曲の「重さ」のようなものが強く伝わってくることになりました。この曲へのアプローチは様々ですが、ここでは真正面からその音楽に対峙しているように感じられます。 まず、弦楽器の響きが、とてもクリアに聴こえます。それは、ある意味「クール」な情感を伝えることにもつながっているのでしょう。そして、木管楽器のソロにも、とても上手である上に、そんな弦楽器のテイストに寄り添った、過度に自己を主張することのないクレヴァーさがありました。 ですから、その表現はほぼ楽譜に忠実に進みます。時折、例えば第4楽章の最初のように、楽譜の指定よりは早めにアッチェレランドをかけるというのは、「慣習」に従ったまでのことなのでしょう。この楽章の最後にテーマが現われる少し前の、とても思わせぶりなメロディアスな部分では、彼らはいともあっさりとスルーしていたようですね。正直、物足りなさもありますが、全体的にはとてもまっとうな演奏だったのではないでしょうか。初めて気が付いたのですが、エンディングのパルスの連打のクライマックスで聴こえてくるのは、シロフォンではなくピアノの高音だったのですね。 それが、「9番」になると、この曲の持つおちゃらけた側面をかなり強調した演奏に変わります。なんたって、第1楽章では提示部の繰り返しという、20世紀の音楽ではまずありえないことが行われていますから、この曲がそんなことが日常的に行われていた時代のパロディであることはすぐにわかりますからね。 ですから、そこでのテーマの表現の「濃さ」は、尋常ではありません。テーマ自体は、作曲当時よりちょっと前に隆盛を極めた「新古典主義」という、意外な転調を繰り返すものですが、それすらも、そのへんてこさが強調されてかなりコミカルになっていますからね。特に管楽器のソロでは、もうそれぞれが目立つことだけを考えて演奏していることがありありとわかります。 まさに、「真面目に遊んでいる」という感じ、とても楽しめました。 CD Artwork © Naxos Rights(Europe) Ltd |

||||||

もう200タイトルを超えた、そんなストリーミングのメニューから、リリースは2020年とちょっと古いのですが、こんな面白そうなアルバムを発見しました。マハン・エスファハニという、1984年にテヘランに生まれ、現在はアメリカ国籍のチェンバロ奏者のソロ・アルバムです。男性です(「オバハン」ではありません)。彼が演奏しているのが、すべて現代曲、しかも、「エレクトロ・アコースティック」も付いているというのですから、これは聴いてみなければ。 まずは、1曲目が武満徹の作品というのが、ユニークです。先ほどのカタログで検索してみると、彼の作品でこのレーベルに録音されているのが、この「Rain Dreaming(夢見る雨)」という、いかにも武満らしいタイトルの作品1曲だけであることが分かります。というか、彼にチェンバロの曲があったことを、初めて知りました。1986年にワシントンDCで初演されているのですね。何度も繰り返されるテーマがシンプルで、なかなかチャーミングな曲ですね。 これを聴き始めると、ここで使われている楽器が、なんだかモダン・チェンバロなのではないか、と思い始めました。ヒストリカルのような繊細さがあまりなく、音自体がとても骨太に聴こえるのですよ。ブックレットにも、「基本はバロック期のドイツの楽器だが、そこに1912年に作られたプレイエルの要素も加え、2018年に作られた」といったようなことが書かれていました。なんせ、響板の一部がカーボン・ファイバーだというのですから、限りなくモダンに近いヒストリカル、みたいな感じなのでしょう。 ですから、モダン・チェンバロしかなかった頃の1961年にラルフ・カークパトリックによって初演されたヘンリー・カウエルの「Set of four」などは、この楽器との相性もとても良いような気がしてしまいます。なんたって、16フィートのストップから繰り出される低音の存在感が、3曲目の「Chorale」では、まるでオルガンのような響きを引き出していますからね。 続いては、最近お亡くなりになったカイヤ・サーリアホの「Jardin secret II」です。ここで、「エレクトロ・アコースティック」の登場です。その、人の息のような、ちょっとなまめかしい音源がリズミカルに奏でられる中を、チェンバロが歌います。エンディング近くではとても抒情的なシーンが広がり、なにか名残惜しいような気持ちにさせられてしまいました。 次のギャヴィン・ブライヤーズの「After Handel's 'Vesper'」は、ヘンデルの「夕べの祈り」のテーマを使った変奏曲です。どこまでも逞しい、骨太の音楽ですね。 そして、チェンバリストと同郷のイランの作曲家、アナヒタ・アッバシの「Intertwined distances」は、基本、ミニマルですが、そこにエレクトロニクスが加わるという形です。というか、主役はエレクトロニクスで、その一部としてチェンバロもある、といった感じの曲です。冒頭で、そのチェンバロが同じ音をとてつもない速さで打鍵するというところがありますが、これはおそらく2段鍵盤で演奏しているのでしょうね。 最後が、2005年に亡くなったフランスの作曲家リュック・フェラーリの「Programme commun " Musique socialiste ? "」という曲です。何か政治的なタイトルですが、音楽的にはとてもシンプル、エレックトロニクスでまずドローンが出現、そのあと、別の音源のパルスが加わり、そんなバックの中でチェンバロが暴れ狂う、というシナリオです。最後近くでそのバックがなくなり、戦う相手がいなくなって戸惑っているチェンバロがかわいいですね。エンディングは、超ピアニシモでのソロが2分間続きます。 CD Arteork © Hyperion Records Limited |

||||||

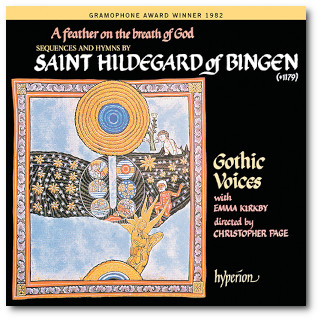

ということで、現在はクラシックに特化したサブスクである「NML」を利用させていただいています。ただ、確かにここではかなりの量のアルバムを聴くことは出来ますが、すべてのレーベルがここに音源を提供しているわけではありません。現時点での「3大メジャーレーベル」と言われているうちの、UNIVERSALとWARNERのタイトルは聴けますが、残りのSONYのものは聴くことができないのですね。過去の米コロムビアやRCAなどのタイトルがごっそり抜けている、というのはちょっと寂しいですね。ただ、それは単にNMLが契約していないというだけのことで、他のサブスク、SpotifyやApple Musicでは聴けるんですけどね。 でも、そのいずれでもストリーミングでは聴くことができないレーベルがありました。それはイギリスに1980年に創設されたHYPERIONというレーベルです。中世から現代までの作品を網羅した、とてもコアなレパートリーを誇っていて、中でも合唱関係ではとても充実したアルバムを作っていました。1981年に録音された、ヒルデガルト・フォン・ビンゲンのアルバムを聴いた時には、エマ・カークビーのソロに激しくショックを受けた思い出があります。  このレーベルは、経営的にはかなり厳しかったようで、今年になって、ついにUNIVERSALに買収されてしまいました。ただ、もちろんレーベル名はそのまま残りますし、リリース形態に関しても、これまで通りのフォーマットで行われていますから、見た目には買収の跡は分かりません。ただ、これまで行ってこなかったストリーミングに関しては、おそらくUNIVERSALの意向で、始めざるを得なくなったのでしょうね。 その結果、NMLでも、8月末から9月初めにかけて、200近くのタイトルが聴けるようになりました。もちろん、その中には先ほどのカークビーのアルバムも含まれています。そして、最新のリリースアイテムも、その中にはありました。それが、今回の2022年に録音されたばかりの、ジェイムズ・オドネルとウェストミンスター寺院聖歌隊のアルバムです。 このオドネルこそが、このレーベルでは創設以来様々なアルバムを作ってきた人なのですね。ただ、初期のアルバムでは、彼は「ウェストミンスター大聖堂聖歌隊」を指揮していました。ややこしい話ですが、ロンドンには「ウェストミンスター」という名前の教会が2つあるのですね。「大聖堂」のほうはカトリック、そして、「寺院」の方はプロテスタント系のイギリス国教会です。 つまり、オドネルは、1982年に音楽監督補佐として「大聖堂」のポストを得、1988年には音楽監督に昇格して、このレーベルに多くの録音を残すのですが、2000年には「寺院」に転職するのですね。そこでは、イギリス王室の公式行事なども行われていましたから、例えば昨年のエリザベス女王の葬儀の時にも、彼は聖歌隊の指揮をしていましたね。 ですから、今年のチャールズ3世の戴冠式の時も彼の姿が見られると思っていたら、指揮者は別の人に変わっていました。彼は、すでにアメリカのイェール大学で教鞭をとることになって、ウェストミンスター寺院を辞任していたのでした。 ですから、このアルバムは、イギリスでの最後の録音となるのではないでしょうか。 この合唱団は、なんせ全世界での同時中継放送に耐えられるだけのレベルを誇っていますから、この録音でも、他の聖歌隊、例えば先日聴いたライプツィヒの聖トマス教会の聖歌隊のようないい加減なところは全くありません。彼らはヴォーン・ウィリアムズ、ジェイムズ・マクミラン、ジョン・タヴナーという、全くタイプの異なる3人のミサ曲などを、それはもう丁寧に歌っていました。 CD Artwork © Hyperion Records Ltd |

||||||

1980年にベネズエラに生まれたパヤールは、今年43歳ですから、もはや「若者」ではありません。14歳の時にホルンを始め、あの「エル・システマ」に参加して、シモン・ボリヴァル交響楽団の首席ホルン奏者となりますが、24歳の時から、エル・システマのホセ・アントニオ・アブレウのもとで、舞台監督(それは「ステマネ」)ではなく、指揮者としての勉強も始めます。そして、2012年にはデンマークのニコラ・マルコ指揮者コンクールで第1位を獲得するのです。 同時に、彼はシモン・ボリヴァルに指導に来ていたクラウディオ・アバドの副指揮者に就任するとともに、ベルリン国立歌劇場ではダニエル・バレンボイムの副指揮者も務めます。そして、2013年には、ベルファスト(北アイルランド)のアルスター管弦楽団の客演指揮者に登場、翌年からは首席指揮者に就任し、2016年からは音楽監督に昇格、2019年までそのポストにありました。 アメリカでは、ロリン・マゼールが主宰していたキャッスルトン音楽祭に、マゼールの副指揮者として2014年から参加しますが、その年にマゼールが亡くなるとともに首席指揮者に就任、現在に至っています。もう一つ、サン・ディエゴ交響楽団でも、2019年から音楽監督を務めています。 そして、2022年からは、かつてはシャルル・デュトワ、そしてケント・ナガノが音楽監督を務めていたモントリオール交響楽団で、彼らの後任者となったのです。このマーラーが、彼とモントリオール交響楽団とのデビューアルバムとなりました。デュトワの時代には、DECCAから大量にラヴェルやドビュッシーのアルバムがリリースされていましたから、このオーケストラの知名度はかなり高かったのですが、最近はあまりその名前を聞かなくなっていたな、というタイミングでの登場です。 ブックレットには録音の時のメンバー表がありますが、首席フルート奏者としてティモシー・ハッチンスの名前があったのには驚きました。大好きだったこのイギリス人のフルーティストが、まだ現役で活躍していたとは。確か1954年のお生まれだったはずですから、この録音があった2022年には68歳ということで、日本のオーケストラだったらとっくに引退している年齢ですね。 そんな彼らのマーラーの「5番」、それは、曲が始まるなりその中に引き込まれる、という、なにか特別な魅力を放つものでした。まずは、録音がとびきり素晴らしいのですよ。それぞれの楽器がくっきりと浮かび上がってきて、奏者の息遣いまで分かるほどのリアルさがあります。クレジットを見ると、録音担当はテルデックス・スタジオでした。いつものポリヒムニアとは全く異なるサウンドポリシーです。 そこに、パヤールのマーラーに対する的確なセンスが加わります。そうすると、そこからは、これまで聴こえてくることはなかったようなパートの旋律が、見事に浮かび上がってくるのですね。ほんと、もう何度も聴いていますし、実際に演奏もしているというのに、こんなメロディが潜んでいたのか、という「発見」が次々と現れるのは、なんとも得難い体験でした。正直、こんなマーラーは初めて聴いた、という驚きで一杯です。 もちろん、第4楽章の「アダージェット」などには、バーンスタインがライブで見せた、まるで魂まで持って行かれるような強い思い入りなどはこれっぽっちもありません。そこにあるのは、楽譜に忠実なダイナミクスと、節度のあるクレバーな表現だけです。それだけのことで、マーラーの思いは十分に伝わることが、よくわかります。 この曲では、フルートのソロの場面は3箇所ほどあります。正直、そこでのハッチンスからは、往年のキレの良さや確固たるリズム感は聴くことができなかったのが、とても残念です。 CD Artwork © Pentatone Music B.V. |

||||||

ですから、その時に取り上げた「第9」でも、初出のモノラル盤は忠実に2枚のCDで再現されているようです。つまり、「第9」だけではなく、オリジナルのD面に入っていた「エグモント」の序曲とアリアも、きっちり入っているのですね。実は、LP時代には、モノラルでは「第9」の第2楽章と第3楽章を一緒にしてB面にカット出来たのですが、ステレオにするとそれが無理なので、4面全部を使って「第9」を入れたため、「エグモント」はなくなっていたのです。ですから、おそらく、LP時代にはステレオで「エグモント」を聴くことはできなかったのではないでしょうか。CD化された時には、いくらでもカップリングされていましたけどね。 そんなクレンペラーのEMIへの録音では、圧倒的にドイツ・オーストリアの作曲家の作品が多くなっています。それ以外の国の作曲家では、チャイコフスキーが後期の3曲の交響曲と、ドヴォルジャークが最後の交響曲が演奏されています。あとは、フランク(ベルギー)の交響曲と、ストラヴィンスキーの「プルチネッラ」、「ペトルーシカ」、「3楽章の交響曲」だけ、そしてフランスの作曲家となると、この「幻想交響曲」しかありません。 ただ、クレンペラーは、コンサートではフランス物もある程度は演奏していたのではないでしょうかね。それが、レコーディングとなると、EMIにはクリュイタンスやマルティノンといった、「専門家」がいますから、そこはビジネスライクにクレンペラーにはドイツ物に専念していただく、というスタンスだったのでしょう。 「幻想」が録音されたのは1963年、もちろんステレオです。さらに、エンジニアはイコライジングを駆使して弦楽器などをとても華やかな音色に変えていましたから、ベルリオーズにはうってつけの明るいサウンドが広がります。対向型の弦楽器の定位などもくっきりとしていて「ステレオ効果」も満点です。 クレンペラーは、やはりエモーショナルに歌わせるのは期待通りですから、ダイナミックな演奏にはなっています。ただ、コルネット版を使っている第2楽章などは、ワルツのリズムが素っ気ない、というか、どんくさいんですよね。続く第3楽章も、ちょっとこの音楽をもてあましているようで、何か平板な演奏になってしまっています。 それ以降の2つの楽章も、サウンドは派手で聴き映えはあるのですが、なんか、この辺りでは絶対に聴きたくなってくる「不気味さ」とか「おぞましさ」といった情感が、ほとんど伝わってきません。やはり、クレンペラーはあくまでドイツ音楽の中では自由に羽ばたけるのでしょうが、フランス物ではそれほど本領が発揮できないところで終わってしまっていたのかもしれませんね。 このアルバムには、ボーナス・トラックとして、1929年に78回転盤のために録音された曲(ボックスにも入ってます)の中で、ベルリン国立歌劇場管弦楽団とフランスの作曲家の曲を演奏したものが2曲入っています。それは、オーベールの「フラ・ディアヴォロ」序曲と、オッフェンバックの「美しきエレーヌ」序曲です。これが、なかなか軽快な演奏なんですよね。オッフェンバックなどは踊りだしたくなるような軽やかさ、若いころはこんなことも出来たのでしょうか。 この2曲、ともに7分以上かかりますが、いずれも真ん中あたりに切れ目がありましたね。おそらく、ここで一旦演奏を中断して、改めてB面のための演奏を始める、ちゅう段取りだったのでしょう。 Album Artwork © Parlophone Records Limited |

||||||

いずれもポリヒムニアによる録音、バランスエンジニアはブルックナーではジャン=マリー・ヘイセンだったものが、今回はエルド・グロートに変わっています。録音会場はいずれもライプツィヒのパウル・ゲルハルト教会、録音の時の写真がブックレットに載っていますが、マイクの立て方なども基本的には同じなのですが、細かいところでちょっと違っているようでした。特に、サラウンド用の客席のマイクの位置が、かなり違っているようです。まあ、ブルックナーの場合はリアにトロンボーンが入ることもありましたから、そのあたりの事情もあったのでしょうか。 合唱団のメンバーも、人数的にはほとんど同じ70人近くの大編成です。それぞれの名前を見てみても、ほとんどの人がどちらにも入っています。そんな、メンバーが固定された状態で続けているのですから、アンサンブルはもう完璧になっているのでしょう。 それぞれの録音状態を確認するために、まず、ブルックナーのアルバムを聴き直してみました。確かに、この合唱団のサウンドは、そんな大人数とは思えないほど、緻密なアンサンブルが完成されています。パートごとの音色がきっちり合っているだけでなく、パート間でも、お互いに同質のものを求めていることがはっきりわかります。ですから、全体では、まさに一つの楽器になったかのような、見事に溶け合ったサウンドが聴こえてきます。それを捕えたヘイセンの録音では、その均質性をさらに助けるような、まさに全体を包み込む透明な響きに仕上がっています。それは、この録音チームの前身のフィリップスのサウンド・ポリシーそのものでした。 しかし、今回のメンデルスゾーンでは、グロートの録音からはそれとは全く別物の音が聴こえてきました。マニアが喜びそうな音(それは「玄人」)。まあ、基本的に目指しているものは変わらないのでしょうが、ここではその包み込んでいたシールをはがしたような、もう少し生々しい音が聴こえてきたのです。確かに、合唱団の声はまとまっていますが、その上に、個人のそれぞれの声までしっかり聴こえてくるような録音に仕上がっていたのですね。これはなかなか興味深いもの、やはり、エンジニアの個性というものは確かに存在しているのですね。 今回アーマンとライプツィヒMDR放送合唱団が取り上げたのは、メンデルスゾーンの無伴奏の宗教曲です。以前もお知らせしましたが、メンデルスゾーンの作品に関しては、2009年にラルフ・ヴェーナーという人が作った新しい作品目録、「MWV(Felix Mendelssohn Bartholdy: Thematisch-systematisches Verzeichnis der musikalischen Werke)」が刊行されています。それによると、今回の曲目はこの中の「小規模な宗教声楽作品集」のカテゴリーである「B」というジャンルに入っています。MWVによると、それは全部で60曲あるのだそうです。ここでは、その中から16曲が演奏されています。すべて、ア・カペラの合唱曲ですね。ほとんどが混声合唱ですが、中には2曲だけ男声合唱もありました。それが、聴き始めてもしばらくの間は男声だけだという気が、まるでしなかったのですね。しばらく経って、これが男声合唱であることに気が付いたほど、それまでの混声合唱との違和感がありませんでした。 そして、女声合唱も1曲だけあるのですが、それも同じように、混声の中でごく普通に存在していました。男声合唱団や女声合唱団ではなく、混声合唱団の中の男声パートと女声パートが、これほど不思議な存在感を持っているというのも、すごいことですね。 その中に、「世界初録音」というのがありました。メンデルスゾーンほどの人気作曲家でも、まだ録音されていないものがあるのですね。それは、MWVでは「B 47」という番号が付けられている「Heilig(聖なるかな)」という、8声の混声合唱のための作品です。 それは、他の曲と同じように、メンデルスゾーンならではの熟達の技法で、熱い宗教観を表現しているものでした。 SACD Artwork © Pentatone Music B.V. |

||||||

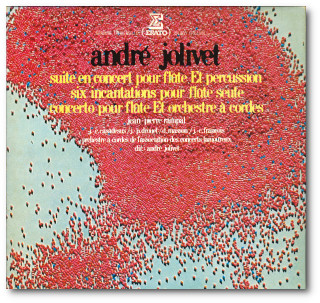

さらに、ERATO自身のかつてのカタログをリイシューするときにも、そのレーベル名は使われていますから、事情は複雑です。 今回の、ジャン=ピエール・ランパルのアルバムは、もちろん後者の方の本来のERATOレーベルですね。このフルーティストは、このレーベルには127枚ものアルバムを残しているのだそうです。あのゴールウェイでさえ、RCAから出したアルバムは70枚程度ですから、やはりすごいことですね。 ここで、サブスクの新譜としてリリースされたのは、フランスでは1967年にSTU 70332という品番でリリースされたアンドレ・ジョリヴェの作品集です。録音は、1964年から1967年にかけて行われています。ジャケットにあるように、フルート協奏曲では作曲家のジョリヴェ自身が指揮をしています。 日本盤は、当時は日本コロムビアが提携していたので、そこから1970年にリリースされています。そのあと、ERATOはRCAにディストリビューションを任せるようになったので、日本ではRCAとビクターの合弁会社のRVCから発売されるようになります。そして、そこから1976年に、この手元のアルバムもリイシューされました。  ただ、その後、なぜかこのウェストレックスがノイマンの市場を脅かすことはなく、やがてレコードの終焉とともに、カッティング・マシーンそのものの製造も完全に終わってしまいます。つまり、現在世界中のレコード製造工場で使われているのは、すべてその頃までに作られたものなのです。最近はレコードの需要が伸びていますから、新しい機械を作ってもいいのでは、と思いますが、一度途絶えてしまった技術を取り戻すのは、至難の業なのでしょうね。 ただ、今回、このレコードと、サブスクの音を聴き比べてみたのですが、サブスクがかなり健闘していたのには驚きました。その打楽器の音だって、かなりの音圧で迫ってきますからね。 久しぶりにランパルのフルートを聴きなおしてみると、やはりこの方はものすごい人だったことが分かります。特に、このような「現代曲」では、そのテクニックの冴えは群を抜いています。 打楽器とフルートのための組曲は、1965年に作られて、ランパルが初演を行っていますが、この録音はもちろん世界初録音となるのでしょう。そんな、「出来たばかり」のものが、ランパルの手にかかるとすでに確かな生命が宿っていることが分かります。ここでの打楽器は、マリンバのような音程のあるものは全く使われておらず、それこそ金属や皮をただ「叩く」だけというだけのものです。それらが、何のビートも感じられない混沌としたリズムを叩いている中に、フルートが入ってきてメロディを奏でるさまは、何ともアヴァン・ギャルドです。4つに分かれている楽章の3つ目などは、まるでジャズのセッションを行っているようなスリリングなバトルが展開されていましたね。 無伴奏の「5つの呪文」などは、世界中のフルーティストが「お手本」として聴いていた演奏でしょうね。 Album Artwork © Parlophone Records Limited |

||||||

指揮者としては、フランス放送フィルハーモニー管弦楽団の音楽監督(1984-2000)、モンテカルロ・フィルハーモニー管弦楽団の音楽監督(2000-2006)、ドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団の首席指揮者(2001-2003、2019-現在)、スイス・ロマンド管弦楽団の音楽監督(2005-2012)という、そうそうたるポストを歴任しています。さらに、2016年と、2017年にはバイロイトで「指環」の指揮もおこなっています。 最初に彼の名前を知ったのは、その「指環」の世界初の全曲デジタル録音を行った指揮者としてでした。それは、1980年から1983年までの間に、ドレスデンのルカ教会という、当時のドイツ・シャルプラッテンのメインの録音会場でセッションが行われたものです。オーケストラはドレスデン・シュターツカペレですね。そこで、日本のDENONが開発したデジタル録音機を使って録音されていました。もちろんそれはDENONレーベルから国内盤が発売されていたのですが、かつてBMGから出た全曲盤のクレジットには、「Ariola-Eurodiscとの共同制作」とはあるのですが、DENONの文字はどこにもありません。録音スタッフにも、日本人の名前はありませんから、単に機材を提供した、という程度の扱いだったのでしょうか。 いずれにしても、その録音はまさにドイツ・シャルプラッテンならではの抜けの良い音で、DECCAのショルティ盤よりもすっきりしていたような印象がありました。 そんなヤノフスキですから、シューベルトの交響曲を聴いたのは初めてです。例によって、ここでは「7番」と「8番」が演奏されているのですが、ジャケットには番号は全くなく、単に「未完成」と「グレイト」という愛称しか表記されていません。さらに、これももうお約束になってしまっているのですが、日本の代理店であるキングインターナショナルが作った帯には、「交響曲第8番『未完成』」、「交響曲第9番『ザ・グレイト』」というタイトルが印刷されているのですから、悲しくなってしまいます。いつまでこんなことを続けているのでしょうかね。 録音されたのは2020年なので、ヤノフスキはすでに80歳を超えていたのですが、「未完成」でまず聴こえて来た快適なテンポにはちょっと驚いてしまいました。なんという若々しさでしょう。そんなテンポに乗って、音楽は軽やかに進んでいきます。普通はたっぷり歌い上げるような場面でも、そのスタンスは変わりません。いいですねえ。 「グレイト」では、まずは第1楽章での繰り返しをしっかり行っていました。それでも、「またか」というような気持には全然ならなくて、この生命感あふれる音楽をもう一度聴ける幸せを味わっていましたね。 第2楽章では、ちょっと問題がありました。ここで大活躍するオーボエのソロが、何とも頼りないのですね。いくら指揮者が軽快に演奏しているからって、ここまで自分を殺してしまっていては、何にもなりませんね。そんな物足りなさはありますが、ヤノフスキのもつグルーヴ感のせいか、あのゲネラル・パウゼまで、しっかりついていくことが出来ました。どんな演奏でも、ここまでで眠くなってしまって、そこで起こされるんですけどね。この楽章がただ甘いだけのものでないことが、はっきりするような演奏でした。 第3楽章は、とんでもなく速いテンポでしたね。フルートなどは付いていけない場所もあったりしますが、この勢いには圧倒されます。 終楽章では、さすがに繰り返しはありませんでした。もし繰り返しても、長すぎると感じることはなかったでしょう。 録音が、ポリヒムニアのヘイセンでした。どのパートもしっかり聴こえてきて、こんなことをやっていたんだ、というような発見がいたるところにありました。それでいて全体の響きもとても美しく、堪能できました。 SACD Artwork © Pentatone Music B.V. |

||||||

今はプロテスタントの教会ですが、建物自体は宗教改革以前に作られていました。その頃からもカントルという職種は存在していて、バッハの前には28人ほどのカントルがいたのだそうです。 バッハは1723年から、亡くなる1750年までの間、その職にありました。そして、それ以降、18人の音楽家がその後を綿綿と継いで来ているのですね。1940年にその12人目として就任したギュンター・ラミンあたりから、実際のその演奏がレコードになっていますから、普通に知られるようになっています。それに続く、クルト・トーマス(1957-1961)、エアハルト・マウエルスベルガー(1962-1971)、ハンス=ヨアヒム・ロッチュ(1972-1991)、ゲオルク・クリストフ・ビラー(1992-2015)などは、いずれも多くの録音を残していますね。 ただ、その次のゴットホルト・シュヴァルツという人は、ビラーほど積極的な録音は行わなかったようですね。 そして、68歳となったシュヴァルツの後を継いで2021年の9月にカントルに就任したのが、46歳のアンドレアス・ライゼ(ライツェ)です。代々、この教会のカントルはドイツ人が就任してきましたが、彼はスイスに生まれています。しかも、プロテスタントではなくカトリック、というのも、ユニークなところです。 彼は、すでに合唱指揮者として主にピリオド楽器のアンサンブルと一緒に活躍していました。あのアーノンクールの薫陶を受けているそうで、これまでのカントルのように過去の伝統を受け継ぐとともに、もっと先進的な方向性の音楽も目指しているようです。 2022年11月5日と6日にトマス教会で彼の指揮によってバッハの「ロ短調ミサ」のコンサートが行われました。その時のライブ録音と、それに先立つ3日からのリハーサルでの録音も含めて編集されたのが、彼のカントルとしてのデビューアルバムとなりました。レーベルは、ビラーの時代に多くの録音を行ったRONDEAUレーベルです。  ライゼの演奏は、モダン・オーケストラに対して、ピリオド奏法を求めるという、最近流行りのスタンスを取っているようです。ここでは、音符を可能な限り短く演奏しているな、と感じられます。テンポもかなり速めですから、合唱のメリスマはちょっと苦戦しているようでした。というか、これは合唱団の資質の問題のような気がします。 ですから、それは現時点では仕方のないことと割り切って聴いていくと、この演奏自体はなかなか積極的なアプローチが感じられるものであることが分かってきます。録音のせいかもしれませんが、バスのパートがかなりはっきり聴こえるようなバランスになっていて、改めてこの時代のバスの重要性を感じることができます。 そのバス、チェンバロやファゴットの音は常に目立っていますが、オルガンはほとんど聴こえてきません。それが、ある瞬間に俄かにその存在が誇示されるようになっていました。それは、「Et incarnatus est」の部分、ここでは、オーケストラはバスとヴァイオリンしかありません。そのバスパートの和声が、しっかりオルガンによって聴こえてくるのです。さらに、大オルガンのペダルのような音も聴こえてきます。 そのペダルは、「Sanctus」でその威力を最大限に発揮しています。95人の合唱を支えるペダル、それは、いまだかつてこの曲からは聴いたことのなかった、壮大なサウンドでした。終曲、「Dona nobis pacem」のエンディングで響き渡るDのペダル音こそが、ライゼが目指す音楽を象徴しているのでは。 CD Artwork © Rondeau Production GmbH |

||||||

この年代から、そもそもの音源は「78回転盤」であることがわかります。ただ、音をラッパでとらえて、その空気振動を直接盤面に掘る、という「アコースティック録音」の時代は終わり、すでに、音をマイクロフォンで電気信号に変え、それを真空管で増幅して、溝を掘る(カッティング)という「電気録音」が実用化された時代に入っていました。 とは言っても、演奏されたものはその場でアセテート盤にカットされ(ダイレクト・カッティング)、それを鋳型にしてレコードの大量生産が行われていたという状況は変わりません。編集なんかは出来ないんですね。 78回転盤では、片面には5分程度しか録音できません。ですから、それ以上の長さの曲を録音するときには、どうしていたのでしょうね。なんせ、今回のワーグナーでは、5分を超える曲がかなりありますが、その途中で音が切れていることは全く確認できませんからね。 録音当時のクナッパーツブッシュは、バイエルン国立歌劇場の音楽監督として活躍していましたね。後年は、「録音嫌い」となりますが、このころの彼は、この新しいテクノロジーには興味があったのかもしれません。彼が初めて行った録音は、1925年のベルリン国立歌劇場でのハイドンの交響曲第92番のようですが、この1928年のポリドールのためのセッションはそれに続くものでした。もちろん、ベルリン・フィルとは初めての録音です。以下のワーグナーの作品がその時に録音されていました。 「タンホイザー」から「バッカナーレ」 「ワルキューレ」から「ワルキューレの騎行」 「マイスタージンガー」から第1幕と第3幕の前奏曲、徒弟たちの踊り 「パルジファル」から第1幕の「舞台転換の音楽」 「さまよえるオランダ人」序曲 「タンホイザー」から「大行進曲」 「ローエングリン」から第3幕の前奏曲 さらに、当時バイロイトで活躍していたバリトンのテオドール・シャイドルが加わって、「マイスタージンガー」からザックスのナンバー「Was duftet doch der Flieder」と、「パルジファル」から、アンフォルタスのナンバー「Das Weihgefässes göttlicher Gehalt」も録音されていました。 もちろん、これらの曲は全て78回転盤としてリリースされました。 さらに、1966年に、上のリストの1行目から4行目までの6曲がLPとしてリリースされました。その時のジャケットが、このサブスクでも使われています。しかし、今回は、その6曲に加えて、5行目と6行目の曲も入っていました。オーケストラ曲の9曲は、こちらでCDになっています。バリトンが入ったものも、LPにはなっていました。 まず、とても78回転盤とは思えないほど、ノイズが聴こえてこないことに驚きます。LP化にあたっては、かなりのノイズ・リダクションを行っていたのでしょう。そのせいで、全体の音も丸みを帯びたソフトなものになっています。それが、LP未収録の最後の2曲になったら、途端にノイズが派手に聴こえるようになりました。 ここで聴かれるクナッパーツブッシュは、晩年の堂々たる演奏とは全然違ってました。「マイスタージンガー」の第1幕の前奏曲などは、音楽がもう先へ先へと忙しく進んでいます。「ワルキューレの騎行」では、本来はワルキューレたちが歌う部分を、とびきりエモーショナルに演奏してました。 「オランダ人」序曲などは、1962年にWESTMINSTERに録音されたもの(愛聴盤でした)では14分かかっていたものが、たった9分で終わってましたよ。ここでは、最初の嵐のシーンが終わって、しいんとした「ゼンタのテーマ」がコールアングレによって始まるのですが、その最後を締めくくるフルートがとんでもない音程で吹いていました。これが、「一発録り」である78回転盤の怖いところです。 なぜか、NMLではこの曲のタイトルが「タンホイザー」になっています。Spotifyでは間違えていないのに。親切に教えてあげるべきでしょうか? Album Artwork © Deutsche Grammophon GmbH |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |