|

|||

| ���Ί펞���Ղ̔��� �@�u���{��Ձv�̔����́A���䎛�s��ɂ����ՁE�j�Ղ̒��ŁA��ɑS�� ��I�ɒ��ڂ���邱�ƂɂȂ�������́A�ŏ��̔����ł͂Ȃ��������Ǝv�� ��܂��B��ʂɕ���Ē��ڂ��ꂽ�̂́A�������ɋ��R����Ί������� ���ꂽ�Ó���R�Õ��̕����悾�Ǝv���܂����A�������̂��͍̂��{��� �̕������������ł����B �@���{��Ղ������҂ɂ���čŏ��ɔF�����ꂽ�̂�1889(����22)�N�̂��� �ł����B��ɓ��{�n���w���n�݂����R�蒼���Ƃ����l���w��G���Ɋ� ���ʐM���ɏ�����Ă��܂����B�����̎R�莁�͋��s�̑�O�������w�Z(��� �O�����w�Z)�\�Ȃ̊w���ŁA�l�ފw��l�Êw�̌��������Ă��܂����B���̌o �߂ɂ��ẮA���ē��䎛�s�́u�L��ӂ����ł�v�ɘA�ڂ��ꂽ�w���{ ��Ք��@�����x�ɏڂ����q�ׂ��Ă��܂��B���݁A�s���v�����T�C�g�ɂ��f �ڂ���Ă��܂��̂ŁA����������p���ďЉ���Ă��������܂��B �@�w���䎛�ɂ͋���Õ����W�܂����Îs�Õ��Q�ƂƂ��ɁA�S���ɖ��O��m ��ꂽ��Ղ�����܂��B����͑y�ЂQ���ڂ𒆐S�Ƃ������{��Ղł��B�� �����̑��ʂ̐l���₻��ɔ������y��₯����̏o�y�A���a�ɓ� ���Ă���͓̉��ŌÂ̎��@�Ղ⋌�Ί�̔��@�ȂǁA�l�Êw�E�l�ފw�̔��W |

|

||

| �@ �猩�����{��Վ��ӂ̗l�q�@�@���̇A�n�}�ƑΔ䂷��� �@�@�@�@�킩��₷���B�@�@�kGoogleEarth 2023(�ߘa5)�N5��10���l��� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������ꓙ�ꕔ���H |

|||

| �ɃG�|�b�N���C�L���O(����I)�Ȗ��������̍��{��Ղ��S���Ă�������ɑ��Ȃ�܂���B�����ō��獑�{��Ղ��߂��钲���ƌ������� �̗��j���Ђ������Ă݂悤�Ǝv���܂��B�܂��A���{��Ղ̔����̌o�܂���݂Ă������Ƃɂ��܂��傤�B �@���{��Ղ��w�p�G���ɍŏ��ɓo�ꂵ���̂́A����22�N(1889�N)5���̂��Ƃł����B���������120�N�߂��������̂ڂ�܂��B����́w���� �l�ފw���G���x��4����39���Ɍf�ڂ��ꂽ�R�蒼������̒Z���ʐM���ł��B���̑S�����Љ�邱�Ƃɂ��܂��傤�B�u�͓��ɉ�����Ί펞�� ��Ղ̔��� �q�[�ߗ��@���Ȃ�܂͂荇���ɂɂ█���j�~�J�̈����̉������s�d�⊶�Ȃ��琋�Ɉ�Ђ̌�ʒm���s�\���|�����j���ɂ� �f�R�J���Ղĉ����������ʂ͛��ɖ]�O�ɂ��]�O�ɂ����ɖʔ������ɂČ䍿�Ɍ܌��\����͖{�M�ɉ�����l�ފw�̗��j����̋I�O���Ƃ� �v�������͑A���������\���ƂȂ�Ώ����͐Ί펞��̌��R�����Ղ��͓����ɔ����d��K�Ɍ���҂��퉺�x��(�R�蒼��)�v�]�O�� ��x���J��Ԃ��Ƃ���ɎR�肳��̋����̓x�������ǂݎ���܂��B �@�Â����͂Ȃ̂ŁA�Ȃ��Ȃ��ǂ݂Â炢�̂ł����A�v��ƁA�ŋߓ��j���͉J�������Ĉ�ՒT���ɍs���Ȃ������̂ł����A�T���P�X���͉J �����ďo�|���邱�Ƃɂ��܂����B���܂���҂��Ă��Ȃ������̂ł����A�͓��̍��Ől�ފw�̗��j�ɍ��܂��悤�Ȉ��Ί펞��̈�Ղ� �������܂����B��̕����y���݂ɂ��Ă��������B����ȋ�ł��傤���B���̍ŏ��̒ʐM���ɂ͉͓��̍��ƋL�������ŁA��Ղ̏��ݒn �▼�O���o�Ă��܂���B��Ղ̏ꏊ���͂����肷��̂́A�R�肳�����ɑ��������ł��B���́̕A�������w�����l�ފw���G���x ��4����40���Ɍf�ڂ���܂����B�u�͓����j�Ί펞��m��Ճ������X�v�ł���܂��B �@�u�Ί펞��m���R�^����Ճ��͓����u�I�S���{���j�����Z�����n��⃒�����ܗ����j�V�e�͓����m������a��ΐ�m�����X�����j�� �w���v�ƈ�Ղ̈ʒu���L���A���{��ՂɈ�v���邱�Ƃ��͂����肵�܂����B�R�肳�����ō̏W�����╨�ɂ́A�Ί�A�L�˓y��A�b���A �b���A�Ñ�y��A�z�ڊ��������Ă����܂��B�x�k���䎛�s�T�C�g�w�R�����Ñォ��̃��b�Z�[�W�u���{��Ք��@����|��Ղ̔����̓^�� (No.115)�v�x�l(�w�L��ӂ����ł�x��365�� 1999�N10����)��� �@�@�@�@ �@��Ղ̔����ꏊ���A�u�͓����u�I�S���{���j�����Z���v�Ə�����Ă��܂����A����22�N�S���P���ɂ͍��{���͍������u���������v�ɂȂ��� ���܂����B����Ȃ̂ŎR�莁�͂����m�Ȃ������̂ł��傤�B �@�ʐ^�@�́A���j�ՂɎw�肳��Ă��鍑�{��Ղ̋��𒆐S�Ƃ���q���ʐ^�ł��B���݂��Ȃ�͈̔͂����L�n������Ă��܂����A�̂��疯 �L�n�ł��������߂ɁA���������̖��ƂȂǂ����݂��Ă��܂��B���̈�ՂƂ��ꂽ�ꏊ�ŁA���܂łɑ����̊w�҂��K���A�R�O��ȏ�����@���� ���s���Ă��܂����B�o�y�╨�ł���Ί��l���������āA�w�E�ł͗l�X�Ȍ�����_�����W�J����Ă��܂����B���{��Ղ́A���{�l�N���_ ����{�̋��Ί펞��Ɋւ��錩���ɂ��e����^�����A�܂��Ɂg�G�|�b�N���C�L���O�Ȉ�Ձh�Ƃ������݂ɂȂ����̂ł��B |

|||

| �n�}�Ō��鍑�{��ՂƎ��ӂ̗l�q | |||

|

|||

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A ���{��ՂƎ��ӂ̒n�}�@�@�@�@�@�@���̋��́A�قړ����������w�Z�̍Z��ɏd�Ȃ��Ă���B | |||

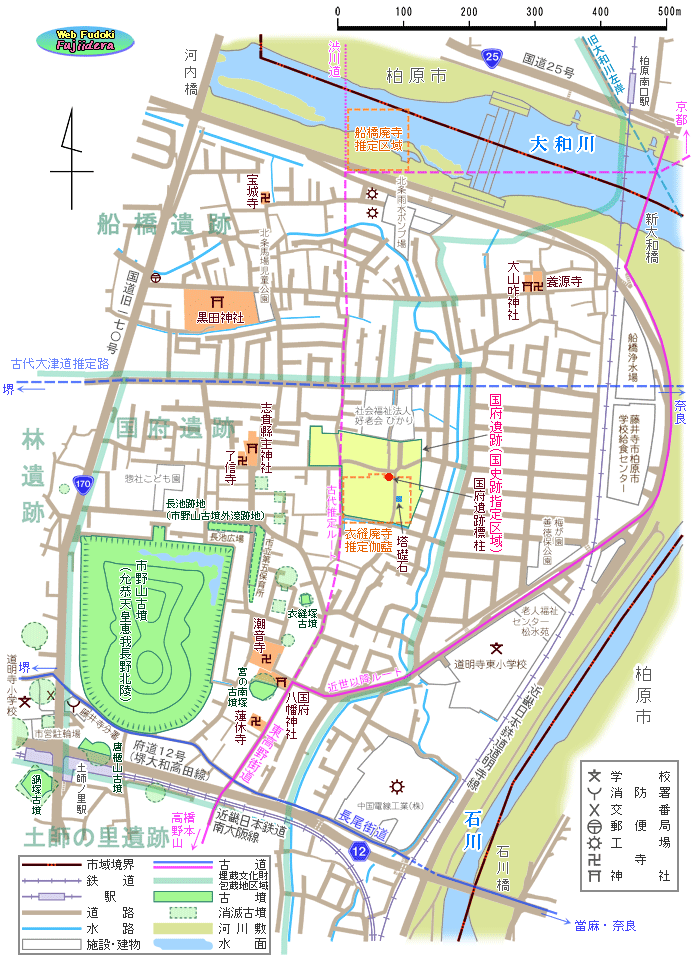

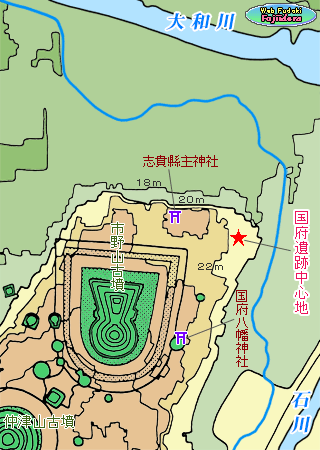

| ���{��Ղ̈ʒu�ƒn��̗l�q �@��̒n�}�́A���{��Ղ̈ʒu�Ǝ��ӂ̗l�q�����Ă����������߂Ɍf�ڂ��܂����B�x�[�X�ƂȂ����n�}�́A���Ƃ��Ɠ����������w�Z�̍Z�� �n�}�Ƃ��Đ��삵�����̂ŁA�Z��̕������n�}�ɂ����p���܂����B���{��Ղ������Ɉʒu���Ă��Ă킩��₷���̂ŁA����A�\�������� �����ď�̂悤�Ȓn�}�Ɏd�グ�܂����B���{��ՂƂ͒��ڊW�Ȃ��̂ł����A���̒n��̗��j�I������m���Ă����������߂ɁA������X�� �Ⓑ���X���A���̌��ł���Ñ��Ó��̃��[�g���\�����܂����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�����ނˑ�Ó�����H�����͈̔͂��������ȑO�Ɂu���{���v���������ł��B�ޗǎ���ɂ́A���̕ӂ�̒n��̂ǂ����ɂɁA�͓�(���킿)�� �̖����ł���͓����{(������)���u����Ă������Ƃ��������Ă���A���{(����)�̒n�����c���Ă��邱�̒n��ɍ���(���{�̖�������)���������Ɛ� �肳��Ă��܂��B�u���{��Ձv�̖����A���̂��Ƃ����ƂɂȂ��Ă��܂��B���ɂ̐ՂƔ��ł���悤�Ȉ�\�͌��݂̂Ƃ��댩�����Ă��� ���A�ÊX�������������ʂ̗v�n�ł�����A�X�������ɂ͂������̌Ñ㎛�@�����݂��Ă������Ƃ���A���{�̂��������Ƃ͂قڊm�� ���Ǝv���܂��B���{�̋߂��ɂ͉͓����̎s�ł������u�a���s(�����̂���)�v���݂������Ƃ��m���Ă���A��������̒n�悾�Ɛ��肷������L �͂ł��B�s��R�Õ��̓`�����u�s�̎R�v���A�a���s�̑��݂Ɗ֘A����Ƃ݂��������܂��B�ޗǎ���̂��̒n��́A�����̊������H������ ��ӂ�ɍ��{���݂�A�厛�@���݂��Ďs����ɂ��키�A�܂��ɌÑ�̔ɉ؊X�������ƌ����邩���m��܂���B �@���̎ʐ^�B�́A���{��Ղ̒��ɗ��Ă��Ă�������Ŕł��B�Ȍ��Ɉ�Ղ̗v�_����������Ă��܂��B�o�y�����l���̃��A���Ȏp�̎ʐ^ ���ڂ������܂��B���̊Ŕ̋߂��ɁA�u���{��Ձv�̕W����ߖD(���ʂ�)�p���̓��b������܂��B���{��Օۑ����̍ŋ߂̗l�q���ʐ^�ŏ� ��܂��B���߂��̕��͐��n��K��Ă݂Ă��������B |

|||

|

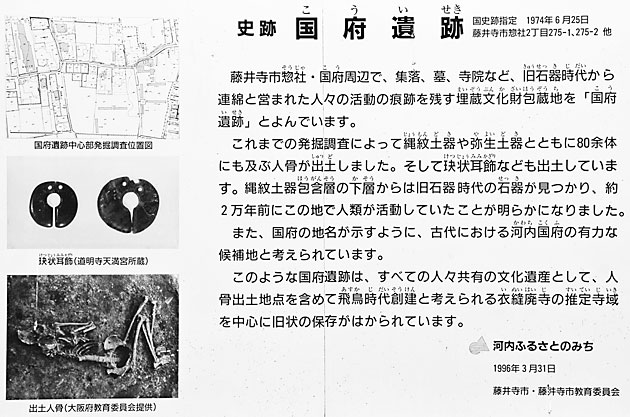

| �B ���{��Ղɗ�������(���䎛�s����ψ���ݒu�@1996�N3��) |

|

|

|

| �C�u���{��֔V��v�Ǝj�Ղ̒��S�n(�k�����) �@�@�@�@���ʂ̏Z��n����i�Ⴂ���Ƃ��킩��B�̂��镔���� �@�@�@���{��n�̓��[�B�@�@�@�@2010(����22)�N6��(�C�`�F) |

�D ���{��Ղ̓�������(����) �@�@�@�@���̈�т͈ߖD�p���̉����Ղ̐���n�ł�����B���n�� �@�@�@�E���͈�i�Ⴂ�B���{��n���[�̒i���n�`�ł���B |

|

| ��Ղ̔��@���� �@���������炢�낢��Ȋw�҂̒��ڂ��W�߂�Ƃ���ƂȂ������{��Ղł� �����A�{�i�I�Ȕ��@�����͑吳���ɓ����Ĉȍ~�ɂ���Ԃ��s���܂����B �@���{�ɂ͋��Ί펞��͑��݂��Ȃ��������l�����Ă����A������100�N�� �ǑO��1916(�吳5)�N�A���s�鍑��w�̊�c��g�u�t�́A���{��Ղ����̏W ���ꂽ�Ί�̒��ɓꕶ������Â����Ί펞��̉\���̂���Ί킪���� ���Ƃɒ��ڂ��܂����B�o�y�����n�w�̏��炻�̉\�����l�����̂ł��B �@��1917�N�A���s�鍑��w�̕l�c�k�싳�������n�@�������āA�ꕶ�� ��퐶����̓y���Ί�A�R�̂̐l�������܂����B����ɂ��A���{ ��Ղ͈��w��̒��ڂ����ՂƂȂ�܂������A�ˑR�Ƃ��ċ��Ί펞��� ���݂ɂ͔ے�I�Ȍ�����������܂����B���̂��߁A���Ί펞��̌����́A ���̊�h(���킶�キ)��Ղ̔����܂ŁA�傫���i�ނ��Ƃ͂���܂���ł����B �����͋��Ί�̉\�������A�g�l�������h�̕������ڂ���A���̌�̔� |

|

|

||

| �E�ߖD�p���̓��b�� �@�@�@�܂������ʂ̋L�O��̑���Ɏg�p����Ă���B |

||||

| �@�@�@�@�@�@�F �C�̔�̗���(����) �u���Ί펞��l�����\�P铏o�y�V�n��v |

||||

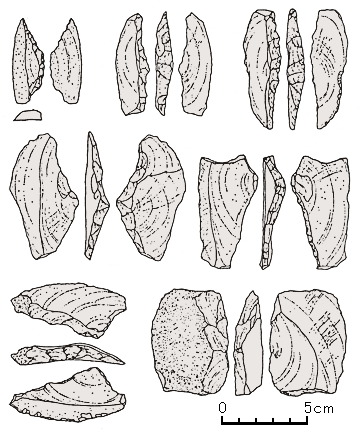

| �̔��@�����ł����X�Ɛl�����������܂����B �@��̎ʐ^�C�̉E�[�́A1927(���a2)�N�ɑ��j�k���E��㍑�j����Ă��u���{��� �V��v�ł��B�ʐ^�F�����̗��ʂŁA�u���Ί펞��l�����\�P铏o�y�V�n��v�ƍ��܂� �Ă��܂��B���̎��_�ł��ł��V�O�̈ȏ�̐l�����o�y���Ă������Ƃ��킩��܂��B���� ����l���̏o�y������A�������X�O�̂قǂɂȂ��Ă��܂��B �@�����a�R�N�ɑ��{�����Ă��u�Ί펞���Ւn�v�̔���A�ʐ^�C�̍��[�Ɍ����Ă� �܂��B ���Ί�̊m�F�|���{�^�i�C�t�`�Ί� �@1949(���a24)�N�̌Q�n����h��Ղł̋��Ί픭���ȍ~�A���Ί펞��̑��݂������� ���炩�ɂȂ钆�ŁA���{��Ղ����Ί펞��̊m�F��ړI�Ƃ��āA1957�N�E1958�N�� �ēx���@�������s���܂����B �@���̔��@�����ł͓����I�ȋ��Ί킪�m�F����܂����B�����̐Ί�́A���{�E�� �nj��̋��ɂ�����R(�ɂ��傤����)�ō̂��T�k�J�C�g�Ƃ������g���āA���ɒ����Ε� (����(�悭���傤�͂��ւ�))��A���I�ɂ͂��Ƃ��Ă������@�ō���Ă��܂����B���̐��@ �͌�Ɂu���˓��Z�@�v�Ɩ��t�����܂������A���̕��@�ō��ꂽ�i�C�t�`�̐Ί�́A ���{��Ղ̖����Ƃ��āu���{�^�i�C�t�`�Ί�v�ƌĂ�A�Ί핪�ނ̕W���Ƃ���Ă� �܂��B �@���Ί펞��̈�Ւ������e�n�ōs����悤�ɂȂ�A�y��Ɠ����悤�Ɋe�n�ŏo�y �����Ί�̔�r�������i��ł��܂����B�ގ���`��A�����@�Ȃǂ̗ގ������킩���� ���܂����B�����Z�@�ō��ꂽ�i�C�t�`�Ί�̕��z�̗l�q����A���낢��Ȃ��Ƃ��� �����Ă���悤�ɂȂ����̂ł��B�����̒����E�����Ɏw�W�Ƃ��ėp����ꂽ�̂��A �u���{�^�i�C�t�`�Ί�v�������̂ł��B |

|

|||

| �@�G ���{��Ղŏo�y�����Ί�̗� �@�@�@�@�@�@��i�R�킪�T�^�I�ȍ��{�^�i�C�t�`�Ί�B �@�w�ӂ����ł�J���`���[�t�H�[�����W ���{��Ղ̓�� �@�@�����x(���䎛�s����ψ��� 1996�N)����@�ꕔ���F���H |

||||

|

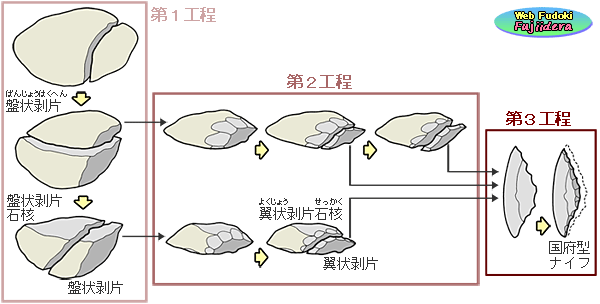

�@���̇H�}�́A�T�k�J�C�g�ō��{�^�i�C�t����鐣 �˓��Z�@�̍H����}�����������̂ł��B���˓��Z�@ �̓����́A��Q�H���ɂ���܂��B���Ђ����� ���݂ŘA���I�ɂ͂�����Ă����A������i�C�t�̑f �ނƂ�����̂ł��B��R�H���Ńi�C�t�Ɏd�グ��� �܂����A��̇G�}�̏�i�ɍ��{�^�i�C�t�`�Ί�̓T �^�Ⴊ�����܂��B �@���Ђ�A���I�ɂ͂�����Ă����Z�@�́A�T�k �J�C�g�Ƃ��������Ɠ��̊�������悭�m���Ă� �Ċm�����ꂽ�Z�p���ƍl�����܂��B�ǂ�Ȑł� �ł���Z�@�ł͂Ȃ��̂ł��B �@�u�T�k�J�C�g�v�͈��R��̈��ŁA���R�ƕ��� �Y�n�̍��쌧��o�s�̋���������u�]���(���ʂ�����)�v �Ƃ��Ă�܂��B�u�T�k�J�C�g�v�Ƃ������̂́A�� ������ɓ��{�e�n�̒n���������h�C�c�l�n���w �҃i�E�}�����m���A�]����{���Ɏ����A��A�m�l �̃o�C���V�F���N���m���������Ė����������̂ƌ� |

|

| �H �u���˓��Z�@�v�̐����H�����T�O�������} �@�@�@�@�@�w�ӂ����ł�J���`���[�t�H�[�����W ���{��Ղ̓�������x(���䎛�s����ψ��� 1996�N)��� �@�@�@�@�@�@�@�@�f�ڂ̐}����Ƀ��C�A�E�g���č\�����A���F�E�����ł��������ꕔ�����H�B |

||

| ���Ă��܂��B�����ł́u�]���v�����u�T�k�J�C�g�v�̕����L���g���閼�ƂȂ��Ă��܂��B�T�k�J�C�g�̕\�ʂ��k���ō��F�ł����A ���N���R�E�ɍ݂�ƕ����ɂ���ĕ\�ʂ������ΊD�F�ɂȂ�܂��B���F�̖ʂ͔�r�I�ŋ߂Ɋ��ꂽ�ʂ��Ƃ������Ƃ������Ă��܂��B �@�T�k�J�C�g�̍ő�̓����́A���ƌ����Ă����̌����ɂ���܂��B�����T�k�J�C�g�̉���ӂ����o��������܂����A�Ȃ��Ȃ���ςȎv���� ���܂����B�|�S���̃^�K�l�Ăăn���}�[�ł������̂ł����A�ȒP�ɂ͊���܂���B����Ă����^�K�l�̐悪�����Ɋۂ��Ȃ�܂����B�S �����������ɌÑ�l�͂ǂ�����ăT�k�J�C�g���������̂��낤���ƁA�v�킸�ނ�̒q�b�h���܂����B�T�k�J�C�g�����Ɠ��̊���� ��m���Ă��Ȃ���A�A���I�ɗ��Ђ���邱�ƂȂǂƂĂ������Ȃ��Ƃł��B�]��n���ł̓T�k�J�C�g�́u�J���J���v�ƌĂ�܂��B �@�T�k�J�C�g���n���}�[�ł������ƁA�u�`�[���v�Ƃ������������������܂��B�����������Ă���A�قƂ�ǂ̐l�͐��������������Ƃ� �v��Ȃ��ł��傤�B���̓��������āA�T�k�J�C�g�̏��Ђŕ��邪���ꂽ�肵�Ă��܂��B�܂��A�����̃T�k�J�C�g�Ђ̑傫������ �āA�T�k�J�C�g���̊y��Ƃ��āu��(��������)�v������Ă����܂��B�s�̕i������܂����A���Ȃ荂���ł��B�����䂦�̉��H�̓���̏� �ɁA�ǎ��̃T�k�J�C�g���̂̓��肪����ɂȂ��Ă��Ă��邱�Ƃ�����Ǝv���܂��B |

||

| ���j�Ղ̎w��� �@���{��Ղł́A��Q���N�O�̋��Ί펞�ォ��ꕶ�A�퐶�A�Õ��ƁA�e����� �l�X�����������Ǝv����Ղ���������Ă���A���݂܂ł̒����œꕶ�E�퐶 ����̖��X�O�̂̐l�����o�y���܂����B�l�Êw�̌����j�ɑ傫�ȑ��Ղ��c���A�M �d�Ȏ�������Ă��̖���S���ɒm�炵�߂܂����B1978(���a53)�N�ɓ��䎛 �s���Ŕ������ꂽ�u�C���v�␢�E������Y�ɓo�^���ꂽ�u�Îs�Õ��Q�v�Ȃǂ� �����ɁA���{��Ղ͑S���I�Ȓ��ڂ��W�߂����䎛�s�̑�\�I�������̈�Ղ� �����̂ł��B �@���̍��x�o�ϐ������Ɏ��{���ꂽ���@�����ł́A�ȑO���琄�肳��Ă��� �ߖD�p�����A����n���̖@�N���������z�u�̓��X����Ñ㎛�@�ł������� �Ƃ��킩��܂����B���̐��艾���Ք͈͂́A���{��Ղ̕ۑ����Əd�Ȃ��Ă� �܂��B�����̒������ʂɊ�Â��āA���{��Ղ͂��̎�v�Ȕ͈͂���߂��A 1974(���a49)�N�ɍ��w��j�ՂƂȂ�܂����B����ɁA1977�N(���a52�N)�ɂ��� |

|

|

| �@�I ���䎛�s����Ղŏo�y�������{�^�i�C�t�`�Ί� �@�@�@�@�w�ӂ����ł�̗��j�V���[�Y�P �T���E�Ί�̎���x �@�@�@ �@(���䎛�s����ψ��� 1995)����@�@�@�w�i�����H���� |

||

| ���w����A���݂͎j�Ռ����Ƃ��Đ�������Ă��܂��B�܂��A���ӈ�т́u���m�̖�����������n�v�Ɏw�肳��Ă���A�j�Վw��͈� �Ɍ��炸�Z��Ȃǂ̌��đւ�������Δ��@�������s���܂��B��������{��Ղ̑S�̑��ɔ��锭�@�������ʂ����҂����Ƃ���ł��B |

||

| �Ñ�l�����������́| �@���䎛�s�̎s�͂ɂ́A���{��Ղ���o�y���� �ǂ̗ΐF�n�̔��������I��č���A�����ԂɊJ�����E�ɐ�ڂ��獷�����ݎ�����Ƃ������̂ł��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

||||

|

sugata/3)shisyo.shika/kazari-2.jpg) |

�@�ʐ^�K�́A�s���ɂ��킢�E�܂Ȃь𗬊ق̌Ñ�j�W���R�[ �i�[�ɓW������Ă��� �@ �ł����A�吳�U�E�V�N�ɍs��ꂽ����ȑ�w(������w)�� ����e���Y���̔��@�����ŁA���̓䂪��������܂����B���� �����ł��R�U�̂��̐l�����������ꂽ�̂ł����A���̒��ŁA ���肪�l���̓��������e�����ɂȂ��Č��������� �ł��B �@�G���ȃh�[�i�c�`�̈�[�ɐ�ڂ���ꂽ�悤�Ȍ`�̈╨ �́A�Ί펞��̎����肾�������Ƃ����������̂ł��B �@ |

||

| �J ���{��Տo�y�� �@�@������́A�S���łU�P�Q���o�y���Ă���B �@ �@�w�T���E�Ί�̎����x(���䎛�s����ψ���)��� |

�K �@�@�s���ɂ��킢�E�܂Ȃь𗬊� �@�u�A�C�Z���E�V�����z�[���v�W�� �@��� |

|||

| �b��ƂȂ�܂����B�Ȃ��A �_�c�k�쎁�́A���{��Ղ� �w�����قɂR�U�A���s��w���������قɂQ�S�A�������V���{�ɂP�Q���ۊǁE�W������Ă��܂��B |

||||

|

|

|

| �L ���{��n��\���n�} �@�@�����ނ��Q�O�����C������オ��n�ƌ�����B �@�@�Õ��ōʐF�̖������\���͕������C���������B�n�}�� �@�̏��Õ��́A���ł��Ă�����̂̕��������B�@ |

�M ���{��n�̒n�`���킩��ʐ^ �@ �@�i���n�`���c���Ă���A��n�̗l�q���킩��₷���B �@�k1948(���a23)�N9��1���ČR�B�e�@���y�n���@�l �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������ꓙ�ꕔ���H |

| �@�L�}�͍��{��Վ��ӂ����i�ʐ}�ŕ\�������̂ł��B���䎛�s����ψ�������ی�ەҏW�E�o�ł̏����Ɍf�ڂ̌Îs�Õ��Q�Õ����z �}�����ƂɁA�Õ���i�ʂ̍ʐF���H���{���܂����B���{��n�̌`���킩��₷���悤�ɒi�ʂ̐F�����Ă��܂��B�L�}�Ɠ����͈͂�\�� �ʐ^���ʐ^�M�ŁA1948(���a23)�N�ɒ������Ă����ČR���B�e�������̂ł��B���{���������͈͂́A���̍��͂܂��܂��c���n�тŁA�^�� ���猩�����{��n�̌`���悭�킩��܂��B���ł���n�̒i�������������Ō����܂����A�����͂����Ƃ͂�����ƘA���I�ɒi��������ꂽ �Ǝv���܂��B�����̒n�}��ʐ^������ƁA�Ñ�l����n��ŏZ���ɑI�ꏊ�́A��n�ɉ���čs���₷���R�̋߂��ŁA�ΐ�ɋ߂��� �u�ł��������Ƃ��킩��܂��B���{��Ղ̏ꏊ���I�ꂽ�̂́A���܂��܂ł͂Ȃ��A����Ȃ�ɗ��R���������ƍl�����܂��B |

||

| �ꕶ�l�����Ă����Ñ�͓��p �@�E�̇N�}�́A���{���߂����ٕҏW�E���s�̏����q�w�o�y�i���� ��@�C�Ɓu���������v�x����g�킹�Ă����������Ñ�́u�͓��p�v�̐��� �n�}�ł��B�ꕔ�����H���Ă��܂��B �@���̐}�͓̉��p������������͓ꕶ����O���ŁA�u�ꕶ�C�i�v�ɂ���� �㒬��n�̓����ɊC�������荞��ő傫�Șp�ɂȂ��Ă��܂����B�ꕶ���� �O��������(��5500�N�O)�ɂ͊C�ʂ��ł������Ȃ�A����R�n�̘[�܂ŊC�� ���܂��Ă��܂����B �@���̌�A�C���̒ቺ�ŊC�ʂ�������A����ɗ�����a�삪�^�ԓy���� �͓��p�͏��������߂��Ă����܂����B�₪�Ė퐶����ɓ��������� �́A�u�͓����v�ƌĂ�銱�����L�����Ă����悤�ł��B�����āA�͐�� �y���ɂ�����p���C�Ɛ藣�����ƂƂ��ɐ�̐������ꍞ��ŒW�������A �u�͓��v�Ɏp��ς��Ă����܂����B���͓̉�����a��Ȃǂ��^�ԓy�� �Ŗ��܂��Ă����A�L������A��㕽�삪�ł��オ�����̂ł��B���݂ł��� ���s�k������哌�s�E��^�s�Ȃǂɂ����Ē�n�������̂́A���͓̉��� �ɗR�����Ă���̂ł��B �@���āA���̍��̍��{��Ղ̏ꏊ�͂ƌ����ƁA���̈ʒu�ɓ�����܂��B�� �����ɂ͌Ñ��a�삪����A�k���͕��������̔×����ƂȂ��Ă����l�q �ł��B���̉͌��t�߂͉͓��p�̍ł����ŁA�W��������������D���悾���� �Ǝv���܂��B��ɂ͒W�����A�C�ɂ͋D�����D�ފC�����ƁA�����̎�ނ� ���L�ނ��̂ꂽ���ƂƎv���܂��B�����ɂ͐���R�n���A�Ȃ�A�R�̏b�� ��ʎ��ނ��L�x�ɍ̂ꂽ���Ƃł��傤�B���{��n�͎��ɂ悢����������� �ꏊ�������ƌ��������ł��B �@����̎���̏W�������I���A��n�ォ��k���߂�ƁA�[�z�Ɍ� ��͓��p�̊C�ʂ������ɋP���Ă������Ƃł��傤�B���ɂ͑��p����߂� ���݂䂭�[�z���A�܂Ԃ��������Ă������Ƃł�����܂��傤�B |

|

|

| �N �ꕶ����O���̌Ñ�͓��p�̐���} (�ꕶ����O��) �@�@�w�o�y�i�����@�C�Ɓu���������v�x(���{���߂����� 2014�N)��� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����ł������A�y�ѕ����lj����A�ꕔ���H�B |

||

| �u�͓����{(������)�v�ɂ��� | |

| �@���{��Ղ̍L�����т́A����22�N�ɍŏ��̍������s����܂ł́u���{(����)���v���������̈ꕔ�ł��B��Ֆ������̋���������t���� ��܂����B�u���{�v�̒n�����c�邱�̒n��̂ǂ����ɁA�Ñ�́u�͓����{�v���u����Ă����Ɛ��肳��Ă��܂��B���{��Ղ̐����Ɏu�M�p ��(�����������ʂ�)�_�Ђ�����܂����A�����̋����Ɂu�͓����{���v�̕W��������܂��B�������A���������{���ł��邱�Ƃ��w�p�I�Ɋm�肵�Ă� |

|

| ��킯�ł͂���܂���B���낢��ȗv�f����l���āA���̕ӂ�ɉ͓����{�̂������\���������Ƃ�������ł��B �@�܂��n���ł��B��������́A�u�M�p��_�Ђ�����ꏊ���܂߂č��{���ł����B���݁A�u�M�p��_�Ђ̂���ꏊ�͑y��(�� ������)�n��ŁA���Ƃ��Ƃ͍��{���̒��̏���(����)�ł����B�y��(����)�Ƃ����̂́A�Ñ�̍��{�̋߂��ɐ݂����Ă��܂� ���B�u���{�v�Ɓu�y�Ёv�A���̓�̒n�����炾���ł��A���{�����̕ӂ�ɂ������\�����������������܂��B�������� �S���̍��{�̋߂��Ɍ�������܂������A�͓��������ՂƐ��肳����Ղ́A���̒n�̓����̔����s�ɂ���܂��B�n���͔� ���s��������(�����ԂЂ��傤���傤)�ł��B�߂��ɂ͍����Ղ�����܂��B �@���ɁA�Ó��ł��B�u�M�p��_�Ђ̎��ӂ�����ƁA�Ñ�ɂ͎u�M�p��_�Ђ̖k��(�쑤�Ƃ����������)�Ɋ����ł����� ��(��̒����X��)�������ɒʂ��Ă��܂����B�܂��A�u�M�p��_�Ђ̓����ł́A��k�ɒʂ銯���E������X�������̑�Ó� �ƌ�����Ă��܂����B����A�����̂ǂ���̓s�ɂ��ʂ����v�X�������̒n��ʂ�A������Ă����̂ł��B �@���^�ɂ��Ă��A���̒n��͑�a��ɐڂ��Ă���A�k�։���Γ�g�̓s�ցA���ɏ��Α�a�̍��ւƒʂ��Ă��܂����B ���ݑD��(�ӂȂ͂�)���ƂȂ��Ă����u�D�����v�̒n���́A���{�ŗ��p���ꂽ��(�`)�̖��c�ł͂Ȃ����Ƃ�����������܂��B���{ ���u�����ɂ́A�܂��Ƃɓs���̗ǂ��ꏊ�������킯�ł��B �@����ɂ́A�Ñ㎛�@�ł��B�u�M�p��_�Ђ̓�����т́A���j�Ղ̎w��������{��Ղ̕ۑ����ŁA���̋��ɏd�� ��悤�ɂ��āA�Ñ㎛�@�́u�ߖD�p���v�̉��������肳��Ă��܂��B���Ɠ����l���̌����ȂǁA���l�Ȏ��@�����o�y ���Ă���A���@�n���̌Â��Əd�v���������Ă��܂��B�܂��A��������܂������k�ɐi���ŁA���̑�a��̉͏����Ŕ� �����ꂽ�D����Ղł́A�u�D���p���Ձv�����肳��Ă��܂��B������������l�Ȏ��@�����o�y���Ă��܂��B |

|

| �u�͓����{���v �吳�W�N�ɑ�� �{�����Ă��W�� |

|

| �@���̂悤�ɁA���X�̒n����Ó��A��ՂȂǂ̑��݂���A�u�M�p��_�Ђ̋߂��ɉ͓����{���������Ɛ��肳��Ă���̂������A���܂ł̂� ���댈��I�؋��ƂȂ��Ղ͔�������Ă��܂���B����A���{�̎{�݂����������Ƃ���������(������)�Ղ̈�\�炵�����̂͌������Ă��� ���̂ł��B���̂��߁A�͓����{�̂������ꏊ�́A���ꂼ��̌����҂̐����̈���o�܂���B���ɂ́A�D���p���ՂƐ��肳��Ă����Ղ��� �����{�Ղł͂Ȃ����Ɛ��������������܂��B�܂��A���䎛�s�̓암�n��ɍL���鋲�R(�͂��݂��)��Ղɉ͓����{���݂����Ƃ����������� ���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�͓����{�Ղ̑����n�̋��́A���݂��̑������Z��n�ȂǂɂȂ��Ă���A��x�ɑ�K�͂Ȕ��@�������s�����Ƃ͕s�\�ł��B������ ���āA�͓����{�ՂɂȂ����|���肪���������ɂ́A�܂��܂����Ԃ��K�v�ƂȂ肻���ł��B |

|

| �u�a���s(�����̂���)�v�̂��� | |

| �@�a���s�Ɋւ���L�����A�w���{���I�x�Ɓw�����{�I�x�łR��o�ꂵ�Ă��܂��B�Ñ�Ɂu�͓��̎s(����)�v�Ƃ����ɂ�����Ă����Ƃ����a�� �s�ł����A���̏ꏊ�͎c�O�Ȃ��猻�݂̂Ƃ��됄��̈���o�܂���B��r�I�����̐��ŋ��ʂ���̂��A���݂̓��䎛�s�A��������{�n��(�� ���{��)�������͂��̎��ӂɍ݂����Ƃ���_�ł��B���̒n��͂܂��A�Ñ�ɉ͓����{���݂����Ɛ��肳��Ă���ꏊ�ł�����܂��B �@�����ł́A�Q�l�����Ƃ��āA�w��㕶���� ��14���x(��㕶�����Z���^�[ 1982�N3��20�����s)�Ɍf�ڂ���Ă��鐼���z�ꎁ�̘_���w�u�� �����a���s�Ց��D����Ր��v�\����n���u�s�v�̗��j�\�x����ꕔ�����p�����Ă��������āA�a���s�̏Љ�ɂ������Ǝv���܂��B�ڂ����� �������������������B �@�܂��A�_���ň��p����Ă���w���{���L�x�w�����{�I�x�ɋL�q���ꂽ�����Љ�܂��B( ���������p���� ) |

|

|

|

| �@�u�a���s�v�u���s�v�Ƃ��ēo�ꂵ�Ă��܂��B���́u�a���s�v�Ƃ͉����A�Ƃ������_�ŏq�ׂ��鐼�����̕������ɏЉ�܂��B �@�@�@�@�@ (�� �ǂ݂₷���悤�ɓK�X�i����t���A�F�����̕\�����g�p�B�o�T�̔��s�N���͒�����]�L���Ēlj��B) |

|

|

|

| �@�ƁA�u�a���s�v�Ƃ͉����ɂ��ď����T������܂Ƃ߂��Ă��܂��B �@�ΐ�̌Ñ㖼�Ƃ����u�a����v�ɂ��Ă��Љ��Ă��܂����A�p�\�̗�(672�N)�̎��̐킢�́u�q��͂̐킢�v�ƌĂ�Ă��܂��B�� ���A����ɐ旧�� 587(�p��2)�N7���A�h��n�q��X�ˍc�q(�������q)��̑h��R��͂������牮�R�̐�N�ƌ���̖��˔j�����Ƃ����u�a�� �쌴�̐킢�v���悭�m���Ă��܂��B������ 1615(���a��)�N5���̑��Ă̐w�ł͐ΐ�(�a����)�̗��ݒn�����Ƃ��Č��킪�W�J����A �L�b���̌㓡�(�����q)�┖�c����(���l)�Ȃǂ̕������펀���܂��B�u�������̐킢�v�ƌĂ��킢�ł��B�×��A�u�a����v�t�߂��d �v�Ȑ킢�̕���ɂȂ��Ă����킯�ł��B �@����ɁA�����_���ł͉a���s�Ƃ̊֘A�ŁA�u�͓��勴�v���Ă��q�ׂ��Ă��܂��B |

|

|

|

| �@���̂悤�ɁA�a����Ƃ̊W�ōl���Ă��A�a���s�͌��݂̓��䎛�s���{�t�߂ɍ݂����Ƃ���̂��Ó��ł���Ƃ܂Ƃ߂Ă���܂��B������ �A�́w���{���I�x�̋L�q�ɂ��Ă̏q�ׂ�ꂽ���������Ă��܂��B |

|

|

|

| �@���̘_���̌�i�Ő������́A�a���s���݂����͍̂��{�t�߂ł��D����Ղ̏ꏊ�Ƃ݂�̂����K�ł���Ƃ̘_���A�e��Ñ�j����o�y �����A�͓����̌Ñ㎛�@�Ɋւ���l�@�A�Ñ�́u�s�v�̕ϑJ�Ȃǂ���A���ʓI�ɓW�J����Ă��܂��B �@���̒��ŁA�u�͓����u�I�S �䉗��(���̂�����)�v�ɍ݂����Ƃ����u��㎛�v����肳���̂́A�D����ՂŔF�߂�ꂽ�D���p���ł���Əq �ׂ��Ă��܂��B�܂��A��(���傤)�V�c�˂Ƃ���Ă���s��R(�����̂��)�Õ��ɂ��āA���̒n���]�ˎ��ォ��u�s��R�v�Ƃ��Ă��āA �����������ʂ�u�s�̎R�v�ł����āA�����ߏ��ɉa���s���������Ƃ��錩�����q�ׂ��Ă��܂��B �@�a���s���D����Ղ̏ꏊ�������̂��A���{�n��̒��������̂��A�m�肷�邱�Ƃ͂ł��܂��A���̐̂��̒n��ʼn͓����{�ƂƂ��ɉh�� �Ă������オ���������Ƃ͊m���ł��傤�B �@�I���ɁA�_���̍ŏI�����ɂ���L�q���Љ�Ă����܂��B |

|

|

|

| �@�������āA�u�a���s�v�͉͓����{��D���p���E�ߖD�p���ȂǂƋ��ɁA���j�̕��䂩��p�������Ă��܂����̂ł����B |