| ◆◆◆ 澤田八幡神社 ◆◆◆ | ||||||

|

||||||

| 八幡神社-江戸時代初期の創建 現在、藤井寺市内に現存する神社は、摂社や末社を除いて14社があり ます。現在の藤井寺市域には、明治時代前期まで14の村がありました。 それぞれの村に鎮守神や産土(うぶすな)神とされる神社が存在していました。 合併で村が大きくなったり町制や市制に移行しても、旧村は大字として 地区の形態を維持してきました。各神社は地区の氏神として地域の人々 によって維持・継承されてきました。市内に現存する14社の内、5社が 「八幡神社」です。八幡神社は日本全体でも最も多く分布する神社なの で、その状況を反映していると言えるでしょう。 澤田八幡神社は、地元では「沢田神社」「八幡さん」の略称で親しま れていますが、伝承によると江戸時代初期に誉田(こんだ)八幡宮(羽曳野市) の分霊を勧請したものとされます。文禄の太閤検地のあと豊臣秀吉は沢 田村を誉田八幡宮の神領とし、その後、神領は隣接する古室(こむろ)村に転 換されましたが、地元民の意志決定により「八幡神社」となったと伝え られています。 |

|

|||||

| ① 澤田八幡神社の正面入口(北西より) 2013(平成25)年4月 鳥居の奥に踏切が見える。これはいったい?! |

||||||

| 八幡神社なので、祭神は当然のことながら「八幡大神」です。中世以前から八幡大神は応神天皇と同一とみなす習合が進み、応神天皇の 諱(いみな)である「誉田別命(ほんだわけのみこと)」も八幡神の別名とされています。藤井寺市に隣接する羽曳野市にある応神天皇陵が、古墳名として 「誉田御廟山(こんだごびょうやま)古墳」という伝承地名で呼ばれているのは、これに由来しています。その応神天皇陵に接して鎮座しているのが 「誉田八幡宮」で、応神天皇陵の守り神のような存在の神社です。藤井寺市内の神社の1/3が八幡神社であるのも、すぐ近くに誉田八幡宮 のような神社があったからだと思われます。 |

||||||

|

|

|

| ② 澤田八幡神社境内の拝殿前広場(西より) 2018(平成30)年10月 合成パノラマ 境内には樹齢数百年もあろうかというクスの大木がある。左側の建物は例祭用だんじりの倉庫。 |

③ クスの大木 2016(平成28)年10月 |

| 静かな境内-大木が見下ろす広場 写真②~⑤が境内や社殿の様子です。澤田八幡神社の境内地は、入口から最奥の本殿まで上り坂の傾斜地になっています。実は、本殿の ある一番高い場所は、仲津山古墳(仲姫(なかつひめ)皇后陵)の堤の部分なのです。傾斜地の上から下までの細長い形状で境内地が広がっていま す(写真⑨)。この辺りの傾斜地形は、もともとは断層による段差地形です。仲津山古墳の北西側の堤にほぼ平行に「誉田断層」が通ってい ます。これによって、断層の東側(古墳側)が高く西側が低い地形ができました。堤の上の高い所に本殿を築き、上って行ってお参りすると いう参詣スタイルを考えて、このような境内の造り方を採ったものと思われます。すぐ近くにある隣り村の古室八幡神社も、同じように堤 の上に社殿を構えた境内の造りになっています。 写真②は拝殿下にある広場から見た様子です。昔から近所の子ども達の遊び場となっていた広場ですが、最近は遊んでいる子どもの姿を 見かけません。子どもが減ったこともあるのでしょうが、遊びの種類が変わってしまったことや子どもを巡る事件の影響などが大きいと思 われます。三角ベース野球や缶けり、ドッジボールにゴムとびやまりつきなど、今は昔の遊びとなってしまいました。そもそも、日中でも 普段の境内で人を見かけること自体が少なくなっています。時折、近所の人が通りかかったついでにお参りして行く姿を見かけるぐらいで す。広場から拝殿の右横に上がって行く小道があり、ここを上がると仲津山古墳周濠の縁を進む遊歩道に出ます。この道を通って東に進む と土師ノ里駅前の国道に出る近道となり、地元の人が利用するルートでもあります。たまに広場から上がって行く人を見かけます。 広場には写真②③のようにクスの大木がそびえています。拝殿の後方にも1本あります。何百年か経っているのだろうと思われる立派な 大木です。神社のできた頃に植えられたとすると、400年ぐらいは育っていることになります。境内にはクスのほかにも何種類かの大きな 樹木があり、暑さの夏にはほどよい木陰をつくってくれます。澤田八幡神社の境内は、普段は樹木に囲まれた静かな境内です。 写真④は正面から見た拝殿です。写真①でわかるように、正面入口から鳥居に向かって2箇所の段差がありますが、広場からさらに一段 高く上がった所に拝殿と本殿があります。長年に渡って、広場で遊ぶ子ども達を石段の上から八幡様が見守ってきたことでしょう。拝殿の 後方に本殿がありますが、高い塀で囲まれていて本殿全体を見ることはできません。写真⑤は、新緑の時季に本殿の斜め後方から塀越しに 上部を撮ったものです。拝殿は瓦葺きですが、本殿は現在は銅板葺きで立派な造りになっています。 |

|

|

|

| ④ 澤田八幡神社の拝殿(北西より) 2016(平成28)年10月 神職不在なので普段は扉は閉じられている。本殿は見えない。 |

⑤ 澤田八幡神社の本殿(東より) 2013(平成25)年5月 裏側より見る。周囲を塀や樹木が囲んでいて本殿の上部しか見えない。 |

|

| 静かな境内に電車が!-境内に踏切 藤井寺市内の神社でよく知られていると言えば、まずは道明寺天満宮でしょう。伴林氏神社(ともばやしのうじのじんじゃ)は、戦前に一躍世に知られ ることになった歴史を持っています。辛國(からくに)神社も由緒ある神社です。現在、藤井寺市内で神職常在の神社はこの3社だけです。 意外にも、他地域の人によく知られているのが澤田八幡神社です。小規模神社ですが、“ちょっと珍しい”ことが理由です。神社ファン からも鉄道ファンからも、珍しい神社として注目されているのです。その“珍しさ”を見るためにわざわざ遠方から訪れる人も珍しくあり ません。それらの人たちが撮った写真がネット上には数多くアップ・投稿されています。さて、その“珍しさ”とは? 写真⑥は、境内に入って鳥居の前に立ったところです。静かだった境内に、突然「カン、カン、カン」という警報音が鳴り響きます。前 方を見ると、写真のように赤い警報ランプが点滅し遮断機の棒が降り始めました。そうです、そこには踏切があったのです。突然大木の陰 から勢いよく電車が現れ、あっという間に通り過ぎて行きました(写真⑦)。この電車は近畿日本鉄道・南大阪線を走る列車です。そうなの です。澤田八幡神社は、“境内を電車が通り抜ける神社”なのです。鳥居と社殿の間には、まぎれもなく踏切が存在しているのです。 境内を鉄道が横切っている神社や寺は全国各地にいくつか存在していますが、関西地区ではおそらく澤田八幡神社ぐらいではないでしょ うか。拝殿を背景に通過する電車を写すことができ、しかもその手前には鳥居と石燈籠がばっちり見えています。神社の境内であることが 大変よくわかる構図で撮れる“境内を電車が通り抜ける神社”なのです。その上、大都市近郊路線で複線であるため、数分おきに列車が通 過していきます。前後がカーブなので、スピードも直線部分ほどはありません。マニアやファンには格好の撮影ポイントです。 近畿日本鉄道・南大阪線は、大阪阿部野橋(あべのばし)駅を起点とし、奈良県の橿原神宮前駅を終点とする路線です。澤田八幡神社は市内の藤 井寺駅と土師ノ里駅の間にあります。 |

||

|

|

|

| ⑥ 鳥居と拝殿の間に見える踏切(北西より) 2018(平成30)年10月 | ⑦ 境内踏切を通過中の近鉄電車 2018(平成30)年10月 | |

| なぜ神社境内の中を電車が通る? 澤田八幡神社境内を電車が通るようになったのは、1922(大正11)年4月のことでした。当時この場所は道明寺村大字沢田でした。道明寺村 にはすでに柏原-道明寺-長野間を結ぶ大阪鉄道(旧河南鉄道)が通っていましたが、大阪鉄道は大阪市内進出を目指しており、道明寺駅か ら分岐して大阪天王寺駅(当初の名称)に至る大阪延長線を計画しました。着工に至るまでには近隣各地域による激しい誘致合戦が展開され ましたが、最終的には現在のルートで実現しました。経過は別ページで紹介しています。 簡単に紹介すると、道明寺駅で分岐するか、一つ南の古市駅で分岐するか、ということが最大の問題でした。大阪鉄道は当初から道明寺 駅からの分岐を考えていたようです。と言うのも、古市駅で分岐して大阪市方面とつなぐと、道明寺駅を経由しない路線になってしまい、 利用客の増加が思うほど望めないからです。道明寺駅は、道明寺天満宮への参詣客や玉手山遊園(石川の東方に大阪鉄道が開設)の利用客が 乗降する拠点駅でもあったのです。大都市・大阪市からの利用客を道明寺駅に誘いたいと鉄道会社が考えるのも当然のことでしょう。 紆余曲折の結果、当初の計画通り道明寺駅分岐に決まりましたが、道路と違って道明寺から直角に西へ分岐することはできません。一定 のカーブで分岐させるためには、一度北の方へ向かってから西へ向かうルートにならざるを得ません。そうして、仲津山古墳の北側を回る 現在のルートが計画されましたが、この一帯は、二つの大型前方後円墳を中心として多くの小古墳も集中している場所です。しかも古くか ら開けてきた場所なので、そこここに集落が広がっています。延伸路線はこの古墳と集落を見事に避けるようにしてルートが策定されまし た。その結果、延伸路線のルートが澤田八幡神社を横切ることになったのです。まことにやむを得ず‥‥というところだったのでしょう。 線路が神社境内に敷設されることになったのは、一義的には「古墳と集落を避けるためやむを得ず」が理由でしょうが、実は、別の視点 から「神社境内の場所を通す方が都合がよい」という積極的な理由もあったと考えられます。それは、この場所の地形との関係です。 |

||

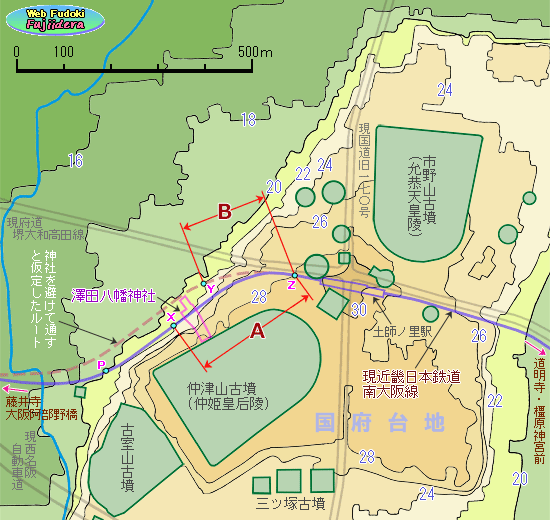

| 以下に述べる地形との関係についての内容は、『大鉄全 史』や『藤井寺市史』でも触れられていませんが、私なり に推論してみた考察です。集落を避けるためだけに神社境 内を通したのだろうか、という疑問があったからです。 台地を横切る延伸路線-地形との関係 仲津山古墳や市野山古墳がある場所は国府(こう)台地という 地形の上にあり、新しい延伸路線はこの台地部分を横断す ることになります。勾配を小さくするために、国府台地で 最も標高が高い現在の土師ノ里駅付近は、東西向きの切り 通し状に開削されました。さらに緩やかな勾配にするため には、仲津山古墳の北側斜面に沿う位置が都合よかったの です。それが澤田八幡神社境内を通るルートです。 ⑧図でもう少し詳しく見てみましょう。⑧図は2m間隔 の等高線図に段彩を施し、当時現存していた古墳を表示し たものです。20m等高線以上の部分が、概ね国府台地の地 形を示している部分です。薄グレーの道路は、後の時代に 造られた現在の国道や府道です。小古墳のいくつかは、現 在ではすでに墳丘が失われています。 青紫色の線が大阪鉄道が敷設した大阪延伸線、つまり、 現在の近鉄・南大阪線です。薄茶色の点線は、大阪延伸線 を神社境内地を避けて通すと仮定してみたルートです。そ れぞれのルートで見られる勾配を比べてみます。 22m線から28m線までの上り勾配を計算し、A区間と B区間で比較してみました。 ◆ A(X~Z) 長さ約300m・高低差6m → 勾配約20‰ ◆ B(Y~Z) 長さ約200m・高低差6m → 勾配約30‰ |

|

|

| ⑧ 大阪延伸線が通る国府台地周辺の地形 藤井寺市教育委員会文化財保護課作成の古市古墳群復元分布図を基に作図。小古墳は 大阪延伸線建設当時に現存していたものを表示。現在は消滅しているものもある。 |

||

| 単純計算での比較ですが、違いの傾向ははっきりわかると思います。つまり、仮定線はカーブは緩やかになりますが、B区間の勾配はA 区間の1.5倍の数値になってしまう、ということです。30‰(パーミル)という勾配は、鉄道においてはかなり大きなもので、小型の蒸気機関 車が客車を引く当時の大阪鉄道の列車では、この勾配の坂を上るのは無理だったと思われます。30‰の勾配は角度にするとわずか1.72° ですが、それでも開業当時の蒸気機関車にとっては厳しいものだったのではないかと想像できます。ちなみに、20‰は1.15°です。 実際には、28m線以上の現在の土師ノ里駅周辺の部分は相当に開削されたので、これらの数値よりは小さい勾配だと思われますが、それ でも仮定線のB区間は実現させるには厳しい坂だったと思います。ちなみに、20m線から22m線までの長さを地図で見ると、これも仮定 線の方がほぼ半分程度で、約2倍の勾配ということになります。やはり、古墳北側の斜面を斜行で上る方が勾配は緩やかで済みます。 参考までに紹介すると、藤井寺駅西側に少しの区間だけ坂がありますが、駅構内を上り方向に出るとすぐに下り坂があり、ここに立って いる勾配標の数値が「20‰」です。駅のホームから見ていると、直線区間なので列車が坂を上って来る様子がよくわかります。 ‰(パーミル)‥‥千分率単位。鉄道の勾配はパーミルで表す。距離1000mに対して変化する高さ(m)を示す。 |

||

| 敢えて選択された神社境内の通過 写真⑨に見える崖の地形は、澤田八幡神社境内から160mほど南西側で見ら れるものです。ここはもともと国府台地の西端に見られる段差地形の場所で、 誉田断層によってできたものです。つまり、澤田八幡神社境内に続く段差地形 です。この場所も元はもっとなだらかな斜面地形だったと思われますが、この 部分だけが切り立った崖のようになっています。これは、線路の敷設工事に当 たって、山林だった斜面地形を掘削したことによってできた崖でしょう。 つまり、線路敷設のルートが優先されて、地形の方が変えられたことを示し ています。レールの先には澤田八幡神社の境内があります。この崖の手前から 上り勾配が始まり、少しずつ上りながら神社境内を通過していきます。この線 路のルートは神社境内の通過を前提として設定されていることがわかります。 以上のことから、大阪鉄道は勾配を緩やかにできる神社境内通過のルートを 敢えて選択したのではないか、いや、むしろ積極的に設定したのではないか、 と私は推察しました。電車ほど登はん力のない蒸気機関車の時代では、鉄道敷 設に当たって上り勾配の問題は今日以上に大きな課題だったと思われます。大 筋としては「古墳と集落を避ける」ことが大前提だったでしょうが、その上で、 |

chiri/6)danso-chikei/5840-2020.4.jpg) |

||

| ⑨ 掘削された崖地形(南より) 2020(令和2)年4月 藤井寺6号踏切の北東側。崖の上の右に古室八幡神社拝殿 の屋根が見える。。中央に見える樹林は境内のもの。 遠方の線路右側に見える高木は澤田八幡神社のクスの大木。 この段差地形は、もともとは誉田断層によってできた地形。 |

|||

| 技術的な条件として、できるだけ勾配を小さくすることが要求されたのだと思います。 このように、神社境内を通過することは、実は「やむを得ず」ではなく、むしろ「必要」として選択されたものと考えられます。もし、 境内通過がどうしても地区に受け入れられない場合、境内を避けて通るルート設定の可能性も皆無だったわけではないと思われ、そのこと からも、神社境内の通過は必要として選択されたものと推察としました。 なお、ついでに挙げると、神社の北に接する仮定線は、沢田村や林村・国府村と西の藤井寺村や岡村とを結ぶ街道と重なる位置であり、 その北側は集落が広がっています(⑪図)。この条件からも神社境内通過の方が都合がよいと考えられたものではないでしょうか。 鉄道の早期開通を希望していた地区の人々も、諸条件を総合的に考えた時、“神社境内の通過”が最大メリットと最小ディメリットの重 なる策であることを理解し、望んだものと推察されます。鉄道開通の次には、地区内での駅の開設が大きな願望でもあったのです。 以上、大阪延伸線が澤田八幡神社境内通過のルート採用に至った理由を考察してみましたが、少々煩雑になってしまいました。要点がわ かりやすいように、チャート図的にまとめてみました。 |

|||

|

|||

| 現在の実際の勾配 写真⑩は⑧図のP地点に現在見られる勾配標です。澤田八幡神社から南西側200mほどの位置に「藤井寺 6号踏切」がありますが、そのすぐ西側の線路北側に勾配標は設置されています。ここから北東方向に上っ て行く線路の勾配を示していて、「15.2」の数字は「15.2‰」の勾配値を表しています。上記の試算で出 た20‰よりも小さい数値です。実際の線路敷設に当たっては土師ノ里駅周辺が大きく開削されており、国府 台地北西斜面も一定程度削られたと思われます。その結果15.2‰の勾配が可能になったものでしょう。 この15.2‰の勾配も角度にするとわずか約0.87°という小さなものです。現在の電車の性能からすれ ば、楽々と上って行くことのできる勾配ではないでしょうか。実際、けっこうなスピードで神社境内を通過 する下り電車を見ていると、100年前ここに線路を通すためにあった様々な工夫や苦労など何も無かったか のような感じさえ覚えます。 |

|

|

| ⑩ 勾配標(西より) 2022(令和4)年12月 P地点線路北側に立つ |

||

| 参考までに紹介すると、近鉄奈良線で生駒山の西側と東側の斜面である枚岡駅-石切駅,東生駒駅-富雄駅には最急勾配35.7‰という 区間があります。これでも角度にするとたった約2.0°なのですが、鉄道の勾配としては相当なものです。奈良線の満員の通勤電車はここ をゆうゆうと上って行きます。100年間における電車の進歩には驚かされます。 2022(令和4)年は、大阪鉄道が1922(大正11)年に道明寺-布忍間の旅客輸送営業を開始し、澤田八幡神社境内を初めて汽車が通過してか らちょうど100年の年でした。澤田八幡神社境内の踏切にも100年の歴史があるわけです。 |

||

| 新しい駅の開設-土師ノ里駅と御陵前駅 南大阪線が開通した当初、藤井寺駅-道明寺駅間には駅はあり ませんでした。道明寺駅から北の方を急カーブして仲津山古墳の 北から西へ廻るルートが設定されましたが、おそらくは、後年駅 を増設する計画であったと思われます。実際、1924(大正13)年6月 1日に土師ノ里駅と御陵前駅(後に廃止)が藤井寺-道明寺間に開設 されました。これらの駅は、応神天皇陵(誉田御廟山古墳)や允恭 天皇陵(市野山古墳)、仲姫皇后陵(仲津山古墳)などの皇陵巡りに 便利な位置に設定されています。古墳や集落をギリギリで避けた ルートで線路を敷き、皇陵参拝にも便利な位置となる駅、それが うまく工夫されています。 ⑪図は昭和4(1929)年発行の1/25,000地形図に着色加工等を施 したものです。大阪鉄道が道明寺-布忍間を開業してから4,5年 後の様子と思われます。鉄道線路と古墳や集落との位置関係がよ くわかります。絶妙の配置と言うべきでしょうか。わざわざ急カ ーブを作って北側に屈曲させたことの意味がこの図から見て取れ ます。このルートを実現させるためには、澤田八幡神社の境内を 通過することが避けられなかったわけです。 大阪延伸線のルート設定についてはいくつもの課題があったこ とでしょうが、その中でも澤田八幡神社境内の通過の問題は、高 いハードルの一つだったと思われます。村の人々がどう受け止め |

koutsu/3)tetsudo.eki/minamiosaka-sen/m-osakatetsudo.png) |

|

| ■台地部分 ■古墳 ■集落部分 ■川・池 ■堤防・河川敷 | ||

| ⑪ 大阪鉄道の土師ノ里駅周辺の様子 昭和4年発行地形図より 二万五千分一地形図大阪近傍九号 和歌山五号大阪東南部ノ四(大日本帝国陸地測量部 1929年発行)より 一部をカラー化、着色等の加工。赤色文字は筆者による追加。 |

||

| るか、村の人々をどう説得するか、悩ましかったことでしょう。 地図中の「だうみやうじ」は勿論「道明寺」のことです。また、「ごりようまへ」は「御陵前」で、後に「応神御陵前」に変わります。駅 の位置も後に大乗川の西側に移されています。敗戦間近の1945(昭和20)年6月に休止となり事実上の廃駅でしたが、1974(昭和49)年7月に正 式に廃止となりました。土師ノ里駅と御陵前駅は、道明寺-大阪天王寺(後に大阪阿部野橋)間全通の翌年、大正13年に開業しています。 余談ですが、⑪図で仲姫皇后陵や允恭天皇陵の周りに果樹園を示す記号 ウや巴旦杏(はだんきょう スモモの一種)の栽培園だと思われます。昭和初期の大阪府のブドウ生産量は全国一位でした。中でも旧澤田村とその 周辺一帯の生産量は特に目立っていました。 |

||

| 時代を先取った沢田村 古墳を避け、集落の中を通ることも避け、仲津山古墳の堤に沿って走らせることにした結果、陵 の堤に続く斜面にあった澤田八幡神社境内を敢えて横切ることになりました。それにしても、当時 の沢田地区の人々がよく承知したものだと思います。何しろ、鎮守の杜の境内を列車が走り抜ける というのですから。しかも、この路線の開通当初は蒸気機関車が列車を引いていました。電化され たのは翌大正12年で、大阪天王寺駅(翌年大阪阿部野橋駅に改称)まで全通した時でした。 各地で近代化が進む中、村の人たちは将来を見据えていち早く鉄道の重要性を認識し、沢田地区 に駅(土師ノ里駅が大正13年開業)ができることを待望したのでしょうか。『藤井寺市史 第5巻 史 料編三』には、この鉄道の線路敷設のために、地区共有地の一部が大阪鉄道に無償で譲渡されたこ とを示す史料が掲載されています。当時の道明寺村議会に提出された議案書です。藤井寺市役所に 保管されているものですが、議案書には「原案可決」の朱書が入っています。以下の通りです。 |

|

|

| 『 議案第八号 本村部落有左記土地ヲ大阪鉄道株式会社ヘ無償譲渡スルモノトス 大正十年八月九日提出 道明寺村長 杉本時三郎 左 記 |

||

| 本村大字沢田共有 第五百拾弐番地 溜池 壱畝拾五歩ノ内 一溜池 壱畝拾歩 ※1 |

||

| 本村大字沢田古室共有 第四百七拾弐番地 墳墓地 壱反七畝拾歩ノ内 一墳墓地 壱畝拾七歩 ※2 |

||

| 本村大字古室共有 第四百参拾八番地 山林 六畝歩 一山林 弐畝拾七歩 ※3 |

⑫ 真上から見た神社の境内 北西側の入口を下にしてある。 〔GoogleEarth 2023(令和5)年5月10日〕より 文字入れ等一部加工 |

|

| 理 由 前記大阪鉄道株式会社 道明寺天王寺間延長線路ニ当ル収用土地ノ大字古室共有地ハ 地目コソ山林ナレトモ 事実ハ原野ニシテ何等 ノ収益ナク 又大字沢田共有ノ溜池ハ是レ亦名ノミノ溜池ニシテ 事実ハ塵芥土砂ノ埋ムル処トナリ 用水上何等ノ価値ナク 又大字 沢田大字古室共有墓地ハ 僅カニ墓地一角ノ空地ニ過ギズシテ 之レガ為メ啻(ただ)ニ狭隘(きょうあい)ヲ感ゼザルノミナラズ改装ハ勿論何等 新設備ヲ要セザルヲ以テ 当該部落トシテハ将来土地ノ発展ハ言フニ及バズ 直接農産物搬出上多大ノ利便ヲ享有スルカ故ニ 開通ノ 一日モ速カナランコトヲ望ムヤ切ナリ 依テ該鉄道ノ敷設ヲ促進スル目的を以テ無償提供スルモノナリ ―「道明寺村議事書類」より― 』 (『藤井寺市史 第5巻 史料編三』「八 交通」「九 部落有地大鉄へ譲渡議決書」 原文は縦書き) |

||

| ※1「第五百拾弐番地 溜池」という場所は、藤井寺市サイトにある「藤井寺市地番図」で見ると、現在の地区割りでは国府1丁目にな っている近鉄線の軌道敷内で、土師ノ里1号踏切の東方の辺りです。当時は沢田地区内の最東端にあった溜池の一部のようです。 ※2「第四百七拾弐番地 墳墓地」の場所は、地番図では軌道敷とは離れた位置にあり、その場所なのかどうかよくわかりませんでした。 ※3「第四百参拾八番地 山林」の場所は、古室八幡神社敷地の北東部に接している軌道敷内です。古室地区と沢田地区の境界に接する 位置でもあります。「四百参拾八番地 山林」の残り部分は現在も山林地の状態で境内の一部です。 |

||

| 赤字に変えた部分に当該地区の人々の心情が見事に盛り込まれているのがわかります。「理由」で述べられているのは、要するに「大阪 鉄道が線路敷設を計画している場所は、地区にとってたいした価値も無く今後も役に立ちそうもない土地なので、1日も早い鉄道開通を切 に望む地区は鉄道敷設促進のためにこれらの土地を無償提供します。」ということです。この議案書提出から8ヵ月余り後には、澤田八幡 神社の境内を列車が走りぬけるようになります。土地の無償譲渡を決め、列車の境内通過を容認していった動きの中に、積極的に鉄道新路 線の実現を求めて促進を図っていった地域の人々の姿勢を見ることができます。 |

||

| ちなみに、現在の藤井寺市域となる14の村々の中で、学制発布の翌年、明治6年にいち早く小学校を開設した のも、この沢田村の人たちでした。周辺8ヵ村の連合で沢田村の極楽寺に、河内国第二十四番小学(のち沢田小学、 沢田尋常小学校、現道明寺小学校)を開校させました。当時、小学校開設の資金の多くは村民の負担でした。全国各 地で、これを不満とする人々の暴動が起こっています。そんな中での早い学校開設だったのです。鉄道といい、学 校といい、近代化へ向けて進取の心で受け入れていった当時の沢田村(地区)の人々の気概が感じられる歴史です。 「藤井寺 第7号踏切」 写真⑫は、真上から見た澤田八幡神社の様子です。北西の入口側を下にしてあります。入口から拝殿に向かう参 道のちょうど真ん中に踏切が見えます。この踏切は「藤井寺 第7号踏切」です。藤井寺駅から下り方向に7番目 の踏切、という命名ですが、「4号踏切」が欠番なので、実際には6番目となります。写真⑬がその「藤井寺 第 7号踏切」を示す踏切標で、踏切の両側にあります。正式名称は「踏切道 藤井寺 第七号」です。法令で定めら れた踏切の正式名称が「踏切道」で、文字通り「道」なのです。 神社境内にあるこの踏切も、他所の踏切と何ら変わらぬ立派な踏切であり、幅こそ狭いものの、自動踏切警報機 や自動遮断機、方向表示灯、非常ボタンなど設備も万全な「第一種踏切」です。普段は時折お参りや散歩の人が通 |

|

|

| ⑬ 踏切標(北より) 2022(令和4)年12月 |

||

| る程度で、もちろん車が通ることはありません。人や自転車以外は、秋の例祭の時に倉庫(写真②)から出されただんじり(地車・壇尻)が通 るぐらいでしょうか。 神社の境内は昔から子どもたちの遊び場でもありましたが、電車が通っている場所でありながら不思議と事故の話はめったに聞きません。 神様の前だからでしょうか。もっとも、ここで遊ぶ子どもの姿は最近はあまり見られません。 |

||

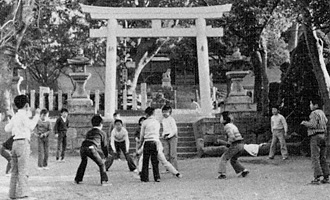

| 八幡様の奇跡-忘れられぬエピソード 私はかつて澤田八幡神社を校区に抱える小学校に勤務していました。この神社に関して、私には50年ほど経った今でも忘れられない出来 事の記憶があります。私が担任していた学級の一人で当時澤田八幡神社の近くに住んでいたA君(仮名)にまつわる話です。 6年生のある朝、A君は頭に鉢巻きのように包帯をぐるぐる巻きにして登校して来ました。いったいどんな怪我をしたのかと思い訪ねる と、「電車にぶつかった。」との返事。私も周囲の児童達も、「えっ!」と一瞬絶句でした。ビックリしてその時の状況を聞き出すと、前 日に澤田八幡神社の境内踏切で、通過中の電車の下部装置に額が少し接触したとのこと。それで傷の具合を尋ねると、額の表面を負傷して 3針縫ったとのこと。よくもまあ、その程度の傷で済んだものだと驚いていると、「病院の先生も、奇跡やって言ってはったわ。」とA君 は事も無げに言いました。そもそも、何で電車に接触するようなことになったのか、聞けば如何にもA君らしいエピソードでした。 前日、遊びに行こうと自転車で自宅を出たA君は、神社の拝殿横にある小さな坂道(写真②)を下って境内広場に入ろうとしました。自転 車は下り坂で勢いがついたまま広場に入りましたが、A君の自転車はこの時ブレーキが故障していたのです。あいにく前方には数人の低学 年児童が遊んでいました。衝突を避けるために、A君はわざと自転車を倒して止めようとしました。転んだはずみでA君の体は境内踏切の 線路脇に投げ出されました。私のおぼろげな記憶では、当時の踏切には警報機だけで遮断機は設置されていなかったと思います。あったと しても、地面に倒れた姿勢ではガードにならなかったでしょう。運悪く、その時の踏切はまさに電車の通過中だったのです。A君の額を電 車下部装置の一部がかすって行きました。わずか数秒間の出来事でした。 何という偶然でしょうか。まさに奇跡と言えるような瞬間でした。そもそもは、ブレーキの壊れた自転車に乗っていたことが根源的な原 因ですが、最悪の事態をすり抜けるように、“幸運”としか言いようのない結果で済みました。あと1センチ、いやもう数ミリでもA君の 体が前に出ていたら、頭蓋骨折や陥没、或いは体ごとはね飛ばされるといった大怪我の可能性がありました。日頃信仰心の乏しい私でした が、この時ばかりは「神のご加護だ!」と思わずにはいられませんでした。八幡様の真ん前で起こった“奇跡”だったのです。 |

||

| 下級生達との衝突を避けようとしたとっさの行為が、八幡様に認められたのでしょうか。 思い返せばA君は気のやさしい子でした。A君は学年でも一番長身の児童で、6年生にな るまでに小柄な私の背を追い抜いていました。しかしながら気立てのやさしい性格で、私 が担任した2年間で激しく争うような場面は見たことがありませんでした。私は、この日 のA君の行動は如何にも彼らしいものだったと思いながら、幸運な結果で済んだことにホ ッとしていました。 通過中に倒れ込んだ接触だったので電車の運転士も気づかなかったと思われ、列車が急 停車して大騒ぎになるようなこともありませんでした。このA君の接触事故の1件が、私 が見聞きして知っている澤田八幡神社踏切での唯一の人身事故の例です。南大阪線の長い 歴史の中では他にも事故のあったことが想像できますが、私には把握できていません。 写真⑭は、A君の接触事故があった同じ年に撮影されたものです。澤田八幡神社境内の 下段側広場で遊ぶ男の子たちの様子です。半世紀ほど前の時代とは言え、現在の境内の様 子とは余りにも違うことに驚かされます。市内の各小学校は児童数が急増の時期であり、 テレビゲームもまだ登場していませんでした。放課後の子どもたちは、まだまだ“外で遊 ぶのが普通”の時代だったのです。 |

|

|

| ⑭ 子どもたちが遊ぶかつての澤田八幡神社 1973(昭和48)年12月 A君の接触事故があったのもこの年のこと。 道明寺小学校創立100周年記念誌『道明寺』 〔1974(昭和49)年3月発行〕より |

||

| A君は小学校の卒業後、お父さんが他県の郷里でご兄弟の事業を手伝うことになって引っ越すことになりました。引っ越し間近の春休み にご両親とお話しする機会があったのですが、その時にお父さんからお聞きした話で、またまたA君に驚かされました。以前、野生のネズ ミを触っていて指を噛まれたと言って、指に包帯を巻いて学校に来たことがありました。わずかな傷だったようですが、感染症を心配した おばあちゃんに強引に病院に連れて行かれたそうです。それで正解だ、と私も言いましたが、よく怪我をする子です。その後日談をお父さ んから聞かされました。ある日一緒に風呂に入っている時に、「前にネズミに指を噛まれて手当してもらったけど、今気がついてみたら、 噛まれたのはとなりの指だったわ。」という趣旨の、A君の驚き発言があったそうです。聞いた私は笑うしかありませんでした。これまた 何ともA君らしい発言です。大きい体をしていながら、茶目っ気もある子でした。 引っ越しをしてから、A君からはたまに年賀状が来たり、思い出したように電話が掛かってきたりしたぐらいで、これと言うほどのやり とりはありませんでした。高3の時に大学受験で大阪にも来ると電話があったので、我が家に泊まってもらいました。6年ぶりに見るA君 は見上げるような大男に成長していました。大学卒業後はある県で高校の教員などをした後、転職して関西圏に戻っていました。そんな中 私がちょっとした病気で入院・手術したことがありました。退院後そのことを年賀状に書いていたのを見て、A君ははるばる遠方から奧さ ん同伴で見舞いに来てくれました。その時に大学時代以後のことをいろいろと聞いたのですが、そこで、またまた驚く話を聞くことになり ました。大学でA君は体格の良さからラグビー部に勧誘されて入部、4年間ラグビーで活躍したそうです。ところが、ある時に試合で頸椎 部を痛めてしまい入院することに。その時、担当医からは退院後の車椅子生活を覚悟するよう言われたそうです。しかし、治療の結果A君 は半身不随になることもなく、回復後は普通に行動できる体に戻っていました。何という幸運の持ち主でしょうか。6年生の時の幸運も、 この時の幸運も、やはり“神のご加護”だったのでしょうか。八幡様のご威光によるものだったのだろうかと、私は後々まで思いました。 |

||