| �y�}�Q�z���䎛�s�̐F�ʕW���} | ���[���I�[�o�[�ɂȂ��Ă��܂� |

|

|

| ���y�n���@�T�C�g�w�F�ʕW���}�x����@�@�@�@�@�@�@�@����E�������ꓙ�ꕔ���H | |

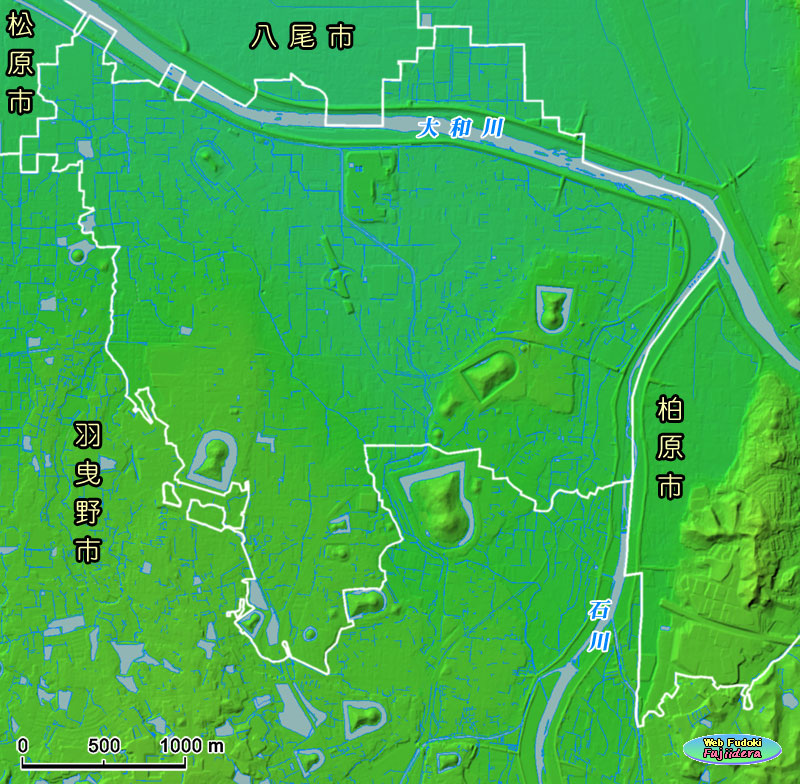

| �@�}�Q�����䎛�s�̐F�ʕW���}�ŁA�}�P�̓��䎛�s�������g�債�����̂ł��B���Ȃ�ׂ������፷�����邱�Ƃ��ł��܂��B���̐F�ʕW���} �́A�y�n���̂��̂̕W����\�����̂Ȃ̂ŁA�l�H���c���ł���r���Ⓝ�A���A���ˍ������H�A���˓S���Ȃǂ̍����͏��O����Ă��܂����A �l�דI�ɐ���y���ꂽ�����͐V�����n�ʂƌ��Ȃ��ĕ\����Ă��܂��B��a���ΐ�̒�h�A�Õ��̕��u���A���Ɏ����t���H�����A�C���^ �[�`�F���W�̐���y���A���݂炢�Z���^�[�̐���y�~�n�Ȃǂ�����ɓ�����܂��B���ł��Îs�Õ��Q�̑�^�O����~���̑��݂��ЂƂ���� �����܂��B���̒n��̓����̈�ł��B �@���R�n�`������ƁA�s�̓쑤���������������Ȃ��Ă���̂��킩��܂��B�H�g��u�˂ƌĂ��u�˕��̐�[�����ɘA�Ȃ��ϊɂ₩�� �X�Βn�`�ł��B���̑�n���̒n�`�͓��䎛�s���ł́A�����Ɛ����̓�҂ɕ�����Ėk�Ɍ������Ă��܂��B�����͎s��R�Õ��⒇�ÎR�� ���A���{(����)��ՂȂǂ��ʒu����Ⴂ��n���̒n�`�ŁA�u���{��n�v�ƌĂ�Ă��镔���ł��B�}�Q�ł́A���̑�n�̌`���͂�����ƌ��� ���܂��B�����́A���~�T���U�C�Õ����ӂ��瓡�䎛�w���z���Ėk�։��т�n�`�ł��B���{��n�قǂ̂͂����肵���i���͂���܂��A �W�����͓̂������x�̍���������܂��B�����̓�҂̑�n���n�`�ɋ��܂ꂽ���������́A�k�������قǂ���ɒႭ�Ȃ�A��a���h�t �߂͎s���ł͍ł��Ⴂ�����̈�ƂȂ��Ă��܂��B���̕ӂ�ɂ��鐅�݂炢�Z���^�[�̕~�n���A���Ȃ萷��y����Ă���̂͂��̂��߂��� �v���܂��B�s���e�n�̕W���̍���W�́A���́w�}�S�E�������}�x�ł��ڂ������邱�Ƃ��ł��܂��B |

| �y�}�R�z�삩�璹�Ր}�Ƃ��Č����F�ʕW���} |

|

| ���y�n���@�T�C�g�u�n���@�n�} Globe�v�Łw�F�ʕW���}�x���Ր}���@�@�@�@�F��̂�������������H |

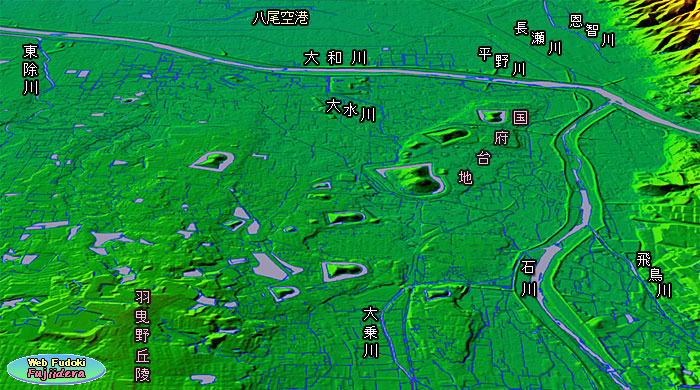

| �@�}�Q�̐F�ʕW���}�͈̔͂������L���āA�삩�璹�ՓI�Ɍ����l�q���}�R�ł��B���̊����悭�\���悤�ɁA�F�̔Z����R���g���X�g���� �����Ă���܂����A�߂��猩�邱�Ƃœy�n�̉��ʂ̗l�q���킩��₷���Ȃ��Ă��܂��B�삩��k�����āA���₩�ȌX�Βn�`�ƂȂ��� ���邱�Ƃ��킩��₷���Ȃ�܂����B �@���y�n���@�́A2016�N�t���u�n���@�n�}�f���������v�Ƃ����T�C�g�̎������J���n�߂܂����B����́A�u�w�N�ł��E�ȒP�ɁE���{�S���ǂ��� ���x�n���@�n�}��n���V�̂悤�ɁA�V�[�����X�ɂR�����ł݂邱�Ƃ��ł���B�v�Ƃ����D����̂ł��B�W���n�}��ʐ^�A�F�ʕW���}�� �ǂ��R�c�����Ē��ՓI�ɕ\�����邱�Ƃ��ł��܂��B����𗘗p���ē��䎛�s�Ƃ��̎��ӂ��Ր}�����Ă݂܂����B�}�Q�ƑΔ䂵�Ȃ��猩�� ������������Ǝv���܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

| �u�������}�v�Ō��铡�䎛�s�̒n�` �@�}�Q�̐F�ʕW���}�Ō�����n�`�̗l�q���A�Q���Ԋu(50m�ȏ��10m�Ԋu)�̓������ƒi�ʂŕ\�����̂��}�S�̓������}�ł��B���ۂɂ͂� �����ȍ��፷�̒n�`���A�i�ʂ̐F���H�v���邱�Ƃō���̕ω��̗l�q���������邱�Ƃ��ł��܂��B�y�n�̍������`�����}�ŕ\����i�Ƃ� �Đ̂���p�����Ă����n�}�\�����@�ł��B �@��L�ŏq�ׂ��悤�ɁA�삩�牄�т�u�˕��̐�[����҂ɕ�����đ�n���n�`���Ă���l�q���A�i�ʂɂ���Ă悭�킩��܂��B���� ���{��n�̕����͓��������l�܂��Ă���A�}�X�̒i���ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B����ɑ��āA�����̑�n���n�`�̕����́A���� ���̊Ԋu���L���Ă��܂��B�܂�A�k�̕��֊ɂ₩�ɉ������Ă����Ă��邱�Ƃ�\���Ă��܂��B�����āA�����̑�n���n�`�ɋ��܂ꂽ �Ⴂ�����������A�t�O�p�`�̂悤�ɍL�����Ă���l�q���悭�킩��܂��B �@�����̒n�`�́A���̂܂ܖk�֍s���قǒႭ�Ȃ��Ă����܂��B�}�P�̐F�ʕW���}������ƁA���̕ӂ�̓�k�̕W���̕ω����悭�킩��� ���B���̒n��ɍ~�����J�������ƁA���̓썂�k��̕W���̕ω��ɉ����āA�삩��k�������ė���܂��B�u���͒Ⴋ�ɗ����v�̌� ���ł��B�Ƃ��낪�A���̌����Ƃ͂܂������قȂ闬��������Ă���삪��a��ł��B�����琼�̑��p�Ɍ������ė���Ă���̂ł��B���R �̒n�`�Ƃ͂܂���������Ȃ�������ł��B����́A���R�ɂ�������������̐삪�ł����̂ł͂Ȃ��A�l�̎�ɂ���đ���ꂽ�삾����Ȃ� �ł��B���̒n�}�ɂ����a��́A�]�ˎ���ɑ�K�͂ȍH���ő������ꂽ�l�H�̐�Ȃ̂ł��B�n�`�ɉ����Ėk�֗���Ă�������a����A�^�� ��ƐV�c�J���̂��߂ɁA���݂̂悤�ɐ���������Ƃ��ĕt���ւ����̂ł��B�����A�u��a��̕t���ւ��v�ƌĂ��A���j�I�Ȉ��y �؎��Ƃł����B���̌�̑�㕽��̔_�Ƃ̂������l�X�̐�����傫���ς����A���j�I�]���_�ƌ����Ă��悢���̂ł����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

| �y�}�S�z���䎛�s�̓������} | ���[���I�[�o�[�@�\�œS���E���H�E�n�}�L���E��v�Õ�����\�����܂� |

|

|

| �w�Ó���R�Õ��x(���䎛�s����ψ��� 2013�N)����@�@ �u�Îs�Õ��Q���z�}�v����ɉ��H�E�쐬 | |

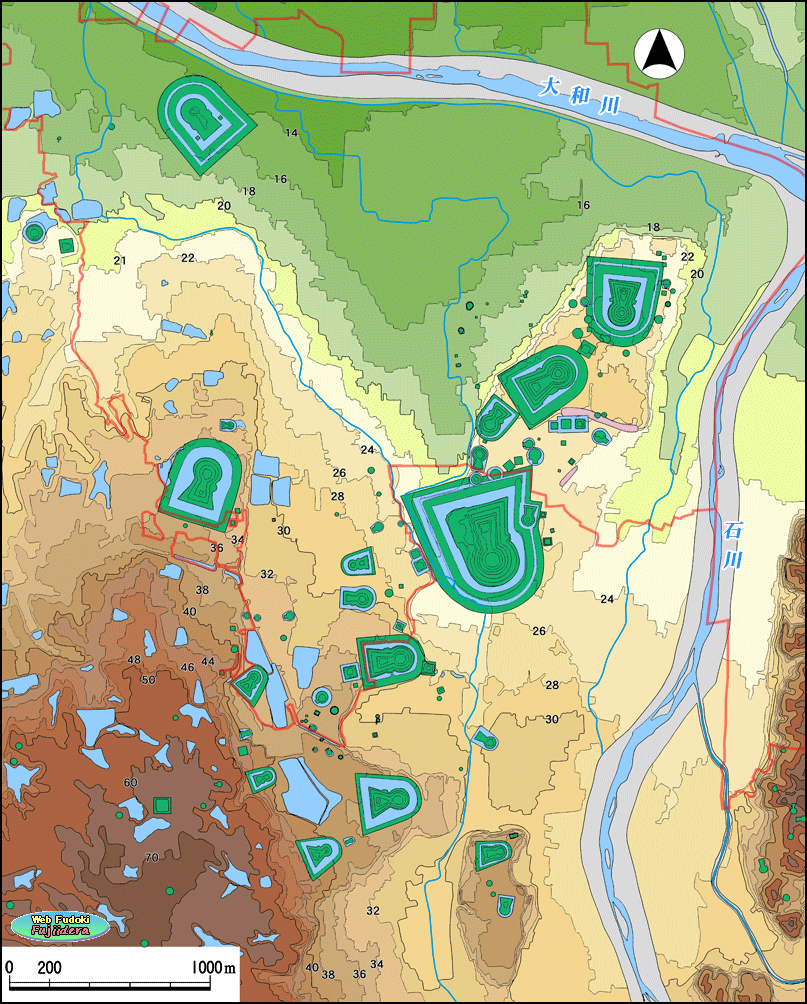

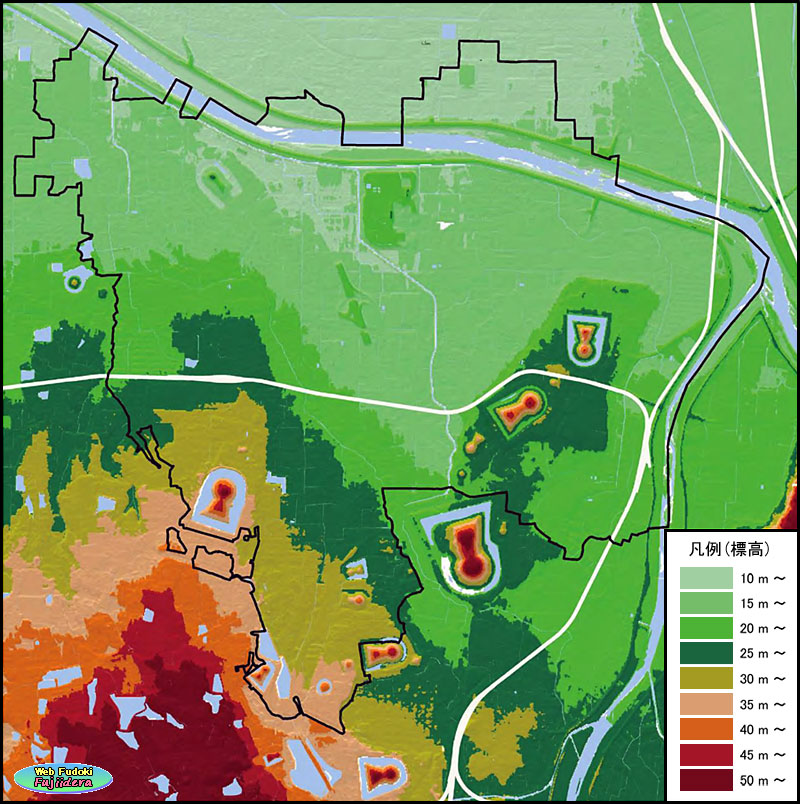

| �u���䎛�s�̓������}�v�ɂ��� �@���̓������}�́A���䎛�s����ψ���s�w�Ó���R�Õ��x( 2013.3)�Ɍf�ڂ��ꂽ�u�Îs�Õ��Q���z�}�v����}�Ƃ��č쐬���܂����B ���̎�̕��z�}�͍��܂łɂ��A������ψ�������ی�ەҎ[�̏o�ŕ��ɓx�X�f�ڂ���Ă��܂����B�S�̓I�ɂ͂قړ����ƌ����Ă悢�� �ł����A�����ς���Ă��������������܂��B�V�����������ʂɊ�Â��ďC������Ă������̂Ǝv���܂��B����̓������}����ɓ��� ���ẮA�J�n���_�ōł��V�����o�łł������w�Ó���R�Õ��x�̂��̂��g�p���܂����B�ȉ��ɁA����̗v�_�������Ă����܂��B �@�@����ł́A�ꕔ�������̔��������₩����Ȃǂ𑼂̏o�ŕ��̐}���Q�l�ɏC�����A�i�ʂƂȂ�悤�ɍʐF���܂����B�����āA���̃y �@�[�W�̕\���ɕK�v�Ȑ���╶���E�L���Ȃǂ����܂����B �A�@�i�ʂ́A��n���n�`�̗l�q�����₷���Ȃ�悤�ɈӐ}�I�ɐF��z�u���܂����B��n�����̗ΐF�n�����n�����̉��F�n�ɕς��Ƃ� �@�낪�ڗ��̂͂��̂��߂ł��B�܂��A�S�̓I�ɍ��፷�̗l�q����������z�F�ɂ������߁A�R�n�����̐F�����Ȃ�Z�����n�F�ƂȂ�A�� �@���Ƃ��č����R�n�̂悤�Ɍ����Ă��܂��܂����A���ۂ��P�O�O���ȉ��̋u�˒n�ł��B �B�@���̒n�}�́A���Ƃ��Ƃ��Îs�Õ��Q�̕��z�ƒn�`��\�����̂Ȃ̂ŁA���S�͓��R�Ȃ���Îs�Õ��Q�̌Õ��ł��B�Õ��͌��̕��z�}�� �@�`���ꂽ���̂ɁA���u���̗A�����̐��F�̍ʐF�����܂����B�Õ��̌`�E�K�͂�\�����Ƃɏd����u�����̂ŁA���u�ɂ��Ă͒i�� �@�ɂ�鍂���̕\���͂��Ă��܂���B �C�@���́u�Îs�Õ��Q���z�}�v�́A���܂ł̔��@�����Ɋ�Â����z�������̌Õ��̌`���\����Ă����A���݂͏��ł��Ă���������� �@���������}�Ƃ��ĕ`����Ă��܂��B�_�c��_�R�Õ���s��R�Õ��A�Ó���R�Õ�����d�̎����ɂȂ��Ă�����A�Î��R�Õ���O�c�ˌ� �@���ȂǂɎ������`����Ă����肷��̂͂��̂��߂ł��B��^�O����~���̕��z������ƁA��n���n�`�����܂����p���Ēz������Ă��� �@���Ƃ��킩��܂��B �D�@���̐}�͌Îs�Õ��Q�̑S�̑��������ړI�ō쐬����Ă��܂��B�������A�X�̌Õ��̒z�������͈قȂ��Ă���A���ۂɂ͂��̐}�̂� �@���ɌÕ��Q�̌Õ��S�̂�������Č����Ă����킯�ł͂���܂���B�����ɂ���Č����Ă����Õ��̐���i�ς͈قȂ�܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�]�k�ł����A�n�}�̒��������ɍ����z�R�Õ�������܂��B���̕����̒n�`������ƁA��k�ɒ������̂悤�ɐ���オ�����y�n�ł��邱 �Ƃ��킩��܂��B�Ⴂ���R�̒n�`�ł����A�y�n�̐l�X�ɂ͐̂���u��R�v�ƌĂ�Ă��܂����B�����̎�������㔼�ɊǗ̂̔��R������ �����z�������Ƃ��炻�̌Ăі����ł����Ǝv���܂��B���u�͏�̖{�ۂɗ��p���ꂽ���߂ɂ����������ό`���܂����B���܂��ɖ����� �˕���C�ł���ɉ��ς������A�{���̌Õ��̌`�͖����ɂ͂�����Ƃ��Ă��܂���B��̊ہE�O�̊ۂ̏ꏊ�͌��݂͂�������Z��n�ɂ� ���Ă��܂��B�����z�R�Õ��͋{��������ēV�c�˂Ɏ��肳��Ă���A�˕於�́u�Îs�����u��(�ӂ邢���̂�����̂����݂̂�����)�v�ł��B |

| �Q�l�����|�F�ʕW���}�Ɠ������̑g�ݍ��킹 |

| �@�}�Q�̐F�ʕW���}�Ɛ}�S�̓������}��g�ݍ��킹�ĕ\�����ꂽ���䎛�s�̒n�`�}�������܂����B�n�`�̓������[�I�ɂ킩��A�Q�l�ɂ� �邱�Ƃ��ł������Ȃ̂ŏЉ�Ă��������Ǝv���܂��B���̐}�T�͓��䎛�s�̌����T�C�g���Ō��J����Ă���}�ł��B�w���䎛�s�n��h�� �v��x�̕t�������̒��Ɍf�ڂ���Ă��܂��B���̖h�Ќv��́A���Ƃ��Ǝs�̌������Ƃ��Ĉ���E���{���ꂽ���̂ŁA�c��ȃy�[�W������\ ������Ă��܂��B���̑S�Ă��f�W�^��������Č��J����Ă��܂��B���̐}�T�ł͓������͂T���Ԋu�Ő}�S�����e���̂ł����A�}�Q�E�}�S �̐����ŏq�ׂ����䎛�s�̒n�`�̓����͂悭�\����Ă��܂��B���{��n�̌`���̉H�g��u�˂̗l�q�Ȃǂ��悭�킩��܂��B �@���̐}�ł́A�Õ����}�S�ƈ���Č���̒ʂ�ɕ\����Ă���A�Õ��̋K�́A�����̗l�q�A���u�̕W���ȂǁA���̗l�q���悭�킩��܂��B �_�c��_�R�Õ��̕��u�O�����̐����̕��ꂽ�n�`���悭�\��Ă��܂��B���̕���̏ꏊ�͊��f�w�̒ʂ��Ă��镔���ŁA�n�k�ɂ����� �����Ƃ��킩���Ă��܂��B�܂��A�k���̒�n�����R���ł́A�}�Q�̕W���}�Ō�������������Ď��܂��B �@�����n�`�ł��\����@�ɂ���Đ}�̊����������Ԃ�Ⴂ�܂����A���̓y�n�������Ă���n�`�I�����͓����悤�Ɍ������܂��B�R��� �̒n�`�}������ׂȂ���A���䎛�s�̒n�`�ɐe���݂������Ă���������K���ł��B |

| �y�}�T�z���䎛�s�̒n�`�}�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�s�w���䎛�s�n��h�Ќv���x(�ߘa�U�N�V��)��� �t |

|

| ���䎛�s�T�C�g�w���䎛�s�n��h�Ќv��x�u�����ҁE��P�� �����֘A�����v���u1-1�n�`�}�v�@ �}�ᓙ�ꕔ�����H�E�C�� |