| ◆◆◆◆ 赤面山古墳 ◆◆◆◆ |

| 《 せきめんやまこふん 》 大阪府藤井寺市古室(こむろ)2丁目地内 西名阪自動車道北行き車線高架下 国史跡〔1956(昭和31)年9月22日指定 2001(平成13)年1月29日指定名称変更「古市古墳群」〕 |

| 近畿日本鉄道南大阪線・土師ノ里(はじのさと)駅より南西へ約 1.1km 徒歩約17分 国道170号(大阪外環状線)・西古室交差点から東へ進入 北西に約800mの道のり 国道旧170号・道明寺5丁目北交差点から西へ約270mで西名阪自動車道の北行き側道と交差 側道を北西へ約250m 古墳周辺には駐車場所は無し 古墳から300m(道のり400~500m)東の府営藤井寺道明寺住宅地内にコインP有り(5台) |

| 推定築造時期 | 5世紀前半 | 出 土 品 |

埴 輪 |

円筒埴輪(野焼き 大鳥塚古墳のものに類似 埴輪列の間隔は広い) 形象埴輪(盾・甲冑・衣蓋(きぬがさ) など) |

|

| 古 墳 形 | 方 墳 | ||||

| 墳丘 規模 (m) |

墳丘の一辺 | 約22 | |||

| 高さ | 約2 | その他 | 現在までの調査では周濠の存在は確認されていない。 | ||

| 開発からの保存を象徴する小古墳 赤面山古墳は、以前は地元でも余り知られていなかった小古墳でした。他の中・大型の古墳が多数分布する藤井寺市では、特に注目され ることもない存在だったのです。ところが、古市古墳群が世界文化遺産に登録される頃から、少しずつ世間にその名が知られるようになっ てきました。「古市古墳群」の存在が認識されるのに合わせて、現存する個々の古墳にも目が向けられるようになったものと思われます。 古市古墳群の現存古墳の中では最も小規模な古墳の一つに過ぎない赤面山古墳が特に注目されたのは、現在の古墳の姿が見せる保存状況 が、余りにも特殊なものだったからです。しかも、その保存の仕方の選択が、古墳群の世界遺産登録など想像すらされなかった、半世紀以 上も前の昔のことだったので、なおさら人々の関心を集めることになったと思われます。 |

||||

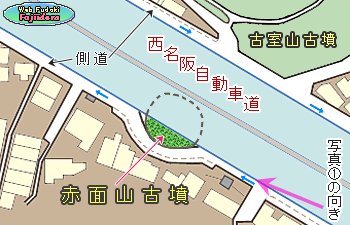

| では、その特殊な保存状況とはどんなものなの でしょうか。写真①を見てみましょう。 この道路は、西名阪自動車道北行き車線の側道 の様子です。普通の側道では見かけないカーブに なっています。初めて通る運転者は「なんでこん な所で急に曲がる?」と驚いてしまいます。写真 ②は、このカーブを反対側から見た様子です。 そうです。この小さな土山こそ「赤面山古墳」 なのです。古墳の半分以上が高速道路の高架下に 存在しています。残り部分が側道部分にはみ出し ているのがわかります。それを避けるように曲げ られた側道がこのカーブなのです。 |

|

|

||

| ① 北行き車線と赤面山古墳(南東より) フェンスの中に赤面山古墳が見えている。 2014(平成26)年4月 |

② ①の反対側から見た様子(北西より) 墳丘は、雨がかかり陽の当たる部分にしか 草が生えていない。 2016(平成28)年2月 |

|||

| 現存する墳丘の半分以上が高架下にあるため、真上から見た赤面山古墳の全景を写真で紹介 することができません。写真③は、GoogleEarthの3D化機能で作った疑似鳥瞰写真です。ほぼ 円形で残る赤面山古墳の南側部分だけが、高速道路の高架かからはみ出すように見えており、 北行き側道がグニャリと曲がっている様子もよくわかります。 高速道路ができる前のこの辺りの古墳分布の様子は、それ以前に撮影されたかなり古いモノ クロの空中写真でその姿を見ることができます(写真⑥)。周囲のほとんどがまだ農地であった 頃の写真です。 西名阪自動車道(開通当時は「西名阪道路」)は、1969(昭和44)年3月に旧松原I.C(現松原JCT) -天理I.C間が開通しました。その数年前から建設工事が始まっていますが、藤井寺市の中央部 を北西から南東にかけて通過するこの道路には少々難題もありました。古市古墳群の中心部を 横断する路線設定は、現存する古墳を避けた微妙なカーブを描いて設計されています。 |

|

|||

| ③ 赤面山古墳周辺の様子(南より) 〔GoogleEarth3D画 2025(令和7)年4月9日〕より |

||||

| そんな中で、どうしても道路予定地と重なるようになったのが赤面山古墳でした。この古墳を避けて道路を北寄りにすると、今度は古 室山古墳の領域に重なってしまうのです。現に、反対車線の側道は古室山古墳の領域ギリギリの位置を通っています(④図)。 |

||

| 道路建設と古墳の保存 ここの高速道路建設工事が行われたのは1965(昭和40)年前後の数年間ですが、高松塚 古墳発見による古代史ブームよりも6,7年前のことです。この時期にあっては、この古 墳の保存に掛けた関係者の工夫と努力のすごさを感じずにはおられません。側道を曲げ るために買収用地を増やす必要もあり、また、高架道路設計にも工夫が必要でした。 そもそも、赤面山古墳が現在見るような状態で保存できたのは、いくつかの条件がう まく重なった結果とみることができます。まず一つ目は、赤面山古墳が国史跡に指定さ れていたことです。1956(昭和31)年 9月22日、市内の古墳で最初に国史跡に指定された 5基の内の一つが赤面山古墳でした。余程のことが無い限り、道路建設のためという理 由で文化庁(当時は文部省・文化財保護委員会)が簡単に史跡古墳の破壊を認めるはずも ありません。保存について強い要請や指導があったことは想像に難くありません。 二つ目は、建設される道路が高速道路であり、藤井寺市内ではインターチェンジ部分 以外は高架道路であったことです。地面よりも上に道路が造られるわけで、ただちに古 墳の墳丘を削平する必要がなかったということです。ただし、問題もありました。 三つ目は、技術的な工夫が可能だったということです。高架道路なので古墳を壊さず に上を通すことは可能でしたが、問題もありました。本来の標準的な道路設計で建設し た場合、橋脚の一つをちょうど赤面山古墳の位置に造る必要があったのです。古墳を保 存するためには、この位置に橋脚を建てるわけにはいきません。そこで採られた対策が この部分の高架の構造を特別な設計にするというものでした。 古墳を守る道路設計 写真⑤が、高架下に見える赤面山古墳と橋脚の様子です。ここに工夫の跡をみること ができます。古墳の上の北行き車線と、右の反対車線とを比べて見てください。右の橋 |

|

|

| ④ 赤面山古墳周辺地図 | ||

|

||

| ⑤ 高架下に見える赤面山古墳(南東より) 左右で異なる橋脚の構造・配置にの様子がわかる。 2014(平成26)年4月 合成パノラマ |

||

| 脚の並び方が本来の設計通りの造りです。左は、古墳の位置に橋脚がぶつかるため、橋脚の間隔を長くして、古墳を完全にまたぐように造 られています。長くなった分、強度を高めるために、コンクリートの橋桁の下部にアールを付けて、この部分だけ特別な造りになっていま す。現地で見ると、その違いがはっきりとわかります。これは「ゲルバー橋」と言われる特殊な構造だそうです。一部に特別な設計をする ということは、当然、余分に手間と費用がかかるということです。しかしながら、この設計上の工夫と他の条件が合わさって、珍しいなが らも見事な保存の姿が実現できたものと思います。 一方、高速道路建設工事を進めた人たちにも、敢えて側道を迂回させてでも、この小さな古墳を保存することへの思いがあったのではな いでしょうか。完成すれば多くの自動車が高速で走る道路です。道路建設には何年も工事が続きます。どちらも、日々「安全」が第一とさ れます。この古墳に葬られた人には、安んじて眠っていただいていることが、何よりも大切になってくる‥‥そんな思いもあったのでは、 と想像してみたくなります。「古墳」とは、本質的に「墓」です。故人を葬った場所なのです。 初めて赤面山古墳の保存の光景を見た人は「こんなちっぽけな古墳の保存のために、ここまでするのか!」と、驚き感心することでしょ う。全国的に見ても、この保存の姿は大変珍しいものと言えるでしょう。多くの古墳ファンが関心を示す所以です。誉田御廟山古墳や古室 山古墳、大鳥塚古墳などを訪れた時には、是非とも立ち寄ってもらいたい古墳だと思っています。 |

||

| 従来の推定よりも大きかった古墳 上記のように手厚く保存の措置がとられた赤面山古墳ですが、本来どのような古墳だ ったのか、未調査であったため実はよくわかっていなかったのです。現在見える姿から は円墳のように見えますが、元々は一辺15m、高さ約2mの方墳だと考えられてきまし た。のちに、もっと大きな古墳であったことがわかりました。 2016(平成28)年2月、墳丘裾部に掛かる3ヵ所のトレンチ調査が市の文化財保護課に よって行われ、初めて墳丘の端が確認されました。それによって、この方墳の一辺は約 25mであると推定ができ、従来考えられてきたよりも大きい古墳であることがわかった と発表されました。 葺き石の転落石はあまり見られず、もともと一部にしか葺き石を施していなかった可 能性が考えられます。この調査では周濠の存在は確認されていません。 北側裾部では、円筒埴輪2基が原位置で確認され、円筒埴輪列と確認されました。埴 輪の間隔が1.6mと、古市古墳群の他の古墳の円筒埴輪列に比べてかなり広いという特 徴があります。この埴輪は、まだ窯を使わない時期のもので、野焼きで作られたもので す。他にも盾・甲冑・衣蓋(きぬがさ)などの形象埴輪が出土しています。 |

|

|

| ⑥ 80年ほど昔の赤面山古墳周辺 〔1946(昭和21)年6月6日米軍撮影 国土地理院〕より この後、珠金塚古墳・珠金塚西古墳は府営住宅 建設により消滅した。 |

||

| 赤面山古墳が象徴するもの 現在の赤面山古墳はフェンスで囲まれた高速道路敷地内にあり、金網の外側からしか見ることができません。市の古墳の保護・保存計画 では、ゆくゆくは、古墳の近くまで行くことのできる見学通路や休憩施設などを設ける構想があるようです。多くの古墳をかかえる藤井寺 市としては、古墳の保存事業は重要でありながらも、大きな負担でもあります。国の支援なども得て計画が順調に進むことを願いたいと思 います。“知る人ぞ知る”状態だった赤面山古墳が多くの人の目に触れることで、古墳や遺跡の保護・保存に人々の関心が少しでも高まれ ば、保存のために工夫・努力された工事関係者の皆さんも報われることでしょう。赤面山古墳は「古墳保存の象徴」と言えるものです。 高速道路という、都市化や現代インフラを象徴する建造物と見事に共存できた貴重な例として、赤面山古墳はもっと注目されてよい古墳 だと思います。藤井寺市内では、民有地となっていたいくつもの小古墳が、戦後の道路建設や住宅地開発などで消滅しています。その中に は、赤面山古墳よりも大規模な古墳や、学術的に貴重な資料となる豊富な出土物が発掘された古墳もありました。今となっては残念の一語 に尽きますが、「赤面山古墳」の今の姿がそれらの消滅古墳の墓碑銘に代わるものとなってくれることでしょう。 |

||

| 道路建設と古墳 | ||

| 古墳の保存という視点から見た赤面山古墳の重要さを取り上げてきましたが、藤井寺市内には、ほかにも「道路建設と古墳」にまつわる 事例があります。古墳保存の工夫や努力がなされた一方、道路建設のために消滅した古墳もあります。いくつかの事例を紹介します。 |

||

| はざみ山古墳と国道170号(大阪外環状線) 現在、藤井寺市域を南北に縦断する国道170号(大阪外環状線)は、開通当初は主要地方道・大阪外環状 線という府道でした。その後、1982(昭和57)年4月に一般国道170号として制定施行されています。 この大阪外環状線の建設でも、赤面山古墳と同じように古墳を避けて道路を曲げた箇所があります。写 真⑦で見られる「はざみ山古墳」と接する部分です。写真は1981年撮影で、野中交差点がまだ立体化され ていない時期です。後にこの場所には野中跨道橋が造られて立体交差となり、国道本線は高架道路に変わ りました。写真に見える外環状線は当時の本線で、現在は側道として使用されています。 この外環状線の南行き車線が、はざみ山古墳の横でグニャッと曲がっています。真っ直ぐに通すと、道 路と古墳の周濠部分が重なるため、周濠部分を避けた道路設計が行われたのです。赤面山古墳とは逆で、 国道敷地の内側に食い込む曲げ方です。現在は、高架の下に側道の一部が食い込む形になっています。 ここの場合も、高架道路であったことから側道を曲げることが可能となっています。開通後に跨道橋を 造って立体化することが当初からの計画で予定されていたので、初めから道路を曲げる設計が可能だった わけです。これは、古墳との重なり具合が少なかったことで可能となった保存対策でしょう。 はざみ山古墳は墳丘長103mの中型前方後円墳で、出土した円筒埴輪の特徴から5世紀中頃に築造され たと考えられています。周囲には常時水を蓄えた周濠が巡っていますが、後円部側の周濠の一部が埋まっ ており、墳丘を挟むような形に見える周濠の様子が和鋏(わばさみ)に似ていることから、古くより「はざみ山」 「鋏塚」の呼称が伝わります(写真⑦)。 埋まった周濠の部分は以前から耕作地に利用されており民有地でしたが、1991(平成3)年に藤井寺市が 買い取り、古墳全体が公有地化されました。保存の目処もついたので市が申請を行い、1996(平成8)年3 月に国の史跡に指定されました。ところが、その3年後になって元の所有者の一人から抵当権の登記を巡 って提訴が行われ一騒動となりました。2006年になってやっと決着しています。 |

koutsu/2)douro/2)kokudo170/1981.6nonaka.jpg) |

|

| ⑦ はざみ山古墳と国道170号 (北東より 開通約1年後) 1981(昭和56)年6月 「図録18『百舌鳥・古市- 門前 古墳航空写真コレクション』」 (大阪府立近つ飛鳥博物館 1999) より |

||

| 蕃上山古墳と国道170号(大阪外環状線) 同じ大阪外環状線の建設事業の中でも、一方では古墳が消滅してしまうという 事例もありました。はざみ山古墳の北東に位置していた「蕃上山(ばんじょうやま)古墳」 です(写真⑧)。蕃上山古墳は墳丘長53mの帆立貝形の小型前方後円墳で、出土 した埴輪から5世紀後半の築造時期が推定されています。大阪外環状線と府営水 道(当時)美陵ポンプ場の建設により消滅しました。外環状線の建設に伴って消滅 した古墳の唯一の事例が蕃上山古墳でした。 美陵(みささぎ)ポンプ場の建設は、大阪外環状線の建設とセットで計画されていた もので、道路建設と並行して進められました。南河内や泉南の地域へ送水するた めの中継ポンプ場で、淀川沿いの浄水場からこのポンプ場に水を送るための送水 管が外環状線の地下に埋設されました。当時の大阪府では、高度経済成長下での 人口急増や大阪湾岸地域での工業用水の需要増に対応することが急務でした。 蕃上山古墳は外環状線とポンプ場敷地にちょうどまたがる位置にあったため、 完全に削平されてしまいました。勿論、事前の発掘調査は行われましたが、古墳 の姿そのものは消えてしまいました。ここの場合は、道路設計を多少工夫してど うにかできるような位置関係ではなかったのです。この部分の道路を高架で通過 させるには、建設費の増加が余りにも大き過ぎる、ということだったのでしょう。 ポンプ場の建設では、ほかにも「藤の森古墳」が消滅しています。写真⑦では 蕃上山古墳よりも大きな古墳に見えますが、これは周囲の樹木も一緒に写ってい るためです。藤の森古墳は墳丘直径22mの円墳で、小古墳ながら横穴式石室が 構築されていました。石室内外には多くの副葬品や遺物があり、墳丘や濠からは 円筒埴輪や形象埴輪が出土しています。円筒埴輪から5世紀中頃の築造時期が推 定されています。 |

shisetsu/3)kumiairitsu/4)ponpjyo-kigyodan/ponpjyo-kofun-s36.jpg) |

|

| ⑧ 大阪外環状線や美陵ポンプ場ができる前の様子 〔1961(昭和36)年5月30日 国土地理院〕より 文字入れ等加工 民有地であったアリ山古墳もこの後に姿を消している。 |

||

| 藤の森古墳も墳丘は削平されましたが、石室はポンプ場敷地内で移設して保存されました。しかし、業務関係者以外が立ち入れる場所で はなく、一般市民の見学はできませんでした。要望もあって、2019(平成31)年にアイセルシュラホール(市立にぎわい・まなび交流館)の前 庭に移設され、常時見学できるようになりました。藤井寺市内では唯一の見学できる石室です。 |

||

| 高塚山古墳・唐櫃山古墳と府道堺大和高田線 蕃上山古墳が消滅する10年余り前に消滅した古墳がありま した。府道堺大和高田線の建設によって墳丘が失われた「高 塚山古墳」で、墳丘径約50m高さ8mの円墳でした。 府道堺大和高田線は、1958(昭和33)年10月にこの部分が開 通していますが、建設工事に先だって1954年に事前調査が行 われました。墳丘中央からは割竹形木棺とそれを囲む粘土槨 が確認され、様々な武器類や鉄製の農・工具類、碧玉製管玉 ・ガラス小玉などの副葬品が出土しています。1985(昭和60) 年の発掘調査(残存部分)では円筒埴輪列が確認されています。 円筒埴輪から推定される築造時期は4世紀末頃で、築造時期 の近い仲姫命皇后陵(仲津山古墳)の陪冢と考えられています。 ⑨図は「市野山古墳」ページに掲載している地図ですが、 この辺りの古墳分布がよくわかるので紹介します。消滅古墳 は番号で表示していますが、名称は以下の通りです。 1-赤子塚(あかごづか)古墳 2-折山(おりやま)古墳 3-長持山(ながもちやま)古墳 4-小具足塚(こぐそくづか)古墳 5-高塚山(たかつかやま)古墳 6-御曹子塚(おんぞうしづか)古墳 7-志貴縣主(しきあがたぬし)神社南古墳(惣社1号墳) 8-長屋1号墳(惣社2号墳) 9-長屋2号墳(惣社3号墳) 10-兎塚1号墳 11-兎塚2号墳 12-潮音寺北古墳 これらの内、1・2・3・4・5の5基は戦後になってか らの開発によって墳丘が失われた古墳です。 また、7~12の古墳は、近年の発掘調査によって存在が確 認されたもので、農地や住宅の地下に埋まっていた埋没古墳 です。この一帯は国府台地上で最も古墳が集中している場所 で、未調査の区域にもまだまだ埋没古墳の眠っている可能性 があります。今後も調査が続けられていくことでしょう。 高塚山古墳は道路建設によって墳丘を失いましたが、実際 に道路敷となったのは古墳域全体の半分以下でした。かなり |

ichinoyama/8)m-ichinoyama-fukugen.png) |

|

| ⑨ 土師ノ里駅周辺の古墳分布 周辺には、允恭天皇陵の陪冢に治定された古墳を含む多くの小古墳が築かれていた。 ※ 色凡例は小古墳について表示したもの。市野山古墳の現在の形状は グレーの線で表示している。復元古墳の位置・形状等は『藤井寺市 文化財報告第38集』(2015年)掲載の図による。 |

| の部分は残存しており、古墳に隣接する道明寺小学校に私が勤務していた1970年代に は、古墳に隣接していた当時の職員室の窓の向こうに残存していた墳丘下部が見えて いました。長らく草地状態のままでしたが民有地であったので、その後医院やオフィ スビルなどに利用され現在に至っています。 開通した府道の南側にも円墳の一部が円の端を切り取ったような形で残っており、 奥行きの浅い店舗が造られて当時各地で登場していたジーンズショップが営業してい ました。こんな場所でよく頑張っているなあ、と思って見ていました。駅に近い立地 が良かったのか長く存在していましたが、2010年頃に行われた府道の拡幅工事により この並びの店舗は姿を消しました。今は古墳の痕跡を示すものは何もありません。 ⑨図でわかるように、府道と重なった古墳がもう1基あります。「唐櫃山(からとやま)古 墳」です。こちらは墳丘の一部が現存しており、国史跡に指定されています。 墳丘の一部と石棺が残る唐櫃山古墳 唐櫃山古墳は墳丘長59mで帆立貝形の小型前方後円墳です。以前は民有地で、府道 開通後は個人の邸宅の庭となっていましたが、後に公有地化されて2014(平成26)年に国 史跡に指定されました。築造時期は5世紀後半と推定され、允恭天皇陵(市野山古墳) |

|

|

| ⑩ 府道で削られた高塚山古墳と唐櫃山古墳 〔1961(昭和36)年5月30日 国土地理院〕より 府道開通から3年後で、まだ高塚山古墳の形が はっきりと残っている。 |

||

| の陪冢と考えられています。府道建設時の1955(昭和30)年に行われた発掘調査では、後円部頂で竪穴式石槨(せっかく)が確認され、石槨内には 家形式石棺1基が納められていました。石棺内には多数のガラス製小玉などが残存し、棺外からは武器・武具・馬具などの副葬品が出土し ています。2012(平成24)年に市の文化財保護課が行った発掘調査では、後円部で円筒埴輪列が確認され、また、葺き石や周濠の検出もされ て、墳丘の良好な遺存状態がわかりました。 唐櫃山古墳は後円部の約半分が失われていますが、百舌鳥・古市古墳群の中で、墳丘・石棺・遺物が共に遺存していて見ることのできる 唯一の古墳です。その意味で、唐櫃山古墳の石棺は貴重な存在意義を持っていると言えるでしょう。藤井寺市は、ゆくゆくは、墳丘とその 周辺を整備し、石棺の見学施設も設置して公開できるよう計画しているようです。2017年4月には一時的な石棺の見学会が行われました。 |

||

| |

||

| 津堂城山古墳と府道旧2号-古墳を避けたつもりが‥‥ 津堂城山古墳は藤井寺市の北西部にあり、古市古墳群の中で最も北方に位置する古墳です。世界文化遺産「百舌鳥・古市古墳群」の構成 資産No.22に登録されています。墳丘長が210mで、4世紀後半の築造と推定されている巨大な前方後円墳です。 津堂城山古墳の「津堂」はこの地域の大字(おおあざ)名です。中世の戦乱期に城が築かれていたことから、後の時代には地域の人々は「城山」 という呼称で表すようになりました。伝えられた小字(こあざ)名を見ると、村内には城下であったことを示す名称があちこちに在ります。長い 年月が経つうちに、いつしか、この山がもともとお墓であったことは忘れ去られていきました。 実は、この古墳は明治末期になるまで古墳として扱われていませんでした。村の人々にとってもここはあくまで「城山」であって、古墳 や陵墓という認識は無かったのです。1912(明治45)年、後円部頂の地中に石槨のあることが偶然にわかり、中に納められていた巨大で立派 な石棺が発見されました。これにより、この山が大きな前方後円墳であると初めて認識されたのです。明治になってから各地の陵墓の被葬 者や陵墓名が宮内省(当時)によって治定されたのですが、津堂城山古墳はその対象から完全に外れていました。そもそも古墳として認識さ れていなかったのです。陸軍参謀本部所管の陸地測量部が作成した地形図でも、この場所はただの草地の扱いになっていました。 古墳そのものについては別ページでの紹介に譲ります。ここでは、古墳と道路建設についての事例として取り上げてみます。 |

||

shiroyama/2)tsudoshiroyama2023.5.10.jpg) |

shiroyama/library/5)s23.2.20USA-M18-1-73-2.jpg) |

|

| ⑫ 戦後の昭和23年の津堂城山古墳と周辺の様子 〔米軍撮影 1948(昭和23)年2月20日 国土地理院〕より 空中写真による調査によって、従来古墳域だと思われていた 範囲の外側にも広い古墳域のあることがわかった。 古墳を避けて通したつもりの府道は、この大きな古墳域を縦断 していたことが明らかとなった。 文字入れ等一部加工 |

||

| ⑪ 真上から見た津堂城山古墳 府道旧2号が古墳の一部を削るように接して通っている。 〔GoogleEarth 2023(令和5)年5月10日〕より 文字入れ等一部加工 |

|

|

| 写真⑪が真上から見た最近の津堂城山古墳の様子です。すぐ横を通る府道旧2号が、古墳の南東部を少し削るように接しているのがわか ります。ギリギリで古墳を避けるようにカーブしています。これで何とか巨大古墳の保存ができた、と思われていました。 明治末年の石棺発見があって以来、著名な学者による発掘調査も行われており、巨大で立派な石棺や多くの副葬品に学会や世間は驚きま した。宮内省も古墳の大きさや石棺の立派さから急きょ対応を迫られ、石槨のある後円部頂の中心部だけを「陵墓参考地」としました。 |

||

| そのような経緯のあった津堂城山古墳なので、1938(昭和13)年 開通の現「府道旧2号・旧大阪中央環状線」が建設される時には 当然この古墳を避けるようにルートが決められています。それが 写真⑪に見える府道です。 ところが、それから約20年後になって、実はこの府道は古墳域 を避けていたのではないことが明らかとなります。それどころか、 府道は古墳域の中を縦断していたのです。 空からの発見-驚きの古墳の大きさ 戦後になって、航空写真による古墳の研究を進めていた故末永 雅雄氏が、この古墳の周濠の外側に、幅80mにも及ぶ付属地があ ることを指摘し、この部分を「周庭帯(しゅうていたい)」と命名しました。 この周庭帯の部分は、後の調査により、内濠の堤と外濠、さらに 外濠の堤であったことがわかっています。 現在の写真や地図からも、その周庭帯の形状を見つけることは できますが、住宅地化する以前の航空写真を見ると、はっきりと その姿を見ることができます。写真⑫は1948(昭和23)年の撮影で すが、戦前とほとんど変わらない状況で、周庭帯の形状がはっき りとわかります。ギリギリで古墳を避けて造られたと思われてい た府道は、実は完全に古墳の中を縦断していたのです。 写真⑬が末永氏の著書に掲載された航空写真の1枚です。1958 (昭和33)年撮影のものですが、この範囲だけ地割りの形が周囲と 異なり、素人目にもわかりやすい古墳全体の形です。 |

shiroyama/4)kokutaikan-s33.1.8.jpg) |

|

| ⑬ 70年近く前の津堂城山古墳の様子(北西より) 後円部を除く墳丘の大部分と周濠跡は農地として利用されていたことが わかる。写真下方の集落は、旧津堂村時代から続く津堂地区の集落。 写真上方に並ぶ住宅群は府営住宅。左上は大和川の一部。 1958(昭和33)年1月8日 『日本の古墳』(末永雅雄著 朝日新聞社 1961年)より |

||

| 末永氏はこの写真を見て周庭帯の形状に気づかれたのですが、それまで古墳の調査と言えば発掘調査や測量が中心だった中で、画期的な 発見であったとも言えるでしょう。もっとも、航空機による写真撮影が簡単には行えなかった時代では、このような調査手法そのものが想 定されておらず、周庭帯の存在に誰も気づかなかったのもやむを得ないことだったと思われます。そもそも、戦前では研究者が空から古墳 を見る機会などほとんど無かったでしょうから。 私の勝手な推測ですが、かつてこの写真のような光景を見ていた人達が少数ながらいたのではないかと思っています。府道が開通する頃 に、津堂城山古墳から北へわずか約1.5kmの所に、民間飛行学校である「阪神飛行学校」の飛行場が開設されました。民間人パイロット の養成学校でしたが、2年後の1940(昭和15)年には陸軍「大正飛行場」となります。この飛行場で離着陸していた練習生や航空兵は、きっ と津堂城山古墳の形を見ていたに違いないと、私はひそかに思っていました。飛行場のすぐ近くなので、離着陸する飛行機の高度は低く、 古墳の姿はよく見えたのではないでしょうか。もっとも、これが古墳だと知っていて見ていたかどうかはわかりませんが。 鉄道建設でもよく似た例が-おまけの話 余談を一つ。「古墳を避けて通したつもりが、実は完全に中を縦貫していた。」という、府道と津堂城山古墳の関係。これとよく似た事 例が鉄道でもあります。近畿日本鉄道の奈良線は、大和西大寺駅と新大宮駅の間で「平城宮跡歴史公園」を東西に横切っています。現在は 国の特別史跡に指定されている平城宮跡ですが、1914(大正3)年に大阪電気軌道(近鉄の母体会社)がこの路線を開業した時には、まだ史跡 にも指定されておらず、推定されていた平城宮跡も現在よりもずっと狭い範囲でした。大阪電気軌道は、当時推定されていた宮跡範囲を避 けるように路線ルートをカーブさせて敷設しました。ところが、後の時代の調査・研究が進むにつれて、平城宮跡の範囲は当時の推定範囲 を遙かに超える広大なものであることがわかってきたのです。現在の平城宮跡歴史公園の地図や空中写真を見ると、近鉄奈良線が堂々と平 城宮跡の中を横断している姿が目に入ります。このままではまずいのでは、という声も上がり、大和西大寺駅の高架化と共に平城宮跡南側 への路線移設、一部地下化という一大プロジェクトが計画されたのですが、その後計画は頓挫し、進展が無い状態です。 |

||