◆ TKKI カナヤマ オフィシャル ホームページ。

TKKI KANAYAMA’S OFFICIAL HOMEPAGE.

◆ カナヤマ世界の歴史ハンドブック。

KANAYAMA’S WORLD HISTORY HANDBOOK.

カナヤマ 世界歴史辞典

日本語版

見出し語 『 ろ 』。

メ ニュー (目次) #jpmenu

■ 次の項目を選び、クリックして下さい。

□ 世界史辞典 (総合)。

□ ろ ● 五十音順 (アイウエオ順)。

□ 見出し語 ろーま。

□ 見出し語 ろーまし。

□ 見出し語 ろーまこ。

□ 見出し語 ろーまの。

□ 見出し語 ろか。

□ 見出し語 ろしあ。

□ 見出し語 ろた。

□ 見出し語 ろま。

□ 見出し語 ろら。

□ 見出し語 ろん。

〇 ろー ローデシア。

(アフリカ南部の地名)。

《地名》。

RHODESIA.

○ 北ローデシア(現・ザンビア)

と、 南ローデシア(現・ジンバ

ブエ) に分かれる。

■ アフリカ南部にある、ローデ シア

(英:RHODESIA)は、 北ローデシア

のザンビア と、 南ローデシアのジン

バブエ に分かれる。

(⇒ アフリカ南部)。

(⇒ アフリカ)。

(⇒ 世界)。

〇 ろー ロードス騎士団。

(ろーどすしだん)。

(⇒ ロードス島に本拠地

を置いた時期の聖ヨハネ

騎士団)。

(⇒ 聖ヨハネ騎士団)。

(⇒ サラセンの海賊)。

■ 聖ヨハネ騎士団の本拠地が

ロードス島にあった時期に、聖ヨ

ハネ騎士団は、 ロードス騎士団

(1309年~1522年) とも呼

ばれた。

■ ロードス騎士団は、 船団の

規模は小さいが、地中海のイス

ラム海上勢力に対抗する勢力で

あり、 サラセンの海賊 (= 北アフ

リカ海岸を本拠地とするイスラム

教徒の海賊)に対抗する勢力で

もある。

〇 ろー ローマ円形闘技場。

(ろーまえんけいとうぎじょう)。

(⇒ 古代ローマ円形

闘技場)。

《古代ローマ》。

AMPHITHEATER(S).

(: ANCIENT ROMAN

CIRCULAR ARENA(S)).

(⇒ コロッセウム)。

(⇒ ローマ帝国)。

(⇒ 古代ローマ)。

(⇒ イタリアの歴史、

■ ローマ円形闘技場 (ろーまえんけい

とうぎじょう、英:ANCIENT ROMAN

AMPHITHEATER(S))とは、古代ロ

ーマ円形闘技場である。

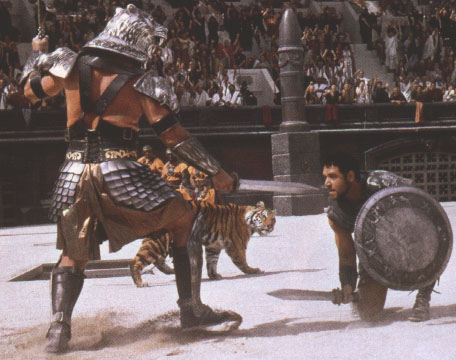

■ 古代ローマ円形闘技場は、 剣闘士や

猛獣と剣闘士との戦いなどの娯楽を提供

するために、共和政・帝政ローマ時代に、

古代ローマで築かれた円形闘技場である。

■ 古代ローマ円形闘技場の建設目的。

● 古代ローマ帝国の支配地域の各地に

は、帝国の統治を安定させ、強化するた

め、たくさんの円形闘技場がつくられた。

そして、 約200年(紀元前27年~紀元

後180年)にわたる、「ローマの平和」が

もたらされた。

● 古代ローマ帝国の円形闘技場には、

帝国の支配地域の人々を、ローマ皇帝

と帝国の秩序に従わせる秘策が隠され

ていた。

古代ローマ帝国の統治安定政策

の「パンとサーカス (古代ローマ支配地

域の住民への無料または低料金の食料

と娯楽の提供)での、サーカス(無料また

は低料金の娯楽の提供)をするために、

古代ローマ帝国は、支配地各地に、古代

ローマ円形闘技場をつくり、円形闘技場

で、無料または低料金で、剣闘士の戦い

やその他の娯楽を提供し、 また、円形

闘技場で古代ローマ支配地域の住民を、

階級別に座らせ、ローマ皇帝を頂点とす

る階級社会を認めさせることができた。

〇 ろー ローマ・カトリック。

(= カトリック、ローマ・カトリック

教会)。

(キリスト教)。 《宗教》。

(キリスト教の分派)。

(宗教学上の分類)。

THE ROMAN CATHOLIC

CHURCH.

○ キリスト教の一派(宗派の

1つ)。

○ 紀元(後)8世紀頃~現在、

存続。

(⇒ キリスト教)。

■ ローマ・カトリック (= カトリック、

ローマ・カトリック教会、英:THE

ROMAN CATHOLIC CHURCH)

は、 キリスト教の一派(宗派の一つ)

であり、 紀元(後)8世紀から現在まで、

存続する。

● 紀元(後)8世紀に、聖像礼拝(偶

像崇拝)をめぐり、 アタナシウス派

(三位一体派)のキリスト教会が対立し、

聖像礼拝肯定の西方教会のローマ・

カトリック と 聖像礼拝否定の東方教

会のギリシア正教が対立し、分裂する。

■ キリスト教は、 現在、主に、単性

論派、 プロテスタント各派、 ギリシア

正教、 ローマ・カトリックの4つの宗派

に大きく分かれている。

〇 ろー ローマ市民。

(ろーましみん)。

《古代ローマ》。

THE ROMAN CITIZEN(S).

(⇒ 古代ローマ)。

(⇒ イタリアの歴史、

■ ローマ市民 (ろーましみん、

英:THE ROMAN CITIZEN

(S)) とは、

ローマ市民権

(古代ローマ国家の政治参加権、

その他の権利)をもつ人である。

■ ローマ市民は、

古代ローマ国家

(= ローマ王国(= 王政ローマ)、

ローマ共和国(= 共和政ローマ)、

ローマ帝国(= 帝政ローマ)、

西ローマ帝国、初期の東ローマ

帝国)、

の市民権、即ち、ローマ市民権

(古代ローマ国家の政治参加権、

その他の権利)をもつ人々である。

〇 ろー ローマ人。

(ろーまじん)。 《古代ローマ》。

(= 古代ローマ人)。

ANCIENT ROMAN(S).

● (広義) 古代ローマ人とは、

古代ローマ国家の支配地に住

んでいた人々である。

● (広義) 古代ローマ人とは、

文化的にローマ(ラテン)化した

人々である。

● (狭義) 古代ローマ人とは、

(古代)ローマ市民 (= 古代ロー

マ国家の市民権を所持していた

人々)である。

● (狭義) 古代ローマ人とは、

古代イタリア人である。

(⇒ 古代ローマ)。

(⇒ イタリアの歴史、

(⇒ ラテン人)。

(⇒ インド・ヨーロッパ

系諸族)。

■ ローマ人 (ろーまじん、=

古代ローマ人、英:ANCIENT

ROMAN(S)) とは、

広義では、古代ローマ国家の

支配地に住んでいた人々であり、

広義では、文化的にローマ(ラテ

ン)化した人々であり、

狭義では、(古代)ローマ市民

(= 古代ローマ国家の市民権を

所持していた人々)であり、

狭義では、古代イタリア人である。

〇 ろー ローマ国家。

(ろーまこっか)。

《ローマの歴史》。

(= 狭義、古代ローマ

国家、 ローマ王国、

ローマ共和国、ローマ

帝国、西ローマ帝国、

初期・東ローマ帝国の

古代ローマ国家)。

(= 広義、 ローマ王国、

ローマ共和国、ローマ

帝国、西ローマ帝国、

及び、全期・東ローマ

帝国)。

THE STATE OF ROME.

(⇒ ローマの歴史)。

(⇒ イタリアの歴史、

(⇒ 古代ローマ)。

(⇒ 古代ローマ国家)。

(⇒ 古代ローマの歴史)。

(⇒ ローマ王国)。

(⇒ ローマ共和国)。

(⇒ ローマ帝国)。

(⇒ 西ローマ帝国)。

(⇒ 東ローマ帝国)。

■ 狭義のローマ国家。

● 狭義 の「ローマ国家」

(ろーまこっか、英:THE

STATE OF ROME) とは、

「古代ローマ国家」であり、

イタリアを中心に、ヨーロッパ、

北アフリカ、西アジアに存続

した国家であり、

(a) ローマ王国

(= 王政ローマ、

紀元前753年頃(伝説では)

ー紀元前509年)、

(b) ローマ共和国

(= 共和政ローマ、

紀元前509年ー紀元前27年)

(c) ローマ帝国

(= 帝政ローマ、

紀元前27年ー紀元(後)395年)、

(d) 西ローマ帝国

(= 紀元(後)395年ー476年)、

(e1) 初期の東ローマ帝国

(= 初期のビザンティン帝国、

紀元(後)395年ー476年頃)、

の5つのローマ国家である。

■ 広義のローマ国家。

● 広義 の「ローマ国家」とは、

(a)~(e1)「古代ローマ国家」

と、(e2)「中世の東ローマ帝

国」であり、 イタリアを中心に 、

ヨーロッパ、北アフリカ、西アジ

アに存続した国家であり、

(a) ローマ王国

(= 王政ローマ、

紀元前753年頃(伝説では)

ー紀元前509年)、

その政治権力者は国王であり、

(b) ローマ共和国

(= 共和政ローマ、

紀元前509年ー紀元前27年)、

その政治権力者は元老院、コン

スル(= 執政官)、民会であり、

(c) ローマ帝国

(= 帝政ローマ、

紀元前27年ー紀元(後)

395年)、

その元首政期の政治権力者

は皇帝と元老院と軍隊であり、

その専制君主政期の政治権力

者は皇帝と官僚と軍隊であり、

(d) 西ローマ帝国

(= 紀元(後)395年ー476年)、

その政治権力者は皇帝と

傭兵隊であり、

(e1) 初期の東ローマ帝国

(= 初期のビザンティン帝国、

紀元(後)395年ー476年頃)、

その政治権力者は皇帝と

官僚と軍隊であり、

(e2) 中世の東ローマ帝国

(= 中世のビザンティン帝国、

紀元(後)476年頃ー1453年)、

その政治権力者は皇帝と

官僚と軍隊であり、

の6つのローマ国家である。

〇 ろー ローマ王国。

(ろーまおうこく)。 《古代ローマ》。

(= 王政ローマ)。

(旧存在国)。 《国名》。

THE ROMAN

THE KINGDOM OF ROME.

(紀元前753年頃~

紀元前509年)。

(⇒ 古代ローマ)。

(⇒ イタリアの歴史、

■ ローマ王国 (ろーまおうこく、

英:THE ROMAN KINGDOM、

THE KINGDOM OF ROME)

とは、 王政ローマであり、 王政

時代の古代ローマ国家であり、

紀元前753年頃(伝説では)から

紀元前509年まで、イタリア半島

中部に存在した国家である。

■ 広義のローマ国家。

● 広義 の「ローマ国家」とは、

(a)~(e1)「古代ローマ国家」

と、(e2)「中世の東ローマ帝

国」であり、 イタリアを中心に 、

ヨーロッパ、北アフリカ、西アジ

アに存続した国家であり、

(a) ローマ王国

(= 王政ローマ、

紀元前753年頃(伝説では)

ー紀元前509年)、

(b) ローマ共和国

(= 共和政ローマ、

紀元前509年ー紀元前27年)

(c) ローマ帝国

(= 帝政ローマ、

紀元前27年ー紀元(後)

395年)、

(d) 西ローマ帝国

(= 紀元(後)395年ー476年)、

(e1) 初期の東ローマ帝国

(= 初期のビザンティン帝国、

紀元(後)395年ー476年頃)、

(e2) 中世の東ローマ帝国

(= 中世のビザンティン帝国、

紀元(後)476年頃ー1453年)、

の6つのローマ国家である。

〇 ろー ローマ共和国。

(ろーまきょうわこく)。

(= 共和政ローマ)。

《古代ローマ》。

(旧存在国)。 《国名》。

THE ROMAN

THE REPUBLIC OF ROME.

(紀元前509年~紀元前

27年)。

(⇒ 古代共和政ローマ)。

(⇒ 古代ローマ)。

(⇒ イタリアの歴史、

■ ローマ共和国 (ろーまきょ

うわこく、英:THE ROMAN

REPUBLIC、 THE

REPUBLIC OF ROME)

とは、 共和政ローマであり、

共和政時代の古代ローマ国家

であり、 紀元前509年から

紀元前27年まで、 イタリア半

島を本拠地に、地中海地域に

存在した国家である。

■ 500年も存続し、大領土

国家になった古代ローマ

共和国(古代共和政ローマ)。

● 古代ローマ共和国 (古代

共和政ローマ、紀元前509年

ー前27年)が 、

約500年もの長期間存続し、

また、大領土国家になった

理由は、

当時の古代ローマ共和国(古

代共和政ローマ)は、元老院

とローマ市民(S.P.Q.R.)

が国家の主権者であり、

(ア) 「コンスル(= 執政官)」

2人(独裁政治)をもち、

(イ) 「元老院」

(少数共和政治(寡頭政治)、

貴族政治)をもち、

(ウ) 「民会」(= コミティア)

(民主政治)をもち、

内部対立はあっても、それら

が国政のバランスを保つ

「混合政体の国家」であった

ためである。

■ 広義のローマ国家。

● 広義 の「ローマ国家」とは、

(a)~(e1)「古代ローマ国家」

と、(e2)「中世の東ローマ帝

国」であり、 イタリアを中心に 、

ヨーロッパ、北アフリカ、西アジ

アに存続した国家であり、

(a) ローマ王国

(= 王政ローマ、

紀元前753年頃(伝説では)

ー紀元前509年)、

(b) ローマ共和国

(= 共和政ローマ、

紀元前509年ー紀元前27年)

(c) ローマ帝国

(= 帝政ローマ、

紀元前27年ー紀元(後)

395年)、

(d) 西ローマ帝国

(= 紀元(後)395年ー476年)、

(e1) 初期の東ローマ帝国

(= 初期のビザンティン帝国、

紀元(後)395年ー476年頃)、

(e2) 中世の東ローマ帝国

(= 中世のビザンティン帝国、

紀元(後)476年頃ー1453年)、

の6つのローマ国家である。

〇 ろー ローマ帝国。

(ろーまていこく)。 《古代ローマ》。

(= 帝政ローマ)。

(旧存在国)。 《国名》。

THE ROMAN EMPIRE.

THE EMPIRE OF ROME.

(紀元前27年~紀元(後)

395年)。

(⇒ 古代ローマ)。

(⇒ イタリアの歴史、

■ ローマ帝国 (ろーまていこく、

英:THE ROMAN EMPIRE、

THE EMPIRE OF ROME)

とは、 古代ローマ国家の、帝政

ローマであり、 紀元 前27年から

紀元(後)395年まで、 イタリア

半島を本拠地に、地中海地域に

存在した。

■ 広義のローマ国家。

● 広義 の「ローマ国家」とは、

(a)~(e1)「古代ローマ国家」

と、(e2)「中世の東ローマ帝

国」であり、 イタリアを中心に 、

ヨーロッパ、北アフリカ、西アジ

アに存続した国家であり、

(a) ローマ王国

(= 王政ローマ、

紀元前753年頃(伝説では)

ー紀元前509年)、

(b) ローマ共和国

(= 共和政ローマ、

紀元前509年ー紀元前27年)

(c) ローマ帝国

(= 帝政ローマ、

紀元前27年ー紀元(後)

395年)、

(d) 西ローマ帝国

(= 紀元(後)395年ー476年)、

(e1) 初期の東ローマ帝国

(= 初期のビザンティン帝国、

紀元(後)395年ー476年頃)、

(e2) 中世の東ローマ帝国

(= 中世のビザンティン帝国、

紀元(後)476年頃ー1453年)、

の6つのローマ国家である。

〇 ろー ローマ帝国

(ろーまていこくしゅようこうていいち

らんひょう)。 《古代ローマ》。

(古代ローマ帝国・皇帝)。

THE ROMAN

(⇒ 古代ローマ)。

(⇒ イタリアの歴史、

■ ローマ帝国主要皇帝一覧表

(ろーまていこくしゅようこうてい

いちらんひょう) は、

古代ローマ国家のローマ帝国

(= 帝政ローマ、紀元前27年ー

紀元(後)395年)の主要な皇帝

の一覧表である。

■ 広義のローマ国家。

● 広義 の「ローマ国家」とは、

(a)~(e1)「古代ローマ国家」

と、(e2)「中世の東ローマ帝

国」であり、 イタリアを中心に 、

ヨーロッパ、北アフリカ、西アジ

アに存続した国家であり、

(a) ローマ王国

(= 王政ローマ、

紀元前753年頃(伝説では)

ー紀元前509年)、

(b) ローマ共和国

(= 共和政ローマ、

紀元前509年ー紀元前27年)

(c) ローマ帝国

(= 帝政ローマ、

紀元前27年ー紀元(後)

395年)、

(d) 西ローマ帝国

(= 紀元(後)395年ー476年)、

(e1) 初期の東ローマ帝国

(= 初期のビザンティン帝国、

紀元(後)395年ー476年頃)、

(e2) 中世の東ローマ帝国

(= 中世のビザンティン帝国、

紀元(後)476年頃ー1453年)、

の6つのローマ国家である。

〇 ろー ローマの休日 。

(ろーまのきゅうじつ)。 《映画》。

ROMAN HOLIDAY.

(⇒ オードリー・ヘップ

バーン)。

○ オードリー・ヘップバーン

主演の現代ローマ市を描い

た映画。

(⇒ 真実の口)。

(⇒ ローマ ンコンクリート)。

(⇒ 古代ローマ)。

(⇒ イタリアの歴史、

■ ローマの休日 (ろーまのきゅうじつ、

英:ROMAN HOLIDAY)は、 オー

ドリー・ヘップバーン主演の現代ローマ

市を描いた映画である。

〇 ろー ローマの歴史。

(ろーまのれきし)。 《歴史》。

THE HISTORY OF ROME.

(⇒ ローマ 国家)。

(⇒ イタリアの歴史、

(⇒ 古代ローマ)。

(⇒ 古代ローマ国家)。

(⇒ 古代ローマの歴史)。

(⇒ ローマ王国)。

(⇒ ローマ共和国)。

(⇒ ローマ帝国)。

(⇒ 西ローマ帝国)。

(⇒ 東ローマ帝国)。

■ 狭義のローマの歴史 。

● 狭義では、 ローマの歴史

(ろーまのれきし、英:THE

HISTORY OF ROME) は、

古代ローマの歴史、古代ローマ

国家の歴史であり、 紀元前

753年頃(伝説では)のローマ

王国誕生から、紀元(後)395

年のローマ帝国の分裂を経て、

紀元(後)476年の西ローマ帝

国の滅亡までの歴史である。

■ 広義のローマの歴史 。

● 広義では、 ローマの歴史は、

紀元前753年頃(伝説では)の

ローマ王国誕生から、 紀元(後)

395年のローマ帝国の分裂を経

て、そして、紀元(後)476年の

西ローマ帝国の滅亡を経て、紀

元(後)1453年の東ローマ帝国

(= ビザンティン帝国)の滅亡まで

の歴史である。

■ 広義のローマ国家。

● 広義 の「ローマ国家」とは、

(a)~(e1)「古代ローマ国家」

と、(e2)「中世の東ローマ帝

国」であり、 イタリアを中心に 、

ヨーロッパ、北アフリカ、西アジ

アに存続した国家であり、

(a) ローマ王国

(= 王政ローマ、

紀元前753年頃(伝説では)

ー紀元前509年)、

(b) ローマ共和国

(= 共和政ローマ、

紀元前509年ー紀元前27年)

(c) ローマ帝国

(= 帝政ローマ、

紀元前27年ー紀元(後)

395年)、

(d) 西ローマ帝国

(= 紀元(後)395年ー476年)、

(e1) 初期の東ローマ帝国

(= 初期のビザンティン帝国、

紀元(後)395年ー476年頃)、

(e2) 中世の東ローマ帝国

(= 中世のビザンティン帝国、

紀元(後)476年頃ー1453年)、

の6つのローマ国家である。

〇 ろー ローマンコンクリート。

(= 古代ローマン・コンクリート)。

(建築・土木資材)。

《古代ローマ》。

THE ANCIENT ROMAN

CONCRETE.

(⇒ 古代ローマ)。

(⇒ イタリアの歴史、

○ ローマンコンクリート

(= 古代ローマ・コンクリート)

は、

古代ローマで使用された

高性能なコンクリートであり、

古代ローマの高度な建築・

土木技術の1つである。

■ ローマンコンクリート (= 古代ロ

ーマ・コンクリート)とは、 古代ローマ

で使用された高性能なコンクリートで

あり、 古代ローマの建築・土木 資材

であり、 古代ローマの高度な建築・

土木技術の1つである。

■ 古代ローマでは、 強大な軍事力、

高度な建築・土木技術、 すばらしい

芸術、 優れた法治制度などが、古代

ローマを支(ささ)え、発展させた。

建築・土木技術の中でも、ローマ

ンコンクリート(= 古代ローマ・コンク

リートの製作 は、人類の偉業の1つで

ある。

■ ローマンコンクリート (= 古代ロ

ーマ・コンクリートは、 古代ローマ

支配地域で、水、石灰、レンガの破片、

「二酸化ケイ素を多く含むイタリア南部

産の火山灰」を混ぜて、ゆっくり乾かし

て、耐久性の高いものをつくった。

● ローマンコンクリート (= 古代ロ

ーマ・コンクリート)は、 鉄筋を使わず、

古代ローマの建築物の材料として使

われた。

鉄筋をつかうと何百年もたつと錆

(さ)びてコンクリートが壊れるため、

古代ローマの建築物は、鉄筋をつかっ

ていないため、逆に、何1000年も耐

えている。

■ ローマンコンクリート (= 古代ロ

ーマ・コンクリートは、 古代ローマの、

コロッセオ等円形闘技場、パンテオン

(万神殿)等の神殿、水道橋、など多く

の古代ローマの建築物につかわれ、

頑丈なため、現在まで残っているもの

が多い。

〇 ろく 六信五行。

(ろくしんごぎょう)。

(イスラム教) 《宗教》。

(⇒ イスラム教)。

■ 六信五行 (ろくしんごぎょう)は、

イスラム教の慣習である。

〇 ろく 6世紀。

(ろくせいき)。

(= 501年ー600年)。

(世紀) 《西暦》。

THE 6TH CENTURY AD.

■ 6世紀 (ろくせいき、英:THE 6TH

CENTURY AD) は、 西暦の紀元後の、

501年から600年までの100年間である。

〇 ろし ロシア。

(現存独立国)。 《国名》。

国名略号 : Ⓞ Ⓘ Ⓕ RUS。

● 国名: ロシア。

● 英語国名: RUSSIA.

● 国名別名 : ロシア連邦。

● 英語国名別名: THE RUSSIAN

FEDERATION.

● ロシアの位置 (英:THE

RUSSIAN (RUSSIA’S)

LOCATION) :

ヨーロッパ北東部とアジア北部。

● ロシアの国民 (英:THE

NATIONAL(S) OF RUSSIA) :

ロシア人 。

(英:RUSSIAN(S))。

● ロシアは、 ヨーロッパロシア と、

アジアロシア (アジア北部のシベリア)

に区分される。

ロシア領内のカフカス(コーカサス)

北部地域 (北カフカス(北コーカサス)地

方)は、 ヨーロッパロシアに含める場合

と、 アジアロシアに含める場合 がある。

● ロシアの概要や歴史の簡略表記載。

(⇒ ヨーロッパ北東部)。

(⇒ ヨーロッパ) 。

(⇒ 欧米)。

(⇒ シベリア)。

(⇒ アジア北部)。

(⇒ アジア) 。

(⇒ 世界)。

カ国)リスト)。

(⇒ 国民名(約200カ国)リスト)。

(⇒ ロシアの歴史、

〇 ろし ロシア人

(ろしあじん、ろしあみんぞく)。

(現存民族)。 《民族》。

ETHNIC RUSSIAN(S).

THE (ETHNIC) RUSSIAN PEOPLE.

■ ロシア人(ロシア民族)。

<東スラブ人(族)(= 東スラブ(系)諸族)。

<スラブ人(族)(= スラブ(系)諸族)。

<インド・ヨーロッパ系諸族。

<民族。

■ ロシア人(ロシア民族) (ろしあじん(ろ

しあみんぞく)、英:ETHNIC RUSSIAN

(S)) とは、 ロシア民 族への帰属意識を

もち、 ロシア語を母国 語とする人々である。

● ロシア人(ロシア民族)は、 インド・ヨー

ロッパ系諸族の、スラブ人(族)の、東スラ

ブ人(族)の一派の民族 である。

● <ロシア人(ロシア民族)の言語>

ロシア人は、 言語は、母国語として、

ロシア語 (英:RUSSIAN)を使用する。

● <ロシア人(ロシア民族)の現居住地>

(英:THE RUSSIAN INHABITING

AREAS)。

ロシア人は、 現在、ヨーロッパロシア、

アジアロシアを中心に居住する。

(⇒ スラブ人(= スラブ系諸族))。

(⇒ インド・ヨーロッパ系諸族)。

(⇒ 世界の民族 (概要))。

(⇒ ロシア 語)。

(⇒ ロシアの歴史)。

(⇒ ロシア歴史ガイドブック)。

〇 ろし ロシア語。

(ろしあご)。

(現存使用語)。 《言語》。

THE RUSSIAN LANGUAGE.

■ ロシア語。

<東スラブ語 (= 東スラブ系諸語)。

<スラブ語 (= スラブ系諸語)。

<インド・ヨーロッパ語族

(= インド・ヨーロッパ系諸語)。

<言語。

■ ロシア語 (ろしあご、英:THE

RUSSIAN LANGUAGE) は、インド・

ヨーロッパ系諸語(= インド・ヨーロッパ語

族)の、スラブ語(= スラブ系諸語)の、東

スラブ語 (= 東スラブ系諸語)の1つ で

あり、 現存使用語である。

● ロシア語は、ロシア民族(ロシア人)の

母国語として使用されている。

● ロシア語は、 ヨーロッパロシア、その

他のロシア民族(ロシア人)が居住する地

で、母国語として使用されている。

● ロシア語は、 ロシア連邦 及び、 旧

ロシア(ソ連)領土・占領地、 旧ロシア(ソ

連)友好国、 現ロシアの友好国、 現ロシ

ア属領領土・占領地で、 多かれ少なかれ、

理解される。

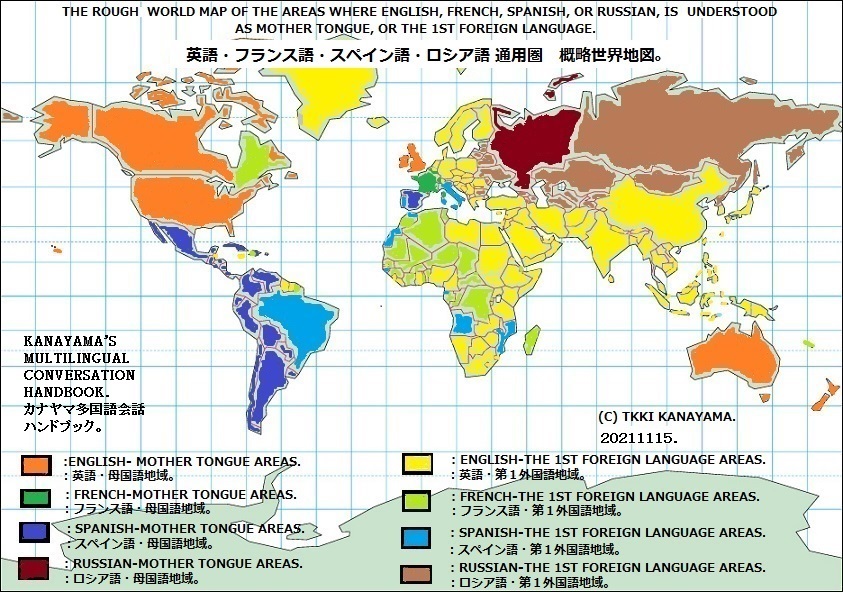

● ロシア語は、 現在、英語、フランス語、

スペイン語と並んで、 英・仏・西・露語の現

代世界共通国際語の1つとして、世界各地

で使用されている。

(⇒ ロシア語会話ブック)。

(⇒ 多国語会話ハンドブック)。

(⇒ 世界の言語 (概要))。

(⇒ ロシア人(ロシア民族))。

(⇒ スラブ人(= スラブ系諸族))。

(⇒ インド・ヨーロッパ系諸族)。

(⇒ 世界の民族 (概要))。

(⇒ ロシアの歴史)。

(⇒ ロシア歴史ガイドブック)。

〇 ろし ロシア語通用圏。

(ろしあごつうようけん)。

(= ロシア語母国語・第一外国語地域)。

(ロシア語)。 《言語》。

THE RUSSIAN USING AREAS.

(⇒ ロシア語)。

■ ロシア語通用圏 (ろしあごつうようけん)

とは、 ロシア語を、母国語、または、第1外

国語とする地域 である。

○ 第1外国語とは、 ある1つの地域で、最

も理解される (最も知られている、または、

最も使われている) 外国語である。

■ ロシア語母国語地域は、ヨーロッパロシア

地域 などである。

■ ロシア語・第1外国語地域は、 シベリア

や中央アジア、バルト3国などの旧ソ連地域

やソ連友好国の外モンゴルなどの地域である。

(⇒ ロシア語会話ブック)。

(⇒ 多国語会話ハンドブック)。

(⇒ 世界の言語 (概要))。

(⇒ ロシア人(ロシア民族))。

(⇒ スラブ人(= スラブ系諸族))。

(⇒ インド・ヨーロッパ系諸族)。

(⇒ 世界の民族 (概要))。

(⇒ ロシアの歴史)。

(⇒ ロシア歴史ガイドブック)。

〇 ろし ロシアの歴史 。

(ろしあのれきし)。

(ロシア史)。 《各国史》。

THE HISTORY OF RUSSIA.

(⇒ ロシアの歴史)。

(⇒ ロシア歴史ガイド

ブック)。

(⇒ 世界各国の歴史)。

(⇒ 世界・各国史ガイドブック)。

■ ロシアの歴史 (ろしあのれきし、=ロシア

史、英:THE HISTORY OF RUSSIA)

は、 各国史であり、 ヨーロッパロシアを中

心とした歴史である。

〇 ろし ロシアの歴史。

(ろしあのれきし)。

(ロシア史)。 《各国史》。

THE HISTORY OF RUSSIA.

(⇒ 世界各国の歴史)。

〇 ろし ロシア歴史ガイドブック

(ろしあれきしがいどぶっく)。 (詳細)。

(ロシア史)。 《各国史》。

THE RUSSIAN HISTORY

○ ロシアの歴史の総合ガイド

ブック。

(⇒ ロシアの歴史)。

(⇒ 世界・各国史ガイドブック)。

〇 ろし ロシア連邦。

(ろしあれんぽう)。

(現存独立国)。 《国名》。

THE RUSSIAN FEDERATION.

(1992年 ー現在) 。

(⇒ ロシア)。

(⇒ ロシアの歴史、

○ ヨーロッパロシア と、 アジア

ロシア。

○ 位置: ヨーロッパ北東部 と

アジア北部。

■ ロシア連邦 (ろしあれんぽう、英:THE

RUSSIAN FEDERATION) は、 ヨー

ロッパ北東部とアジア北部にあり、 1992

年から現在まで存続する、ロシアの独立国

家である。

● 1991年に、ロシアは、ロシア共和国と

して、ソビエト連邦より独立し、1992年に、

国名をロシア連邦に改称する。

● ロシアは、 ヨーロッパロシア (ヨー ロ

ッパ北東部) と、 アジアロシア (アジア

北部のシベリア) に区分される。

ロシア領内のカフカス(コーカサス)北

部地域 (北カフカス(北コーカサス)地方)

は、 ヨーロッパロシアに含める場合 と、

アジアロシアに含める場合 がある。

〇 ろし ロシア共和国。

(ろしあきょうわこく)。

(ロシアの旧存在国)。 《国名》。

THE REPUBLIC OF RUSSIA.

(1991年 ー1992年)。

(⇒ ロシアの歴史、

■ ロシア共和国 (ろしあきょうわこく、英:

THE REPUBLIC OF RUSSIA) は、

ヨーロッパ北東部とアジア北部にあり、 19

91年から1992年まで存在した、ロシアの

独立国家である。

● 1991年に、ロシアは、ロシア共和国と

して、ソビエト連邦より独立し、1992年に、

国名をロシア連邦に改称する。

〇 ろし ロシア革命。

(ろしあかくめい)。 《ロシア》。

(1917年)。

○ ロシア二月革命 と ロシア十月

革命。

(⇒ ロシアの歴史、

■ ロシア革命 (ろしあかくめい)は、ロシアで

1917年に起こった革命であり、 ロシア二月革

命 と ロシア十月革命がある。

〇 ろし ロシア帝国。

(ろしあていこく) 。

(旧存在国)。 《国名》。

(1462年ー 1505年、

1533年-1584年、

1613年ー1917年)。

○ リューリク朝(1462年ー 1505年、

1533年-1584年)のロシア帝国。

○ ロマノフ朝(1613年ー1 917年)

のロシア帝国。

THE RUSSIAN EMPIRE.

(⇒ ロシアの歴史、

■ ロシアの、 ロシア帝国の王朝。

2王朝 <統治期間: (1) リューリク朝:

1462年ー1505年、1533年-1584年、

(2) ロマノフ朝 :1613年ー1 917年>。

(1) リューリク朝2代

ロシア帝国 (1462年ー1505年、

1533年-1584年)。

(2) ロマノフ朝18代

ロシア帝国 (1613年ー1917年)。

■ ロシア帝国 (ろしあていこく、1462

年ー1917年 、英:THE RUSSIAN

EMPIRE) は、リューリク朝 (2代、14

62年ー 1505年、1533年ー1584年)、

ロマノフ朝 (18代、1613年ー1917年)

の時期に分かれる。

〇 ろし ロシア帝国(ロマノフ朝)。

(ろしあていこく(ろまのふちょう)) 。

(旧存在国)。 《国名》。

(1613 年ー 1917年)。

THE RUSSIAN EMPIRE OF

THE ROMANOV DYNASTY.

(⇒ ロマノフ朝)。

(⇒ ロシアの歴史、

■ ロシア帝国(ロマノフ朝) (ろしあていこく

(ろまのふちょう)、英:THE RUSSIAN

EMPIRE OF THE ROMANOV

DYNASTY) は、 ロシアで、1613 年から

1917年まで存在した帝国である。

〇 ろた ロタールの国。

(ろたーるのくに)。

(= 中部フランク、ロタール領、ロ

タリンギア)。

(旧存在国)。 《国名》。

MIDDLE FRANCIA.

○ 843年~870年に、仏東部・

独西部・イタリア半島北部・中部を

支配した、ゲルマン人・フランク族

の王国。

(⇒ イタリアの歴史、

■ ロタールの国 (ろたーるのくに、中部フ

ランク、ロタール領、ロタリンギア、英:

MIDDLE FRANCIA) は、 843年から

870年まで、フランス東部・ドイツ西部・イタ

リア半島北部・中部を支配した、ゲルマン人・

フランク族の王国である。

〇 ろま ロマノフ朝。

(ろまのふちょう)。 《王朝》。

(旧存在国の王朝)。

(ロシア帝国の王朝)。

(1613ー 1917年)。

THE ROMANOV DYNASTY (16

13ー1917) OF THE RUSSIAN

EMPIRE.

○ ロシアの、ロシア帝国

の王朝。

(⇒ ロシアの歴史、

■ ロマノフ朝 (ろまのふちょう、18代の

皇帝、統治:1613ー1917年、英: THE

ROMANOV DYNASTY OF THE

RUSSIAN EMPIRE) は、 ロシアの、

ロシア帝国の王朝である。

● ロシア帝国のロマノフ朝は、 初代皇

帝のミハイル・ロマノフ (帝在位:1613

年ー1645年)から第18代皇帝のニコラ

イ2世 (帝在位:1894年-1917年)ま

での、18代の皇帝により、 約304年間

続いたロシアの、ロシア帝国の王朝であ

る。

■ ロシアの、ロシア帝国のロマノフ朝

の18代の皇帝

<統治期間:1613年ー1917年>。

(1) 初代皇帝・ミハイル・ロマノフ

(帝在位:1613年-1645年)。

(2) 第2代皇帝・アレクセイ

(帝在位:1645年-1676年)。

(3) 第3代皇帝・フョードル3世

(帝在位:1676年-1682年)。

(4) 第4代皇帝・イヴァン5世

(帝在位:1682年-1689年)。

(5) 第5代皇帝・ピョートル1世

(帝在位:1682年-1725年)。

(1682年-1689年の間、兄・

イヴァン5世と併立統治)。

(6) 第6代皇帝・エカチェリーナ1世

(帝在位:1725年-1727年)。

(7) 第7代皇帝・ピョートル2世

(帝在位:1727年-1730年)。

(8) 第8代皇帝・アンナ・イワノヴナ

(帝在位:1730年-1740年)。

(9) 第9代皇帝・イヴァン6世

(帝在位:1740年-1741年)。

(10) 第10代皇帝・エリザヴェータ

(帝在位:1741年-1762年)。

(11) 第11代皇帝・ピョートル3世

(帝在位:1762年)。

(12) 第12代皇帝・エカチェリーナ2世

(帝在位:1762年-1796年)。

(1) 第13代皇帝・バーヴェル1世

(帝在位:1796年-1801年)。

(1) 第14代皇帝・アレクサンドル1世

(帝在位:1801年-1825年)。

(1) 第15代皇帝・ニコライ1世

(帝在位:1825年-1855年)。

(1) 第16代皇帝・アレクサンドル2世

(帝在位:1855年-1881年)。

(1) 第17代皇帝・アレクサンドル3世

(帝在位:1881年-1894年)。

(18) 第18代皇帝・ニコライ2世

(帝在位:1894年-1917年)。

■ ロシアの、 ロシア帝国の王朝。

2王朝 <統治期間: (1) リューリク朝:

1462年ー1505年、1533年-1584年、

(2) ロマノフ朝 :1613年ー1 917年>。

(1) リューリク朝2代

ロシア帝国 (1462年ー1505年、

1533年-1584年)。

(2) ロマノフ朝18代

ロシア帝国 (1613年ー1917年)。

〇 ろま ロマンス系諸族。

(ろまんすけいしょぞく)。 《民族》。

(= ローマンス系諸族、ラテン人

(族)、ラテン系諸族)。

THE LATIN PEOPLES.

(⇒ ラテン人(族)

(= ラテン系諸族) )。

■ ロマンス系諸族 (= ラテン系諸族、

ラテン人(族))。

<インド・ヨーロッパ系諸族。

<民族。

○ インド・ヨーロッパ系諸族の

一派。

■ ロマンス系諸族 (ろまんすけいしょぞく、

英:THE LATIN PEOPLES) は、イン

ド・ヨーロッパ系諸族の一派の民族であり、

別名は、ローマンス系諸族、ラテン人(族)、

ラテン系諸族 である。

〇 ろり 露領。

(ろりょう)。 《領土名》。

(= ロシア(露西亜)領) 。

THE RUSSIAN TERRITORY.

(⇒ ロシア)。

(⇒ ロシアの歴史、

■ 露領 (ろりょう、英:THE RUSSIAN

TERRITORY) とは、 ロシア(露西亜)領

である。

〇 ろん ロンディニウム。

(旧地名)。 《地名》。

(現在のロンドン)。

LONDINIUM.

○ 古代ローマ人によって建設さ

れた、ローマ帝国のブリタニア

属州(英:BRITANNIA)の都市。

(⇒ イギリスの歴史、

■ ロンディニウム (英:LONDINIUM)

は、 現在のロンドンであり、 古代ローマ

人によって建設さ れた、ローマ帝国のブリ

タニア属州(英:BRITANNIA)の都市 で

ある。

〇 ろん ロンドン・オリンピック 。

(ろんどん・おりんぴっく)。

(= ロンドン夏季オリンピック競技大会)。

(夏季オリンピック)。 《オリンピック》。

(⇒ ロンドン・オリンピック

地理学辞典)。

THE 2012 LONDON

○ 2012年にイギリスのロンドン

で開催された第30回夏季オ リンピ

ック競技大会。

■ ロンドン・オリ ンピック (英:THE 2012

LONDON SUMMER OLYMPIC

GAMES) は、 20 12年にイギリスのロン

ドンで開催された、第30回ロンドン夏季オリ

ンピック競技大会である。

● 五十音順 (アイウエオ順)。

■ 『 現在は、過去の成果であり、

未来は、現在の成果である。 』

(良き現在は、過去の人々の良き努力

や活動の積み重ねの成果であり、

明るい良き未来は、現在の人々の、

良き努力や活動の積み重ねによって

形成される。)

■ 上位のWEBサイト。

□ (KOH) カナヤマ オフィシャル >

□ (Cse) 国際理解総合サイト >

□ (Ke) 百科事典 >

□ (Khh) 歴史学 ハンドブック >

□ (Ttwh) 世界史 ハンドブック >

□ (Ttwh) 世界史 辞典 >

□ (Ttwh) 世界史 辞典 日本語版 >

□ (Ttwh) この日本語ページ 。

■ 当ホームページの制作・著作権 TKKI カナヤマ。

■ Copyright(C) TKKI Kanayama.

All Rights Reserved.

◆ 世界史辞典。

● 見出し語は、グリーンでマークされています。

◆ 派生見出し語サイト。

■ 「ろ」 基本・見出し語WEBサイト( ja-ro)

の、派生見出し語サイト。

■ No. ja-ro-0550。

● 見出し語の項目 ろ ー ま ( お 05 / ま 50

付近 第1部・お・総合グループ )。

〇 ろー ローマ(古代国家)。

■ No. ja-ro-0571。

● 見出し語の項目 ろ ー ま ( お 05 / ま 71

付近 第1部・お・マ行グループ )。

〇 ろー ローマ帝国主要皇帝

一覧表 (ろーまていこくしゅよ

うこうていいちらんひょう)。

■ No. ja-ro-1211。

● 見出し語の項目 ろ し あ ( し 12/ あ 11

付近 第1部・し・ア行グループ )。

〇 ろし ロシアの歴史 。

□ 世界史 辞典 の先頭ページへ 。

■ ローマン

コンクリート

■ ローマンコンクリート。

■ 名称 : ローマンコンクリート。

■ 別名 : 古代ローマ・コンクリート。

■ 英語名 :

ANCIENT ROMAN CONCRETE.

■ ローマンコンクリート (= 古代ローマ・

コンクリート)は、

古代ローマで使用されたコンクリート である。

■ ローマンコンクリートの直接関連項目:

帝国」、「古代ローマ円形闘技場」。

● TKKI カナヤマ著 世界史辞典 22117。

ドラマ、映画 。

■ ローマンコンクリート。

■ ローマンコンクリートは、 古代ローマで

使用されたコンクリートである。

ローマ ンコンクリートの、別名は、古代

ローマ・コンクリートといい、 英語名は、

ANCIENT ROMAN CONCRETE

である。

■ ローマンコンクリート。

■ 強大な軍事力、優れた建築・土木技術、

すばらしい芸術、優れた法治制度などが、

古代ローマを支(ささ)え、発展させた。

建築・土木技術の中でも、ローマン

コンクリート(= 古代ローマ・コンクリート)

の製作は、人類の偉業の1つである。

● TKKI カナヤマ著 世界史辞典。

■ ローマンコンクリート。

■ ローマンコンクリート (= 古代ローマ・コ

ンクリート)は、 古代ローマ支配地域で、

石灰、水、レンガの破片、「二酸化ケイ素

を多く含むイタリア南部産の火山灰」を混

ぜて、ゆっくり乾かして、耐久性の高いも

のをつくった。

ローマンコンクリート (= 古代ロー

マ・コンクリート)は、 レンガやジャリと

共に、鉄筋を使わず、古代ローマの建築

物の材料として使われた。

● TKKI カナヤマ著 世界史辞典。

■ ローマンコンクリート。

■ 古代ローマの時代に、 ヨーロッ パ、西ア

ジア、北アフリカの各都市に、頑丈で強固

なローマンコンクリート (= 古代ロー

マ・コンクリート)で、たくさんの古代ロー

マの建築物が建設される。

● その後、476年頃の古代ローマ国家の

滅亡後、中世ヨーロッパでは、古代に繁栄し

た古代ローマの各都市は商業・交易の

衰えや略奪などで荒れ果て、多くの人

々が去り、 ローマンコンクリートの 高い技

術を誇っていた職人たちも離散し、強固

なコンクリートをつくる技術(ノウハウ)も、

中世ヨーロッパ以降、失われた。

■ ローマンコンクリートは、 石灰、火山

灰、水、レンガの破片を混ぜて、硬くて

丈夫にし、更に、現代コンクリートと違い、

頑丈(がんじょう)で耐久性を増すため、

時間をゆっくりとかけて乾(かわ)かした。

● TKKI カナヤマ著 世界史辞典。

● 火山灰は、イタリア南部の火山か

ら噴き出した火山灰のポッツォラーナ

などが使われたた。 イタリアの火山

灰は、二酸化ケイ素をたくさん含んで

いて、耐久性を向上させた。

● ローマンコンクリートは、 古代

ローマのコロッセオ(ローマの円形闘

技場)、パンテオン(ローマの万神殿)、

その他のたくさんの古代ローマの建

築物に使われ、崩壊せず、現在まで、

約2000年も存続している。

ローマンコンクリートは、 現代

の鉄筋コンクリートと違い、コンクリー

トに鉄筋を入なかったので、鉄筋が

錆(さ)びてひび割れを起こすこともな

く、約2000年も存続している。

● TKKI カナヤマ著 世界史辞典。

■ ローマンコンクリート。

■ ローマンコンクリート (= 古代ローマ・コ

ンクリート)は、 古代ローマの、コロッセオ

等円形闘技場、パンテオン等の神殿、水

道橋 など多くの古代ローマの建築物に

つかわれ、頑丈なため、現在まで残ってい

るものが多い。

● TKKI カナヤマ著 世界史辞典。

■ 古代ローマの、石造りの建築物は、鉄筋を

使わず、高品質のコンクリートでできているた

め、何1000年も耐え、保持している。

鉄筋をつかうと何百年もたつと錆(さ)び

てコンクリートが壊れるため、古代ローマの

建築物は、鉄筋をつかっていないため、逆に、

何1000年も耐えている。

● TKKI カナヤマ著 世界史辞典。

■ ローマンコンクリート。

■ 古代ローマ国家 (紀元前27年~紀元後

476年)滅亡後、 古代ローマの都市の、

ローマンコンクリート(= 古代ローマ・コンクリ

ート)の職人は、離散し、 中世ヨーロッパ

以降、 ヨーロッパでは、ローマンコンクリー

ト (= 古代ローマ・コンクリート)の技術は

失われた。

● TKKI カナヤマ著 世界史辞典。

■ 現在のローマの旧市街地では、丈夫なロー

マンコンクリート(= 古代ローマ・コンクリート)の

土台の上に後世の建物を建てていったため、

古代ローマ時代の建物の上に、中世ヨーロッパ

時代の建物が建ち、その上にルネッサンス時代

のヨーロッパの建物が建つように、古いものを再

利用したリサイクル物件の建物が多い。

#theancientromanconcrete-appearingscenes

♪♪ ローマンコンクリート(= 古代ロー

マ・コンクリート)が登場する、興

味深い、ドキュメンタリー、 ドラマ、

映画。

★ ローマンコンクリート(= 古代ローマ・

コンクリート)が登場する、興味深

い、ドキュメンタリー。

■ ザ・プレミアム 『 北川景子 垂直

タイムトラべル IN ローマ 』。

● 「 SECONDO 後編

TEMPO 」

(NHKテレビ・2015年1月18日・

本放送・ドキュメンタリー番組)。

■ ローマンコンクリート(古代ローマ・

コンクリート)の造り方を述べる。

■ 様々な古代ローマの建築物 (サンタ・

マリア教会(真実の口のある)、パンテ

オン(万神殿)、その他)を見せる。

● 「 PRIMO 前編 TEMPO 」

(NHKテレビ・2015年1月18日・

本放送・ドキュメンタリー番組)。

■ ローマの円形闘技場「コロッセオ」の内

部を見せる。

■ 様々な古代ローマの建築物を見せる。

■ ローマ市民

(ろーましみん)

■ ローマ市民。

■ 名称 : ローマ市民 (ろーましみん)。

■ 古代ローマの詳細に関しては、「古代ローマ」

を参照してください。

■ イタリアの歴史の詳細に関しては、「イタリア

の歴史」を参照してください。

■ ローマ市民。

古代ローマの、ローマ市民(ろーましみん) と

は、 古代ローマ国家 (= ローマ王国、ローマ共

和国、ローマ帝国) の市民権、 即ち、ローマ市

民権 (古代ローマ国家の政治参加権、その他の

権利) をもつ人々 である。

■ ローマ市民権。

古代ローマの、ローマ市民権とは、古代ロー

マ国家の政治参加権(政治に参加する権利)、そ

の他の権利である。

ローマ市民権の政治参加権とは、 市民集

会に出席し、選挙に投票し、立候補する権利であ

る。

■ ローマ市民の2つの階層。

共和政ローマや帝政ローマ (ローマ共和国、

ローマ帝国) の古代ローマ社会では、 ローマ市

民の自由民には、 貴族(パトリキ) と、平民(プ

レブス) がいた。

また、 共和政ローマや帝政ローマ (ローマ

共和国、ローマ帝国) の古代ローマ社会では、

ローマ市民の自由民には、 上層市民(有力市民、

貴族や上層平民) と、 下層市民(小市民、一般

平民) がいた。

■ 古代ローマ社会の社会身分。

共和政ローマや帝政ローマ (ローマ共和国、

ローマ帝国) の古代ローマ社会には、 主に、

「ローマ市民の自由民」、 「ローマ市民でない自

由民」、「奴隷」 の3つの社会身分の者がいた。

■ 古代ローマ社会の自由民と奴隷。

共和政ローマや帝政ローマ (ローマ共和国、

ローマ帝国) の古代ローマ社会では、 「自由

民」 と 「奴隷」 がいた。

自由民には、 ローマ市民の自由民 と、 ロ

ーマ市民でない自由民 がいた。

古代ローマのイタリア本国の自由民の多く

は、ローマ市民であった。 古代ローマの本国以

外の属州の自由民は、ローマ市民でない者が多

かった。

共和政ローマや帝政帝政ローマ(ローマ共和

国、ローマ帝国)の征服地の属州では、 ローマ市

民でない自由民が多数いた。

帝政ローマ(ローマ帝国)では、 紀元(後)21

2年のアントニヌス勅令で、 ローマ帝国内全自由

民にローマ市民権が付与され、 それ以後、ローマ

帝国内の自由民は、 すべて、ローマ市民となった。

■ 古代ローマ社会の解放奴隷。

古代ローマのイタリア本国や属州の自由民の

中には、「解放奴隷」という自由民もいた。

古代ギリシアでは、 奴隷は一生奴隷のまま

だが、共和政ローマや帝政ローマ(ローマ共和国、

ローマ帝国)では、 古代ローマの、奴隷は、長年

の奉仕を認められたり、 財産を蓄えたりすれば、

自由の身分(自由民)になれた。 また、奴隷も主

人の意により解放されることもあった。 古代ロー

マには、 「解放奴隷」 出身の自由民が、多数いた。

更に、「解放奴隷」 は、ローマ市民権を取り、 ロー

マ市民となる者もいた。

意味がある。

ローマ人(= 古代ローマ人)は、 狭義では、

古代イタリア人 である。

ローマ人(= 古代ローマ人)は、 狭義では、

ローマ市民、 即ち、 古代ローマ国家 (= ロ

ーマ王国、ローマ共和国、ローマ帝国) の市

民権をもつ人々 である。

ローマ人(= 古代ローマ人)は、 広義では、

文化的にローマ(ラテン)化した人々 である。

ローマ人(= 古代ローマ人)は、 広義では、

古代ローマ国家(= ローマ王国、ローマ共和国、

ローマ帝国) の支配地に居住していた人々 で

ある。

□ 世界史 辞典 の先頭ページへ 。

■ ローマ人

(ろーまじん)

(= 古代ローマ人)。

■ ローマ人。

■ 名称 : ローマ人 (ろーまじん)。

■ 別名 : 古代ローマ人。

■ 4つの定義。

● (広義) 古代ローマ国家の支配地に住んで

いた人々。

● (広義) 文化的にローマ(ラテン)化した人々。

● (狭義) (古代)ローマ市民 (古代ローマの

市民権を所持していた人々)。

● (狭義) 古代イタリア人。

■ 古代ローマの詳細に関しては、「古代ローマ」

を参照してください。

■ イタリアの歴史の詳細に関しては、「イタリア

の歴史」を参照してください。

■ ローマ人は、 古代ローマ人とも言う。

■ ローマ人(= 古代ローマ人)には、 次のような

意味がある。

ローマ人(= 古代ローマ人)は、 狭義では、

古代イタリア人 である。

ローマ人(= 古代ローマ人)は、 狭義では、

ローマ市民、 即ち、 古代ローマ国家 (= ロ

ーマ王国、ローマ共和国、ローマ帝国) の市

民権をもつ人々 である。

ローマ人(= 古代ローマ人)は、 広義では、

文化的にローマ(ラテン)化した人々 である。

ローマ人(= 古代ローマ人)は、 広義では、

古代ローマ国家(= ローマ王国、ローマ共和国、

ローマ帝国) の支配地に居住していた人々 で

ある。

■ ローマ人(= 古代ローマ人)は、 狭義では、

古代イタリア人 である。

古代イタリア人は、人種的には、 初期のラ

テン人(= ラテン系の民族、原ラテン人)であり、

インド・ヨーロッパ語族の一派 である。

□ 世界史 辞典 の先頭ページへ 。

■ ローマ王国

(ろーまおおこく)

(= 王政ローマ)。

■ ローマ王国 (= 王政ローマ)。

■ 名称 : ローマ王国 (ろーまおおこく)。

● 別称 : 王政ローマ、 王制ローマ (おうせ

いろーま)。

● 英名 : THE ROMAN KINGDOM。

■ ローマ王国 (= 王政ローマ) : 紀元前753年

頃 ~ 紀元前509年。

■ ローマ王国 (王政ローマ) 関連する「古代ロ

● TKKI カナヤマ著 世界史辞典 91329。

◆ ローマ王国(王政ローマ)・簡略年表

≪ 紀元前753年頃ー紀元前509年 ≫。

○ 紀元前753年頃 エトルリア人の王によるローマ支配。

ローマ王国 (= 王政ローマ、紀元前

753年頃ー前509年)が、建国する。

古代イタリア人が、エトルリア人の

王を推戴して、建国する。

● TKKI カナヤマ著 世界史辞典。

○ 紀元前509年 ローマ共和国 (= 共和政ローマ、紀元

前509年ー前27年)が 、建国する。

古代イタリア人が、エトルリア人の

王を追放して、共和政が始まる。

● 紀元前1000年頃に、 古代イタリア人(英:

ANCIENT ITALIAN(S))が、 インド・ヨー

ロッパ諸族(語族) (英:THE INDO-

EUROPEAN PEOPLES) の原住地 (ヨ

ーロッパ・ロシア南部と中央アジア北西部)

から移動して、 イタリア半島に移住する。

● 紀元前1000年頃から 紀元前753年頃まで、

古代イタリア人 と 他の諸民族が、 イタリア

半島に居住する。

● 紀元前753年頃に、 古代イタリア人の一部

で、イタリア中部のラテン地方に住む人々は、

先進文化をもつエトルリア人(英:ETRUSCAN

(S))の王を推戴(すいたい)して、 小国家のロ

ーマ王国(= 王政ローマ)を形成する。

● 紀元前753年頃から 紀元前509年まで、

ローマ王国(= 王政ローマ) と 他の諸民族

(英: ITALY GOVERNED BY THE

ROMAN KINGDOM AND THE

OTHER PEOPLES) が、 イタリア半島

を統治する。

■ ローマ人は、 エトルリア人の王達に支配され、

エトルリア人から土木技術や文字など文化を学

びなが発展をとげた。

■ 古代ローマの、「ローマ王国」(= 王政ローマ)は、

紀元前753年頃から紀元前509年までの時期

の古代ローマ国家である。

● TKKI カナヤマ著 世界史 辞典。

■ 都市国家のローマは、紀元前753年頃に、 王

政ローマ (= ローマ王国)として 建国される。

その後、 紀元前509年に、 王政ローマ

(= ローマ王国)は、 共和政ローマ (= ローマ

共和国)になる。

● TKKI カナヤマ 著 世界史辞典。

■ イタリア半島中部にある、小国家の、王政の古

代ローマの政治を、 王、元老院、市民集会の、

3つの政治組織 が分担する。

政治は、王が中心となり、元老院の助言を

受けて、王が政策を考えて(政策立案し)、市民

集会がその政策を承認をするかどうか決める。

王は、世襲制でなく、ローマ市民により選ば

れる。

元老院は、有力貴族で構成され、王の政策

に助言する機関である。

市民集会は、 ローマ市民全員で構成され、

王の政策を承認したり、否認したりする。

■ 王政の古代ローマは、 国王独裁で、 王政ロー

マには、 元老院、 クリア会(= クリア民会) など

の有力な政治機関があった。

■ 古代ローマの、元老院 (ラ:Senatus、英:the

Senate) は、 古代ローマ の、王政時代の政治

機関 であった。

古代ローマの、元老院は、 王政ローマでは、

王への助言機関 であった。

元老院は、 王政ローマでは、王に助言する

氏族長老の集い(年長者会議)であった。 、

■ 紀元前1000年頃に、北方から、イタリア半島

へ、古代イタリア人が、 南下し、定住する。

● その後、 古代イタリア人の一派のラテン人 が、

ティルベ川のほとりに、ローマという都市国家を

建設する。

● TKKI カナヤマ著 世界史 辞典。

■ エトルリア人は、 イタリア半島の中部・北部に

居住していた先住民であり、 鉄鉱石など豊富な

地下資源をもとに、ギリシア人と交易をさかんに

行った。

ローマ人は、エトルリア人の王達に支配さ

れ、 エトルリア人から土木技術や文字など文化

を学びなが発展をとげた。 ローマ人は、後に、

エトルリア人を征服する。

エトルリア人は、 紀元前5世紀以後衰退し、

紀元前3世紀に共和政ローマ(ローマ共和国)に

滅ぼされた。

■ 紀元前753年頃に、 都市国家のローマは、建

国され、 エトルリア人の王が支配する、ローマ人

の王政ローマ(= ローマ王国) が、 始まる。

伝説では、 狼の乳で育ったローマ人の最

初の王・ロムルス(Romulus)が、王政ローマ(ロ

ーマ王国)を建国したことになっている。

● TKKI カナヤマ著 世界史 辞典。

● 紀元前753年頃に、 王政ローマ(= ローマ王国)

が, 建国される。

● 紀元前8世紀に、 都市国家のローマ は、エト

ルリア人 (英:ETRUSCAN(S)) の王により

ラテン人のローマ人が支配される。

● TKKI カナヤマ 著 世界史辞典。

■ 紀元前509年に、 王政ローマ(= ローマ王国)

は、 共和政ローマ(= ローマ共和国) になる。

● 紀元前509年に、 都市国家のローマは、 エト

ルリア人の王を追放して、共和政になる。

ローマ人のルキウス・ブルータスが中心とな

って反乱を起こし、 タルクィニウス王(「尊大なタ

ルクィニウス」)を追放する。

● TKKI カナヤマ 著 世界史 辞典。

♪♪ ローマ王国(= 王政ローマ) が

登場する、興味深い、ドキュメンタリ

ー、ドラマ、映画。

★ ローマ王国(= 王政ローマ) が登

場する、興味深い、ドキュメンタリー。

■ 『 ローマ街道物語 』。

(フジテレビ・2014年5月・本放送・

テレビ・ドキュメンタリー番組、全6話)。

■ 『 古代ローマ1000年史 』 。

(TBSテレビ・2008年1月3日・本放送・

テレビ・ドキュメンタリー番組)。

□ 世界史 辞典 の先頭ページへ 。

■ ローマ共和国

(ろーまきょうわこく)

(= 共和政ローマ)。

■ ローマ共和国 (= 共和政ローマ)。

■ 名称 : ローマ共和国 (ろーまきょうわこく)。

■ 別称 : 共和政ローマ、 共和制ローマ。

● 英名 : THE ROMAN REPUBLIC。

● TKKI カナヤマ著 世界史 辞典。

■ 共和政ローマ (= ローマ共和国) :

紀元前509年~ 紀元前 27年。

■ ローマ共和国 (= 共和政ローマ) 関連する「古

出来事。

◆ ローマ共和国(= 共和政ローマ)・簡略年表。

≪ 紀元前509年~紀元前27年 ≫。

○ 紀元前509年 ローマ共和国 (紀元前509年~前

27年)が 、建国する。

エトルリア人の王を追放して、共和政

が始まる。

○ 紀元前494年 聖山事件が起こる。

○ 紀元前287年 ホルテンシウス法制定。

平民会の立法権承認、貴族と平民の法

的平等。

○ 紀元前272年 イタリア半島征服完了。

○ 紀元前264年 第1次ポエニ戦争(紀元前264年~前

241年) が始まる。

○ 紀元前241年 シチリア島が、ローマの属州となる。

○ 紀元前218年 第2次ポエニ戦争 (紀元前218年~

前201年) が始まる。

○ 紀元前216年 カンネーの戦い。

○ 紀元前202年 ザマの戦い。

● TKKI カナヤマ著 世界史 辞典。

○ 紀元(後)2世紀 ラティフンディウム (大土地所有制、

奴隷制大規模農地経営、紀元前2

世紀~紀元(後)3世紀) が始まる。

○ 紀元前149年 第3次ポエニ戦争 (紀元前149年

~前146年)。カルタゴが滅亡する。

○ 紀元前133年 グラックス兄弟の改革 (紀元前133

年~前121年)が始まる。

○ 紀元前121年 グラックス兄弟の改革の改革の失敗

により、「内乱の1世紀」 (紀元前

121年頃~前30年頃)が始まる。

○ 紀元前82年 スラの独裁(紀元前82年~前79年)

が始まる。

○ 紀元前73年 スパルタクスの反乱(紀元前73年~前

71年)が始まる。

○ 紀元前60年 第1回三頭政治が始まる。

ポンペイウス、クラッスス、カエサル。

● TKKI カナヤマ著 世界史 辞典。

○ 紀元前58年 カエサルのガリア遠征(紀元前58年~

前51年)が始まる。

○ 紀元前52年 ガリア遠征の最大決戦のアレシア攻防

戦で、カエサルが勝利を得る。

○ 紀元前46年 カエサルの独裁(紀元前46年~前44

年)が始まる。

○ 紀元前44年 カエサルが暗殺される。

○ 紀元前43年 第2回三頭政治が始まる。

オクタウィアヌス (= アウグストゥス)、

アントニウス、 レピドウス。

○ 紀元前31年 アクティウムの海戦。

○ 紀元前30年 オクタウィアヌス (= アウグストゥス)の

エジプト征服。

○ 紀元前27年 オクタウィアヌス、元老院より「アウグス

ト ゥス」の称号を受け、帝政を開始。

プリンキパトゥス(= 元首政)(紀元前27

年~紀元(後)293年)が始まる。

■ 古代ローマの、「共和政ローマ」(= ローマ共和

国) は、 紀元前509年から紀元前27年まで

の古代ローマ国家である。

● TKKI カナヤマ著 世界史 辞典。

■ 紀元前509年に、 王政ローマ (ローマ王国)

は、 共和政ローマ (= ローマ共和国) になる。

その後、 紀元前27年に、 共和政ローマ (= ロ

ーマ共和国) は、帝政ローマ (= ローマ帝国)

になる。

● TKKI カナヤマ著 世界史 辞典。

◆ ローマ共和国(共和政ローマ)

(総合)。

■ 共和政の古代ローマ(= ローマ共和国) は、 古

代民主制国家ではあったが、 実質的に、貴族や

富裕平民の寡頭共和制国家であった。

■ 共和政の古代ローマの政治権力の基盤。

共和政の古代ローマにおいて、 古代ローマ

の政治指導者は、元老院と ローマ市民の両方の

支持が必要であった。 共和政のコンスル(= 執

政官)は、 元老院とローマ市民が政治権力の支

持基盤であった。

■ S.P.Q.R.(えす・ぴー・きゅー・あーる) は、

「ローマの元老院と民衆 」、 「元老院ならびに

ローマ市民」 という意味であり、 ラテン語の

「Senatus Populus-que Romanus」 の略

語である。

古代ローマ人は、 共和政ローマや、帝政前

期・中期のプリンキパトゥス(= 元首政)の帝政ロ

ーマの古代ローマ国家を示すとき、 S.P.Q.R.

と表記した。

共和政ローマや、帝政前期・中期のプリンキ

パトゥス(= 元首政)の帝政ローマでは、 政治権

老院とローマ市民が古代ローマ国家の主権者で

あった)。 それを象徴する言葉である。

● TKKI カナヤマ著 世界史 辞典。

■ 共和政の古代ローマの政治を、 執政官(コン

スル2人)、元老院、市民集会の、3つの政治組

織 が分担する。

政治は、元老院が中心となり、元老院の助言

を受けて、 執政官(コンスル)が政策を考えて、

市民集会がその政策を否認できる。

執政官(コンスル)は、2人で、1年任期で、ロ

ーマ市民により選ばれる。

元老院は、 貴族や平民の高位公職経験者で

構成され、 執政官の政策に助言する機関である。

市民集会は、 ローマ市民の各地区の代表者

で構成され、 執政官(コンスル)の政策 や元老院

の決定を否認できる。

■ 共和政の古代ローマは、 集団指導体制で、共

和政ローマには、 元老院、 トリブス民会、 兵

員会(= ケントゥリア民会)、 平民会(= プレブス

民会) などの有力な政治機関があった。

■ 古代ローマの、元老院 (ラ:Senatus、英: The

Senate) は、古代ローマの共和政時代の政治

機関 であった。

古代ローマの、元老院は、 共和政ローマ

では、コンスルの諮問機関や立法機関で実質的

な統治機関であった。

元老院は、 共和政時代では、立法機関や、

コンスル(= 執政官)に助言を行う議会(コンスル

の諮問機関) であった。 、

、 古代ローマの共和政時代では、元老院は、

有事の際に正規軍を出動させる権利を有してい

た。

■ 属州総督の任命。

共和政の古代ローマでは、 イタリア半島の本国

以外の領土は、直轄地 と 属州に分かれ、直轄地

には、 代官がいて、 属州 (プロウィンキア、

Provincia)には、 属州総督 (プロプラエトル、

プロコンスルが多い) と 徴税請負人(騎士階級

(エクイテス)多い) がいた。

属州総督や徴税請負人は、 多大な利益が得

られる官職であった。

共和政ローマでは、 古代ローマの属州総督

(英:Governor、ラ:rector provinciae)として、

元老院により、 プロプラエトル(= 前法務官)やプ

ロコンスル(= 前執政官)が任命された。 プラエト

ル(= 法務官)やコンスル(= 執政官)が任期満了で

退任後、属州総督になった。

● TKKI カナヤマ著 世界史 辞典。

■ 共和政ローマでは、 ローマ市民には、貴族 (パト

リキ) と 平民(プレブス) がいた。

◆ 共和政の古代ローマの政治機関や諸

官職。

■ 共和政の古代ローマ(ローマ共和国)は、専制

君主の王を嫌い、集団指導体制をとった。

共和政の古代ローマには、 元老院(げんろうい

ん)、 トリブス民会、 兵員会(へいいんかい、= ケ

ントゥリア民会)、 平民会(へいみんかい、= プレブ

ス民会) などの有力な政治機関があった。

共和政の古代ローマには、元老院、 トリブス

民会、 兵員会(= ケントゥリア民会)、 平民会

(= プレブス民会) は、立法の権限を持っていた。

共和政の古代ローマには、 貴族、 上層平民

が参加・構成する元老院、 貴族と平民が参加・構

成するトリブス民会や兵員会(= ケントゥリア民会)、

平民のみが参加・構成する、平民会(= プレブス民

会) などの政治機関があった。

共和政の古代ローマには、 貴族、 上層平民

の利益を代表する、元老院 と、 一般平民の利

益を代表する、平民会(= プレブス民会) が、激

しく対立した。

■ 「兵員会」 (へいいんかい、ケントゥリア民会、ラ:

Comitia Centuriata) は、 古代ローマの共

政和時の政治機関で、 古代ローマの共和政時代

に、 コンスル(= 執政官)、 プラエトル(= 法務官、

Praetor)などを選出し、 和戦の決定、立法(法案

作成)、重要な裁判などの決定権をもった軍事組織

・市政運営組織 であった。

「コンスル」(= 執政官、Consul) は、 古代ロ

ーマの共和政時の統領、最高官職で、 「兵員会」に

よって選出され、 政治、軍事、裁判権が賦与(ふよ)

された統領で、 共和政の政治を指導した。 「兵員

会」から、任期は1年で、2名のコンスル(= 執政官)

が選ばれた。 コンスルで有名な人物には、カエサ

ルがいる。

元老院 (ラ:Senatus 、英:the Senate)は、

古代ローマの共和政の政治機関で あった。 元老

院は、共和政時代に、 コンスル(= 執政官)に助言

を行うコンスルの諮問機関 や 立法機関 であっ

た。 元老院は、古代ローマの共和政時代 では、

実質上の支配機関 であった。

「元老院議員」 (英:Senator(s))は、共和

政・帝政の古代ローマでは、主に、 古代ローマの

高位公職経験者から選出され、 任期は終身で、

古代ローマの共和政時代では、 定員300名で、

後に定員は増加した。 元老院議員は、 貴族や

平民の高位公職経験者などからなり、 最上級の

社会身分で構成された。 元老院が実質上の支配

機関であった共和政時代には、 専横を極めた。

平民会 (ラ:Concilia Plebis、 =プレブス民

会)は、平民だけが出席する集会で、古代ローマの

共和政時の政治機関である。 紀元前494年の

聖山事件で、貴族は譲歩し、 平民の権利を守る

護民官と市場管理官(ラ:Aediles)の2役と平民

だけの集会の平民会の設置を認めた。 平民会は、

古代ローマの共和政時代に、一般平民で構成され、

護民官などを選出し、 護民官が議長を務め、 平

民会の議決は、 紀元前287年のホルテンシウス

法制定以後、 国法として効力をもち、平民会は、

立法民会となった (正式の国法議決機関となった)。

「護民官」(ごみんかん)(ラ:Tribunus Plebis)

は、古代ローマの共和政時代に、平民の利益擁護

のために(平民の生命・財産を守るために)置かれ

た官職で、 古代ローマの共和政時代に、平民会に

よって(平民の投票によって)選出された。 「護民

して拒否権をもっていた。 これを護民官特権とい

う。 護民官は、平民会から、複数選出され、任期

は1年であった。

● TKKI カナヤマ著 世界史 辞典。

#theromanrepublic-happeningsbyyear

◆ ローマ共和国(共和政ローマ)

年代別出来事。

■ 紀元前 509年に、 都市国家のローマ

は、共和政(共和制)ローマ(ローマ共和国)

になる。

エトルリア人の王を追放して、共和政が

始まる。

暴君のエトルリア人の王を追放し、紀元前

509年に共和政を樹立したので、 これ以後、

古代ローマ人は、 「王様嫌い」(独裁者嫌い)

となり、 ローマ共和国(= 共和政ローマ)の

共和政からローマ帝国(= 帝政ローマ)前・中

期の元首政の時期の紀元(後)293年まで、

共和政の形式を維持した。

● TKKI カナヤマ 著 世界史辞典。

■ 紀元前494年に、聖山事件(貴族と平民の

争い)が起こる。 その結果、護民官が設置

される。

■ 紀元前471年頃に、平民会が設置される。

これ以後、共和政ローマ(ローマ共和国)

では、平民は、平民会と護民官により、 貴

族は、元老院とコンスル(執政官)により、ロ

ーマの政治を動かした。

● TKKI カナヤマ 著 世界史辞典。

■ 紀元前272年に、ローマ軍(ローマ共和国

軍)が、 イタリア半島全土の征服を完了する。

● 紀元前272年~紀元前27年の間、 共和

政ローマ (ローマ共和国、紀元前509年~

紀元前27年)が、 イタリア半島を統治する。

● 紀元前272年以後、共和政ローマ(ローマ

共和国)は、領土拡大政策をとる。

● TKKI カナヤマ著 世界史 辞典。

■ 紀元前3世紀から前2世紀にかけて、地中

海周辺地域の制覇をめぐり、 共和政ローマ

(ローマ共和国) は、 カルタゴと争った。

紀元前264年から前146までの間、ポエ

ニ戦争が起こる。

共和政ローマ(ローマ共和国) は、 3度に

わたるカルタゴとの戦争(第1、2、3回ポエ

ニ戦争)で、 最後には、紀元前146年に、

カルタゴを滅亡させ、 地中海地域の覇権を

握った。

第2回ポエニ戦争(紀元前218~201年)

での、有名な戦いに、カンネー(Cannae)

の戦いやザマ(Zama)の戦い などがある。

● TKKI カナヤマ 著 世界史辞典。

■ 紀元前133~前121年に、 グラックス兄弟

(ティベリウスとガイウス)の改革が行われる。

■ 古代ローマでは、 ラティフンジウム(大土地所

有制、奴隷制大規模農地経営、紀元前2世紀

頃より紀元(後)3世紀頃まで) の普及により、

古代ローマ市民の貴族と平民の間の貧富の差

が拡大した。 紀元前2世紀頃より平民の中小

自営農民の没落が始まる。

紀元(後)3世紀頃より、コロヌス制(小作

人制)に移行し始める。

○ 紀元前133年から前121年までに、 平民会

から選出された護民官のグラックス兄弟(兄の

ティベリウス・グラックスと弟のガイウス・グラッ

クス) が、 「平民救済」に着手したが、 ラティ

フンジウムで利益を得ていたローマ貴族の元老

院議員によって、阻止された。

平民会から選出された護民官は、武力を持

たなかった。 護民官のグラックス兄弟の改革は、

国法となった平民会の議決を実行する時に、軍

事力がなかったことが、失敗の一因であった。

グラックス兄弟の改革の失敗により「内乱

の1世紀」が始まる。

内乱の一世紀 (ないらんのいっせいき)と

は、 ローマ共和国(共和政ローマ)で、 グラッ

クス兄弟の改革 (紀元前133~前121年、農

地法実施など) の失敗の紀元前121年から、

カエサルの独裁、改革(紀元前46~44年、農

地法制定・実施など) と カエサル死後の紛争

の収束のエジプト征服の紀元前30年までの、

一般平民と貴族・上層平民の対立及び指導者間

の政争 の内乱状態の約1世紀の期間 である。

■ グラックス兄弟が志向した平民救済を、武力をも

ち、コンスルの立場で改革に当たったのが、 マリ

ウス や カエサル であった。

マリウスの軍制改革により、グラックス兄弟が

志向した平民救済は、違った形ながらも、ある程度

実現された。

グラックス兄弟とほぼ同じ改革は、強大な権

力と軍事力をもつ、カエサルによって、実施され

た。 農地改革は、カエサルが「ユリウス農地法」

を成立させて、結実させた。

■ 紀元前90年頃、ローマ市民権が、イタリア全土

に普及する。

■ 紀元前88~前82年に、平民派のマリウスと

閥族派のスラの戦いが起こる。

● TKKI カナヤマ 著 世界史辞典。

■ 紀元前82年より前79年まで、スラが、独裁政

治を行う。

■ 紀元前60年に、第一回三頭政治(ポンペイウス、

クラッスス、カエサル)が始まる。

■ ガリア(フランス、ベルギー、スイス)の連合軍 と

古代共和政ローマ軍が戦うガリア戦役(紀元前58

年~51年)で、 紀元前52年に、 フランスのブル

ゴーニュ地方で、 アレシア攻防戦が行われ、 古

代共和政ローマの将軍 のカエサルが、勝利を得た。

ガリア戦役の最大決戦であった。 これにより、古

代ローマが、事実上、ガリアを 征服・平定した。

カエサルは、 軍隊解散という元老院の決議を

無視して、 紀元前49年に、イタリア本土と属州の

国境線のルビコン川を渡り、ローマに向かい、内戦

が勃発した。 紀元前46年に、内戦が終了し、カエ

サルの勝利で終わった。

カエサルは、 紀元前44年の元老院での暗殺

まで、独裁政治を行った。

カエサル暗殺後、遺言でカエサルの後継者に指

名されていたオクタウィアヌスが、最終的に、古代ロ

ーマの唯一の指導者となった。

● TKKI カナヤマ著 世界史 辞典。

■ 紀元前46年から前44年まで、 カエサルは、古代

ローマで、独裁政治を行う。

■ 紀元前46年に、共和政ローマ(ローマ共和

国)は、エジプトの太陽暦を改良して、ユリ

ウス暦を制定する。

● ユリウス暦 (ゆりうすれき) は、太陽暦の

ひとつで、 紀元前46年に、古代ローマの

将軍、ユリウス・カエサルが制定した太陽暦

である。

ユリウス暦 は、 紀元前46年に、共和政

ローマのユリウス・カエサルが、エジプトの太

陽暦を改良して導入し、制定した太陽暦 で

ある。

1582年に、ユリウス暦を改良して、グレ

ゴリオ暦(グレゴリウス暦、 現行西暦) が、

制定された。

● TKKI カナヤマ 著 世界史辞典。

■ 紀元前44年に、 カエサルは、 イタリアの

ローマの元老院で、 カエサルのローマ独裁

に不満をもつ、共和派のブルータス (ブルー

トゥス、ラ・英:Brutus)ら元老院議員により、

暗殺された。

■ 紀元前43年に、第ニ回三頭政治(オクタウ

ィアヌス、アントニウス、レピドウス)が始まる。

■ 紀元前31年に、 アクティウムの海戦で、

アントニウスは、オクタウィアヌスに敗北する。

● TKKI カナヤマ 著 世界史辞典。

■ 紀元前30年に、オクタウィアヌスは、 エジ

プトをを征服し、 これを加えて地中海地域

のほぼ全域が、ローマ国家(ローマ共和国)

の領土 となる。

エジプトで、アントニウスは自殺し、プトレ

マイオス朝エジプトの女王・クレオパトラ7世

も後を追い自殺し、エジプトは、ローマ国家

(ローマ共和国)の領土となる。

■ 紀元前27年に、 共和政(共和制)ローマ

(ローマ共和国)は、 帝政(帝制)ローマ

(ローマ帝国) になる。

● 紀元前27年に、 オクタウィアヌスは、 元

老院より、アウグスト ゥス(尊厳者)の称号を

受け、元首政を開始する。

● 紀元前27年に、 オクタウィアヌス (オク

タヴィアヌス (ラ:OCTAVIANUS)、 アウ

グストゥス(AUGUSTUS)) は、事実上、最

初のローマ帝国の皇帝となる。

● TKKI カナヤマ 著 世界史 辞典。

#theromanrepublic-appearingscenes

♪♪ ローマ共和国(共和政ローマ)

が登場する、興味深い、ドキュメ

ンタリー、ドラマ、映画。

★ ローマ共和国(共和政ローマ)

が登場する、興味深い、ド キュメ

ンタリー。

■ 『 ザ・ローマ帝国の興亡 』 。

○ 英語題名: ANCIENT ROME-THE

RISE AND FALL OF AN EMPIRE。

○ 2006年 英BBC制作 ドキュメンタリー・

ドラマ。

■ 第3話 「 革命 」。

○ 紀元前2世紀のローマ国家(ローマ共

和国)を描く。

○ グラックス ( 英:GRACCHUS)

を中心に描く。

■ 第2話 「 シーザー 」。

○ 紀元前1世紀のローマ国家(ローマ共

和国)を描く。

○ カエサル ( 英:GAIUS JULIUS

CAESAR)を中心に描く。

■ 『 古代ローマ1000年史 』 。

(2008年1月3日・本放送・TBS・テレビ・

ドキュメンタリー)。

■ 古代文明のルーツを求めて

ANCIENT WORLDS PRESENTED

BY RICHARD MILES.

『 古代ローマの興亡① 』。

5.REPUBLIC OF VIRTUE.

(BBC・ドキュメンタリー)。

● 共和政ローマ(ローマ共和国)を述べる。

■ 『 ローマ街道物語 』。

(2014年5月・本放送・フジテレビ・

テレビ・ドキュメンタリー番組、全6話)。

■ 『 古代ローマ1000年史 』 。

(2008年1月3日・本放送・TBS・

テレビ・ドキュメンタリー番組)。

★ ローマ共和国(共和政ローマ) が

登場する、興味深い、ドラマ、映画。

● (注意) ドラマ、映画は、フィクション です。

歴史のドラマ、映画は、 史実(歴史上の事実)

と 架空の出来事 が 混じって描かれていま

す。 また、 現代風にアレンジしてあります。

■ 『 ガーディアン ハンニバル戦記 』。

(英語題名: ‘‘ HANNIBAL ROME’S

WORST NIGHTMARE ’’)。

(2006年イギリス・ドラマ)。

● 第2回ポエニ戦争での、主に、 共和政ローマ

の軍とハンニバルのカルタゴ軍との戦いを描く。

■ 『 ローマン・エンパイア 』。

(英語題名: ‘‘ROMAN EMPIRE’’)。

(2003年イタリア映画)。

● ピーターオトウール主演。

● 主にオクタヴィアヌスを描く。

● 共和政ローマ末期と帝政ローマ初期を

描く。

● オクタウィアヌス(オクタヴィアヌス)が

自分の生涯を回想して、 共和政から

帝政への移行期を描き出す。

オクタウィアヌス(オクタヴィアヌス)

(帝政後アウグスツスと呼ばれる) を

中心に描く。

■ 『 ローマ 』。

(英語題名: ‘‘ ROME ’’)。

(2005年~2007年アメリカ・テレビ

ドラマ・シリーズ、エピソード1~22)。

● 紀元前52年頃~前30年頃。

● 共和政ローマ末期の、カエサルの時代から

オクタウィアヌス(オクタヴィアヌス)の時代ま

でを描く。

■ 『 エンパイア I,II,III 』。

(英語題名: ‘‘ EMPIRE I,II,III ’’)

(2005年アメリカ・テレビドラマ・シリーズ)。

● 主にオクタウィアヌス(オクタヴィアヌス)

を描く。

□ 世界史 辞典 の先頭ページへ 。

■ ローマ帝国

(ろーまていこく)

(= 帝政ローマ)。

■ ローマ帝国 (= 帝政ローマ)。

■ 名称 : ローマ帝国 (ろーまていこく)。

■ 別称 : 帝政ローマ、 帝制ローマ。

● 英名 : THE ROMAN EMPIRE。

■ ローマ帝国 (= 帝政ローマ) :

紀元前 27年 ~ 紀元(後)395年。

■ 西ローマ帝国

(紀元(後) 395年 ~ 紀元(後) 476年)。

■ 東ローマ帝国 (=ビザンツ帝国)

(紀元(後) 395年 ~ 紀元(後)1453年)。

■ ローマ共和国 (= 共和政ローマ) 関連する「古

● TKKI カナヤマ著 世界史辞典 91325。

出来事。

リスト。

◆ ローマ帝国(帝政ローマ)簡略年表

≪ 紀元前27年~紀元(後)395年 ≫。

○ 紀元前27年 オクタウィアヌス、元老院より「アウグス

トウス」の称号を受け、帝政を開始。

プリンキパトウス(= 元首政)(紀元前27

年~紀元(後)293年)が始まる。

○ 紀元(後)64年 ローマ大火とネロのキリスト教徒迫害。

○ 紀元(後)79年 ポンペイ埋没 (ヴェスヴィオ火山噴火)。

○ 紀元(後)80年 ローマのコロッセウム完成。

○ 紀元(後)96年 五賢帝時代(紀元(後)96年~180年)

が始まる。

ネルウアからマルクス・アウレリウスま

での五帝。

● TKKI カナヤマ著 世界史 辞典。

○ 紀元(後)3世紀 コロナートゥス(コロヌス制、農民の土地

束縛、3~4世紀) が始まる。

○ 紀元(後)235年 軍人皇帝時代(紀元(後)235年~

284年(26名))が始まる。

○ 紀元(後)284年 ディオクレティアヌス帝(帝在位、紀元

(後)284年~305年)就任。

○ 紀元(後)293年 ドミナトゥス(= 専制君主制、紀元(後)

293年~395年)が始まる。

○ 紀元(後)313年 コンスタンティヌス帝(1世)のミラノ勅

令 (キリスト教公認)。

○ 紀元(後)392年 キリスト教がローマ帝国の国教となる。

○ 紀元(後)395年 ローマ帝国が東西に分裂する。

■ 古代ローマ帝国は、 民族、宗教、文化の違い

を超えた、人類史上初めての偉大な、世界国家

であった。

古代ローマ帝国は、 現代の欧米諸国の基

礎をつくった国家 であった。

■ 古代ローマの、「帝政ローマ」(= ローマ帝国)は、

紀元前27年から紀元(後)395年までの時期の

古代ローマ国家である。

● TKKI カナヤマ著 世界史 辞典。

■ 紀元前27年に、 共和政ローマ(= ローマ共和

国) は、 帝政ローマ(= ローマ帝国) になる。

その後、 紀元(後)395年に、ローマ帝国(= 帝

政ローマ)は、 東西に分裂する。

● TKKI カナヤマ 著 世界史辞典。

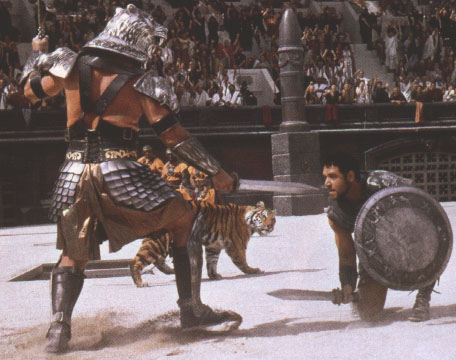

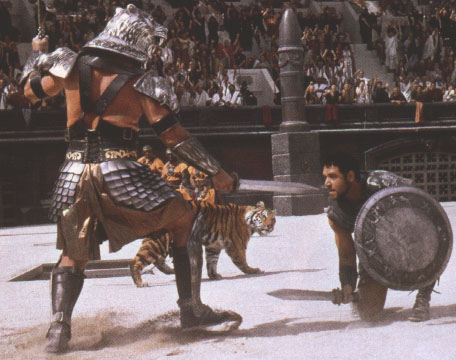

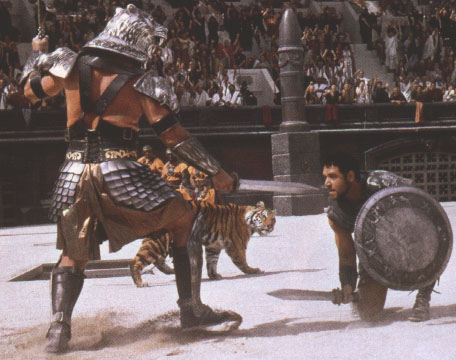

○ ローマ帝国時代に、ローマのコロッセウムで

の剣闘士の試合、猛獣との格闘のシーン。

○ 「グラディエイター」 ‘‘ GLADIATOR ’’

(2000年アメリカ映画)。

◆ ローマ帝国(帝政ローマ)

(総合)。

■ アウグストゥス(=オクタウィアヌス)の創立した、

プリンキパト ゥス(= 元首政)のローマ帝国 は、

代々の皇帝のもとで、 人々に食と安全を保障

する世界国家 と 約200年にわたる平和と安

定のパクス・ロマーナ (ローマの平和、Pax

Romana) を実現させる。

■ 帝政初期・中期のプリンキパトゥス(= 元首政)

の帝政ローマの政治権力の基盤。

帝政初期・中期のプリンキパトゥス(= 元首

政)の帝政ローマにおいて、 古代ローマの政

治指導者は、元老院と ローマ市民の両方の支

持が必要であった。 帝政の皇帝 は、元老院

とローマ市民が政治権力の支持基盤であった。

■ S.P.Q.R.(えす・ぴー・きゅー・あーる) は、

「ローマの元老院と民衆 」、 「元老院ならびに

ローマ市民」 という意味であり、 ラテン語の

「Senatus Populus-que Romanus」 の略

語である。

古代ローマ人は、 共和政ローマや、帝政前

期・中期のプリンキパトゥス(= 元首政)の帝政ロ

ーマの古代ローマ国家を示すとき、 S.P.Q.R.

と表記した。

共和政ローマや、帝政前期・中期のプリンキ

パトゥス(= 元首政)の帝政ローマでは、 政治権

老院とローマ市民が古代ローマ国家の主権者で

あった)。 それを象徴する言葉である。

● TKKI カナヤマ著 世界史 辞典。

■ 帝政の元首政と専制君主制。

帝政の古代ローマ(ローマ帝国) の帝政前期・

中期のプリンキパト ゥス(= 元首政)では、皇帝の事

実上の独裁政治であり、 政治権限の多くが皇帝

に帰し、 皇帝により、共和政の多くの政治機関や

諸官職は、 弱体化、形骸化し、有名無実化したが、

帝政時代中期まで、形式上存続し、共和政の伝統

は尊重された。

古代ローマの帝政前期・中期のプリンキパト ゥ

ス(= 元首政)では、 皇帝は、 「元老院」、「ローマ

市民」 の推戴(すいたい)によって、帝位の正当性

を受ける」といった共和政の伝統があった。

しかし、 帝政後期のドミナトゥス(= 専制君主

制)では、 皇帝は皇帝権を絶対化し、 皇帝により、

共和政の伝統は、 全廃された。

● TKKI カナヤマ著 世界史 辞典。

■ 共和政、帝政ローマでは、 ローマ市民には、貴族

(パトリキ) と 平民(プレブス) がいた。

■ 帝政の古代ローマは、 皇帝独裁で、 帝政ロー

マには、 元老院などの有力な政治機関があっ

た。

■ 古代ローマの、元老院 (ラ:Senatus、英: The

Senate) は、古代ローマの帝政時代の政治機関

であった。

古代ローマの、元老院は、 帝政ローマでは、

皇帝の諮問機関であった。

元老院は、 帝政時代には、皇帝に助言を行

う議会 であった。 、

古代ローマの帝政前期・中期のプリンキパト ゥ

ス(= 元首政)では、 皇帝は、 「元老院」、「ローマ

市民」 の推戴(すいたい)によって、帝位の正当性

を受ける」といった共和政の伝統があった。

■ 属州総督の任命。

帝政の古代ローマでは、 イタリア半島の本国

以外の領土は、直轄地 と 属州に分かれ、 直轄

地には、代官がいて、 属州 (プロウィンキア、

Provincia)には、 属州総督 (プロプラエトル、

プロコンスルが多い) と 徴税請負人(騎士階級

(エクイテス)多い) がいた。

属州総督や徴税請負人は、 多大な利益が得

られる官職であった。

帝政ローマでは、 元老院属州(元老院により

総督が任命された属州)では、 元老院によって、

属州総督として、プロコンスルやプロプラエトルが任

命され、 皇帝属州(皇帝により総督が任命された

属州)では、 プロコンスルの権限をもつ皇帝によっ

て、 能力本位で、皇帝の望む人物が、属州総督と

して、任命された。 皇帝私領のエジプト(アエギュ

プトゥス)では、 属州総督でなく、「エジプト長官」が

任命された。

元老院属州(元老院により総督が任命された

属州)は、 帝政ローマ後期のディオクレティアヌス

帝以後、消滅し、 皇帝属州(皇帝により総督が任

命された属州) となった。

● TKKI カナヤマ著 世界史 辞典。

■ 古代ローマ社会の身分 (ローマ市民、自由民、

奴隷)。

共和政ローマや帝政ローマ(ローマ共和国、

ローマ帝国)の社会では、 自由民と奴隷がい

た。

自由民には、 ローマ市民の自由民 と、 ロ

ーマ市民でない自由民 がいた。

ローマ市民(の自由民)には、 貴族(パトリ

キ) と 平民(プレブス) がいた。 また、 ロー

マ市民(の自由民)には、 有力市民(貴族や上層

平民) と 小市民(一般平民) がいた。

古代ギリシアでは、奴隷は一生奴隷のままだ

が、 共和政ローマや帝政ローマ(ローマ共和国、

ローマ帝国)では、 古代ローマの、奴隷は、長年

の奉仕を認められたり、 財産を蓄えたりすれば、

自由の身分(自由民)になれた。 また、奴隷も主

人の意により解放されることもあった。 古代ロー

マには、 「解放奴隷」 出身の自由民が、多数いた。

更に、「解放奴隷」 は、ローマ市民権を取り、 ロー

マ市民となる者もいた。

古代ローマの、ローマ市民権とは、古代ロー

マ国家の政治に参加する権利である。 ローマ市

民権は、市民集会に出席し、選挙に投票し、立候

補する権利である。

共和政ローマや帝政帝政ローマ(ローマ共和

国、ローマ帝国)の征服地の属州では、 ローマ市

民でない自由民が多数いた。

帝政ローマ(ローマ帝国)では、 紀元(後)21

2年のアントニヌス勅令で、 ローマ帝国内全自由

民にローマ市民権が付与され、 それ以後、ローマ

帝国内の自由民は、 すべて、ローマ市民となった。

■ 古代ローマの人々は、 多神教で、 ヨーロッ

パ、西アジア、北アフリカの各地を征服し、 現

地住民が崇拝する神々を受け入れて、古代ロ

ーマの神々とし、 古代ローマの支配を安定さ

せた。 また、征服した領土内の現地住民に、

「パンとサーカス」を提供することにより、 即ち、

無料で食料(パン)と娯楽 (サーカス)を提供す

ることにより、 領土の統治を安定させた。

紀元後79年に、ベスビオ火山が噴火し、ポ

ンペイが埋没する。 ポンペイ遺跡は、現代人

に、古代ローマを知る、タイム・カプセルとなる。

紀元後113年から117年まで、スペイン出身

のトラヤヌス帝が、大遠征を行い、ローマ帝国

が最大版図となる。

しかし、紀元(後)3~4世紀に、身分の固定

化(職業の世襲化、他)、 他宗教の排斥 (一神

教のキリスト教の優遇、国教化と多神教・他宗教

の排斥)、 気候変動による食料不足、 地中海各

地の交易港の沼地化とマラリアの発生と伝播、

傭兵依存、 異民族の領土内侵入の激化、 軍事

費の増大、 財政難と貨幣の質の低下、 ローマ

市民の国家への忠誠心と義務の欠如 (ローマ市

民権の乱発、212年アントニヌス勅令で帝国内

全自由民にローマ市民権を付与し、集団として

の連帯感が薄れる)、 ドミナトゥス(= 専制君主

制、紀元(後)293年~395年)の帝政での、膨

大(ほうだい)な数の軍隊と官僚を支えるための

重税による、あいつぐ属州の反乱 などが、 古

代ローマ国家を衰退させていった。

● TKKI カナヤマ 著 世界史辞典。

■ 有名なローマ帝国皇帝には、 アウグスト ゥス

(アウグスツス、オクタウィアヌス)、 トラヤヌス、

暴君ネロ、五賢帝 などがいる。

■ 古代ローマの人々は、 多神教で、 ヨーロッパ、

西アジア、北アフリカの各地を征服し、 現地住

民が崇拝する神々を受け入れて、ローマの神々

とし、 ローマの支配を安定させた。

しかし、紀元313年のミラノ勅令以後は、一

神教のキリスト教を優遇し、国教化して、他宗教

を排斥したため、ローマ帝国を衰退させた。

● TKKI カナヤマ 著 世界史辞典。

■ 古代ローマ帝国は、 各地にローマ式都市を建

設し、快適なローマ式生活様式を住民に提供し、

皇帝や帝国内各地の有力者は、領土内のローマ

市民や 現地住民に「パンとサーカス」を提供する

ことにより、即ち、無料で食料と娯楽を提供する

ことにより、 領土の統治を安定させた。

● TKKI カナヤマ 著 世界史辞典。

■ ローマ帝国の領土の各地にある、円形闘技場

は、 古代ローマ帝国 の円形闘技場で、 古代

ローマ市民や現地住民に無料で娯楽を提供す

るための施設 である。 代々のローマ帝国皇

帝 または 各地の有力者が、 円形闘技場に、

無料でローマ市民や現地住民を招待し、 娯楽

を提供した。

● TKKI カナヤマ 著 世界史辞典。

○ ローマ帝国時代に、ローマのコロッセウムで

の剣闘士の試合、剣闘士や猛獣との格闘のシ

ーン。

○ 「グラディエイター」 ‘‘ GLADIATOR ’’

(2000年アメリカ映画)。

■ プリンキパト ゥス(= 元首政)。

■ 紀元前27年に、アウグストゥス(=オクタウィ

アヌス)が始めた、帝政ローマ(= ローマ帝国)

の、プリンキパト ゥス(= 元首政、紀元前27年

~紀元(後)293年) は、 皇帝がプリンケプ

ス(ローマ市民の第一人者)とし て、 元老院と

共同統治の形式をとり、 共和政の伝統の上

にたった、実質上の帝政(皇帝独裁政治) で、

属州統治を皇帝と元老院の二元統治とした、

政治体制 であった。

■ プリンキパト ゥス(= 元首政)の皇帝は、 プリン

ケプス(ローマ市民の第一人者)として、 ロー

マ帝国の主権者の元老院とローマ市民から、

政治の実権を委任された存在であった。

そのため、 プリンキパトゥス(= 元首政)の

ローマ皇帝の地位は、 世襲されていく国王の

地位と異なり、 不安定で、危(あや)ういもの

であった。

というのも、 アウグストゥス(=オクタウィアヌ

ス)死後ずっと、 プリンキパトゥス(= 元首政)の

ローマ皇帝は、 元老院から承認を受け、 ロー

マ市民の同意を得て、皇帝に就任した。 それ

は、 元老院、または、ローマ市民から皇帝とし

て不適格と判断されると、皇帝の地位を失うこ

とを意味していた。

■ プリンキパト ゥス(= 元首政)の皇帝は、 帝政

のもとで、 人々に食と安全を保障する世界国

家 と 約200年にわたる平和と安定のパクス・

ロマーナ (ローマの平和、Pax Romana)を

実現させる。

■ アウグストゥス(=オクタウィアヌ ス)は、ローマ

帝国の支配安定を図るため、 様々な政策を

行った。 その後のローマ皇帝もその政策を行

った。

アウグストゥス(=オクタウィアヌ ス)は、 ロー

マ帝国内の自由民(ローマ市民権をもたない)

には、 25年間兵役に就けば、 ローマ市民

権を与えることとし、 身分を固定化せず自由

民のやる気を引き出せ、 自由民の志願兵が

増え軍備を増強することもできた。

アウグストゥス(=オクタウィアヌ ス)は、不

足物資を地中海地域の各地から、取り寄せる

ようにした。 北アフリカに小麦の穀倉地帯を

つくり、 北アフリカの沿岸の港や都市を整備

した。 それ以後、イタリアのローマは、北アフ

リカから小麦を受け取り、食糧を十分得ること

ができた。

■ ドミナトゥス(= 専制君主制)。

■ 紀元(後)293年に、ディオクレティアヌス帝

が始めた、帝政ローマ(= ローマ帝国)の、

ドミナト ゥス (= 専制君主制、紀元(後)293

年~395年)は、 オリエント風の制度・儀式を

採用し皇帝権を絶対化しオリエント的な君主

政を採用し、 官僚制度を支柱とし、 政治、

経済、宗教などを統制し、 属州統治を皇帝の

みの一元統治とした、政治体制である。

■ ドミナト ゥス(= 専制君主制)の皇帝は、 巨

大な官僚体制を築いた。 官吏(かんり)の力

は強大となり、 皇帝が、官吏を使って 帝国

を専制支配する体制ができあがった。 古代ロ

ーマは、官僚制を土台とした階層社会となり、

人々は、 官吏としての出世を望むようになっ

た。

■ ローマ帝国の闘技場。

■ 古代ローマ帝国は、領土内のローマ市民や現地住

民に 「パンとサーカス」を提供することにより、即ち、

無料で食料と娯楽を提供することにより、 領土の

統治を安定させた。

■ ローマ帝国の領土の各地にある、闘技場は、 古

古代ローマ円形闘技場で、 古代ローマ市民 や現

地住民に無料で娯楽を提供するための施設 であ

る。 代々のローマ帝国皇帝 または 各地の有力

者が、 闘技場に、無料でロ ーマ市民や現地

住民を招待し、娯楽を提供した。

■ ローマの円形闘技場のコロッセウムでは、剣闘士の

試合、 猛獣との格闘、 などが行われ、 ローマ市

民を楽しませた。

■ ローマの円形闘技場のコロッセウム は、古代ローマ

皇帝が、8年をかけて、 紀元80年に完成する。

■ それ以後、ローマ帝国の代々のローマ皇帝は、 ロー

マのコロッセオに無料でローマ市民を招待し、娯楽を提

供した。

■ ローマのコロッセウム は、 古代ローマ皇帝が、8年

をかけて、 紀元後80年に完成する。

ローマ帝国・皇帝のウェスバシアヌス帝(在位、紀

元後69~79年)が、 ローマのコロッセウムを着工し、

その息子のティトゥス帝(在位、紀元後79~81年)が、

コロッセウムを完成させた。

それ以後、ローマ帝国の代々のローマ皇帝 は、

ローマのコロッセウムに無料でローマ市民を招待し、娯

楽を提供した。

■ ローマ帝国時代のキリスト教の迫害と公

認・国教化。

■ キリスト教は、 ローマの属州のパレスティナに1世

紀に起こり、幾多 (いくた)の迫害を受けながら、 ペ

テロ、パウロなどの弟子の努力によって、信者を増や

し、ローマ帝国の多くの下層民に勢力を拡大し、 遂

に、ローマ帝国皇帝・コンスタンティヌス帝(1世)の公

認を得て、その後、 ローマ帝国皇帝・テオドシウス帝

(1世)が 、キリスト教の国教化を実現した。

● ローマ帝国内でのキリスト教への迫害。

ローマ帝国時代に、 沢山のキリスト教徒が、ローマ

帝国領の各地で、 迫害され、殺害された。

理由は、キリスト教は一神教で、キリスト教徒が、ロー

マ皇帝を神と認めず、皇帝崇拝を拒否したためである。

ローマ皇帝ネロ (英名:The Emperor Nero)の

治世(紀元後54~68年)に、 イエス・キリスト12使徒

の2人の弟子 (英名:The 2 Apostles of Jesus

CHRIST)の、 ペテロ (Petros、英名:Peter) と、

パウロ (Paulos、英名:Paul) は、 迫害を受け、殺

害された (殉教した)。

現在のローマ・カトリック教会の教皇は、ペテロの地

位を継ぐものとされている。

■ ローマ帝国・皇帝のコンスタンティヌス帝(1世)(英 :

CONSTANTINE I) (在位、紀元後306~337年)

は、 紀元後313年に、ミラノ勅令を出し、キリスト教を

公認し、キリスト教の信仰の自由を認め、 325年に、

ニケーア公会議(二カイア宗教会議)で、 キリスト教

のアタナシウス派の三位一体説を正統とした (アタ

ナシウス派の三位一体説が確立するのは381年の

コンスタンティノープル宗教会議である)。

しかし、紀元後361年に、再び,キリスト教徒は、

弾圧を受けた。 だが、紀元後392年に、ローマ帝国

皇帝のテオドシウス帝(1世) (英名:The Emperor

THEODOSIUS I) (在位、紀元後379~395年)

は、 キリスト教を、ローマ帝国の国教とし、他のすべ

ての異教信仰を禁止した。

#theromanempire-happeningsbyyear

◆ ローマ帝国(帝政ローマ)

年代別出来事。

■ 古代ローマでは、 紀元前27年、 アウグストゥス

(オクタウィアヌス)が、帝政を始め、 これより約20

0年間の時代は、 パクス・ロマーナ (ローマの平和、

Pax Romana) と呼ばれ、 古代ローマの空前の

繁栄 と 平和 が続いた。

パクス・ロマーナとは、 ローマ帝国(帝政ローマ)

で、 紀元前27年のアウグストゥス(オクタウィアヌス、

帝在位、紀元前27年~紀元(後)14年)の皇帝就任

から、 紀元(後)180年の五賢帝のマルクス・アウレ

リウス(帝在位、紀元(後)161年~180年)の死去ま

での、政治が安定し比較的平和で繁栄した、古代ロー

マの黄金期の約200年間 である。

特に、五賢帝(ごけんてい)の時代は、古代ロー

マの最盛期で、 トラヤヌス帝の時、 古代ローマの

領土は最大となった。

■ ローマ帝国では、 初代皇帝のオクタウィアヌス(ア

ウグストゥス)帝から、 「皇帝崇拝」が始まる。 「皇

帝崇拝」は、 ローマ帝国後期まで続いた。

■ 第2代のローマ皇帝のティベリウス帝は、 残虐(ざ

んぎゃく)で冷酷な皇帝であった。

■ 第5代のローマ皇帝のネロ帝は、 古代ギリシアや

芸術を愛した皇帝であった。

■ 紀元(後)96年から、第9代~13代皇帝の、五賢

帝時代(紀元(後)96年~180年)が始まる。

五賢帝は、帝位順に、ネルウア(ネルヴァ)帝、 ト

帝、 マルクス・アウレリウス帝の五帝 である。

■ 紀元後79年に、ヴェスヴィオ(ベスビオ)火山が噴

火し、ポンペイが埋没する。

ポンペイ遺跡は、現代人に、古代ローマを知る、

タイム・カプセルとなる。

■ ローマの円形闘技場のコロッセウム は、古代ロー

マ皇帝が、8年をかけて、 紀元80年に完成する。

■ ローマのコロッセウム は、古代ローマ皇帝が、

8年をかけて、紀元80年 に完成する。

それ以後、ローマ帝国の代々のローマ皇帝

は、 ローマのコロッセウムに無料でローマ市民

を招待し、娯楽を提供した。

ローマのコロッセウムでは、剣闘士の試合、

猛獣との格闘、などが行われ、ローマ市民を楽し

ませた。

■ 紀元後113年から117年まで、 スペイン出身

のトラヤヌス帝(在位98~117年)が、大遠征を

行い、ローマ帝国が最大版図となる。

■ 紀元後212年に、 ローマ帝国皇帝のカラカラ

(Caracalla)は、税収の拡大を狙って、 アント

ニヌス勅令を発布し、ローマ帝国の全自由民に、

ローマ市民権を与えた。 主にローマ帝国の属州

の自由民がローマ市民権を得た。

● TKKI カナヤマ 著 世界史辞典。

■ ローマ帝国・皇帝のディオクレティアヌス帝(帝

在位、紀元後284~305年) は、 皇帝崇拝を

強制し、 ドミヌスの称号を採用し、専制君主制を

行い、 紀元後303~305年に、皇帝崇拝を拒

絶する、キリスト教徒への最後の大迫害を行う。

■ ローマ帝国・皇帝のコンスタンティヌス帝(1世)

(帝在位、紀元(後)306~337年)は、紀元後

313年に、ミラノ勅令で、 キリスト教を公認し、

325年に、ニケーア公会議で、キリスト教のア

タナシウス派を正統とし、 330年に、ローマ帝

国の首都を、ビザンティウムに移し、コンスタンテ

ィノープルと改称し、332年に、 職業世襲化勅

令をだし、コロヌス制を完成させる。

● TKKI カナヤマ 著 世界史辞典。

■ 古代ローマの人々は、 多神教で、 ヨーロッパ、

西アジア、北アフリカの各地を征服し、 現地住民

が崇拝する神々を受け入れて、ローマの神々とし、

ローマの支配を安定させた。

しかし、紀元313年のミラノ勅令以後は、一神

教のキリスト教を優遇し、他宗教を排斥したため、

ローマ帝国を衰退させた。

■ フン族(フン人)は、 アジア系の遊牧民で、紀

元(後)375年にヨーロッパに侵入し、 ヨーロッ

パで、 紀元(後)4~5世紀頃、ゲルマン諸民

族を征服したり、圧迫しりした。

■ フン族(フン人)のゲルマン諸民族への征服や

圧迫が、375年から約200年間にわたる「ゲル

マン人の大移動」を引き起こす。 紀元(後)37

5年のフン族(フン人)のヨーロッパに侵入から

568年のランゴバルド族の北イタリアのランゴ

バルド王国の建国までの約200年間である。

そして、ゲルマン諸民族のローマ帝国領内

への大移動も引き起こし、ローマ帝国内部は、

大混乱となり、 ローマ帝国 (紀元前27年~

紀元(後)395年) は、統一を保てなくなり、

395年に、東西に分裂する。

● TKKI カナヤマ著 世界史 辞典。

■ ローマ帝国・皇帝のテオドシウス帝(1世) (英:

THE EMPEROR THEODOSIUS、帝在位・

紀元(後)379~395年)は、 紀元後392年に、

キリスト教を、ローマ帝国の国教とし、 他のすべ

ての異教信仰を禁止した。

■ ローマ帝国の分裂。

ROMAN EMPIRE) の領土は、 2分割され、

西ローマ帝国 (英:THE WEST ROMAN

EMPIRE ) と、 東ローマ帝国 (英:THE

EAST ROMAN EMPIRE ) になる。

● 紀元(後)395年の、テオドシウス帝(1世) (英:

THE EMPEROR THEODOSIUS) の死後、

テオドシウス帝(1世)の2子によって、ローマ帝国

の領土は、 東西に分割され、ローマ帝国は、2つ

に分裂した。

■ 西ローマ帝国(紀元(後)395~476年)の最初

の皇帝は、 ホノリウス (皇帝在位、紀元後395

~429年)で、 都をミラノとし、 後にラヴェンナ

(402年より) とした。

■ 東ローマ帝国 (紀元(後)395~1453)の最初

の皇帝は、 アルカディウス (皇帝在位、 紀元

(後)395~408年)で、 都をコンスタンティノー

プルとした。 アルカディ ウスは、 皇帝教皇主義

をとった。

■ 西ローマ帝国の滅亡。

■ 紀元(後)476年に、 西ローマ帝国 が、滅亡する。

● 紀元(後)476年に、 西ローマ帝国の、最後の皇帝

(英:THE LAST EMPEROR)、 ロムルス・アウ

グストウルス (英:ROMULUS AUGUSTULUS)

は、 ゲルマン人の傭兵(ようへい)隊長のオドアケル

(英:ODOACER OF THE GOTHS) により退

位させられ、 ここに、西ローマ帝国が 滅亡する。

■ 東ローマ帝国の滅亡。

■ 紀元(後)1453年に、 東ローマ帝国 が、滅亡する。

● 紀元(後)1453年に、 東ローマ帝国 の首都であり、

砦(とりで)である、 コンスタンチノープル (英:CON-

STANTINOPLE) は、 オスマン・トルコ帝国のメフ

メト2世 (英:MEHMET I I ) により包囲され、攻

撃され、陥落し、 ここに、東ローマ帝国が 滅亡する。

● TKKI カナヤマ 著 世界史 辞典。

◆ ローマ帝国(帝政ローマ)

主要皇帝リスト。

■ ローマ帝国(帝政ローマ、紀元

前27年~紀元後395年)の主

な皇帝 <帝位順>。

■ アウグストウス (= オクタウィアヌス)。

● ローマ帝国皇帝。

皇帝在位、紀元前27年~紀元後14年。

■ ティベリウス。

● ローマ帝国皇帝。

皇帝在位、紀元後14年~紀元後37年。

■ カリグラ (= カリギュラ)。

● ローマ帝国皇帝。

皇帝在位、紀元後37年~紀元後41年。

● TKKI カナヤマ 著 世界史 辞典。

■ クラウディウス (= クラウディウス

・ドルスス)。

● ローマ帝国皇帝。

皇帝在位、紀元後41年~紀元後54年。

■ ネロ。

● ローマ帝国皇帝。

皇帝在位、紀元後54年~紀元後68年。

■ ウェスパシアヌス。

● ローマ帝国皇帝。

皇帝在位、紀元後69年~紀元後79年。

■ ティトウス。

● ローマ帝国皇帝。

皇帝在位、紀元後79年~紀元後81年。

● TKKI カナヤマ 著 世界史 辞典。

■ ドミティアヌス。

● ローマ帝国皇帝。

皇帝在位、紀元後81年~紀元後96年。

■ ネルヴァ (= ネルウァ)。

● ローマ帝国皇帝、 五賢帝の一人。

皇帝在位、紀元後96年~紀元後98年。

■ トラヤヌス。

● ローマ帝国皇帝、 五賢帝の一人。

皇帝在位、紀元後98年~紀元後117年。

■ ハドリアヌス。

● ローマ帝国皇帝、 五賢帝の一人。

皇帝在位、紀元後117年~紀元後138年。

● TKKI カナヤマ 著 世界史 辞典。

■ アントニヌス・ピウス。

● ローマ帝国皇帝、 五賢帝の一人。

皇帝在位、紀元後138年~紀元後161年。

■ マルクス・アウレリウス。

● ローマ帝国皇帝、 五賢帝の一人。

皇帝在位、紀元後161年~紀元後180年。

■ コンモドウス。

● ローマ帝国皇帝。

主軸皇帝在位、紀元後180年~紀元後

192年。

■ セプティミウス・セウェルス。

● ローマ帝国皇帝。

皇帝在位、紀元後193年~紀元後211年。

■ カラカラ。

● ローマ帝国皇帝。

主軸皇帝在位、紀元後211年~紀元後

217年。

■ ヘリオガバルス。

● ローマ帝国皇帝。

皇帝在位、紀元後218年~紀元後222年。

● TKKI カナヤマ 著 世界史 辞典。

■ アレクサンデル・セウェルス

(= セウェルス・アレクサンデル)。

● ローマ帝国皇帝。

皇帝在位、紀元後222年~紀元後235年。

■ 軍人皇帝時代の皇帝。

● ローマ帝国皇帝、 約26名の皇帝。

皇帝在位、紀元後235年~紀元後284年。

○ 軍人皇帝時代に、約26名の皇帝が乱立

する。

■ ディオクレティアヌス。

● ローマ帝国皇帝、 統合皇帝、 東方皇帝

(東方正帝)。

皇帝在位、紀元後284年~紀元後305年。

■ ガレリウス。

● ローマ帝国皇帝、 東方皇帝(東方正帝)。

皇帝在位、紀元後305年~紀元後308年。

● TKKI カナヤマ 著 世界史 辞典。

■ リキニウス。

● ローマ帝国皇帝、 東方皇帝(東方正帝)。

皇帝在位、紀元後308年~紀元後324年。

■ マクシミアヌス。

● ローマ帝国皇帝、 西方皇帝(西方正帝)。

皇帝在位、紀元後286年~紀元後305年。

■ コンスタンティウス・クロルス。

● ローマ帝国皇帝、 西方皇帝(西方正帝)。

皇帝在位、紀元後305年~紀元後306年。

■ コンスタンティヌス1世。

● ローマ帝国皇帝、 西方皇帝(西方正帝)、

統合皇帝。

皇帝在位、紀元後307年~紀元後337年。

● TKKI カナヤマ 著 世界史 辞典。

■ コンスタンティウス2世。

● ローマ帝国皇帝、 東方皇帝、 統合皇帝。

皇帝在位、紀元後337年~紀元後361年。

■ ユリアヌス。

● ローマ帝国皇帝、 統合皇帝。

皇帝在位、紀元後361年~紀元後363年。

■ ウァレンティニアヌス1世。

● ローマ帝国皇帝、 西方皇帝。

皇帝在位、紀元後364年~紀元後375年。

● TKKI カナヤマ 著 世界史 辞典。

■ グラティアヌス。

● ローマ帝国皇帝、 西方皇帝。

皇帝在位、紀元後375年~紀元後383年。

● TKKI カナヤマ 著 世界史 辞典。

■ ウァレンティニアヌス2世。

● ローマ帝国皇帝、 西方皇帝。

皇帝在位、紀元後375年~紀元後392年。

■ ウァレンス。

● ローマ帝国皇帝、 東方皇帝。

皇帝在位、紀元後364年~紀元後378年。

■ テオドシウス1世。

● ローマ帝国皇帝、 東方皇帝、統合皇帝。

皇帝在位、紀元後379年~紀元後395年。

#theromanempire-appearingscenes

♪♪ ローマ帝国(帝政ローマ) が登場

する、興味深い、ドキュメンタリー、

ドラマ、映画 。

★ ローマ帝国(帝政ローマ) が登 場

する、興味深い、ドキュメンタリー 。

■ 『 ザ・ローマ帝国の興亡 』。

○ 英語題名: ANCIENT ROME-THE

RISE AND FALL OF AN EMPIRE。

○ 2006年・英BBC制作ドキュメンタリー・

ドラマ。

■ 第1話 「 ネロ 」。

○ 紀元(後)1世紀のローマ国家(ローマ

帝国)を描く。

○ ローマ皇帝・ネロ(英:THE EMPEROR

NERO)を中心に描く。

■ 第4話 「 ユダヤ戦争 」。

○ 紀元(後)1世紀のローマ国家(ローマ

帝国)を描く。

○ パレスチナ(英:PALESTINA)のユダヤ

戦争を中心に描く。

■ 第5話 「 コンスタンティン 」。

○ 紀元(後)4世紀のローマ国家(ローマ

帝国)を描く。

○ ローマ皇帝・コンスタンティヌス1世 (英:

THE EMPEROR CONSTANTINUS I)

を中心に描く。

■ 『 ローマ皇帝の歩いた道 』 。

● 「前編 海を制したアウグス

トゥス」。

(NHKテレビ・2004年4月19日・

本放送・ドキュメンタリー番組)。

■ 古代ローマ帝国前期の全般を述べる。

■ 古代ローマ帝国前期の支配各地を述べる。

■ アウグストゥスの足跡をたどる。

■ 古代ローマ帝国の円形闘技場を述べる。

■ 『 ローマ皇帝の歩いた道 』 。

● 「後編 末路を見つめたハドリ

アヌス」。

(NHKテレビ・2004年・本放送・ドキュ

メンタリー番組)。

■ 古代ローマ帝国前期の全般を述べる。

■ 古代ローマ帝国前期の支配各地を述べる。

■ ハドリアヌス帝の足跡をたどる。

■ 『 古代ローマ1000年史 』 。

(2008年1月3日・本放送・TBS・テレビ・

ドキュメンタリー)。

■ 古代文明のルーツを求めて

ANCIENT WORLDS PRESENTED

BY RICHARD MILES.

『 古代ローマの興亡② 』。

6.CITY OF MAN, CITY OF GOD.

(BBC・ドキュメンタリー)。

● 帝政ローマ(ローマ帝国)を述べる。

★ ローマ帝国(帝政ローマ) が登

場する、興味深い、ドラマ、映画。

● (注意) ドラマ、映画は、フィクション です。

歴史のドラマ、映画は、史実(歴史上の事実)

と 架空の出来事 が 混じって描かれてい

ます。 また、現代風にアレンジしてあります。

■ 『 第九軍団のワシ 』。

(英語題名: ‘‘ THE EAGLE ’’)。

(イギリス映画)。

■ 『 ボルケーノ in ポンペイ 』。

(英語原題) ‘‘ POMPEII ’’

(2007年イタリア映画)。

● 古代ローマ都市のポンペイは、 イタリア

南部のヴェスヴィオ火山の噴火により、埋没

した。 そのおかげで、現在、 ポンペイは、

古代ローマを知る、タイム・カプセルとなっ

ている。

■ 『 グラディエイター 』。

(英語題名: ‘‘ GLADIATOR ’’)。

(2000年アメリカ映画)。

● 古代ローマ帝国時代の当時、政治を安定さ

せるため、 皇帝 や ローマ各地の有力者

は、ローマ帝国内各地のローマ市民や現地

住民に、 無償で、 食べ物(パン)と娯楽

(サーカス)を与えた。 ローマ帝国内各地の

ローマ市民や現地住民 は、当時、娯楽(サ

ーカス)の1つとして、 円形闘技場で、剣闘

士(グラディエイター)の試合を楽しんだ。

■ 『 メル・ブルックス 珍説

世界史 PART I 』。

(英語題名: ‘‘ MEL BROOKS’

HISTORY OF THE WORLD

PART I ’’)。

(1981年アメリカ映画)。

● コメディー映画で、 ローマ帝国の状況

をコミカルに描いている。

■ 『 ローマン・エンパイア 』。

(英語題名: ‘‘ROMAN EMPIRE’’)。

(2003年イタリア映画)。

● ピーターオトゥール主演。

● 主にオクタヴィアヌスを描く。

● 共和政ローマ末期と帝政ローマ初期を

描く。

● オクタウィアヌス(オクタヴィアヌス)が 自分

の生涯を回想して、 共和政から帝政への移

行期を描き出す。

オクタウィアヌス(オクタヴィアヌス) (帝

政後アウグスツスと呼ばれる) を中心に描く。

■ 『 エンパイア I,II,III 』。

(英語題名: ‘‘ EMPIRE I,II,III ’’)

(2005年アメリカ・テレビドラマ・シリーズ)。

● 主にオクタウィアヌス(オクタヴィアヌス)を

描く。

■ 『 センチュリオン 』。

(英語題名: ‘‘ CENTURION ’’)。

(2009年イギリス映画)。

● 紀元後(AD)117年頃のイギリス(大ブリ

テン島)で、 現在のスコットランドとイング

ランドの境近くで、 ローマ帝国(多民族編

成)軍団のローマ軍人 と ピクト人 (2系

統スコットランド人の1つ) との戦争を描く。

● 現在のスコットランド人は、 スコットランド

地域の原住民・ピクト人 と、 原住地アイ

ルランド島からスコットランド地域へ移住し

たスコット人の混血民族である。

□ 世界史 辞典 の先頭ページへ 。

■ ロシア

■ ロシア。

■ 名称 : ロシア。

● 英名 : RUSSIA。

■ 国名別名 : ロシア連邦 (Fc14)。

● 英語 国名別名 : THE RUSSIAN

FEDERATION (Fc14)。

■ 現存独立国。 《国名》。

■ 略称名 (略号コード) : Ⓞ Ⓘ Ⓕ RUS。

■ ロシアの位置 (英:THE RUSSIAN

(RUSSIA’S) LOCATION) :

ヨーロッパ北東部 と アジア北部。

■ ロシアの国民 (英:THE NATIONAL(S)

OF RUSSIA) :

ロシア人

(英:RUSSIAN(S))。

■ ロシアは、 ヨーロッパロシア (ヨーロッパ北

東部) と、 アジアロシア ( アジア北部のシ

ベリア) に区分される。

ロシア領内のカフカス(コーカサス)北部

地域(北カフカス(北コーカサス)地方)は、ヨ

ーロッパロシアに含める場合 と、 アジアロ

シアに含める場合 がある。

● TKKI カナヤマ著 電子書籍。

◆ 現在のロシア (RUS)。

■ 国の面積 : 約 17,098,000 KM2。

(Ar14)

■ 国の人口 : 約 142,836,000 人。

(Po14)

■ 人口密度 : 8.4 人/KM2。

(Pd14)

■ 国の首都 : モスクワ 。 (Ca14)

(英:MOSCOW (MOSKVA))。

○ 数値は、国連統計に基づく。

■ ロシア (英:RUSSIA) は、 現在、ヨーロ

ッパ北東部とアジア北部にある独立国 であ

る。

■ ロシアの国名の別名は、 ロシア連邦

(英:THE RUSSIAN FEDERATION)

(Fc14) である。

● TKKI カナヤマ著 電子書籍。

■ ロシアの位置 (英:THE RUSSIAN

(RUSSIA’S) LOCATION) は、

ヨーロッパ北東部とアジア北部 である。

■ ロシアの国民 (英:THE NATIONAL(S)

OF RUSSIA) は、 ロシア人

(英:RUSSIAN(S)) である。

■ ロシアは、 ヨーロッパロシア と、 アジアロ

シア (シベリア、アジア北部) に区分される。

ロシア領内のカフカス(コーカサス)北部

地域(北カフカス(北コーカサス)地方)は、 ヨ

ーロッパロシアに含める場合 と、 アジアロシ

アに含める場合 がある。

● TKKI カナヤマ著 電子書籍。

■ ロシアは、 ヨーロッパロシア (英:EURO-

PEAN RUSSIA) と、 アジアロシア (シベ

リア、アジア北部) (英:ASIAN RUSSIA

(SIBERIA, NORTHERN ASIA) に区分

される。

ロシア領内のカフカス(コーカサス)北部

地域(北カフカス(北コーカサス)地方) (英:

THE NORTHERN KAVKAZ (CAUCA-

SAS) REGION) は、 ヨーロッパロシアに

含める場合 と、 アジアロシアに含める場合

がある。

■ 時差。

ロシアの時差。

● 協定世界時 (UTC、グリニッジ標準時

(GMT)) との時差:

・モスクワ時間 +4時間 (Td14)。

・エカテリンブルク時間 +6時間 (Td14)。

・ノヴォシビルスク時間 +7時間 (Td14)。

・ノリリスク時間 +8時間 (Td14)。

・イルクーツク時間 +9時間 (Td14)。

・ヤクーツク時間 +10時間 (Td14)。

・ウラジオストック時間 +11時間 (Td14)。

・マガダン時間 + 12時間 (Td14)。

● 日本標準時(JST)との時差:

・モスクワ時間 -5時間 (Td14)。

・エカテリンブルク時間 -3時間 (Td14)。

・ノヴォシビルスク時間 -2時間 (Td14)。

・ノリリスク時間 -1時間 (Td14)。

・イルクーツク時間 0時間 (Td14)。

・ヤクーツク時間 +1時間 (Td14)。

・ウラジオストック時間 +2時間 (Td14)。

・マガダン時間 + 3時間 (Td14)。

■ 言語。

ロシアの言語。

● 連邦公用語 : ロシア語

(英: RUSSIAN) (東スラブ系諸語

の1つ) (La14)。

● 現地語 :

ロシア語が、主に、話されている。

● 通用する国際語 : ロシア語。

■ 民族。

ロシア連邦の民族は、 主にロシア人

(民族)・約79% (英:MAINLY ETHNIC

RUSSIAN(S) (THE ETHNIC GROUP))

と、 その他の100以上の民族 で構成されて

いる (Eg14)。

● TKKI カナヤマ著 電子書籍。

■ 宗教。

ロシア連邦での宗教は、 主に、キリスト

教 (ギリシア正教の一派のロシア正教の信

者多し)・約89%、 イスラム教・約9% など

である (Re14)。

■ 1人当たりの国民総所得(GNI)。

ロシアの1人当たりの国民総所得

(GNI)は、 9, 340ドル である (Gi14)。

■ 略称名 (略号コード)。

ロシア(英:RUSSIA)の略称名(略号コー

ド)は、 Ⓞ Ⓘ Ⓕ RUS で ある。

● (Ⓞ): IOCコード 。

(Ⓘ): ISO 3166-1 alpha3 コード 。

(Ⓕ): FIFAコード。

◆ ロシアの歴史。

■ ロシアの歴史の詳細に関しては、「 ロシア史

ガイドブック 」 を参照してください。

■ ロシアの歴史の詳細に関しては、 世界史辞典

の「 ロシアの歴史 」 を参照してください。

◆ (Hi37) ロシア詳細歴史一覧表。

○ 現在から過去へ。

■ 1992年 - 現在。

● ロシア連邦 の統治。

○ 1992年から現在まで、

ロシア連邦 (1992年-現在) が、 ヨー

ロッパロシア と アジアロシア の地域を

統治する。

○ 1992年から現在まで、

ロシア連邦 (1992年-現在、英:THE

RUSSIAN FEDERATION) が、 ヨー

ロッパロシア と アジアロシア の地域

(英:THE REGION OF EUROPEAN

RUSSIA AND ASIAN RUSSIA) を

統治する。

● TKKI カナヤマ著 ロシア史ガイドブック。

○ 1992年に、 「ロシア共和国」 (1991年

-1992年、英:THE REPUBLIC OF

RUSSIA )は、 「ロシア連邦」 と改名する。

■ 1991年 - 1992年。

● ロシア共和国 の統治。

○ 1991年から1992年まで、

ロシア共和国 (1991年-1992年、英:

THE REPUBLIC OF RUSSIA) が、

ヨーロッパロシア と アジアロシア の地域

を統治する。

● TKKI カナヤマ著 ロシア史ガイドブック。

○ 1991年に、 ソビエト社会主義共和国連邦

(ソ連、ソ連邦、ソビエト(ソヴィエト)連邦、

1922年-1991年、英:THE UNION

OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS

(USSR)、または、THE SOVIET UNION)

は、 解体した。

そして、1991年に、「ロシア共和国」が、

建国された。

○ 1991年12月に、 ソビエト社会主義共和国

連邦が解体する。

● TKKI カナヤマ著 ロシア史ガイドブック。

■ 1922年 - 1991年。

● ソビエト社会主義共和国連邦 (ソ連)

の統治。

○ 1922年から1991年まで、

ソビエト社会主義共和国連邦 (ソ連、ソ連邦、

ソビエト(ソヴィエト)連邦、1922年-1991

年、英: THE UNION OF SOVIET

SOCIALIST REPUBLICS (USSR)、

または、 THE SOVIET UNION) が、

ヨーロッパロシア と アジアロシア の地域を

統治する。

● TKKI カナヤマ著 ロシア史ガイドブック。

○ 1922年12月に、ソビエト社会主義共和国連

邦が成立する。

■ 1917年 - 1922年。

● ソビエト・ロシア の統治。

○ 1917年から1922年まで、

ソビエト・ロシア (= ソヴィエト・ロシア、1917

年-1922年、英:SOVIET RUSSIA) が、

ヨーロッ パロシア と アジアロシア の地域を

統治する。

● TKKI カナヤマ著 ロシア史ガイドブック。

○ 1917年3月に、 ロシア帝国(ロマノフ朝)

(1613年-1917年、英:THE RUSSIAN

EMPIRE OF THE ROMANOV

DYNASTY) が滅亡する。

○ 1917年11月に、 ソビエト(ソヴィエト)政

権が樹立される。

● TKKI カナヤマ著 ロシア史ガイドブック。

■ 1613年 - 1917年。

● ロシア帝国(ロマノフ朝) の統治。

○ 1613年から1917まで、

ロシア帝国(ロマノフ朝) (1613年-1917

年、英:THE RUSSIAN EMPIRE OF

THE ROMANOV DYNASTY) が、 ヨー

ロッパロシア と アジアロシア の地域を統

治する。

● TKKI カナヤマ著 ロシア史ガイドブック。

○ 1613年に、ミハイル・ロマノフ (皇帝在位:

1613-1645年、英:MIKHAIL ROMA-

NOV) が、 ロシア帝国のロマノフ朝 (16

13年-1917年、英:THE ROMANOV

DYNASTY) を樹立する。

● TKKI カナヤマ著 ロシア史ガイドブック。

■ 1598年 - 1613年。

● 政治改革期(動乱時代)のロシア。

○ 1598年から1613年まで、

ロシアは、 政治改革期(動乱時代) (英:

THE POLITICAL REFORMING

PERIOD) であった。

● TKKI カナヤマ著 ロシア史ガイドブック。

○ 1598年に、 ロシア帝国のリューリク朝

(1547年-1598年、英:THE RUSSIAN

EMPIRE OF THE RURIK DYNASTY)

が断絶する。

■ 1547年 - 1598年。

● ロシア帝国(リューリク朝) の統治。

○ 1547年から1598年まで、

ロシア帝国(リューリク朝) (1547年-1598

年、英:THE RUSSIAN EMPIRE OF

THE RURIK DYNASTY) が、 ヨーロッパ

ロシア地域を統治する。

● TKKI カナヤマ著 ロシア史ガイドブック。

○ 1547年に、 モスクワ大公国 (1328年-

1547年、英:THE GRAND DUCHY OF

MOSCOW) のモスクワ大公のイワン4世

(英:IVAN IV、生没年:1530年-1584年、

大公(英:THE GRAND DUKE):1533年

-1547年) が、 ツアーリの称号を使用し、

ロシア帝国(リューリク朝)が、 成立する。

● TKKI カナヤマ著 ロシア史ガイドブック。

■ 1480年 - 1547年。

● モスクワ大公国 の統治。

○ 1480年から1547年まで、

モスクワ大公国 (1328年-1547年、英:

THE GRAND DUCHY OF MOSCOW)

が、 ヨーロッパロシア地域を統治する。

● TKKI カナヤマ著 ロシア史ガイドブック。

○ 1480年に、 モスクワ大公国のイワン3世

(英:IVAN III、 生没年:1440年-1505

年、大公(英:THE GRAND DUKE):

1462年-1505年) が、 キプチャク・ハン

国 (1243年-1502年、英:THE

KHANATE OF KIPCHAK) より独立する。

● TKKI カナヤマ著 ロシア史ガイドブック。

■ 1478年 - 1480年。

● モスクワ大公国 と モンゴル人のキプ

チャク・ハン国 の統治。

○ 1478年から1480年まで、

モスクワ大公国 (1328年-1547年)

と、 モンゴル人のキプチャク・ハン国

(1243年-1502年) が、 ヨー ロッパロ

シア地域を統治する。

○ 1478年から1480年まで、

モスクワ大公国 (1328年-1547年、英:

THE GRAND DUCHYOF MOSCOW)

と、 モンゴル人のキプチャク・ハン国

(1243年-1502年、 英:THE MON-

GOLIAN TERRITORY OF THE

KHANATE OF KIPCHAK) が、 ヨー

ロッパロシア地域を統治する。

● TKKI カナヤマ著 ロシア史ガイドブック。

○ 1478年に、 モスクワ大公国が、ノヴゴロ

ド公国 (862年頃-1478年、英:THE

DUCHY OF NOVGOROD ) を併合す

る。

■ 1328年 - 1478年。

● ノヴゴロド公国、モスクワ大公国、モンゴ

ル人のキプチャク・ハン国 の統治。

○ 1478年から1480年まで、

ノヴゴロド公国 (862年頃-1478年)、

モスクワ大公国 (1328年-1547年)、

モンゴル人のキプチャク・ハン国 (1243

年-1502年) が、 ヨーロッパロシア 地

域を統治する。

○ 1478年から1480年まで、

ノヴゴロド公国 (862年頃-1478年、

英:THE DUCHY OF NOVGOROD )、

モスクワ大公国 (1328年-1547年、

THE GRAND DUCHY OF MOS-

COW)、 モンゴル人のキプチャク・ハン国

(1243年-1502年、英:THE MON-

GOLIAN TERRITORY OF THE

KHANATE OF KIPCHAK) が、ヨー

ロッパロシア地域を統治する。

● TKKI カナヤマ著 ロシア史ガイドブック。

○ 1328年に、 イワン1世が、 モスクワ大公

となる。

○ 1328年に、 イワン1世 (英:IVAN I)が、

モスクワ大公 (英:THE GRAND DUKE

OF THE GRAND DUCHY OF THE

MOSCOW (1328-1547)) となる。

● TKKI カナヤマ著 ロシア史ガイドブック。

■ 1243年 - 1328年。

● ノヴゴロド公国 と モンゴル人のキプチャ

ク・ハン国 の統治。

○ 1243年から1328年まで、

ノヴゴロド公国 (862年頃-1478年) と、

モンゴル人のキプチャク・ハン国 (1243年

-1502年) が、 ヨーロッパロシア 地域を

統治する。

○ 1243年から1328年まで、

ノヴゴロド公国 (862年頃-1478年、英:

THE DUCHY OF NOVGOROD ) と、

モンゴル人のキプチャク・ハン国 (1243年

-1502年、英:THE MONGOLIAN

TERRITORY OF THE KHANATE

OF KIPCHAK) が、 ヨーロッパロシア

地域を統治する。

● TKKI カナヤマ著 ロシア史ガイドブック。

○ 1243年に、 モンゴル人のキプチャク・ハン

国 (1243年-1502年) が、成立す る。

○ 1243年に、 モンゴル人のキプチャク・ハン

国 (1243年-1502年、英:THE MON-

GOLIAN TERRITORY OF THE

KHANATE OF KIPCHAK)が、成立する。

● TKKI カナヤマ著 ロシア史ガイドブック。

■ 1240年 - 1243年。

● ノヴゴロド公国 と モンゴル人 の統治。

○ 1240年から1243年まで、

ノヴゴロド公国 (862年頃-1478年、英:

THE DUCHY OF NOVGOROD ) と、

モンゴル人 (英:THE MONGOLIAN

TERRITORY) が、 ヨーロッパロシア地

域を統治する。

● TKKI カナヤマ著 ロシア史ガイドブック。

■ 1169年 - 1240年。

● ノヴゴロド公国 と 南ロシア諸侯 の

統治。

○ 1169年から1240年まで、

ノヴゴロド公国 (862年頃-1478年、英:

THE DUCHY OF NOVGOROD) と、

南ロシア諸侯 (英:THE TERRITORIES

OF THE SOUTHERN RUSSIAN

NOBLES) が、 ヨーロッパ・ロ シア地域を

統治する。

● TKKI カナヤマ著 ロシア史ガイドブック。

■ 紀元(後) 9世紀頃 - 1169年。

● ノヴゴロド公国 と キエフ公国 の統治。

○ 紀元(後)9世紀頃から1169年まで、

ノヴゴロド公国 (862年頃-1478年、英:

THE DUCHY OF NOVGOROD) と、

キエフ公国 (882年-1169年、英:THE

DUCHY OF KIEV) が、 ヨーロッパロ

シア地域を統治する。

● TKKI カナヤマ著 ロシア史ガイドブック。

■ 紀元(後) 8世紀頃 - 9世紀頃。

● 東スラブ人のロシア人などが居住。

○ 紀元(後) 8世紀頃から9世紀頃まで、

ドニエプル川流域に移住したスラブ人は、

東スラブ人 (英:THE EAST SLAVIC

PEOPLES) のロシア人 (英:ETHNIC

RUSSIAN(S)) などとなり、 ヨーロッパ

ロシア地域に定住する。

● TKKI カナヤマ著 ロシア史ガイドブック。

■ 紀元(後) 7世紀頃 - 8世紀頃。

● カルパティア地方のスラブ人が、ドニエプ

ル川地域に移動。

○ 紀元(後)7世紀頃から8世紀頃まで、

ルーマニア北方の、カルパティア地方にいた

スラブ人が、 ドニエプル川に沿って北上し、

ヨーロッパ・ロシア地域の、ドニエプル川(ドネ

プル川)流域 に移住する。

● TKKI カナヤマ著 ロシア史ガイドブック。

○ 紀元(後)7世紀頃から8世紀頃まで、 黒

カスピ海北西のルーマニア北方の、カルパテ

ィア地方 (英:THE CARPATHIAN

REGION) にいたスラブ人 (英:THE

SLAVIC PEOPLES) が、 ドニエプル川

に沿って北上し、 ヨーロッパ・ロシア地域の、

ドニエプル川(:ドネプル川)流域 (英:THE

DNIEPER (DNEPR) RIVER REGION)

に移住する。

● TKKI カナヤマ著 ロシア史ガイドブック。

□ 世界史 辞典 の先頭ページへ 。

■ ロシア人

(ロシア民族)

(ろしあじん、ろしあみんぞく)。

■ ロシア人(ロシア民族)。

■ 名称 : ロシア人(ロシア民族)

(ろしあじん、ろしあみんぞく)。

■ 英語名 : ETHNIC RUSSIAN(S).

■ 現存民族。 《民族》。

■ ロシア人( ロシア民族)。

<東スラブ人(族) (= 東スラブ(系)諸族)。

<民族。

■ ロシア人( ロシア民族)の歴史の詳細につい

ブック」 を参照してください。

● TKKI カナヤマ著 世界史辞典 61534。

■ ロシア人( ロシア民族)とは、 ロシア民族への

帰属意識をもち、 ロシア語を母国語とする人

々である。

● TKKI カナヤマ著 世界史辞典。

■ ロシア人、即ち、ロシア民族は、 インド・ヨーロ

の、東スラブ人(族)(= 東スラブ系諸族)の 一派

の民族であり、 現存民族である。

ロシア人( ロシア民族)の英語名は、ETH-

NIC RUSSIAN(S)、 THE (ETHNIC)

RUSSIAN PEOPLE である。

● TKKI カナヤマ著 世界史辞典。

● ロシア人、即ち、ロシア民族 (英: ETHNIC

RUSSIAN(S)、THE (ETHNIC) RUSSIAN

PEOPLE) は、 インド・ヨーロッパ系諸族 (英:

THE INDO-EUROPEAN PEOPLES) の、

THE SLAVIC PEOPLES) の、 東スラブ人

(族)(= 東スラブ系諸族、英:EAST SLAV(S),

の民族 (英:ETHNIC GROUP(S)) であり、

現存民族である。

● TKKI カナヤマ著 世界史辞典。

■ ロシア人の言語。

ロシア人は、 言語は、母国語として、ロシア

● TKKI カナヤマ著 世界史辞典。

■ ロシア人の現居住地 (英:THE RUSSIAN

INHABITING AREAS)。

ロシア人は、 現在、ヨーロッパロシア、アジ

アロシアを中心に居住する。

● TKKI カナヤマ著 世界史辞典。

■ ヨーロッパ・ロシア定住民 (原住民)。

ロシア人は、 ヨーロッパロシア定住民(原

住民)である。

ロシア人は、 原住地として、最終的に、ヨ

ーロッパロシアに定住した民族 である。

● TKKI カナヤマ著 世界史辞典。

□ 世界史 辞典 の先頭ページへ 。

■ ロシア語

(ろしあご)。

■ ロシア語。

■ 名称 : ロシア語 ( ろしあご)。

■ 英語名 :

THE RUSSIAN LANGUAGE.

■ 現存使用語。 《言語》。

■ ロシア語。

<東スラブ語 (= 東スラブ系諸語)。

<スラブ語 (= スラブ系諸語)。

<インド・ヨーロッパ語族 (= インド・ヨーロ

ッパ系諸語)。

<言語。

ブック」 を参照してください。

● TKKI カナヤマ著 世界史辞典 62329。

■ 現代世界・国際共通4か国語。

THE PRESENT-DAY INTERNATIONAL COMMON 4 LANGUAGES.

■ ロシア語。

■ <ロシア語の上位分類>

● ロシア語は、 インド・ヨーロッパ語族(= インド・

ヨーロッパ系諸語)の、スラブ語(= スラブ系諸

語)の、東スラブ語(= 東スラブ系諸語)の1つ

であり、 現存使用語である。

■ <ロシア語の母国語民族>

として、使用されている。

■ <ロシア語の母国語地域>

らす、ヨーロッパロシア、 その他のロシア民族

(ロシア人)が居住 する地で、 母国語として使

用されている。

■ <ロシア語の通用地域>

● ロシア語は、 ロシア連邦 及び、 旧ロシア(ソ

連)領土・占領地、 旧ロシア(ソ連)友好国、 現

ロシアの友好国、 現ロシア属領領土・占領地で、

多かれ少なかれ、理解される。

■ <ロシア語の通用分野>

● ロシア語は、 現在、英語、フランス語、スペイ

ン語と並んで、 英・仏・西・露語の現代世界共

通国際語の1つとして、 世界各地で使用され

ている。

● ロシア語は、 現在、英語、フランス語、ドイツ

語と並んで、 英・仏・露・独語の現代世界有力

学術国際語の1つとして、 世界各地の研究者

に使用されている。

■ ロシア語通用圏。

(THE RUSSIAN UNDERSTANDABLE

AREAS).

● TKKI カナヤマ著 電子書籍。

■ ロシア語通用圏とは、 ロシア語を、母国語、または、

第1外国語 とする地域 である。

○ 第1外国語とは、 ある1つの地域で、最も理解される

(最も知られている、または、最も使われている)

外国語である。

■ ロシア語母国語地域は、 ヨーロッパロシア地域 な

どである。

■ ロシア語・第1外国語地域は、 シベリア、外モンゴル、

中央アジア などの地域である。

■ ロシア民族(ロシア人)。

■ ロシア人、即ち、ロシア民族は、 インド・ヨーロ

の、東スラブ人(族)(= 東スラブ系諸族)の 一派

の民族であり、 現存民族である。

ロシア人( ロシア民族)の英語名は、ETH-

NIC RUSSIAN(S)、 THE (ETHNIC)

RUSSIAN PEOPLE である。

■ ロシア人、即ち、ロシア民族 (英: ETHNIC

RUSSIAN(S)、THE (ETHNIC) RUSSIAN

PEOPLE) は、 インド・ヨーロッパ系諸族 (英:

THE INDO-EUROPEAN PEOPLES) の、

THE SLAVIC PEOPLES) の、 東スラブ人

(族)(= 東スラブ系諸族、英:EAST SLAV(S),

の民族 (英:ETHNIC GROUP(S)) であり、

現存民族である。

□ 世界史 辞典 の先頭ページへ 。

『 あなたのハートには 何が残りましたか? 』。

以 上。