本会議は6月7日〜11日の毎日、10時〜13時、及び15時〜18時に開催された。

本会議の前後、合間にも、NGOは様々な会議に参加した。 |

1.はじめに

2010年6月7日〜11日、スウェーデンのストックホルムで開催された国連環境計画(UNEP)の「水銀に関する法的拘束力のある文書に関する政府間交渉委員会第1回会合(INC1)」には、日本を含めた119カ国の政府、WHO、バーゼル条約事務局など国際機関、及び28カ国からのNGO 41団体の代表54人を含めた約450人が参加しました。当研究会からは安間武が会議へ参加したので、会議の概要を報告します。

2.UNEPの水銀問題への取り組みの経緯

国連環境計画(UNEP)は2001年の第21回管理理事会(GC21)において世界の水銀汚染の削減に取り組むことを決定し、その後、2002年に世界水銀アセスメント公表、2003年に水銀プログラムを設立、 2007年にパートナーシップ・プログラムの推進を経て、 2009年2月のナイロビにおける第25回管理理事会(GC25)において、2013年までに法的拘束力のある文書を制定することに合意し、政府間交渉委員会会合(以降、政府間交渉会議(INC))を計5回、開催することを決定した。この決定に基づき、第1回政府間交渉会議(INC1)が今回、6月7日〜11日にストックホルムで開催された。第2回政府間交渉会議は2011年1月24日〜28日に日本(幕張)で開催されることが決定した。

2001年〜2010年までに実施されたUNEPの水銀取り組みに関する主要事項についてはここをクリック。

3.第1回政府間交渉会議(INC1)の概要

- 会議開催期間:2010年6月7日〜11日

- 場所:ストックホルム アップランド バスビィ会議場(Stockholm, Upplands Vasby at Scandic Infra City)

- 参加者:119カ国の政府、WHO、バーゼル条約事務局など国際機関、28カ国のNGO 41団体からの54人を含めた約450人

- 使用言語:国連6カ国語(英語、仏語、アラビア語、ロシア語、スペイン語、中国語)

- ペーパレス会議:紙の印刷物を基本的に使用しない。参加者は会議場にパソコンを持参し、会議に必要な文書はウェブ上の文書にアクセスすることが前提

4.INC1 で検討された項目

INC1での討議は、2009年2月の第25回管理理事会で決定されたGC25/5に基づいており、今後の政府間交渉会議(INC)で決定される条約の目的や条約に盛り込むべき内容等について参加者が意見を述べたものであり、基本的に決定事項はない。

会議の前半に議長団選出、議題、手続き、組織等の事務上の手続きと各国、地域の声明発表が行なわれ、その後、「水銀に関する法的拘束力のある文書の検討」として、GC25/5 Para 27に基づく下記項目について各国政府、国際機関、NGOが意見を述た。

- 目的

- 供給の削減と保管能力の増大

- 製品中及びプロセス中での需要削減

- 国際貿易の削減

- 大気放出の削減

- 水銀含有廃棄物への対応と汚染サイトの修復

- 知識の増大、意識向上、情報交換

- 能力構築、技術的及び財務的支援の計画

- 遵守

5.各国政府の発言

各国政府は各項目について順次発言したが、非常に多岐にわたるので、本稿では日本、中国、インドの各政府の発言の一部を紹介する。

この報告書はINC1における各討議項目についてのIPENの意見と主要国の発言を紹介している。

■日本政府の発言の一部

- 会議冒頭において、日本政府は「水俣病被害を世界で繰り返さないよう積極的に政府間交渉に貢献する」という内容の発言をした(6月7日)。その発言内容は日本政府が主導するアジア・パシフィック地域の2010年6月8日付けの声明に示される下記内容と合致する。

- 「アジア・パシフィック地域は、ヒト健康と環境への水銀のリスクを削減することの重要性を認める。したがって、我々は水銀の環境への放出を削減するための世界的に法的拘束力のある文書を制定することに積極的にコミットする」。「2013年の日本での外交会議開催と”水俣条約”と名づけることを支持する」。

- 一方、各項目に対する発言の中で日本政府は、「各国政府が受け入れられるもの・・・」、「適切な代替があれば・・・」を強調し、余剰水銀の長期保管については「サウンド・ストレージが必要で、代替がなく、時間がかかる」と防御の姿勢が目立った。

- 水銀は天然にも存在するので、条約の中でエリミネーション(廃絶)という言葉の使用はよくないという内容の発言をした(6月7日)。また、適切な代替がない場合にはprohibit(禁止)よりもphase-out(廃止)の方が適切であると言葉にこだわった(6月9日)。

- これら日本政府の後ろ向きに響く発言に対してNGOの中には、強い条約にしたくない日本政府の消極的な本音が出たとの評価があった。

- 何らかの貿易、例えば保管のための水銀の輸送、又は代替が利用可能でない製品の貿易が必要かもしれないと述べた(日本、ノルウェー、スイス)。

- 第2回政府間交渉会議(INC2)を来年1月に日本で開催することを提案し、INC2の日本での開催が決定した。

- 2013年に開催予定の水銀条約採択のための外交会議を日本で開催し、条約名称を”水俣条約”とすることを提案した(6月7日、11日)。外交会議の開催地は今後決定され、条約名称については、条約採択時に実際に会議が開催された地名が名づけられる。

- 日本政府は会議最終日に会議場のスクリーンを使用して、INC2開催予定の幕張、水俣及び水俣病を紹介した(6月11日)。

- 最終日11日の日本政府の”水俣条約”提案後、化学物質問題市民研究会の安間武が”水俣条約”命名に関して発言した。

- 環境省平成22年6月14日報道発表資料「水銀条約条約の制定に向けた政府間交渉委員会第1回会合」の結果について(お知らせ) に、INC1の概要及び日本政府の発言要旨が報告されている。

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=12607

■中国政府の発言の一部

- 法的拘束力のある文書という表現では自主的アプローチが除外されるとして法的拘束力と自主的アプローチのコンビネーションを主張し、法的拘束力に対して抵抗を示した。

- もし需要が高いままなら、水銀が不法に供給されると主張して、供給に対応する前に需要に目を向けることを求めた。

- 塩ビプラスチックを作るための石炭の使用を正当であるとした。塩化ビニルモノマー製造プロセスは水銀を排出する。石油需要を増やさないために石炭を使い続ける必要がある。中国はある程度の水銀排出はせざるを得ない。

- ほとんどの代表がBAT/BEPを使用して石炭燃焼及び産業用ボイラーからの拘束力のある削減措置を求めたのに対し、中国はその経済は石炭に依存しているので自主的取組がこの問題の唯一の解決であると述べて反対した。定量的な目標とタイムフレームという考えを拒否した。

- ”エッセンシャル(essential)”は範囲が狭いとして、”許容できる使用(acceptable use)”を提案し、塩化ビニルモノマー(VCM)に言及した。

■インド政府の発言の一部

- 自主的アプローチとし、法的拘束力はミニマムにする。

- インドは、”自主的遵守”を提案した。

- インドはラテンアメリカ・カリブ海地域とともに、供給の廃止について柔軟性のある時間枠を強調した。

- インドは(南アフリカの支援を受けて)、削減目標を設定するのは時期尚早であり、石炭燃焼からのこれらのタイプの排出削減は自主的であるべきと述べた。

6.今後の政府間交渉の開催

第2回政府間交渉会議(INC2)は来年1月、日本(千葉市、幕張メッセ)での開催が決定したが、それ以降の政府間交渉会議(INC)は、第3回ブルキナファソ(西アフリカ)、第4回ウルグアイ(南米)、第5回ブラジル又はスイスが検討されている。

7.NGO参加の概要

■NGOの参加について

- UNEPの水銀に関する政府間交渉委員会会合の特徴のひとつは、NGOがこの会合に参加し、決定権はないが、会議の場で発言して意見表明をすることができるということである。

- これは2009年2月第25回管理理事会においてUNEPパートナシップ・プログラム及び政府間交渉会議(INC)へのNGOの参加が認められたからである。(GC25/5 Para.31)

- 参加を希望す るNGOは UNEP に対し、参加資格を認定(accreditation)してもらうために団体の活動経歴書を付けて申請書を提出する必要がある。

- 今回のINC1には、28カ国のNGO 41団体から54人が参加した。その多くは下記NGO連合体のどれか、又は複数に所属している。例えば、当研究会はZMWGとIPENの双方のメンバーであるが、水銀条約関連の活動に関しては、基本的にはZMWGのメンバーということになっている。

- ゼロ・マーキュリー・ワーキング・グループ(ZMWG)(注1)

- 国際POP's廃絶ネットワーク(IPEN)(注2)

- ヘルス・ケアー・ウィズアウト・ハーム(HCWH)(注3)

- その他、歯科用水銀アマルガムの使用の廃絶を訴える団体など

- NGO全体のとりまとめはZMWGとIPENが連携して行ない、他の団体が協力した。非常に見事なNGOのチームワークであった。

- 水銀汚染の影響を最も受ける先住民(米インディアン、カナダ・イヌイット)の団体も参加した。

- 東アジアからの参加は日本からの1名(化学物質問題市民研究会)だけで、韓国、中国、香港、台湾、モンゴルからの参加はなかった。日本を含んで東アジアNGOsの化学物質問題に関する国際的活動への積極的な関与、及び国際NGOsとの継続的なネットワーク活動が少ないように思える。

INC1会議に先立ち6月5日にNGO会議を開催

|

■NGO会議(6月5日)

- INC1に先立つ6月5日に参加NGOが一堂に会し、懇親を深めるとともに、INC1の議論のベースとなるGC25/5の重要事項、小規模金採鉱の論点、水銀貿易、供給と需要、余剰水銀の保管、水銀含有廃棄物、汚染サイト、大気放出、技術・資金援助等について討議した。

- 小規模金採鉱には水銀を使用せずグラビティで金を分離する方法があるが回収率は悪い。水銀の代替としてのシアンの使用について議論がある。小規模金採鉱による金が国庫歳入となっており、センシティブな問題であるとする国がある。例えばフィリピンは80%が小規模金採鉱から得られ、その30%が中央銀行へ。

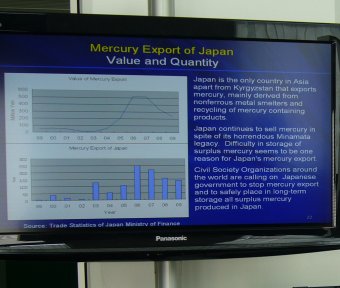

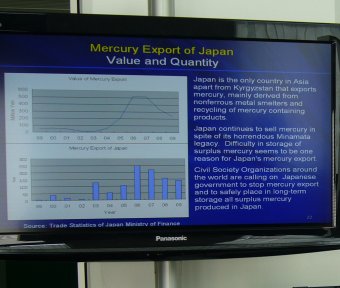

- EU及び米国は水銀輸出をすでに禁止しており、日本も水銀輸出をやめて水銀削減のための世界のリーダーシップを発揮することが求められている。

- 余剰水銀の保管には、立地、技術、資金、管理責任などの問題がある。

- 水銀条約では金属水銀が対象。金属水銀と水銀含有製品/廃棄物は異なる問題である。バーゼル条約と水銀条約の重複の問題がある。

- アジアの途上国のNGOは、過去の経験から日本の技術/資金援助による廃棄物焼却炉の導入を特に警戒している。

- 日本政府は水銀条約に関するZMWGの提案にについてZMWGとの電話会議を応諾し、6月2日に実施したが、下記の政府も、何らかの形でNGOと協議を行なったことが判明した。インド、モーリシャス、オーストラリア、カナダ、中国(NRDCとの協議)、フィリピン、インドネシア、バングラデシュ、パキスタン、レバノン、エジプト、デンマーク、ポーランド、ノルウェー、スイス。

- このように政府がNGOとの事前協議に応じることは一定の評価に値するが、問題は協議の中身である。

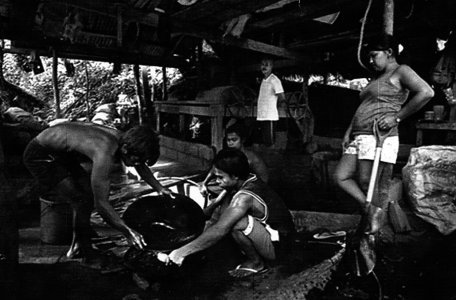

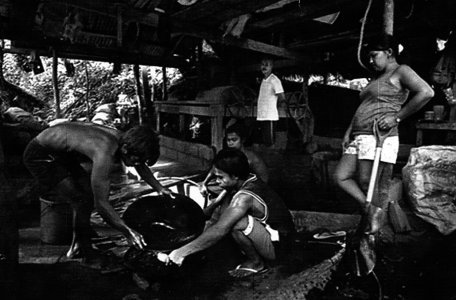

▼解説

フィリピン のASGM 現場

Photo by BAN Toxics!

|

- 小規模金採鉱(ASGM)とは、途上国で行なわれている人力による零細な金採鉱であり、手掘りした金鉱石を前処理した後に水銀を用いて金との合金(アマルガム)をつくり、それを熱して水銀を蒸気にして飛ばし、金を得るという非常に原始的な作業です。

水銀の管理が不十分なために、ヒト健康と環境への有害影響が大きな問題となっており、水銀を使用しない代替手法が求められています。

小規模金採鉱に従事する人々は、ほとんどが非常に貧しい人々で、世界中で家族を含めて1,000万人近くいると言われています。

- 小規模金採鉱(ASGM)で使用される水銀のほとんどは先進国から輸出されており、そのような水銀の供給を断ち、水銀を使用しない安全な代替手法を推進するために、水銀の輸出禁止が水銀条約の大きなテーマです。

例えば、日本は非鉄精錬の副産物や蛍光灯などの水銀含有製品から年間100トン以上の水銀が回収されますが、水銀の国内需要は年間10トン程度なので、回収水銀のほとんどは余剰水銀として輸出されています。

このような水銀の多くが、最終的に途上国の小規模金採鉱で使用されていると言われています。EU及び米国は水銀輸出をすでに禁止しており、日本も水銀輸出をやめることで、世界の水銀削減のリーダーシップを発揮することが求められています。

- 余剰水銀を市場に出さないためにはそれらをどこかに長期間、安全に保管(隔離)する必要がありますが、それらの保管には立地、技術、資金、責任などの問題があります。日本が余剰水銀を輸出している背景にはこのような長期保管の困難さもひとつの理由であるとしています。

安間武(化学物質問題市民研究会/CACP) |

■本会議でのNGOの発言(6月7日〜11日)

- NGOは本会議、及び許可された場合に地域会合に参加し、各項目に対して積極的に発言(インターベンション)した。NGOがこのような国際会議でステークホールダーとして発言することが認められるのは素晴らしいことであり、それはまた各国政府代表及び国際機関代表と対等に議論できる国際NGOのレベルの高さを示すものである。

- 5日間の会議を通じてNGOの発言は20回近くあり、当研究会も最終日に、日本政府の”水俣条約”命名提案に対して発言を行なった。

- ZMWGの発言及びプレスリリース

下記はZMWGからの発言であり、これ以外にIPEN及びHCWHからの発言があった。

Eva Kruemmel (ICC, Canada) |

6月7日

6月8日

6月9日

Richard Gutierrez

(Ban Toxics, Philippines) |

6月10日

6月11日

■NGOによるアクション(6月7日〜11日)

- NGO連合体は本会議場の外に設けられたそれぞれのブースに、ポスター展示やパンフレット、チラシを置き、ブース横のスクリーンではビデオやパワーポイントの放映を行なった。

- ZMWGのスクリーンでの放映

- IPENとスウェーデンのNGOであるSociety for Nature Conservation (SSNC) は、40カ国の政府参加者らから毛髪58サンプルの提供を受け、ストックホルム大学に送り、分析を依頼した。分析結果は報告書にまとめられ、6月下旬に発表された(報告書日本語訳版)。

- IPEN/SSNC のフィッシュ・アクションでは水銀汚染?pike-perch(スズキの仲間の白身魚)のカナッペを政府代表者らに振舞った。

IPEN/SSNC フィッシュ・アクション

|

- ZMWGは、水銀濃度分析計 Lumex のデモ(写真1、写真2、写真3、写真4)を行なった。

- 昼休み又は本会議後の夕方から開催されたUNEPやWHO主催の非公式協議(小規模金採鉱、水銀含有製品、水銀含有美白化粧品、歯科アマルガムなど)にNGOは積極的に参加し、プレゼンテーションなども行った。

8.第1回政府間交渉会議(INC1)への当研究会の関与

当研究会は2008年5月から国際的な水銀汚染削減の運動に取り組み始め、2009年3月アジア水銀保管プロジェクト・ワークショップ(タイ)参加、2009年6月市民団体共同声明発表/署名の国際キャンペーン、2009年10月に共同声明を政府に提出、2009年11月環境省より口頭回答受領し、それを世界のNGOに伝えました。この間、他団体主催の学習会などで国際的な水銀汚染削減の運動を紹介しました。2010年3月9-10日に東京で開催されたUNEP水銀パートナーシップ第2回廃棄物管理分野会合にZMWGを代表して参加し、発言しました。

2010年4月から第1回政府間交渉会議(INC1)参加のための様々な準備を行い、6月のスットクホルムでの会議に臨みました。以下に会議前と会議中の当研究会の活動について紹介します。

■INC1会議開催前の準備

- ZMWGの提案に関するZMWGと日本政府との電話会議に参加

- IPEN及びZMWGの水銀条約に関する声明の共同レビュー及びその日本語化

- UNEP資料の日本語化

- 水俣及び日本の水銀問題をまとめたパワーポイント作成(英、日)

- チラシをBAN Toxics と共同制作

- ポスターをBAN Toxics と共同制作

(ユージン・スミス/アイリーン・スミスさんの写真を使用させていただきました。)

■INC1会議開催中の活動

当研究会のパワーポイント Mercury Issues in Japan ZMWGのブース |

- ZMWGのブースのスクリーンでパワーポイントを上映

- ブースでポスター及びチラシを展示

Photographs by W. Eugene and

Aileen M Smith (c) Aileen M Smith. |

- ”水俣条約”について最終日の本会議で発言

- ”水俣条約”に関する当研究会の発言とその背景説明

当研究会は、日本政府が2013年に制定予定の条約名称を”水俣条約”としたいと本会議で正式に提案したことに対し、”水俣の悲劇”から得られる教訓を明らかにし、それを水銀条約に織り込むことにより、そして人間の活動に由来する全ての水銀を”エリミネーション(廃絶)”する強い国際条約を作ることにより、”水俣の悲劇”を大事にし敬意を払い、それに恥じないようにすることができるとする当研究会の見解を本会議で述べました。

参考:UNEPの水銀取り組みに関する主要事項

- 2001年2月 世界水銀アセスメントを実施することを決定(第21回管理理事会)

- 2002年12月 世界水銀アセスメント公表

- 2003年2月 世界水銀アセスメントをレビュー、決議(第22回管理理事会)

- 2003年 水銀プログラムを設立

- 2005年2月 法的拘束力のある文書の作成やその他の方法)について議論、重金属プログラムを設立(第23回管理理事会)

- 2007年2月 地球規模での水銀汚染防止の現状の取組は不十分。水銀対策の優先分野を列挙。パートナーシッププログラムの推進(第24回管理理事会)

- 2007年11月 UNEP第1回水銀に関するアドホック公開作業グループ会合(バンコク)

条約制定等法的拘束力ある文書と自主的アプローチとの選択について議論

- 2009年2月 UNEP第25回管理理事会(ナイロビ)で、2013年までに法的拘束力のある文書の制定に合意

- 2009年3月 UNEPアジア水銀保管プロジェクト・ワークショップ(バンコク)

- 2009年10月 UNEP水銀に関するアドホック公開作業グループ会合(バンコク)

- 2010年3月 UNEP水銀パートナーシップ第2回廃棄物管理分野会合(東京)

- 2010年6月 UNEP第1回政府間交渉会議(INC1) (ストックホルム)

- 2010年1月 UNEP第2回政府間交渉会議(INC2) (日本/幕張で開催予定)

当研究会はINC1参加のための費用の一部について ZMWG から支援を受けたことを感謝します。

|