「被団協」新聞2025年4月号(555号)

2025年4月号 主な内容

核兵器がゼロにならなければ安心できない

濱住事務局長代行が訴え

核兵器禁止条約第3回締約国会議

3月3日から7日にかけて行なわれた核兵器禁止条約の第3回締約国会議に合わせ、日本被団協の濱住治郎事務局長代行と、和田征子事務局次長がニューヨークに渡航、会議での発言など精力的に活動しました。

|

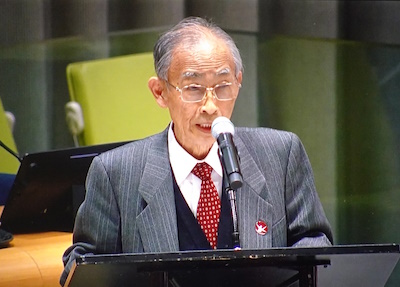

| ハイレベルセッションで発言する濱住さん |

締約国会議初日、オープニングともなる国連本部でのハイレベルセッションでは、濱住治郎事務局長代行が発言し、「被爆者は核兵器がゼロにならなければ安心できない」と訴えました(2面に全文)。同日午後のICAN(核兵器廃絶国際キャンペーン)主催の国会議員会合では、自国が会議に不参加ながらも核軍縮を進めたいと集まった各国の議員らの前で、和田征子事務局次長が各国での政治的な働きかけの重要性を強調しました。

会議期間中、濱住さんと和田さんは各種サイドイベントやユース会合でも発言するなど、朝から晩まで連日の活動となりました。韓国人被爆者やカザフスタンやオーストラリアの核被害者との再会や交流も多くありました。改めて世界に被爆証言を伝え、また世界各地の核被害を知ることの意義を再確認することとなりました。

また、中満泉国連事務次長(軍縮担当)との懇談、国連日本政府代表部の梅津茂大使との面会、核兵器禁止条約の科学諮問グループとの議論にも参加するなど、様々な立場の人との意見交換が実現しました。

日本被団協のノーベル平和賞受賞後初の国際会議となったこともあり、メディアからの注目度も高く、二人の活動の様子は各紙・各テレビで広く報道されました。(ピースボート・畠山澄子)

|

| 国会議員会議で発言する和田さん(中央) |

|

| 韓国のみなさんと |

|

| イザヤの壁前集会 |

|

| 聖トマス教会で証言 |

多くの貴重な出会い

濱住治郎

3月3日、開会冒頭のハイレベルセッションで発言の機会を得ました。自分の体験として父親の死と、胎内被爆を中心にスピーチをし、「原爆は本人の未来を奪い家族を苦しめる‘悪魔の兵器’です」と話しました。これは、2月9日に行なわれた国際市民フォーラムのイベントで原爆小頭症の方と妹さんの体験を聞き、この出会いが私の心に深く刻まれ、妹さんの言葉を借りて発言したものです。メディアにも大きく取り上げられうれしく思っています。

2日目からはサイドイベントで発言しました。核兵器のない世界を求める市民社会の声、朝鮮半島の和平と非核化、イザヤの壁の前からアメリカ代表部までのデモ、核被害者フォーラムなど。5日目は聖トマス教会で証言。これらの合間に、ドイツの若者、ハワイのフリージャーナリストへの対応など、休む暇のない5日間で、多くの人との貴重な出会いの時を持つことができました。

今回は、ピースボートの畠山澄子さんが通訳ほか細かく対応してくださいました。また、ニューヨークの在住ボランティアのみなさん、日本原水協のみなさんに感謝を申し上げます。

世界がつながっている

和田征子

日本政府がオブザーバー参加もしない、という残念な気持ちを抱きながら、核兵器禁止条約の第3回締約国会議に出席しました。締約国は73カ国が参加。オブザーバーは日本からは国会議員が5党6人、若者の参加も多数、私たち日本被団協もNGO(非政府組織)としてのオブザーバー参加となります。

5日間の会議開催中、私たちの役割りは会議の傍聴と多くの集会で証言をして、長年核兵器廃絶のために運動をしてきた被爆者としての思いを伝えること。5日間に9回行ったスピーチは、それぞれに異なったテーマで参加者が異なります。国会議員、ユース、核実験の被害者、共通の安全保障のためのキャンペーン、科学技術諮問グループと核被害者、大学生、教会、など。世界や日本への配信取材、メディアの取材も多く受けました。

多くの方との出会いがあり、世界がつながっているという思いを強くしました。最終日に満場一致で採択された政治宣言には「核兵器が人類にもたらす存亡の危機に対処する、という揺るぎない決意を再確認した」「日本被団協のノーベル平和賞受賞が、締約国の決意を支えるものとなった」などが明記され、核兵器廃絶に向ける運動に大きな力を与えられました。

衆参両院が祝意

日本被団協ノーベル平和賞に

国会内で表彰

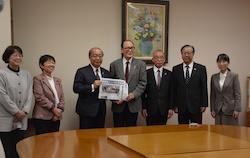

衆参両院による日本被団協のノーベル平和賞受賞への表祝行事が、3月19日に行なわれました。日本被団協の田中熙巳代表委員ほか8人が両院の議長室を相次いで訪れ、額賀福志郎衆院議長、関口昌一参院議長からそれぞれ表彰を受けました。

両院議長からは祝意が伝えられ、表彰状と記念品が手渡されました。田中熙巳代表委員は「核兵器も戦争もない世界を作ろうと頑張ってきた。核兵器が使用されかねない世界情勢が、今回の受賞の背景にあると思う。日本政府には、核兵器が使われないよう世界のリーダーになってほしい」などと述べました。

|

|

| 衆議院 | 参議院 |

運動と相談活動学ぶ

九州ブロック講習会

|

九州ブロックの相談事業講習会が2月27日、福岡市の福岡県教育会館で開催され、九州・沖縄各県から61人が参加しました。

第1部は、日本被団協の田中熙巳代表委員より「ノーベル平和賞受賞と日本被団協の被爆80年に向けた課題」と題して講演がありました。日本被団協は「核のタブー」という規範をつくりあげてきたが、「核兵器を使うぞ」と核保有国が脅しの道具に使っている世界情勢を語り、「使う必要がない兵器なのだから持ってはならない」という流れを作らなければと強調しました。そのために、被爆者の体験を多くの人に知ってもらうよう、体験を語り、書いておくことが大事だと呼びかけました。

第2部は中央相談所の原玲子相談員より「被爆者援護・医療・介護問題についての相談活動」と題して、制度の活用方法を柱とした講演が行なわれました。(前田一美)

各県の活動交流も

|

四国ブロックの相談事業講習会が3月5~6日、松山市の道後温泉・にぎたつ会館で17人の参加で開催されました。開催県の愛媛県原爆被害者の会岡本教義会長の歓迎の挨拶から始まりました。

初日は、最初に田中熙巳代表委員の「ノーベル平和賞受賞と日本被団協の被爆80年に向けた課題」。1985年以降何度もノーベル平和賞にノミネートされたこと、2017年のICANの受賞以降は日本被団協の受賞はないものと思っていたことなども含めオスロでの授賞式とその後の反響を語り、併せて被爆80年である本年の課題についても述べました。

次に「被爆80年の今被爆者援護・医療・介護問題についての相談活動」と題する講義を、原玲子中央相談所相談員が行ないました。国家補償に基づく援護法が未成立であっても、現行法による被爆者援護施策を活用することの重要性を強調。とりわけ高齢化する被爆者への援護施策について具体的な事例をあげて説明しました。参加者からの質問にも丁寧に回答。夕刻の懇親・交流会は参加者全員の自己紹介を皮切りに、和やかなひと時を過ごしました。

二日目は、前日に中断した質問コーナーを再開し、それが出尽くした後に、各県の活動交流に移りました。各県ともに高齢化のため被爆者の活動参加が鈍っていること、香川県では二世が中心の活動を展開していることなどが出され、愛媛からは被爆80年の記念イベントの取り組みを報告がありました。最後に次年度は香川県での開催を約して閉会しました。

(松浦秀人)

介護について学ぶ

|

静岡健康相談会

静岡県原水爆被害者の会は3月9日、静岡市のグランシップ静岡で健康相談会を実施しました。

午前10時から被爆二世・三世交流会を開催し、中央相談所の原玲子相談員が「オスロへの長い旅」と題してノーベル平和賞授賞式の様子について講演。フリードネス委員長の卓越した演説や田中熙巳代表委員の感動的な演説、さらには被爆者を暖かく迎え入れたオスロの市民の優しさについて言及。原さん作成のアルバムを披露していただき、授賞式の雰囲気を共有する貴重な機会を得ることができました。

午後は県疾病対策課の遠藤氏をはじめ、相談員が参加して健康相談会が催されました。原相談員から、より良い介護を受けるための指針や介護手当の積極的受給について助言がありました。また被爆体験やその後の人生を後世に伝えることの重要性についても述べられ、参加者は真剣に耳を傾けました。

疾病対策課との質疑応答も行なわれ、介護に従事している二世からも多くの質問が出され、大変有意義な会合となりました。(高野佳実)

核廃絶への誓い新たに

|

アメリカのビキニ環礁での水爆実験被災から71年、今年も第五福竜丸の母港静岡県焼津市で、2月28日と3月1日に国内外から参加者を迎えてビキニデー集会等が行なわれました。

28日の日本原水協全国集会には神奈川県原爆被災者の会の東勝廣事務局長が挨拶。同日の宗教者平和運動交流集会と1日の久保山愛吉墓前祭およびビキニデー集会には、日本被団協の金本弘代表理事が参加しました。墓前祭では、ウクライナ戦争などで「核のタブー」が危険にさらされていることや、核兵器禁止条約に核保有国とともに日本が参加していないことに触れ「ビキニ事件から71年、戦後・被爆80年の今年、『原水爆の犠牲者は私を最後にしてほしい』とのあなたの言葉をあらためて固く心に誓い、核廃絶に向けて目に見える成果を力強く目指すことを墓前に誓います」と誓いの言葉を述べました(写真)。

平和国家への確かな進路を

|

広島被爆者7団体

日本政府に核兵器禁止条約への署名・批准を求める署名活動が3月22日、広島市の平和記念公園で行われました。広島被爆者7団体の主催で、日本被団協のノーベル平和賞受賞後初めて。

被爆者や支援者25人が街頭に立ち「『核のタブー』が国際社会の共通認識になった」と書き加えた新たな署名用紙に賛同を求めました。

同月上旬に国連で開かれた同条約の第3回締約国会議に、政府はオブザーバー参加をまたも見送りました。授賞式に出席した箕牧智之代表委員(広島県被団協理事長)は「被爆80年に水を差すような態度には、怒りしかない」と表明。直前に立憲民主党の野田佳彦代表に面会し、政府への要請を強く求めたことも明かしました。

被爆国が平和国家の進路を確かなものにするため、条約参加をぜひ実現しようとの訴えに、拍手がわく場面も。外国人の署名が目立ち、30分間に約200筆が集まりました。(田中聰司)

核兵器も戦争もない人間社会の実現を

第3回締約国会議ハイレベルセッション 濱住治郎

私は広島で被爆し、現在日本原水爆被害者団体協議会の事務局長代行をしている濱住治郎と申します。核兵器禁止条約の第3回締約国会議で発言できる機会をいただき感謝を申しあげます。

日本被団協は、2024年のノーベル平和賞を受賞しました。授賞理由で、核兵器は二度と使ってはいけないということを「証言」で示してきたこと、核兵器の使用は道徳的に容認できないという国際規範が形成され「核のタブー」として知られるようになったこと、そして、80年近く核兵器が使われなかったという勇気づけられる事実を認めたい、しかし今日、核兵器に対する核のタブーが圧力にさらされている、いま核兵器は人類がかつて経験した中で最も破壊的兵器であることを思い起こす必要がある、と述べられています。

私は母親のお腹のなか3カ月の時被爆しました。父親は朝早く、爆心地近くの会社に出かけたまま帰らぬ人となりました。今も父親のことを思わない日はありません。私にはまだ戦争は終わっていません。なぜなら、いまだ世界に1万2120発の核兵器があり、4000発の核弾頭はいつでも発射される状況にあるからです。被爆者は核兵器がゼロにならなければ安心できないのです。

母親のお腹で原爆を浴びた若い細胞にとって、放射線の影響は計り知れないものがあります。妊娠早期に近距離被爆で生まれた人で「原爆小頭症被爆者」といわれ、身体や知能の発達が遅れている人たちがいます。胎内被爆者は生まれる前から被爆者という烙印がおされていると言われています。原爆は本人の未来を奪い家族をも苦しめる「悪魔の兵器」です。

被爆による悲劇を繰りかえしてはなりません。

原爆投下から11年間、もっとも援助が必要だったこの時期、被爆者は放っておかれました。原爆について報道も規制されました。1945年だけで、長崎と広島で21万人が亡くなりました。1954年ビキニ環礁での水爆実験による「死の灰」をあびたマグロ漁船の船員の被爆をきっかけに原水爆禁止運動が高まるなか、1956年8月に日本被団協は結成されました。結成宣言で「私たちは自らを救うとともに、私たちの体験をとおして人類の危機を救おう」と誓い合いました。それから私たちの地獄の体験を、子や孫や世界の人々に味わわせてはならない。「ふたたび被爆者をつくるな、核兵器なくせ」と今日まであきらめることなく国の内外で訴えてきました。原爆被害は戦争を遂行した国によって償われなければならない。そして核兵器は極めて非人道的な兵器であり人類とは共存させてならない、すみやかに廃絶しなければならないとういう二つの運動を展開してきました。どちらとも道半ばですが、私たち被爆者はあきらめません。これからも原爆体験の証言の場で語り継いでいきます。

核兵器禁止条約は被爆者にとって原爆投下から76年目にして初めて実現した悲願の国際条約です。核兵器はいかなる意味でも「違法」だとした国際法が実現したことは大きな喜びです。核兵器禁止条約第3回の締約国会議では、これまでの議論を踏まえ、核兵器禁止条約を世界にどう知らせ育てていくか、そして核被害者の援助や環境回復、基金などについて前進する会議となるよう強く期待します。

2025年3月3日

富山県議会で講演

|

2月27日、富山県議会議長であり全国都道府県議会議長会長である山本徹氏の要請により、県議対象の勉強会が県議会議事堂で行なわれました。日本被団協の金本弘代表理事と大村義則二世委員会副委員長からノーベル平和賞授賞式の報告があり、県被爆者協議会の小島貴雄会長が実相講話を行ないました。

県議会が戦後80年に合わせて企画したもので、被爆者を招いて話を聞くのは初めて。全会派が賛同し40人の県議全員が参加。講演後新田八朗知事を訪ね、受賞を報告しました(写真)。

その後県民会館で「日本政府に核兵器禁止条約への参加を求める富山の会」主催のノーベル平和賞授賞式報告会が行なわれ、約70人が参加しました。金本さんは被爆者が描いた絵画を紹介しながら「今の若い人たちに今後80年の平和を保証してあげたい」と訴え、大村さんは日本被団協がオスロで発信した平和へのメッセージを伝えて、日本政府を核兵器禁止条約に参加させようと呼びかけました。(小島貴雄)

核のない世界実現へ

実行委員会に19団体

大洲市ノーベル賞報告会

|

3月1日愛媛県大洲市で、日本被団協ノーベル平和賞受賞報告会が開催され、125人が参加。日本被団協の松浦秀人さん(四国ブロック代表理事)が報告しました。

大洲市は20年前に非核平和都市宣言をしており、大洲九条の会などが毎年平和行進に取り組むなどしていました。日本被団協のノーベル平和賞受賞を機に「核のない世界実現へ」の気運を盛り上げようと呼びかけたところ、市民団体、女性団体、環境団体、福祉ボランティア団体など19団体が賛同して実行委員会が立ち上がり、大洲市と大洲市社会福祉協議会もこの取り組みを後援することになりました。

オープニング合唱で大洲市の歌と「原爆を許すまじ」が披露され、松浦さんが被爆者運動の歴史や授賞式の様子についてスライドを使いながら報告。大きな感動を与えました。会場発言の中で、大洲在住の被爆者お二人が紹介され発言されたことも参加者に深い感銘を与えたようです。

高齢化と人口減少が進む街なので125人もの市民が参加することはめったにないこと。カンパの呼びかけにも期待以上の浄財が寄せられ、実行委員会では「大成功」と評価しながらも「ここからが再スタート」と決意を新たにしています。

参加者アンケートに「大洲にも被爆者がおられることに驚きました。ご苦労されたのだろうと胸が痛くなります」「受賞までの長い長い道のり、苦難の日々を聞かせて頂き、ありがとうございました」などの声が寄せられました。(実行委員会・大崎義治)

声あげ続ける大切さ

授賞式ツアー報告会 兵庫

|

2月11日、神戸市立中央区文化センターで、ノーベル平和賞授賞式ツアー報告会が開かれました(兵庫県原爆被害者団体協議会と兵庫県被爆二世の会の共催)。会場は約60人の参加者であふれ、受賞を喜び合うと共にこれからの課題について考える場となりました。

授賞式への日本被団協代表団オスロ渡航に合わせた「祝!日本被団協ノーベル平和賞授賞式行動ツアー」には、全国から被爆者12人、被爆二世28人をはじめ計55人が参加。兵庫県からは9人が参加しました。同行した浅野英男さん(「核兵器をなくす日本キャンペーン」事務局スタッフ)から報告があり、被爆樹木の種セレモニー、被爆証言、たいまつ行進など動画での説明に、毎年ノーベル平和賞受賞者を迎えるオスロ市民の暖かさが伝わりました。

壷井宏泰さんは、オスロ商業高校で父親の残した資料を使った講演を、またノーベル平和センターでの「折り鶴ワークショップ」の企画を報告。

授賞式を日本で見守った高橋悠太さん(「かたわら」代表理事)は、核兵器使用のリスクが高まる現実と、核兵器廃絶にむけた粘り強い取り組みを話しました。「核兵器廃絶」の声をあげ続けていく大切さを確認し合いました。(鶴嶋吉信)

長崎原爆資料館でノーベル賞記念展

|

| オープニングあいさつする横山さん |

「日本被団協ノーベル平和賞受賞記念展」が、長崎原爆資料館地下2階円形パビリオンで1月22日~3月28日に開催されました。オスロで開かれた授賞式で贈られた賞状とメダルの公式レプリカも展示されました。

日本被団協が結成されて69年、被爆者はどのような思いで活動に取り組んできたのか、被爆者のあゆみや、長崎被災協の初代会長らの写真やことばも紹介され、現在、被災協・被爆二世の会が大学生、高校生らとともに行なっている継承活動などが紹介されています。

国立追悼祈念館も連動して、日本被団協で活躍した渡辺千恵子氏、山口仙二氏、谷口稜曄氏のパネル展示、3人の被爆体験が綴られた図書閲覧、証言ビデオ(英語字幕入り)の上映も行なわれました。 (柿田富美枝)

あきらめず前へ

|

日本被団協のノーベル平和賞受賞を記念し「長崎平和フォーラム」を3月8日、ベネックスブリックホール国際会議場で長崎原爆被災者協議会(長崎被災協)主催、長崎新聞社の共催で開催、約400人が集いました。

長崎被災協の田中重光会長が基調講演(写真)し「受賞の際に受け取ったメダルの重さに責任の重さを感じた。若い世代には柔軟な頭で考えてほしい」など話しました。

パネル討論では、ノーベル平和賞受賞の意義、被爆80年の取り組み、被爆二世の役割、そして被爆100年に向け、横山照子被災協副会長、鈴木史朗長崎市長、大越富子二世の会・長崎副会長、大宮美喜夫二世の会・諫早事務局長、井手こずえララコープ会長が発言。林田光弘さんが進行役を務めました。横山副会長は「被爆者の話が広がっていけばと願う。『核兵器のない世界』にむけ、あきらめず前に進みましょう」と語りかけました。

(柿田富美枝)

被爆体験の紙芝居制作

兵庫県被爆二世の会

|

兵庫県被爆二世の会は、貞清百合子さんの被爆体験の紙芝居『ピカドン』を制作しました。

貞清さんは、当時国民学校1年生(6歳)で、爆心地から約1・5キロの広島市楠町のお寺で被爆。「燃えている線路の枕木の上を歩いて逃げました。身内13人が即死。両親も被爆し7年後に母が、8年後に父が、いずれもガンにで亡くなりました。紙芝居では「私たちのような被爆者を二度と作ってはなりません。戦争はだめ。核兵器はだめ。自分の命も人の命も大切にして、武器でなく、言葉で話し合いましょう」と結んでいます。証言活動に使っていただけたらと願っています。

紙芝居『ピカドン』=証言:貞清百合子、絵:西岡由香 1部5000円、DVD1枚1000円(DVDの声は貞清百合子さん)問い合わせは電話090-7759-5964中村まで。

(中村典子)

原稿募集

「被団協」新聞では、みなさまからの原稿を募集しています。

都道府県の会や市町村の会、その他グループでの、各種イベントや証言活動、署名や街頭行動などの報告を、写真と共にお送りください。開催予定のイベントの告知もお待ちしています。

個人の方も、身近な話題、本や映画・演劇の感想、新聞やラジオ、テレビの報道で感じたことなどをお寄せください。

また、「『基本要求』を読んで」、「ノーベル平和賞受賞を受けて」、「『被爆者からあなたに』を読んで」も募集中です。

氏名、年齢、住所、電話番号を明記して、郵送かEメールまたはFAXでお送りください。写真はEメールに添付、またはプリントを郵送してください。

相談のまど

介護サービス利用料への助成

「要支援」でもありますか

【問】介護認定審査を受けて「要支援2」と言われ、現在通所リハビリと福祉用具のレンタルを利用しています。

介護保険のサービスに被爆者健康手帳で助成されるものがあると聞きました。「要介護1」の友人は介護サービスに被爆者健康手帳を使って助成を受けているとのことですが、「要支援」では使えないのでは、と言われました。本当ですか。通所リハビリと福祉用具を利用すると毎月の負担も大変です。元気で語り部活動もしたいので、リハビリだけは受けたいと思っていますが。

* * *

【答】お友達から被爆者健康手帳が使えないのではないかと言われて、「要支援2」のあなたは心配になったのですね。

あなたがリハビリで利用されている通所デイサービス(デイケア)は被爆者健康手帳での助成が受けられますので、安心して通ってください。訪問看護も助成の対象になります。

福祉用具のレンタルについては、「要支援」だけでなく「要介護1~5」であっても被爆者健康手帳での助成は認められていません。

日本被団協原爆被爆者中央相談所では、4月に新しく「被爆者のしおり」を発行しました(「被団協」新聞今月号に同封)。「しおり」には要支援でも助成されるサービスなどが明示されていますので、お手元に届きましたらケアマネジャーや介護事業所の方にも見せて理解を深めてもらってください。

日本被団協のノーベル平和賞受賞をうけて

子どもたちと歌を

長あさお(宮城)

日本被団ノーベル平和賞受賞を機に、ヒロシマ・ナガサキを幼児たちにも伝えたいと、以下のような替え歌をつくり、親子の歌のサークルで歌っています。

曲名「なかよしいちばん」、「きらきら星」のメロディーで歌います。

1番 きらきらひかるあさひがのぼる/はちじじゅうごふん、へいわをうたえ/なかよしいちばん、けんかはおしまい

2番 きらきらひかるみんなのいのち/じゅういちじにふん、せかいにうたえ/なかよしいちばん、けんかはおしまい

振付-1行目は両手の手のひらを開いて上から下へクルクルまわす。2行目は両手を時計の針にみたて、1番は8時15分をさす(へいわの「へ」の字)。2番は11時2分をさし(いのちの「い」の字)、左右に振る。3行目はとなりの人と手をつなぎ、前後に振る。

核保有国の主権者に訴えよう

安斎育郎(立命館大学名誉教授)

核兵器禁止条約は核兵器による威嚇も禁止したので、核兵器による威嚇を前提にした「核抑止政策」を改めない限り、核保有国は条約に入れません。

私たちは、核保有国の主権者に、「本当に広島・長崎の被爆の実相を知った上で、核抑止政策を支持しているのですか?」と鋭く問いかけねばなりません。被爆者の努力が報いられて日本被団協がノーベル平和賞を受賞したのを機に、世界中で核兵器の非人道性への関心が高まっています。日本の中学生が核保有国の中学生に、日本の大工さんが核保有国の大工さんにというように、職域別・年齢層別などを通じて核保有国の主権者に訴えかけてはどうでしょう?

今年は、アインシュタインが核兵器の原理を発見して120年、それが原爆として応用・開発・使用されて80年、そのアインシュタインが「ヒトという種の一員として」ラッセル=アインシュタイン宣言で核兵器廃絶を訴えて70年です。この機会をフルに活かしたいものです。