「被団協」新聞2025年3月号(554号)

2025年3月号 主な内容

被爆者の声を広げ核禁条約促進へ

スペイン、フランスで田中重光代表委員が訴え

|

| スペインの学校で子どもたちと |

|

| スペイン国会議員との討論会 |

|

| フランス核配備基地デモ |

連帯深まった訪問 田中重光

1月14~28日まで、日本被団協と日本原水協の代表団の一員としてスペインとフランスを訪問しました。

スペインでは、反核医師の会のカルロス・ウマーニャ氏と、スペイン核軍縮同名のマリベル・ヘルナンデス氏が中心になってサポートしてくださいました。マスメディアによって報道され、国会議員とともに討論会に参加。小学校、高校、大学、市民参加の集会、バルセロナ市庁舎での市民歓迎集会等、各地で行なった証言ではスタンディングオベーションで拍手に包まれました。サラゴザ大学では350人が会場参加し、入場できなかった人が100人もいたと伝えられました。どの会場でも質問が多数寄せられ、関心の高さを感じました。

フランスでは、フランス総同盟(CGT)とフランス平和運動のサポートを受けました。国民議会を訪問し、議員や平和団体の代表らと会議、フランス総同盟の平和集会に出席し、ブルターニュ半島の各都市を訪問。イルロングにある海軍基地(核ミサイル搭載原子力艦船の母港)の見える広場での市民と労働者200人が参加する集会で、全行程を終了しました。

参加した被爆者がひとりだったこともあり、2週間ビッシリ詰まった行程は過酷でした。メディアの取材も各社別々で大変疲れました。また、討論会などで他の発言者の日本語訳が不十分だったのが残念でした。

フランスでは活動家の高齢化が目立ちます。20年前に長崎で手渡した横断幕を大切に使用してくれている活動家との再会もありました。しかし、長崎城山国民学校の死者数が2桁とされるなど、事実が間違って伝えられていることがわかりました。被爆者を派遣することが年々難しくなる中、被爆二世による証言や、被爆者証言の音声や映像、写真パネル等の利用などを進めることが求められていると思います。

両国で大変な歓迎をうけ、核なき世界への連帯が深まったと思います。

「受忍論はまちがっている」

田中煕巳代表委員が公聴会で

衆議院予算委員会の公聴会が2月25日に開かれ日本被団協の田中熙巳代表委員が公述人として出席し意見陳述しました。

日本被団協の意見陳述はこれまでに、1979年と80年に原爆被爆者対策基本問題懇談会で、また94年に衆議院と参議院の厚生委員会で、それぞれ意見陳述を行なっていますが、予算委員会では初めてのことです。

田中代表委員は、日本被団協の運動の基本は核兵器廃絶を国内外に訴えることと、原爆被害への国家補償をもとめることであると説明。戦争は国が起こすものであり国民に被害があれば国が補償すべきである、「国を挙げての戦争の被害は等しく受忍しなければならない」ということが公文書として出されているが、この受忍論はまちがっている、と語りました。

また、これからの戦争は兵士だけでなく市民の犠牲が多く出ると思うが、核抑止論に立つ指導者はその被害に責任を持てるのか、と問いかけました。そして、軍事費は増やされているが市民の被害については何の議論もない。市民の被害をがまんさせてはならない、と訴えました。

その後委員からの質問に答えて、予算は本当の安全のため、危機をつくらないために使うべきである、また我々は核兵器禁止でなく廃絶を求めている、日本政府がその先頭に立ってほしい、などと述べました。

祝意と励まし

ノーベル平和賞受賞 報告会と祝賀会

日本被団協とノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会は2月1日、東京・四ツ谷のプラザエフで、日本被団協のノーベル平和賞受賞報告会と祝賀会を開催しました。

報告会にはオンラインを含め約130人が参加。冒頭、オスロでの代表団の様子を10分間の動画で紹介。日本被団協の家島昌志代表理事が開会挨拶し、濱住治郎事務局長代行が授賞式の報告を行ないました。お祝いのスピーチでは、西崎文子東京大学名誉教授が「被団協は北極星のように唯一無二の道義的な力として輝いている」、佛木完日本青年館常務理事が「亡くなった被爆者や先輩らの思いを青年団の若者とともにつないでいきたい」、伊藤和久継承する会事務局長が「受賞演説で継承する会に言及され、託された思いを身の引き締まる思いで受けとめた」などと述べました。

祝賀会には約80人が参加しました。日本生協連の土屋敏夫会長、反核法律家協会の大久保賢一会長、京都大学人文科学研究所の直野章子教授から祝辞が述べられ、乾杯の発声では中澤正夫医師が「亡くなった先達」として懐かしいお名前を次々と呼び上げ、献杯を兼ねてと杯を上げました。

各界、各分野の方々が被団協への祝意を表すとともにお互いに励まし合う和やかな交歓の場となりました。(伊藤和久)

談話

日本被団協は、日本政府の核兵器禁止条約第3回締約国会議へのオブザーバー参加見送りの発表を受け2月18日、田中熙巳代表委員の談話を発表しました。(以下抜粋)

*

本日、岩屋外務大臣が、日本政府がオブザーバー参加しないことを正式に表明しました。

きわめて残念です。

私は、ノーベル平和賞の受賞スピーチで「核兵器禁止条約の普遍化と核兵器廃絶の国際条約の締結を目指し、核兵器の非人道性を感性で受け止めることができる原爆体験者の証言の場を各国で開いてください」と発言しました。日本政府は核兵器禁止条約を国会で議論し一日も早く署名、批准すべきと考えています。核兵器のない世界にむけて、先頭に立って活動することを願っています。

国際市民フォーラム開催

核兵器をなくすため各分野の知識と経験を交流

|

| フォーラム初日の全体会 |

核兵器をなくす日本キャンペーン 2月8~9日

核兵器をなくす日本キャンペーンの主催で2月8~9日、「被爆80年 核兵器をなくす国際市民フォーラム」が開催されました。国内外から核問題の専門家や、市民らが東京の聖心女子大学に集い、対面で約600人、オンラインで約300人が参加。3月の核兵器禁止条約第3回締約国会議を前に、活発的な議論や交流が行なわれました。

初日の全体会は、日本被団協代表委員で本キャンペーン代表理事である田中熙巳さんの基調講演から始まりました。被爆80年を核廃絶運動を活気づける年とし、日本の締約国会議へのオブザーバー参加の気運を盛り上げようと呼びかけました。

フランスが繰り返し核実験を行なったマオヒヌイ(仏領ポリネシア)から、ヒナメラ・クロス国会議員が来日。白血病と闘った経験や、被ばくについてどのように次世代に伝えるかなどを市民と語り合いました。

2日目は、約10教室で多様な分科会が同時進行で行なわれ、医療、法律、人権、環境、宗教など各分野の知識や経験が交換されました。「被爆者と出会う部屋」では、若者が被爆者の話に耳を傾ける場面が多く見られました。広島・長崎の遺品や写真、絵の展示、朗読、映画、合唱もあり「核兵器をなくすカフェ」は感想の共有や連絡先の交換でにぎわいました。

翌10日には、海外ゲストと日本の国会議員、政府代表者を衆議院第一議員会館に迎え、国会議員討論会「被爆80年 核兵器をなくすために」を行ないました。核兵器禁止条約の成立を主導したオーストリア外務省のアレクサンダー・クメント氏は、「締約国会議は建設的な場であり、日本はその歴史と経験から貢献できることが大いにある」とし、「核保有国と非保有国のかけ橋となれる。オブザーバー参加を歓迎する」と主張。自民党を除く各党が日本のオブザーバー参加に賛同しました。海外ゲストは11~12日に広島・長崎を訪れました。

フォーラムから10日後の18日、日本政府はオブザーバー参加しないことを公式発表。これまでの市民による交渉や要請を踏みにじる決定で、政府の不十分な「検証」を問い続け、再考を求めることが必要です。フォーラムで広がったつながりと強まった確信を糧に、核廃絶を求めるキャンペーンを続けていかなければならないと、決意を新たにしました。(日本キャンペーン・松村真澄)

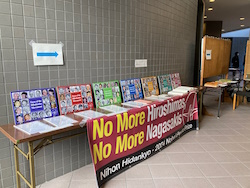

|

| ロビーでの展示の一部 |

|

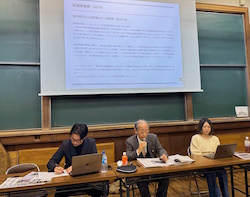

| 「日本被団協に学ぶ~」分科会 |

継承する会が展示と分科会

2月8~9日に東京・聖心女子大で行なわれた国際市民フォーラムで、ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会による「日本被団協に学ぶ~『ノーモア・ヒバクシャ』を継承するために~」と題した展示と分科会が開催されました。

主会場ロビーには1956年の日本被団協結成大会から昨年のノーベル平和賞受賞までの重要な節目の写真パネルとともに、『原爆被害者の基本要求』や『HIBAKUSHA』パンフなどさまざまな資料により、その足跡を展示しました。

9日には、濱住治郎日本被団協事務局長代行、ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会の林田光弘、中尾詩織両理事が登壇する分科会を開催しました。ニューヨーク国連本部で被団協が開催してきた原爆展の経緯、とくに初回2005年のロビーでのわずか7枚の展示が広く大きな感動を呼び、その後の大きな展開へとつながったこと、また22年国連原爆展のオンライン化が紹介されました。そのウェブサイトを呈示しながら解説する学びの例を実演。さらに各地の被爆者団体が作成した被爆証言冊子をオンライン化したデジタル・アーカイブスを紹介、これらのメディアを使って、どのように被団協運動とその成果を学び、継承していくことができるのか、会場やオンラインの聴衆の活発な議論が展開されました。(平井朗)

|

「原爆の絵」展示とワークショップ

広島平和記念資料館が被爆者(証言者)を広島市立基町高校の生徒に紹介し証言者の記憶に残る光景を描く「原爆の絵」の取り組みが注目されてきました。おりづるの子(東京被爆二世三世の会)有志は2月9日、国際市民フォーラムで、宮城県の被爆者木村緋紗子さんと基町高校卒業生川崎あすかさんを招いてワークショップ・展示「原爆の絵と被爆体験の継承」を開き、対話を重ねながら描かれた原画を前に2人の話を聞きました。

木村さんは広島で基町高校の絵に感銘を受け、広島市在住被爆者を対象とすることが原則の「原爆の絵」を、直接申し出て描いてもらいました。木村さんは、当時8歳だった自分が祖父の体にわいた蛆を取りながら思ったことへの心の痛みを絵で再現してもらったと、感謝を述べました。川崎さんは絵で描くことの意味を語り、岡山から来られた川崎さんのお母さんの発言も、約50人の参加者の心に残りました。

当日は西東京原水協の協力を得て「原爆の絵」のパネル6枚を会場に展示しました。(内藤雅義)

核兵器廃絶への強い思い

カザフスタン駐日大使と面会

|

日本被団協は1月31日、田中熙巳代表委員ほか4人でカザフスタン共和国大使館を訪問し、ハウダルベック・コジャタエフ・イエルラン特命全権大使(写真中央)と面会しました。11月にギリシャから着任した大使は再任で日本語も話し、田中代表委員との再会を喜んで、終始友好的な雰囲気での懇談となりました。

カザフスタンは3月にニューヨークで開催される核兵器禁止条約第3回締約国会議の議長国。旧ソ連時代に450回上もの核実験が行なわれた国で、実験による核被害者が存在し、中央アジアの非核地帯の一つです。これからも被団協と協力して、核兵器廃絶を進めたいという強い思いを語りました。同国の外務省次官を通して日本の岩谷外務大臣に、締約国会議へのオブザーバー参加を要請したと話しました。

8月29日はカザフスタンの国際核兵器反対運動の日。最初の実験が行なわれた日であり、その実験場が閉鎖された日、そして同国が禁止条約を批准した日でもあります。今年のイベントを被団協と一緒に行ないたいとの要望も出されました。

日本政府の締約国会議不参加に抗議

広島被爆者7団体

日本政府が核兵器禁止条約の第3回締約国会議へのオブザーバー参加見送りを決めたのに対し、広島被爆者7団体は2月19日、抗議声明を発表しました。

日本と同じ米国の傘の下にあるドイツは、核抑止政策を取りながらもオブザーバー参加していると指摘。「トランプ米大統領への過大な気遣いと平和外交力の弱さが垣間見える」と批判しました。

さらに「被爆80年を踏み出す平和国家の展望を閉ざしかねない政策」と危ぶみ、日本被団協へのノーベル平和賞授与の意義と国際社会の期待を唯一の被爆国としてしっかり受け止めるよう求め続けると訴えています。

(田中聰司)

原稿募集

「被団協」新聞では各地からの記事や読者の投稿を募集しています。

都道府県の会や市町村の会、その他グループでの、各種イベントや証言活動、署名や街頭行動などの報告を、写真と共にお送りください。開催予定のイベントの告知もお待ちしています。

また、「『基本要求』を読んで」、「ノーベル平和賞受賞を受けて」、「『被爆者からあなたに』を読んで」も募集中です。

県庁ホームページに「被爆体験の継承」

被爆者の証言映像や会の紹介も

|

| 青森県庁ホームページ |

青森県原爆被害者の会

「このままでは、青森県内に被爆者がいた事すら忘れられてしまう」という危機感から、青森県原爆被害者の会は、1995年に62人から聴き取りした「被爆体験第1集」を発行。2011年に第2集、20年に第3集として「青森県原爆被害者の会結成60周年記念誌」を発行し、のべ80人の県人被爆者の体験を掲載して県内全市町村図書館に寄贈してきました。

県民に被爆の実相を知ってもらうために原爆展にも取り組み、05年からは10年連続で、その後も節目には「原爆と人間」展を開催してきました。

国立広島・長崎原爆死没者追悼平和祈念館の被爆証言を映像として記録する事業に、05年から23年まで9人の被爆者が協力してきました。

会では原爆展開催時に展示する戦争・原爆に関する書籍、絵本、DVD等を収集し150点に及んでいます。県庁ホームページで紹介され、県民への貸し出しも可能となりました。

今年度、平均年齢86歳となる会の行く末を考えながら、県の担当課と被爆体験を継承する手立てについても話し合いを進めてきました。結果、青森県庁のホームページに開設された「被爆者援護」のページで制度説明と手続きのほか、「被爆体験の継承」として会の紹介、被爆体験証言映像、所蔵書籍等が閲覧できるようなりました。

特に被爆体験証言映像はワンクリックでアクセスでき、証言映像の存在を広く県民の皆さんに伝えたいと長年苦慮してきた会としては、大変有難い仕上がりでした。多くの県民の方々が御覧になり、広島・長崎で起きた悲劇、戦争や核兵器についても考えていただき、平和の実現に向けた決意を新たにする契機となることを期待しています。

(辻村泰子)

▼青森県庁ホームページ「被爆体験の継承」

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/ganseikatsu/hibakusya_engo_soudan.html

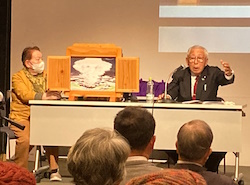

受賞記念講演会開く

100人が参加

|

岩手

岩手県被団協と気仙地区原水協主催で2月16日、大船渡市でノーベル平和賞受賞記念講演会を開催、県被団協の伊藤宜夫顧問と下村次弘副会長が被爆体験と受賞報告講演を行い約100人が熱心に聞き入りました。

伊藤顧問(写真右・96歳)は自身の被爆体験を紙芝居を使い訴えました。17歳で水上特攻兵として志願。広島の陸軍船舶補充隊に配属され、。あの日は訓練のため爆心地から4㌔の宇品港にいたこと、夜に上官の命令で広島駅近くの陸軍第2総軍に向かい、焼野原の中、死体から立ち昇る青白い炎が今でも忘れられないと語りました。

下村副会長(85歳)は5歳の時に父親が入市被爆しましたが、35歳になるまでそれを知らなかったこと、父親が晩年に体調不良となり、被爆者手帳取得のため奔走、県被団協の齋藤義雄会長(当時)に世話になり被団協活動に参加したことを語りました。また、参加したノルウェー・オスロの受賞ツアーで印象に残ったのは、田中熙巳代表委員が「国は被爆者への補償を一切行なっていない」と力説したことだったと述べました。日本被団協の国際活動の役割についても言及しました。

(岩手県被団協)

日本被団協のノーベル平和賞受賞をうけて

私たちも惜しまず努力を

木村信太郎(埼玉・73歳)

日本被団協の2024年ノーベル平和賞受賞は大きな出来事でした。日本被団協が核兵器禁止条約の成立に大きく貢献したからだと思います。日本政府は同条約に署名・批准してほしいと思います。しかし現石破政権に期待するのは無理だと思われます。政権を揺り動かすために或いは政権を変えるために、私たちは広範な世論を喚起するような大きな運動を起こさなくてはなくてはならないでしょう。たとえ大きな困難の壁があっても、「唯一の戦争被爆国」の日本政府には、核兵器廃絶の先頭に立ってほしいと思います。

日本被団協はいくつもの困難を乗り越えて今の地歩を築いてきました。私たちも日本被団協に倣って日本政府を核兵器廃絶の先頭に立たせるために惜しまず努力したいものです。

被爆80年につなぐ

|

日本被団協のノーベル平和賞受賞について、広島からノルウェーを訪れた6人と市民の意見交換会が1月26日、広島市の原爆資料館で開かれ、240人が参加しました。

授賞式に参加した箕牧智之代表委員は、広島の高校生が銅板で作った折り鶴をノーベル委員会に贈ったエピソードなどを報告。田中聰司代表理事は現地の反核団体と交流し、被爆国が核兵器禁止条約に背を向け続けていることに恥ずかしさを思い知らされる旅だったと、代読で伝えました。

受賞を地元で見守ってきた被爆者団体、原水禁団体、市民団体の代表らも意見を発表。朝鮮半島出身の被爆者のこと、北朝鮮の被爆者に現行法が適用されていないことに触れられなかった点が指摘されました。

さらに、被爆80年につなぐ課題として、埒外に置かれた原爆被害者を救う国家補償、あいまいになっている原爆投下責任と償いの問題整理などが提起されました。

(田中聰司)

日本被団協の運動など報告

平和賞受賞祝う会 鳥取

|

日本被団協の2024年ノーベル平和賞受賞を祝って、鳥取県被爆者会と鳥取県生協連及び鳥取県原水協の3者が共催して2月2日、鳥取市内で祝う会を開催しました。寒い中、100人余りの出席者を迎えることができ盛会でした。

県被爆者会の石川行弘事務局長が講演し、受賞の意義と日本被団協に課せられた責任、日本被団協の核兵器廃絶に向けた運動の歴史、長崎原爆のプルトニウムを製造した原子炉見学とリッチランドの風下住人の話並びに関連する世界各地の「核被害者」などについて話しました。また、被爆二世が、父親の核兵器廃絶に関する活動内容について報告しました。

その他、パネル展も実施しました。

ノーベル平和賞の授賞理由にある「核のタブー」は、永年の運動の賜物ですが、高齢化した被爆者の次の世代への継承が問われているとつくづく感じられます。

(石川行弘)

核の記憶を次世代へ

|

| (左から)本間さん、瀬尾さん、市田さん |

島根

1月25日、島根県松江市の松江テルサで、トークイベント「核の記憶を次世代へ 第五福竜丸事件と核のない世界」が開催されました(島根大学法文学部主催、島根県原爆被害者協議会共催)。都立第五福竜丸展示館の市田真理氏、詩人・アーティストの瀬尾夏美氏、日本被団協中国ブロック代表理事の本間恵美子氏が登壇しました。

昨年はビキニ事件から70年。そして今年は戦後80年、阪神淡路大震災から40年という節目の年を迎えます。そのなかで核や戦争だけでなく、震災や災害といった負の歴史をどのように次世代に継承すればよいのかが大きな課題となっています。

イベントのなかで市田氏は「それでも話してくれる人はいるし、若い人たちも積極的に耳を傾けてくれている」と述べました。また本間氏は広島・長崎の核被害の悲惨さだけでなく、昨年日本被団協が受賞したノーベル平和賞の意義や今後の活動にも触れ、会場の人たちは真剣に聞き入っていました。

記憶の継承に関しては課題も多いですが、これからも核被害の悲惨さと平和の大切さを発信していくことが重要であると考えます。(島根大学・福井栄二郎)

「被団協」号外

「株式会社きかんし」さんが、ノーベル平和賞受賞のお祝いとして「被団協」新聞号外の発行を企画、協力してくれました。第1版を12月10日、第2版を1月9日に発行し、第1版は配布を終了しました。通常号のように低料第三種郵便としては送付できないため、各都道府県被団協に届けています。

相談のまど

あの日、出かけたまま帰らぬ母

何か補償があるのでしょうか

【問】私の母はあの日広島で建物疎開に動員されて、そのまま帰ってきませんでした。父は戦死したため、私は広島を離れて親戚の家で大きくなりました。被爆者健康手帳のことも知らないままでしたが、大人になってから手帳のことを知り、小学校の恩師に証人になってもらい取得できました。お聞きしたいのは、母のように建物疎開に行って遺体も見つからないままの場合、何か補償があるのでしょうか。

* * *

【答】原爆被害者に対する「補償」は、現在まで、生存者にも死没者にも行なわれていません。

1995年に施行された現行の「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」第33条に「特別葬祭給付金」の支給が設けられました。これは、原爆が投下されてから1969年3月31日まで(原爆特措法により葬祭料が支給されるまで)の原爆死没者の遺族である被爆者健康手帳所持者が、申請をすれば受給できるものでした。ただしこの項だけ時限立法の扱いで、申請は97年6月30日までとされました。また身内を何人亡くしていても、受給できるのは被爆者手帳所持者に限られた10万円のみの支給で、あくまでも「生存被爆者対策」でした。

あなたは、この法律の施行後に被爆者健康手帳の交付を受けたので、特別葬祭給付金については知らなかったと思いますが、今から請求することはできません。

現行法が施行されて30年経ちますが、情報が届かないままに受給できなかった方も多いと思われますが、何より問題なのは原爆被害者への補償を国が拒否していることです。ノーベル平和賞授賞式の講演で田中熙巳代表委員が「原爆で亡くなった死者に対する償いは日本政府はまったくしていない」と繰り返したように、一番の被害者である死没者にもです。

日本被団協は、国家補償の原爆被害者援護法を求め続けます。

さがしています

心あたりのある方は連絡を

俳優の杉良太郎さんからお手紙をいただきましたのでご紹介します。

*

1970年に大浦天主堂近くの坂道の途中にあった小料理屋でお会いしたおかみさん。あまりにも美しい方で、初めての方に声をかけるなどそれまでは一度もしたことのない私がつい「ご結婚されていますか?」と聞いてしまいました。おかみさんは隣の部屋に私を呼び、着物の前を少し開けケロイドの足を見せ「これだから結婚できないのよ」とおっしゃられた、あの時のことは忘れられません。

長崎、広島の被爆者の慰問に参りました当時25歳の杉良太郎です。お元気であれば、一目お会いしたいと長年思っておりました。当時の記憶や情報も少なく難しいとは思いますが、少しでも情報をお持ちの方の連絡をお待ちします。よろしくお願い致します。

連絡先=株式会社杉友(サンユウ)担当・瀬良 sera@r-sugi.jp(こちらへのメールが難しい方は日本被団協事務局まで連絡ください)

|

原稿募集します

①「基本要求」を読んで

「原爆被害者の基本要求」は昨年策定40年を迎えましたが、現在も日本被団協運動の基本文書として生きています。この中で掲げられた二大要求が実現していません。「被団協」新聞でも昨年4月号から11月号まで8回にわたって連載しました。この「基本要求」を読んで、新たに発見したこと、わかったこと、今後への決意など感想をお寄せください。

②ノーベル平和賞受賞をうけて

2024年ノーベル平和賞を日本被団協が受賞しました。この受賞を受け、私たちはこれから何をしなければならないのでしょうか。受賞の意味を考えながら、今後やりたいこと、やるべきことや、多くの人に伝えたいことなどをお寄せください。

*

①②のいずれも、400字程度にまとめて、氏名、年齢、住所、電話番号を明記し、郵送かEメールまたはFAXでお送りください。

郵送=〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-5ゲイブルビル9階 日本被団協

FAX=03-3431-2113

Eメール=1面左上枠内記載のアドレスへ