「被団協」新聞2025年2月号(553号)

2025年2月号 主な内容

石破総理大臣が日本被団協と面会

ノーベル平和賞に祝意、意見交換おこなわれず

|

|

| 石破総務大臣(右)と田中熙巳代表委員 |

日本被団協の代表と石破茂総理大臣との面会が1月8日午前10時から30分間、総理大臣官邸で行なわれました。

日本被団協から田中熙巳、田中重光、箕牧智之の代表委員3人と事務局次長4人が出席。林芳正官房長官と斉藤哲夫公明党代表、寺田稔衆議院議員が同席しました。

記念撮影のあと石破総理大臣は、「長年にわたり被爆の実相を世界に向けて発信してきたみなさまが、大変な栄誉を受けられたことは極めて意義深い。長年の努力に対し心から敬意を表し、感謝を申し上げる」と述べました。これに対し田中熙巳代表委員が一言お礼のあいさつを述べた後、報道関係者が退出し、懇談に入りました。

日本被団協の参加者からは「3月の核兵器禁止条約締約国会議にオブザーバー参加を」「長崎の被爆体験者を被爆者と認めてほしい」「核兵器は地球上に一発もあってはならない」「原爆被害への国家補償を」など発言しました。最後に石破総理から10分ほどの発言がありましたが、日本被団協からの発言に対する積極的な回答はありませんでした。

田中熙巳代表委員の話

10月のノーベル平和賞授賞発表のあと、石破総理から電話をもらい「あらためてゆっくりお話を」と話したのですが、今回もあらかじめ「この面会は総理が祝意を伝えるもので意見交換の場ではない」と伝えられていました。それにしても総理の独壇場となって持論を聞くのみになってしまったのは残念でした。私は「私たちの主張は政府の方針と違う。今日は難しいかもしれないが、ゆっくり話をしたい」と発言しました。

総理は「どうすれば核なき世界を実現するか考えていきたい」と言いながら「核兵器が発射されれば撃ち落とせる力を持てば、核兵器を使っても意味がないということになる」とか、「国民を核攻撃から守るためにシェルターの整備が必要」などと話されたのには驚きました。

あらためて時間をとって意見交換することを申し入れたいと思っています。

「すべての人が被爆者の話を聞くべきです」

ジャマイカ大使が日本被団協訪問

|

| (左から)和田さん、リチャーズ大使、濱住さん |

1月8日、ショーナ・ケイ・リチャーズ駐日ジャマイカ特命全権大使がノーベル平和賞受賞のお祝いの挨拶に日本被団協事務所を訪れました。濱住治郎、和田征子両事務局次長が対応しました。

中南米ジャマイカは、世界で最初にできた非核地帯条約(トラテラルコ条約)を批准、核兵器禁止条約にもいち早く加盟しています。大使は2005年に国連の軍縮フェローとして初めて来日。広島、長崎で資料館を見学、被爆者の証言を聞いて、将来は軍縮のために働きたいと決意したと話しました。それ以来国連で仕事を続け、現在駐日大使をつとめています。

被爆者の証言についてもよく知っていて「すべての人が聞くべき話です」と熱く語りました。

和田次長は会談後「こんな大使が日本にもほしい、と強く思った1時間でした」と語りました。

原稿募集します

|

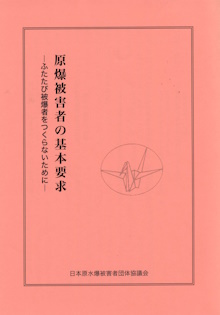

①「基本要求」を読んで

「原爆被害者の基本要求」は昨年策定40年を迎えましたが、現在も日本被団協運動の基本文書として生きています。この中で掲げられた二大要求については、昨年12月10日ノーベル平和賞授賞式での田中熙巳代表委員による受賞演説でも言及されました。この「基本要求」を読んで、新たに発見したこと、わかったこと、今後の活動への決意など、感想をお寄せください。

②ノーベル平和賞受賞をうけて

2024年ノーベル平和賞を日本被団協が受賞したことを受け、私たちはこれから何をしなければならないのでしょうか。受賞の意味を考えながら、今後やりたいこと、やるべきことや、多くの人に伝えたいことなどをお寄せください。

*

400字程度にまとめて、氏名、年齢、住所、電話番号を明記し、郵送かEメールまたはFAXでお送りください。

郵送=〒105-0012 東京都港区芝大門1-3-5ゲイブルビル9階 日本被団協

FAX=03-3431-2114

座標

日本政府は核兵器廃絶の先頭に

被爆80年にあらためて言いたい

昨年10月9~10日に東京御茶ノ水に集まり日本被団協は全国代表者会議を開催し、40年前に策定し現在も被団協の運動指針である「原爆被害者の基本要求」について学習しました。その翌日、11日に日本被団協への2024年ノーベル平和賞授賞が発表されました。

2カ月後の12月10日の授賞式で田中熙巳代表委員は、演説の冒頭で「二つの基本要求を掲げて運動を展開してきました。一つは、日本政府の‘戦争の被害は国民が受忍しなければならい’との主張に抗い、原爆被害は戦争を開始し遂行した国によって償わなければならないとういう運動。二つは核兵器は極めて非人道的な殺りく兵器であり、人類とは共存させてはならない…という運動です」と述べました。そして日本政府が国家補償を拒み、放射線被害に限定した対策のみを今日まで続けていることを述べた上で「もう一度繰り返します、原爆で亡くなった死者に対する償いは、日本政府は全くしていないという事実をお知りいただきたい」と強調しました。

1月8日に首相官邸に日本被団協代表委員など招かれましたが、意見を交わす時間はありませんでした。

ノーベル平和賞を受賞して被爆80年を迎える今年、「核のタブー」が壊されようとしている世界の状況にあって、日本政府にあらためて次のことを言いたいと思います。

戦争で核兵器が投下された唯一の国として核兵器廃絶の先頭に立つこと。国会で議論をすすめ核兵器禁止条約に一日も早く署名、批准すること。3月に行なわれる核兵器禁止条約締約国会議にオブザーバー参加をすること。

ふたたび被爆者をつくらないため、原爆被害への国家補償と核兵器の廃絶は、日本被団協結成以来、被爆者の心からの願いです。

死没被爆者80人の遺影とともに

|

平和を考える集い・岐阜

1月12~13日、岐阜市の円徳寺会館にて、被爆者の願いを継承する岐阜県民の会が主催し「祝ノーベル平和賞受賞・平和を考える集い・岐阜」を開催しました。会員、関連団体、一般の方など、両日あわせて約200人の参加がありました。

ステージには、これまでに亡くなった岐阜県原爆被爆者の会(岐朋会)会員80人の遺影が祀られ、厳かなムードの中、オープニングでは同会の代表世話人の開会挨拶と、峠三吉の詩「序」を参加者全員で朗読しました。

プログラムの最初は、岐阜県で活動する音楽グループによるギター演奏と歌唱でした。

また岐阜市教育委員会の水川和彦教育長と、全国保険医協会の竹田智雄会長にご挨拶をいただきました。

日本被団協事務局長であり、岐朋会会長の木戸季市さんから、12月10日に行なわれたオスロでのノーベル平和賞授賞式の様子などが報告され、「これからも核兵器のない世界をつくるために力を尽くしたい」と自身の決意を述べられました。また授賞式に同行した長女の堀浩子さんからも、「今回の受賞を契機に、父の経験を伝えていきたいと思った」と心の変化を述べられ、会場から大きな拍手が贈られました。

「被爆の証言」として岐朋会の加田弘子さん、宇田茂樹さん、黒木寿美子さん、西田詩津子さんが話されたほか、多彩なプログラムで、核兵器の無い世界を願う人たちが、ノーベル平和賞受賞を祝って集まり、思いを交流して「これからもがんばろう」の気持ちを新たにすることができた2日間でした。(佐藤圭三)

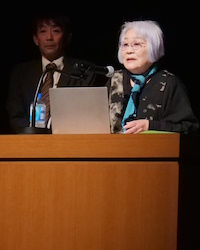

田中熙巳代表委員の講演に500人

|

講演祝賀会・長野

日本被団協の田中熙巳代表委員の講演会が1月19日、長野市で盛大に開かれました。会場のホテル及びオンライン参加者あわせて500人が聴講しました。

田中代表は「被爆者が証言できるのはあと10年が限界。若い世代につないでいくには今が大切」などと話しました。同行の工藤雅子事務室長は「受忍論」に触れて、被爆者だけでなく私たちみんなの問題などと指摘しながら挨拶しました。

主催は「日本被団協ノーベル平和賞受賞記念講演会・祝賀会」実行委員会です。同委員会は「核兵器禁止条約を広げる長野ネット」「ヒバクシャの願いをつなぐ聞き取りプロジェクト」のメンバーを核に有志で構成されました。

長野県原爆被害者の会(長友会)は招待を受け、被爆者2人を含め、被爆2世など関係者11人が出席しました。

県内の全テレビ局、地方紙、全国紙・通信社が取材し、田中代表の講演を報じました。県内の被爆者運動、核兵器廃絶運動に弾みをつける集まりになりました。(前座明司)

核兵器廃絶へ新たな決意

|

県民のつどい・高知

被団協のノーベル平和賞受賞を祝い、一刻も早い核兵器禁止条約の批准を求める県民のつどいを1月18日、高知市内で開催しました。原水禁と原水協が事務局を担い、高知県原爆被爆者の会と一緒に計画・運営を行ないました。

日本被団協代表理事の松浦秀人さん(授賞式に参加、愛媛県在住)が記念講演。オスロでのエピソードなどユーモアを交えてお話いただきました。日本被団協の結成(1956年8月)の経過について触れた中で、全国に先駆けて愛媛県で被爆者の会が結成され(56年1月)、広島・長崎・愛媛・長野の4県連絡協議会から日本被団協の結成へとつながる運動に感銘を受けました。差別や苦しみを乗り越え、被爆者が声を上げ始めたこと、自身も結婚や子どもが生まれるときに大きな不安があったこともお話いただきました。

また「リメンバー・パールハーバー」は報復感情をかき立てるフレーズとしたうえで「ノーモア広島、ノーモア長崎、ノーモア被爆者」は、報復の連鎖を断ち切るという気高い倫理性・思想性に裏打ちされたものだと言われたことは、今起きている戦争も含め平和な世界を構築するうえでの重要なことと感じました。

最後に、被爆80年である今年3月に開催の「核兵器禁止条約第3回締約国会議」に、日本政府のオブザーバー参加を求めるなどの取り組みに、引き続きの支援と協力を訴えて講演を閉じました。

つどいには、県知事、県生協連、第五福竜丸展示館市田真理さんからのメッセージをいただきました。また、高知センター合唱団によるうたごえ、被爆80年を振り返る動画、県内被爆者、ビキニ裁判原告、平和運動を進める若者からの発言があり、核兵器廃絶への新たな決意の場となりました。(松繁美和)

先人たちの思いを胸に

記念イベント・宮城

|

1月22日、仙台銀行ホールイズミティ21にて「祝日本被団協ノーベル平和賞受賞 核兵器禁止条約発効・核廃絶ネットみやぎ発足4周年 記念イベント」を開催し、120人が参加しました。

木村緋紗子代表は開会あいさつのあと、オスロでのノーベル平和賞授賞式への参加報告をご子息の木村仁紀さんと行ないました。授賞式での田中熙巳代表委員の「原爆で被爆した人に日本政府は何の償いもしていない」の訴えを涙ながらに紹介し「先人たちの思いを胸に運動を進めていきます」と話しました。

第五福竜丸平和協会の安田和也専務理事が「被爆80年福竜丸とともに核なき世界への航海を」をテーマに講演。「原爆被爆者に対する援護に関する法律」制定までの運動や多くの国民と被爆者が立ち上がるきっかけとなった「ビキニ事件」、世界の核実験被害について詳しく話されました。また第五福竜丸は1954年に被爆した船の中で残る唯一の木造船で、多くの市民の力で76年に展示館が開館できたこと、船体は希少な産業文化遺産であると紹介しました。

続いて、塚野淳一さんのチェロ、稲垣達也さんのピアノの演奏がありました。参加した方々から「とてもいいイベントでしたね」との感想が多数寄せられました。

(核廃絶ネットみやぎ)

「被団協」号外

「株式会社きかんし」さんが、ノーベル平和賞受賞のお祝いとして「被団協」新聞号外の発行を企画、協力してくれました。第1版を12月10日、第2版を1月9日に発行しました。低料第三種郵便としては送付できないため、各都道府県被団協に届けています。

被爆者運動に学ぶ ― ブックレット「被爆者からあなたに」を読んで

国家補償を求める崇高な意味

|

被爆者の切実で崇高な思い、願いが伝わってくる。長い粘り強い運動が核兵器禁止条約に結実した。あらためて条約の全文も読んだ。前文では2カ所でhibakushaに言及されている。

運動の停滞や挫折に直面するたび、新しい理論を生み出し、運動の広がりをつくりだしてきた。頭が下がる。

被団協は、被害者への国家補償を求めてきたが、それは「国が国民に対し、もう戦争はしない、ふたたび被爆者を作らないと約束することなんだよ」(岩佐幹三前代表委員)ということばにあらわれている。ふたたび被爆者をつくらない、戦争をしない、原爆と人類は共存できないという理想を追求するという意味で、崇高なのである。

ノーベル賞授賞式で田中熙巳代表委員が講演したように、「原爆で亡くなった死者に対する償いは、日本政府は全くしていない」。

日本政府は「受忍論」に立っている。「およそ戦争という国の存亡をかけての非常事態のもとにおいては、国民がその生命・身体・財産等について、その戦争によって何らかの犠牲を余儀なくされたとしても、それは、国をあげての戦争による一般の犠牲として、すべての国民がひとしく受忍しなければならないところである」というものである。その背景にあるのは、戦争責任に目をつぶり、先の戦争を肯定する立場である。

アメリカの原爆投下について日本政府が抗議したのは一度だけである。広島への投下の4日後の1945年8月10日、「新型爆弾」は、「交戦者、非交戦者の別なく、また老若男女を問わず、…無差別に殺傷せられその被害範囲の甚大なるのみならず、…未だ見ざる残虐なもの」であり、「国際法および人道の根本原則を無視した」「人類文化に対する新たな罪悪なり」とした。

8月15日の玉音放送「終戦の詔勅」では、「敵ハ新ニ残虐ナル爆弾ヲシヨウシテ頻ニ無辜ヲ殺傷シ惨害ノ及フ所真ニ測ルヘカラザルニ至ル」とされた。(詔勅も初めて全文を読んだ。)

国連での核兵器禁止条約の審議のとき、唯一の被爆国である日本の政府代表は欠席しており、「あなたがここにいてくれたら」と書かれた折り鶴が置かれていたという話を読むと悲しくなる。

「あの夏の絵」を上演しませんか

青年劇場

|

| 撮影:宿谷誠 |

青年劇場では、広島市立基町高校の「高校生が描く原爆の絵」の取り組みをもとに制作した演劇「あの夏の絵」(福山啓子=作・演出)を、2015年の初演以来、全国各地で上演しています。被爆80年の今年、首都圏を中心に、上演地を募集しています。

高校生が被爆者の証言を聴き、その絵を描くという取り組みによる「原爆の絵」は感動を呼び、平和を願う人びとによる展示会が全国で行なわれています。

「あの夏の絵」はこの「原爆の絵」に取り組む高校生や被爆者たちの葛藤やとまどい、そして交流を描いた心温まる舞台です。この作品を通し、核兵器廃絶を求める多くの人びとの想いを共有し、広げていきたいと考えています。「どうやったらできるの?」「何人くらいで観られるの?」「費用は?」など、お気軽にお問い合わせください。

時期=2025年6月中旬~8月上旬

上演地=首都圏各地

お問い合わせ=電話03-3352-6922(広瀬・沼田)、メール info@seinengekijo.co.jp

制度の活用と運動の継承学ぶ

|

埼玉 研修会

1月18日さいたま市で埼玉県原爆被爆者相談所の研修会を開きました。中央相談所の原玲子氏を講師に、20人が参加者しました。

午前の部は、「残された人生を被爆者としてどう生きるか、先人たちが切り開いた被爆者運動を次世代にどう伝えて行くか」との問いかけから始まり、①「被爆者援護施策が十分活かされているか」②「介護保険制度を上手に利用できているか」③「介護手当の積極的活用」の3つの視点から講話がありました。

午後は、質疑応答と個人相談の時間としました。7人からの発言に、講師が回答しました。

最後に、講師から「被爆者は、どんなことを思って生きてきたか、子どもや孫・支援者に語り残してください」と言われ、被爆継承の原点と感じました。(佐伯博行)

明石で被爆体験きく会

|

明石市原爆被害者の会・加古川市原爆被害者の会、兵庫県被爆二世の会共催で、明石市勤労福祉会館で、11月30日、第1回明石「ヒバクシャの話をきこう」を開催しました。参加者33人のうち半数が初めて被爆者の話を聞く人たちでした。

黙祷のあと、松井清さんの被爆証言を紙芝居にした「長崎で原爆にあって」を、松井さん自身が朗読したDVDを上映しました。松井さんは9人家族でしたが、7人を原爆で亡くしお姉さんと2人残されました。松井さん自身は10年前悪性リンパ腫のため左甲状腺を切除されています。

国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館に、初めて家族証言者の派遣をお願いし、調仁美さんを迎えました。最後に、明石市原爆被害者の会会長の岸本さんから原爆体験をお聞きしました。

日本被団協がノーベル平和賞受賞。被爆者の68年の地道な活動が評価されたのです。核廃絶を実現するには、まず知らせること。今後も被爆者の体験を直接聴く機会を持ちます。 (玉田教子)

富山駅で街頭宣伝

|

核兵器禁止条約発効から4周年の1月22日、核禁条約富山の会は富山駅で街頭行動を行ないました。会員約30人が参加。核兵器の悲惨さを伝える写真やイラストのパネルを展示し、日本政府に核兵器禁止条約に参加するよう求める署名を訴えました。

日本被団協のノーベル平和賞受賞を踏まえ、同会の足立事務局長は「核兵器は人間と共存できず廃絶すべきだという考えを富山でも広めていきたい」と話しました。

(小島貴雄)

授賞式当日広島で集会

|

オスロでのノーベル平和賞授賞式に合わせ、12月10日、広島平和公園原爆ドーム前に被爆者や市民120人が集まりました。黒い雨被爆者や入市被爆者が体験を話しました。入市被爆者の波田保子さんは「被爆者が生きているうちに核兵器をなくしたい」と訴えました。<写真はRCC『イマナマ』より>(望月みはる)

投稿「オッペンハイマー」と「リッチランド」

鳥取 石川行弘

(前号からつづき)

リッチランド高校のシンボルはキノコ雲で有名であるが、高校を訪問して校長と話をしてみて、今では市民の考え方は多様化しているとのこと。校長の父親は、ハンフォード・サイトで機械工学者として約30年も働いていた経験があり、ガンで死亡、妹も別のガンで死亡とのこと。プルトニウム製造の際の放射能汚染がどの程度であったのか知る由もないが、核物質を取り扱った従業員や、いわゆる風下住人が多く輩出されて放射線障害を受けたとも考えられる。

何かのイベントのときにキノコ雲の描いてあるシャツを着るのが何となく嫌な高校生は、その上にハートマークを貼り付けたりしているとか。しかし、高校内では依然としてキノコ雲が幅を利かせている。同窓生には地域の有力者がいて寄付などあるので、中々変更は難しいようだ。(アメフトチームの名称は「爆撃機」で、卒業生などがB17を購入して軍に寄付した歴史がある。)

町中には「Atomic」をあしらったお店、通りの名などある。レストランのビールにプルトニウム、半減期、原子なんて名前のもあるが、過去の遺産を相続したプライドのひとつか。

ついでに、リーチ博物館に行った。原爆の開発の経過から原爆をテニアン島に運搬してB29に搭載する写真がこれでもかというほどに展示されている。最後に広島への原爆投下写真があって、戦争はこれで始末をつけたとの感覚であろう。それによってどれだけの人が被害を被ったかについての意思表示は何もない。全く関心がないというのは、アメリカ人の立場から当然ということなのか。弱者に対する配慮に余りにも欠けていると言わざるを得ない。

「見えるものしか見ない」という日米双方のリーダーの考えが前の大戦に導いたとすれば、大きな犠牲と被害を受ける国民にとっては無責任なことだ。この悲惨な結末に導く考え方を変えるために、今後の核兵器廃絶運動は、世界中の「核被害者」を糾合して幅を広げ、無責任者の判断に負荷をかけることだ。

シアトルの対岸にあるベインブリッジ島にいた日系人は、強制収容所に連れていかれた。戦後、この地に帰ってきた人々の気持ちを刻んだ「二度とないように」という無念のことば。戦争という異常事態における人間の行動の中で、正常な気持がどこかに追いやられ、原爆投下に対してもどこか他人事のような気持になって、人間に対する尊厳を冒すことに鈍感になることの恐ろしさを噛み締めたい。(終)

相談のまど

原爆症認定を受けましたが

税金の控除対象になりますか

【問】昨年、中央相談所講習会の時に「原爆症認定に該当するのではないか」と言われ、申請したところ9月に認定されました。これまで年金受給者は確定申告をしなくてもいいとのことで申告しないできましたが、原爆症の認定を受けたら税金の控除の対象になりますか。

* * *

【答】年金を受給者は確定申告は不要、と国が通知を出したことがあります。その結果、税金の申告は面倒だからと、そのままにしている方も多いかと思います。

あなたのように原爆症の認定を受けた人は身体障がい者と同じように税金の控除があります。申告書類が届かない場合には税務署に連絡して送ってもらうか、インターネットで申告用紙をダウンロードして手続きしてみてください。原爆症の認定を受けている場合、特別障害者控除が受けられます。

所得税の場合特別障害者控除は40万円(住民税は30万円)、同居特別障害者の場合は75万円(住民税は53万円)が控除されます。同居特別障害者というのは納税者が特別障害者と生計を一にしている場合です。別居していても仕送りをして生計を維持している場合にはこれが適用されます。

被爆者健康手帳を持っているとか、健康管理手当をもらっているだけでは、障害者控除は適用されません。

なお、介護保険で「要介護」認定を受けている場合、要介護4と5の人は特別障害者控除の対象になります。これは12月末の要介護度で決まります。また、要介護1など軽度でも認知症の程度により障害者控除の適用が受けられる場合があります。自治体により対象が異なるので、お住いの介護保険課に問い合わせるかケアマネジャーに確認して手続きをしてください。

「年金受給だから税金はわずかしか納めていない」と思っているかもしれませんが、所得税、住民税、そして後期高齢者医療保険料等に影響してきます。また非課税の場合は何らかの補助があることも多いので、面倒などと思わずに手続きをしましょう。

投稿 冊子とバッジを普及

東京 井上葉末

昨年は被団協のノーベル平和賞受賞のお祝いで慌ただしく時が流れた中、ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会の一員として、今しかできないことに取り組んで参りました。

ブックレット『被爆者からあなたに』と「つるバッジ」の普及に専念して、街角のスタンディングはしばらくおあずけとしていました。核兵器禁止条約発効4年の1月22日に迷いながらもスタンディングを実行してみると、昨年の受賞前とはスピーチを聴く雰囲気が変わったような気がしました。後期高齢者のたった一人の街頭宣伝、変人扱いされようとも次回は3月1日を予定。引き続き『被爆者からあなたに』と、名誉ある被団協の「つるバッジ」の普及に努めてまいります。

投稿 被団協とつながって

東京 田邉浩子

私は広島の被爆者の妻で、現在96歳です。夫は没後10年たちました。

1月5日のこと、電動車いすで駅前の喫茶店に入りました。私の前の席の女性に車いすのことと歳を聞かれました。それから話がはずみ、その方の父親は広島で被爆、その方は被爆二世とわかりました。お兄さんを若くして白血病で亡くされており、私も6年前長男を急性心不全で亡くしたことを話しました。

名前も住所も交換せずに「またね」とお別れしてしましたが、世の中には自覚のあるなしに関わらず被団協につながらない人が多いのですね。

我が家では、私は被爆者ではなく、残った息子は年老いた母親の出しゃばるのをよしとしません。私の人生も残りわずか。思っていることを書き残したいのですが、ためらわれます。二世三世が被団協につながることを切望しています。