「被団協」新聞2024年3月号(542号)

2024年3月号 主な内容

故山口仙二さん直筆の原稿見つかる

1982年SSDⅡ 被爆者初の国連演説

|

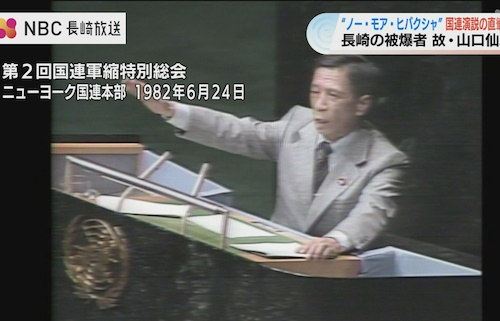

| 直筆原稿発見を伝えるNBC長崎放送に映し出された、演説する山口仙二さん |

|

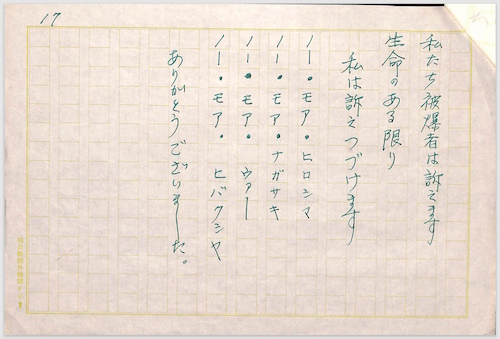

| 見つかった原稿の最終ページ |

1981年から2009年まで日本被団協代表委員を務めた故・山口仙二さんが(2013年没)、1982年の第2回国連軍縮特別総会で演説した時の直筆原稿が見つかりました。長崎原爆被災者協議会(長崎被災協)の依頼で進められている資料整理の中で、長崎総合科学大学の木永勝也客員研究員ら研究グループが長崎被災協倉庫内の箱から発見しました。

SSDⅡ代表団

「日本被団協は82年、第2回国連軍縮特別総会(SSDⅡ)への代表派遣をはじめとして、大規模な国際活動を展開し」SSDⅡには41人の「大代表団を送って、被爆の実相と被爆者の願いを訴えた」「6月12日、国連前を通りセントラルパークに向かった100万人の平和行進は、マンハッタンの主な通りを埋めつくし、沿道から支援のエールが送られた。先頭を歩く子ども代表団につづく日本被団協代表団と日本代表団が市民の目を引いた」「6月24日には、代表委員・山口仙二が日本の国民運動推進連絡会議を代表して国連総会議場の演壇に立った。山口は、みずからのケロイド写真を示しながら、ふたたび核戦争の地獄を許すなと、各国代表たちに核兵器の廃絶を迫った」「国連総会議場は、感動と激励の割れるような拍手につつまれた」(日本被団協50年史より)。

被爆者と連絡会議みんなでつくった

このときの発言原稿は、日本被団協の小西悟さん、岩佐幹三さんや推進連絡会議の代表らによって推敲し、仕上げられていったもの。草稿から第4稿までのコピーが日本被団協の保管資料の中にあり、現在はノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会が整理・保管しています。第4稿にはさらに推敲した跡があり、斜線での削除や新たな挿入が記されています。息継ぎのマーク、「早く」など読み方の書き込みもあります。今回見つかった原稿は、それらの推敲を生かした形で、山口さんが自身の手で清書し、演説当日に演台に置かれ読みあげられたものと思われます。

大切な運動資料

日本被団協事務局長でノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会代表理事の木戸季市さんは、「これらの原稿は被団協運動の大切な資料です。被爆者の歩んだ足跡を後世に残し運動を未来につなげるため、長崎の研究グループと成果を共有して調査研究を深めていきたい」と話しています。

言葉のちから

和田征子

長崎被災協の倉庫で今回発見された原稿のことを伝える長崎放送のTVニュースで、被爆者として初めて国連で核兵器廃絶を訴えた山口仙二さんの、1982年当時のニュース映像を見ました。

山口さんは「色んな使命を体中に受けとめて、一字一句に“命をかけて”発言をしてまいりました」と帰国後のインタビューで語っています。

青いインクで書かれた直筆の文字に、その読み上げる声に、そして訴える言葉の強さに、深く心を揺さぶられました。

私自身も、これまで国際会議の場で何度か、発言の機会を与えられてきました。原稿を何度も修正して臨みます。が、パソコンでの修正が軽々しいことのように思えてきました。

その言葉のちからは思いの強さ。体験の違いは言い訳にはならない、と恥じ入るばかりです。

当時、世界の終末時計は残り3分。今は90秒を残すだけになってしまいました。今こそ言葉のちからで訴えましょう。

ノーモア・ヒロシマ!

ノーモア・ナガサキ!

ノーモア・ウォー!

ノーモア・ヒバクシャ!

原爆症認定基準「これ以上の改定ない」

第11回厚労大臣定期協議

|

|

| 協議を見守る傍聴者 | 武見厚労大臣 |

原爆症認定問題に関する厚生労働大臣と日本被団協・原告団・弁護団との第11回定期協議が1月29日、厚労省9階省議室で開催されました。交渉団と傍聴者、合わせて34人が参加しました。

冒頭、武見敬三厚労大臣と田中熙巳日本被団協代表委員が挨拶し、家島昌志日本被団協代表理事の司会進行で協議を行ないました。

まず、田中重光、箕牧智之両代表委員が「被爆者として生きた78年」として、被爆体験とともに日本被団協の運動を含めてそれぞれ語りました。

次に、原爆症認定に関する「当面の要求」について森孝博弁護士が、また新しい却下事例について藤原精吾弁護士がそれぞれ発言しました。

日本被団協の要請については木戸季市事務局長と濱住治郎事務局次長が発言。最後に児玉三智子事務局次長と綿平敬三ノーモア・ヒバクシャ訴訟全国原告団団長が、あいさつの中で「被爆者が生きているうちに解決を」など思いを述べました。

武見大臣は、「平和の問題は尊い現実的問題である。みなさんの気持ちを受け止め厚労省としてできることをやっていきたい」と述べながら、認定基準の問題では「科学的知見に基づいているので、新たな科学的知見が得られなければこれ以上の基準の改定はない」と述べました。認定被爆者の医療特別手当継続のための健康状況届の問題では「経過観察の場合は継続して差し支えない、としている。都道府県への周知を徹底する」と述べました。

座標

70年をむかえた3・1ビキニデー

被団協運動の原点に学ぶ

1954年のビキニ事件から70年をむかえました。翌55年の第1回原水爆禁止世界大会で、被爆者が原爆被害を訴えるとともに、3216万709の署名集計数が報告されます。

「原爆マグロ」と「死の灰」は国民の日常生活を直撃。原水爆実験禁止の署名が、とくに女性、母親たちの働きかけによって全国各地、時を同じくして始まりました。市民だけでなく自治体、魚商組合、PTA、町内会や中学生の活動も。「人類の生命と幸福を守る」がスローガンの一つに掲げられ、杉並の公民館が集計センターとなりました。

広島・長崎の被爆から、56年の日本被団協結成にいたる期間は、日米両政府による原爆被害の隠ぺいと抑圧、放置政策で被爆者には「苦難の十年」でした。しかしその終わりに、ビキニ事件による原水爆禁止運動の高まりに励まされ、苦しみと孤立を乗り越えて日本被団協の結成にいたる草分けの時代でもありました。

結成以来、被団協運動は「ふたたび被爆者をつくるな。核兵器廃絶、原爆被害への国家補償を」と、国の内外で訴え続けてきました。そして2017年、前文に「ヒバクシャ」と「その容認しがたい苦しみと害に留意し」と記された核兵器禁止条約が成立しました。

しかし日本政府は署名も批准もしていません。日本政府が、自ら遂行した戦争によって招いた原爆被害を直視することなく、戦後一貫してアメリカの同盟国としてその「核の傘」にすがることを選んでいるからです。その裏には「およそ戦争という国の存亡をかけての非常事態」において生じた国民の被害は「すべての国民がひとしく受忍しなければならない」とする戦争被害受忍論が存在します。禁止条約の前文とは真逆です。

「死んだ人が犬死にになる」と被爆者は怒り、受忍論を乗り越えるため、40年前に全国的な討議を経て『原爆被害者の基本要求』をまとめました。「広島・長崎の犠牲がやむをえないものとされるなら、それは、核戦争を許すことにつながります」「地球上の核兵器がすべて廃絶されるまで、被爆者は、生き、叫び続けます」とあります。

来年被爆80年をむかえるにあたり、ビキニ事件をきっかけとした原水爆禁止の世論と結びついた運動に学び、戦争被害受忍論を乗り越える『基本要求』に込められた先人の思いに学びたい。その思いを未来に、世界に広げていくために。

これからの被団協運動など活発に討議

日本被団協第439回代表理事会

日本被団協第439回代表理事会が2月7日、東京・お茶の水の会議室で開催されました。

これからの被団協運動

「これからの被団協運動の課題について」の議題で、木戸事務局長は第68回定期総会で「各県被団協と日本被団協の今後の在り方について議論を重ねる」と提起したことに触れ、解散する地方組織が出てくる可能性は否定できないが、地方組織が2つ以上ある限り日本被団協は存在する、などの考えを示しました。また被爆者組織はなくなっても、被団協が続けてきた運動を引き継ぐさまざまな形(二世や非被爆者でつくる組織やネットワークなど)が各地にできつつある、と報告。

これを受けて代表理事が各ブロックや都道府県の現状を、それぞれ発言しました。「資金面や人材不足などの困難をかかえ数年で解散を覚悟している」「ブロックで困難な県を支えている」「非被爆者の協力を得てなんとかやっている」「他団体や個人が参加するネットワーク組織をつくって活動している」「慰霊事業への国と県の補助金を最大限利用している」「事務所を持つ形ではなく役員の自宅を事務所に、という形なら存続はありうるかもしれない」「被爆者の会としては閉じる方向だが、支えてくれる団体等があるかぎり被爆者としての活動は続ける」等、各地の実情が率直に出されました。今後は第69回定期総会にむけ、議案起草委員会で議論を深めることにしました。

|

日本被団協の各都道府県被団協が負担する会費の議題では、会の財政規模に対して負担が大きいため見直しを、との声があることを踏まえて検討しました。現在は2016年の手帳所持者数をもとに算定していますが、直近の手帳所持者数で計算しなおすのか、総額が減ると日本被団協の財政は大丈夫なのか、会費は運動をすすめるためのものであるというところから議論しなおす必要があるのではないか、日本被団協の財政の中で会費の占める割合を減らしていいのか、などさまざまに議論。引きつづき起草委員会で検討します。

第69回定期総会は6月

2024年度定期総会を6月19~20日東京・お茶の水で開催し、そのための議案起草委員会を、例年通り代表委員、事務局役員、専門部長で構成し発足することを確認しました。

核兵器廃絶日本NGO連絡会の今後

同連絡会は2010年に発足、現在約30の団体と個人が参加して、緩やかな情報交換の場としてこれまで存続してきました。田中熙巳代表委員が共同代表の一人です。核兵器禁止条約が発効した今、より行動力を強めるため、事務局部分を法人化し、連絡会としては団体会員、個人会員として登録して会費を払う組織に改編することになりました。日本被団協としても来年度から会員(年会費1万円)として加盟することを全員一致で承認しました。

その他、被爆二世について、中央相談所委員会報告、能登半島地震支援募金について、日本政府に核兵器禁止条約への署名批准を求める署名集約について、などが話し合われました。

|

有意義で楽しい1泊2日

神奈川県原爆被災者の会

神奈川県原爆被災者の会は、コロナ感染拡大の影響で2年間中止となっていた原子爆弾被爆者医療講演会を2月4~5日、三浦市のマホロバ・マインズ三浦で開催しました。28人の参加でした。

初日は2つの講演で学習しました。

まず川崎医療生協坂戸診療所長の竹内啓哉医師の「コロナ感染症について、これまでのまとめと現状」。また竹内医師は健康管理手当審査会の委員でもあり、長年被爆者に寄り添った立場で医療にあたっておられことから、介護手当申請についてもお話を頂きました。参加者からの質問も多く出されました。

休憩をはさみ、生活協同組合パルシステム神奈川の藤田順子理事長の「パルシステム神奈川の平和への願いについて」。創立時からの平和活動の取り組みについてお話を頂き、今まで以上に理解を深めました。

2日目は朝から葉山支部福島さん指導の太極拳で心身を整えたあと、拡大運営委員会を開催。久々の1泊での医療講演会は有意義で楽しい2日間でした。(木本征男)

|

広島県被団連結成50年

広島の被爆者7団体のまとめ役を担う広島被爆者団体連絡会議(被団連)は、結成50年の2月14日声明文を発表、被爆80年へ向けヒロシマの声の結集を呼びかけました。

被団連は被爆30周年に向け核兵器廃絶と国家補償の被爆者援護などを求めて1974年に14団体で発足。原水禁運動の分裂の影響で分かれていた2つの県被団協も11年ぶりに同席し、以後、活動を共にしてきました。

8月6日に首相と被爆者が面談する「被爆者代表から要望を聞く会」を実現、定着。ヒバクシャ国際署名の広島での推進役として核兵器禁止条約の制定に尽くしました。

田中聰司事務局長は記者会見(写真)で、「命ある限り、広く団体、個人と連携して進んでいきたい」と決意を述べました。

侵略、弾圧やめ対話を

広島被爆者7団体が声明

ロシアのウクライナ侵攻から2年の2月24日、広島被爆者7団体は、即時停戦と対話を求める声明文を発表しました。

「領土の略奪と無差別、非人道的な空爆、殺戮の繰り返しは断じて許せない戦争犯罪」と抗議。侵略と国民の弾圧を直ちにやめ対話のテーブルに着くよう要請。また核の脅しは核兵器禁止条約が禁じる威嚇行為と指摘。すべての核保有国に「核の脅しや使用をしない宣言」を急げと訴えました。

日本政府には、3月の国連安全保障理事会で議長国になる好機に、核保有5大国と向き合って、和平と核軍縮・核廃絶の道筋をつけるために主導力を発揮するよう求めています。(田中聰司)

相談のまど

医師から「ひとり暮らしは無理」と言われ…

介護保険と被爆者施策のフル活用を

【問】被爆者で90歳近い父はひとり暮らしをしていましたが、足の痛みを訴えて入院し、今は回復期リハビリ病棟に入院中です。主治医からは「ひとり暮らしは無理」と、施設入所を進められました。今は「要介護1」の認定を受けていて、区分変更の手続きをするようにも言われています。

施設入所と言われても特別養護老人ホーム(特養)でないと経済的に無理ですが、特養には要介護3以上でないと入所申し込みができないと聞いています。被爆者が特養に優先的に入れる制度があるのでしょうか。施設入所が無理ならひとり暮らしをするしかないのですが、介護保険サービスでひとり暮らしができるのでしょうか。

* * *

【答】お父さんも頑張ってひとり暮らしをされてきたのでしょうね。

「特養に被爆者は優先的に入れる制度」はありません。日本被団協は厚労省に対して、広島・長崎以外の地でも被爆者のための介護施設をと要求してきましたが、一貫して拒否されてきました。

特養に入所した場合、利用料の自己負担分は被爆者手帳で助成されますが、預金が一定額ある場合、食費・居住費の負担額が大きいことを承知しておいてください。

お父さんは区分変更しても要介護3になるかどうかわかりませんし、要介護3に認定されたとしても入院先から直接特養に入所というのは難しいと思われます。

まずは、自宅に帰りたいかどうかお父さんの気持ちを聞いてみてください。帰りたいという気持ちが強いのであれば、自宅での生活が成り立つような手立てを、主治医や病院スタッフ、ケアマネジャーとともに考えてもらいましょう。

被爆者は介護保険サービスの利用料にも助成があり、また被爆者施策として介護手当の支給が受けられます。訪問介護は住民税が非課税であれば手続きをすれば利用料が助成されること、介護手当はヘルパーでなくても友人や別居している家族が介護していれば支給されることなどを伝えましょう。日本被団協発行の『被爆者相談のための問答集〈介護編〉』を届けて話し合ってみてください。入浴はデイサービスを利用する、具合が悪くなったときが心配というのであれば訪問看護を受け、24時間緊急対応の契約をしておく、訪問診療を受けて薬も訪問薬剤師に届けてもらうなどのサービスを組み合わせる。そして介護手当を利用してみることで、自宅での生活が送れるのではないかと思われます。お父さんも自宅に戻れば生き生きとした表情を取り戻すかもしれません。

一方で、いよいよひとり暮らしが無理になった時のために、特養の申し込みをしておいてもいいと思います。

|

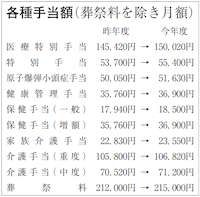

まどから

4月から、被爆者の各種手当が別表のとおり改定されます。2023年消費者物価指数の対前年比変動率が3・2%増、介護手当については、人事院勧告での月例給の改定が0・96%増となったことによるものです。

少しずつ増額ですが、「実質的には目減り」と言われる年金額と同様、現在の物価高騰に見合ったものとは言えないでしょう。

|

具体的事例で解説

日本被団協原爆被爆者中央相談所は、相談ガイドブック№32として、新パンフ「被爆者のための相談のまど」を発行しました。「被団協」新聞に連載している「相談のまど」に掲載されたものを中心に、具体的な事例にもとづく相談内容をまとめたものです。

現行法にもとづく被爆者施策をまとめた「被爆者相談のための問答集№30〈改訂版〉」、介護に関する内容に特化した「被爆者相談のための問答集№31〈介護編〉」と併せてご活用ください。

A5判、90ページ、400円(送料別)。