|

|

|

|

![]()

肩凝り粉。

確かに彼の先進性は、そのデビュー作でも十分に感じることができます。1965年と1966年に作られた、「It's Gonna Rain」と「Come Out」では、まだデジタル技術が音楽制作には応用されていない時代に、録音テープだけで現在のサンプラーのようなことをやっていたのですからね。今聴き直すと、ほとんどヒップホップ。 ですから、彼のファンは日本にもたくさんいるのでしょう。4月に、ロンドンの打楽器アンサンブルが彼の最新作の初演のために来日するのですが、その案内にはわざわざ「スティーヴ・ライヒは来日しません」というコメントが付いているのですからね。前もってそう言っておかないと、当然作曲家も来るものだと思って会場に来た人が、そこで初めてライヒは来ないこと知ったら暴動も起こりかねない、と思ったのでしょうね。 そんなライヒは、様々な楽器のための曲を作っていますが、彼はかつて、「弦楽四重奏のために曲を作ることは決してないだろう」とも言っていたのだそうです。この編成に対しては苦手意識を持っていたのでしょうか。 それが、1988年に、クロノス・カルテットからの依頼を受けた時には、弦楽四重奏に彼のスタート地点である「サンプリング」の手法を融合させて、その苦手意識を克服したのです。それが、「Different Trains」という、弦楽四重奏とテープのための作品です。ライヒがこの作品のために集めた音源は、

その次に、クロノス・カルテットのために1998年に作ったのが、「Triple Quartet」です。ここでは、前もって録音しておいた彼らの録音を2種類流しながら、ライブでの演奏を加えるという、「カウンターポイント・シリーズ」と同じコンセプトによる作品です。 そして、21世紀に入ったばかりの9月11日に、あの「悲劇」が起こります。これは、ライヒ自身にとっても身近な体験となっていました。ですから、2009年にやはりクロノス・カルテットから、1作目のような前もって録音された声を使った作品の依頼を受けた時には、この悲劇をモティーフにすることをためらいませんでした。その「WTC 9/11」は、翌年に完成されます。 そんな、すべてクロノス・カルテットのために作られ、彼らが初演を行った3つの作品ですが、彼らはそれをまとめたアルバムは作ってはいませんでした。今回、初めてそれを成し遂げたのが、2008年に結成されたミヴォス・カルテットという、現代音楽をメインに演奏しているアンサンブルです。彼らは、ジャズ・プレーヤーとのコラボレーションなど、ジャンルを超えた幅広い活動を、全世界で展開しています。 このアルバムの録音は「Triple Quartet」が2020年2月、「WTC 9/11」が2020年3月、「Different Trains」が2022年1月という順に、すべて同じ会場で行われました。その「WTC 9/11」のセッションで、ライヒ自身がメンバーに助言している写真が、ブックレットにありました。  CD Artwork © Deutsche Grammophon GmbH |

||||||

彼はまず父親からヴァイオリン、ピアノや作曲を学びます。やがてプラハの大学で法学を学び、さる伯爵の不動産管理人となりますが、やがてその伯爵に音楽の才能を見出され、彼の宮廷楽団で演奏したり作曲を行うようになります。その後、ヨーロッパの中心地を巡る旅をして、その音楽のスキルを高めていきました。まずはウィーンで1785年ごろにハイドン、モーツァルト、ディッタースドルフと会いました。そのあとイタリアに赴き、ヴェニス、ローマ、ナポリ、ミラノを訪れた後、パリに向かいます。そして、1789年にはロンドンに行き、1791年からは、あのヨハン・ペーター・ザロモンの主宰する「フィルハーモニック協会」の会員となります。ハイドンとは、彼が最初にロンドンにやってきたときに再会を果たし、6カ国語を話せるということで彼の通訳も務めて、親しく交わっています。さらに、ギロヴェッツはパリ経由でウィーンへ戻り、宮廷歌劇場のカペルマイスターを長年務め、1850年に多くの人に尊敬される中で亡くなります。 その作品は、それぞれ30曲ほどのオペラとバレエ、40曲ほどの交響曲をはじめとして多岐にわたり、多くの室内楽や宗教曲も作っています。 とは言っても、現在では作曲家としては全く忘れ去られた存在となっています。 ここで演奏されているフルートと弦楽三重奏のための四重奏曲は、1799年に作品37としてオッフェンバッハのアンドレ出版社から出版されました。それぞれ3つの楽章からできている3曲の四重奏曲は、ツィクルスとして作られていて、それぞれに特徴的なキャラクターを持っています。そこには、ハイドンやモーツァルトからの影響が色濃く見られます。1番から3番はハ長調、ト長調、ニ長調で作られていますが、これはモーツァルトがマンハイムで1777年から1778年にかけて作った3つのフルート四重奏曲と同じ調性だというのは、単なる偶然なのでしょうか。 いずれの曲も、最初の楽章はソナタ形式、最後の楽章はロンド形式で作られています。「1番」では、その第1楽章の展開部で、とてもアイディア豊かなパッセージが登場して驚かせてくれます。コーダも、意表を突く形です。第2楽章はまるでモーツァルトのオペラのアリアのようなメロディアスさで、半音音階まで登場します。終楽章はとても軽やかなロンドのテーマ、エンディングではアップテンポとなって意表を突く終わり方です。 「2番」でも、第1楽章のサブテーマがとても美しいメロディで、展開部のエピソードも豊富です。第2楽章は6/8のバルカローレで、A-B-A'の形をとっています。最初のメロディが最後には装飾されて現われます。最後に、チェロが粋なフレーズで締めくくっています。終楽章は、モーツァルト風のテーマ。 「3番」の第1楽章は、他の曲に比べるとちょっと平凡でしょうか。でも、第2楽章ではモーツァルトの「魔笛」のパパゲーノのアリアそっくりのテーマが変奏曲になっていて、とても楽しめます。終楽章のテーマもとても楽しい感じ。エンディングの前にレシタティーヴォ風のパッセージが入ります。 使われているのはもちろんピリオド楽器です。フルートのカール・カイザーという人が使っているのは4キーの楽器でしょうか。なかなか鄙びた音色で、弦楽器ともよく溶け合っていますし、何よりも彼のテクニックがとても軽やかで、これらの作品の隅々に用意されているギャラントなパッセージを見事に演奏しています。ただ、楽器のせいでしょうが、ピッチが時折不安定になるのがちょっと気になります。 これらは、モダン楽器で演奏したら、また違う魅力が発揮されるのではないでしょうか。 CD Artwork © Classic Produktion Osnabrück |

||||||

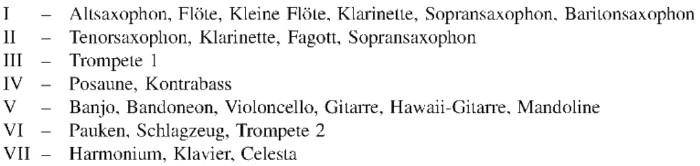

それは、その年の行われたアメリカでの公演でのキャストによる、オリジナル・キャスト盤だったのですが、それを録音したレーベルのCOLUMBIAは当時は「4チャンネル」に執心していた頃なので、それも「クワドラフォニック」の製品として販売されていました。これは、それを、今回DUTTONが新たにSACD用にリマスターを行ったリイシュー盤です。 この作品はほとんど「ミュージカル」のような形に作られています。音楽は初演の劇場で上演された時の7人編成の「バンド」を想定して作られていました。この曲のスコアには、そのメンバーたちが担当した楽器の内訳が載っています。  これは、ショービジネスの世界では当たり前の「マルチ・リード」という、同じ人が何種類もの楽器を演奏するスタイルでした。ここでは、その本来の意味の管楽器だけでなく、トロンボーン奏者がコントラバスを演奏したり、トランペット奏者が打楽器、ギタリストがチェロを演奏したりといった、まさに「マルチ」の活躍ぶりですね。 今回の録音でも、ここでは「オーケストラ」という名前が付けられていますが、それは便宜的なもので、それに近いことが行われています。ただ、同じだけの楽器を演奏するのに14人と「倍増」されていますね。もちろん、ここではチェロやコントラバスは専用の奏者が弾いています。指揮者のシルバーマンも、ギター、バンジョー、ハワイ・ギター(スチール・ギター)を演奏しています。 「序曲」は、そんな、7つのパートによるとてもしょぼい「オーケストレーション」で始まります。サラウンドではそれぞれの楽器が周りを取り囲むように定位しています。この曲の中だけでも、すでに何人かの奏者は「持ち替え」を行っていますね。 それが終わると、この作品の中で最も有名なナンバー「Ballad of Mac the Knife」が歌われます。あ、この録音は、オリジナルのドイツ語の歌詞を英語に直したバージョンです。この曲はドイツ語では「Moritat von Mackie Messe」というタイトルになっています。「Moritat」というのは、殺人をテーマにした大道歌なのだそうです。そう、この「マック・ザ・ナイフ」という日本語のタイトルでもとても有名で、ほとんどジャズのスタンダードと化しているナンバーは、ナイフを持った殺し屋のマックを紹介する歌なのですね。 実際にこのオリジナルを聴いてみると、この歌はとてもシンプルなものであることが分かります。あの、だれでも知っている16小節のメロディが、ただただ延々と繰り返されているのですね。その間にバックの楽器も増え、歌う人も最初は「バラード・シンガー」1人ですが、徐々に他の人が加わってきます。まるでラヴェルの「ボレロ」みたいですね。 それを歌っているのは、もちろんクラシックの歌手ではなく、ミュージカルの俳優さんで、とても味のある渋い声でしたね。 そのあとも、同じようにシンプルな歌が続きます。本来ならその間に語られるセリフはすべてカットされているので、細かいプロットはわかりませんが、そのマックが、一目惚れをした娘と結婚したら、その子は乞食のプロデューサー(どんな職業だ)の箱入り娘だったとか、警察に捕まって絞首刑になる寸前に、女王の戴冠式の恩赦で刑を免れるだけでなく、貴族となって城と年金を与えられるようになるとか、ハチャメチャなお話のようでした。  SACD Artwork © Vocalion Ltd |

||||||

とは言っても、これまで最も多くこの賞を受賞した人は、去年まではゲオルク・ショルティという指揮者、つまりクラシックのアーティストだったのですから、ちょっとびっくりしてしまいますね。要は、アメリカ国内でどれだけアルバムが売れたか、というのが判断基準なのでしょうから、かつてシカゴ交響楽団を率いて多くのヒット・アルバムを作っていたショルティなら、クラシックのカテゴリーの中でトップになっていたことは納得です。 それは昔の話、今年になってその1位の座はビヨンセに取って代わられたのだそうです。これでやっと、メインはポップスであるというこの賞の本来の姿になったと言えるのではないでしょうか。 ただ、この賞はアーティストだけではなく、製作スタッフに対する部門も設けられています。その中の録音関係のカテゴリー「Best Surround Sound Album」で、2007年からほぼ毎年ノミネートされているエンジニアがいます。それが、この2Lという基本的に「クラシック」のレーベルの主宰者で録音エンジニアの、モーテン・リンドベリです。このカテゴリーは2019年から「Best Immersive Audio Album」と名前が変わりましたが、その翌年2020年には、「LUX」というアルバムが見事グラミー賞を獲得したのです。もちろん今年も、「Tuvauhun」がノミネートされていましたね。 ということで、まさに「サラウンド」や「イマーシヴ」に関しては世界の最先端を走っている2Lレーベルですが、それだけではなく、アーティストも非常にレベルの高い演奏を提供していますから、どのアルバムを取ってみても「ハズレ」がありません。特に合唱のジャンルでは、満足のいくものばかりでした。 そんな合唱団の中で、ノルウェーの「Cantus」という女声合唱団は、これまでに2015年には「SPES」、2019年には「FRYD」という2枚のアルバムをリリースしてきましたが、今回3枚目となるアルバムがリリースされました。タイトルは北欧神話の「世界樹」のことなのだそうです。そのタイトルのエリック・ウィリアム・バーナムの曲を始め、世界中の作曲家の作品、あるいは民族的な伝承歌など、様々な切り口の曲が演奏されています。これまでのアルバムでは、合唱のほかに楽器が加わっていましたが、今回は全曲合唱のみ、ア・カペラによる演奏ですから、この合唱団の素晴らしいテクスチャーをつぶさに味わうことができることでしょう。 作風も、それぞれに異なっていますが、とてもシンプルなものから、いくらか前衛的な手法を加えたものまで、ヴァラエティに富んでいます。いずれの曲も、この合唱団の若い女声でなければ決して聴くことのできない、ピュアでありながらしっかりとした表現力を持った高度な演奏を、この卓越した録音によるとてもリアルなサウンドで楽しむことができます。1曲目と8曲目には、メンバーが打楽器を演奏していますが、そのサウンドもとても刺激的。8曲目などは、リア一杯にたくさんの打楽器が並んでいるのが体験できます。 この録音は新しいものではなく、2018年から2021年までの間に何度かの録音セッションが設けられていて、それらが集められています。ただ、会場は全て同じトロンハイムのラーデモアン教会が使われていますから、アコースティックスは統一されています。 とは言っても、やはり微妙にそれぞれの時期の録音のコンディションは異なっているようで、指揮者のトーヴェ・ラムロ=ユースタの友人の日本人作曲家、松下耕が提供した、アイヌ民族の伝承歌の編曲である「カムリ」では、ほんの少し、いつもの2Lの録音では決して聴かれることはない歪みがあるのが、惜しいところです。 SACD & BD Artwork © Lindberg Lyd AS |

||||||

というようなことが、代理店のインフォには書いてあるのですが、このSACDのパッケージには、どこを見ても「Symphony no.9」という表記はありません。たとえば「No.8(9)」みたいな、よくある番号の付け方もありませんから、何か微妙。いずれにしても、このシューベルトの最後の交響曲の番号が、きっちり「8番」となっているのは、うれしいことです。  このSACDを購入したのは、演奏はともかく、もはや貴重になってきた、セッション録音によるサラウンドだったからです。つまり、メインマイクの回りに360°に渡ってオーケストラを配置して、今回だと弦楽器とトロンボーンはリア、木管、トランペット、ティンパニはフロントという具合に聴こえてくる設定で録音されているのです。 この曲の場合は1番ホルンと2番ホルンとのユニゾンで始まりますが、それはほぼ左の壁、という配置でした。ただ、間接音もかなり取り込んでいるので、ちょっとぼやけたような音像です。 しかし、その後に弦楽器が入ってくると、それはとても生々しい音で、それぞれのパートもきっちりと分かれて聴こえてきますから、かなりの違和感があります。あまりに個々のパートを強調しすぎているので、聴こえなくてもいいようなフレーズばかりが目立ってしまうのですね。さらに、このレーベルの特徴なのですが、その弦楽器の音がとてもドライで、瑞々しさが全く感じられないのですよ。一応、メンバー表が付いていて、弦楽器は14型になっているようですが、そのような「マス」の感じがほとんどしなくて、もっと少ない人数で弾いているように聴こえてしまいます。 まあ、トロンボーンはすぐ後ろから聴こえてくるので、確かにこのパートが「おいしい」ことはよく分かりますけどね。 ただ、このように、リアルにサラウンドの配置になっていると、弦楽器と木管楽器との距離がかなり離れてしまうので、どうしてもアンサンブルに影響が出てしまいがちです。実際、ヴァイオリンとフルートの掛け合いなどは、常にフルートが出遅れていましたね。 そんな、あまり心地よくはない環境でのリスニングとなっていますが、演奏そのものはなかなか活気にあふれていました。第1楽章のイントロの部分はかなりたっぷりとしたテンポだったのですが、主部に入るや否やギヤチェンジしてとても快適なテンポに変わります。このテンポ感は最後の楽章まで変わることはなく、とても若々しい息吹だけは、よく感じることは出来ます。 この曲の楽譜には、ソナタ形式である第1楽章と第4楽章には、提示部の反復があり、さらに第3楽章のメヌエットでは、前半と後半をそれぞれ繰り返すような指示があります。ただ、実際にコンサートで演奏されるときは、それらの反復はメヌエットの前半をのぞいてはほぼ省略されることが多くなっているようですね。しかし、最近では原典版重視の観点から、特に録音ではこれらの反復をすべて行う演奏が増えているようです。ここでも、さすがにトリオの後のダ・カーポのメヌエットでの反復はありませんが、それ以外はすべて実行されていました。 まあ、第1楽章の場合は、繰り返してもあまり違和感はありませんが、終楽章の場合は繰り返す前に聴きなれない半音階のフレーズが出てくるので、「おや」と思うかもしれません。というか、ただでさえ長いのに、こんなに繰り返したらちょっとパニックになってしまいそう。 それにしても、すぐ後ろから聴こえてくるヴァイオリン・パートのものすごいこと。これだけのことを1時間近く続けている人たちを尊敬します。 SACD Artwork © TACET |

||||||

ここでの「女王」というのは、「オルガン」のことなんですね。なんでも、この楽器は「楽器の女王」と呼ばれているのだそうです。普通は「楽器の王様」といえばピアノのことを指すのだ、ということはなんとなく知っていましたが、「楽器の女王」というのは初めて聴きました。というか、このネーミングはオルガンよりもフルートの方がふさわしいような気がしますけどね。 まあ、このアンサンブルを作り、ここでの編曲を担当しているヴァイオリニストのユディトとオルガニストのティネケというステーンブリンク家の姉妹がそのようなタイトルを付けたのですから、仕方がありません。 そう、ここでは、その「楽器の女王」であるオルガンのためにバッハが作った作品を、このアンサンブルのために彼女たちが編曲したものが演奏されているのです。 まずは、このSACDのオープニングで聴こえてくるそのサウンドに、圧倒されます。このレーベルの最初からのエンジニア、かつてはPHILIPSに在籍していたジャン=マリー・ヘイセンがエンジニアですから、予想されたことですが、その繊細で伸びやかなサウンドは、まさにかつてのPHILIPSのサウンド・ポリシーそのものでした。録音会場は教会ですが、その広い空間が豊かな残響と適格なサラウンド設定で見事に再現されています。 もちろん、楽器はピリオド楽器ですが、弦楽器の芳醇な音色は、ピリオドであることを忘れてしまうほどのものでした。管楽器はトラヴェルソとファゴットが1本ずつ、オーボエが2本です。そこに、低音としてリュートと、チェンバロとポジティーフ・オルガンが加わっています。ほのかに聴こえてくるチェンバロも、極上の響きです。 最初に演奏されている、オルガンのためのソナタ第5番(BWV 529)では、真ん中のラルゴ楽章がチェンバロ2台だけというのも、粋な計らいです。もしかしたら、リュートも入っていたのかもしれませんが、この楽器はもうすっかり空間の中に溶け込んでいるので、よくわかりませんでした。 ここでは、バッハが他の作曲家の協奏曲をオルガン用に編曲した「協奏曲」も取り上げられています。ヴィヴァルディの協奏曲を編曲したものが有名ですが、ここでは、第1楽章と第3楽章がザクセン=ヴァイマール公ヨハン・エルンスト公二世のヴァイオリン協奏曲(BWV 592)、第2楽章がアレッサンドロ・マルチェッロのオーボエ協奏曲(BWV 974)という組み合わせです。つまり、バッハが編曲した「元ネタ」を、マルチェッロの場合はソロ楽器を変えて演奏している、ということですね。ヴァイオリン・ソロは、エルンストの両端の楽章は本来の形で水を得た魚のように生き生きとしていましたし、マルチェッロのアダージョ楽章のヴァイオリン・ソロでは、時折感極まってビブラートをかけているのでは、と思われるほどの、パッション豊かなものでした。 オリジナルのオルガン曲としては、有名な「パッサカリア」(BWV 582)を編曲したものが演奏されています。原曲の持つ荘厳さの代わりに、もっと明るい響きに生まれ変わったような気がします。それに続けて、これも「幻想曲とフーガ」(BWV 542)という名前で有名なト短調の前奏曲とフーガから、とてもチャーミングなフーガが演奏されているというのも、憎い演出ですね。 最後に、「オルゲルビュヒライン」の中からBWV 615が演奏されているのですが、演奏時間がずいぶん長いな、と思ったら、なんと、最初と最後にオリジナルでの編曲を2回演奏している間にそれを少しデフォルメしてコラールのテーマをピチカートで演奏する部分を挿入するという粋なことをやっていましたよ。そういうアイディアは素晴らしいですね。 SACD Artwork © Pentatone Music B.V. |

||||||

タイトルは「始まりと終わり」、つまり、ここでは、モーツァルトが初めて作った交響曲の「第1番」と、最後に作った「41番」が演奏されているのですね。くれぐれも、これが「最初で最後」にはならないように願いたいものです。 さらに、このツィクルスを完成させるにあたって、それぞれのアルバムには交響曲以外の「ボーナス・トラック」が加わるのだそうです。今回は「ピアノ協奏曲第23番」、ピアノ・ソロはもちろんエメリャニチェフ自身です。 彼に注目したのは、クレンツィスがSONYに録音したモーツァルトのダ・ポンテ三部作での通奏低音をフォルテピアノで弾いていたのを聴いた時でした。それは、クレンツィスの音楽にぴったり合致した、とても即興性あふれるもので、かなりショッキングな体験でした。 ですから、今回も交響曲でフォルテピアノを弾きながら指揮をしているのかな、と思ったのですが、そうではなく、きっちり指揮者に専念していたようです。その代わり、オーケストラにはかなり細かい表情を要求していたようでした。 最初に演奏されていたのは、モーツァルトが8歳の時にロンドンで作った「交響曲第1番 K.16」です。変ホ長調で作られていますが、第1楽章がその主和音の「ド・ミ・ソ・ソ・ソ・ソ・ソ・ソ・ソ・ソ・ミ・ド」という何の変哲もない分散和音で始まるというのは、ちょっと恥ずかしくなるほどの幼稚さですが、そんなことは全く気にならないほどの勢いが感じられませんか? このオーケストラも、その次のシンプルなカデンツァでは、管楽器がフライング気味に入ってきて、その勢いを強調していますからね。 それが、第2楽章になると、なんと変ホ長調の平行調であるハ短調で始まります。それが、7小節目に変ホ長調に変わった瞬間(この録音だと21秒あたり)、ホルンの1番が「ド・レ・ファ・ミ」という、彼の最後の交響曲のテーマとなっている音型を吹いていますね。  これに続いて、「ピアノ協奏曲第23番」です。ここでのエメリャニチェフのフォルテピアノは、意外と穏健。もちろん、真ん中の緩徐楽章ではそれなりの装飾はありますが、ほぼ常識の範囲内のような気がします。もう少しハチャメチャな演奏を期待していたのに。 それと、この曲にだけ登場するクラリネットが、なんだかかなり音痴なのも気になります。 そして、「ジュピター」です。まずは、第1楽章の冒頭でファンファーレが鳴り響いたあとに、ちょっとポーズを入れて次のフレーズをたっぷり歌わせるという、かなりロマンティックなやり方がピリオド・オケから聴こえてきたのが、ちょっと意外でした。確か、ネゼ=セガン指揮のフィラデルフィア管弦楽団が同じような演奏をしていたことを思い出したものですから。 第2楽章は、先ほどの「1番」に比較するとテンポも速めであっさりとした感じ。 しかし、第3楽章ではかなりぶっ飛んだことをやってました。メヌエットでは、ティンパニが大暴れ、楽譜にはない前打音を入れたり、リズムを細かくしたりと、暴れまくっています。さらにトリオでは、フルートが大活躍。そもそも、このテーマは「シード」というとても単純な音型なのでそのまま吹いたのでは全然面白くないのですが、それを、もうさまざまに装飾して楽しませてくれました。それを受けるオーボエとヴァイオリンも、とてもお茶目。 このあたりになると、このフルートのピッチが信じられないほど正確なことに気が付きます。もはや、いかにピリオド楽器といえども、昔のようなアバウトなピッチにはピリオドが打たれるような時代になっているのですね。 CD Artwork © Little Tribeca |

||||||

ジュリアン=ラフェリエール自身は、音楽家の家庭で生まれ、パリのコンセルヴァトワールで学びます。やがて2017年のエリザベート王妃国際コンクールや2018年のヴィクトワール・ド・ラ・ミュジク・クラシクのチェロ部門での優勝を勝ち取り、一躍国際的に注目されるようになりました。これまでに、MIRARE、ALPHA、SONYといったレーベルから、多くのアルバムをリリースしています。 オーケストラとの共演も、ゲルギエフ、ロト、ソヒエフ、クリヴィヌ、ヘレヴェッヘといった指揮者のもとで行っています。 さらに、彼は、オーケストラや指揮者に対しても情熱を持っていて、13歳の時には、コンセルヴァトワールの仲間たちを集めてオーケストラを作り、ヴィヴァルディ、モーツァルト、メンデルスゾーンの作品を演奏するコンサートを行ったりしています。2011年には、パリ室内管弦楽団の指揮者アカデミーに参加して、ジョセフ・スウェンセン、ハンリヒ・シフ、スティーヴン・コヴァセヴィチなどの「指揮者」から助言を受けています。最近では、ルーアン歌劇場管弦楽団(オペラではなく、コンサート)や、パリ室内管弦楽団、ウィーン室内管弦楽団などにも、指揮者として登場しています。 彼の指揮するオルケストル・コンスエロは、2022年にはナントの「ラ・フォル・ジュルネ」にデビュー、なんとクロージング・コンサートにも参加しました。今年もそこに参加するほか、多くの音楽祭への出演が予定されています。もちろん、レコーディングにも意欲的で、このアルバムに続くものが用意されているはずです。 彼らが最初のアルバムのレパートリーとして選んだのは、ブラームスの「セレナード」でした。作られたのは、作曲家が20代ごろのそれこそ「永遠の恋人」のクララ・シューマンと出会ったあたりですね。同時に、このころはピアノ協奏曲が不評だったために落ち込んでもいた時期です。 第1番は6つの楽章からできています。ソナタ形式による第1楽章は、快活なドローンに乗って、民謡風のメインテーマが現われ、そこに、柔和なサブテーマがからみます。 第2楽章はスケルツォとなっていますが、一瞬似つかわしくない暗い音楽で始まります。それはすぐに明るい音楽に変わるものの、最後まで暗さは引きずります。トリオの部分は、何かやけっぱちな感じがしませんか? 第3楽章はアダージョの伸び伸びとした音楽、管楽器が歌い交わします。最後を締めくくるフルート・ソロは美しいですね。 第4楽章のメヌエットは牧歌的。その間に、短調のちょっと影のあるもう一つのメヌエットが入ります。 第5楽章はもう一つのスケルツォ。これホルンが活躍して、まるでブルックナーのようなる堂々としたスタイル。 終楽章は、軽やかなテーマのロンド。途中にもフルートのソロがありますね。 第2番はスケルツォが1つだけ、真ん中にアダージョを置いた、シンメトリカルな楽章配置になっています。何よりも、楽器編成にヴァイオリンを欠くという、オーケストラ曲としては珍しい形です。ただ、これはもう少し後に作られる「ドイツ・レクイエム」の最初の楽章でもとられている形態ですから、地味なブラームスのお気に入りだったのでしょう。 アダージョ楽章はパッサカリアで、暗く重厚です。かと思うと、終楽章は明るくイケイケの音楽。最後にはピッコロが加わって派手なサウンドが聴かれます。 さすがに、名人ぞろいで、しかも若いオーケストラですから、ここにははち切れんばかりの新鮮な息吹があふれています。ただ、録音は水準以下。 CD Artwork © MIRARE |

||||||

台本は、1734年にピエトロ・メタスタージョによって作られたもので、それまでに、カルダーラ、ハッセ、グルック、ヨメッリといった多くの作曲家が取り上げていますし、何よりもモーツァルト自身がこの人の台本ですでに何曲もオペラを作っていたので、おなじみでした。 そもそも、メタスタージョの台本も、1641年にフランスの劇作家ピエール・コルネイユによって作られた「Cinna(シンナ)」という古代ローマを舞台にした戯曲を原作としていますが、モーツァルトが使ったのは、かつて彼の相棒だったロレンツァ・ダ・ポンテの後任としてウィーンの宮廷詩人となっていたカテリーノ・マッツォーラが、さらに手を入れて簡略化したバージョンでした。 そして、それは「魔笛」よりも先に完成され、9月6日にプラハで初演されました。いずれにしても、彼はこの時期、イタリア語(ティト)、ドイツ語(魔笛)、そしてラテン語(レクイエム)の3か国語のテキストに同時に作曲を行っていたのですね。 そして、このオペラが同じイタリア語で歌われていても、「フィガロの結婚」や「ドン・ジョヴァンニ」に比べるとはるかに人気がないのは、これがその2つのような「オペラ・ブッファ」ではなく、「オペラ・セリア」だからなのでしょう。さらに、そのプロットも、前半は裏切りに対する憎悪感丸出しの、あまり楽しくないシーンが続きますから、いくら最後の最後にみんながハッピーになったとしても、何か後味の悪さが残ってしまいます。なんせ、実際に放火は行われ、それに伴う殺戮はあったのでしょうからね。 とは言っても、モーツァルトの音楽自体は「ブッファ」のものと基本的に変わることはありません。どこをとってもあの美しいモーツァルトらしさが聴こえてきますから。 演奏は、まだ20歳代の若手、ベン・グラスバーグの指揮による、彼が音楽監督を務めるフランスのノルマンディ・ルーアン歌劇場のオーケストラです。グラスバーグは、2017年のグラインドボーン音楽祭でティチアーティの副指揮者を務めていましたが、急に指揮者が病気になったので、代役でこのオペラの指揮を任されたそうです。その直後に、ブザンソンの指揮者コンクールで優勝しています。 このオーケストラは、最近はモーツァルトを演奏するには珍しくなってきたモダン・オーケストラです。ただ、そこで、レシタティーヴォ・セッコにフォルテピアノが使われているというのが、斬新な発想なのではないでしょうか(かつては、モダン・オーケストラでチェンバロを使っていましたね)。この録音では、セッコ自体がかなりカットされていますが、このパートが、とても自由な即興演奏を聴かせてくれることと相まって、引き締まった展開が生まれています。 今まで見たり聴いたりしたものの中で、最も素晴らしいと思ったティト役は、なんと言ってもこちらのカウフマンでしたね。ちょっとモーツァルトのテノールにしては違和感があるかもしれませんが、この作品の中では、その強靭な声はまさにうってつけなのだと思わされました。ですから、今回この役を歌っているニッキー・スペンスも、なんともどんくさく感じられてしまいます。有名な20番のアリアも、コロラトゥーラが悲惨でしたね。 それ以外のソリストたちは、まあ及第点でしょうか。でも、ヴィッテリア役のシャトゥロヴァーは、最後の、バセットホルンのオブリガートが入る23番のロンドで、低音に苦戦していましたね。そういえば、初演の時には、このバセットホルンはあのシュタードラーが吹いたんですってね。この楽器は、名前ほど小さくはありません(それは「カセットホルン」)。 CD Artwork © Alpha Classics / Outhere Music |

||||||

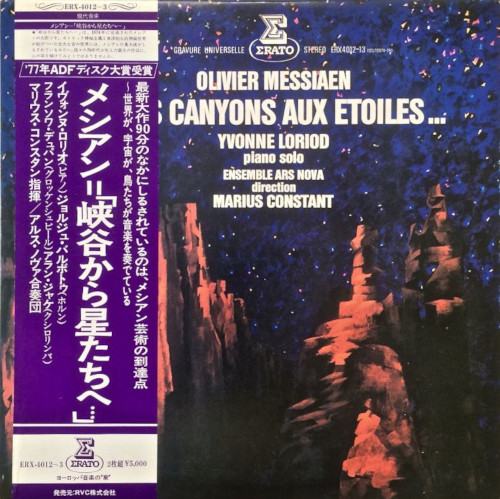

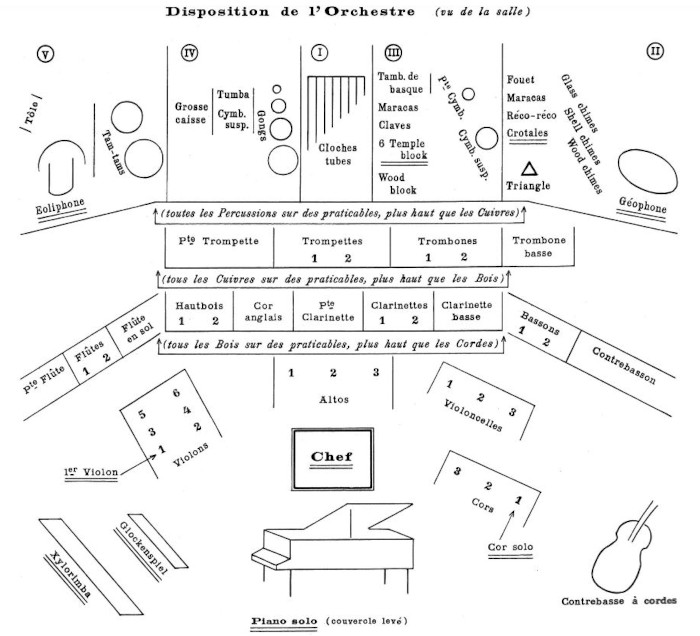

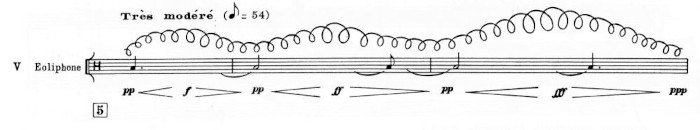

ここでは、前回ご紹介した打楽器奏者のホープ、フェリエ―ルがシロリンバのソリストとして参加していますよ。 「シロリンバ(Xylorimba)」というのは、メシアンの作品にはよく登場する楽器の名前ですが、要は「シロフォン」と「マリンバ」を合体させたような、鍵盤打楽器です。先ほどのLPの帯には、  さらに、ここでは根本雄伯(たけのり)さんという日本人のホルン奏者が、やはりソリストとして参加しています。この方は、東京芸大を卒業した後フランスに留学され、コンセルヴァトワールを首席で卒業されて、現在はフランスで演奏家、あるいは作曲家、指導者として活躍されています。ミンコフキのルーブル音楽隊のメンバーとして、こんな録音にも参加してました。 この曲のソリストは、それ以外にもピアノとグロッケンシュピールがクレジットされています。それは、先ほどのスコアによって、しっかりそれぞれの配置も指定されているのですね。   このように、管楽器と打楽器(5人の奏者でこれだけの楽器を演奏します)の編成はかなり大人数ですが、弦楽器はかなり少なめ、ヴァイオリンのパートはセカンドがありません。つまり、6.0.3.3.1という編成なのですが、それぞれの奏者は別々の音を弾くようになっているので、ファーストとセカンドを分ける意味がないのですね。1曲目では、そのヴァイオリン全員と1番ヴィオラがフラジオレットで演奏しているのが、最初は何の楽器かわからないような不思議な音に聴こえました。 ホルンのソロは、その1曲目の頭で出てきますが、とても存在感のある立派な音でしたね。というか、この作品はホルンの良しあしで評価が決まるようなものですから、これは大成功。 もちろん、ソリストとして一番目立っているピアノも、とても切れ味の良いタッチで、難しいことをいとも軽々とこなしているな、という印象です。2曲目には、このピアノのソロの後に、フェリエ―ルのシロリンバが合の手を入れる、というようなシーンもあるのですが、これはもうほとんど「バトル」といった感じです。 そんな中で、エオリフォーン(ウィンド・マシーン)が、全く異質なキャラで全部持って行ってしまう、というようなこともやってます。これは、きちんと楽譜に書かれているのですね。  CD Artwork © MIRARE |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |