|

|

|

|

![]()

ヴィオラが旦那。.... 佐久間學

そして、それはそんな未来都市をテーマにした1956年生まれのアメリカの作曲家、マイケル・ゴードンの作品「ディストピア」とも見事に呼応しています。「ディストピア」という造語は、「理想郷」という意味で使われる「ユートピア」の反対語、理想とは程遠い凶暴さや混沌、やかましさなどがきわまった未来都市を表わしているのでしょう。これは2007年にロスアンジェルス・フィルからの委嘱によって作られたもので、その「現代都市」とはまさにロスアンジェルスそのものなのだと、作曲家は語っています。 ゴードンは、なんでも「ポスト・ミニマル」という、わけの分からないジャンルの作曲家としてカテゴライズされているそうです。作曲家自身はこの作品について、「協和音と不協和音の間にある灰色の領域の探求」と述べているようですね。 これは、2008年の1月に、ロスアンジェルス・フィルの本拠地ウォルト・ディズニー・コンサートホールで行われた世界初演のライブ録音です。演奏時間が30分ほどの大作で、基本的には「ミニマル」ならではのリズム・パターンが延々と続くだけのものですが、そんな長時間の鑑賞に耐えるだけの工夫があちこちに施されています。まず、リズムの要をなす低音パートに、「エレキベース」が加わっていることで、ただのオーケストラとはちょっと違う独特のグルーヴが生まれています。さらに、そのリズムを形作る打楽器の種類がとにかく多彩、それこそメシアンのような「異国風」の金属打楽器から、ラテン・パーカッションまで加わって派手に盛り上げます。 曲の構成も、そんなにぎやかな部分だけではなく、時にはすべてのリズムをなくして弦楽器だけでまるで雅楽のようなグリッサンドを繰り広げるなどという場面も用意されています。そのようなシーンでも、バックには常に「リズム」が感じられるのが不思議。時折チューブラー・ベルと一緒に聴こえてくる金管のアコードが、何か「救い」のように感じられます。 そして、23分ほど経った頃に始まるのが、弦楽器、木管楽器、金管楽器+ピッコロという3つのパートが織りなす見事なポリフォニーです。それらは次第に終結し、最後は「シ・レ♯・ミ・ファ♯」というベースの音型が何度も繰り返される中でカット・アウトというとてもクールなエンディングを迎えます。 もう1曲、2006年にボン・ベートーヴェン音楽祭からの委嘱によって作られた「ベートーヴェンの第7交響曲を書き直してみた」という作品は、「クール」というよりは「シュール」なアイディア満載の「迷作」です。なんでも、「この交響曲が演奏された時には、当時のお客さんは『宇宙で一番やかましい音楽』と感じたはずだ」という発想から、その「やかましさ」を現代のレベルでお客さんに体験してもらおうというコンセプトのようですから。 「元ネタ」と同じように4つの部分からできていて、それぞれの楽章のテーマがかなりはっきり示されます。「第1部」などは、「第1楽章」の冒頭の4小節を延々と繰り返すなかで、弦楽器のグリッサンドなどを絡み付かせるという陳腐そのもののアイディアです。もちろん、終楽章は予想通りの「タンタカ・タカタカ」という忙しいテーマの応酬。「換骨奪胎」を絵にかいたようなありきたりの作品です。こちらもノットとバンベルク交響楽団による初演のライブ録音、曲が終わると盛大なブーイングが飛び交うのは当然のことです。 CD Artwork © Cantaloupe Music |

||||||

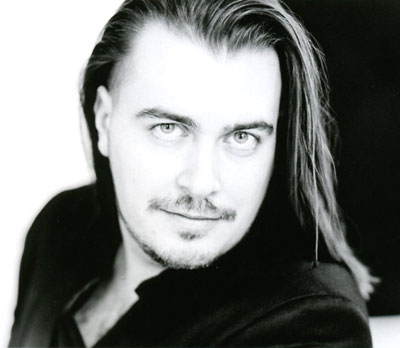

彼の実年齢は正確には分かりませんが、このジャケットの写真を見る限りは「ハゲのヘンタイおやじ」という感じがしてしまいます。ところが、ブックレットのページをめくると・・・  そんな「ギャップ」のようなかなりショッキングな演奏を、ここでシンコフスキーは披露してくれています。それは、誰しもが「ついにここまできたか」という感慨を持ってしまうほどのものです。そのベースとなっているのが、通奏低音の編成。ふつうは低音楽器のチェロやコントラバスにチェンバロ、それにオマケでリュートあたりが加わっていれば十分に「変わった」ものと思えますが、ここではチェンバロがなんと2台、そしてリュートだけでなくバロック・ハープまでが参加するというものすごさです。 もちろん、この低音チームは全員でガチに迫れば、とてつもない迫力と、時にはすさまじいまでのビート感までもたらしてくれますが、同時に楽器の組み合わせによって思いもかけないような音色が生まれてくるのが魅力となっています。特にバロック・ハープがここぞというところで「ポロロン」と甘いフレーズを入れるのが、とってもセクシー。 そんな低音に乗って、あまりに有名であるがゆえにちょっと食傷気味の「四季」(なんせ「♪日清麺職人〜」ですからね)が、とても新鮮なものに聴こえます。それはおそらく、シンコフスキーがそれぞれの曲の3つの楽章をきっちりとキャラクタライズして、そのプランに沿って思い切りやりたいことをやった結果もたらさらたものなのでしょう。第1楽章は言ってみれば「トッカータ」とか「ファンタジア」といった感じ、様々な楽想が脈絡なく出没して一時も油断が出来ないという、ハチャメチャな世界が繰り広げられます。第2楽章は一転して、しっとりしたアリア、と思いきや、そのメロディには誰も思いつかないような過激な装飾が施されています。ほんと、この装飾のセンスは「バロック」を超えて「アヴァン・ギャルド」ですらあります。そして、第3楽章は、低音を思い切りブーストさせた、ほとんど「メタル」と変わらないほどのエネルギッシュなビートの嵐です。なんたって、ソロ・ヴァイオリンが「シャウト」しているのですからね。 それだけで驚いていてはいけません。「夏」と「秋」の間には、「Cessate, omai cessate, rimembranze crudeli(去れ、むごい思い出よ) 」というソロ・カンタータが演奏されています。もちろんアルト・ソロはシンコフスキーです。いやあ、彼の声はヴァイオリニストにしておくにはもったいないほどの素晴らしさですね。ファルセットであることを感じさせないほどパワフルで表情豊かな声には、もう感服です。1曲目のアリアにはヴァイオリンのオブリガートが付いていますが、それも彼が演奏しているのでしょうね。それこそ、クリストファー・クロスが歌いながらソロ・ギターを弾く、みたいな感じです。2曲目のアリアのコロラトゥーラなどは、「本職」顔負け、すごすぎます。もはや、その辺のへなちょこなカウンターテナーには、すごすごと引きさがっていただくしかありません。 CD Artwork © Naïve |

||||||

そのレーベルの公式サイトを眺めていたら、その「アーティスト」の中に指揮者の篠崎靖男さんの写真がありました。世界的に活躍されている篠崎さんは、すでにこんなレーベルに参加されていたのですね。早速この2009年に録音され、その年の10月にリリースされたCDを聴いてみました。 ここでヴァイオリン・ソロを演奏しているのはトラスター自身なのですが、彼が往年の名ヴァイオリニスト、ヤッシャ・ハイフェッツに寄せる思いは相当なもので(何でも、ハイフェッツが実際に使っていた弓を持っていて、ここでもそれを使っているのだとか)それをアルバムという形でここでは表明しているのでしょう。というのも、ここで演奏されているミクローシュ・ロージャ、エーリッヒ・ヴォルフガング・コルンゴルトという、いずれもハリウッドの映画音楽の現場で活躍した作曲家によるヴァイオリン協奏曲は、いずれもハイフェッツによって初演され、初録音も行われているからです。これはまさに、これらの曲の「産みの親」であるハイフェッツ対するオマージュなのですね。 同じようにクラシックの作曲家としてスタートして、後にハリウッドの映画音楽の世界で大成功を収めたというロージャとコルンゴルトですが、それぞれの「クラシック」に対するスタンスは微妙に異なっているようです。コルンゴルトの場合は、彼のベースとなっている後期ロマン派的な手法をハリウッドでも貫き通し、それが結果としてそれまでにはなかった重厚な映画音楽に結実したのでしょう。後に「クラシック」の世界に戻って作られたヴァイオリン協奏曲は、それまでに作った映画の中で用いたテーマをそのまま用いていたりします。それは今でこそ相応の評価を得ていますが、初演(1947年)当時の「クラシック」の様式からは、多少「時代遅れ」と感じられたのはやむを得ないことです。 年代的には少しあとになるハンガリー出身のロージャは、おそらく映画音楽とは別のスタイルで「クラシック」に立ち向かっているように見えます。この「ヴァイオリン協奏曲」(正確には「ヴァイオリン協奏曲第2番」)で見られるバルトーク風の斬新な創作の姿勢は、明らかに同時代の「クラシック」としても十分に存在感を主張できるものでした。 トラスターも、そして篠崎さんの指揮するオーケストラも、そのあたりの「違い」を明確にしたうえで、それぞれの魅力を最大限に発揮させています。コルンゴルトのテンポが、ハイフェッツの録音よりもかなりゆったりしているのも、「今」の時点での彼の受容の反映なのでしょう。そして、ロージャの終楽章でのほとんどバルトークの「オケコン」のようなアグレッシブなオーケストレーションからは、篠崎さんはとてもドイツのオケとは思えないような見事なドライブ感を引き出しています。 以前こちらで感じたように、ハイフェッツがピアノとヴァイオリンのために行った小品の編曲は、かなりぶっとんだものでした。このアルバムの余白に3曲収められている小品のうちの「エストレリータ」と「金髪のジェニー」がハイフェッツの編曲にオーケストレーションを施したものです(「ジャマイカ・ルンバ」はウィリアム・プリムローズの編曲)。これらも、やはりかなりヘンタイなアレンジ、そのオーケストラ・パートも、篠崎さんはとても優雅に、そして遊び心すら交えて楽しく演奏しているようです。 CD Artwork © Orchid Music Limited |

||||||

なぜ画像にこだわるかというと、レコーディングの時のメンバー表によると、「オフィクレイド」と「セルパン」の奏者が参加しているからなのです。下着じゃないですよ(それは「ガラパン」)。それぞれ、現代のオーケストラからは姿を消してしまった低音の管楽器ですが、メンデルスゾーンのスコアにはちゃんとこの楽器が指定されていて、ガーディナーはそれに忠実に従っているのですよ。実際耳で聴いただけではそれぞれの楽器の音はまず聴こえてはこないので、ぜひ映像でその奇怪な姿を見てみたかったものです。もう一点、「スコットランド」では「当時の習慣に従って」チェロ以外の弦楽器奏者が立って演奏している様子が分かったのですが、今回もそのようなことをやっているかどうかは、全然わかりません。 もっと残念だったのは、この「宗教改革」では現行の「第2稿」以外にも、改訂される前の「第1稿」も出版されているのに、そういうことにかけては積極的であったはずのがーディナーはそれを使ってはいなかった、ということです。以前「交響曲第4番(イタリア)」を録音した時には、その「改訂稿」を世界で最初に取り上げたというのに。 このアルバムで交響曲とカップリングされている「序曲」は、交響曲と同じコンサートで演奏された「静かな海と楽しい航海」と、別の日に演奏されていた「ルイ・ブラス」です。トラックの順番としては、最初にこの「ルイ・ブラス」、そして、「静かな海」、「宗教改革」という形でオーサリングされています。それを頭から聴いて行ったのですが、最初に出てきた「ルイ・ブラス」の金管のアンサンブルのとてもなめらかな音色と、上品なフレージングには、今まで聴いてきたロンドン響の録音とはちょっと格の違うものを感じてしまいました。それに続く弦楽器の音も、とても豊かな質感と、繊細なテクスチャーが伴った素晴らしいものでした。 ところが、次の「静かな海」から先、つまり、別の日の録音では、このような卓越した感じの全くない、ごく普通の音に変わってしまっていましたね。本当に、ライブ録音のセッティングというのは微妙だという実例です。 ガーディナーの演奏は、前回と同じ、とても伸び伸びとオケを歌わせるものでした。少なめの編成の弦楽器は、実に細やかな表情を聴かせてくれています。ただ、やはり「第1稿」を聴いてしまった後では、最後の楽章の冒頭に「Ein feste Burg」のコラールがフルート1本で演奏される部分がとても唐突に感じられてしまいます。やはり、その前に長々とフルート・ソロの「前振り」があってこそのこのコラールなのではないか、と、強く思ってしまいました。 SACD & BD-A Artwork © London Symphony Orchestra |

||||||

このレーベルからは、かつてベートーヴェンの交響曲全集を一連のライブを元に作ったものが出てましたね。それはこちらで入手できますが、これもかなり売れたのではないでしょうか。というのも、これはオーケストラが来日した時のツィクルスをNHKが収録したもので、国内盤としてNHKからも同じ内容のものがリリースされていますが、それはこの輸入盤の3倍以上という価格設定のためみんなこちらの方を買ったのだとか。ただ、やはり国内ではNHKが販売権をもっているので、輸入盤を販売するのは反則なんですって。そんな「ぼったくり」を放置する方がいけないような気がしますがね。 今回のショスタコーヴィッチ・ボックスも同じように全てライブ録音、2013年1月に2回、2013年12月に3回、そして2014年2月に3回、いずれもパリのサル・プレイエルで行われた全部で8回のコンサートを収録したものです。そして、ライブ映像以外のボーナス・トラックとして、1時間程度のドキュメンタリー映像と、それぞれの曲の前にゲルギエフによる「前説」が入っています。 「A Man of Many Faces」というタイトルのそのドキュメンタリーは、それぞれの曲が作られた時代背景や、その時の作曲家の姿勢などをわかりやすく(つまり、あまり深く掘り下げることはなく)まとめたものですが、全ての作品について語られているわけではありません。そして、この中に登場するゲルギエフのインタビューは、それぞれの曲の「前説」と全く同じものです。演奏の映像もありますから、ほとんどこのボックスの「トレーラー」のようなものですね。 このボックスを購入した最大の理由は、「交響曲第7番」でのバンダの配置を見たかったからですから、まずはその前のゲルギエフの言葉を拝聴することにします。ネイティブではない英語での語りなので、結構聴き取りは楽、字幕がなくても言いたいことは素直に伝わってきます。と、この曲のレニングラード初演の時の話になったら、なんか日本語の字幕が変です。ゲルギエフは「And the whole world had a clear message. "You don't go to a victory in the country where people who are about to die are giving you a big première of a powerful symphony"」と言っているように聴こえますが、その部分を訳した字幕は、「この演奏により、世界は確かなメッセージを受け取りました。瀕死の音楽家が壮大な交響曲を演奏するような国に勝利などありえないと...」となっていました。これは、普通に読めば「ソ連が勝利を得ることはありえない」という意味にとれませんか?これだと、ゲルギエフが言っていることとは正反対の意味になってしまいますよね。きっと、英語にも日本語にも堪能ではない人がやっつけで作った字幕なのでしょう。 コンサートの本編は、例えば天井からのカメラとか、ステージの上の「手持ち」のカメラなどによる斬新なアングルが満載のエキサイティングな映像が堪能できます。ただ、肝心のバンダは、確かにどこに座っているかはよくわかりますが、それが音楽的にどのような活躍をしているのかを視覚的に知るというのは、この映像からは不可能でした。おそらく、映像ディレクターにとって、そんなことはさほど重要ではなかったのでしょう。 BD Artwork © Arthaus Musik GmbH |

||||||

48歳で亡くなったジョプリンが43歳の時、1911年頃に完成したオペラが「トゥリーモニシャ」です(彼がオペラを作ったのはこれが最初ではなく、それまでにも手掛けていました)。台本もジョプリン自身が書いています。その年にはヴォーカル・スコアを自費出版、さらに1915年には彼自身のピアノによるピアノ版での初演が行われています。しかしそれ以降上演されることはなく、完全に世の中から忘れ去れてしまいます。さらに、彼はこの作品にオーケストレーションも施していて、その楽譜もかつては存在していましたが、1962年にその楽譜を管理していた者によってスコアは破棄されてしまいました。 1970年にヴィーカル・スコアが発見されたことにより、この「オペラ」を再演しようという動きが高まり、1972年にロバート・ショー指揮のアトランタ交響楽団によって「オペラ」の甦演が行われました。もちろん、オーケストラ譜はもはやこの世にはなく、ジョプリンの当初のプランは誰にも分からなくなっていますが、この時にはトーマス・J・アンダーソンのオーケストレーションによって上演されています。 さらに1975年には、ガンサー・シュラーのオーケストレーション、彼自身の指揮で、ヒューストン・グランド・オペラで上演されました。その時のキャストによってスタジオ録音が行われたものが、このSACDです。さらに、最近では、もっと「アメリカ的」な、小さな編成のオーケストレーション(by リック・ベンジャミン)による上演も行われているのだそうです。 全3幕、全曲演奏しても1時間半しかかからないコンパクトな「オペラ」です。それぞれの幕には「朝」、「午後」、「夕方」というタイトルが付けられ、物語は1日のうちに終了するというのは、伝統的な「オペラ・ブッファ」のお約束を引き継いでいるのでしょうか。オペラのタイトル「トゥリーモニシャ」という女の子が主人公、その名前は、ネッドとモニシャという夫婦が、大きな木の根元に置き去りにされていた赤ん坊を自分たちの子供として育てたことに由来したもにしゃ。彼女は地域のプランテーションの黒人たちとは違って、縁があって小さいころから白人からしっかりとした教育を受けていました。そんなところにインチキ魔術師たちに騙されそうになる両親を諭したことから、そのインチキ集団に拉致されてしまいますが、無事救出され、そのインチキ野郎たちも巻き込んだコミュニティのリーダーになるという、ある意味寓話的なストーリーです。 音楽的には、まさに「ラグタイム・オペラ」でした。「ラグタイム」の中にはよく聴かれる2拍子の元気のよい曲以外にも、たとえば「ベシーナ」のような美しいメロディをしっとりと聴かせる3拍子の曲もありますが、それらのすべての要素を動員して、バラエティあふれる多くのナンバーが歌われます。モニシャが赤ん坊を見つけたときのことを歌う「The Sacred Tree」などは、シンプルでありながらとても心にしみる曲ですね。さらに、ゴスペル的な「コール・アンド・レスポンス」のナンバーなどもあり、とても楽しめます。 ただ、歌手の歌い方もオーケストレーションも、あまりにヨーロッパ的な「オペラ」を目指しているのが、ちょっと引っかかります。おそらくそのあたりの方向性が少し修正されているであろうベンジャミン版も、機会があればぜひ聴いてみたいものです。 SACD Artwork © Pentatone Music B.V. |

||||||

いや、確かに前世紀の初めごろまでは、「マタイ」と言えばその前にひれ伏してしまうような威圧的なものだったのかもしれませんが、さいわいこの21世紀の世の中ではきちんと等身大の接し方が出来るようなものに変わってきています。そのような時代にあってメンデルスゾーンの甦演の録音を聴くという行為は、「『マタイ』をよみがえらせてくれた偉業をしのぶ」ものではなく、単に「19世紀のバッハ受容はどのようなものであったか」を冷静に観察できるサンプルとして聴く以上のものではありません。  メンデルスゾーンがこの「マタイ」をベルリンで「初演」したのは1829年のこと、この楽譜はすぐに出版されて各地でほかの指揮者によって演奏されるようになります。そして、メンデルスゾーン自身は「本場」ライプツィヒで1841年に「再演」を行い、この時に楽譜に手を入れます。それは、1829年に大幅にカットしたアリアやコラールを、何曲か復活させ、さらにエヴァンゲリストのメロディラインなどを修正するという改訂でした。現在ではこの両方の改訂をまとめて見ることができる楽譜がベーレンライターから出版(2009年)されています。ただ、フル・スコアはレンタルのみ、ピアノ・リダクションのヴォーカル・スコアしか入手は出来ません。 シュペリングの録音では、この「1841年稿」が使われていました。さらに、1995年ごろに録音されたディエゴ・ファゾリスのCDも、今回の2014年4月にライブ録音されたデ・フリエンド盤も、同じく1841年稿による演奏です。次に誰かが録音するときには1829年稿を聴かせてほしいものです。 シュペリング盤では、メンデルスゾーンの時代の「ピリオド」楽器が使われていました。弦楽器はガット弦、管楽器は現代のような改良(改悪?)の手が及んでいないものです。ピッチも少し低め、A=430Hzという、バロック・ピッチほどは低くない設定です。ですから、例えばオーボエ・ダ・カッチャがクラリネットに置き換えて演奏されていてもそれほどの違和感はありませんでした。しかし、今回のSACDでは、完全なモダン楽器が使われているために、特にそのクラリネットの音が完璧にバッハとは相いれないものとして迫ってきます。これが難しいところ、おそらくメンデルスゾーンの時代に現代と同じクラリネットが既に存在していたとしたら、彼は決してこの楽器を使うことはなかったのではないでしょうか。その結果、このSACDは先ほどの「19世紀のバッハ受容のサンプル」という役目すらも果たせないものとなっています。 そんなとんちんかんな設定にもかかわらず、ソリストや合唱団は、しっかりとした演奏でそれぞれの役割を果たしています。 SACD Artwork © Challenge Classics |

||||||

この作品は「アメリカ」にモティーフを求めたものとされています。メシアンとアメリカとは、なんというミスマッチ、という気がしませんか?もちろん、これはメシアンが「委嘱」を受けたから作られたもの、1976年にアメリカが「建国200年」を迎えるにあたって、ニューヨークの音楽界のお金持ちから作曲を依頼されたものです。メシアンは、アメリカの原風景である「渓谷」に目を付け、実際にアメリカのユタ州にある国立公園を訪れてその自然に圧倒され、この曲を作れという声を聴いたのだそうです(それは「警告」)。 作曲は1974年に完成し、その年に初演が行われ、世界中で絶賛を博しました。そして、1975年7月にはマリウス・コンスタンの指揮、イヴォンヌ・ロリオのピアノで初めてERATOに録音されました。その国内盤のLPが手元にありますが、そのライナーノーツでは、「メシアンの最新作」を初めて紹介する喜びが、興奮気味に書き連ねられています。そういう時代だったのですね。ただ、まだまだ情報不足の面は否めず、この中で使われている珍しい楽器の紹介もおそらくそのライターさん(当時の「現代音楽」のオーソリティ)は見たことはなかったのでしょう、「エオリフォーン(風力による楽器)」とか「ジェオフォーン(砂による楽器)」などと、とんでもないことがかかれています。「砂による楽器」なんて、いったいどんなものか興味がありますね。もちろん、現在ではそんなものはすぐネットで検索して現物の写真を見ることが出来ますから、今のライターさんが書くライナーにはそんなお粗末な間違いはあり得ません。  エオリフォーン(いわゆる「ウィンド・マシーン」)  ジェオフォーン(砂ではなく、パチンコ玉みたいなものを転がします) ま、ネットを信用し過ぎて墓穴を掘る〇クソク・ジャパンのようなところもありますがね。   例えば、8曲目の「よみがえりしものとアルデバランの歌」という、ダ・カーポ・アル・フィーネ+コーダという形をとる瞑想的な曲では、そのビブラートたっぷりの弦楽器がベースとなったサウンドが、まるでオンド・マルトノのように聴こえてきます。 この曲はほとんど「トゥーランガリラ交響曲」の別バージョンであるかのような印象を与えられるように、この作品全体が壮大な「セルフ・パロディ」であることは明白ですが、それでも10曲目の「モリツグミ」で使われている「ド・ソ・ミ・ド」というシンプルそのもののモティーフには、確かに「アメリカ」のテイストが感じられます。こんなアホみたいな音列にも、彼にしかできない和声で彩ることで「メシアン」が出来上がるという、皮肉のようなものを感じるのは、間違ってますか? CD Artwork © London Philharmonic Orchestra Ltd |

||||||

サンドストレムの最近の関心事はバッハを下敷きにした合唱曲。昨年、2014年にはついに「マタイ受難曲」を完成させて、「バッハにちなんだ」作品シリーズは、一つの節目を迎えたのではないでしょうか。 そんなシリーズの一環として、もちろんBWVでは225から230にあたる「6つのモテット」もすでに完成しています。作られた時期は、「Singet dem Herrn ein neues Lied(BWV225)」と「Lobet den Herrn, alle Heiden(BWV230)」が2003年、「Komm, Jesu, komm(BWV229」が2005年、「Jesu meine Freude(BWV227)」と「Fürchte dich nicht, ich bin bei dir(BWV228)」が2007年、そして「Der Geist hilft unser Schwachheit auf」が2008年です。これらは、バッハが用いたテキストとモティーフをそのまま使って、新たに彼なりの作品に仕上げるという、いつものやり方で作られています。 2007年に指揮者のシュテファン・ドールマンによって作られた「ハノーファー室内合唱団」が、このサンドストレムの「モテット」を録音した時には、その「下敷き」となったバッハの作品をカップリングにしていました。つまり、BWV225, 227, 228の3曲はバッハの作品、それを残りの3曲のサンドストレム版でサンドしたというラインナップです。なぜ、「同じ」曲を、並べて演奏しなかったのでしょうね。あるいは、6曲全部聴かせろ、とか。 そんな、ちょっと割り切れない気持ちで聴きはじめると、いきなりサンドストレムの「Komm, Jesu, komm」で、とても硬質のクラスターが聴こえてきたので、何かホッとさせられる思いでした。ア・カペラならではのクラスター、最初はまるで水彩画のように、半分和声的な要素も残した「淡い」ものだったのが、次第に厚ぼったく塗りたくった油絵のような「ガチ」のクラスターに変わっていくさまは、とてもエキサイティングです。これはまさに21世紀ならではの語法。 「Der Geist hilft unser Schwachheit auf」になると、しっとりしたもろヒーリング・テイストのアリアが聴こえてきます。このあたりが、サンドストレムの最大の魅力になるのでしょうか。「Lobet den Herrn」では、やはり最初は硬質な短いフレーズの応酬で曲が始まりますが、次第にハーモニーを大切にしたホモフォニーの美しい部分へと変わっていくあたりがスリリング。その中でも、時折横切るクラスターのアクセントがたまりません。最後は「Halleluja!」というポリフォニックな部分で締めくくられます。 ところが、この合唱団は細かいところのスキルがいまいちのようで、このメリスマのピッチときたらかなりいい加減、いくら「現代曲」でも、そういうところをきちんと押さえないことには、ただの「冗談」で終わってしまいます。 そんな合唱団ですから、残りのバッハのモテットは全然物足りない演奏です。まるで上澄みだけを掬ってきたような、とてもきれいなのだけれどまるで中身のないサウンドで歌われるバッハは、いかにも底の浅い表面的な仕上がりに終始しています。ポリフォニックな部分などは退屈そのもの、ただ音符を並べただけでは、決して音楽にはなりえないという、見本のようなものです。 実は、サンドストレムのモテットは、こちらでも聴いていました。そこに収録されていたのは「Lobet den Herrn」と「Singet dem Herrn」の2曲です。やはり、合唱団の格としてはスウェーデン放送合唱団の方がいくらか上のようで、先ほどのメリスマも安心して聴いていられました。そして、今回のアルバムにはバッハ版しか入っていない「Singet dem Herrn」のサンドストレム版を聴きなおしてみると、最初に「本家」から引用したメリスマから、さらに難易度を上げたものが現れます。このハノーファーの合唱団では、こんなのはとても歌えなかったから録音しなかったのではと、つい不謹慎な思いが脳裏をよぎります。 CD Artwork © Rondeau Production GmbH |

||||||

それよりショックだったのは、ここで共演しているマルテ・パールというガンビストは、彼女の娘さんだと知ったことです。写真ではまるで妹のように見えるというのに。 さらにサプライズは続きます。ここでもう一人プレーヤーとして参加しているリー・サンタナが、実はマルテの父親なんですって。彼はリュート奏者として公私ともにヒレ・パールのパートナーだったのですね。もちろん夫婦共演のアルバムもたくさんリリースされています。つまり、このアルバムでは「家族共演」が実現しているのですね。 ここでは、リー・サンタナがリュートではなくイーストマンのセミアコを演奏しているように(彼は若いころはギタリストとしてジャズやロックを演奏していました)、他の2人も「エレキ・ガンバ」を使っています。   そんなエフェクターの加え方は、この中で最も長い演奏時間の「Zeus: Jupiter Optimus Maximus」というオリジナルは18世紀のフランスで作られた曲で最高潮に達します。そのギンギンのディストーションは、まさに「メタル」ではありませんか。こんなのを聴いてしまうと、いずれは「メタル・ガンバ」というカテゴリーが現れる予感。 リー・サンタナは作曲家としても活躍していて、彼の作品も3曲演奏されています。これらは、それぞれある「詩」にインスパイアされて作られたもので、ヒレはその詩を朗読しながら演奏しています。インプロヴィゼーションの要素もかなり見受けられるような、ちょっとシュールな作品たち、さっきのメタルとは対極の、未来のガンバの姿が見えてきそうな気がしませんか? かと思えば、トルコ音楽とのコラボ、などというものすごいものも登場します。これなどは、「ワールド・ミュージック」としてのガンバ、ですね。 CD Artwork © Sony Music Entertainment Germany GmbH |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |