|

|

|

|

![]()

チャールズ、愛撫す。 佐久間學

それが「ブルクミュラー」です。その「25の練習曲」(正確には「ピアノのためのやさしく段階的な25の練習曲--小さな手を広げるための明解な構成と運指」という長ったらしいタイトル)は、おそらく日本中のピアニスト予備軍がその全曲を弾いたことがあるという、超ヒット曲なのではないでしょうか。 ここで注目すべきは、そんな、ピアノ教室に通っている人は、全てが音楽を職業にするわけではないということです。というか、実際にピアニスト、あるいはピアノ教師として生きることになる人など、ほんの一握りもいないはずです。さらに、ピアノ教室で教えるのは「クラシック音楽」の基本ですが、そこに通っている子たちが将来「クラシック音楽」が好きになるという可能性も、やはり非常に低いはずです。知り合いにしっかり音楽大学まで行って、今ではプロの音楽家になっている人がいますが、その人がワーグナーの「トリスタン」のことを「ウエスタン」と言っているのを、実際に耳にしたことがあるぐらいですからね。 しかし、そんな、大きくなって「クラシック音楽」などは全く聴くことがなくなってしまった「音楽家」であっても、かつてそばにあったはずのこのブルクミュラーだったら、確実に「知っている曲」になっているのですよ。大きくなった彼や彼女たちは、もはや作曲者の名前も知らずに、その作品の断片が記憶の片隅にしっかりと残っているのです。 そんな「ヒット曲」を改めてしっかりとした録音によってリリースしたこのレーベルのセンス、というか商魂には、敬意を払わずにはいられません。まず、このアルバムを聴き始めて驚くのは、ここで使われている「ファツォリ」という楽器の音色の素晴らしさです。しかも、その音色が、瞬時に変化しているのもはっきり聴きとれます。カール・ペテションという1981年生まれのスウェーデンのピアニストは、楽譜には何の指定もないペダルを注意深く操作して、聴きなれているはずのこれらの曲から、新たな魅力まで引き出してくれています。 タイトルにもあるように、「小さな手」でも弾けるように片手で押さえる音は最大で7度、1オクターブなどは出てきません。調号も少なくて、黒鍵を使うことはそれほど多くはありません。それでいて、美しいメロディと新鮮な和声、時には大胆なリズムの変化など、音楽的には非常に充実していますから、初心者が弾いても何かしっかりとした音楽を作り上げたという満足感が得られるはずです。 個人的には、16番の「Douce plainte(ちょっとした悲しみ)」などは、まるで哀愁に満ちた「歌謡曲(←死語)」のように聴こえますね。14番の「La Styrienne(シュタイヤー舞曲)」なども、ト長調で始まった優雅なテーマが途中で平行調のホ短調に変わる瞬間などは、ゾクっとします。 昔から使われている楽譜ですから、曲のタイトルの訳語なども最近では変わっていたりします。先ほどの「シュタイヤー舞曲(あるいは「スティリアンヌ」)」などは、以前は「スティリアの女」と呼ばれていましたね。もう、女はおらんな。 さらに、楽譜そのものも変わっています。21番の「L'harmonie des anges」の最後から3小節目、「Più lento」に変わったところの二分音符の和音は、以前は再低音が「Eフラット」でしたが、   CD Artwork © HNH International Ltd |

||||||

ここでは「第9」は3面で終わってしまうので、残った2枚目のB面に、「エグモント」の抜粋が収録されていました。そこでは4曲しか演奏されていませんでしたが、序曲に続いて聴こえてくる「Der trammel gerühret(太鼓を叩け)」という歌はとても印象的で、今では忘れられない曲になっていました。それを聴いていた時には、だれが歌っているのかは全く気にしていなかったのですが、改めて調べてみると、それはビルギット・二ルソンだったんですね。これは1957年の録音ですが、その頃はもうすでに彼女は大スターでした。 ベートーヴェンの「エグモント」といえば、序曲が非常に有名で、オーケストラのコンサートでは頻繁に演奏されています。しかし、ベートーヴェンが作ったのは、ゲーテの戯曲「エグモント」のための付随音楽で、それは序曲を含めて10曲から成っているのです。それらをすべて収録したアルバムもこれまでにカラヤンやアバドによるものなどいくつかありました。さらに、音楽だけではなく、ナレーションが入ったアルバムも何種類かありましたが、まだ聴いたことはありませんでした。 そこで、今回は「エグモント」全曲盤、ナレーション付きの初体験です。しかも、ここでの演奏には、ピリオド楽器が使われています。最初に聴く全曲盤がピリオド楽器のものだなんて、感慨無量、いつの間にかそんな時代になっていたんですね。 演奏しているのは、フィンランドの鍵盤楽器奏者、アーポ・ハッキネンに率いられたヘルシンキ・バロック・オーケストラです。果たして、彼らの実力が発揮された録音になっているでしょうか。 この団体は、最近の「洗練された」ピリオド・オーケストラとはちょっと違った、まるでこのブームが始まった頃のような、ちょっとあか抜けない響きを持っていました。特に木管楽器は、鄙びた音色丸出しの素朴さで迫ります。ティンパニあたりもかなり粗野。 そんな演奏で慣れ親しんだ序曲を聴くと、全く異次元の音楽のような気になってきます。ただ、それは決して不快なものではなく、ベートーヴェンがゲーテに寄せた情熱がストレートに伝わって来るような、若々しい息吹にあふれていました。 そして、主人公であるエグモント伯爵に思いを寄せる平民の娘クレールヒェンが歌う、先ほどの「太鼓を叩け」が始まります。歌っているオーストリアの若手ソプラノ、エリーザベト・ブロイアーは、二ルソンのようなドラマティック・ソプラノではなくもっと軽めの声で、あたかもセリフをしゃべっているような歌い方で迫ります。もう1曲の「Freudvoll und leidvoll(喜びと悲しみに満ちて)」も、とても可憐な情感が伝わってきます。 さらに、最後の第5幕でクレールヒェンが毒をあおって亡くなる時に演奏される「クレールヒェンの死」という悲しげな音楽、そして、そのあとエグモントが獄中で語るセリフのバックに流れる「メロドラマ」と、最後を締めくくる「勝利のシンフォニー」(この曲は、序曲の後半に転用されています)など、なかなか新鮮な音楽です。 ただ、幕間に演奏される4曲の間奏曲は、それぞれの幕のストーリーを予感させるような音楽なのですが、ここではそれぞれの曲の途中で、一旦音楽を中断してナレーションが入ります。このアイディアはいただけません。ナレーターも絶叫だけのイモですし。 CD Artwork © Ondine Oy |

||||||

ですから、サラウンドに対応したオーケストラの録音は実際のコンサートをライブ録音するしかなく、単にホールで聴衆として聴いているのと変わらない音場設定のものしかありません。今回のSACDのように、きちんとサラウンド用の設定でのフル・オーケストラの録音は、このTACETのようなマニアックなレーベルに頼る他はないのが現状なのです。 しかし、そうは言ってもベルリン・フィルやウィーン・フィルといったメジャーなオーケストラを使うほどの予算はないのが悲しいところです。結局、ここで登場したのは「コンチェルト・ブダペスト」という、全く聞いたことのない名前のハンガリーのオーケストラでした。 しかし、ブックレットによると、このオーケストラはなんと100年以上の伝統のある立派な団体だということなのですね。でも、例えば音楽之友社から出ていた世界のオーケストラを紹介したムックなどを見てみても、そんな名前のオーケストラはありません。ブックレットでも「2007年に今の名前に変わった」とありますから、以前は別の名前で活躍していたのでしょう。なんせ、このオーケストラの公式サイトでも、その由来についてはあいまいな表現しかありませんからね。 しかし、丹念に調べてみると、このオーケストラの「正体」が分かりました。そもそもの母体は、1907年に創設された「ポシュターシュ・シンフォニーオーケストラ」という団体でした。「ポシュターシュ」というのは、スープではなく(それは「ポタージュ」)、「郵便」という意味、当時の郵便事業者がスポンサーになっていたのでしょう。 そののち、1990年にスポンサーが「ポシュターシュ」から「マターヴ」という会社に変わったことで、オーケストラの名前も「マターヴ・シンフォニーオーケストラ」となりました。さらに「マターヴ」が「マジャール・テレコム」と名前をかえたため、オーケストラも「マジャール・テレコム・シンフォニーオーケストラ」と呼ばれるようになります。しかし、このオーケストラは、マジャール・テレコムからの支援金が減額され、財政的に困難になり、近年ではほとんど解散状態に陥っていたのだそうです。 それを救ったのが、ハンガリーのヴァイオリニストで、ケラー弦楽四重奏団のリーダーを務めていたアンドラーシュ・ケラーでした。彼は指揮者としても活躍していましたが、2007年にこのオーケストラの音楽監督に就任、名前も「コンチェルト・ブダペスト」と変えて、心機一転、生まれ変わったオーケストラを徹底的に鍛錬することになったのです。なんでも、その頃は団員は無給でリハーサルを行っていたのだとか。 それが、2009年にはついにコンサートを開けるようになり、2016年にハンガリーのレーベルHUNGAROTONからリリースされたデーネシュ・ヴァーリョンによるベートーヴェンのピアノ協奏曲全集では、バックのオーケストラを務めています。さらに、このTACETレーベルからも、すでに2019年の1月にブルックナーの「交響曲第9番」のSACDをリリースしています。 ここで演奏されているのは、ドヴォルジャークの「新世界」とスラブ舞曲を3曲(OP.46-5,6,8)と、チェロのミクローシュ・ペレーニをソリストに迎えて「杜の静けさ」と「ロンドト短調」です。 オーケストラだけの曲では、弦楽器がリア、木管楽器がフロント、金管はトランペットがフロントでトロンボーンがリアという音場です。弦楽器がなんとも潤いに欠ける音なのと、1番フルートの音程がかなりアバウトなのが気になります。それでも、音楽自体は適度の推進力を持って、スマートに進んでいます。 チェリストが入った曲では、弦楽器はフロント。こちらのほうが、全体的に柔らかな音色で録音されています。 SACD Artwork © TACET |

||||||

ただ、これまでの流れだと、カンタータは実際にコンサート(レクチャー付きだそうです)を行ってそこで演奏されたものをライブ録音していたのに対して、このような受難曲などの大曲はセッション録音を行っていたはずでした。ところが、このCDの代理店が親切につけてくれた日本語の「帯」には、こんなことが書いてありますよ。  しかし、この「帯」にはさらに間違った情報が記されていました。「曲の一部に第2稿を用いる」という部分ですね。ここまではっきり書くにはそれなりの根拠があったのでしょうが、これは全くの事実誤認です。ブックレットの中のインタビューで、指揮者のルッツ自身が「新全集版を使っている」と語っていますし、このCDから聴こえてくる音楽も、それを完璧に裏付けるものでしかありませんでした。そこには、「一部に第2稿を用いた」形跡は全く見当たりませんでしたよ。世の中には「稿」の違いだけで飛びついてしまうリスナーはたくさんいますから、こんな小細工でこのCDを買ってしまう人もいたかもしれませんね。それを狙ったのだとしたら、これは許し難い「誤報」です。豚汁に入れる分には被害はありませんが(それは「牛蒡」)。 ですから、当然この録音では新全集版の最初の合唱から始まります。それは、同じ団体の「マタイ」で最初に感じた暖かなピリオド楽器のサウンドではなく、なにかささくれだった粗野なサウンドでした。そして、合唱のメリスマが、ちょっと尋常ではない不気味さを発しています。うごめくような音型が各パートから止めどもなく湧き出てくるポリフォニー、勝手な思い込みかもしれませんが、それはつい最近聴いたリゲティの「レクイエム」の合唱と酷似していました。200年以上の時を隔てている作品同士の中に同質のものが感じられてしまうのは、バッハの先進性と、リゲティが内包していたポテンシャルがもたらした奇跡です。 新全集版を使っているからと言っても、ルッツのことですから、様々な即興、いや、もしかしたら「読み替え」は、いたるところに見られました。特に「マタイ」や「ロ短調」でも見られたコラールへのオルガンやチェンバロによる自由な前奏や間奏の挿入は、新鮮な驚きを与えてくれていました。 最後から2番目の大きな合唱が、あたかも冒頭の合唱とは逆の意味で呼応するかのように、とてもそっけなくドライな表現に徹していたのも、ショッキング。しかし、本当のショックは、続く最後のコラールで1番の歌詞がア・カペラで歌われていたことでしょう。もちろん、2番ではちゃんと楽譜通りの「コラ・パルテ」のオーケストラが入りますから、一安心です。 そう、特段「稿」にこだわらなくても、こんな風に十分にユニークな演奏を展開することは可能なのですよ。そこまで見極めた上で「帯」を作ることが、代理店にとっては必要なことです。 ソリストでは、ソプラノのジュリア・ドイルが、とても可憐で伸びやかなアリアを聴かせてくれました。エヴァンゲリストのダニエル・ヨハンセンと、イエスのペーター・ハーヴェイもきっちりと存在感を見せています。これだけ揃えば、他のソリストが多少小粒でも、何の問題もありません。 CD Artwork © J.S.Bach-Stiftung St.Gallen |

||||||

その4チャンネル版は、冨田のオリジナルのミックスによるマスターテープから、マイケル・ダットンがリマスターを行ってサラウンド再生ができるようになっています。前回リリースされた「ダフニスとクロエ」同様、当時は4チャンネルでは聴くことが出来なかったものが、しっかりサラウンドで楽しむことが出来ます。 ここで演奏されているのは、ストラヴィンスキーの「火の鳥」の1919年版組曲、ドビュッシーの「牧神の午後への前奏曲」、そしてムソルグスキーの「はげ山の一夜」のリムスキー=コルサコフ版です。ドビュッシーにはとりあえず異稿はありませんが、ストラヴィンスキーとムソルグスキーにはそれぞれ何種類かのバージョンが存在しているというのは現在の常識です。しかし、1975年当時にはそんなことはほとんど問題にされておらず、ここで冨田が使ったバージョン以外の選択肢はまずなかったことが、この選曲でまず思い出されます。 というより、これ以前にリリースされていた2枚のアルバム、「月の光」と「展覧会の絵」は、それぞれドビュッシーとムソルグスキーのピアノ曲を元にして「編曲」が行われていました。いや、正確にはシンセサイザーのための「オーケストレーション」ですね。「展覧会の絵」の場合はラヴェルによるオーケストレーションがとても有名ですが、ここでは冨田はそれとは全く別なアイディアによって作業を行っていたはずです。 つまり、オリジナルはピアノによるモノトーンの世界だったものを、シンセサイザーで色彩豊かな音色に変化させるということで、冨田の手腕が評価されていたのではないでしょうか。 しかし、この3枚目のアルバムでは、全てオリジナルはオーケストレーションが終わった状態で世に出ていたものですから、すでに人々はその色彩感を味わっているわけですね。そこでシンセサイザーによるバージョンを世に問うた時には冨田はかなりのプレッシャーを感じていたのではないでしょうか。そこでは、単にオーケストラの個々の楽器のパートを、シンセサイザーの一つのトラックで置き換えるだけでは済まされなくなってくるはずですからね。 その結果、出来上がったもののサウンドは、オリジナルの作品からは想像もできないようなものになってしまいました。もちろん、それが冨田のオリジナリティなのですから、世の中からは圧倒的な支持を得られ、アルバムチャートも、そしてセールスも驚異的な成果を上げていたのです。 実は、個人的にはこの3曲は全て所属しているオーケストラで演奏したことがありました。しかも、「火の鳥」と「はげ山の一夜」はほんの1年ちょっと前の事でしたから、まだまだ生々しいオーケストラのオリジナルのサウンドが耳の中に残っています。 ですから、ここでの冨田のシンセサイザーによるオーケストレーション、その、もはや音符そのものが持つ意味さえも作曲家の手から離れて、彼らが行った緻密なオーケストレーションそのものが完全に否定されている姿を見る時には、なんとも言えない喪失感を味わうことになるのです。一つの作品がオーケストレーションまで含めてのところで完成形であることを知っているものにとっては、冨田の仕事は作曲家に対する冒涜としか思えません(反省せえ!)。 とは言っても、そんな気まぐれの産物でしかないフレーズとアーティキュレーション、そしてエンヴェロープを持った音たちが、予想もしなかった方角から突然聴こえてきたときの新鮮な驚きには、いくばくかの魅力を感じないわけにはいきません。もちろん、それは繰り返して聴くことには耐えられないほどの小芝居にすぎません。 SACD Artwork © Vocalion Ltd |

||||||

そんな不思議なタイトルの弦楽四重奏曲を作ったのは、チェコの作曲家アントニーン・レイハです。ボンの大学ではあのベートーヴェンの同級生、生まれた年も1770年と一緒です。さらに、後年はフランスに帰化しましたから、彼の名前にはドイツ語の「アントン・ライヒャ」と、フランス語の「アントワーヌ・ライシャ」という別名が加わることになります。一番親しみがあるのは「アントン・ライヒャ」でしょうかね。 自身がフルーティストだったため、現在では木管五重奏曲などのフルートのためのレパートリーが数多く知られています。実際は全てのジャンルの曲を作っているのですが、なかなかそれらは演奏されることはないようです。その木管五重奏曲にしても、さる高名なオーボエ奏者が「ライヒャなんて、死んでも演奏したくない」みたいなことを言っていたぐらいに、とてもつまらない曲のような印象がありますね。 しかし、この作曲家の実像は、出版されていない作品が多くあるためになかなか明らかにはされていないという面があったようです。今回の「科学的な四重奏曲」も、ここで演奏しているチェコの若いメンバーによる「ライヒャ・カルテット」が図書館に埋もれていた楽譜を探し出して、2018年5月に世界で初めて録音したものなのだそうです。 ライヒャの作曲の姿勢は、それまでのバロックや古典派の伝統を打ち壊し、もっとラジカルな面を目指すものだったそうです。彼は、音楽の理論書もたくさん著わしていますが、その音楽理論にのっとって曲を作っていたと言われています。なんせ、彼はパリ音楽院の教授として、あのベルリオーズを指導しているのですから、ただものではないはずですよ。 この「科学的な四重奏曲」の前に、やはり珍しい「パントマイム」というかなり長い曲が演奏されています。これは、最初に聴こえてくるかわいらしいテーマが何度も現れる「ロンド」のような形をとっていて、その間に個性的な曲が挟まるという構成をとっています。それが行進曲であったり、嵐の描写だったりするのが、かなりユニーク。 そして、「科学的〜」が始まります。これはまず楽章の数が12もあるというところが、当時の弦楽四重奏曲とは決定的に異なっています。しかも、そのうちの8つまでが「フーガ」というタイトルになっています。ただ、これらはそれぞれに、確かに「フーガ」的ではあるのですが、明らかにバロック時代のフーガとは異なる様相を呈しています。最初のうちはそれぞれの声部が単独で現れ、重なっていくのですが、最後の方になるといつの間にか「伴奏とメロディ」みたいな古典的な音楽に変わっていくのですね。これは、おそらく意図してやっていることなのでしょう。 第7楽章には「モーツァルトのテーマによるフーガ」というタイトルが付いています。確かに、それらしいテーマではありますが、何の曲であるかはわかりませんでした。ところが、次の第8楽章になったら、まさにモーツァルトの「ハフナー交響曲」の冒頭のテーマが出てきたではありませんか。この楽章のタイトルはただ「Allegro assai」というだけなんですけどね。これも意図的なことなのか、単なるレーベルのミスなのかは分かりません。 興味深いのは、「Mésure composée(合成された拍子)」というタイトルの最後の第12楽章です。この楽章は、ごく普通のソナタ形式なのですが、それがなんと「5拍子」で作られているのですよ。この時代のクラシック音楽には存在していなかった「5拍子」を、まさに彼は「科学的」に「合成」していたのですね。 CD Artwork © Brilliant Classics |

||||||

昨年の「ラスト・ナイト」もやはり大分前に放送されていました。その時の指揮者は、かつてのこのオーケストラの首席指揮者のアンドルー・デイヴィスでした。彼は1989年から2000年までこのポストにありました。なんでも、このオーケストラの創設者のエイドリアン・ボールトに次いで2番目に長い在勤期間なのだとか。 ですから、この「ラスト・ナイト」のかつての放送でもたびたびお目にかかっていたことになります。それ以前もこのオーケストラとは縁が深く、おそらく最も多くこのコンサートの指揮をしていたのではないでしょうか。現在は桂冠指揮者になっていて、このコンサートからは遠のいていたようですが、2018年9月8日に、18年ぶりに指揮者として登場していたのですね。 そのコンサートが始まり、何曲かが演奏された後に、次の曲の紹介でMCの女性が「ベルリオーズの『シェイクスピアのテンペストによる幻想曲』をお送りします」と言っていました。それは、初めて聞く曲名だったのですが、なんとなくどこかで聞いたこともあるような気もしていました。 その曲が始まった時、「あれか!」と思いました。それは、なにかと縁のあるベルリオーズの「レリオ」の中で最後に演奏される曲だったのです。とても懐かしい思いで、その映像を楽しみました。 そして、その直後、2018年9月20-22日にトロント交響楽団と録音したのが、このアルバムの最初に演奏されているトラックです。デイヴィスのBBCの前のポストがこのオーケストラで、1975年から1988年まで首席指揮者を務め、今ではやはり桂冠指揮者となっているという関係なのですね。 もしかしたら、ロンドンでの演奏はこの録音のためのゲネプロのような位置づけだったのかもしれません。あの時の歓声を受けて、これなら、録音してもいいかも、と思ったのだ、とか。 そもそも、「レリオ」に使われた曲は、それ以前に単独で発表したものばかりです。「幻想交響曲」の後日譚というコンセプトでこの作品に取り掛かった時には、ナレーターによるモノローグこそ新しく執筆していますが、音楽に関しては、作ってはみたもののいまいち評判は芳しくなかったものの「再利用」だったのですね。というか、既存の曲を生かすためにナレーションをでっち上げた、という感がないでもありません。この「シェイクスピアのテンペストによる幻想曲」にしても、この作品全体の中では作曲への情熱を取り戻した作曲家(レリオ)が、新しい曲を作ったのでそのリハーサルを行うというシチュエーションで演奏されるのですからね。 この曲では合唱が加わります。その編成がソプラノ、アルト、テナーだけでベースを欠いているというのがとてもユニークです。そんな軽やかな雰囲気を持つ部分と、それとは対照的に暴力的な部分も混在しているというのも、この曲の魅力です。 ですから、この曲は単独で演奏されても充分にその存在価値を示すことが出来るはずです。それが、このデイヴィスの一連のパフォーマンスで証明されたのではないでしょうか。「レリオ」自体はなかなか演奏される機会はありませんが、これからはこの曲だけが独立して演奏される機会が増えそうな予感がするのですが、どうでしょう。 ただ、今回のSACDでは、この合唱が「プロムス」の時に比べるとちょっと物足りませんでした。もっと借りたいのに(それは「プロミス」)。 カップリング(笑)の「幻想交響曲」は、適度にパッションが感じられるものの、全体としては穏健な演奏だったのではないでしょうか。最近は第2楽章にコルネットのオブリガートが付いている演奏はほとんど聴かれなくなりましたが、ここでもやはりありませんでした。全集版ではこのパートは割愛されているので、もはや取り上げる人はいなくなったのでしょう。 SACD Artwork © Chandos Records Ltd |

||||||

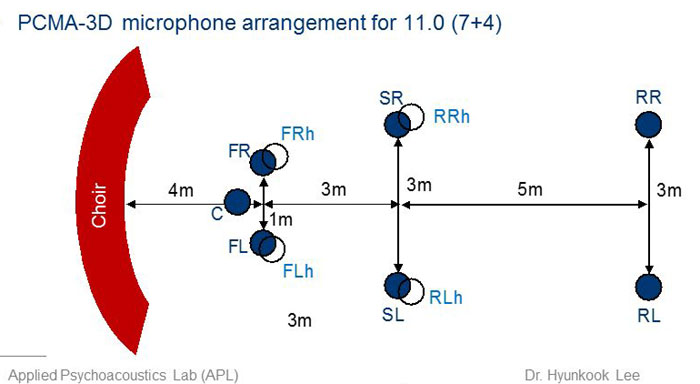

もちろん、CDは2チャンネル・ステレオだけですが、BD-AではさらにDolby Atmos、Auro-3D、DTS HD MAという3種類のサラウンド音源が加わっています。もちろん、録音フォーマットはハイレゾの192kHz 24-bitです。 ですから、普通だと、サラウンドで録音されたものをミックスダウンしてCDのマスターにしたのだと思ってしまいますが、これはどうもそんな単純なことではなかったようです。そもそも、それぞれのブックレットのクレジットを見ると、録音スタッフそのものが異なっているのですからね。 CDのクレジットはこちらです。 Recorded on 6-8 September 2017 in the chapel of Merton College, Oxford それに対して、BD-Aのクレジットは、録音日と録音会場は変わりませんが、 Producer: Paul Baxter このように、こちらでは録音エンジニアとして「Hyunkook Lee(イ・ヒョンクク)」という人が登場しているのです。この韓国系の音響学者は、イギリスのハダースフィールド大学の「APL(Applied Psychoacoustics Lab)」という組織で、サラウンド用の「PCMA(Perspective Control Microphone Array)-3D」というマイク・アレイを開発した方です。これは、サラウンドの新化形である「3Dサラウンド」、つまり、平面的に周りから音が聴こえてくるのではなく、もっと多くのスピーカーを使って「高さ」まで表現できるようにしたシステム(「Dolby Atmos」とか「Auro-3D」というのが、その実際のフォーマット)に対応した、マイク・アレイです。すでに、「2L」などの先進的なレーベルでは、そのようなアレイを使った録音を日常的に行っているのは、ご存知のことでしょう。 Hyunkook Leeさんのアレイでは、2Lのように真ん中に1本だけ立てるのではなく、その後ろにさらに何組かのマイクが立てられています。   そして、興味深いのは、そのアレイの他に、演奏者たちの前に立てられた何本かのマイクの存在です。これは全くの推測ですが、録音スタッフのクレジットがCDとBD-Aで異なっていたのは、そこで用いられていたマイクが異なっていたからなのではないでしょうか。つまり、BD-Aでは先ほどの図にあった11本のマイクによって録音されているのでしょう。2Lのレコーディングの時の写真などでも、マイクはアレイのものしか使われてはいませんからね。それに対して、CDの方はそれ以外の演奏者の前にある8本ほどのマイクによって録音されていたのではないでしょうか。 実際にお互いの2チャンネル・ステレオのモードの音を聴き比べてみると、それは全くの別物であることが分かります。なぜか、CDの方がマイクは近いのにオフ気味に聴こえますし、残響も深め、BD-Aでは、とても生々しい音で、残響はすぐに消えます。 もちろん、そんな素晴らしい録音に、この合唱団は見事に答えた素晴らしい演奏を聴かせてくれました。この「シグロ・デ・オロ」というパトリック・エイリーズに率いられた合唱団は、2014年にデビューしたばかり、これが2枚目のアルバムというとても「若い」団体ですが、それぞれのメンバーはまさに合唱のプロフェッショナルで、伸びのある声と、曇りの全くない美しいハーモニーを聴かせてくれています。 そんな、理想的な演奏と録音で、とても珍しいヒエロニムス・プレトリウス(有名なミヒャエル・プレトリウスとは別人)の、モテット「Tulerund Dominum meum(彼らはわが主を連れ去って)」のパロディ・ミサが堪能できますよ。さらに、別の作曲家のモテットももうちょっと。 BD Artwork © Delphian Records Ltd |

||||||

さらに、共演しているピアニストがブルーノ・カニーノですって。こちらは1935年生まれですから、とっくに80歳を超えているというのに、まだまだお元気そうですね。 そのかつての録音では、モーツァルトの協奏曲でとても豊かな「歌」を聴かせてくれたセッロは、今回はイタリアのオペラ作曲家の作品に挑戦しています。タイトルにある通り「フルートとピアノのためのベルカント」ということで、オペラの歌手が歌うところを、フルートで同じように朗々と歌い上げる、ということなのでしょう。 普通、オペラアリアをフルート用に編曲するときには、例えばドップラーの「リゴレット・ファンタジー」のように、まずはそのアリアをそのまま歌った後には、フルートならではの超絶技巧を駆使したとても複雑な変奏が続くという形をとるようになっています。これは、そのころもてはやされたスタイルで、聴衆はその曲芸のような華々しい演奏に酔いしれることになるのです。その一方で、肝心のアリアのメロディは、単なる「素材」として提示されるだけで、それ自体に味わいを感じることはそれほどなかったような気がします。お目当てはあくまでたくさんの細かい音符を連ねたアルペジオやスケールだったのでしょうね。 しかし、今回のアルバムでセッロが取り上げた曲は、その「アリア」自体をまずしっかりと聴かせる、というものでした。これはもう、彼女の円熟しきった美音と歌いまわしによって、とっても心地よく聴けるアルバムに仕上がっていました。特に、シャルル・コティニーという、主にロンドンで活躍していたフランスのフルーティストが編曲した、ロッシーニの晩年の歌曲集「Les Soirées musicales(音楽の夜会)」などは、ほとんどオリジナルと変わらない形ですからね。 オペラの方では、19世紀後半に活躍したラファエッロ・ガッリという、やはりフルーティストで作曲家だった人の編曲が、ここでは3つ紹介されています。ベッリーニの「ノルマ」、ヴェルディの「リゴレット」、そしてドニゼッティの「愛の妙薬」です。彼の場合は、アリアのあとにそれほど技巧的ではない装飾が続いています。その部分をセッロはさらに遅めのテンポで演奏しているので、スリリングさはありませんが、穏やかな印象を与えてくれます。 しかし、ロッシーニの「セヴィリアの理髪師」からの2つのアリアを、あのヴィルトゥオーゾ、ジャン=ルイ・テュルーが編曲したものは、さすがにかなりの難易度なので、ちょっと今のセッロには荷が重いところもあるかもしれません。 1曲だけ、編曲ではないオリジナルのフルートとピアノのための作品が入っています。それは、「愛の妙薬」のドニゼッティが作った「フルート・ソナタ」です。「ソナタ」とは言っても、ソナタ形式で作られた楽章が一つだけというとても短い曲ですが、フルートのレパートリーとしては貴重なものです。最近は、あまりにシンプルすぎる曲なので逆になかなか演奏されないようになっていますが、それをセッロが取り上げてくれました。 久しぶりに聴きましたが、やはりドニゼッティの魅力はゼッタイ先ほどの「愛の妙薬」の中の「人知れぬ涙」のような美しいメロディなのではという思いに駆られました。ここでは、ご丁寧に提示部の繰り返しも行っていますが、それは冗長さをそそるものでしかありませんでしたし、第1主題の最後の部分の下降スケールで、  CD Artwork © Milano Dischi S.r.l. |

||||||

そして、そのカップリングもこれまで通りの意表を突く選曲、今回は「新世界」つながりで、19世紀のドヴォルジャークに対して20世紀の「新世界」、つまりアメリカの2人の作曲家の作品をぶつけてきましたよ。 まずは、チャールズ・アイヴズの「祝日交響曲」の第1楽章、「ワシントンの誕生日」です。アイヴズは、本業は保険会社の経営で作曲は副業だったというユニークな作曲家ですが、その作品も当時としてはとても斬新なものでした。時折、思い出したように「ブーム」になりかけたりはするのですが、それもすぐに立ち消えになって、相変わらずのマイナー感は彼にはつきまとっています。そんな中で、この「ワシントンの誕生日」だけは、一部の人には熱烈な支持を受け続けていて、ほとんどアイヴズの代表曲のようにもなっています。 この曲が作られたのは1909年ですから、1世紀以上前のことですが、ここには今聴いてもとても新鮮に感じられるアイディアが満載です。いや、もしかしたら、それまでにはなかったものを作り上げた、という点では、現代の行き場を失った音楽よりもはるかに実りのある音楽として、より高度の先進性をそなえているのではないでしょうか。 曲の始まりは、なんともつかみどころのない混沌とした世界が広がります。その表現手法は、調性音楽への挑戦ではありますが、決して「無調」ではなく「多調」というあたりがユニークです。 しかし、その次のパートになると、いきなり俗っぽいダンス音楽が始まります。それは、アメリカの田舎でよく歌われている歌たちのサンプリング、そこでは「ジューズハープ」と呼ばれるけったいな音色の楽器も登場して、ダンスを盛り上げます。ただ、その背景では、全く無関係な音楽が静かに流れているというのが、とても不気味。 そして、最後にまた静かな情景が戻ってきます。そこにフルート・ソロで「I've Got Sixpence」、あるいは「Good Night, Ladies」とも呼ばれる愛唱歌のメロディが歌われ、それが次々に他の楽器に受け継がれて、曲は静かに終わります。 もう1曲の20世紀アメリカの音楽は、エーロン・コープランドの「クワイエット・シティ」です。もともとはアーウィン・ショーが作った戯曲の音楽として作られましたが、その上演は失敗に終わったため、その音楽だけをコープランドが1楽章の音楽として再構築したものです。トランペットのソロや、それにまとわりつくコールアングレが大都会の夜のけだるさを表現しています。ある意味、猥褻(「ソープランド」ですから)。 このアルバムの構成としては、この2曲を最初と最後に置いて、その間に「新世界交響曲」が演奏されるようになっています。つまり、紛れもない「アメリカ」の姿が投影されている曲の間で、アメリカ音楽からの多少なりの影響が見られるとされるこのボヘミアの作曲家の作品を聴かせることによって、ここからそれまでごく普通に感じられていたものとは異なる情感を伝えたい、というのが、ケーニッヒをはじめとした製作者たちの意図だったのではないでしょうか。 そのような目論見に与したのかどうかは分かりませんが、ここでの「新世界」の演奏は、極力大げさな仕草は控えて、作品そのものの持っているメッセージをあるがままに伝えようとしているように聴こえます。金管楽器による第2楽章のコラールも、第4楽章のファンファーレも、とても淡白で押しつけがましいところは全くありません。 とは言っても、やはり中にはプレーヤーとしての矜持とでもいうか、やはり主張は出したいな、という人もいるようで、ティンパニ奏者あたりは目立ちたいという欲望を抑えきれなくなっているのでは、という感じが伝わってくるような気がします。なんたって、第3楽章では、明らかに自分のリズムを優先していましたからね。 CD Artwork © Rubicon Classics |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |