|

|

|

|

![]()

嫉妬ソング。.... 佐久間學

そのフォーマットですが、これに関してのデータはボックスの裏側では「24/192」、   ただ、今回のリミックスと、サラウンドのために4.0から5.0へのミキシングを行ったのは「Polyhymnia」、そう、あのかつてのPHILIPSのエンジニアたちが作ったスタジオです。彼らは同じDGの4チャンネル音源であるラファエル・クーベリックのツィクルスでも、PENTATONEのために同じ仕事を行っていましたね。 そのためなのでしょうか、このバーンスタインの一連の録音は、この前のカラヤンによる録音とは、同じレーベルでありながらまるで異なったサウンドで聴こえてきました。もちろん、オーケストラも録音会場も、そしてエンジニアも違いますから当たり前なのですが、やはり、リマスタリングの際の趣味の違いがもろに現れた結果であることは間違いないはずです。 実は、録音会場に関しては、カラヤン盤でも「9番」の合唱の部分で今回のバーンスタインと同じムジークフェライン・ザールが使われていましたね。その時には、それまでのベルリンのフィルハーモニーでの録音との違いは全く分かりませんでした。 今回も、「1番」から「8番」まではムジークフェライン・ザールでの録音ですが、「9番」だけはウィーンのシュターツオーパーで録音されています。これははっきりその違いが分かります。それまでのものに比べて、オーケストラの音像が小さく感じられ、ホールトーンの中に埋没しているように聴こえます。 バーンスタインの演奏は、カラヤンと比べるとかなり演奏時間が長くなっています。それは、テンポが遅めのこともあるのですが、楽譜の繰り返しをほぼ全部行っているせいでしょう。そのために、このパッケージにはBD-Aのほかに5枚のノーマルCDが入っているのですが、その1枚目のカップリングが「1番」と「3番」になっています。それは仕方がないのですが、当然のことながら全曲が1枚に入っているBD-Aまでもが、その順番にカッティングされているのが、とても不思議。「1番」から聴き始めたら、次にいきなり「3番」が始まったので、びっくりしてしまいましたよ。 バーンスタインのベートーヴェンをきっちり聴いたのは今回が初めてのことでした。この、多少の劣化は認められますが、丁寧なリマスタリングでウィーン・フィルの美しい音色を存分に味わうことのできるアルバムを聴き通すと、今まで抱いていたこの指揮者のイメージを少し修正したくなってきました。そのイメージとは「大げさな身振りによる大時代的な演奏」というものでした。確かに、例えば「3番」の第2楽章などは、本当にこのまま息絶えてしまうのではないかというほどの息苦しさを感じさせられるものでしたが、それ以外ではいともオーソドックスなテンポ設定と過剰過ぎない表情付けに終始しているようでした。 そんな中で、「2番」だけは、なにか憑き物がなくなったかのような、ちょっとぶっ飛んだ表現が見られるのが、面白いところです。あくまで私論ですが、バーンスタインはこれほど有名で多くの指揮者がそれぞれの主張を繰り広げているベートーヴェンの交響曲では、あえて際立った特徴を出すことは避け、最も演奏頻度が低いと思われる「2番」で「勝負」に出ていたのではないでしょうか。この曲の第2楽章の美しさは絶品です。 CD & BD Artwork © Deutsche Grammophone GmbH |

||||||

デビューしてからコンスタントにクリスマス・アルバムを毎年リリースしてきた彼らですが、去年はメンバーチェンジのごたごたで、ちょっと「手抜き」のアルバムでお茶を濁されてしまいましたね。しかし、今年は違います。新しく加わったベースのマット・サリーとともに、さらにパワフルなアルバムを届けてくれました。 今回の聴きどころは、往年のオールディーズが多数カバーされているということでしょうか。まずは冒頭でスティービー・ワンダーが1967年にリリースした「What Christmas Means to Me」が歌われます。最初にヴォイパで鈴の音が聴こえてくるのが、いかにもクリスマスらしい演出です(実は、これはオリジナルのプラン)。ここでのベースの切れの良さは、新生Pentatonixの象徴ともいえるでしょう。いくぶん生真面目ですが、これほどのピッチの正確さは前任者にはなかったものです。 2曲目のブレンダ・リーの1958年のヒット曲「Rockin' Around the Christmas Tree」のカバーでは、そのベースが、オリジナルのイントロのコードからインスパイアされたのか、バッハの「G線上のアリア」のようなフレーズを聴かせてくれています。本体はいかにもキャッチーな歌い方。 3曲目はもっと古い、1951年のペリー・コモの「It's Beginning to Look A Lot Like Christmas」。これも、往年のビッグバンド・ジャズの雰囲気が存分に味わえるセピア色のアレンジです。ヴォイパの「ポカッ」という音がチャーミングですね。 4曲目は少し新しめのナタリー・コールの「Grown-Up Christmas List」です。ソロ・ヴォーカルにケリー・クラークソンが加わり、王道のバラードを聴かせます。 そして、5曲目に場面転換のような感じで、あの「グリーンスリーブス」がまるで聖歌のようなホモフォニック、ヴォイパなしの敬虔なアレンジで歌われます。 それがたった58秒で終わってしまうと、次はいきなり新しい曲が待っていました。アメリカのオルタナ・バンド、ザ・ネイバーフッドの2010年の「Sweater Weather」という、全然知らない曲です。ちょっと切れがありすぎの、このアルバムの中では異質なテイストです。 7曲目では、1998年のミュージカル・アニメ「The Prince of Egypt」のエンディング・テーマとして使われた「When You Believe」が、ゲスト・ヴォーカルにマレン・モリスを迎えてオリエンタルに迫ります。 そして、8曲目が、チャイコフスキーの「くるみ割り人形」の「花のワルツ」です。公開中の映画「くるみ割り人形と秘密の王国」にあやかってのことでしょうね。というか、以前のクリスマス・アルバムでは「金平糖の踊り」がカバーされていましたから、その流れでしょうか。なんせ、こちらも公開中の映画の中のクイーンの「Bohemian Rhapsody」を、ア・カペラで全曲完コピしてしまった彼らですから、そのクオリティのアレンジを期待していたのですが、いともあっさりしたワルツ本体だけのカバーだったのは、ちょっとがっかりでしたね。 9曲目が、アルバムのリード曲となっている、あまりに有名な「Here Comes Santa Claus(サンタクロースがやってくる)」という1947年のジーン・オートリーの曲のカバーです。これは、ラジオなどでも流れていましたね。 そして、10曲目に現れたのが、なんとティム・バートンの1993年のクレイ・アニメ「The Nightmare Before Christmas」の中で歌われていた「Making Christmas」です。「幻想交響曲」にも登場するグレゴリオ聖歌の「Dies irae」のテーマを使った不気味な曲でしたね。ここでは笑い声なども交えて、やはり不気味に迫ります。 10曲目にフィエス・ヒルの2000年の「Where Are You, Christmas?」のカバーを経て、最後はおなじみ「Jingle Bells」が、フル・オーケストラをバックにぶっ飛んだアレンジ(バーンスタインの「アメリカ」のようなヘミオラのリズム)で締めくくられます。このアレンジは、バーブラ・ストレイザンドのバージョンが参考にされているのだそうです。 CD Artwork © RCA Records |

||||||

この方は、1906年にギリシャ系の貴族の父親と、クロアチアの有名なオペラ歌手の間にドイツのボンの近くのホンネフ・アム・ライ(現在のバート・ホンネフ)というところで生まれました。しかし、3歳の時に父親が亡くなったため、母の実家のあるザグレブに移ります。 幼少のころから音楽的な環境で育ったパパンドプロは、地元のザグレブ音楽アカデミーを卒業しますが、そこの先生がストラヴィンスキーの知り合いであったことから、この大作曲家に会うことができ、そこでウィーンで学ぶように勧められます。彼は、1991年に亡くなるまでに450曲を超える作品を残しました。 ここで最初に演奏されているのが、1977年に作られた「ピッコロと弦楽オーケストラのための小さな協奏曲」です。これは、確かに演奏時間は15分という「小ささ」ですが、曲の雰囲気もとてもかわいらしいものです。何よりも、このピッコロというちょっと協奏曲とはあまり馴染まない楽器が使われるようになったいきさつが、とてもチャーミングなエピソードとして伝えられています。 ある時、パパンドプロと一緒にコンサート・ツアーに加わっていた若いフルーティストが、この大作曲家が「俺が作った協奏曲に使われていない楽器などないぞ」と豪語しているのを聞いて、勇気を出して「ピッコロのための協奏曲は、ありませんっ!」と言ったそうなのです。パパンドプロは一瞬たじろぎますが、それから数か月たったら、こんな素敵な「ピッコロ協奏曲」を作ってきて、その若いフルーティストに演奏させたのだそうです。 パパンドプロは実はピッコロという楽器は彼の作品の中ではよく使っていて、その特徴は熟知していたのですね。ですから、この曲はまさにピッコロの持ち味を存分に発揮したものに仕上がっていました。 第1楽章では、ピッコロによるまるで鳥の声のような軽々とした感じの、しかし技巧的なカデンツァが何度も現れる中で、それとは対照的な沸き立つようなダンスが登場しています。 第2楽章は、一転して寂しげな抒情性を表に出した曲想、しかし、それもとても技巧的なフレーズが伴ったものです。 そして最後の第3楽章は、まさにイケイケの3拍子のダンス、エンディングではさらにスピードアップして盛り上がります。 ソリストのコフラーは、ピッコロとはとても思えないような正確なイントネーションと音色で、見事にこの難曲を吹ききっていました。ブラヴォーです。 続いては、1966年にドイツのチェンバロ奏者で音楽学者でもあったハンス・ピシュナーのために作った「チェンバロと弦楽オーケストラのための協奏曲」です。これは、もろバロック時代の音楽の模倣によってできているような作品です。第1楽章の「トッカータ」は、まさにバッハの作品を思わせるような自由な楽想でチェンバロが軽快なテーマを披露しますが、その中にシンコペーションが入っているのが、ちょっとモダンな雰囲気を加えています。 第2楽章の「アリア」も、やはりバッハ風の装飾がたっぷりつけられたメロディアスな曲です。その中に、ほんの少し無調感が漂っているのが隠し味でしょうか。ただ、時折ロシア民謡の「トロイカ」の「♪走れトロイカ」というフレーズが聴こえてくるのが気になります。最後にはその「トロイカ」のテーマでチェンバロ・ソロがフーガを弾いたりしています。 最後の「ロンドー」では、骨太な音色が強調されているようです。このCDには何の表記もありませんが、おそらくここではこの当時の楽器「モダンチェンバロ」が使われていたのではないでしょうか。 最後の「5つの歌」は、3つの重たい曲と、2つの軽やかな曲が交互に現れます。その淡々とした歌い口は、なかなか魅力的です。ただ、ブックレットの対訳では、最後の2曲が逆になっています。 CD Artwork © Classic Produktion Osnabrück |

||||||

確かに、このエメリャニチェフはクレンツィスとは浅からぬ因縁がありました。というか、実際にその演奏を聴いたことだってあったのです。彼は指揮者であるとともにピアニストとしても活躍しているのですが、クレンツィスが録音したモーツァルトの「ダ・ポンテ三部作」ではフォルテピアノで参加していました。その中の「フィガロ」では、そのフォルテピアノについても言及していましたね。 もちろん、指揮者としても、彼はクレンツィスの教えを受けていますし、それ以前にはロジェストヴェンスキーにも師事していたのだそうです。そして、すでに世界中のオーケストラとの共演を果たし、今年の春にはなんと日本で東京交響楽団にも客演したのだそうですよ。 そんなエメリャニチェフが、去年の9月に、ニジニ・ノヴゴロドで録音したのが、この最新アルバムです。ベートーヴェンの「交響曲第3番」と、ブラームスの「ハイドンの主題による変奏曲」が収録されています。オーケストラは、その街のニジニ・ノヴゴロド・フィルのメンバーによって組織された「ニジニ・ノヴゴロド室内管弦楽団」です。 その名前の通り、メンバー表などは付いていないので正確な人数は分かりませんが、ここではかなりの少人数の弦楽器で演奏されていることがはっきり分かります。一瞬、それらはピリオド楽器を使っているのかと思ってしまいますが、どうやら使われているのはモダン楽器のようでした。ピッチもモダンピッチです。ただ、弦楽器は徹底したノン・ビブラートで演奏していますし、奏法やフレージングも限りなくピリオド楽器に近くなっているようです。 管楽器も、ホルンあたりはモダン楽器のような気がします。それで、時折ゲシュトップなどを使って「ピリオドっぽい」テイストを加えているのでしょう。フルートは最後までもしかしたらトラヴェルソかな、とも思ったのですが、やはり終楽章のソロを聴けば、モダンフルートに間違いないでしょう。それにしても、音色はとてもまろやかですから、少なくとも木管の楽器には違いないでしょうね。 そして、エメリャニチェフの指揮ぶりは、とても颯爽たるものでした。1楽章から3楽章まではもうまるで他の指揮者と速さを競っているのでは、と思えるほどのものすごいスピードで駆け抜けます。ただ、それは例えばカラヤンあたりがやっているように、フレーズの切れ目を、まるで映画の編集のように細かく切り詰めて否応なしに速さを感じさせるという手法ではなく、きっちりと自然の流れを保ったうえでのスピードアップですから、そこにはカラヤンのような「息が詰まる」感覚は全くありません。それは、まさに至芸のひと時でした。 フィナーレになると、テンポはぐっと落ち着いてきます。ただ、テーマが終わって最初の変奏になった時に、とてつもないサプライズが待っていました。エメリャニチェフは、その44小節目からの弦楽器を、それぞれ「一人で」弾かせていたのです。同じようなことをやっていたのは、こちらの、ベーレンライター版が出始めたころのデヴィッド・ジンマンですが、それはあくまでその楽譜に指示のあった(他のパートですが)その次の変奏(60小節目アウフタクトから)からの話ですから、こんなことをやったのはエメリャニチェフが初めてなのではないのでしょうか。 カップリングのブラームスでは、おそらく弦楽器の人数も増やしているのでしょう、ベートーヴェンのような鋭角的なサウンドではなく、もっとロマン派寄りのまろんやかなサウンドに変わっていました。これもすごいことです。 CD Artwork © Aparte Music |

||||||

ブックレットではそのあたりの経緯が述べられています。確かにDECCAでも、4チャンネルについての研究は行っていて、実際にそのためにミキサーやレコーダー(4トラックのテープレコーダー)をいくつかの録音会場に設置し、かなりの数の録音を残してはいたそうです。ただ、レーベルの方針としては、あくまで冷静に「時流に乗る」ことは避けていたそうです。結局、それらの音源はリリースされることはなく、1977年頃には次のフォーマット、「デジタル録音」に対するアプローチが始まるのに伴って、完全にこの方面からは撤退することになりました。 当時のDECCAのウィーンでのメインの録音会場だった「ゾフィエンザール」では、ウィーン・フィルなどの録音が行われていましたが、ここでもそんな4チャンネルの機材が設置されていて、そこで1970年10月に行われたのが、この「タンホイザー」の録音です。 その何年か前まではDECCAのプロデューサーとしてワーグナーの「指環」の全曲録音を行ったジョン・カルショーはもうこのころはBBCテレビの音楽部長になっていましたから、ここでのプロデューサーはレイ・ミンシャルです。しかし、エンジニアはカルショーのチームだったゴードン・パリーとジェイムズ・ロック、そしてアシスタントとしてコリン・ムアフットが参加しています。2チャンネル・ステレオでもあれだけの驚異的な録音を作り上げた彼らは、サラウンドではどれほどのことを成し遂げていたのでしょう。 ただ、序曲が始まった時の音場設定は、いともまっとうなもので、オーケストラはフロントにごく普通のステレオ的な配置で聴こえてきます。もちろんそれはスピーカーに張り付いている音ではなく、多少の空間的なふくらみは感じられますが、そんなにはっきりしたものではありません。ただ、ここでショルティが選んだ「パリ版」で登場する華やかな「バッカナーレ」では、カスタネットがなんとなく動き回っているように感じられなくもありません。 ソリストが登場しても、それは確かにオーケストラの前には定位していますが、それもそんなにくっきりとしたものではありません。そして、最も期待していた「巡礼の合唱」での男声合唱も。たとえば同じ時期のDGでのバーンスタイン指揮の「カルメン」の中の児童合唱がリスニングポジションを斜めに横断していくといったような「演出」は行われておらず、単にフロントでチマチマ前後に動いているような感じがするだけでした。おそらく、カルショーがこの現場にいたとしたら、もっと「4チャンネル」を効果的に使う方策を講じていたのではないかという気がするのですが、どうでしょうか? それ以上に失望したのは、その音のあまりのひどさです。トゥッティのヴァイオリンの高音や、ルネ・コロの高音が、完全に頭打ちの平板な音になってしまっているのです。これは、間違いなくデッカのマスターテープの劣化と、それを何とか補正しようと策を弄したリマスタリング・エンジニアのせいでしょう。 というのも、今回のパッケージのCDや、さらにもっと前、2002年にリマスタリングが行われたCDの方が、よっぽど音が良いのですよ。こちらはおそらくもっと前の時点でデジタル・トランスファーが行われたマスターが使われているのでしょうから、いくらかましなコンディションだったのでしょうが、なんせ「4チャンネル」のマスターに関しては、今回初めてトランスファーされたはずですから、ほぼ半世紀の間保存されていた磁気テープの音が原型をとどめている訳がありません。気づくのが遅すぎましたね。 CD & BD Artwork © Decca Music Group Limited |

||||||

ベートーヴェンの祖国、ドイツのレーベルのドイツ・グラモフォン(DG)は、その期間、1970年から1977年にかけて、なんと4種類もの交響曲ツィクルスの録音を行っていたのです。それは、カール・ベームとウィーン・フィル(1970-1972)、ラファエル・クーベリックと、「9つ」のオーケストラ(1971-1975)、ヘルベルト・フォン・カラヤンとベルリン・フィル(1975-1977)そしてレナード・バーンスタインとウィーン・フィル(1977-1979)によるものでした。 さらに、この4つのツィクルスの、最初のベーム盤以外の3セットでは、その当時の流行だった「4チャンネル(クワドラフォニック)」で録音されていたのです。 ただ、当時はそのシステムの再生環境に問題があったため、それらのレコードが本来の4チャンネルでリリースされることはありませんでしたが、最近のマルチチャンネル再生技術の成熟に伴って、新たにSACDやBD-Aによる「サラウンド」として日の目を見ることになりました。 その最新のカラヤン盤には2チャンネル・ステレオ、5.1サラウンドの他に「ドルビー・アトモス」の音源まで含まれています。 カラヤンがこの録音を完成させるまでには3年かかっています。それは、1975年の1月に始まりますが、その年にはそれ1回だけ、それから1年以上間を空けて、1976年の5、9、10、12月とセッションが持たれ、1977年には1月から3月まで毎月のセッションというスケジュールになっていました。これだけの期間をかけて、カラヤンはすべての交響曲を2度ずつ録音したのだそうです(実際は「6番」は1回のセッションだけでした)。そして、その中からよい方を選んで、「製品」としたのでしょう。 ここで注目したいのは、その最初のセッションの時期です。当時はジェームズ・ゴールウェイがフルートの首席奏者として在籍していましたから、このセッションには参加していたはずです。彼はその年の7月にはベルリン・フィルを退団しますし、そもそもその前の3月からは、カラヤンにシカトされてカラヤン以外の指揮者の時しか乗っていないはずですから、これはカラヤンとベートーヴェンの交響曲を録音できた「最後のチャンス」でした。 このブックレットでは、初出のLPの全集には付いていたであろうメンバー表と、その時のメンバーのパートごとの写真が復刻されていました。それによれば、確かにゴールウェイの名前はあります。   その1975年に録音されたのは「1番」と「2番」です。そのときには、確かにゴールウェイは録音に参加していました。しかし、この2曲はそれ以降も何度となくセッションがもたれています。ですから、例えば「1番」では、第1楽章から第3楽章まではゴールウェイが吹いているように聴こえますが、第4楽章はブラウのように聴こえますね。 そのほかにも、「9番」では第1楽章はツェラーのようですが、第4楽章はブラウなのでは、という気がします。 そんな、なんとなく一貫性がないような内容だと思えるかもしれませんが、カラヤンの指揮そのものには不動のポリシーが宿っていますから、そんなことには左右されない一貫性が保たれています。それは、どんなときにも休まずに突き進むという音楽です。常に何かに急かされているという感じ、場合によっては息苦しくもなってしまうような疾走感こそが彼の信条だったことがよくわかります。 そして、あくまで華やかな金管や、ティンパニなどは、サラウンドで再生されたことによってさらに空間的な広がりが増し、その熱気がストレートに伝わることになったのです。それは、なんと空虚な音楽なのでしょう。 BD Artwork © Deutsche Grammophon GmbH |

||||||

この映画は普通のスクリーンだけではなくIMAXでも上映されていますが、そこで見るとこのシーンではまさに原寸大のライブが視覚的にも聴覚的にも体験できるのではないでしょうか。さらには「応援上映」という上映形態も採用されていて、まさにライブさながらに拍手をしたり立ち上がったり、一緒に歌ったりすることが出来るのだそうです。これだったら、日々の鬱憤を晴らすには最適でしょうね。 そんなヒットを予告していたかのように、まさにこのタイミングでデアゴスティーニが、前回のビートルズに続いてそのクイーンのアルバム全25枚をLPで発売することになったそうです。 その第1弾が、映画でもしっかり取り上げられていた1975年の彼らの4作目のアルバム「A Night at the Opera」です。これはすでにUNIVERSALからもLPは出ていますが、価格は4000円以上、それがデアゴスティーニでは税込1980円です。 クイーンのアルバムは、一時SACDでリリースされたり(今では廃盤になっています)、さらにはBD-Aでサラウンド・バージョンまで出ていたというのですから、その音の良さには定評があります。それらの元になったのは、2011年にボブ・ラドウィックによって行われたディジタル・リマスター音源のようですね。この24bit/96kHzのハイレゾ音源も入手できます。 そして、今回のデアゴスティーニのLPでも、この音源が使われています。ですから、今回のLPの音を確かめるために、まずは代表曲「Bohemian Rhapsody」のハイレゾ音源を購入して、比較してみました。 そのハイレゾの音は、確かにとてもクリアなものでした。ただ、あまりにクリアすぎて、ロックならではの重量感があまり伝わってきません。それと、フレディが弾いているピアノ(ベヒシュタインなんですね)の音が、なんともクールな響きなのが気になります。一方のLPは、前回のビートルズの「Abbey Road」同様、多少サーフェス・ノイズが大きめなのが気になります。ただ、ピアノの音はとても暖かみがありますし、何よりもフレディのヴォーカルがとても表情豊かに聴こえます。ブライアンのギターがギンギン鳴り響く時も、適度なノイズ感が乗っていてよりリアリティが増しています。そして、この曲、いや、アルバム全体で頻繁に現れる多重録音のコーラスが、LPではとてもふくらみが感じられます。 この曲をLPで聴いていて、バラードの2番の歌詞の途中「Goodbye everybody」と「I've got to go」の間で、明らかな歪みが聴こえたので、カッティングのミスかな、と思ってハイレゾの同じ個所(2:10)を聴いてみたら、同じように歪んでいたので、それはマスターテープそのもののノイズであることが分かりました。ですから、サーフェス・ノイズさえ気にしなければ、LPの音の方がより楽しめます。 実は、このアルバムを全曲聴いたのは今回が初めてのことでした。今までは、クイーンと言えばフレディの曲というイメージがあったのですが、他のメンバーの曲もとても素晴らしいことが分かりました。ブライアンもやはりサウンド的な冒険も幅広く行っていて、「Bohemian Rhapsody」よりさらに長大な「The Prophet's Song」では様々な実験的な試みが聴かれます。それを、あくまでギターなどの楽器で作り出していたのですね(わざわざ「No Synthesisers!」というクレジットが入っています)。 ベースのジョンが作った「You're My Best Friend」も、とてもチャーミングですね。竹内まりやの1992年の作品「Forever Friends」のイントロが、この曲のイントロのエレピのフレーズに酷似しているのは、単なる偶然でしょうか。 Book Artwork © K.K.DeAgostini Japan |

||||||

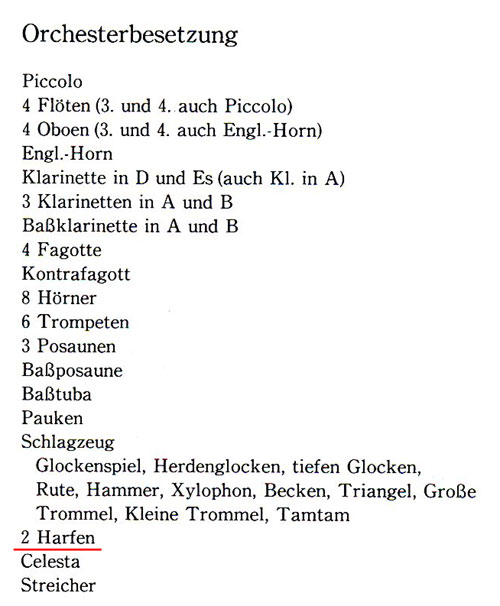

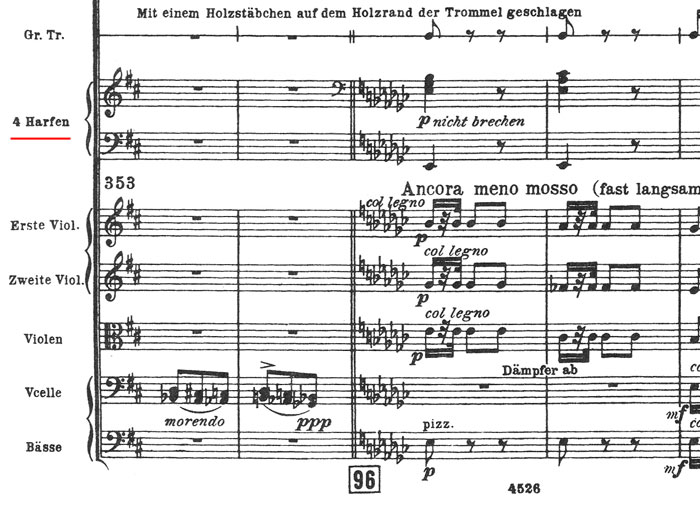

このオーケストラの正体はいまいち謎めいたところがあります。確か朝日新聞に、「ピリオド楽器もモダン楽器も同じ人が演奏している」というようなことが書いてあったような気がしますが、そんなことが本当に可能なのか、とつい疑ってしまうほど、どちらのフォーメーションでも素晴らしい演奏を聴かせてくれていますね。 一応オペラハウスのオーケストラですから、今回の曲のような大編成にも十分に対応できるだけのメンバーを擁しているのでしょう。なんせ、ブックレットにあるメンバー表を見てみたら、弦楽器は18.18.17.16.11という、計80人の陣容ですからほぼ「20型」の編成に相当する人数です。そして管楽器は楽譜の指定通りの木管は5人ずつ、ホルンはアシが1人加わって9人、トランペットは6人、トロンボーンは4人+チューバ1人、それに打楽器6人にハープ4人、チェレスタ1人で合計131人です。すごいですね。 ただ、ハープは一応楽譜の指定では「2人」となっています。   実は、木管はクラリネットだけは全曲通して5人必要ですが、フルート、オーボエ、ファゴットは3つ目の楽章までは4人分のパートしかありません。最後の第4楽章になってそれぞれ1人ずつ増えるんですね。ですから、その「5人目」の人はどうしているのか気になったので、この間BSで録画したラトルのベルリン・フィルお別れコンサートの映像を見てみました。もちろん、最初からちゃんと5人ずつ座っていましたね。ついでに、この時の弦楽器の編成は完全な18型でした。しかし、ハープは2人しかいませんでした。 さらに、この時には楽章の順序も、2番目に「アンダンテ」、3番目に「スケルツォ」と、このCDとは入れ替わった形になっていましたね。これは、ご存知でしょうがこの曲では楽章の順番が異なる2種類の楽譜が存在しているからです。そもそも初演の時に出版された印刷譜(KAHNT)は自筆譜通りの「スケルツォ/アンダンテ」だったものが、その初演でマーラー自身が楽章の順番を変えて演奏したので急遽「アンダンテ/スケルツォ」という改訂版が出版されていますからね。 それが、1963年に出版されたマーラー協会のクリティカル・エディション(KAHNT)では「スケルツォ/アンダンテ」に変わっています。ところが、同じマーラー協会から2010年に出版されたばかりの最新の楽譜(PETERS)ではラトルのような「アンダンテ/スケルツォ」に変わってしまっているですから、困ったものです。本当のところはどちらの言い分が正しいのかは分からない(イーブン)のに争っているのは、ほとんど泥仕合。 クレンツィスの前回のアルバム、チャイコフスキーの「第6番」では、思いきりデフォルメされた演奏だったので、覚悟を決めてこのマーラーの「第6番」に臨んだのですが、聴こえてきたのはいともまっとうなものだったので、逆に拍子抜けしてしまいました。それは、あくまで楽譜に忠実な演奏だったのです。しかし、彼がマーラーの指示に忠実に従うことによって、そこからはとてつもなくドラマティックであり、同時に繊細極まりない音楽が生まれることになりました。 131人のオーケストラが全員で「咆える」シーンでは、ほとんど狂気とも思えるような叫びが聴こえます。そこでは、クレンツィスはメンバー全員の思いのたけをめいっぱい解放させているようにも思えます。そして、セッション録音ならではの、ありえないほど明瞭に聴こえてくるチェレスタが加わったシーンでは、まるでシュトラウスの「ばらの騎士」のような瀟洒に煌めくサウンドが堪能できます。 これほどに「美しい」音楽の前では、楽章の順番などはどうでもよくなってしまいますね。 CD Artowork © Sony Music Entertainment |

||||||

弦楽器の編成は16型という大編成でのベートーヴェンです。この弦楽器の人数はブックレットにあるメンバー表で、カップリングのシュトラウスのホルン協奏曲のメンバーとともに乗り番の人が明記されているのですが、このシュトラウスは2012年の録音なので、その間にかなりメンバーが入れ替わっているのが分かります。ファースト・ヴァイオリンには23人の名前がありますが、両方の曲に乗っている人は11人しかいません。それ以外の人はこの5年間に辞めたか新しく入った人、そしてエキストラです。そう、こんな立派なオーケストラなのでエキストラなんか必要ないのでは、と思っても、そもそも最新のメンバー表ではファースト・ヴァイオリンは14人しかいませんから、16型で演奏する時にはエキストラが必要なんですよね。このベートーヴェンの時はコンサートマスターもエキストラ(ゲスト・コンサートマスター)でしたからね。まあ、日本でもエキストラなしで16型を組めるところなどはN響と東フィルしかありませんから、どこのオーケストラも、台所事情も厳しいようですね。 もちろん、ハイブリッドSACDの5.0マルチチャンネルで録音されていますから、サラウンド対応で聴いてみます。ライブ録音なのでしょうから、あくまでもホールの客席で聴いた音場が忠実に再現されているようですね。ステージはあくまでフロントに集中、それをホールトーンでまわりから包み込む、という設定です。ただ、注意深く聴いてみると木管セクションと弦楽器との前後関係がよく分かります。特にオーボエがかなり遠くから聴こえてくる感じで、あまり目立ちません。フルートも同じ位置なのですが、これはかなり通る音なのでくっきり聴こえてきます。ただ、金管も音場的には奥なのですが、音色がとても目立つので(もしかしたらピリオド楽器?)、常にくっきりと聴こえてきます。 この「3番」も、以前のベートーヴェンと同様、とてもエキサイティングな演奏でした。第1楽章はかなり早めのテンポ、冒頭のアコードもかなり短かく切った演奏で、ピリオドっぽいテイストを感じさせてくれます。ホーネックはライナーノーツの中で、「4つの楽章は全て『ダンス(舞曲)』の楽章ざんす」と言いきっていますが、確かにこの楽章も、あくまで「3拍子」にこだわったリズミカルな処理が目立ちます。特に2拍ずつ区切って大きな「3拍子」になる「ヘミオレ」での躍動感が、かなりスリリングです。 しかし、第2楽章では一転してゆったりとした足取りの葬送行進曲(これも舞曲)になります。ダイナミクスも極端な落差を見せ、ピアニシモでは本当に聴こえるか聴こえないほどのかすかな音までに落としたりしたかと思えば、葬送ラッパの部分では大音量、しかも普段目立たないパートの音を強調させるなど、油断できません。 と、楽章が4/5ほど進んだ207小節目(12:07)で、突然「5番」の冒頭の、いわゆる「運命」のモティーフがホルンで朗々と鳴り響いたではありませんか。びっくりしてスコアを見てみると、確かに3番ホルンにそういうフレーズがありました。  こんなサプライズを味わえたのが、このSACDの最大の収穫です。ベートーヴェンの演奏には、まだまだ奥深いものがあります。 SACD Artwork © Reference Recordings |

||||||

彼女のデビューは「RCA」というレーベルからでした(今ではSONYに買収され、ARIOLAという名前になっています)。しかし、ここから5枚のアルバムをリリースした後、1982年に彼女は結婚のために引退します。その後、公式のベストアルバムが1枚RCAからリースされました。しかし、1984年に再デビューを果たした時には、夫の山下達郎が所属している、WARNERの中の「MOON」というレーベルに変わっていました。達郎同様、RCAから移籍していたのですね。 業界の慣例でそういう時には音源の権利はアーティストではなく所属レーベルのものになるので、再リリースやコンピレーションなどを出す時には、アーティストの意向を無視して制作を行えることになります。彼女の場合も、レーベル独自で作られたベストアルバムが2枚ほど出ていたはずです。 もちろん、リマスタリングなども行うことはできません。ただ、MOONで今から10年前にリリースされた「Expressions」というベストアルバムには、そんな垣根も超えて何曲かRCA時代の録音がリマスタリングを施されて収録されています。 そして、今回はさらにその完成形として、デビュー40周年にちなんでRCA時代のすべてのオリジナルアルバムのリマスタリングが行われることになりました。これで、晴れて彼女のすべてのアルバムが現代に通用する音で楽しめることになったのです。その第1弾が、このデビューアルバムです。  このアルバムは、デビューにもかかわらずアメリカのLAで録音されたものがかなり入っています。当時の彼女は「いちアイドル」に過ぎなかったはずですから、これは破格の待遇だったのでしょう。確かに、リー・リトナーとかトム・スコットとか、ものすごい人たちが参加しているのは壮観ですが、アル・キャップスという人のアレンジが、なんか平凡であまり面白くないんですよね。それよりは、日本人の若手が手がけた曲の方が、数段新鮮なサウンドが聴けるような気がします。たとえば、「センチメンタル・シティ・ロマンス」という、今でも彼女のバックを務めることもあるバンドのリーダー告井延隆などは、「ジャスト・フレンド」とか「サンタモニカ・ハイウェイ」とか、曲も尖がってますしアレンジも素敵です。 まりあ自身も初めて自作を録音しています。「すてきなヒットソング」というその曲は、まるでその数年前に大ヒットしたカーペンターズの「Yesterday Once More」を思わせるような曲ですね。冒頭にラジオの音のようなローファイのコーラスが入っていますが、達郎がこの曲をラジオで流した時にこの部分をカットしたのはなぜでしょう。 ボーナストラックが4曲入っていて、その中に先ほどのベストアルバムに入っていた唯一の曲「戻っておいで・私の時間」の別バージョンがありました。これは、ベストを出す際にディレクターの宮田茂樹さんという方の裁量で録音された服部克久アレンジのオーケストラ・バージョン。ほんの3〜4年で彼女の声が劇的に変わっていることがよく分かります。 このテイクが、他のボーナスと同じ1981年のライブ録音だというクレジットは、何かの間違いでしょう。というか、せっかく至れり尽くせりのライナーノーツを載せているのに、このライブのパーソネルが記されていないのは片手落ち。 CD Artwork © Sony Labels Inc. |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |