|

|

|

|

![]()

カフンが飛んだ。 佐久間學

ギーレンといえば、なんと言っても現代音楽とドイツ物に定評のある指揮者ですから、フランス物の演奏はかなりレアですが、ベルリオーズでは「幻想交響曲」や「レクイエム」の録音が残っていますから、「レリオ」があってもおかしくはありません。 この曲では、ナレーターが出ずっぱりでセリフを語る、という場面がほぼ半分ですから、それはかなり重要なファクターになっています。オリジナルはフランス語ですが、日本で演奏された時にはそれが日本語になっていましたから、ウィーンで演奏されたこの録音でも、ナレーションはドイツ語です。 ただ、その日本語版でもそうでしたが、曲の中で歌われるソロや合唱の歌詞は、オリジナルから変更されることはありません。この中ではナレーションに挟まれて(あるいは、一部がオーバーラップされて)6つの曲が演奏されます。その中の5曲目「エオリアン・ハープ」はオーケストラだけですが、残りの5曲は声楽が入り、1曲目と4曲目のテノールのソロ、2曲目の合唱、3曲目のバリトン・ソロと合唱はすべてフランス語で歌われます。しかし、最後、6曲目の最も長い曲、「シェイクスピアの『テンペスト』にもとづく幻想曲」だけはイタリア語で歌われます。 それが、このアルバムのバックインレイでは、  そもそも、これは放送音源なので、録音もかなりいい加減です。なんせ12月ですから、客席のあちこちから咳払いが聴こえてきますが、中にはマイクのすぐそばでものすごい大きさで咳をした音が盛大に録音されています。いったい、どんなところにマイクを置いたのでしょうね。 音自体も、ナレーターはPAを通しての声なのではっきり聴こえてきますが、オーケストラはなんとも潤いの乏しい雑な音でした。木管楽器なども、奏者のせいかもしれませんがとてもその楽器とは思えないような音が聴こえることがありました。そして、最後の曲のエンディングのアコードでは、伸ばしている間にクラリネット(?)の音が急に半音近く下がってまた元に戻っています。多分、奏者が派手に間違えたからなのでしょうが、それがなんだかアナログのテープの回転ムラのようにも聴こえるのですよ。この頃のオーストリアの放送局でアナログ録音が行われていたわけはないのですがねえ。いったい何があったのでしょう。 まず、ドイツ語のナレーションは、とても上手な俳優さんで、何の違和感もありませんでした。逆にウィーンなのにフランス語で語る方がナンセンスな気がします。 ただ、音楽はあくまでベルリオーズなのですから、そこそこ「おフランス」な情緒がないことには困ります。今回の録音、最初のテノールのソロは、ディクションも完璧ですし、声も重苦しくありませんから、なんの問題もありませんでした。 しかし、次の合唱では、やはりウィーンの合唱団にフランス語は無理だったようで、歌い出しからフランス語の語感ではありませんでした。この曲は「亡霊の歌」なので、確かに重苦しいところはあるのですが、それがドイツ語的な重苦しさになってしまっては興ざめです。 次の「山賊の歌」も、そんな重たさを引っ張っていて、テンポも鈍いし、この曲に必要なハチャメチャさが全く感じられません。そして、最後の「テンペスト」では、木管楽器の細かい音符によるイントロのキラキラ感が全くありません。そもそも、このなんとも鈍くさいオーケストラからは、ベルリオーズの響きを聴き取るのは困難だったのです。 CD Artwork © ORFEO International Music GmbH |

||||||

そんな、キラ星のような曲が集まった新しいアルバムが出ました。ここでユニークなのは、ブルックナーのモテットと同時に、そのほぼ100年前の作曲家、ミヒャエル・ハイドンのモテットを演奏しているということです。 まず、アルバムの前半(A面ですね)はブルックナーです。おそらく、彼のモテットの中で最もよく演奏されている「Locus iste(この所は神によりつくられた)」が最初に聴こえてきます。このライプツィヒMDR放送合唱団は、ドイツのほかの放送局の合唱団に比べてかなりの大人数のメンバーが揃っています(ブックレットには67人のメンバーが掲載されています)。その厚みのある響きは、録音会場のとてもよく響き渡る教会の中の隅々にまで広がって聴くものを包み込んでくれます。これは比喩ではなく、サラウンドで聴いた時には、まさにその教会の真ん中に座って全方向から聴こえてくる響きを体中に受け止めることができるのです。 2曲目の「Inveni David(私はしもべダビデを見出し)」では、ア・カペラの合唱に4本のトロンボーンが加わります。演奏しているのは、同じMDRの専属のMDR交響楽団のトロンボーン・パート、この4人が、合唱にピッタリ寄り添ったとてもソフトな音色で彩りを添えています。しかも、彼らはおそらく合唱団の向かい側で演奏していたのでしょう、リスニングルームではそれがリアから聴こえてきますから、そこにはまさに「宇宙」が広がり、彼の交響曲と同じ高揚感を感じることができるのです。 そして、後半(B面)のミヒャエル・ハイドンの曲になると、そこでもブルックナーで感じたのと同質の高揚感が得られるような思いに駆られます。というか、もしかしたらこれはブルックナーが作ったものなのではないかという、不思議な気持ちになるのですね。実際は、よく聴いてみれば例えば「Salva Regina(元后あわれみの母)」あたりでは、ブルックナーではありえないメロディアスなフレーズが登場しますから、明らかに別物ではあるのですが、そこに流れている精神は全く同じなのではないか、という気がします。その「精神」とは、古来より続く、自然に由来する「三和音」です。これが、100年、いや、それからさらに100年以上経った現代でも、脈々と息づいていることに、このアルバムは気づかせてくれるのです。 ただ、残念なこともあります。ブルックナーの作品番号としては、オーストリアのブルックナー研究家、レターテ・グラスベルガーが1977年に出版した「Werkverzeichnis Anton Bruckner(WAB)」が知られています。それは、バッハのBWVのようにジャンル別の通し番号によって全作品がナンバリングされたものです。 しかし、この番号は、それぞれのジャンルの中の順番は、曲のタイトルのA to Zになっているという、信じられないようなやり方が採られています。ですから、同じ「Symphonie」というタイトルで始まる交響曲などはきちんと作曲された年代順に番号が付けられていますが、そうでないものは作曲時期とは全く無関係な番号となっているのです。 これは、レオポルド・ノーヴァクによって編纂が始められた第2次批判全集がしっかり作曲年代にこだわったナンバリングを行っているのとは全く相いれないやり方です。ですから、この全集の21巻のコンテンツであるモテットでも、WABでは何の意味もなさない番号が付けられてしまっているのです。そして、今回のアルバムでは、そんなでたらめなWABを堂々と曲の後に掲げているのですよね。とても残念です。 SACD Artwork © Pentatone Music B.V. |

||||||

この原書のタイトルにあるように、これは「作曲家」に対する「悪口」を集めたものなのですが、日本語版のタイトルでは、いずれもそのニュアンスが完全に抹殺されて、「名曲」という原書にはないタームが使われているのが面白いですね。 原書は2000年、編者の没後に「新版」が刊行されています。その際に前書きをあのピーター・シックリーが執筆しています。ご存知ない方はいらっしゃらないと思いますが、念のためこちらにリンクを用意させていただきました。 日本語版は、どちらもこの「新版」が底本となっています。もちろん、シックリーのエッセイもしっかり掲載されています。さらに、今回は、音友版では削除された「罵倒語索引」が復活されています。これが秀逸、なぜ音友版でカットされたのか、そのセンスを疑ってしまいます。「家畜の品評会で入賞した豚のため息」とか、「便所タンク」などという単語が並んだ索引なんて、見ているだけでも楽しくなってきますよ。 ただ、その代わり、今回は別の欠点が加わってしまいました。まずは、上下2巻に分けられてしまったこと。音友版は1冊にまとまっていたのですから、ここはひとつ分厚い「事典」を手にしてみたかったものです。それと、その原因でしょうが、29ぺージにもわたる「解説」は全く必要なかったのではないでしょうか。それだけではなく、もう1本、なんとかという作曲家が書いた「エッセイ」まで載っているのですから、これはまさに「水増し」、あるいは「上げ底」にほかなりません。ついでにひと言言わせてもらえば、このエッセイが本書の趣旨を見事に読み違えている情けないまでに陳腐な出来なのには、腹が立ちます。こういうエッセイにこそ、「酷評」が下されてしかるべきでしょう。こういうものを「本書は劇薬ですので、丸のみにせず、希釈してご利用ください」と言っているシックリーの秀逸な前書きと一緒に掲載した編集者の良識を疑わざるを得ません。 と、つい、本書に影響されて過激に走ってしまいましたが、やはり昔から他人の悪口を言って快感を味わう、という人は多かったのだな、という印象は強く受けました。これはもう人間の「性」なのでしょうね。 ちょっと調べてみたら、この中で最も多くのページが割かれていたのはシェーンベルクのようでした。そして、それを読んでみると、他の作曲家のような「悪口」ではなく、今となってはしっかり「真理」だったことが述べられていることも分かります。このあたりは、スロムニスキーの思惑を超えた成り行きだったのでしょう。 面白いのは、リムスキー=コルサコフの 《ジークフリート》の総譜を熱心に読んでいたところだ。いつものことだが、長い期間を経たあとでも、ワーグナーの音楽には嫌悪感を覚えた。彼が犯した聴覚的な逸脱行為の数々は和声上適切な範囲を超えていて、実に腹立たしい。というワーグナーに対する悪口(手紙)があるのと同時に、彼自身が 交響曲《アンタール》の奇異なオーケストレーションと不調和の前では、ワーグナーもチャイコフスキーもすっかり影が薄くなってしまった。と悪口の対象となってしまった新聞記事も載っている、ということです。これもスロムニスキーの計算だったのでしょうか。 Book Artwork © Yamaha Music Entertainment Holdings Inc. |

||||||

それでも、何とかして音楽活動を続けたいということで、ホールにはお客さんを入れないで、その模様を有料でネット配信するとか、様々な試みが行われています。ネット配信では音質にはまだまだ問題がありそうですが、それをCDなどにして販売すれば、これまでと同じクオリティの音で聴くこともできます。 ですから、最近はそんなコロナ禍の中で録音されたアイテムも、ぼちぼちリリースされるようになっています。今回のラーデマン指揮の新生ゲヒンガー・カントライもそんなものの一つ、2020年の11月にルートヴィヒスブルクでバッハの「マタイ受難曲」のセッション録音が行われていました。   バッハの作品では、かつてもてはやされた「1パート一人」という考え方はもはや誰も相手にしなくなっていますが、さすがに大人数での演奏は少なくともプロの世界では見られなくなっています。ですからラーデマンたちも少なめの人数でした。かつてリリンクが率いていたゲヒンガー・カントライはモダン楽器でしたが、今ではピリオド楽器の団体に変わっています。それぞれのオーケストラの弦楽器は3.2.2.1.1 、合唱はそれぞれ4.3.3.3で、コーラス1ではそこに最初の曲のためのリピエーノが3人加わっています。さらに、この曲の場合、普通はアリアのソリストは第1コーラスと第2コーラスにそれぞれ立てることになっていますが、ここではどちらも一人で歌っています。その4人と、エヴァンゲリスト、イエスの計6人ですね。バスのソリストはピラトも歌い、それ以外の端役は合唱団のメンバーが歌っています(早くソリストになりたいと思っています)。 そんな、大きく間を空けた配置のせいでもないのでしょうが、ラーデマンの演奏はとても風通しの良いものでした。テンポはとても軽やか、全体の演奏時間は2時間36分17秒、さすがにエガーの2時間20分台には負けますが、楽々CD2枚に収まってしまいます(なぜかエガー盤は3枚組)。アリアのダ・カーポでは歌手もオーケストラも存分に装飾を加える、というのも、もはや一般的な手法となっています。 この合唱団はどんなに早いテンポでも、決して乱れることはなく、完璧なアンサンブルを誇っています。それぞれのメンバーはプロとして活躍している実力の持ち主ですから、お互いの距離が離れていてもしっかりほかのメンバーの声を聴きあっていて、密集して歌う時と変わらない、いや、もしかしたら、注意力が増している分さらに緊密なアンサンブルができるようになっているのではないでしょうか。 ただ、ソリストたちは、みなとても素晴らしい人たちばかりですが、時折このテンポには乗り切れなくて慌てているようなところが見られます。特にバスのアリアではそれが目立ちました。 何回も歌われる「O Haupt voll Blut und Wunden」の中で、最後に歌われる、9番の歌詞のコラール「Wenn ich einmal soll scheiden」だけは、ア・カペラで歌われています。これだけは、同じメロディでも他のコラールと和声が異なっていて、終止も属和音で終わっているのですが、それがさらに際立って聴こえます。 CD Artwork © Accentus Music |

||||||

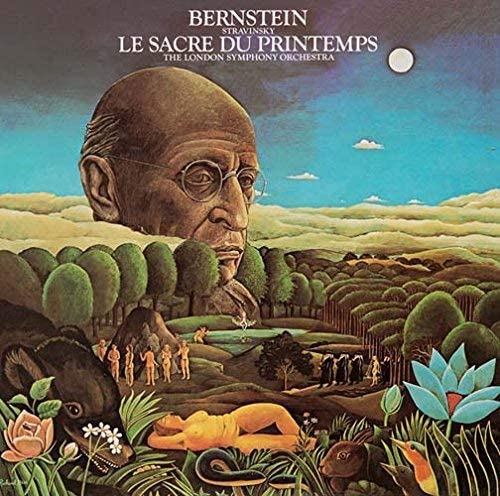

バーンスタインは1958年にアメリカ・コロムビア(CBS)に、ニューヨーク・フィルとこの曲を録音していましたが、今回は、1972年に同じレーベルに録音されたロンドン交響楽団との演奏です。これがリリースされたときは、そのジャケットのあまりのインパクトに驚いた記憶がまざまざと残っています。その、オリジナルLPのジャケットがこれです。  そして、このLPには、全曲演奏に35分しかかからない「春の祭典」1曲しか入っていませんでした。それは、よくあることで、無理して詰め込まないだけ、外周に余裕をもってカッティングを行うことができますから、高音質が保証できるというメリットもありました。 今回のSACDは、もちろんこのLPは完全に収録されていますが、その他にもう1枚のLPが丸ごと入っています。ジャケットの中に花をあしらったテキストの塊がありますが、それがそのアルバムのジャケットです。その中には、1976年にニューヨーク・フィルとともに録音されたプーランクの「グローリア」と、「春の祭典」と同じ時期にやはりロンドン交響楽団と同じ場所(ロンドンのアビーロード・スタジオ)で録音されたストラヴィンスキーの「詩編交響曲」という、2曲の合唱を伴う作品が入っていました。ただ、このアルバムがリリースされたのは1977年で、もうすでに「4チャンネル」のとても短い歴史は終わってしまっていました。ですから、このLPは普通の2チャンネルステレオのものしか出ていませんし、4チャンネルのマスターも存在していませんから、今回は、オリジナルのマルチトラックのマスターテープから、このレーベルのオーナー、マイケル・J・ダットンがサラウンド用にミキシングを行っています。 「春の祭典」は、オープニングこそフロントだけに音が固まっていて、ちょっと地味なサウンドに感じられましたが、徐々に楽器が増えて、リアからは金管楽器や打楽器が聴こえるようになってくると、もうこの頃のコロムビアのど派手なサウンドが目いっぱい響きだすようになってきます。バーンスタインもまるでそんなサウンドを楽しむかのように、とても生き生きとした音楽を作り上げています。 そんな、オーケストラの中の楽器の音をもれなく聴かせようというものすごいサウンドのせいでしょうか、一瞬、これはもしかしたらオーケストラが間違えたのではないか、というところに出会いました。それは、トラック2の「春のきざし」の01:37あたりで、その少し後から始まるホルンのソロの冒頭がかすかに聴こえてくるという場面です。今まで数多く聴いてきたこの曲の音源で、こんなものが聴こえたことは全くありませんから、誰かが間違えて早く入ってしまったのでは、と思ってしまいました。  ダットンがリミックスを行ったもう1枚のアルバムの分では、「グローリア」では合唱がリアなのに、「詩編交響曲」ではフロントになっているのは、何か理由があったのでしょうか。合唱の出来は、格段にイギリス勢の方が上でした。 SACD Artwork © Vocalion Ltd |

||||||

それでも、現在はメンバーは大幅に若返り、とても新鮮なサウンドを持った素晴らしいオーケストラとして、活躍しているようです。 このレーベルでの最初の録音は、ブルックナーの「交響曲第9番」、これが3枚目のアルバムとなります。その最初の録音から、彼らは同じ会場を使っていました。それは、ブダペストにある「イタリアン・インスティテュート・オブ・カルチャー」という建物の中にあるホールです。かなり昔に建設されたものですが、ホールは天井が高く、とても残響時間が長くなっているようです。 そして、そこではこのレーベルが誇る「リアル・サラウンド・サウンド」という、リスナーがまるでオーケストラに囲まれるような体験ができるような方式で録音が行われています。それは、おそらく、普通の配置で演奏したオーケストラをマルチトラックで録音し、それをミキシングによってサラウンドに仕上げる、というものではなく、実際にオーケストラはマイクを囲むように配置されていて、その位置がそのままリスナーに伝わるようになっているはずです。 ですから、残響も、実際にその録音会場で響いていたのと同じ方向から、きちんと聴こえてくることになりますから、まさに「リアル」な音響体験を味わうことができます。現在、そのような録音を日常的に行っているのは、このTACETレーベルの他にはノルウェーの「2L」レーベルしかないのではないでしょうか。 ブルックナー、ドヴォルジャークと来て、今回はショスタコーヴィチの2つの交響曲が演奏されています。それらは「9番」と「5番」という、他の彼の交響曲とは違って、特にショスタコーヴィチが好きな人でなくても必ずどこかで聴いたことがあるような有名な曲です。 その中でも、あまりショスタコーヴィチらしくない、とても「軽い」印象のある「9番」では、そんな軽さを何の疑いもなくストレートに出しているように聴こえます。そのために、おそらくは弦楽器の人数も少し減らしているのではないでしょうか(減楽器)。これまで聴いてきた彼らの録音と比べると、その弦楽器の響きが少し硬めに聴こえるのが、少人数の編成から来ているような気がします。1、3、5楽章のようなテンポの速い楽章では、その軽さがとても心地よく感じられます。管楽器との絡みも絶妙で、それぞれのプレーヤーは本当に楽しみながら演奏しているようです。 会場の残響の多さのせいで、響きはとても豊かになっています。面白いのは、終楽章の後半で、「タンタカ・タンタン」というパルスを打楽器を交えてトゥッティで刻んでいる中で金管がロンドのテーマを吹くというシーンでは、そのパルスがびしゃびしゃのエコーとともにほとんど「壁」のように聴こえて、あのフィル・スペクターが作り上げた「ウォール・オブ・サウンド」の世界が広がっていたことです。 ただ、第2楽章のような、おそらくショスタコーヴィチの「本心」が垣間見られるようなところでは、このオーケストラの演奏はあまりにあっさりしすぎていて物足りません。フレーズの最後の音の処理が、かなりおざなりなんですよね。意図的にそのようにしていたのなら、それはそれですごいことなのでしょうが。 「5番」でも、やはり弦楽器に潤いがあまり感じられないのが、物足りません。弦楽器のユニゾンなどはとてもきれいにそろっているのですが、そこから湧き出る力をほとんど感じられないんですね。第3楽章の最後はピカルディ終止になっていますが、その第3音が微妙な音程で、ほとんど短調にしか聴こえないのは致命的。 SACD Artwork © TACET |

||||||

おそらく、その一環なのでしょう。そのストラヴィンスキーの最大のヒット曲「春の祭典」をタイトルにしたアルバムがリイシューされました。これは2006年に録音され、その年にSACD(00289 477 6198)でリリースされていたものです。この時期、DGからSACDが出るのは非常に珍しいことだったのですが、それだけこの録音が優秀だと認められたからなのでしょう。 それが、今回は、SACDよりもハイスペックなBD-Aとなりました。SACDも持っていたのですが、これも入手してさらに素晴らしくなった音を楽しむことにしましょう。 もちろん、SACDの時もきちんとマルチチャンネル(5.1)のサラウンドで収録されていましたから、BD-Aでもサラウンド(DTS-HD MA5.1)と、ドルビー・アトモスで聴くことができます。 この録音は、LAフィルの本拠地として2003年に作られたウォルト・ディズニー・コンサートホールでのライブ録音です。おそらく、サロネンが公にここで録音した最初のものなのでしょう。ご存知のように、ここはフランク・ゲーリーが設計を担当した、斬新なメタリックの外観が有名ですが、ホール内の音響設計は豊田泰久さんが担当しています。このホールが完成した当時、このオーケストラのアシスタント・コンダクターだった篠崎靖男さんが実際にここで演奏してその響きに感動したそうです。 このアルバムには、「春の祭典」の前にムソルグスキーの「禿山の一夜」の原典版と、バルトークの「中国の不思議な役人」の組曲版が収録されています。その最初の「禿山」が始まったところで、このホールのたっぷりとした残響を感じることができました。まさにホール全体が一つの「楽器」として鳴り渡っているように聴こえてきます。もちろん、それはサラウンドで聴いた時にリアルに体験できるのですが、その残響感が、今回のBD-Aと以前のSACDとでは若干異なっていました。今回の方がたっぷり目に感じられます。年を取ると強くなるのでしょうか(それは「残尿感」)。クレジットを見ると、サラウンドのミキシングは全く変わっていないようなので、これが双方のスペックの違いから来たものなのかもしれません。 「禿山」の原典版は最近では良く耳にするようになりました。やはり、従来からあるリムスキー=コルサコフ版のような予定調和のないところが、逆にとても「現代的」な感じがします。サロネンも、そのあたりをきっちり押さえているようです。 バルトークでも、やはりその緻密なオーケストレーションがとてもインパクトのあるものとして迫ってきます。かなり速いテンポでキビキビとした演奏は、とてもスマートですね。最近では珍しい組曲版(同じDGで1975年に録音された小澤/ボストン響盤がありましたね)で演奏していますから、最後は盛り上がって終わる、というのもスカッとします。というか、全曲版を聴きなれているとあっという間に終わってしまったように感じるかもしれませんね。 そして「春の祭典」も、とても切れ味のよい演奏です。そんな中でも、「春のきざし」の弦楽器のパルスでことさら大袈裟な身振りを示さないあたりが、とてもクールな感じがします。かと思うと、場所によっては大きなルバートをかけてエモーショナルに迫ったりと、こちらも「予定調和」とは無縁のクレバーさが光ります。 管楽器も名人揃い、最後近く、「祖先の儀式」でのアルトフルートの息の長さは驚異的。 BD Artwork © Deutsche Grammophone GmbH |

||||||

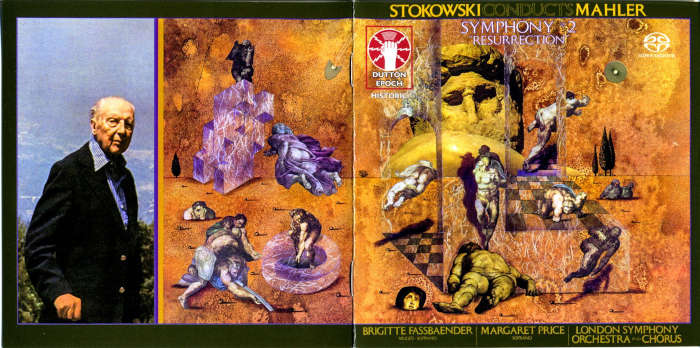

ストコフスキーのマーラーというと、1916年にフィラデルフィア管弦楽団を指揮して「8番」のアメリカ初演を行ったことで知られています。「8番」ではその後、1950年のニューヨーク・フィルとの放送音源が残されています。その他に録音が残っているのがこの「2番」で、マーラーに関しては、それ以外の録音はありません。 彼が最初にこの曲を取り上げたのは1921年ですが、あいにくそれはアメリカ初演ではありませんでした(ネットではこれがアメリカ初演というデマが踊っています。実際の初演は、マーラー自身がニューヨーク・オラトリオ・ソサエティと1908年に行っています)。録音は1963年のロンドン交響楽団との「プロムス」での演奏の放送音源、1967年のフィラデルフィア管弦楽団との放送音源、そして今回のセッション録音と、3種類が残されています。「8番」にしても「2番」にしても、ソリストや合唱が入った大規模な編成ですから、ストコフスキーにはうってつけだったのでしょう。 それにしても、90歳を超えてもまだこんな大曲を録音しようとしたのですから、ストコフスキーのエネルギーは大したものです。ただ、「エロイカ」の時は2日間のセッションで録音を完了していますが、今回は全部で1週間以上の時間を費やしています。 彼のマーラーへのアプローチは、とても真摯なように思えます。音楽の作り方には、他の作曲家にありがちな過剰なデフォルメは見られません(紳士的)。ただ、録音としてはオーケストラの各パートがとてつもなくくっきり浮かび上がっていますし、サラウンドによってその分離がさらにはっきりしていますから、正直、あまり聴こえなくてもいいようなパートまでが克明に聴こえてくるのには、ちょっと疲れます。特に第3楽章などでは、あまりにその分離が克明すぎるので、かなり厚ぼったいサウンドに聴こえてしまって、重すぎます。 でも、ソロや合唱が入ってくるそれ以降の楽章では、それが存分に楽しめます。第4楽章のソロはとても懐かしいファスベンダー、彼女の声は音場のど真ん中に定位して、とてつもない存在感を誇っていました。 そして、最後の楽章のエネルギーたるや、ものすごいものがあります。激しすぎるダイナミック・レンジの変化も、この録音では軽々とクリアしています。そして、聴く前に一番興味があったのがバンダの扱い方でしたが、それは、ちょっと肩透かしを食らうような出現でした。本来の金管群はここでは全てリアに定位しているのですが、バンダはその反対側、真正面から聴こえてきたのです。なんか、あまりにあたりまえ過ぎ。いくらかオフ気味にはなっていますが、それで遠くから聴こえてくるような感じはほとんどありませんでした。 合唱も、最初の登場の時から、結構な存在感があり、この部分の「Misterioso」という感じはあまりなく、とても健康的に聴こえます。ですから、普通は後半に低弦が入ってくるのですが、ここでは合唱が終わるまで、ずっとア・カペラで歌われていることもはっきり分かります。 ただ、最後の最後に登場するオルガンが、いかにも電子オルガンっぽいしょぼさなのには、がっかりさせられました。   SACD Artwork © Vocalion Ltd |

||||||

その結果、彼はRCAに9枚ほどの「4チャンネル」アルバムを残しました。同時に、試験的にその方式での録音を行っていたPHILIPSでも2枚のアルバムを作ります。そして、それが終焉を迎えた1976年に、おそらくは「デジタル録音」への夢を託して、すでに1974年に提携先のソニーがその方式の開発に成功していたCBSとの「6年契約」を結んだのでしょう。 今回は、そんなRCAの「4チャンネル」のマスターテープから作られたサラウンドSACDです。オリジナルは1974年3月にロンドン交響楽団と録音された「エロイカ」と「コリオラン」序曲、さらに同じ年の6月にニュー・フィルハーモニア管弦楽団と録音され、LPではブラームスの「交響曲第4番」のカップリングだった「大学祝典序曲」が収められています。レパートリーの広いストコフスキーですが、なんでも「エロイカ」はこれが彼にとって初めての録音なのだそうです。もちろん、これ以後の録音もありません。90歳を過ぎての初体験なんて、エロい。 まずは、サラウンドのチェック。ベートーヴェンでは、弦楽器が正面と右の壁にべったり張り付いたイメージで、左フロントのファースト・ヴァイオリンから右リアのコントラバスまで広がっています。そして、木管が右壁一面、弦から少し離れて定位、フロント寄りにオーボエとファゴット、リア寄りにフルートとクラリネットが定位しています。左壁にはホルン、そのエコーが右壁から聴こえてきます。金管とティンパニはリアに並んでいます。 そんな、見事なまでのサラウンドで囲まれて、それぞれの楽器もかなりクオリティの高い、豊潤な音に聴こえます。マスターテープの劣化はほとんど感じられません。 「エロイカ」の演奏は、この時期のストコフスキーならではの落ち着いたテンポで始まります。時折耳慣れないフレーズが聴こえてくる独特のバランスですが、特に違和感はありません。心地よい爽快感、第1楽章の提示部の繰り返しはありません。第2楽章も、特に重苦しく演奏されることはなく、このサラウンドの配置での管楽器と弦楽器の掛け合いが楽しめます。ただ、第3楽章はとてつもない速さでスケルツォが始まりました。しかし、ホルンの出番のトリオになると、いきなりテンポを落としています。そのホルンの同じフレーズが、それぞれ微妙にエコーの付き方が違っています。そして、スケルツォに戻ると、最初のテンポではなく、トリオのテンポになってしまっているのは、やはりお年のせいなのでしょうか。フィナーレのフルートソロは、耳のすぐそばで聴こえてくるので、なんともリアル。素晴らしい音色とテクニックですね。誰が吹いていたのでしょう。 「コリオラン」では、とても威勢のいい音楽が味わえます。ちょっと度が過ぎて、突っ込みがちになっているのも、やはりお年のなせる業。 「大学祝典序曲」になると、同じ会場、同じエンジニアなのに、サラウンドの定位がガラリと変わっていました。弦楽器は真正面に1列、その前のレイヤーに木管がやはり1列に貼りついています。ホルンと金管はベートーヴェンと同じですが、問題はシンバル。出だしは右フロントだったものが、後半の盛り上がり以降は左リアから聴こえてきます。オケ全体の音もちょっと濁っていて、冴えがありません。心持アンサンブルも雑になってます。 SACD Artwork © Vocalion Ltd |

||||||

そのような職業の、おそらく世界中でトップに位置するのが、この豊田さんだと言われています。日本ではサントリーホール、ミューザ川崎、KITARAなど、そして国際的にはアメリカのウォルト・ディズニー・コンサートホール、フランスのフィルハーモニー・ド・パリ、ドイツのエルプフィルハーモニーなど、錚々たるホールでその腕を振るってこられています。 この本の著者の石合さんは、朝日新聞の記者として全世界を飛び回っていた方で、語学力には堪能なのでしょう、豊田さんとかかわりのある超有名な指揮者たちと直接インタビューを行って、そこに豊田さん自身へのインタビューを加え、豊田さんのこれまでの仕事、その中に込められた理念、さらには将来的な展望まで俯瞰した上で、音楽ホールが音楽の中でどのような位置を占め、どれだけの力を持っているかを詳細に明らかにしようとしています。 まずは、豊田さんの出発点となったサントリーホールについての第1章です。ここで、これまで漠然としたイメージしかなかった豊田さんとこのホールについての関わりが明らかになります。この段階では、まだ豊田さんは自分の設計を提案したのではなく、あくまでアシスタントのチーフのような立場だったんですね。そもそも、このホールは日本で最初の「音楽専門ホール」となったものですから、そこでの試行錯誤が後の大きな糧となったのでしょう。 ですから、まず豊田さんたちは、演奏家たちのクレームにさらされることになるのです。それまでは、彼らの仕事場はステージに反響板が付いた多目的ホールでしたから、演奏者同士の音はその反響板によって簡単に聴こえてきますが、この「新しい」ホールではそういうものがありませんから、ほかの人の音が全然聴こえない、というのですね。「これはスキャンダルだ」と言い切った指揮者もいたそうです。 しかし、現在ではこのホールは世界中のオーケストラが押し寄せる名ホールとなっています。豊田さんは、悪かったのはホールではなく、演奏家たちの経験不足だったと思い起こしています。ほかの音を聴こうとしないから、結局荒い演奏になってしまっていたものが、しっかり聴くことによって本来のアンサンブルが生まれていたのだ、と。 そのようなノウハウの積み重ねによって、今では豊田さんが作った「ヴィンヤード型」のコンサートホールは、演奏者とすべての聴衆との距離が近いこと、クリアで透明性のある響きが得られることなどを備えた最高水準のホールとして、世界中に認知されています。ただ、それを誇示するあまり、ある特定の演奏家、演奏団体に対する非難のようなものが見え隠れするのは、おそらく著者の筆が滑った結果なのでしょうがちょっと大人げないような気がします。 それは、例えば第3章での、ハンブルクのエルプフィルハーモニーで指揮者がホールに「試された」例です。このホールのこけら落としで演奏したのは、ヘンゲルブロック指揮のNDRエルプ・フィルだったのですが、その時には豊田さんはオーケストラがまだホールに馴染んでいないと感じていました。しかし、その数日後に同じ場所で演奏したムーティ指揮のシカゴ交響楽団は、まったくそんなことを感じさせない見事な演奏だったというのです。さらに、同じNDRエルプ・フィルがサロネンの指揮で演奏した時も素晴らしかったということから、これは指揮者の音響づくりの能力の違いなのだろうと結論付けています。さらに、第5章でのカウフマンの事件でも、結局悪かったのはホールではなくオーケストラだ、と読めてしまいますから。 Book Artwork © Asahi Shimbun Publications Inc. |

||||||

さきおとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |