|

|

|

|

![]()

蟻のママ。.... 佐久間學

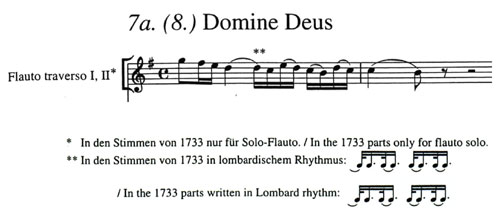

現在ではベルリン国立図書館に保存されているその自筆スコアには、後の息子のC.P.E.バッハなどの手による書き込みや訂正の跡がありますが、最近の精密な研究により、バッハの真筆のみを抽出することも可能になり、「新バッハ全集」の楽譜もウーヴェ・ヴォルフの校訂による新しいものが2009年に出版されています。 ただ、このスコアとは別に、「Kyrie」と「Gloria」が1733年にドレスデンで演奏された時のためにほとんどがバッハ自身の手によって作られたパート譜もドレスデンの図書館に保存されていました。ここでバッハは、スコアを少し改訂した形でパート譜を作っています。その改訂はスコアには反映させてはいなかったので、そこで2種類の楽譜が出来てしまったことになります。 もちろん、この「ドレスデン・パート譜」の存在は以前から知られていて、1983年にはファクシミリも出版されています。新しい「新バッハ全集」でも、例えば「7a」の「Domine Deus」では、その相違の一部が表記されています。しかし、今に至るまで、どんな楽譜も自筆稿のスコアを第1次資料として採用していたため、この「ドレスデン・パート譜」を元に校訂された印刷楽譜は出版されたことはありませんでした。しかし、今回CARUSが新しい「ロ短調」の楽譜を出版する際に校訂を担当したウルリヒ・ライジンガーは、初めてこの「ドレスデン・パート譜」を全面的に資料として採用しています。そして、その2014年に出版されたばかりの楽譜を使って、世界で初めて録音されたのが、このCDなのです。2枚組のCDの最後には、特に違いがはっきりしているさっきの「Domine Deus」と、バスのソロのあちこちでやはり異なっている「Quoniam tu solus Sanctus」の「通常版」による演奏がボーナス・トラックとして収録されています(さらに「Sanctus」の1724年バージョンまで)。 今回購入したのは、スタンダードなCDではなく、そこにオマケのDVDが一緒になった「特別版」です。このDVDには、指揮者のラーデマンが演奏に先立ってベルリンの図書館でウーヴェ・ヴォルフと一緒に自筆スコアの現物を眺めるシーンなどが入ったドキュメンタリーやライブ映像、そして、「ドレスデン・パート譜」をすべてPDFにしたデータが収録されています。 例えば、さっきの「Domine Deus」ではフルートのパート譜がこんな風になっていることが分かります。   ラーデマンはそのような、単なる新しい楽譜の「音サンプル」にとどまらない、とてもレベルの高い演奏を、リリンクから引き継いだゲヒンガー・カントライから引き出しています。日本人の佐藤俊介がコンサートマスターを務めるフライブルク・バロック・オーケストラも、とても澄み切った響きのアンサンブルでそれをサポートしています。 CD Artwork © Carus-Verlag |

||||||

いちおうTIMPANIからのリリースとはなっていますが、よく見てみると録音されたのは2010年のことで、それはパリ高等音楽院のレーベルが担当していたようですね。そんなところから、もちろん出版なんかはされていない、自筆稿までも手にすることが出来たのでしょう。なんでも、それらはオネゲルやミヨーのクラスで学んでいる頃のもので、楽譜には「先生」による「赤ペン」が入っているのだそうです。全部で30曲ほどの楽譜が残っていて、ここではその中から3曲を選んで、「3つの出版されていない小品」というタイトルで演奏されています。 ここで、例によって日本語インフォの間違いさがしです。これには幸い「帯」はついていないので、それほど問題にはならないでしょうが、インフォの方ではこの「3つの出版されていない小品」というタイトルが抜けているのですね。さらに「A R.」というタイトルの曲の表記が「ア・ル」ですって。これは普通にアルファベを読めばいいだけの話ですから「ア・エル」でしょうね。駅前にありますね(それは「アエル」)。さらに、フルーティストのラストネームが「チェザリーニ」になっていますが、「Cesari」はどう読んでも「チェーザリ」あたりですよね。 なぜ、こんな間違いをしたのかは、すぐわかりました。インフォを書いた人は、NMLでの曲順や表記をそのまま何の疑いもなく使ってしまっていたのです。 まあ、演奏に今までにないようなきらめくものがあれば、そんな間違いは些細なこととして許されるのですが、クセナキスの大規模なピアノ作品としては最初のものとなる1961年の作品「ヘルマ」には、唖然としてしまいました。あんたはまじめにクセナキスと対決しようとしてるのか、と、作曲家と同郷のピアニスト、トモプーロスに本気で詰め寄りたい気持ちです。誤解を恐れずに言うと、この曲はもしかしたら「音楽」ではないのかもしれません。「音楽」に用いられている楽器は使われていますが、これはそんなちまちましたものを超えた「音によるアート」なのですよ。ここで求められているのは、人間業では不可能と思われていることへの挑戦です。まずは、「いかに速く弾くか」ということが、最大の課題となってくるのです。それが成功した時のカオスからは、それこそ「音楽を超えた」高揚感が与えられるはずです。 それを、トモプーロスは「音楽」にしてしまいました。もちろん、クセナキス自身は後に次第に「音楽的」な作品を作るようにはなりますが、この1961年という年代では、そんなことは全然ありませんでした。彼は、この21世紀の聴衆に迎合して、その「時代様式」の解釈を完全に誤ってしまったのです。それを端的に表しているのが、演奏時間です。高橋悠治は7分28秒、高橋アキでも7分43秒で演奏していたものに、彼はなんと9分15秒もかけているのですね。それによって、音はきちんとそれぞれの役割を果たしていることがとてもよく分かるようになりますが、そんなものは当時のクセナキスが求めていたものではありません。しかも、この時間というのは、高橋兄妹が演奏しているところまでの部分を比較したもの、このピアニストは、その最後のクラスターを、ペダルを踏み続けて音が完全に減衰するまで45秒間演奏を終わろうとはしません。そんなところで「Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band」を気取ってどうするつもりなんだ、と、またもや詰め寄りたくなりましたよ。 CD Artwork © Timpani Records |

||||||

この「ホロコースト」は、「レクイエム」としてはかなり特異な形をとっていました。通常はこういうタイトルの曲では合唱とか歌のソリストが加わるものですが、ここにはそれが一切ありません。いえ、ピゴヴァートさんも最初は、最近の「レクイエム」にはよくあるように、昔からあるラテン語の通常文のテキストに現代のテキストを交えて、普通にソリストや合唱、さらにはナレーターも入るという編成で構想を練っていたのだそうです。しかし、やがてそのようなものは、この作品の音楽的なメッセージを損なうものだと判断し、声楽のパートは削除して、代わり人間の声に最も近いヴィオラのソリストを立てることにしたということです。なかなか潔い決断ですね。 その結果、曲は「Requiem aeternam」、「Dies irae」、「Lacrimosa」、「Lux aeterna」という、4つの楽章からなるヴィオラ協奏曲のようなものに仕上がりました。それぞれの楽章は、「レクイエム」になじんでいる人であれば別に歌詞がなくてもその内容はおおよその見当が付きますから、しっかり「音楽」に浸ることができるだろう、という目論見ですね。まずしっとり死者を悼んだ後に襲ってくる恐怖感、ひたすら涙を流すしかないものも、やがては永遠の希望に変わる、といった、非常に分かりやすい設計なのでしょう。 実際に聴いてみると、それは、そのような誰でも抱く期待を完璧に満たすものであったところに、まず良識あるリスナーは眉をひそめることでしょう。「Requiem aeternam」あたりでは、まだ音楽に対する真摯な心が伝わってくるような気がしていたものが、「Dies irae」になったとたん、それはなんとも底の浅いものに変わります。なにか、有名な「レクイエム」からアイディアをパクったように思えるのは、もちろんそれらの「お手本」であるグレゴリア聖歌のテーマを使っているからなのでしょうが、そこからは何とも画一的な「予定調和」の世界しか見えてはこないのです。「Lacrimosa」での執拗な「ラクリメ」の応酬も、いかにもな手口です。そして「Lux aeterna」に至って、この作曲家の正体が明らかになります。それまでは、例えば弦楽器のトーン・クラスターなどでリゲティの模倣を試みたり(もちろん、それは「本家」とは似ても似つかぬ志の低さでしかありませんが)して、精一杯自作を深刻ぶらせることに腐心していたものが、ここではストレートに彼自身の本来の資質が丸裸の状態にさらされているのですね。それは、毒にも薬にもならない、ただ甘ったるいだけで心に響くものは何もないという、使い捨ての音楽そのものです。 カップリングは、ソリストがヴィオラをヴァイオリンに持ち替えた「Poem of Dawn」という、「レクイエム」からは15年ほど経った2010年に作られたピースです。ここでは、さっきのようなある意味自作を飾りたてる必要のない分、その底の浅さは際立ちます。これは「ロシアのロマンティックな楽派」を継承したものなのだそうです。確かに、ここにはラフマニノフのようなテイストが満載、しかし、それを今やることに何の意味があるというのでしょう。富田勲に堕するには、ピゴヴァートさんはまだ若すぎます。 CD Artwork © Naxos Rights US, Inc |

||||||

なんせ100曲以上の「交響曲」を作ったハイドンですから、どの曲を選んだのか、という点は非常に気になります。ここでのティチアーティのチョイスは、「31番」、「70番」、「101番」という、いずれも「ニ長調」で作られた3曲でした。もちろん、そんな調性上の共通項はありますが、この3曲は作られた年代からしても30年近くのスパンがありますから、同じような表情で迫ってくるわけはありません。というより、ティチアーティは良くもこんなにキャラクターの異なるものを持ってきたな、と驚くような、それぞれの「顔」が全く異なるラインナップとなっていました。 最初の1765年に作られた「31番」には「ホルン信号」というニックネームが付けられています。文字通り、ホルンが大々的にフィーチャーされた曲です。そのために、ここではホルンは4本使われています。なんでも、ハイドンの交響曲の中ではこのようにホルンが4本入っている曲は全部で4曲あるのだそうです。よく、「ベートーヴェンは、交響曲第3番でそれまでは2本しか使われていなかったホルンを、初めて3本使った」などと言われていますが、それは真っ赤なウソだったのですね。 このホルンの応酬はものすごいもので、曲の最初から最後までホルンが高らかに鳴り響いている、という印象があります。ホルンが好きな人にはたまらないでしょうね。焼いてよし、鍋でもよし(それは「ホルモン」)。 この曲は構成も後のきっちりした交響曲とは違っていて、最後の楽章がとてもゆったりとした変奏曲になっています。その変奏の楽しいこと、オーケストラの中の楽器がかわるがわる登場して、収拾がつかなくなるほどです。何しろ、コントラバスのソロなんかもあるんですからね。そして最後はホルンのアンサンブルがプレストで乱入して、華々しく終わる、という仕掛けです。 次の「70番」は1779年ごろに完成、なにかとてもコンパクトな感じのする、かわいらしい交響曲です。演奏時間もこの中では最も短くなっています。 そして、最後は1794年ごろに作られた有名な「時計」というニックネームの付いた「101番」です。最初の楽章の冒頭に堂々とした序奏が付くなど、まさに後の「交響曲」の規範たりうるフォルムを持っています。ここで注目したいのは、名前の由来となった、第2楽章でまるで時計のように正確にリズムを刻んでいる楽器がファゴットだということです。それまでの作品では、ファゴットはもっぱら通奏低音としてほかの低音楽器とユニゾンで演奏されるという役目しかなかったものが、ここに来てほかの木管楽器と同様にソロや独立したアンサンブルの一部として活躍するようになっていたことが分かります。 そんな、ハイドンの交響曲の「変化」をつぶさに味わうことのできるこのSACDでは、ホルンやトランペットにはバルブのないものが使われていますし、ティンパニも現代の楽器とは違う鋭角的な音を出すものになっています。もちろん、弦楽器も極力ビブラートを抑えて、そんな「ピリオド楽器」を盛り立てています。 ただ、フルートやオーボエは、モダン楽器をそのまま使っているのでしょう。例えばどの曲でも軽快で技巧的なソロがたくさん出てくるフルートは、完璧な演奏で酔わせてくれてはいるのですが、それがあまりに洗練されていてちょっとほかの楽器とは違和感があるように感じられてしまいます。ちょっと贅沢な不満ですね。せめてもの策としておそらくフルートは木管の楽器が使われているようですが、それはSACDレイヤーでなければ気が付かないのではないでしょうか。 SACD Artwork © Linn Records |

||||||

今回のCDでは、オランダのピリオド楽器の集団、「ファン・スヴィーテン・ソサエティ」によって演奏されている、というのが最大の特徴でしょう。ですからもちろん使われている楽器は、「ピアノ」ではなく「フォルテピアノ」です。さらに、以前のCDでは「3番」1曲しか入っていなかったものが、ここでは「5番」も入っていますよ。こちらの編曲はベートーヴェンと同時代の作曲家、ヨハン・ネポムク・フンメルによるものです。ただ、編成は同じ四重奏ですが、ヴィオラの代わりにフルートが入っています。 「3番」の編曲は、クレメントとリースとではかなりの違いがありました。おそらく、それぞれの得意な楽器の違いが現れたことなのでしょうが、クレメントに比べるとリースの編曲ではピアノの活躍の度合いが高くなっているように感じられます。例の第4楽章のフルートの大ソロも、ヴァイオリンではなくピアノになっていますし。それを受けて、今回のフォルテピアノの演奏家、バルト・ファン・オールトはかなりハイテンションな音楽の作り方によって、とても雄弁な「主張」を行っています。ですから全体のアンサンブルも、アルバム・タイトルの「サロン・シンフォニー」などというようなちょっと生ぬるいテイストとは無縁の、まさにベートーヴェンが込めた思いがこんなチープな編成にもかかわらずビシビシ伝わってくるというものに仕上がっているのです。 例えば第2楽章の「葬送行進曲」では、冒頭はクレメント版と同じピアノパートのソロで始まるのですが、そこで本来は低弦が入れる印象的な前打音が、ここでのフォルテピアノでは恐ろしいまでの存在感を持って迫ってくるのです。この楽器のちょっと鄙びた音色が、弦楽器のガット弦の響きと相まって、独特な音世界を展開していることも見逃せません。 前のCDの時に指摘した第1楽章の544小節目の2つ目の音は、ここでもフラットが付けられていました。今回のピリオド楽器の響きの中でこれを聴くと、この時代の様式の中では、こちらの方が正しいのではないか、というような気がしてきます。ここをナチュラルにすると、確かに現代人の耳には自然に感じられるのでしょうが、それはあくまで19世紀後半から20世紀にかけての和声感、もしかしたら、ここをフラットだとしたブライトコプフの新版では、そこまで考慮されていたのかもしれませんね。 カップリングの「5番」でのフンメルの編曲は、オリジナルを忠実になぞったリースとはちょっと違う立場からの、フンメル独自の改変があちこちで見られます。ですから、時折オリジナルとは異なったリズムや、全く聴きなれない音型が登場してハッとさせられます。これもやはり、単なる「サロン風」のリダクションというだけにはとどまらない、確かな作曲家の主張が感じられる編曲です。 その中で、ピアノ(フォルテピアノ)、フルート、ヴァイオリン、チェロという楽器編成は、唯一の管楽器であるフルートの存在によって、本来ならかなりの緊張感を与えてくれるはずのものに仕上がっています。このフルートは、元々のフルートのパートには全くこだわらない、かなり自由な使われ方をしていますからね。ところが、これを演奏しているマリオン・モーネンという人が、いくらピリオド楽器でもそれはないだろう、というぐらいのいい加減なピッチのために、そんな編曲者の目論見が台無しになっています。 CD Artwork © Quintone Records |

||||||

管楽器では首席奏者がそれぞれ2人ずついます。フルートの首席奏者はデニス・ブリアコフが有名ですが、もう一人、もっと前から首席を務めているのがステファン・ラグナー・ホスクルドソンというアイスランド生まれのフルーティストです。これは、彼がアイルランド生まれのピアニスト、マイケル・マクヘイルとともに2013年に録音したアルバムです。余談ですが、アイスランドの場合、男性のラストネームの最後には必ず「ソン」が付きます。しかも、その前(「ソン」の前)に来るのは、父親のファーストネームなのです。女性の場合は、「ソン」が「ドッティル」になります。 タイトルの「Solitude」というのは、この中で演奏される無伴奏の曲の題名です。この曲を作ったのがマグヌス・ブロンダル・ヨハンソンという、やはりアイスランドの作曲家(1925-2005)です。もともとはマニュエラ・ヴィースラーのために1983年に作られたもので、彼女によって録音されたCDもあります(BIS/CD-456)。  これはそんなところから立ち直った時期に作られたものです。まるで日本の尺八本曲のように、ほのかに五音階のようなものが見え隠れする中から、なんとも言いようのない「孤独感」が漂ってくるという、ちょっと物悲しい作品です。その寂寥感はヴィースラーの演奏からも十分に伝わってきましたが、ここでのホスクルドソンの演奏はそれに加えて同国人ならではのシンパシーなのでしょうか、一つ一つの音そのものにさらに深い意味が見いだされるような、すごいものになっています。 最後に収録されているのは有名なプロコフィエフのフルートソナタです。それまでにシューベルトやリーバーマンで、ホスクルドソンの卓越したテクニックには関心させられていたのですが、このプロコフィエフでは、逆にそんなテクニックにはちょっと遠慮してもらって、もっと内省的なものを聴かせたいのでは、というような気がしてしまいます。特に、第2楽章や第4楽章のようなとてつもないテクニックが要求される部分では、あえてテンポを抑え気味にしています。その結果、第4楽章では、今まではそんな超人芸に隠れてあまり見えてこなかった、もっとどす黒い側面が表に出てきています。それは、まるでショスタコーヴィチのような「重さ」と「暗さ」を持っていたのです。八分音符だけの単純なピアノ伴奏のリズムが、まるで軍靴の音のように聴こえるような気さえしてきます。考えてみれば、このソナタが作られたのは第二次世界大戦のさなか、ショスタコーヴィチがあの「レニングラード交響曲」を作った時期とほとんど同じころなんですよね。 ただ、おそらく録音のせいでしょう、フルートの音がなにか美しさに欠けるのが難点です。ピアノの音はとても繊細に録音されているというのに。 CD Artwork © Delos Productions, Inc., |

||||||

これは、そんな楽譜出版社が運営しているレーベル。そのために、常に楽譜とリンクした形でCDをリリースしているという姿勢は、特に合唱の「現場」の人にとってはとてもありがたいものではないでしょうか。演奏された音を聴いて「いいな」と思ったら、それはすぐ楽譜が手に入るという状態になっているのですからね。ということで、このフランツ・リストの「宗教的合唱音楽」を集めたCDでも、ブックレットにはしっかり印刷楽譜の品番が掲載されているということになるのです。 技巧のたけを凝らしたピアノ曲での派手さとはうって変わった晩年の宗教的な合唱曲のたたずまいは、有名な「十字架への道 Via Crucis」を聴けば分かります。あの聖櫃なテイストは、まさに一切の虚飾を排したうえでの自らの敬虔な思いが反映されたものなのでしょう。あるいは、音楽で何かを語ることの意味を、深いところで見出した帰結だったのかもしれません。 このCDに収められているのは、1852年という割と早い時期の作品「Ave Maria」から、リストが亡くなる1886年の前の年に作られた「Salva Regina」までのものですから、晩年に向かって音楽が内省的に変化していく様子がよく分かります。その中間地点あたりの1871年に作られた「Ave verum corpus」では、同じテキストに作曲されたモーツァルトのあの有名な曲とは全く異なった世界が広がっているのにも驚かされます。執拗に繰り返される下降音型の応酬からは、まるで慟哭のような悲痛な思いが伝わってくるようです。 ほとんどホモフォニーで進んでいくシンプルな合唱からは、時折ブルックナーのモテットのような響きが聴こえてきます。ほぼ同じ時代にこの二人が残した合唱曲の中から、それぞれの作曲家の本質、あるいはエッセンスのようなものが伝わってくるというのは、何か不思議な気がします。 演奏しているのは北ドイツの経験豊かなメンバーが集まって1991年に創設された合唱団です。ドイツの団体なのに「I Vocalisti」というイタリア語の名前を付けているのがかわいいですね。ただ、いかにもイタリア語っぽい感じのこの言葉ですが、なぜか伊和辞典には載っていません。確かにこれはイタリア語としては違和感があります。おそらくこれは、日本語と同じ、「ヴォーカリスト」という英語に由来する外来語なのでしょう。たくさんいるので、複数形で最後に「i」を付けたとか。実際の人数は「20人から60人」ということで、メンバーはそれほどきっちり固定されたものではないようですね。今回のCDでは、メンバー表には40人の名前があります。それでも、発声は統一されていますし、音色もとてもピュアなうえに、ハーモニー感もしっかりしているという、かなりレベルの高い合唱団のように感じられます。最初の音を聴いたときは。しかし、この声は長く聴いているとだんだん「つまらなく」なってきます。あまりにもピュアすぎて、何かを訴えようという「力」が全く感じられないのですね。もちろん、表現するためのテクニックはしっかり備わっていて、そこからはとても分かりやすいクレッシェンドやディミヌエンドを聴くことが出来るのですが、それがまるでフェーダーを上げ下げしているような、とても「無表情な表現」なんですよ。確かに、このあたりのリストの合唱曲には「死」」を意識したものがないとは言いませんが、それはこのような「死んだ演奏」によって表現されるものではないような気がします。 さらに、相対的なハーモニー感はとても立派なのですが、無伴奏で始まって途中でオルガンが入る曲では、そこで半音近く音が下がってしまっていました。これも、あまり張り切らない元気のなさが、悪い方に作用したためなのでしょう。 CD Artwork © Carus-Verlag |

||||||

最初の曲は、ヴォーン・ウィリアムズの「揚げひばり」です。この曲のヴァイオリン・ソロをフルートに置き換えるというのはいったい誰のアイディアだったのでしょう。確かに最初からソロで出てくるカデンツァの音型は、もしかしたらヴァイオリンよりフルートの方がより適しているのではないかと思えるほど、ここでのブライアンの演奏は冴えています。同じ作曲家の「グリーンスリーブス幻想曲」などではフルートに大活躍をさせているのですし、そもそもこれは鳥の声なんですからヴァイオリンよりフルートの方が「鳥っぽく」聴こえるはずですよね。さらにブライアンは、部分的にヴァイオリンより1オクターブ低い音域で吹くことによって、よりフルートらしさを発揮させています。 パガニーニの「カプリース」も、よくフルーティストが吹いているヴァイオリン曲です。ここでは、ヴァイオリンでしかできない「重音」という、10種類の音を同時に出す奏法(それは「十音」)などの技をどのようにフルートで再現するかということが問題になりますが、その点についてはブライアンの場合は、例えばガロワのような本物の「重音」(フルートの場合は、ちょっと気持ち悪い音になります)を使うというような無茶なことはやってはいません。ただ、彼女は「キー・クラップ」(キーを叩いて音を出す奏法)といった、逆にフルートでしかできないことを使って、新たな表現を目指しているようです。 ただ、やはりヴァイオリン曲としてのイメージが強い曲については、どんなに頑張ってもオリジナルには勝てないな、というところが出てきてしまいますね。マスネの「タイスの瞑想曲」とか、クライスラーの「愛の悲しみ」あたりのシンプルな曲が、そんな感じ。フルートの場合はどうしても存在感がヴァイオリンには太刀打ちできないのですよ。ブライアンの場合。 そう、ついそんな風に感じてしまうのは、いまから40年ほど前に録音されたジェームズ・ゴールウェイの同じようなレパートリーのアルバムでは、そんな劣等感などは全く抱くことはなかったからです。要は、フルーティストの技量と音楽性の問題、あのころのゴールウェイの演奏を聴いてしまった人にとっては、どんなに指が回ろうが、細かい音符を粒立てる技に長けていようが、常に不満感が伴ってしまうのは致し方のないことです。 最後の曲、サラサーテの「ツィゴイネルワイゼン」のように、あまりにもオリジナルの印象が強く刷り込まれている場合には、まずヴァイオリン以外で演奏するのは不可能のように誰しもが思ってしまうことでしょう。さすがのゴールウェイも、この曲までは録音していません(ガロワは吹いていますけどね)。それに果敢に挑戦したブライアンはあえなく討ち死に、と思われたのですが、意外と健闘しているのにはさすがです。彼女の得意技「キー・クラップ」でピチカートの部分を模倣しているのは、まさに目から鱗といった感じです。ただ、ピチカートを全部それに置き換えるのではなく、部分的にしか採用していないので逆にストレスが溜まってしまいますが。 録音に関しては、このレーベルのSACDでは決して裏切られることはありません。今回も、「揚げひばり」の最初の弱音器を付けた弦楽器の響きは極上ですし、フルートの音も等身大で、息遣いの細かいニュアンスまでがはっきりわかるリアルさがあります。 SACD Artwork © Linn Records |

||||||

彼女はアメリカ在住のピアニストですが、写真を見ればわかるようにアジア系の顔立ち、もしかしたら岩手県民なのかもしれませんが(それは、「ウニ・ギャレット」)、そのあたりのことはプロフィールでは全く触れられていません。でも、確実に日本人にとっては親近感のわくルックスであることは間違いありません。 こういう「天才」の演奏を聴くときには、その人が将来どんなピアニストになるのかということを考えないわけにはいきません。単に「若い」というだけでもてはやされて終わってしまうのか、真の巨匠へと成長するのか、というのをこの「原石」から予想するのは、とても楽しみなことです。 正直、最初にとても豊かな残響の伴った音でショパンのエチュードが聴こえてきたときには、なにか真綿にくるまれたようなふわふわとした印象を受けてしまいました。その「黒鍵」というニックネームの付いた曲は、刺激的なところが全くない、つるつるしたものだったのです。続くノクターンも、あまりにあっさり演奏されているので、そこからはショパン特有の「いやらしさ」がほとんど感じられません。 次のベートーヴェンの「月光ソナタ」でも、やはり薄味の印象は免れません。そつなくまとめてはいるのだけれど、そこから一歩踏み込んだ表現がほとんど見られないようなのですね。例えば最後の激しい楽章で、最初のテーマが終わって次のちょっとイメージが変わる優美なテーマに移るときに、彼女は何もしていないように感じられてしまうのですよ。聴いているものにとっては、これだけ楽想が変わるシーンなので、それがはっきり分かるような方向付けが欲しいところなのに、そのまんまの状態で連れて行かれるような、とてもちぐはぐな感じを受けてしまいます。そのあとで聴こえてきてほしいトリルも、ほかの声部とのバランスのとらえ方の違いでしょうか、ほとんど聴こえなくなっていたので、別な楽譜を使っているのでは、と思ってしまったほどです。 そのあとに、唐突にドビュッシーの「月の光」が演奏されています。まあ、そういう「名曲集」なのでしょうから別にいいのですが、それが「ドビュッシー」である必然性が感じられない、ほとんどベートーヴェンの流れの中の音楽だったのには、ちょっと失望させられます。メロディラインだけが聴こえてきて、ハーモニー感がとても稀薄なんですよね。次のガーシュウィンの「前奏曲」も、ブルースっぽい感じは皆無ですし。 ただ、最後に演奏されているもう1曲のショパン、「スケルツォ第1番」は、今までのものとはちょっと別格、そこからは確実に迷いのない彼女自身の音楽が聴こえてきました。これが彼女のポテンシャルだとしたら、いいピアニストに育つかもしれませんね。 CD Artwork © Naxos Japan Inc. |

||||||

このアニメは、ほかのディズニー作品と同様、まるでミュージカルのようにセリフ以外にも歌によってストーリーを進行させるという手法が取られています。その歌のパートを制作したのはクリステン・アンダーソン=ロペスとロバート・ロペスのチームですが、それ以外のサウンドトラックのスコアはクリストフ・ベックが作っていました。ちょっと変わったやり方ですが、映画のオープニング、本編が始まる前の制作者のタイトルクレジットの部分で、すでに彼の仕事は始まっています。そこで流れてきた民族的なテイスト満載のア・カペラの女声合唱には、思わず耳をそばだてずにはいられない魅力が込められていたはずです。それを聴いた人は、ディズニーが本気で、このアニメの舞台である北極圏の伝承音楽を使おうとしていたことに気づいたはずです。この音楽はエンディング近くの、みんなが氷の世界から解放されるというシーンでも、印象的に登場してくれます。 これは「ヴェリイ(Vuelie)=歌」というタイトルが付けられた曲ですが、元々はノルウェーの作曲家フローデ・フェルハイムが2002年に出版した「Eatnemen Vuelie/大地の歌」という合唱曲でした。彼の音楽的なルーツは、このアニメの舞台となったサーミ地方に伝わる「ヨイク」、この曲にもヨイクのエッセンスが込められています。真似をしたらだめですよ(それは「ヨイコ」)。そして、このアニメのために、クリストフ・ベックとともに手直しを施して出来上がったのが「ヴェリイ」、それをサウンドトラックで歌っていたのが、フェルハイムとは長年コラボレーションを行ってきているノルウェーの女声合唱団「カントゥス」です。「Let It Go」ほどの派手さはありませんが、この1曲によって、一介のローカルな合唱団にすぎなかった「カントゥス」も世界的な人気を獲得することになったのです。 北欧の様々な素晴らしい合唱団を紹介してくれている2Lレーベルが、この合唱団に目を付けない訳がありません。1986年に創設された時から、トーヴェ・ラムロ=ユースタによってしっかりと育てられてきた「カントゥス」は、別にそのような騒ぎがなくても十分に世界中のマーケットで通用するだけのクオリティを持っていた合唱団だったのです。ですから、このアルバムではフェルハイムの作品をメインに据えてはいるものの、その「ヴェリィ」はほとんどボーナス・トラックほどの扱いで最後に収録されているだけです。それを、日本の代理店のコピーは「『アナ雪』のオープニング曲『ヴェリィ』を収録!」ですからね。まあ、同じレーベルの中でも制作担当と広報担当ではかなりの温度差があるものですから、こんなのは大したことではありません。 そのフェルハイムの作品には、彼自身がキーボードで参加するだけではなく、ちょっとこの合唱団とは違和感のあるだみ声でのソロまで担当しています。最初のトラックの「Aejiles(Sanctus)」では、澄み切った女声合唱の中にいきなりこの「変な声」が入ってきて驚かされますが、それは決して不快な体験ではありません。ヨイクっぽい歌だからこそ伝えられる確かなメッセージを、まわりの女声が温かく包み込むという構図、そして、メロディ・ラインなどはあくまで平穏で親しみやすいものですから、それが頭の中で反芻されるようになるのはたやすいことです。 それ以外の曲では、もちろん合唱だけで、時には民族唱法も交えての、アルバム・タイトルの「希望」など、現代の合唱界でのレパートリーが披露されます。そこに松下耕の「Alleluia, Cantate Domino」までもが取り上げられているのは驚きです。もちろん、録音はいつもながらの完璧さです。 SACD & BD-A Artwork © Lindberg Lyd AS |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |