|

|

|

|

![]()

パリ、オンナ9人。 佐久間學

ジャケットで、ご自分の楽器をビリヤードのキューにしてふざけている髭もじゃの人が、そのアルトマンさんご本人です。1965年にハノーファーに生まれていて、1985年にシュトゥットガルト放送交響楽団の首席奏者に就任、2016年にもう一つの放送オーケストラと統合されてSWR放送交響楽団となっても、そのポストは守っています。  このアルバムの曲目表記では、五重奏曲が「シュタードラー五重奏曲」となっています。それは、中古の楽器(それは「下取り」)ではなく、アントン・シュタードラーというクラリネット奏者のために作られたものだからです。ここで演奏されている2曲は、彼が使っていた、普通に使われているクラリネットの低音域を広げた特別の楽器、バセット・クラリネットを想定して作られています。ですから、それぞれの曲には、これ見よがしにその楽器でしか出せない低音が使われているのですが、その楽譜が印刷されたときには、そのままでは普通のクラリネットでは演奏出来ないので需要が見込めないことから、その低音の部分がもっと高い音に直されてしまっていたのです。ですから、しばらくの間はそれがモーツァルトが作った音楽だと信じられていたのです。 しかし、最近はそんな改竄の実態も明らかになり、実際にバセット・クラリネットで演奏する人も増えてきました。アルトマンさんもその一人です。 そして、うれしいことに、この楽器は日本で作られたものなのですよ。それは、沖縄にある「美ら音(ちゅらうとぅ)工房ヨーゼフ」というメーカーです。そもそもはオーボエを作る会社でしたが、今ではクラリネットやピッコロも作っています。ただ、カタログには普通のクラリネットしかないので、このバセット・クラリネットは特注品なのでしょう。 さらに、この演奏でソリストを助けるファースト・ヴァイオリンとコンサートマスターのパートは、やはり日本人でNHK交響楽団のゲスト・コンサートマスターを務めている白井圭さん、おまけに、協奏曲の指揮をフォルテピアノを演奏しながら行っているのは、あのBCJの鈴木優人さんですから、まさに日本人と日本の楽器によって脇が固められているということになりますね。 そんな布陣で作られたアルバムは、存分に魅力が詰まったものとなっていました。まずは、その自然な広がりを持って周りを取り囲むように包み込んでくれるサラウンドのアトモスフェアです。五重奏ではそれぞれの奏者の息遣いまでがはっきり感じられますし、協奏曲では、3.3.2.1.1という少ない弦楽器の背後で、フルート、ファゴット、ホルンという管楽器が少し距離を置いて聴こえてくるのがとても心地よく響きます。フルートは、かつてのSWR響の首席、リエトですが、その存在感は際立っています。 そして、ここではもちろんモダン楽器が使われているのですが、それらがあたかもピリオド楽器のようなストイックな響きと、即興性のあるフレーズとを醸し出しているのが、とても新鮮です。五重奏でのアルトマンさんと白井さんとのバトルはとてもエキサイティング、かと思うと、協奏曲の第2楽章などは、ノンビブラートの弦楽器によるアコードが、まるでドローンのような不思議な世界を見せてくれていました。 ボーナストラックでは、鈴木さんのフォルテピアノをバックにモーツァルトの歌曲を演奏していますが、鄙びた味がとても素敵です。 SACD Artwork © TACET |

||||||

2018年9月21日に開催されたこのコンサートには、なんとショスタコーヴィチ未亡人のイリーナさんが臨席されていたのだそうで、ブックレットにはステージ上で指揮者のムーティと手をつないで拍手を受けている彼女の写真が載っています。 彼女がわざわざシカゴまでやってきたのには、訳がありました。それは、ムーティが1970年の1月31日にローマでこの作品を演奏した時に録音された「テープ」を、ムーティに渡すためでした。この演奏会、ブックレットでは「ソ連以外での初録音」とあります。ただ、実際はそれより1週間ほど前にユージン・オーマンディがフィラデルフィア管弦楽団と「西側初演」を行い、その後に録音されたものがLPになっていますから、そのあたりは勘違いのような気がするのですが。 ただ、このムーティのコンサートでは、この曲の中で合唱やソリストによって歌われる部分の歌詞が、ロシア語からイタリア語に翻訳されたものが使われていました。なんでも、そのコンサートを企画した人がマイクロフィルム化された国外不出のスコアを持ち出して、自らイタリア語版のテキストを作ったのだそうです。そして、その演奏の録音テープは、ショスタコーヴィチの許に送られました。作曲家は、イタリア語で歌われた音楽に、いたく感動したのだそうです。そしてほぼ半世紀後に、作曲家の伴侶がムーティへの「プレゼント」として、この録音テープを持参し、今度はロシア語で演奏された亡夫の交響曲を聴いたのです。 「バビ・ヤール」というのは、「展覧会の絵」に登場する魔女(それは「ババ・ヤーガ」)ではなく、ウクライナの首都キエフにある渓谷の名前です。このジャケットに使われているのが、その「現場」の写真です(現在は、市街地の中の緑地になっています)。そこで第二次世界大戦中にナチス・ドイツによって行われたユダヤ人の大量虐殺事件を題材にした、エフゲニー・エフトゥシェンコの反体制的な詩をテキストにしています。そして、その歌詞が、バスのソリストと、ベース・パートだけによる男声合唱によって歌われるという、とても男臭い編成が取られています。男声合唱とオーケストラという編成は珍しくありませんが、そのメンバーが低音のベースだけというのは、知っている限りではこの曲しかないのではないでしょうか。 この曲にはそんな重々しいサウンドに見合った重苦しい部分もありますが、第2楽章の「ユーモア」とか、ガリレオを扱った第5楽章の「出世」などは、逆にそんなサウンドを逆手に取ったとても諧謔的な音楽に仕上がっています。このあたりが、ショスタコーヴィチの真骨頂なのでしょう。 その第2楽章では、有名な話ですが、バルトークの「2台のピアノと打楽器のためのソナタ」の第3楽章のテーマが借用されています。今回の録音では、3分あたりで低弦にはっきり表れています。もちろん、これは、以前彼の「交響曲第7番」の第1楽章のテーマを「オーケストラのための協奏曲」の中でとても情けない形で引用されたことに対する仕返しなのでしょう。 さらに、第5楽章では、冒頭にフルート2本によるとても爽やかなテーマが出てきますが、これも率直には楽しめない白々しさを感じるような唐突さがあります。もしかしたら、これはニルセンあたりからの借用なのかもしれませんね。それと、この楽章の9分あたりでは、なんとリチャード・ロジャースが1945年に作ったミュージカル「回転木馬」の中の有名なナンバー「6月は一斉に花開く(June Is Bustin' Out All Over)」のメロディと全く同じ音型(キーまで同じ)が、バス独唱によって重々しく歌われます。これは、単なる偶然なのでしょうか。  CD Artwork © Chicago Symphony Orchestra |

||||||

もちろん、そんなことは全く知らずにまっさらの状態でこのCDを聴いたのですが、それがあまりにも素晴らしかったので、このフルーティストの公式サイトを覗いてみたらそんなことが書いてあったということなのですよ。 柴田さんは、最初から音楽家を目指していたわけではなく、普通の大学で外国語を勉強していたそうです。その途中で有名なフルーティストのランサム・ウィルソンからの勧めもあって、フルーティストを目指すためにニューヨークへ移ります。そこで勉強した後は、コンサート・フルーティスト、あるいはスタジオ・ミュージシャンとして活躍します。さらにオーストラリア、そしてベルギーに留学した時に「古楽」と出会い、その道を究めるという、とてもユニークな経歴を持っています。ですから、このCDではバロック時代のフルートを演奏していますが、実際はモダン・フルート(ピッコロやアルトフルートも)、そして、バロックからモダンの間に出没した様々な楽器までも自由自在に吹きこなせるのだそうです。 実際、彼のベルギー時代の経歴を見ると、ブリュッセル・フィルのようなモダン・オーケストラのエキストラを務めていた時期もありますからね。 柴田さんの吹くトラヴェルソの音が聴こえてきたとき、即座にこれはこれまで聴いてきたトラヴェルソとは別物だ、と感じました。言ってみれば、これまでのトラヴェルソのイメージをガラリと変えてしまうほどのインパクトがあったのです。その要因として、まずはピッチのあまりの正確さがあります(ピッチリしてました)。なんせ、この楽器は指でふさぐ穴が6つと、キーで開閉する穴が1つという7つの穴しか開いていませんから、穴が全部ふさがれた状態から始まるニ長調の音階以外の音はクロスフィンガリングが強いられ、とても曖昧なピッチと音色になってしまいます。ですから、そもそもきっちりとしたピッチを望む方が間違っていて、そんないい加減なピッチそのものがこの楽器の「魅力」になっているのだ、とさえ思っていました。 例えばバルトルト・クイケンあたりでは、そのピッチはかなり正確なものだったので、ある種の驚きをおぼえたものですが、今回の柴田さんの場合はそのクイケンさえも凌駕しているのではないか、と思えるほどのものだったのです。 そのような正確なピッチによって、曲の調性による音色の変化を、鮮やかに感じることができるようになっていました。ここではト長調(H.550)、ホ短調(H.551)、ニ長調(H.561)といったシャープ系の調の曲とそれ以外の、変ロ長調(H.552)やイ短調(H.555)という、クロスフィンガリングが多用される調の曲とでは、全く別のテイストになっています。 そして、その音も、特に中音と高音のかなりハードな音質には、これまでのこの楽器に抱いていた「鄙びた味」などは全く感じられません。さらに注目すべきは、そのリズム感です。「古楽」にありがちな持って回った生ぬるいリズムはここには皆無で、それこそ現代のロックにも通じるようなグルーヴまでも感じ取ることができますよ。 そこからは、確実に柴田さんが目指したであろうエマニュエル・バッハの先進的な音楽像がくっきりと浮かび上がってきます。それは、柴田さんのスタート地点がアカデミズムとは離れたポイントだったことと無関係ではないはずです。 高松出身の柴田さんの趣味は「讃岐うどん作り」なんですって。 CD Artwork © Quintessence BVBA |

||||||

その長い歴史の中で、このオーケストラはマーラーの作品の初演も行っています。それも、マーラー自身の指揮で、1901年には「交響曲第4番」、1910年には「交響曲第8番」を初演していますし、マーラーが亡くなってから半年後の1911年11月20日にはブルーノ・ワルターの指揮で「大地の歌」が初演されているのです。 そこで、このオーケストラはその「125周年」を祝うために、2018/2019年のシーズンに「交響曲第8番」を世界各地で演奏することにしました。その皮切りに、2018年10月にストラヴィンスキーの「詩篇交響曲」と、マーラーの「交響曲第8番」というプログラムのコンサートを、ミュンヘンのガスタイクで開催したのです。 このCDは、同じシーズンの2019年2月17日にパリのフィルハーモニーで行われたコンサートのライブ録音です。その時は、「8番」1曲だけでした。ただ、その前日の16日には、同じメンバーで「交響曲第4番」と「大地の歌」が演奏されています。つまり、2日かけてかつて自らが初演したマーラーの作品を全て演奏したのですね。 ゲルギエフのマーラーと言えば、2007年から2011年にかけて、当時首席指揮者を務めていたロンドン交響楽団によって作られた交響曲ツィクルスがありましたね。そして、2015年にミュンヘン・フィルの首席指揮者に就任すると、その年に「2番」、2017年に「4番」、さらに今回の「8番」と、まるでもう一度ツィクルスを完成させるかのような勢いで、マーラーの交響曲の録音を始めています。同じ指揮者で2度の全曲録音となると、バーンスタイン以来のことになりますね。いや、バーンスタインは映像も含めれば、ほぼ「3回」録音(録画)していたのでした。 もちろん、ゲルギエフの今回の「2度目」の録音では、オーケストラが違っていますし、全部で8人必要なソリストも、1人を除いては別の人です。そして、この曲で重要な役目を果たす合唱団も、ロンドンとミュンヘンではそれぞれのオーケストラの付属の団体が中心になっています。ただ、今回はそれ以外に、「オルフェオン・ドノスティアラ」という、スペインのバスク地方の合唱団が参加しています。この合唱団は、2003年にクラウディオ・アバドがマーラーの「2番」をルツェルン音楽祭で演奏したときに、アバドに請われて出演していたという、実力のある団体です。 この曲のオープニングは、そこを聴いただけで、その演奏のおおまかな「こころざし」のようなものが分かってしまうというとても重要な部分です。ここでは、その合唱が非常に安定した歌い方で登場してくれましたから、まず合唱に関しては何の心配もいらないという確信が得られました。ところが、そこでのゲルギエフの音楽には、なにか「熱気」のようなものが全く感じられないのですね。念のためロンドン交響楽団との録音も聴いてみたのですが、やはりとても平坦で、切羽詰まった情感がありません。まあ、それがゲルギエフのマーラーに対するスタンスなのでしょう。 ソリストでは、テノールのサイモン・オニールに問題がありました。とても力んで声を出している割には、全然伸びがありません。もう、この人は最盛期を過ぎてしまったのでしょうね。 録音のバランスは、普通はあまり聴こえてこない楽器がとてもよく聴こえてきて、ちょっとびっくりさせられます。例えば、この曲でピアノが使われていることが、今回の録音で初めて知ることが出来たぐらい、その楽器がはっきりと聴こえてきていました。 CD Artwork © Münchiner Philharmoniker |

||||||

これまでに何枚かのアルバムがリリースされているようですが、それらのアイテムで彼のラストネームの「Burggrabe」を日本語にする時に全て「ブルッグラ−ベ」という英語的な表記になっているのが気になります。つまり、「gg」という綴りを日本語の「促音」と解釈しているのですね。しかし、それは間違い、ドイツ人の場合は、「Burg」と「grabe」という2つの言葉が合体したものと考えるべきですから、正しくは「ブルクグラーベ」と表記するべきなのですよ。実際、この名前がナレーションで入っている映像を見てみると、確かにこのように発音していますからね。 この「ステラ・マリス」というオラトリオは、フランスのシャルトル大聖堂の1000年記念の典礼のために作られました。2006年の9月8日に行われた世界初演の模様はドイツとフランスの放送局の共同制作でドキュメンタリーとして収録され、全世界で放送されました。それは、DVDにもなっていて、今回と同じHÄNSSLERからリリースされています。 このオラトリオのタイトルは「海の星」という意味のラテン語ですが、それは聖母マリアの呼び名なのだそうです。さらに、この作品には、「青いオラトリオ」というサブタイトルが付けられています。このジャケット写真でも分かるように、ここでは「海」を現す「青い」照明が重要な役割を果たしているのでしょう。 文字通り、聖母マリアをモティーフにした作品で、テキストには聖書(「マニフィカト」や「スターバト・マーテル」など)とか、聖人の言葉、あるいは有名な詩人の詩、さらには、作曲者ブルクグラーベが作った詩の仏訳(フランスで初演ですから)など、様々なものが用意されていました。全曲を演奏すると、1時間50分という長大さです。メインは合唱。このパフォーマンスが行われたシュパイアー大聖堂付属の成人の合唱団と児童合唱団が、曲によって交代、あるいは合同で歌います。そしてメゾ・ソプラノのソリストの他にソプラノ歌手がナレーションで語りを入れるという構成です。そこにオルガン、クラリネット、チェロ、打楽器の4人が加わって、的確なバッキングを務めています。全体の指揮は、この大聖堂の合唱指揮者、マルクス・メルチオリという、オークションサイトみたいな名前(それは「メルカリ」)の人が務めています。 音楽そのものはそれほど尖がったものではありませんでした。合唱によるナンバーなどは、ごく普通のアマチュア合唱団でも歌えそうな平易さです。もちろん、時には変拍子が頻繁に登場するような場面はありますが、それにしてもオルフの「カルミナ・ブラーナ」程度のものですから、それほど難しくはなく、逆にノリの良い音楽として味わえる感じです。 それと、さらにシンプルな、ほとんどグレゴリオ聖歌とも思えるようなユニゾンで歌われる部分もよく表れてきます。 ただ、ソリストによって歌われる曲は、かなり難易度が高いように聴こえます。というか、非常に音域が広く、歌いづらいのかもしれません。ここで歌っている人は、低音が全く響かない人なので、なおさらそんな苦悩が伝わってきます。もちろん、それは曲の本質とは無縁なものです。 伴奏では、それぞれに技巧的なパッセージなどを含めたソロが用意されていました。中でも最も活躍していたのは、なんと言ってもオルガンでしょう。演奏しているのは、合唱やソリストがいる祭壇の真向かいのバルコニーにあるオルガンですから、サラウンドで聴いたらさぞや効果的でしょうね。初演のDVDはサラウンドで聴けるそうですから、これもそんな仕様の映像が出れば、きっと楽しめるでしょう。 CD Artwork © Profil Medien GmbH/hänssler CLASSIC |

||||||

この頃のオーケストラの録音は、今のようにコンサートでの録音をそのままCDにするという安直なものではなく、ほぼ例外なくお客さんの入っていない場所で行われていました。それだけの経費が賄えるほどに、レコード産業は活況を呈していたのですね。特にこの時代には「4チャンネル」に限らず、たくさんのマイクを立ててそれぞれの楽器をくっきり聴かせるという音作りが流行っていましたから、コンサートではなかなか難しい面もあったのでしょう。 ただ、実際は、まずはコンサートのために演奏を仕上げておいて、その本番が終わったあたりにセッションを行うという方法を取っていました。そのあたりを、ここで演奏しているニューヨーク・フィルのアーカイヴ(最近教えてもらいました)によって、実際に検証してみましょうか。 まず「ペトルーシュカ(1911年版)」です。これの録音セッション日は1971年5月11日、会場は「フィルハーモニック・ホール」となっています。ニューヨーク・フィルはかつてカーネギー・ホールを本拠地としていましたが、1960年代にメトロポリタン歌劇場などと一緒にリンカーンセンターに新しく作られたコンサートホールに移ります。そのホールがここですね。 この曲を含む定期演奏会は、同じ会場で1971年4月 29、30日と5月1、3日、さらに5月10には別のカップリングでの特別演奏会がワシントンD.C.で開催されています。その翌日にニューヨークに戻ってレコーディングを行なったのですね。実は、その時には、5月6,7,8日に行われた定期演奏会で演奏されたバルトークの「マンダリン」(SACDでは「オケコン」のカップリング)も録音されています。 「プルチネッラ」などは、その「オケコン」が録音されたマンハッタン・センターでのセッションです。いずれも1975年の、10月20日に「プルチネッラ」、11月29日に「幻想的スケルツォ」、12月1日に「管楽器のためのシンフォニー(1920年版)」の録音が行われています。 それに対して、フィルハーモニック・ホール(この頃は「エイヴリー・フィッシャー・ホール」と名前が変わっていますし、現在ではさらに「デイヴィッド・ゲフィン・ホール」という下品な呼び名に変わっています)での定期演奏会では、「プルチネッラ」は1975年10月 17, 18, 21日、「スケルツォ」は11月 26, 28, 29日、12月2日、「管楽器〜」は11月 20, 21, 25日に演奏されています。 「スケルツォ」が録音された11月29日には、コンサートも行われていますね。それは8時半開演なので、昼間に録音されたのでしょうか。いずれにしても、きっちりコンサートと録音は連続して行われていたことが分かりますね。 そして、その「4チャンネル」の定位は、1972年の録音の「オケコン」を境にして劇的に変わります。それ以前の「ペトルーシュカ」は、基本的にオーケストラ全体はフロントに広く定位して、それを豊かな残響がリアから沸き起こってくるという、あくまでホールでのコンサートを聴く時の環境の再現です。ただ、管楽器などは思いっきり立体感を持って迫ってきますから、実際のコンサートではなしえないことも行われています。 そして「オケコン」以後になると、リスナーはまるでオーケストラが円陣を作って演奏しているその真ん中で聴いているようなエキサイティングな体験が味わえる音場設定となります。 そのような、現在でもサラウンド界では取られている2種類の音場設定が、この、わずか5年の間に確立されていたことを、このSACD1枚を聴くだけで気づくことができるのです。 SACD Artwork © Vocalion Ltd |

||||||

そして、その流れと、なんと言っても「ベートーヴェン・イヤー」のせいで、ついにベートーヴェンのアルバムまで作ってしまいました。 いや、マンゼが「フツーの」オーケストラを指揮したベートーヴェンのアルバムは、すでに前任地のヘルシンボリ交響楽団との「エロイカ」がありましたね。それは10年以上前のこと、まだ、マンゼが自分のポジションを的確に把握できてはいなかった頃の録音でしたから、まんず失望させられたものでした。 今回は、「5番」と「7番」という、ある意味最も有名なベートーヴェンの交響曲の2本立てです。有名であるがゆえに、なんとでもサプライズを設けて聴くものにインパクトを与えることは非常に簡単なのでしょうが、ここでのマンゼはあくまでオーケストラとの良好な関係を維持することに腐心したのでは、という気がします。とは言っても、基本的に「モダンオケによるピリオド奏法」という一線だけは守らせてもらっていたようですね。金管楽器は間違いなくピリオド楽器ですし、弦楽器もノン・ビブラートで徹底されているようです。 ただ、ティンパニが、録音だけで判断するのは危険ですが、ピリオド楽器のようなキレの良さがほとんど感じられないので、もしかしたらモダン・ティンパニが使われていたのかもしれません。 そして、木管も楽器はモダンですが、極力ビブラートは抑えて、ソロ以外ではできるだけ存在感を希薄にしているような配慮が感じられます。 楽譜に関しては、「5番」では、指定されている繰り返しは全部行っていますが、第3楽章の、ブライトコプフ新版では「オプション」となっているトリオの後のダ・カーポは行っていません。もちろん、第4楽章の最後のあたりでのホルンやピッコロの音の変更もありません。 そして、演奏もおおむね安全運転、時折ちょっと変わったフレージングなどがみられることもありますが、大勢は標準的なものと変わりません。その結果、聴いていて全くエキサイトすることのない、なんとも平凡な演奏に終わっています。 「7番」でも、そのような基本方針は変わっていないようです。しかし、この曲での非常に大きな要素であるリズムに対するアプローチが、あまりにありきたりでほとんどグルーヴを感じることができないほどのものであるのには、かなりの不満感が残ります。最終楽章でも、決して盛り上がることのないインテンポで押し切っていますから、何のインパクトもありませんでしたし。 ところで、このジャケットのデザインは何を意味したものなのでしょう。メンデルスゾーンの時も、ちょっと見ただけでは意味が分からない抽象的な画像でしたが、これはもっと謎です。ただ、この全面の図形は、「MOON」という文字をシンプルにデフォルメしたもののようには見えないでしょうか?そうなると、そのバックにある円は「満月」なのでは、と思えてきますね。ただ、なぜベートーヴェンで「月」なのかという疑問は残ります。「月光の曲」なんて入っていませんからね。 少し発想を変えて、その「O」のような図形は、もしかしたら「A」なのでは、と思ってみましょうか。つまり、「MA/AN」ですね。これは、指揮者のファーストネームとラストネームをひっくり返した時の、それぞれの頭の2文字に合致します。いずれにしても、こんなヘンなジャケットはやめてください。 SACD Artwork © Pentatone Music B.V. |

||||||

前回のアルバムでは、ディズニー・アニメの「Frozen(いわゆる「アナ雪」)」のオープニングの合唱で参加していたというのがセールス・ポイントでした(現在上映中の「Frozen 2」でも、やはり参加しているそうです)ので、その曲を作ったフローデ・フェルハイムがゲスト・ヴォーカルとして登場していましたね。 ただ、正直言って、そのフェルハイムさんの歌声は、この合唱団のピュアなサウンドとはちょっと世界が違うような気がしました。もちろん、彼女たちは彼のようなフォークソングもしっかり共感を持って歌うことはできるのですが、やはりあのダミ声と一緒に聴くのはつらいものがありました。 しかし、今回はそのような「邪魔者」はいません。やはりヴォーカルは加わっていますが、そのユンニ・ブークサスプという女性の声は、この合唱団とは見事に溶け合っていましたからね。 さらに、楽器のサポートも充実しています。中心は編曲も担当しているトリュグヴェ・ブロスケという、三大珍味みたいな名前(それは「トリュフ」)のピアニストです。彼は、ここではハルモニウム(リードオルガン)とアップライトピアノ、そして録音会場の教会に備え付けのオルガンまで演奏しています。その脇を固めるのが、ギターや古楽器のシターンを演奏するベンディク・ルンド・ホーンスフースと、コントラバスのマグネ・ヴェストルムです。 録音の様子がブックレットの写真で分かります。レーベルのスタンダード、サラウンド・マイクのアレイが中央に立っていて、その周りを円形に合唱団が囲んでいます。そして、その内側の、リスナーからのフロントにソロヴォーカル、ギター、コントラバス、リアにキーボードがいます。ソリストと楽器の前にはそれぞれサブマイクが立っていますが、合唱にはありません。 このアルバムのタイトルはノルウェー語で「歓喜」という意味なのだそうです。それは、キリストが生まれたことに対する「歓喜」つまり、ここではそれをお祝いする「クリスマス」のための曲が歌われているのですよ。 その選曲もとことんバラエティに富んでいます。ノルウェーの伝承曲から、最近のオリジナル曲、さらにはクラシックの名曲まで様々です。それらが、この合唱団の特質を最大限に発揮できるような編曲で、時には楽器と一緒、時にはア・カペラで歌われ、それが極上のサラウンドで体験できるのです。 その中で唯一馴染みのある曲が、「きよしこの夜」でした。これを歌詞はノルウェー語、それを、断じてこれまでの平凡な和声は使わないという、とことんアグレッシブな編曲で聴かせます。 ブロスケが編曲した「Kling no klokka(さあ鐘よ鳴れ)」という曲も、秀逸な出来上がりでした。まずはいきなりオルガンの音が聴こえてきたのに驚かされますが、そのあとの合唱で、たくさんの鐘があちこちで不規則に鳴っている様子を表している感じがとてもエキサイティングです。それが終わるときには、なんと合唱が「ホーミー」という倍音唱法で歌いだすのですよ。そしてそれがそのまま、次の「No kime' alle klokkun'(さあ、すべての鐘よ鳴れ)」に続いていくのです。その曲では、今度はソリストと合唱の間で別のハーモニーが展開されるという驚きが待っていました。すごすぎます。 SACD & BD Artwork © Lindberg Lyd AS |

||||||

しばらくこのレーベルのCDを手にしていなかったので、久しぶりにその★をチェックしてみたのですが、それはまだしっかり隠されていました。しかも、その難易度はかなり高くなっていたので、うれしくなりました。頑張ってくださいね。 このオーケストラの首席指揮者を2007年から務めているユロフスキは、すでに2017年からはベルリン放送交響楽団の首席指揮者も兼任していて、ロンドン・フィルでの任期も2021年までに決定したようですね。そのあとは、あのキリル・ペトレンコの後任としてバイエルン国立歌劇場の音楽総監督に就任するというのですから、出世街道まっしぐら、ですね。 このレーベルには、数多くのCDを残してくれましたが、今回初めてモーツァルトの録音がリリースされました。彼はオペラ指揮者としても大活躍ですから、そちらのジャンルではモーツァルトとは縁が深いのでしょうが、シンフォニー・オーケストラの曲目の実績は、どうなのでしょう。 しかも、今回は全て協奏曲ですから、オーケストラは脇役、出来れば、交響曲の録音も聴きたかったものです。 ここに集められているのは、ロンドン・フィルの管楽器セクションの首席奏者をソリストに迎えての、フルート協奏曲ニ長調、ファゴット協奏曲、そして管楽器のための協奏交響曲の3曲です。それぞれ、2017年に行われたコンサートのライブ録音です。 フルート協奏曲のソリストは、以前こちらで聴いていたジュリエッタ・ボウザーです。御経は読みません(それは「ボウサン」)。首席奏者に就任した年に録音されたのですね。以前のアルバムでは同じモーツァルトでもト長調の方の協奏曲を演奏していました。そのアルバムでは、指揮者の方向性のためか、そのト長調についてはあまり感心できなかったような記憶があるのですが、今回はそんな「暗い過去」を一掃するような爽やかな演奏が聴けたので、ほっとしているところです。何よりも、ユロフスキの指揮ぶりがとても穏やかで、ソリストは伸び伸びと自分の音楽を開放出来ているのではないでしょうか。音色もとてもふくよかで、オーケストラの中で聴こえてくれば、全体の音色がとてもまろやかになるだろうな、という気がします。 次に収録されている、オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルンという4つの管楽器とオーケストラとの協奏交響曲は、史実としては明らかにモーツァルト以外の人が完成させた曲ということになっています。モーツァルトが実際に採用したのは、クラリネットの代わりにフルートが加わった編成のものだったのですが、その楽譜はもう失われてしまっています。ですから、この現存しない作品には、かつては「K.297B」というケッヘル番号が付けられていました(レヴィンが復元したものもあります)。そして、おそらくそれを元に他の人が編曲したであろう、クラリネットが入った曲には「K.297b」と、小文字の「b」が付けられた番号が与えられました。現在では、それぞれに「Anh.I/9」、「Anh.C14.01」という追加番号が付けられていますが、CDでそれが表記されることはまずありません。 ですから、ここで演奏されているのは「K.297b」ということになります。これは、フルート協奏曲とはガラリと変わって、それぞれの奏者がお互いの音楽を積極的に主張し合う、という、結構エキサイティングな演奏に仕上がっていましたね。 最後はファゴット協奏曲、この曲の第2楽章が、この12年後に作られることになるオペラ「フィガロの結婚」の第2幕の冒頭で歌われる伯爵夫人のカヴァティーナ「Porgi Amor」にそっくりなのは有名な話、ユロフスキも、そのイントロをたっぷりオペラティックに仕上げています。 CD Artwork © London Philharmonic Orchestra |

||||||

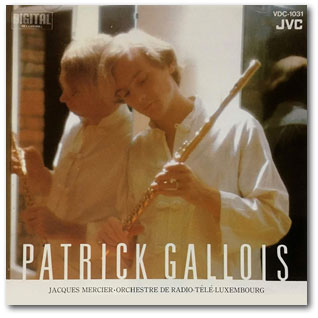

今回は、瀬尾さんが自らピアノ伴奏をかって出て、師と仰ぐパトリック・ガロワのソロアルバムが制作されました。録音されたのは2019年の1月、会場は瀬尾さんのアルバムでも使われていた三重県総合文化センター大ホールです。ガロワは、1977年、21歳の時にフランス国立管弦楽団の首席奏者に就任し、翌年そのメンバーとして来日した時にはその甘いマスクと相まって、アイドル並みの人気を獲得します。1984年にソリストとして一本立ちした時も、デビューアルバムは日本のVictorによって制作されています。  その最初にガロワが選んだのは、パリ音楽院の卒業試験のための課題曲でした。長い歴史を持ち、数多くの音楽家を輩出しているこの音楽学校では、1893年にポール・タファネルが教授に就任してフルート科を束ねるようになって以降、音楽院ゆかりの作曲家にフルート科の卒業試験(コンクール)用の作品を委嘱するようになりました。やがて、それらの曲たちは、フルートを学ぶ人にとっては欠かせない教材となり、同時にフルーティストにとってはかけがえのないレパートリーになっています。 ここで取り上げられているのはそれらの中から全部で11曲です。 フォーレ:ファンタジー(1898年) 曲順がしっかり年代順になっているのが、生真面目というか、ある種「文献」としての意味を持たせようという意図が感じられます。これらの曲は、ほとんどが「○○と△△」という2つの部分からできていて、前半ではメロディの歌わせ方、後半ではテクニックの精度を競うというような意味合いが込められているのでしょう。ですから、正直これだけをリサイタルで聴かされたら途中で飽きてしまうだろうな、というラインナップなので、こういう曲順は納得です。 この中で、ガンヌとグロヴレーズの作品は初めて聴きましたが、他の曲は本当にフルート業界では「有名」なものばかりですね。ただ、「文献」という意味では、1902年の課題曲だったシャミナードの「コンチェルティーノ」が入っていないのが、ちょっと残念です。 ガロワの演奏は、彼のテクニックを余すところなく披露した胸のすくようなものでした。ですから、音大生などがこれをまねしようとするとかなり危険なことになるのでは、という気がします。あくまで、「参考音源」ではなく、彼のアクロバットを堪能するために聴く、というのが、このCDの正しい使い方です。もちろん瀬尾さんは、それをガッチリ受け止めて、的確な伴奏を繰り広げています。 このアルバムでは1928年の曲で終わっていますが、それ以降にもボザの「アグレスティード」(1942年)、デュティユーの「ソナチネ」(1943年)、ジョリヴェの「リノスの歌」(1944年)、サンカンの「ソナチネ」(1946年)、メシアンの「クロウタドリ」(1952年)といった「名曲」は作られ続けます。次回のアルバムではこれらが取り上げられるのか、あるいはまったく別のものになるのか、いずれにしても楽しみです。 CD Artwork © Virtus Classics |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |