|

|

|

|

![]()

パンプキン詐欺。

ここで演奏されているのは、デンマークの重鎮作曲家、1958年生まれのベント・セーアンセンが2019年に完成させた「マタイ受難曲」です。その年にデンマークの有名な楽譜出版社WILHELM HANSENから出版されました。そのスコアは、こちらから見ることができます。 そして、2020年の3月22日にはその初演が計画されていたのですが、コロナ禍のために実現できなくなりました。それは、2021年に、無観客でのネット配信とラジオ放送という形で、初めて公開されることとなったのです。そして、コロナ禍も終息に向かっていた2022年の3月27日に、オスロ市内にあるオスロ大聖堂で、晴れて世の中のお客さんの前での初めての演奏が行われました。 今回のアルバムは、その前の24日から26日にかけて、同じメンバーでオスロ郊外のリス教会でのセッションによって録音されています。 セーアンセンがこの曲を作ることを思い立ったのは、2014年のことだったそうです。「作曲家として、ぜひ『マタイ受難曲』を作りたい」という強い願望が浮かんだといいますから、ある種の天啓のようなものがあったのでしょうか。それは、クリエーターにとっては欠かせない資質ですね。 その結果、出来上がったものは、彼が意識していた同タイトルのバッハの作品と同じく、2つの合唱団と2つのオーケストラという編成をとっていました。正確には、左右にそれぞれ合唱団(3×4)と弦楽器(3.3.2.2.1)だけが配置されていて、その間に4人(ソプラノ、アルト、テノール、バス)のソリストとフルート、オーボエ、ファゴット、トランペット、トロンボーンがそれぞれ2人ずつの管楽器と、チューブラーベル奏者が1人加わるという、かなりコンパクトなサイズになっています。 テキストは、ごく一部、マタイ福音書やヨハネ福音書からのフレーズが使われていますが、大部分は3人の女性(エーディト・セーデルグラン、アンナ・アフマートヴァ、エミリ・ディキンソン)と3人の男性(セーアン・ウルリク・トムセン、オーレ・サーヴィー、フランク・イェーヤ)という古今の6人の詩人の作品からの断片が用いられています。そんな雑多なテキストを秩序立てて「霧のヴェールの中に」、「ベタニア」、「詩篇」、「嵐の夜」、「磔刑」、「ラメント」、「テネブレ」、「マグダレーナ」、「ふたたび岸に、ガリラヤよ」、「霧の中へ」という10の部分に配分したのは、かつてセーアンセンの友人だった故スヴェン=ダーヴィド・サンドストレムが「ヨハネ受難曲」を作った時にも同じような役割を果たしていたテノール歌手、ヤコブ・ホルツェでした。これらは、ほぼすべて英語で歌われます。 そのようなコラージュ状態のテキストですから、「受難曲」とは言ってもバッハの作品のようにエヴァンゲリストが物語を語る、といったシーンは全くありません。聴くものは、その象徴的なテキストと、それに付けられた音楽とによって、感覚的にその情景を思い浮かべるという作業が必要になってくるのでしょう。作曲家の「受難よりは復活に重きを置いた」という言葉も、知っておくべきです。 そんな、ある意味抽象的に迫ってくる音楽は、テキストを担う合唱とソリストに弦楽器群が微妙な距離感で寄り添うというものでした。基本的に調性感を維持した響きではあるのですが、そこにほんの少し「ヘンな音」が加わることで、何ともとらえどころのない感覚が紡ぎだされています。 時折、金管楽器やチューブラーベルが鳴り響くことがあると、色彩感豊かなサウンドで包まれますが、すべての楽器が沈黙した中でのア・カペラの合唱が続く時間は、何にも代えがたい瞬間に思われるのは、その合唱の完成度があまりにも高かったからでしょう。- SACD Artwork © BIS Records AB |

||||||

そんな彼らの、PENTATONEレーベルへの最初の録音は、リゲティの弦楽四重奏曲でした。 今年の5月末には生誕100年を迎えることになるリゲティは、もちろん現代音楽の重要な作曲家として知られていますが、その人気は、単にクラシック音楽のファンだけではなく、もっと幅広いジャンルの愛好家、あえて言えば音楽以外のアートの愛好家にまで及んでいるのではないでしょうか。それを端的に表しているのが、今回の彼らのアルバムのジャケットです。これは、「Shuttle interior from 2001: A Space Odyssey」というタイトルの3Dアートを背景に4人が立っていて、あのスタンリー・キューブリックが作って1968年に公開された「2001年宇宙の旅」という映画の中で登場する宇宙船の中に、ディオティマ・カルテットのメンバーが乗り込んでいるという様子をディオラマのように伝えているのですね。つまり、現在では「リゲティ=2001年宇宙の旅」という図式が世の中に浸透しているからこそ、このようなジャケットがごく「自然」に見えるようになっているのですよ。 なぜそのような状況が生じたのかは、明らかです。キューブリックは、この映画の中でリゲティの作品を非常に重要な意味を持つシーンでのサウンドトラックとして用いたのです。というか、ここでは既存のクラシック音楽しか使われてはいません。 その中で、最も有名なのは、まさにこの映画全体のテーマとなっている、リヒャルト・シュトラウスの「ツァラトゥストラ」の冒頭のファンファーレでしょう。これによって、それまではコアなクラシック・ファンしか知らなかったシュトラウスのこの曲(の冒頭)も、一躍全世界の人が知るようになったのです。 それと同じ現象が、リゲティにも起こったのです。映画のエンド・クレジットでは、  そんなわけで、ここでは彼の作った2つの弦楽四重奏曲が演奏されています。「1番」の方はハンガリー時代の1954年に完成したもので、「Métamorphoses nocturnes」というタイトルが付いています。アルバムタイトルの「Metamorphosis」は、まず、ここから取られたのでしょう。 そして「2番」が作られたのは亡命後の1968年、奇しくも「2001年」が公開された年でした。そして、もちろんリゲティ自身の作曲語法もまるで変わっていますから、そういう意味での「Metamorphosis」がダブルミーニングとして使われているのでしょう。 そんな、とても同じ人が作ったとは思えない2つの作品なのですが、このカルテットはメンバーが揃いも揃って高いスキルの持ち主で、すべての音に命を与えるというミッションを完璧に遂行しているのですよ。それによって、「1番」でのバルトークの正統な後継者としての姿と、「2番」での真に「新しい」直接人間の心に訴えることのできる技法をもったクリエーターとしての姿が、見事に「リゲティの変容」として浮き上がってくるのです。 CD Artwork © Pentatone Music B.V. |

||||||

波乱万丈の生涯を送っていますが、晩年は母の故郷であるプエルト・リコに移り住み、そこで、以前住んでいたプラドで始めた音楽祭を引き続き毎年開催させることになります。その7回目の「カザルス音楽祭」が1963年に開催されたときに、カザルス自身の指揮によって演奏されたのが、バッハの「マタイ受難曲」でした。それを、舞台をニューヨークに移して、カーネギーホールで同じ合唱団とソリストたちによって演奏されたものの録音が、この音源なのです。 合唱は、ロバート・ショーが指揮をしたクリーヴランド管弦楽団の合唱団のメンバーで、演奏に際してはオリジナルのドイツ語ではなく、ショー自身の英語訳のテキストが使われています。もちろん、ソリストたちもその英語版で歌っています。 ということで、内容的にはとても興味深いものなのですが、問題はその録音です。なんでも、放送のために行われた録音なのだそうですが、そのクオリティが最悪なのですよ。その歪みだらけの劣悪な音は、おそらくこの音源のもととなったものが、すでに何度もダビングを繰り返したテープだったからなのでしょう。さらにマイクアレンジがいい加減だったことでバランスがとんでもないことになっています。エヴァンゲリスト(エルンスト・ヘフリガー)の声だけがとても高いレベルで聴こえてきますが、他のソリストはイエス以外はアリアの時でもオーケストラに隠れてほとんど聴こえてきません。そのオーケストラも、低音だけがブーストされていて、管楽器などはあまり聴きとれません。 ですから、もちろん実際に放送されたこともなかったようですし、そのダビングが回りまわってPREMIEREというレーベルから一応マスタリンガが施されてCD-Rとして日の目を見たのは2020年のことでした(品番は60109DF)。今回の音源は、そのCD-Rとはどのような関係なのかは分かりませんが、一応2023年にマスタリングが施されているというクレジットがありました。CD-Rでは「MONO」という表記があるのですが、ここでは一応2チャンネルの(疑似?)ステレオになっているようです。 演奏時間は第1部が1時間半、第2部が2時間という、当時ならではの長丁場です。このコンサートが行われたのは6月16日で日曜日だったのですが、開演は夕方の5時、そして第1部が終わった6時半から8時半までがたっぷり2時間のディナー休憩になっていて、そのあとに第2部で2時間ですから、終わったのは10時半でした。 まさに「聴くに堪えない」録音ですが、それでもなんとかその全曲を聴き終えることができたのは、このコンサートが放っていた異様な熱気のせいでした。カザルスが作り上げた音楽は、特に弦楽器のパートはたっぷり歌いこんでいて、今のピリオド演奏では切り捨てられてしまった抒情性が満ち満ちています。合唱も、歪みきった音の向こうからは、豊かな情感が確かに伝わってきます。 アリアでオブリガートを弾いているソリストたちも、名人ぞろいのようでした。ヴァイオリンはカザルス音楽祭の創設者のアレクサンダー・シュナイダーでしょうから、聴きごたえがありますし、チェロも、おそらくカザルスからの指示があったのでしょう、とてもリリカルなソロを聴かせてくれています。新全集の49番のソプラノのアリアでのフルート・ソロは、おそらくジョン・ウンマー(ワマー)ではないでしょうか。こちらは、今では絶対に通用しない縮緬ビブラートが貴重です。 お客さんは、ディナーでしこたまワインでも飲んだのでしょうか、第2部になるとそのようなアリアの後に拍手が入るようになりました。さらに、コラールでは一番有名な54番の「血潮したたる主のみ頭」では、なんと1番と2番の間に盛大な拍手です。 せめて、終曲の最後のアポジャトゥーラがきちんと聴き取れるぐらいの録音だったら、もっと楽しめたのに。 Album Artwork © Archipel Records |

||||||

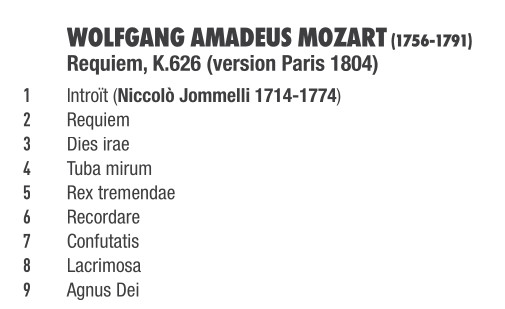

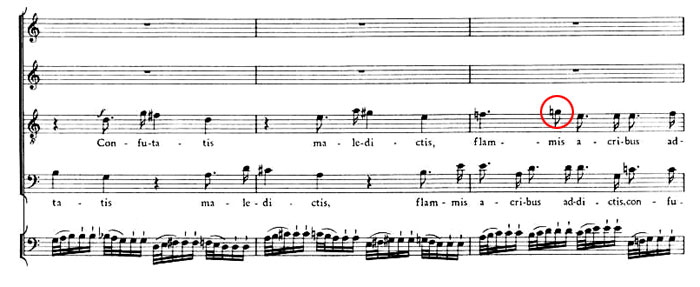

前2作では、なかなかユニークなアプローチを見せてくれたショーヴァンですが、ここでもやはりちょっとした変化球を投げてきています。それは、この曲のフランスでの初演がケルビーニの指揮によってパリで行われた時の形の再現です。おそらくこれがそのヴァージョンの初めての録音になるのでしょう。 それは、1804年12月21日に行われました。当時はもちろんジュスマイヤーによってモーツァルトが作れなかった部分が補作された楽譜が流布していたはずですが、この時の演奏を再現したこの録音では、なぜか「Domine Jesu」以降をバッサリとカットしています。つまり、「Lacrimosa」を属和音で終わらせた後に、「Communio」の後半のフーガの部分を演奏して、終わっているのですね。そのために、それと同じ音楽の2曲目の「Kyrie」がカットされています。結果的に、ジュスマイヤーが作った部分は「Lacrimosa」の後半以外はすっかりなくなっています。  さらに、ここでは、いきなり誰も知らない曲を演奏するのは気が引けたのでしょうか、まずは、当時人気があったヨンメッリの「レクイエム」からの冒頭の曲が演奏されています。それは、本来は変ホ長調だったものが、次のモーツァルトの曲がニ短調なので、それに合わせてニ長調に移調されています。そして、本来の「Introït」のテキストの後半の部分は作曲されてはいません(リンク先の録音ではグレゴリオ聖歌を挿入)。そして、おもむろにモーツァルトの曲が始まるのですね。 そんな、曲目の再構成のほかに、オーケストレーションにも手が入っています。というか、パリのオーケストラには「バセットホルン」という楽器がなかったので、そのパートをコールアングレで演奏しているのですね。まあ、これは実際に聴いてみてもそれほどの違和感はありませんでした。 もう一か所、「Tuba mirum」の冒頭のトロンボーン・ソロが、あまりにしょぼいということでここはトロンボーンとトランペットのトゥッティになっています。これはカッコいいですね。その後のオブリガートはファゴットが担当するようになっています。なんだか、こっちの方が音楽的には本来のトロンボーンよりいいような気がします。 ここでは、オーケストラとともに合唱もとても素晴らしい演奏を聴かせてくれていました。ショーヴァンは、いずれにものびのびとした息吹を与えていて、すがすがしさ満載です。彼のセンスの良さは、「Confutatis」の13小節目で、  カップリングは、この「レクイエム」のパリ初演の19日前に行われた、ナポレオン・ボナパルトの戴冠式のためにパイジエッロ(「エ」は大文字)が作ったミサ曲です。こちらは、いかにもお祝いにふさわしい明るい曲、ほとんどオペラのアリアかと思われるほどのコロラトゥーラ満載です。さらに、ナポレオンの妻ジョセフィーヌのリクエストに応えて、「Credo」の途中にニコラ・シャルル・ボクサという人が作ったハープのカデンツァが挿入され、その次のソプラノ・ソロのための曲ではホルンとハープがオブリガートで加わっています。 そして、最後はミサ曲にはない「Domine, salvum fac imperatorem Napoleonem(主よ、皇帝ナポレオンを救いたまえ)」という、ど派手な曲で締めくくられます。 CD Artwork © Alpha Classics / Outhere Music |

||||||

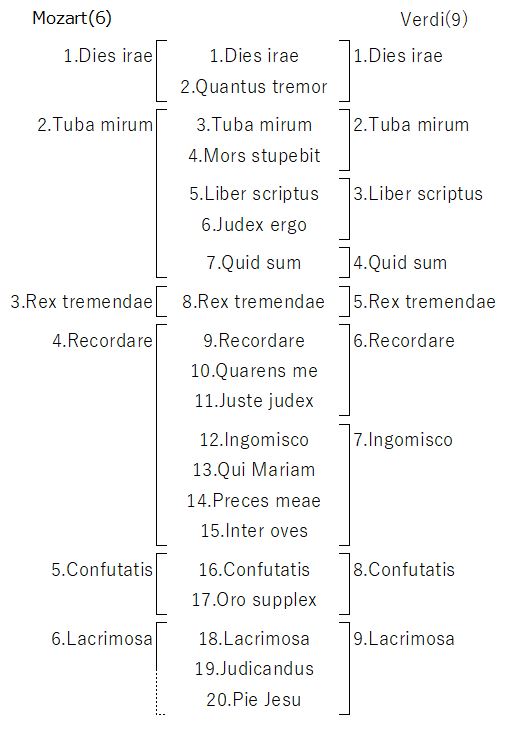

そんな手法を駆使して彼が挑んだのは、「レクイエム」を作ることでした。ご存知、死者を悼むためのミサ曲ですね。 もちろん、「レクイエム」の歌詞はラテン語で歌われることになっていて、ちゃんと決まったものがあります。その中の「Dies irae」で始まる「セクエンツィァ」という長大な部分は、20の部分に分かれています。それを音楽にするときには、作曲家によっていくつかずつまとめて何曲かに分けていますね。例えば、有名なモーツァルトとヴェルディの場合は、こんな風になっています。  彼がこの音楽のために用意したのは、やはりモーツァルトと同じ、ソプラノ、アルト、テノール、バスという4人のソリストたちです。ただ、モーツァルトにあった合唱とオーケストラはここにはありません。つまり、それらのパートで奏でられていた音楽が、ここでは「エレクトロニクス」によって奏でられているのです。具体的には、DTPによってオーケストラのトラックをプログラミングし、そこに電子的なエフェクトを加えられた声楽のパートをシンクロさせているのです。ですから、場合によっては一人の声を多くの人の声のように変換して、合唱のようなサウンドに仕上げていたりしています。 曲全体の演奏時間は38分。モーツァルトの場合、最近のピリオド系の演奏だと45分前後ですから、ちょっとコンパクトになっているでしょうか。全体は切れ目なく演奏されていて、それぞれの曲の間にはインパクトのある電子音が流れます。 曲の冒頭も、そのような、茫洋とした情景が眼前に広がる電子音で始まります。しばらくして、とても特徴的な低音のダミ声によってバスの人が不気味に「Requiem」と歌いだします。その発音も、標準的なラテン語ではなく、ちょっと「訛った」ディクションですから、なおさら不気味感が募ります。しかし、後半にほかのパートも加わってくると、メロディ自体も少し和んできて、それまでの不気味さは薄れ、それに代わってよくあるヒーリング感のようなものが漂い始めます。 どうやら、シュリントヴァインくんの本領は、そのようなクラシックを土台にした美しいメロディだったようで、それ以降の曲ではひたすら親しみやすいメロディが繰り出されることになります。6曲目の「Recordare」あたりが、その極致でしょうか。電子音というよりはエレピといった感じの音のコードに乗って、ちょっと変調が加わったテノールの声が、まるでジョン・レノンの「イマジン」のようなバラードを歌い始めた時には、思わずのけぞってしまいました。伴奏のフィル・インも、「イマジン」そっくり。ただ、ちょっとこだわっているな、と感じられるのは、基本的に4拍+4拍という切れ目でコードが変わるという当たり前のパターンの中で、時折3拍+5拍のように、コードの変わり目を1拍ずらしてちょっとした変拍子感を演出しているあたりでしょうか。 「Sanctus」などでは、4人のア・カペラでハモったりもして、合唱感を高めています。そのあとにきちんと「Hosanna」が続きますが、これはその次の「Benedictus」の後に続く「Hosanna」とは別物というのも、斬新ですね。 でも、期待していた「Lacrimosa」は、ちょっとショボかったような。 CD Artwork © Emika Records |

||||||

若い世代の合唱団との交流にも熱心で、首都リュブリャナの聖スタニスラウス校では、1700人による合唱のイベントを25年間行っているのだそうです。 彼がスロヴェニア放送局からの委嘱で作ったソリスト、オルガン、合唱とオーケストラのための「ヨハネ受難曲」は、2011年にスロヴェニアで初演されましたが、それが2022年にバイエルン放送によってセッション録音が行われたのが、このCDです。もちろん、これが世界初録音となります。 「ヨハネ受難曲」と言ってすぐに思い浮かべるのはバッハの作品ではないでしょうか。ただ、今回のモチニクの作品では、それとは様々な点で異なっています。まず、タイトルがラテン語になっているように、こちらはテキストにラテン語が使われています。バッハはプロテスタントだったので聖書はドイツ語に訳されていましたが、カトリックではラテン語ですからね。 そして、バッハでは、その聖書からとられたテキスト以外に、アリアなどではオリジナルのテキストが用意されていましたが、モチニクでの音楽はすべて聖書のテキストだけで出来ています(厳密には、作品全体の最後のフレーズだけは、聖書にはない言葉になっています)。それと、バッハの場合もそうですが、「ヨハネ」と言っても、すべてがヨハネの福音書からのものではなく、適宜他の福音書からの引用も入っています。 さらに、バッハでは、「受難曲」のタイトル通りに、ヨハネによる福音書での受難のシーン、第18章から第19章までが使われているのですが、モチニクは最初の第1章からのテキストも使っています。それが、1曲目の「In principio erat verbum(初めに言葉があった)」ですね。 そんな「物語」が進行する時のキャストも、イエスやピラトといった登場人物のセリフ以外の地の文を歌っていたのは、バッハの場合はテノールのエヴァンゲリスト一人ですが、こちらは「語り手」と「天使」の2人のソプラノで分担しています。あるいは、2人2人一緒に歌って盛り上げる、という場面もあります。 作品全体の演奏時間はほぼ1時間、それが6つの部分に分かれています。1曲目は先ほど挙げましたが、2曲目は「Festum paschale(最後の晩餐)」、3曲目は「ゲッセマネ」、4曲目は「ペテロ」、5曲目は「ピラト」、6曲目は「Amor in aeternum(永遠の愛)」という、その言葉だけ聖書にないものが最後に使われている曲です。 音楽としては、この作曲家特有のとても分かりやすい手法が使われています。最初のあたりではグレゴリオ聖歌のようなものが現れて、とてもシンプルですが、それが次には多くの打楽器によって、まるでカーニヴァルのようなにぎやかな音楽が出現するという、とても速い展開になっていて、飽きることはありません。 そんな中で、語り手と天使による歌は、流れるようなメロディに乗って淡々と歌われるかに見せて、途中で巧みな転調を繰り返すという油断のならないものです。この2人のソプラノのキャラが微妙に異なっているので、それぞれの役目がはっきりわかるようになっています。 イエスのソロも、深い声でしみじみと聴かせます。それに対するピラトがテノールというのがちょっとしたサプライズ。バッハとは全く違うキャラが聴かれます。 合唱も群衆として大活躍です。5曲目で「十字架に架けろ」という叫びなどはとてもインパクトがあります。 最後の6曲目の冒頭の澄み切った弦楽器の和音の美しいこと。 そんな、ハチャメチャでダイナミックな部分から、とっても静かな部分まで自由自在にふるまっている変幻自在のオーケストラも、素敵でしたね。 CD Artwork © BRmedia Service GmbH |

||||||

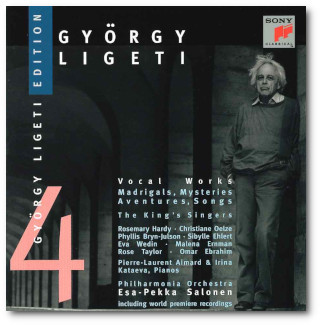

しかしその後2001年から2004年にかけて、今度はTELDECレーベルがこのプロジェクトを引き継ぐことになり、5枚のCDがリリースされました。そこでは、「アトモスフェール」や「レクイエム」といった、大規模な編成の作品が収録されていました。 先ほどのSONYのア・カペラのアルバムには「世界初録音」というものがたくさん取り上げられていましたから、そこでリゲティのすべての合唱曲が聴けているのだと思っていました。しかし、今回のアルバムでは、2枚組になって、さらなる「世界初録音」の作品がゴロゴロしていたではありませんか。これでやっと「Complete」が達成されたことになりますね。 実際には、ここではSONY盤にはなかったものが14曲ほどありました。ただ、その中の「4つの結婚式の踊り」という曲では、ピアノ伴奏が入っています。ア・カペラじゃないじゃないですか。これは、実はSONY盤では、4枚目の「Vocal Works」というアルバムに入っていたのでした。  今回新たに聴くことができた曲は、1940年代、彼がリスト音楽院で学んでいたころの作品です。その最も早い時期のものが、「ゲーテによる合唱曲」(1942年)や「コラール」(1941年)ですが、それらはもろロマン派の合唱曲に仕上がっています。いかにも習作といった感じですね。 そして、その手法で、夥しいハンガリー民謡の編曲を行っています。それらは、まるでコダーイの合唱曲のように聴こえます。 しかし、1950年に作られた「冬」という曲では、最後がクラスターで終わったりしているのが、ちょっとほほえましいですね。 そんなハンガリー時代から、亡命後になると作風が全く変わってしまうのもよくわかります。その嚆矢が、1966年にクリトゥス・ゴットヴァルトからの依頼によって作られた「ルクス・エテルナ」です。ここでのSWRヴォーカルアンサンブルの演奏は、何ともインパクトのあるものでした。そこからは、ないはずの楽器の音(オーボエやトランペット)が聴こえてくるような気がしました。そして、その緊張の極致からは、「音楽とはいったい何なのだろう」という思いにさせられる情感が伝わってきます。 ここで指揮をしているのが、2020年に前任者のマーカス・クリードから首席指揮者のポストを引き継いだ、イスラエルのテル・アヴィヴ生まれのユヴァル・ワインバーグです。彼はドイツで学んだ後、ノルウェーのオスロで、あのノルウェー・ソリスト合唱団の指揮者、グレーテ・ペーデシェンの薫陶を受けたという逸材です。これからが楽しみですね。 CD Artwork © Naxos Deutschland Musik & Video Vertriebs-GmbH |

||||||

そこで、ツィンマーマンはファゴットのツェラーとホルンのマークサイを加えて(まあ、臭い)ベートーヴェンの「七重奏曲」をメインにした彼らのアルバムを作ることを思いつきました。ただ、カップリングを同じ編成の他の作曲家の作品にしようとしても、なかなかマッチするものが見つからなかったので、それならば新しい曲を作ろうと、シモーネ・フォンタネッリという1961年生まれの作曲家に曲を委嘱しました。 そこで出来上がったのが、この「ドレスデン七重奏曲−ベートーヴェンへのオマージュ」です。それはベートーヴェンの「七重奏曲」と2020年の9月30日から10月2日にかけてツィンマーマンのプロデュースでレコーディングが行われ、その直後の10月4日には、彼らの本拠地のゼンパー・オーパーで世界初演されたのです。そして、その録音はライプツィヒのGENUINレーベルから、2023年にリリースされました。 その新曲は、4つの楽章を持ち、演奏時間も20分近くという堂々たる曲でした。まず、聴き始めてすぐに気づくのが、この7人のメンバーによるアンサンブルのとてつもない精密さです。日頃同じオーケストラで一緒に演奏しているので、お互いのクセなども知り尽くしているのでしょうか、それはもう、ただきちんと合っているというだけではなく、必要とあらばパートごとに自由なことも行ってより音楽的な完成度を増すという、まさに完璧なアンサンブルでした。そして、音色もしっとりと落ち着いた、なにか底光りのするような渋さにあふれたものです。 そんな音色で作られる音楽には、ベートーヴェンの音楽が持っている深みに可能な限り近づこうという意思が強く感じられます。ただ、その姿はベートーヴェンそのものではなく、どちらかと言うとショスタコーヴィチの作品が持つ挑戦的なテイストに非常に近いものになっているのではないでしょうか。 第1楽章で、その「ショスタコ感」を象徴するような不思議なメロディを味わうことができます。まずは全部の楽器で演奏されているものが、次の瞬間にはファゴット、クラリネット、ホルンの3本の管楽器だけのアンサンブルがしばらく続きます。そこでは、クラリネットのソロが頻繁に表れるのですが、その表現力の幅広さには感服です。超ピアニシモで、ほのかにビブラートをかけたりされれば、それだけでうっとりしてしまいます。 第2楽章のアンダンテは、トゥッティのイントロに続いて、今度は弦楽器だけのアンサンブルが最後まで続きます。この弦楽器たちは、それぞれのパートがしっかり歌いきっていて、それでいてとても繊細な肌触り、いつまでも聴いていたくなります。最後にコントラバスのソロで締める、というのもちょっとおしゃれです。 第3楽章アダージョは、ゆっくりとしたテンポの中で、管楽器がお互いにカデンツァを繰り出すという趣向です。その後弦楽器が出てきたところで、なんとベートーヴェンの交響曲第8番の第3楽章が同じキーで現れましたよ。いかにも唐突なことをさりげなくやってくれています。 そして、やはり「ショスタコ感」満載の終楽章では、今度は弦楽四重奏曲第15番の第3楽章の挿入で、そこだけたっぷりに「ベートーヴェン感」が漂います。 これだけ濃厚な作品の後に聴くベートーヴェンの「七重奏曲」は、今までのこの曲の記憶をすべて塗り替えるほどのインパクトを放っていました。まさに、異次元の音楽でした。 CD Artwork © GENUIN classics |

||||||

そして今回、そのトゥールのア・カペラの合唱曲だけを集めたアルバムがリリースされました。その中では、先ほどの曲も演奏されています。 ここで歌っている合唱団は、「コレギウム・ムジカーレ室内合唱団」という、どこかで聞いたことのあるような名前でした。そもそも「コレギウム・ムジカーレ」というのは「音楽の仲間」という意味の普通名詞なのですから、どこにでもある名前なんですけどね。このアンサンブルは2010年にエストニアで設立された、まだ新しい合唱団です。 その創設者が、現在の指揮者のエンドリク・ウクスヴァラフです。トルコ人ではありません(それは「ウスクダラ」・・知らないだろうなー)。ブックレットには、彼と、トゥールが並んで写っている写真がありました。   このアルバムには5つの作品が収録されていますが、それらは2014年から2020年までの長い期間に、別々に録音されています。ただ、録音会場と録音スタッフは一緒です。 まずは、先ほどの「Rändaja õhtulaul(The Wanderer's Evening Song)」を、2011年にエストニア・フィルハーモニック室内合唱団によって録音されたものと聴き比べてみました。演奏時間を比べると今回の方がかなり短くなっていて、その分テンポが速く、サクサクとした進み方になっているようです。前半では、男声だけ、女声だけという順にシンプルな音楽が続くのですが、その時の合唱団の音色が、こちらのほうがはるかにまとまっていました。さらに、後半のリズミカルな部分も、今回は明らかにライヒ風のミニマルを意識していることがはっきりわかる演奏でしたね。全体の表情付けも、こちらの方がより細やかでした。 これは2018年の録音ですが、それ以前、2014年と2015年に録音されたのが、ラテン語の歌詞の「Missa Brevis」と、「Triglosson Trishagion」という、ロシア正教の聖歌風の作品です。これらも、声のまとまりが非常によく、その録音もとても優秀で、楽しめました。 ところが、ごく最近、2020年に録音された「Omnia Mutantur」という短い曲と、この合唱団のために作られて、アルバムタイトルにもなっている「Canticum Canticorum Caritatis」という大曲では、ちょっと録音に問題がありました。ア・カペラほど録音の難しいものはないのでは、と常々思っていて、なかなか素晴らしい録音にお目にかかることはないのですが、これはそんな難しさがもろに現れてしまっていましたからね。特に、教会での録音となると、よっぽどうまく残響をコントロールしないと、この録音のように妙な干渉が起きてもろに歪みとなってしまいます。 さらに、以前の録音ではあれほどきれいだった合唱団自体のアンサンブルが、ここではかなり雑になっているような気がしました。個人個人の声が、そのまま聴こえてきたりするんですよね。おそらく、この間にメンバーが変わっているのでしょうね。 この「Canticum Canticorum Caritatis」というタイトルは、前半は「ソロモンの雅歌」としてよく目にするものですが、そこにさらに「Caritatis(愛)」という単語が付いています。このテキストは、新約聖書の「コリント人への第1の手紙」第13章がまるまる使われています。ざっくり行ってしまえば「愛がすべて」みたいな歌詞です(異論はあるでしょうが)。 そのかなり長いテキストに、トゥールはまるでレシタティーヴォのような音楽を付けました。さらに、そのメロディラインは、ほとんどメシアンか、と思えるような和声に彩られています。なんか、「守り」に入っているのでは、と感じられてしまいました。 CD Artwork © Alpha Classics / Outhere Music |

||||||

「福音書」というのは、新約聖書の最初の部分に掲載されている、イエス・キリストが生まれる少し前から、彼が十字架上で息を引き取り、埋葬後に復活するまでを描いた書物のことです。 その著者は、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという4人で、聖書にはそれぞれに異なった筆致で、その人たちが執筆したとされる物語が載っているのですね。 「マルコ福音書」は、その中では最も短いものですが(「マタイ」の3/5)それでもかなりのボリュームになっています。ニッケルさんは、そのすべてのテキストに音楽を付けるという、とんでもないことを成し遂げてしまいました。 その結果、全曲を演奏するには7時間もかかってしまうという大作が出来てしまったのです。それは、まずは2019年の6月から7月にかけてレコーディングが行われました。それはCDにすると7枚組になってしまいます。そのリリースが、今年の4月の予定なのですが、それに先駆けて、その全曲のハイライトが「EP」としてリリースされています(「EP」については、こちらで詳細にその定義が示されていますから、ぜひご覧になってください)。 そのEPは1月に「Salvation」、2月に「Prophecy」、3月に「Death and Resurrection」という3アイテムがデジタル・リリースされています。その中の「Prophecy」がサブスクで聴けるようになっていたので、聴いてみました。収録されているのはそれぞれが3分程度の5つのナンバーです。 曲の編成はあまり多くない弦楽器とオーボエ2本(それぞれオーボエ・ダモーレとバス・オーボエを持ち替え)とホルン2本という小さなオーケストラに、ソプラノ、メゾソプラノ、テノール、バリトンの4人のソリストという、とても小さなものです。テキストは英語で歌われます。 1曲目は「John the Baptist」というタイトルで、福音書の最初の部分、第1章の第1節から第8節までのテキストが歌われます。音楽はまるでペルトそっくりのゆったりとした流れの中に心地よいハーモニーが聴こえてきます。それが、全体を統一するためのテーマとなっているのだそうです。 2曲目の「The Entry into Jerusalem」はかなり先に飛んで、第11章の第1節から第11節まで。ここでは7/8拍子という変拍子で、ハーモニー的にもかなりキャッチーな音楽になっています。これを聴いて、ロイド=ウェッバーの、やはり福音書が元になっているミュージカル、「Jesus Christ Superstar」を連想してしまいましたよ。 3曲目は「Jesus Anointed」というタイトルで、第14章の第3節から第9節までの、香油のエピソードが歌われています。 4曲目の「The Lord's Supper」は最後の晩餐のシーンですね。テキストは同じ第14章の第22節から第26節まで。ここでは2曲目と同じテーマが使われています。 5曲目の「Gethsemane」も同じ章の第32節から第42節まで。それこそ、先ほどの「JCS」での同じタイトルのナンバーのように、とても盛り上がる曲です。 確かに、耳あたりの良いサウンドで、気持ちよく聴けるものではありますが、歌っている4人の歌手たちからは、なんの情感も伝わってこないのですね。というか、明らかに初見の楽譜をそのまま歌っているだけのように聴こえてきて、その先にあるものが全く見えてこないのです。いや、最初からそんなものはなかったのかもしれません。これを7時間続けて聴かされたら、この作曲家のメッキがはがれてしまうのでないかと、他人事ながら心配になってきます。それは、もちろん「ニッケル・メッキ」。 EP Artwork © Christopher Tyler Nickel Inc. |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |