| 【 芦 ヶ 地 】 |

| 芦ヶ池〈 あしがいけ 〉 羽曳野市軽里(かるさと)2丁目 近鉄南大阪線・古市駅より北西へ約0.9km 満水面積:32,173㎡(公簿) 水深:1.2m 貯水量:38,000 |

|

|

||

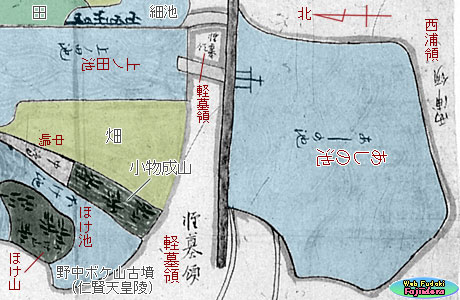

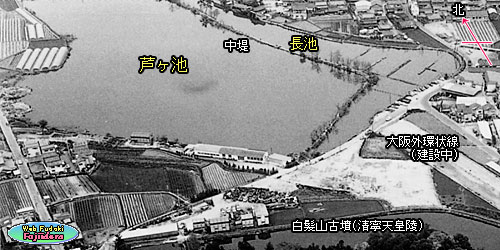

| 最大の面積と貯水量-となりの市にあるため池 “大きな、或いは複雑な歴史的背景を持つため池”という意味で、「芦ヶ池・中ノ池(飛ヶ城 池)・仏供田(ぶくんだ)池」の三つを、「藤井寺の三大歴史池」と私は勝手に位置付けています。 「芦ヶ池」は藤井寺市のため池の中では最大の面積を持ち、貯水量も最大です。ところが、 この最大のため池は隣の羽曳野市域に存在しています。芦ヶ池の在る場所は明治時代まで軽墓 (かるはか)村(現羽曳野市軽里)で、芦ヶ池は現在の藤井寺市域である野中村の所有でした。隣の村 にため池を所有することは昔からよくあることで、藤井寺市域のため池では他にも例がありま す。ただ、芦ヶ池の場合は、その貯水量の多さがどの村にとっても魅力のあることであり、昔 から用水の利用に関する村どうしの争いが度々起きていました。争いのほとんどは、所在地で ある軽墓村と所有者である野中村との間で起きたものでした。藤井寺市史や羽曳野市史の中に もそれに関する史料や絵図をいくつも見ることができます。この辺りの地域で起こった水争論 では最も大きな、そして、最も長い争いだったと言えるでしょう。 くり返された水争論 市史の中で見られる野中村と軽墓村の水争論の古い史料は、江戸時代の中頃までさかのぼり ますが、以来、何度も争論がくり返されたようです。実は、驚いたことに、この争いは昭和時 代にまで続いていたのです。藤井寺市と羽曳野市の間で芦ヶ池の所有権をめぐる協議がまとま らず、ついには裁判にまで発展してしまいました。昭和40年代に入って始まった裁判は約10 年に及ぶ係争となりました。そのため、進行中の大阪外環状線建設工事の芦ヶ池部分の工事を 延期せざるを得なくなり、藤井寺市から羽曳野市にかけての外環状線は開通が遅れることとな りました。両市とも江戸時代の古文書や絵図を調べ上げて論証に挑むという大変な裁判となり、 新聞でも取り上げられたりしました。 |

|

|

| 1) 芦ヶ池周辺の様子 文字入れ等一部加工 〔GoogleEarth 2015(平成27)年11月30日〕より |

||

| この裁判の経過について、もう少し詳しいことを紹介しようと思っていたのですが、なぜか、藤井寺市史に も羽曳野市史にも、芦ヶ池の裁判については何も記載されていません。両市とも、市史の編纂時期が裁判の期 間と重なっていた時期があり、それが理由に関係しているのかも知れません。今となっては一つの歴史的事実 に過ぎないことなので、何らかの形で裁判の経過を公開資料で示してほしいものです。 さて、この裁判の結末ですが、結局は藤井寺市の所有権を認めることで和解が成立し、藤井寺市のため池と して存続し続けることができました(写真2))。そのまま現在に至っています。芦ヶ池の水利としての管理は、 藤井寺市と、野中村の所有権を引き継ぐ野中水利組合とが担っています。 写真2)の新聞記事を以下に引用して、この「芦ヶ池裁判」経過の紹介に代えたいと思います。 『時価19億円の池の所有権をめぐる羽曳野市と藤井寺市の、ため池裁判は、このほど和解が成立、十年来の 紛争も、藤井寺市の所有権を認め、同市が和解金を支払うことで、終止符が打たれた。この池、登記上は藤井 寺市の地区共有地だが、住所は羽曳野市のため、羽曳野市が所有権を主張していた。 この池は羽曳野市軽里2丁目の通称「芦ヶ池」(4万766㎡)。土地台帳では、明治のころから藤井寺市野中 地区の「共有地」。しかし、開発ブームで地価が高騰した41年7月、羽曳野市が、当時の美陵町(現藤井寺市) を相手に、所有権確認登記事項の取り消しを求める裁判を起こした。 伝承によれば、この池は数百年前、かんがい用に築造されたもので、もとはこの池に隣接した「長池」と合 わせ一つの池だった。しかし、水利をめぐって羽曳野地区と藤井寺地区との争いが絶えなかったため、江戸時 代、池の中に堤を築いて「芦ヶ池」と「長池」に分け、藤井寺地市側は「芦ヶ池」を利用していた。 裁判で羽曳野市は、藤井寺市の水利権は認めたが、古文書などを根拠に、所有権を主張していた。しかし、 双方とも決め手となる証拠がなく、裁判は長期化。その後、この池が外環状線の予定地にかかっていたことか ら解決が急がれ、このほど和解にこぎつけた。 和解条項によれば、藤井寺市の所有権を認めたうえで①外環状線によって分割される池の一部( 1,300㎡)を |

|

|

| 2) 芦ヶ池裁判の和解を伝 える記事 1977(昭和52)年 6月28日発行朝日新聞より |

||

| 羽曳野市に譲渡する②外環状線用地の売却金3億2千800万円のうち9千300万円を和解金として羽曳野市に支払う――などとなっている。 この和解で、遅れていた国道170号のバイパス、外環状線の着工の見通しがついた。』 《 1977(昭和52)年6月28日発行朝日新聞・大阪東部(河内)[南]版に掲載の記事より 一部漢数字は数字に換えている》 |

||

|

| 3) 芦ヶ池全景(北側「LICはびきの」より) 2017(平成29)年4月 対岸の森は白髪山古墳(清寧天皇陵)。その後方の山は金剛山(右)と葛城山。 左側は国道170号・大阪外環状線。 |

|

| 4) 芦ヶ池(南東埋立地部分より) 2017(平成29)年6月 合成パノラマ 対岸中央の森は峯ヶ塚古墳。対岸の右端に見える建物は羽曳野市立生活文化情報 センター「LICはびきの」。右端は国道170号。 |

| 国道・古墳・文化施設 写真1)でわかるように、芦ヶ池に接する国道170号をはさんで「長池」というため池があります。この長池は昔は軽墓村の所有で、現在 は羽曳野市となっています。ちなみに、「軽墓村」は古くは「加留墓」とも書いたそうで、名前の由来には2説があるようです。一つは、 村内に存在する「前の山古墳(日本武尊(やまとたけるのみこと)白鳥陵)」に由来するもので、日本武尊の「仮墓」が転訛したとするものです。もう一 つは、軽皇子(かるのみこ)の墓があるからとする説ですが、どちらも詳しくはよくわかっていません。明治以降に合併で古市村→古市町となり ますが、大字(おおあざ)名として残った「軽墓」は昭和5年に現在の「軽里」に改称されました。広く他の地域と行き来するようになった現代 にあっては、村民としては“墓の村”のイメージは避けたかったことでしょう。古市町はさらに合併して現在の羽曳野市となりました。 さて、上記の「長池」ですが、実はもともと芦ヶ池の一部だったものです。一つの池だった芦ヶ池の中に南北に渡る中堤を築き、池を東 西に分割して出来たのが「長池」です。その中堤は、大阪外環状線(現国道170号)が建設されたときに大部分が道路部分と合体して、「逆く の字形」の堤の一部だけが芦ヶ池の南端部に残るだけです(写真1)。この部分は国道が長池を橋で越えており、「長池橋」が架かっています。 池に架かる橋自体が珍しいですが、れっきとした国道橋です。なぜ芦ヶ池をわざわざ分割したのかについては後述します。 国道とは反対の西側には、写真4)で見られるように峯ヶ塚古墳があります。周濠は一部しか残っていませんが、小型の前方後円墳ながら 発掘調査で出土した豪華な副葬品が注目されました。また、向きを変えて北から眺めると、芦ヶ池の南側にはもっと大きい前方後円墳の白 髪山(しらがやま)古墳(清寧天皇陵)が見えます。写真3)がその様子です。 南から北を眺めると、北岸の道路の向こうに「羽曳野市立生活文化情報センター(愛称・LICはびきの)」が見えます(写真4)5))。ここに は、市立中央図書館や大小の研修室、コンサートホールなどが設けられており、市民の文化活動拠点となっています。ホールには、この種 の施設では珍しい立派なパイプオルガンが設置されています。 かつては芦ヶ池の東側だけに軽里地区の集落があり、その他の一帯は水田が広がっているだけでしたが、今やすっかり景観が変わってい ます。 写真5)6)は、芦ヶ池の南端に群生している葦の様子です。写真1)で見ると、池全体のほんの一部であることがわかります。勝手に増えて きたものなのか、意図的に残されているものかはわかりませんが、「芦ヶ池」の名前の由来でもある植物だけに、この程度はあってもよい のではと思われます。 |

|

|

|

| 5) 芦ヶ池南端の葦の群生(南東より) 2017(平成29)年5月 葦群生の向こう側は張り出している埋立地。右端は国道170号。 |

6) 初冬の陽に輝く芦ヶ池の葦の穂(北東より) 2016(平成28)年12月 |

| 埋め立てられた土地 写真1)を見ると、国道から芦ヶ池の中に張り出しステージのように埋立地の広がっているのが目立ちます。何か異様な感じさえします。 それを北から見た様子が写真3)にあります。かなりの広さであることがわかります。南から見た様子が写真5)ですが、資材置き場や土置き 場に使用されたこともあり、重機での作業も見られました。埋め立てた理由や利用目的などはよくわかりませんが、国道沿いにある入口の 門扉に付けられた注意看板には、「藤井寺市・水利組合」と管理者名が書かれています。これを見たことで、この場所は藤井寺市の所属な のだとやっと気付かされます。しかし、この施設名や池の名前は何もわかりません。私自身も、国道を通る度に「この場所はいったい何なの だ?」と疑問に思っていました。芦ヶ池が藤井寺市に属する池だと知る市民は少ないのではないかと思います。同様に、羽曳野市域にある この池が藤井寺市のものだと知る羽曳野市民も少ないと思われます。これだけの規模の池で、多くの人の目に触れる場所でもあります。池の 名前、どこの所属なのか、などがもっと知られるようになればと願うものです。 |

||

| 古地図に見る芦ヶ池 右の7)絵図は、『藤井寺市史第十巻』掲載絵図「河内国丹南郡野中村 領内惣絵図」(寛政3〈1791〉年5月)の一部を切り出したもので、わかりや すいように一部を加工しています。茶色文字は絵図の毛筆文字を示して います。グレー文字は説明として加えたものです。 この絵図は実際の芦ヶ池とは異なる点があります。芦ヶ池が一つの池 として描かれていることです。寛政3(1791)年という時点は、芦ヶ池に 中堤が造られて分割されてから40年以上経った頃です。おそらくは、そ れまでの絵図を見習って描いたもので、村の惣絵図なので芦ヶ池を特に 意識して描いてはいないと考えられます。ほかにも分割以後なのに一つ の池として描いた絵図が何点も市史には見られます。いずれも村絵図で 水争論に関わる絵図ではないことが共通しています。他方、水掛り絵図 や溜池絵図など水利に関わる絵図では、きちんと分割された池の図で描 かれています。 お気づきでしょうが、池の名前が「あしの池」となっています。この 名称を用いた絵図や文書は他にもあります。市史掲載の絵図では、ほか にも「芦之池」「芦ノ池」が見られます。「あしの池・あしが池」の両 |

|

|

| 7) 絵図に描かれた芦ヶ池(部分切り抜き) 寛政3(1791)年 『藤井寺市史第十巻』掲載「河内国丹南郡野中村領内惣絵図」(寛政3年)より 「あしの池」の名前で、一つの池として描かれている。 一部を着色しフォント文字書き入れ等一部を加工 |

||

| 方が併用されていたようですが、次第に「芦ヶ池」に集約されてきたようです。ため池の名前として、複数の名称が用いられる例は割と多 く見られます。「あしの池・あしが池」のような例は最も多いパターンと言えるでしょう。「中ノ池・飛ヶ城池」のような、全く異なる名 前が使われた例もあります。 |

||

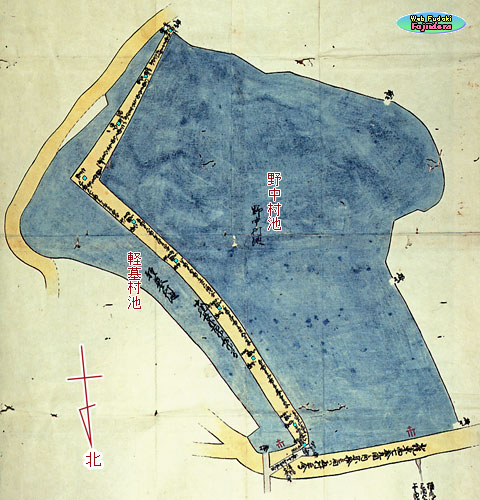

| 水争論と芦ヶ池の分割 右の 8)絵図は、『羽曳野市史別巻』「羽曳野の古絵図と歴史地理 図」に掲載されている芦ヶ池の絵図です。現在の地図とは南北が逆 に作られていますが、中堤についてはかなり詳しく正確に描かれて います。正確に描かれているのには理由があります。中堤の位置を きちんと決めておく必要があったからです。絵図の説明として、同 市史にあるこの絵図の解説文を次に紹介します。 『絵図名の記載はないが、寛延元(1748)年の軽墓村と野中村との 取替せ証文に付随した絵図である。(中略)軽墓の集落の西側におい て広い面積を占める芦ヶ池は、池床が軽墓の村域内にありながら、 池水は軽墓村と野中村との共同利用となっていた。このため水利権 をめぐってしばしば紛争がおきたので、それを解決・防止するため に中堤を築いて、池を「軽墓村池」と「野中村池」とに分割するこ とになった。その際に作製されたのが、この絵図にほかならない。 長さ222間にわたる中堤には10個の定石が置かれ、それらの位置 や間隔が厳密に決められている。 北側には樋門が二つ描かれるが、東側は軽墓村のため、西側は野 中村のためのものである。池の面積は野中村のほうがかなり大きい。 これは両村の受水面積の大小にもよるであろうが、それのみから説 明することはむずかしい。』 市史別巻に記載されたデータによれば、この絵図の寸法は88.0cm ×60.7cmで、縮尺は縦横で異なり、縦の方がより縮小されたやや扁 平形となっています。絵図の中堤に描かれた10ヶ所の定石は、堤 の位置や向きを決める重要なポイント(目印)で、どちらかの村が勝 手に堤の位置を変えないように厳密に決めておく必要がありました。 北側の道路のそばにある赤い二つの記号が樋門を表しています。 芦ヶ池分割の経過については、『大阪府地名辞典』(角川書店)掲載 |

|

|

| 8) 中堤が描かれた芦ヶ池分割の絵図 寛延元(1748)年 『羽曳野市史別巻』「羽曳野の古絵図と歴史地理図』より。絵図名は無し。 中堤にある緑色の小さい四角形は、彩色加工をしている。定石を 表す印であるが、原図では白抜きの四角形である。 図の下部をカットし文字入れ等一部を加工 |

||

| の「軽墓村」の項から抜粋して紹介します。『貞享2(1685)年から同5年に北隣の野中村との間で水論があり、京二条御番所の調停が元禄 元(1688)年に成立したが、その後も水論は続き、享保末(1736)年に芦ヶ池に中堤を築いて野中村用水(芦ヶ池)と当村用水(長池)に二分し、 寛延元(1748)年取替証文を交わした。』 実に半世紀に及ぶ水争論を経て中堤の築かれたことがわかります。芦ヶ池分割の12年後に作成されたのが、取替え証文と8)絵図です。 中堤の形が8)絵図の向きで「くの字形」になっていますが、この変わった形で造られた理由は史料が無いのでわかりません。おそらくは技 術的な理由ではないかと思われます。単に面積や水量で分割するだけなら、直線的な堤でよかったと思われるからです。8)絵図では中堤の 幅が北側を通る竹内街道と同じような大きさで描かれていますが、実際の中堤は下の写真の様子でわかるように、かなり細いものだったよ うです。貯水を支える囲い堤ではなく、単なる仕切りだったからだと思われます。絵図の中堤は、定石や間隔の寸法などを書き込むために わざと広い幅で描かれたものでしょう。 空中写真で見る芦ヶ池・長池の変遷 下の写真9)~12)は芦ヶ池と長池の変遷を見るために選び出した空中写真です。最近の写真1)とも合わせて見比べてみてください。 |

||

|

|

|

||

| 9) 1946(昭和21)年6月6日 (米軍撮影) | 10) 1961(昭和36)年5月30日(国土地理院) | 11) 1975(昭和50)年3月4日(国土地理院) | ||

| 写真9) 太平洋戦争敗戦から1年も経っていない時期です。当時、大字・軽里(旧軽墓村)は合併 によって古市町(ふるいちちょう)軽里となっていました。長池の北東側に集落が見えますが、他の 池の周りは一面に水田が広がっています。藤井寺側は旧野中村を含む藤井寺町でした。江 戸時代に分割されて二つの池となった芦ヶ池と長池は、その頃とほとんど変わっていない 様子を見せています。 写真10) 9)から15年後の様子です。古市町は羽曳野市に、藤井寺町は道明寺町と合併して美陵 町(みささぎちょう)にと、それぞれ変わっています。東京オリンピック開催の3年前の時期です。 経済成長の進展と共に、都市部の人口増加が激しくなり、藤井寺市域でも住宅地開発が各 地で進められました。写真上部の現青山地区でも大規模な宅地造成が始まっています。芦 ヶ池と長池は、この頃もまだ明治時代までと変わらぬきれいな姿を見せています。 写真11) (下の14)15)と同じ時期) 10) から14年後の様子です。美陵町は藤井寺市へとかわっています。大阪外環状線の工 事が南から進んでいますが、既述の通り、芦ヶ池の所有をめぐる裁判の最中で、芦ヶ池か ら北の部分は工事が中断していました。中堤の大部分が消えていく直前の姿ということに なります。芦ヶ池・長池の周りにも少しずつ建物が出来ているのがわかります。古市大溝 (ふるいちおおみぞ)遺構の「細池」がまだこの頃は健在でした。農地のあちこちにビニールハウス が登場しています。農業にも変化が起きていることが見て取れます。羽曳野市では峰塚中 学校が開校しています。 写真12) さらに10年後の様子です。この10年はかなり変化が見られます。国道170号が開通し |

|

|||

| 12)1985(昭和60)年11月4日 (国土地理院) 写真10)~13)は、文字入れ等、一部を加工。 |

||||

| て、この一帯の車の流れが変わりました。芦ヶ池と長池は国道によって完全に隔てられ、元から別の池だったような状態になりましたが、 まだこの時は中堤の形状が残っています。 芦ヶ池の周りにはさらに住宅が増えています。この間、藤井寺市の人口増加はピークを迎えていました。青山地区にもびっしりと住宅が 建っています。隣に接する細池はこの頃には埋め立てられて、細長い更地状態となりました。両市の人口増加をうけて、総合スーパーのイ ズミヤ古市店が誕生しています。 写真 12)からちょうど30年後の様子が最上段の写真 1)です。変貌著しいものがあります。住宅の増加はもとより、ほかの様々な施設も増 えています。藤井寺市の上田(かみのた)池も一部が埋め立てられて、柏原羽曳野藤井寺消防組合の新しい消防本部(現大阪南消防組合大阪南消防 局)が出来ました。次いで、その南隣には「羽曳野市立生活文化情報センター(LICはびきの)」が開設されました。峯ヶ塚古墳とその周囲一帯 は峰塚公園として整備され、市民のよい憩いの場所となっています。芦ヶ池と長池は護岸整備が進められた結果、中堤の形状がほとんど失 われて、芦ヶ池の南端にわずかに残るだけとなりました。これがかつての中堤の一部だとわかるのは、おそらくごく少数の人だと思われま す。その昔、村人たちが長年に渡って苦心した結果がわずかな痕跡となってしまい、今また、消えていこうとしています。私の中では、芦 ヶ池は“三大歴史池”の一つです。 |

||||

| 芦ヶ池・長池とありし日の中堤 下の写真13)~16)は、芦ヶ池と長池を仕切る中堤の様子を空から見た様子です。今はもう見ることのできない貴重な写真だと思います。 特に13)14)15)は、江戸時代とほぼ同じ姿で同じ役目を果たしていた頃の中堤の様子を、40年余り経った今に伝えてくれる数少ない写真で す。これらは、古墳を撮影した写真に一緒に写り込んでいたものを切り出したものです。このように、古市古墳群を擁する藤井寺市・羽曳 野市では古墳の空中写真撮影が度々行われてきたので、一緒に写った周辺の様子が過去の様子を知る貴重な資料写真として役立つことがよ くあります。16)のように手前側に写っている場合は鮮明度も良く、これを狙って写したかのような写真にさえ見えます。 写真13)14)15)で中堤の様子を見ると、8)絵図のイメージよりもずっと細いことがわかります。この細い堤に木がたくさん植えられていま すが、これは堤の土の崩れを防ぐために樹木の根張りを利用したものと思われます。この頃には葦の群生などは見られません。 |

|

|

|

| 13) 1958(昭和33)年1月(南より) 文字入れ等一部加工 芦ヶ池北岸の道路は府道堺古市線。古代の官道・竹内 街道の一部でもある。東に直進すると近鉄古市駅。 『日本の古墳』(末永雅雄著 朝日新聞社 1961年)より |

14) 1975(昭和50)年4月(南より) 中堤と言っても細い仕切りであった ことがよくわかる。写真右側に見える白い帯状地形は大阪外環状線(現国道 170号)建設工事中の様子。この後、工事は池の中に延伸されていく。写真 下部に見えるのは、白髪山古墳(清寧天皇陵)の北側周濠と墳丘の一部。 |

|

|

|

| 15) 1975年4月(南東より) 右上の池は藤井寺市域の上田池。 |

16) 1980(昭和55)年11月(西より) 大阪外環状線が開通している。中堤の 大部分は道路と一体化してしまったが、まだ堤の形状は残っている。写真上に見え るのは、前の山古墳(日本武尊白鳥陵)の前方部西側と周濠。 |

|

| 14)・15)・16)は、大阪府立近つ飛鳥博物館図録18『百舌鳥・古市 門前 古墳航空写真コレクション』(大阪府立近つ飛鳥博物館1999年3月)より 部分を切り出しの上、文字入れ等、一部加工。 |

||

| 長池と長池橋 | |

| 長池は藤井寺市のため池ではありませんが、歴史的経過からみて芦ヶ池とは不可分の関係にあるため池なので、特別に取り上げておきた いと思います。 既述の通り、享保末年(1736)年に中堤を築いたことで芦ヶ池が二分され、東側の池が長池と呼ばれるようになりました。その後、上の写 真11)の頃まではほぼ同じ形状で存在し続けましたが、昭和50年代の初めに大阪外環状線(現国道170号)が開通すると、ついにその形状は変 化せざるを得なくなりました。すなわち、中堤に沿う形で道路が建設され、中堤は道路と一体のような姿になりました。そして、南側の折 |

|

| れ曲がった短い部分は、新道路が横切る形となりましたが、この部分には池を 越える橋が架けられました(写真21)。それが「長池橋」です。短い橋ですが、 れっきとした国道橋です。このような変化を確認できるのが写真12)です。その 後、長池の護岸整備が行われて、国道の東側に在った芦ヶ池の一部や中堤は姿 を消しました。それでも長池の短い部分は存在し続けており、長池橋の西側に は、わずかに残った中堤がコンクリート製に姿を変えてその役目を果たしてい ます(写真19)。 大阪外環状線が中堤に接して造られたのは、計画的な道路設計によるものと 思われます。この周辺の新道路建設ルートは、実によく考えられていると思い ます。古墳を避け、なおかつ、ため池のつぶれ範囲を最小限にとどめるように しています。ため池は芦ヶ池だけでなく、上田池も削られていますが、ため池 の一部を道路床に利用することによって、より有用性の高い農地部分の転用面 積を減らすことができています。 |

|

| 17) 長池の様子・北側の細い部分(北より) 右側は国道170号(大阪外環状線)。道路左沿いの法面が中堤の跡。 2017(平成29)年5月 |

|

|

|

|

| 18) 長池の様子・南側の折れ曲がり部分(南東より) 北西側の国道沿いに中堤の名残が見える。写真手前側に あった中堤と芦ヶ池の一部は護岸整備によって消えた(写 真12)16)を参照)。左下に、長池橋の東側欄干が見える。 2017(平成29)年5月 |

19) 長池の中堤の残存部分(北東より) 中央の擁壁のような堤体が、かつての中堤に相当 する。堤体の左側が、長池の国道の西側部分で、 右上の水面が芦ヶ池の最南端の部分。 2017(平成29)年5月 |

|

|

|

|

| 20) 国道170号が通る「長池橋」(南東より) 歩道橋の下、路面の継ぎ目から向こうが長池橋。茶色の 欄干の長さが橋の長さである。ここを通るほとんどの車は 「橋」だとは気づかない。 2017(平成29)年1月 |

21) 長池橋と下をくぐる長池(南西より) 池に架かるれっきとした橋であることがわ かる。ここの水深は浅く、冬季は涸れること もある。 2017(平成29)年4月 |

| 写真20)で、歩道橋の下が長池橋ですが、ここを通る車の運転者のほとんどは「橋」 であることには気づいていないでしょう。歩道橋があることで、余計に橋が目立たな くなっています。普通、このような幹線道路の橋を通る場合両側には川が見えます。 長池のような小さな池の部分を通る橋など、なかなかお目にかかりません。西側の欄 干には「ながいけばし」と共に「長池」の銘板が見えますが、橋の欄干に「○○池」 とあること自体が珍しいことでもあります。ほとんどは「○○川」です。その「池の 橋」が歩道橋とセットになって造られているのも、これまたかなり珍しいことだと思 われます。 |

|

|

| 22) 長池橋の欄干に付けられた銘板 2017年1月 西側の欄干に掛かる銘板である。幹線道路の橋で、 「○○池」という銘板を見るのはめずらしい。 |