| 河川管理行政に関する用語 ( 国土交通省Webサイトに準拠して構成 ) |

| 区 分 |

用 語 |

用 語 説 明 |

| 河川一般 |

本川(ほんせん)

(幹川)

支川(しせん)

派川(はせん) |

本 川 流量、長さ、流域の大きさなどが、もっとも重要と考えられる、或いは最長の河川です。

支 川 本川に合流する河川です。また、本川の右岸側に合流する支川を右支川、左岸側に合流

する支川を左支川と呼びます。さらに、本川に直接合流する支川を一次支川、一次支川

に合流する支川を二次支川と、次数を増やして区別する場合もあります。

派 川 本川から分かれて流れる河川です。 |

| 水 系 |

水系 |

水系名 同じ流域内にある本川、支川、派川およびこれらに関連する湖沼を総称して水系と言い

ます。その名称は、本川名をとって「利根川水系」「信濃川水系」などという呼び方が

用いられています。 |

| 一級水系 |

国土保全上または国民経済上特に重要な水系で、政令で指定されたものを言います。一級水系の

管理は基本的には国土交通大臣が行います。水系には水源から河口までの小河川も含まれます。 |

| 二級水系 |

一級水系に指定された水系以外で、公共の利害に重要な関係があるとされる水系に対して都道府

県知事が指定するものです。二級水系の管理は都道府県知事が行います。 |

| 単独水系 |

一級水系・二級水系以外の水系です。 |

法 河 川

と

法定外河川 |

法河川 |

法河川とは河川法の適用される河川または準用される河川であり、その種類として一級河川、二

級河川、準用河川があります。また河川法の適用されない河川を普通河川または法定外河川と言い

ます。 |

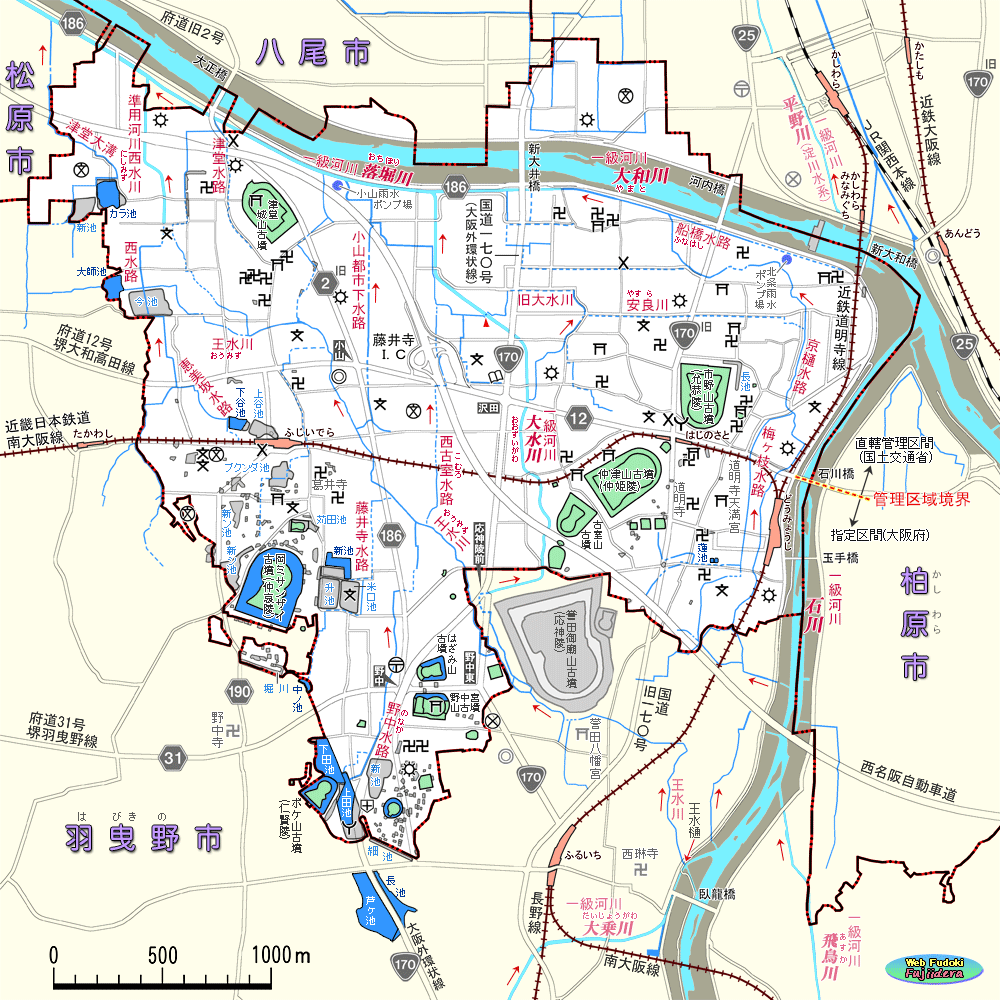

| 一級河川 |

一級水系に係る河川で、国土交通大臣が指定した河川を言います。またこの指定された河川には、

国土交通大臣が管理する指定区間外区間(直轄管理区間)と都道府県知事が管理を法定受託された指

定区間とがあります。一級河川は、一級水系のみに指定されるので、一級河川に指定されている水

系に二級河川が指定されることはありません。 |

| 二級河川 |

一級水系に指定された以外の水系に係る河川で、地域的に見て重要であると都道府県知事が指定

した河川を言います。二級河川は一級河川に指定された水系以外で指定されるので、一級河川と二

級河川が同じ水系で混在することはありません。管理権限は都道府県知事が持っています。 |

| 準用河川 |

河川法の規定の一部を準用し、市町村長が管理する河川です。一級水系,二級水系,単独水系に

かかわらず設定されます。 |

| 普通河川 |

一級河川・二級河川・準用河川以外の小河川を普通河川と呼びます。実際の管理は、市町村など

が行っています。 |

| 河川管理者 |

河川管理者 |

河川は公共に利用されるものであって、その管理は、洪水や高潮などによる災害の発生を防止し、

公共の安全を保持するよう適正に行われなければなりません。この管理について権限を持ち、その

義務を負う者が河川管理者です。具体的には、一級河川については、国土交通大臣、二級河川につ

いては都道府県知事、準用河川については市町村長と河川法に定められています。 |

| 指定区間 |

国土交通大臣によって指定された一級河川の管理は、原則として国土交通大臣が行うが、区間と

事項を定めて都道府県知事に管理事務の一部を法定受託することができます。この国土交通大臣の

指定により知事に法定受託された区間を指定区間といいます。 |

指定区間外区間

(直轄管理区間) |

国土交通大臣によって指定された一級河川で、都道府県知事が法定受託した区間(指定区間)以外

の区間を指定区間外区間(直轄管理区間)といいます。直轄管理区間の管理は、国またはその地方整

備局等の出先機関が行います。 |

kaminota-ike/hosoike-kakudai-2.jpg)

kaminota-ike/hosoike7325-2.jpg)

kaminota-ike/kaminota1150.1151-2016.10.15.jpg)

shimonota-ike/ohmizoato-3134-2017.6.24-2.jpg)

nakano-ike/nakano-ike-2023.5.10.jpg)

nakano-ike/horikawa2023.5.10.jpg)