| 【 大師池・今池跡地 】 |

| 大師池〈 だいしいけ 〉 藤井寺市小山2丁目 近鉄南大阪線・藤井寺駅より北西へ約1.5km 満水面積:6,095㎡(公簿) 水深:1.2m 貯水量:7,000 |

|

|

|

| ① 大師池の様子(南東側墓地より) 2014(平成26)年11月 合成パノラマ |

| 変わった形の池-大師池 大師池の形は少々変わっています。田の区切りなどに関係なく池が造られたようで、かなり古い時代の築造ではないかと思われます。北 西部の凹部は、江戸時代の絵図では「池床之内土揚場」と書かれています。南東の凹部は隣接する小山墓地ですが、80年ほど前の写真を見 ると当時はまだ墓石が並んではいません。西側のでこぼこは、隣接する羽曳野市島泉地区(旧島泉村)との境界に沿っています。様々な条件 が重なってこのような形になったと思われます。 大師池の所在地は現在は小山2丁目ですが、明治中頃までは丹北郡小山村と言いました。実は「小山村」という村は二つあり、街道を挟 んで東西に隣接していました。西側は丹北(たんぼく)郡に属していたので「丹北小山」と呼ばれていました。東側は志紀郡に属しており、「志紀 小山」とも呼ばれていました。大師池は丹北小山村の用水池だったのです。藤井寺市域では、昔からの形状を維持している数少ないため池 の一つです。 |

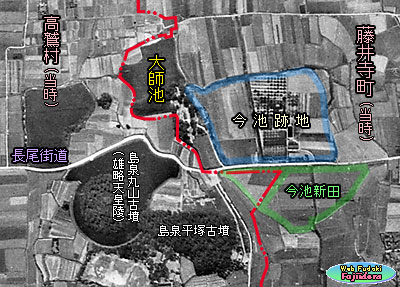

| 周りは水田地帯だった昔 下の写真③は、太平洋戦争敗戦からまだ1年も経っていない1946(昭和21)年 6月に当時占領駐留していた米軍によって撮影された空中写真を加工したもの です。当時はこの一帯は、今からは想像もつかないほどの水田地帯だったこと がわかります。明治時代の初めからほとんど変わっていない農村の姿です。こ れらの水田での稲作に大量の用水を必要としたことは、容易に察することがで きます。さぞやたくさんのため池が造られてきたことでしょう。 大師池のすぐ南東には、かつて「今池」という大きなため池もありました。 写真③でわかるように、この時点ではすでに池ではなくなっています。敗戦後 の混乱の中で、わずか数ヶ月で池の埋め立てが行われたとは考えにくいので、 おそらく戦前には埋め立てられていたものと思われます。池跡の中央部には構 造物のような格子状の物が見えますが、何かはよくわかりません。後に、ここ には府営住宅ができますが、昭和30年代の写真に写っている戸建て住宅の並び 方とは向きが異なるので、まったく別の施設だと思われます。何かの工場のよ うにも見えますが、ブドウやナシなどの果樹が整然と並んだ様子にも見えます。 池跡の西側部分はこの時点ではまだ水田です。その後、ここには藤井寺自動 車教習所が開設されます(2024年9月閉所)。写真②にあるように、府営住宅と小 山墓地との間に教習コースが造られています。府営住宅も近年に高層住宅に建 て替えられました。かつてここが池であったことを感じさせるものは、今は何 も見当たりません。 二つあった「今池」 『藤井寺市史・第十巻史料編八上』掲載の『地籍集成図』では右の写真③で 「今池跡地」と表示した部分が「今池」となっています。同じ図で、長尾街道 を挟んだ今池の南側の部分は「今池新田」となっています。「新田」というの は一般に、農地ではなかった土地を新たに耕作地として造成したものを言いま す。今池新田が出来る前は何だったのでしょうか。ここで、藤井寺市史同巻に 載っている昔の絵地図が役に立ちます。 小山村の南に隣接している丹南郡岡村の庄屋家・岡田家に残る『河州丹南郡 岡村絵図』は、かなり大きな絵図で一筆毎の面積が記入されたたいへん詳しい 絵図です。田畑には面積のほかに「上田・中田・下田」「上畑・中畑・下畑」などの等 級が、屋敷については人名と面積か石盛がそれぞれ記入されています。 |

|

|

| ② 大師池・今池跡地周辺の様子 〔GoogleEarth 2023(令和5)年5月10日〕より 文字入れ、境界線等、一部加工。 |

||

|

||

| ③ 昔の大師池・今池跡地周辺の様子 〔米軍撮影 1946(昭和21)年6月 国土地理院〕より 文字入れ、境界線等、一部加工。 |

||

| この絵図で見ると、今池の部分には「下今池」、今池新田の部分には「上今池」と記入されています。上今池はほぼ逆三角形の形で描か れており、上の写真の形と合います。今池新田の西側一部は隣の島泉村(明治期)ですが、新田全体の形は上今池の形です。つまり、今池新 田は「上今池」跡に造成されたものなのです。この絵図の製作年は不明ですが、新田が出来る前であることは確かです。上今池が池ではな くなったので、下今池にも「下」を付ける必要がなくなったのでしょう。以後と思われる多くの絵図では、「今池」と「今池新田」で書か れています。 別の絵図、『河内国丹南郡岡村絵図』(宝暦8年7月)では、「今池」「同下池」という表記で書かれています。宝暦8年は西暦1758年で すが、この時点ではまだ新田が出来ていません。天保14(1843)年、嘉永6(1853)年の絵図では、「今池新田」と記入されており、幕末近く では新田になっていたことは確実です。また、年号不明の別の『河内国丹南郡岡村絵図』では「明和六 今池新田」と記入されており、ど うやらこの「明和6(1769)年」が新田開発の年であると思われます。他の絵図との前後関係も符合します。 『藤井寺市史・第二巻 通史編二・近世』の『Ⅱ ふじいでらの村むら 第六章岡村』所載の「溜池」の記述では、「今池・下今池」につい ては次のように書かれています。 『今池(上今池)は年貢対象地に築いた新しい溜池で、坪数は三八三〇坪(12,640㎡)である。今下池(下今池)は今池から分かれた池で、坪 数は五五八六坪(18,430㎡)、岡村と小山村に跨がる池である。二つの池は岡村の北西の隅にある。その水は主に丹北郡の若林村に送ってお り、岡村でもその一部を使用しているようである。二つのうちで今池(上今池)の方は、明和六年(一七六九)に池を再び耕地に開発して新田 とした。』(※グレー文字は筆者の注記) 「下今池は上今池から分かれた池」だったので、元は一つの池だったことになります。ところが、上の写真でわかるように、二つの池の 間には「長尾街道」が通っています。長尾街道は古代の官道「大津道」に相当すると考えられており、歴史の古い街道です。そうなると、 |

||

rekishi/3)dekirumade/1-m-meijisyoki.png) |

二つの池の間の位置には昔から重要な街道が通っていたわけで、「一つの池」 と長尾街道との関係はどうなるのでしょうか。それを理解させてくれる記述 や絵図は、『藤井寺市史』では見当たりません。 用水は別の村と共有 上記のこれらの絵図の題名でわかるように、今池は丹南郡岡村の領内にあ りましたが、水利権は異なっていたようです。丹北小山村の絵図『河州丹北 郡小山村領内碁盤絵図』(宝永2年10月)には、下今池の部分に「今池 若林 村之用水」と記入されており、この時点では用水は若林村の所有であったこ とがわかります。ただ、宝永2(1705)年と、かなり古い時期なので、その後 変わった可能性もあります。 明治15(1882)年5月作成『河内国丹南郡岡村誌』(藤井寺市史第九巻)の記述 によれば、「下今池 …(中略)…村ノ西北隅ニ有テ同国丹北郡若林村ノ共有 池ニシテ用水ハ俱ニ(ともに)之レヲ使用ス」とあり、明治期には若林村と水利権 を共有していたことになります。上記の藤井寺市史第二巻の記述とも合致す る内容です。 若林村は、丹北小山村の北にある津堂村のさらに北西に接する村です。地 形からは今池や大師池、カラ池などの下流に位置しています。つまり、今池 は岡村に在るものの、用水の所有権は村二つを越えた北の若林村にもあった ということです。このような例は珍しくはなく、全国各地で普通にあったこ とで、しかも、現代に引き継がれています。同じような例は、藤井寺市域の 他のため池でもあると思われます。 ついでながら、若林村は1704(宝永元)年の大和川付け替え事業によって造 られた新大和川が村の真ん中を流れることになり、村の領域が川の南北に二 分されました。現在、北側は八尾市若林町、南側は松原市若林として、それ ぞれの地域で昔の村名を留めています。 |

|

| ④ 明治初期の郡制と村の分布(明治22年以前) 『大阪府史第7巻 付図』をもとに作図 |