| �������� ��@�a�@�� �������� | ||||

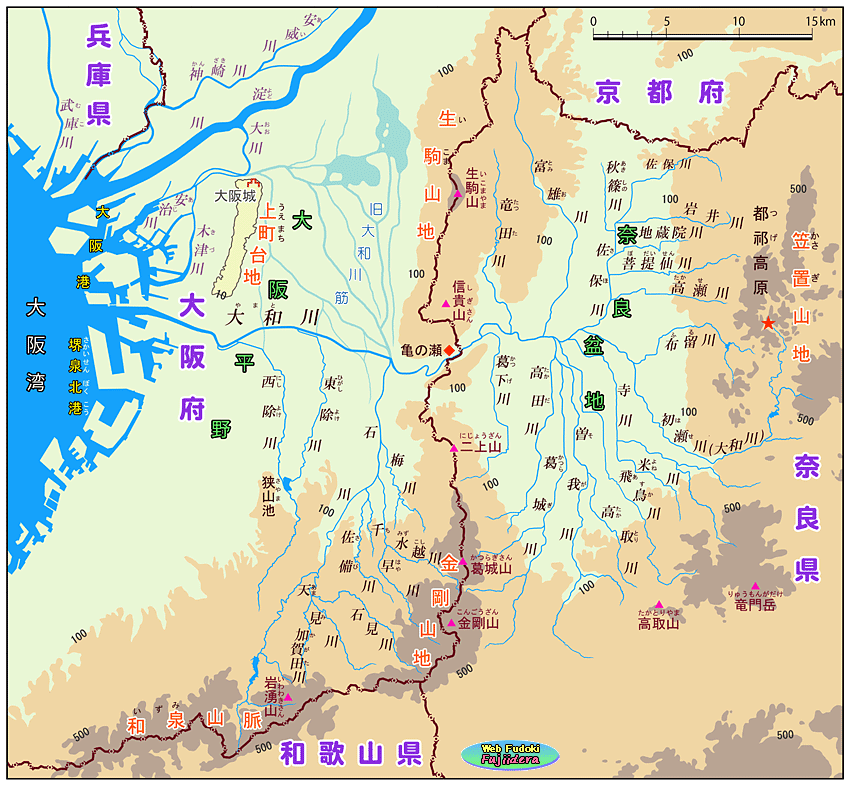

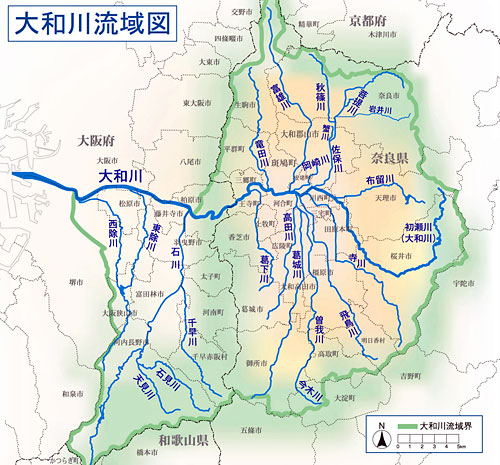

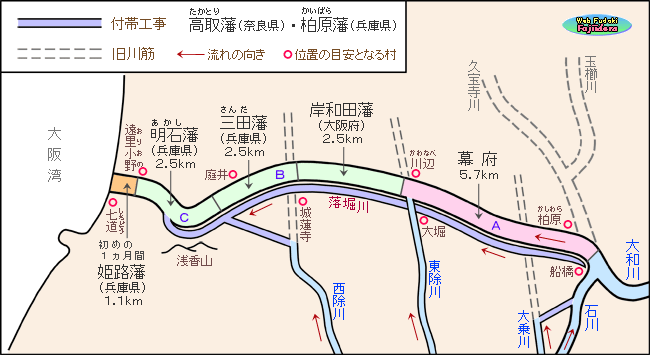

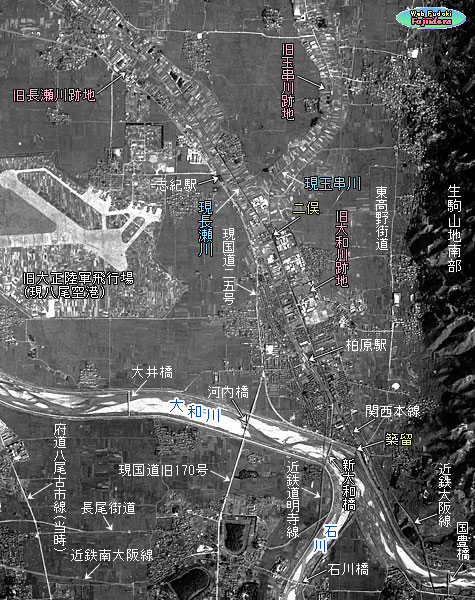

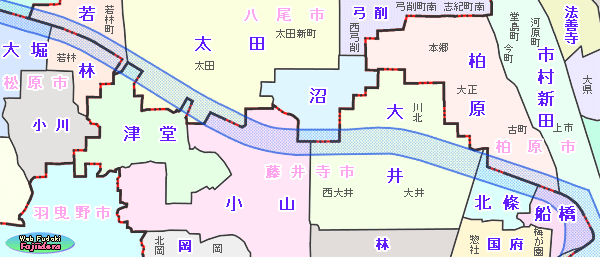

| �@ (��܂Ƃ���) �ꋉ�͐� �@�@�s �ꋉ���n�E��a�� �t�@�@�@�s �ޗnj��E���{ �t �@�ߋE���{�S���E������@�y�t�m��(�͂��̂���)�w���k�֖��P�D�P�����@�k����P�V��(�͓�����l�܂�) �@�@�@�V�@�@�@�E������(�ǂ��݂傤��)���@��������w���쓌�֖��P�O�O���@ �k����Q��(�V��a���k�l�܂�) �@�@�@�V�@�@�@�E�����@����(����ǂ�)�w���쐼�֖��P�W�O���@ �k����R��(���������_�O��h��܂�)�@���ȏ�͓��䎛�s��ߕӂ̂� �@�����Q�T���E���������_�̓쓌���P�T�O���ɔ����s�����E�����s��������ْ��ԏ�L�� �@����ʐ� �P�C�O�V�O k�u�@�@�@���� �U�Wkm�@�@�@�@�@�@�@�Ǘ��F���y��ʏȋߋE�n�������� ��a��͐쎖���� |

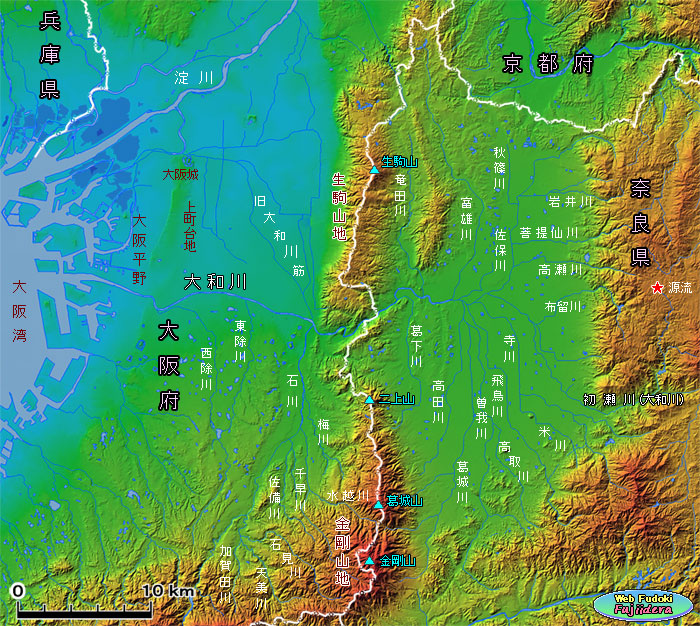

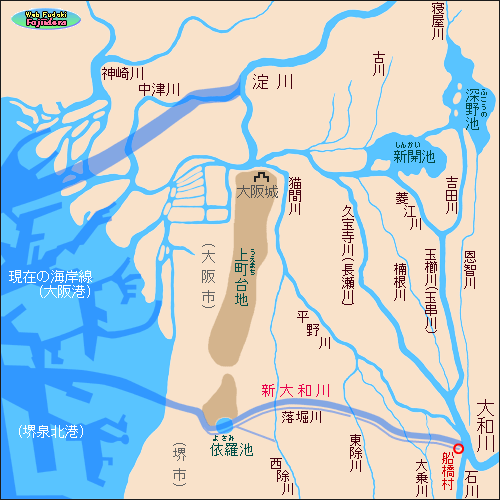

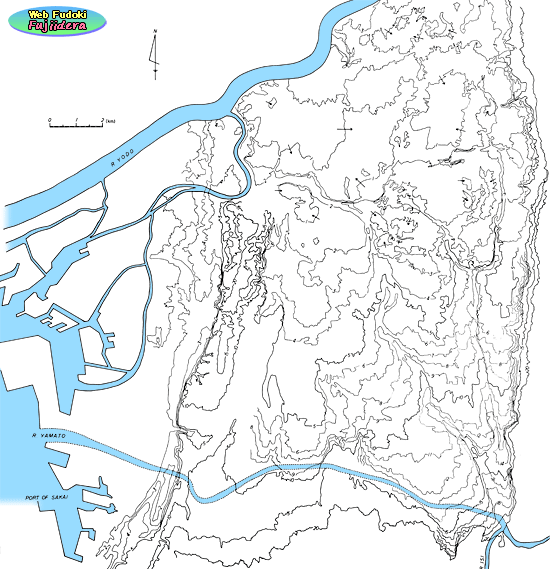

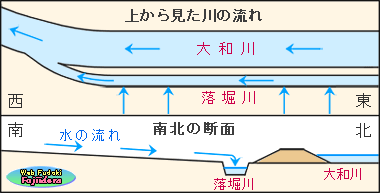

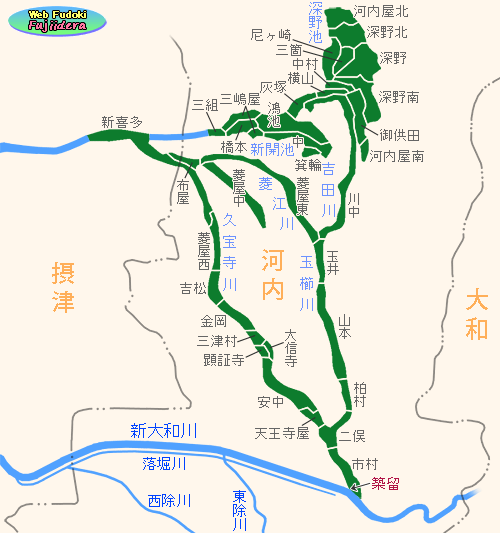

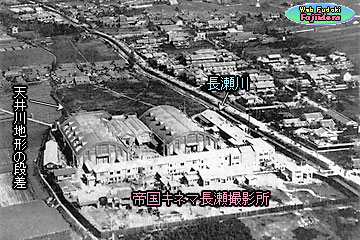

| �ޗǖ~�n�̐����W�߂���|���͑�a���� �@���䎛�s�𗬂���ɂ��ďЉ��Ƃ��ɁA�^����Ɏ��グ��ׂ��́u��a��v�ł��傤�B�ƌ������A����Ɏ������{�̑�\�I �ȉ͐�ł��B�������Ă���u�ΐ�v�ƂƂ��ɁA���䎛�s�̒n���E���j�ɖ��ڂɊւ���Ă����Ƃ��ďЉ�����Ǝv���܂��B �@�u��a��v�́A�ޗǖ~�n�Ƃ����ɖʂ���R�n�̐����W�߂ĂP�{�̐�ƂȂ�A��㕽��ɗ���o����{���łQ�Ԗڂɑ傫�Ȑ�ł��B��a �~�n�̐����W�߂���A��a�̍����痬�ꗈ���A���̂悤�ȈӖ���������u��a��v�ƌĂ��悤�ɂȂ����̂ł��傤�B�Ñ�ɂ́A�s�� �����ޗǂƓ�g�̒Â����ԏd�v�Ȑ��^�H�ł��������̂ł��B �@���̑�a�̍��ł́A�����Ɏn�܂�{���Ƃ�����́u������(�͂�����)�v�ƌĂ�Ă��܂��B�����ɂ͌��݂́u��a��v�ł����A���j�I�ɂ� �����Ɓu������v�ł��B�Â��́u�͂�����v�Ƃ��Ă�A�a�̂Ȃǂɏo�Ă��܂��B��a�쐅�n�Ƃ��Ă��A�ޗǖ~�n�̎�Ȑ삾���ł��Q�O�{ �߂��삪����A����炪�W�܂��ĂP�{�̖{���ƂȂ����삪�{���́u��a��v�ł����A�x�����܂߂����̂Ƃ��āu��a��v�ƕ\�����ꍇ�� ���Ȃ�����܂���B��㕽��ɏo�Ă�����A�������̎x�������ꍞ��ł��܂��B �@��a��ɂ��ăy�[�W���\�����悤�Ƃ��鎞�A�W����n���I�͈͂��L�����j�I�Ȍo�܂Ȃǂ������āA�e�[�}�╪�삪����ɓn��܂��B ���グ������L�����Ȃ��ƌ����Ă����قǂ���A�ҏW�ɍ���قǂł��B�{�T�C�g�͑�a����e�[�}�Ƃ���T�C�g�ł͂Ȃ��̂ŁA������ �́A�ЂƂ܂���a��̊T�v�����`�����邱�ƂɂƂǂ߂Ă��������Ǝv���܂��B���L������ɂ��Ă���a��̂��Ƃ�m���Ă����������� �Ǝv���܂����A����ɏڂ������ɂ��ẮA�����ł͐��@�ւ̃T�C�g���Љ�Ă����܂��B��a��̈ێ��Ǘ��⎡����̐������Ƃ� �ǂɎ��g�ލ��̒S�������A�u���y��ʏȋߋE�n�������Ǒ�a��͐쎖�����v�ł��B�����̃T�C�g�ł́A��a��̈ێ��E�Ǘ��Ɩ�����E �������Ƃ̂ق��A�h�Ђ��a��̐����Ȃǂɂ��Ă����グ���Ă��܂��B�����āA�]�ˎ���ɂ����̂ڂ��a��̗��j�ɂ��āA�� ���p�̊w�K���������킹�āA�ڂ����Љ��Ă��܂��B�ꌩ�̉��l�͂���Ǝv���܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

|

| �@ ���䎛�s�k���𗬂���a��(���䎛�s�k���� �k��������)�@2019(�ߘa��)�N9�� �@�@�쒆�̍\�����͐��ʒ����̂��߂̉���(����Ă�)�B���a30�N���ɑ���ꂽ�B���[�Ɍ����鋴�́@�u�͓����v �@�@�ō������P�V�O�����ʂ�B���̕ӂ�̉͏�����D����Ղ����ꂽ�B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����p�m���} |

|

| �A ���䎛�s�k���𗬂���a��(���䎛�s�k���� ��������)�@ �@2019(�ߘa��)�N9�� �@�@�@�E���Ɍ����鋴���́A��O���ߋE���{�S�����������̑�a�싴���A������V��a���B���̌���� �@�@������A�[�`�����̌����͔����s��������فu���r�G�[���z�[���v�B���̉E�������s�����B�����p�m���} |

bunkazai/2)kou-iseki/m-kawachi-wan-2.jpg)

![25) �͍]�ˎ���G�}�Ɍ���V��a��̓n���D(�쐼���)](../../../../03)koutsu/4)hashi/1)shin-yamatobashi/yamatogawa-tsukidome.png)