| پںپںپںپں —ژپ@–xپ@گى پںپںپںپں | ||||

| پ@ (‚¨‚؟‚ع‚è‚ھ‚ي) ˆê‹‰‰حگى پs ˆê‹‰گ…ŒnپE‘هکaگى پtپ@ پs ‘هچم•{ پt پ@‹ك‹E“ْ–{“S“¹پE“ى‘هچمگü“،ˆنژ›‰w‚و‚è–k‚ض–ٌ‚PپD‚W‚‹‚چپ@“k•à–ٌ‚Q‚U•ھ(‘هگ³‹´“ى‹l‚ـ‚إ) پ@پ@پ@ پ@پ@پVپ@پ@پ@پ@“yژtƒm—¢‰w‚و‚è–kگ¼‚ض–ٌ‚PپD‚X‚‹‚چپ@ “k•à–ٌ‚Q‚V•ھ(گV‘هˆن‹´“ى‹l‚ـ‚إ)پ@پ¦ˆبڈم‚ح“،ˆنژ›ژsˆو‹ك•س‚ج‚ف پ@—¬ˆو–تگد ‚P‚OپD‚Rk‡uپ@پ@ژw’艄’· ‚RپD‚Vkm(‘هچم•{‚ھژَ‘ُ‚µ‚ؤ‚¢‚éٹا—‹وٹش‚ج‚ف)پ@پ@پ@ٹا—پF‘هچم•{•x“c—ر“y–طژ––±ڈٹ |

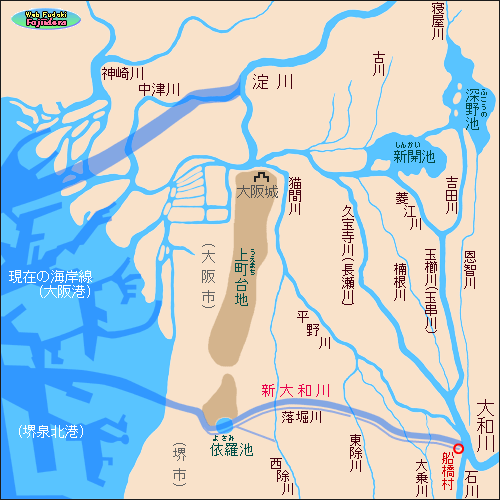

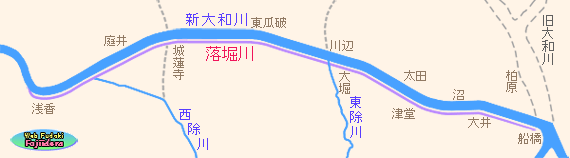

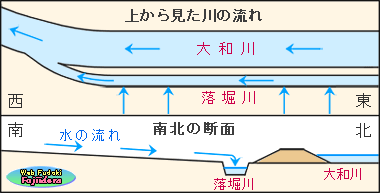

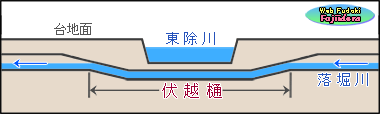

| گى‚ةٹٌ‚è“Y‚¤گى پ@‰؛‚جژتگ^‡@‡A‚ًŒ©‚é‚ئپA‘هکaگى‚جچ¶ٹف’ç–h‚ةٹٌ‚è“Y‚¤‚و‚¤‚ة•ہچs‚µ‚ؤپAڈ¬‚³‚بگى‚ج—¬‚ê‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚ھ‚ي‚©‚è‚ـ‚·پBگى‚ج‰،‚ةگىپHپBڈ‚µ•د ‚بٹ´‚¶‚ھ‚µ‚ـ‚·‚ھپA‚¨‚و‚»‚R‚O‚O”N‘O‚©‚瑱‚¢‚ؤ‚¢‚éŒُŒi‚إ‚·پB‚±‚جڈ¬‚³‚بگى‚ھپu—ژ–xگىپv‚إ‚·پBژ©‘R‚ة‚إ‚«‚½گى‚ھ‚±‚ٌ‚ب‚ة‚«‚ê‚¢‚ة•ہچs‚µ ‚ؤ—¬‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ج‚حڈ‚µ•د‚إ‚·‚ثپBژہ‚حپA‘هکaگى‚à—ژ–xگى‚àگlچH‚جگى‚إ‚·پB–ٌ‚R‚O‚O”N‚ظ‚ا‘O‚جچ]Œثژ‘م‚ةپA–ٌ‚Wƒ•Œژٹش‚ئ‚¢‚¤’´ƒXƒsپ[ƒhچHژ– ‚إ‘¢‚ç‚ê‚ـ‚µ‚½پB‚ب‚؛گlچH‚جگى‚ً‘¢‚邱‚ئ‚ة‚ب‚ء‚½‚ج‚©پA‚»‚ج——R‚âŒo‰ك‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپA•تƒyپ[ƒWپu‘هکaگى‚ج•t‚¯‘ض‚¦پv‚إڈذ‰î‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB ‚»‚؟‚ç‚ً‚²——‚¢‚½‚¾‚«‚½‚¢‚ئژv‚¢‚ـ‚·پBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@ڈم‚جژه—vچ€–ع‚إڈذ‰î‚µ‚½پuژw’艄’·‚RپD‚V‚‹‚چپv‚ئ‚¢‚¤‚ج‚حپA“s“¹•{Œ§’mژ–‚ھˆê‹‰‰حگى‚ئ‚µ‚ؤٹا—‚ًچ‘“yŒً’تڈب‚©‚ç–@’èژَ‘ُ‚³‚ꂽژw’è‹وٹش ‚ًژ¦‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‘هچم•{‚ج‚v‚…‚‚ƒTƒCƒg‚ة‚ ‚é“sژsگ®”ُ•”‰حگىژ؛‚جƒyپ[ƒW‚ة‚و‚é‚ئپAژn“_‚حپu“،ˆنژ›ژs‘هˆن2’ڑ–ع247”ش‚ج2’nگو‚جژs“¹‹´پvپAڈI “_‚حپu“Œڈœگى‚ض‚جچ‡—¬“_پv‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚ـ‚½پAگ³ٹm‚ب’·‚³‚ئ‚µ‚ؤپuٹا—‰„’· ‚RپC‚U‚X‚V‚چپv‚ئ•\‹L‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBژہچغ‚ج‰„’·‚ح‚à‚¤ڈ‚µ’· ‚پAژs‚جٹا—‚·‚é•”•ھ‚à‚ ‚è‚ـ‚·(چإ‰؛’i‚ج‡Kگ}‚ًژQڈئ)پBپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@ژn“_‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚éژs“¹‹´‚حپAگ¼•û‚ة’ت‚éچ‘“¹‚P‚V‚Oچ†(‘هچمٹOٹآڈَگü)‚©‚ç–ٌ‚P‚X‚O‚چ“Œ‚ج’n“_‚ة‚ ‚è‚ـ‚·پBڈI“_‚ج“Œڈœگى‚ض‚جچ‡—¬“_‚حپAڈ¼Œ´ ƒWƒƒƒ“ƒNƒVƒ‡ƒ“‚جگ¼‘¤‚إپA—ژ–xگى‚ھ“Œڈœگى(‚ذ‚ھ‚µ‚و‚¯‚ھ‚ي)‚ئچ‡—¬‚µ‚ؤ‘هکaگى‚ة—¬“ü‚·‚é•ْگ…کH‚ج“üŒû‚ج’n“_‚إ‚·پBژw’艄’·‹وٹش‚RپD‚V‚‹‚چ‚ج“àپA “،ˆنژ›ژsˆو‚ج•”•ھ‚ح–ٌ‚PپD‚X‚‹‚چ‚إ‚·پBژn“_‚جژs“¹‹´‚©‚炳‚ç‚ة“Œ‘¤‚ة–ٌ‚PپD‚S‚‹‚چ‚ظ‚ا‘±‚ڈم—¬•”•ھ‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·‚ھپAژs‚جٹا—‹وٹش‚ئ‚ب‚è‚ـ‚·پB ‚»‚ج“àڈم—¬‘¤‚ج–ٌ‚S‚V‚O‚چ‚حˆأ‹”‰»‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ؤپAڈم‚ح“¹کH‚ة—ک—p‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚±‚ج•”•ھ‚حچإڈم—¬•”‚ب‚ج‚إپA‚à‚ئ‚à‚ئچׂ¢گ…کH‚إ‚µ‚½پBژ„‚ح ‚T‚O”N—]‚è‘O‚ةپA‚±‚ج—ژ–xگى‚جچإڈم—¬’n“_پA‚آ‚ـ‚è‹N“_•”•ھ‚ًŒ©‚½‹L‰¯‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·‚ھپAگَ‚‚ؤ•‚à‹·‚¢گ…کH‚إ‚µ‚½پBگى‚ئŒ¾‚¤‚و‚è‚àپA‚ظ‚ئ‚ٌ ‚ا‘¤چa‚ة‹ك‚¢—lژq‚إ‚µ‚½پB‚PپD‚S‚‹‚چ‚ج”¼•ھ‹‚ة“–‚½‚é“Œ‘¤چإڈم—¬•”•ھ‚حپAŒ»چف‚حŒِ“I‚ة‚حپu‘D‹´گ…کHپv‚ج–¼ڈج‚إˆµ‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB |

|

|

|

| ‡@ —ژ–xگى‚ئ‘هکaگى(–kگ¼‚ًŒ©‚é ڈ¬ژR6’ڑ–ع) پ@پ@پ@پ@•{“¹186چ†‚ح‘هکaگى’ç–h‚ج–@–ت’†’i‚ة’ت‚ء‚ؤ‚¢‚éپB پ@پ@پ@پ@•پ’i‚ج—ژ–xگى‚جگ…—ت‚حڈ‚ب‚¢پBپ@پ@پ@2016(•½گ¬28)”N3Œژ |

‡A ‘هکaگى‚ة‰ˆ‚¤—ژ–xگى(“ى“Œ‚و‚è) پ@پ@پ@پ@پ@پ@پkGoogleEarth‚R‚c‰و 2023(—كکa5)”N4Œژ20“ْپl‚و‚è پ@پ@پ@‘هکaگى‚ج’ç–h‚ة‰ˆ‚ء‚ؤ‚¢‚é—ژ–xگى‚ج—¬کH‚ھ‚و‚‚ي‚©‚éپB |

shisetsu/2)shiritsu.shiei/14)pompjyo/koyama1806-2011.12.15-2.jpg)

shisetsu/2)shiritsu.shiei/14)pompjyo/m-suiro.png)