| 【 苅田地跡地 】 |

| 苅田池(かりたいけ)跡地 藤井寺市藤井寺3丁目 近鉄南大阪線・藤井寺駅より南東へ約500m |

|

|

||

| 消滅した小さなため池 苅田池(かりたいけ)は、昭和の末期、1980年代の終わりに埋め立てられて、 現在は消滅しています。写真①のように、地区の臨時用駐車場となって います。消滅したこの小さなため池を取り上げたのは、苅田池には少し ばかり変わった特徴があったからです。 |

|

|

|

||

| ① 苅田池跡地の駐車場(南東より) 2013(平成25)年9月 藤井寺地区の臨時使用駐車場として使われている。正面の建物は 元市立藤井寺西幼稚園の園舎。その後方の樹木は鉢塚古墳の墳丘。 |

② 苅田池跡地と鉢塚古墳 〔GoogleEarth 2023(令和5)年5月10日〕より 苅田池は、もともとは鉢塚古墳の周濠と一体となったため池で あった。周濠は埋め立てられ、幼稚園の敷地として利用されていた。 文字入れ等一部加工 |

|

| 写真②のように、苅田池は鉢塚(はちづか)古墳に接して存在していました。と言うより、鉢塚古墳の周濠と一体となったため池でした。その 鉢塚古墳の周濠も昭和40年代中頃に埋め立てられ、苅田池の一部とともに新設された藤井寺西幼稚園の敷地となりました。藤井寺西幼稚園 は1970(昭和45年) 4月に藤井寺西小学校内で開園し(2020年閉園)、12月に現在地の新園舎に移転しました。この時に苅田池は鉢塚古墳とは 完全に切り離され、残った部分だけの小さなため池となりました(写真③)。後に埋め立てられて駐車場となりますが、写真①がその現在の 様子です。駐車場の向こうに見える建物が元幼稚園の園舎です。その後方の大きな樹木の見える所が鉢塚古墳の墳丘です。 写真③④は1977(昭和52)年に撮影されたものですが、残された小さな「苅田池」の姿がよくわかります。幼稚園舎の窓のすぐ下が苅田池 の水面でした。埋め立てられた鉢塚古墳の周濠が幼稚園の園庭に利用されています。 |

||

|

|

|

| ③ 苅田池と周辺の様子(北東より) 1977(昭和52)年5月 | ④ 苅田池と周辺の様子(西より) 1977(昭和52)年5月 | |

| 埋め立てによってだんだん小さくなっていった水面の最後の形である。この10年ほど後にはこれも埋め立てられ、苅田池のすべての水面が消えた。 | ||

| 『大阪府立近つ飛鳥博物館図録18 百舌鳥・古市 門前 古墳航空写真コレクション』(大阪府立近つ飛鳥博物館 1999年)より 切り抜きや文字入れ等一部加工 | ||

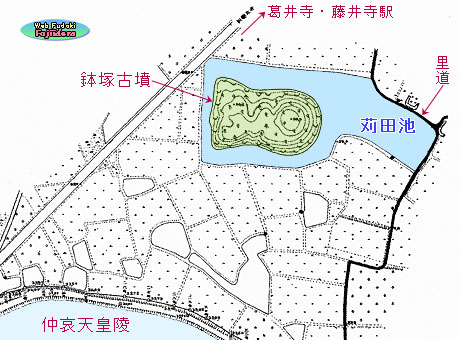

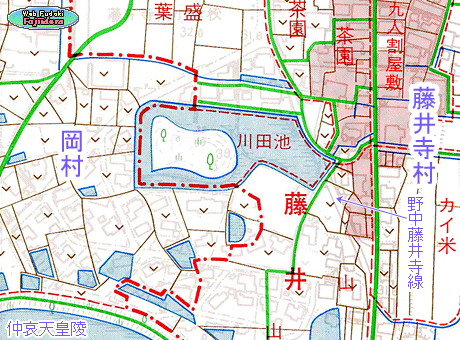

| 古墳とひと続きのため池 「鉢塚古墳の周濠と一体となったため池」と紹介しましたが、その様子は昔の測量図や地籍図、写真で見ることができます。また、古く は江戸時代の村絵図などでも描かれています。いくつかの資料を紹介しておきます。 ⑤図は、1928(昭和3)年に製作された『仲哀天皇恵我長野西陵之圖』(帝室林野局)の一部です。標題の通り「仲哀天皇陵」の測量図で、 1926(大正15)年の測量に基づいて製図されています。戦後間もなくに撮影された写真⑦と比べ、苅田池と仲哀天皇陵の間の様子はほとんど 変わっていないことがわかります。帝室林野局というのは、戦前に皇室財産である御料林の管理経営を行った宮内省の外局です。天皇陵な どの陵墓の管理は宮内省諸陵寮でしたが、陵墓の測量については林野の測量・管理に慣れている帝室林野局に委ねられたものと思われます。 仲哀天皇陵の測量図でありながら苅田池の図も載っているのは、鉢塚古墳が仲哀天皇陵の陪冢である可能性があり、将来陪冢に治定され る事態に備えたのではないかと考えられます。実際、その後の考古学的調査・研究の成果として、現在は多くの研究者によって陪冢である と考えられています。宮内庁による陪冢の治定は受けていませんが、1979(昭和54)年12月22日に国の史跡に指定されています。 図⑥は、『藤井寺市史 第10巻 史料編八上』に載っている「地籍集成図」の一部です。明治初期の各村の地籍図を集成して作成されたもの ですが、大字(おおあざ)の区分や小字(こあざ)の区分、小字名などを知ることができます。この図でも苅田池は鉢塚古墳周濠と一体の池として表示され ています。ただ、注目されるのは、池の名称が「川田池」となっていることです。これは、池そのものが「川田池」と呼称されていたのか、 小字名として慣習的に「川田池」とされていたのか、他の史料からは判定できませんでした。 図⑥の背景に薄く見えている市街図は昭和30年代中頃と思われる美陵町(みささぎちよう)市街図です。まだ市制が施行されていない時です。 「川」の字の付近に古墳周濠と苅田池の仕切り堤のような線が見えます。同時期の写真⑧に写っている様子と符合しています。この頃、そ れまでひと続きで一体だった周濠とは切り分けられていたことがわかります。 この一体型の池は、古墳の周濠としてもため池としても特殊な形態です。歴史的順序としては古墳の方が先のはずで、古墳築造の時点で は当然普通の前方後円墳の周濠の形だったはずです。わざわざ変形となる周濠を造る必要はないからです。後の時代の中世か近世になって ため池が造られたと思われますが、その時に、何らかの考えで古墳周濠も利用できるような造り方をしたものでしょう。その時点ですでに 古墳自体が民有地だった、できるだけ用水の量を確保したかった、ため池造成のために潰れる水田の面積を少なくしたかった、等々考えら れます。それについては、市史の中にも手掛かりとなる史料は見当たりませんでした。 |

|

|

|

| ⑤ 鉢塚古墳の測量図 1926(大正15)年測量 苅田池は、鉢塚古墳周濠と完全に一体の池となっている。 『仲哀天皇恵我長野西陵之圖』(帝室林野局 昭和3年製図)より 切り抜きの上、着色、文字入れ等一部加工。 |

⑥ 地籍集成図で見る苅田池周辺 ここでは「川田池」となっている。 明治初期の地籍図を集成している。背景地図は昭和30年代中頃の市街図。 『藤井寺市史 第10巻 史料編八上』「5 地籍集成図」より 継ぎ目消去、文字入れ等、一部加工。紫色文字が追加した文字。 |

| 道路新設で削られた苅田池 図⑥の背景地図や写真⑦を見ると、苅田池は戦前に新設された道路によって東側の一部を失っていることがわかります。この新設された 道路ですが、これに関する史料として『藤井寺市史 第6巻 史料編四下』に「苅田池の大阪府への売却」という史料が見られます。これは 当時の藤井寺地区(旧藤井寺村)から藤井寺村長(大正4年合併成立の藤井寺村)に提出された「申込書」です。以下に紹介します。 『申込書 南河内郡藤井寺村大字藤井寺参百八四番地ノ五苅田池 一 溜池 弐畝弐歩(約205㎡) 此売却代金参百七拾弐円也 同 所 参百四拾七番地ノ弐字墓口 一 田 拾七歩(約56㎡) 此売却代金八拾五円也 右溜池及田右代金ヲ以テ大阪府ヘ売却可致候ニ付村会ニ提案相成度此段申込候也 昭和参年弐月弐拾四日 大字藤井寺常設委員 幸田文造(印) 藤井寺村長 堀端重太郎殿 理由 府道大阪古市線改修ニ付道路敷地トシテ売却スルモノナリ。』(「昭和2年1月~3年12月末 議事書類綴甲」藤井寺村 より) 文面からは、苅田池の東端を削った道路は「府道大阪古市線」のように思われます。この「府道大阪古市線」は、後の昭和13年にここよ り400mほど東にバイパスとなる現在の府道大阪羽曳野線(府道186号)が開通します。それまでの府道大阪古市線は、旧街道「古市街道」 が府道に指定されていたと思われます。古市街道は「大坂道」とも言われ、古市や藤井寺の地域と大阪市内を結ぶ重要な街道でした。旧来 の古市街道は葛井寺の山門前から真っ直ぐ南に延びる道路だったのですが、昔の馬車道で狭かったため、新たに苅田池の横を斜めに通る部 分バイパス(写真⑦)を造る工事が、この昭和3年の「府道大阪古市線改修」だったようです。 1938(昭和13)年にバイパスの新線「府道大阪古市線」が開通してからは、苅田池横の道路は「町道野中藤井寺線」に認定され、次第に生 活道路としての存在に変わっていきます。やがて、藤井寺駅に近い北の方では商店が並びだして、戦後になると商店街が形成されていきま した。この野中藤井寺線は、現在は「市道城山野中線」として認定されており、現在も藤井寺駅・葛井寺周辺と南方の野中地区とを行き来 する際の重要な生活道路です。 ちなみに、上記の申込書が提出された昭和3年という時期は、藤井寺の地域にとっては大きなエポックとなる年でした。当時の大阪鉄道 (現近畿日本鉄道)が藤井寺駅前で進めた都市開発事業「藤井寺経営地」の建設が進行中で、前年から分譲住宅地の販売が開始されており、 この昭和3年5月には、藤井寺球場と藤井寺教材園が完成して開場・開園しています。藤井寺の地が、大阪市郊外に点在していた一田園村 落から校外住宅地へと変貌して行く、その出発点ともなる年でした。昭和3年10月15日、藤井寺村の人口が 5,000人を越えたことにより、 町制施行をして「藤井寺町」が誕生しています。 |

||

| 江戸時代の苅田池 さかのぼって、江戸時代の苅田池の様子はどうだったのでしょうか。江戸時代は苅田池は藤井寺村所有のため池でした。図⑥のように、 鉢塚古墳から西側は隣り村の岡村でした。岡村は、図の下に見える仲哀天皇陵(岡ミサンザイ古墳)の周濠の水も利用しており、「陵池」な どと呼ばれていたようです。藤井寺村も岡村も、他にいくつかのため池を所有していました。 『藤井寺市史 第10巻 史料編八上』には、江戸時代の藤井寺村の村絵図が何点か掲載されています。苅田池を描いた図は、いずれも⑤図 や⑥図のように周濠と一体となった形で表されています。その頃から戦後まで同じだったことがわかります。製作時期がわかる村絵図とし ては、「宝暦8(1758)年7月23日」「文化元(1804)年8月」「天保14(1843)年7月」「文久2(1862)年2月(写)」の4点が載っています。 最も古い宝暦8年版を見ると、池そのものの名前は書かれていません。池の中に「藤井寺村領 池」とあります。注目されるのは、鉢塚古 墳の墳丘の中に「岡村領山」と書かれていることです。⑥図のように、苅田池と鉢塚古墳の全体は藤井寺村領に属していますが、鉢塚古墳 の墳丘部だけは岡村領だったのです。他の2点の村絵図でも「岡村領」と書かれています。つまり、池の用水と墳丘部分とでは、その所有 権が別であったということです。おそらく過去に何らかのいきさつがあって、少々特別な権利関係が存在していたものと思われます。 『藤井寺市史 第7巻 史料編五』掲載の『宝暦八年 河内国丹南郡藤井寺村明細帳』に、苅田池そのものは記述されていませんが、鉢塚 古墳についての記述が見られます。『一 はち山 東西三十壱間(約56m) 南北廿壱間(約38m) 松木有 持主友右衛門 但シ岡村領分入込ニ山 年貢八合五勺(しゃく)(約1.53㍑)岡村庄屋江納来候』。ここでは鉢塚古墳は別名の「鉢山古墳」で書かれています。墳丘の松の木は友右衛門と いう個人の所有だったようです。同じ宝暦8年の『河内国丹南郡岡村明細帳』にも同様の趣旨の記述があり、内容は一致しているので間違 いないでしょう。ちなみに、藤井寺村明細帳の末尾に7名の提出者名が書かれていますが、その筆頭者が「友右衛門」となっています。 墳丘の山を領有する岡村に対して米約1.53㍑分の山年貢が納められていたことがわかります。ただし、18世紀中頃の話です。 市史には年号の入っていない『河内国丹南郡藤井寺村溜池絵図』という絵図も載っています。藤井寺村内のため池の位置や樋門の位置が 詳しく描かれていますが、この絵図には「苅田池」の名がはっきりと書き込まれています。 |

|

|

|

| ⑦ 1946年の苅田池周辺の様子 文字入れ等一部加工 〔米軍撮影 1946(昭和21)年6月6日 国土地理院〕より |

⑧ 1961年の様子 〔1961(昭和36)年5月30日 国土地理院〕より 文字入れ等一部加工 |

| 戦後の苅田池と周辺の変化 写真⑦は、第2次大戦の敗戦から1年足らずの時期に、当時の駐留米軍によって撮影された水平空中写真の一部です。公開されている藤 井寺市周辺の水平写真としては最も古いもので、貴重な資料写真となっています。米軍は翌1947年と1948年にも撮影しています。これを見 ると、東の野中藤井寺線の道路と西の春日丘住宅地の間の様子は、図⑥の時代とそんなに変わっていないことが見て取れます。春日丘住宅 地は、昭和初期に「藤井寺経営地」の中に造成された分譲住宅地です。大阪市郊外の田園地帯に突如誕生した小規模ニュータウンでした。 この頃から現在の藤井寺市域の人口は増加を始めて行きます。写真⑦当時の苅田池は、依然として古墳周濠と一体だったのかどうか、写真 からはよくわかりません。それ以前と変わったと思われるのは、鉢塚古墳前方部側(西側)に道路ができ、南側には2棟の細長い建物が建っ ていることです。古墳の周囲が住宅地化する前触れのような変化です。この後、この地域は急速に住宅地化して市街化が進んで行きます。 写真⑧は、写真⑦から15年後の様子です。日本社会は高度経済成長期に入り始めていました。この3年後には東京オリンピックが開催 されています。写真では、鉢塚古墳周濠と苅田池の仕切り堤のような線が見えます。それまでひと続きで一体だった苅田池と周濠とは、切 り分けられていたことがわかります。周辺の大きな変化としては、鉢塚古墳や苅田池がすっかり住宅で囲まれていることです。古墳の南側 には、新たに住宅街道路が何本もできています。もう一つの大きな変化は、辛國神社南側に藤井寺南小学校があることです。この場所は、 もともとは1949(昭和24)年9月に当時の藤井寺町立中学校(現藤井寺市立藤井寺中学校)の校舎が新設された所です。その後、1960(昭和35) 年3月に藤井寺中学校の新校舎が現在地に完成し移転しました。入れ替わりにこの年の4月に、藤井寺小学校から分離した藤井寺南小学校 が開校し、藤井寺中学校跡の校舎に入ったのです。当時はすべて木造校舎だったことが写真でわかります。この学校用地確保のために、鉢 塚古墳北西側を通る直線道路は少し曲げられていることがわかります。校庭面積をギリギリで確保できたものと思われます。 学校が増えたということは、児童数が増えたということです。第1次ベビーブームの影響もあったでしょうが、より大きな要因は流入人 口の増大です。いわゆる人口のドーナツ化現象で、大阪市の衛星都市であった藤井寺市域(当時は美陵町)は急速に流入人口が増大し、大阪 市のベッドタウンの役割を担うようになりました。写真⑧の約20年後、藤井寺市の児童数はピークを迎えることになります。 |

|

|

|

| ⑨ 1975年の様子 〔1975(昭和50)年1月24日 国土地理院〕より 古墳周濠と苅田池の一部が埋め立てられ、幼稚園が建設された。 文字入れ等一部加工 |

⑩ 2007年の様子 〔2007(平成19)年9月19日 国土地理院〕より 苅田池の残り部分もついに埋め立てられて駐車場に変わった。 文字入れ等一部加工 |

| 写真⑨は、写真⑧の14年後の様子です。この間、鉢塚古墳の周濠と苅田池の一部が埋め立てられ、1970(昭和45)年4月開園の藤井寺西幼 稚園の園舎がこの年の12月に完成しました。古墳周濠を園庭に利用し、苅田池の埋立地には園舎が建てられました。市道城山野中線から幼 稚園裏門に入る池沿いの道路も造られています。藤井寺南小学校の場所は藤井寺西小学校に変わっています。藤井寺南小学校は1966(昭和41) 年3月までに現在地に建てられた新校舎に前面移転していました。その後、新設小学校開校のために全校舎が建て替えられ、幼稚園と同時 の1970(昭和45)年4月1日、藤井寺南小学校から分離した藤井寺西小学校が開校しました。西幼稚園は西小学校の併設幼稚園でした。藤井寺 西幼稚園は近年の入園児減少を受けて、2020(令和2)年3月末で閉園となり、分離前の藤井寺南幼稚園に統合されました。 鉢塚古墳は周濠を失いましたが、この後1979(昭和54)年12月22日には国の史跡に指定されています。国史跡とは言うものの、墳丘の山は 事実上出入り自由状態であったため、近所の子どもたちの格好の遊び場となっています。 |

||

| ついに苅田池が消滅 写真⑩は、写真⑨から32年後の様子です。この間には、昭和から平成に変わ るという大きな節目もありました。写真を見ると、住宅が増えたことのほかに、 家々の屋根の色があちこちで変わっていることに気づきます。建て替えが行わ れたことを示しており、それだけ時の経っていたことがわかります。 苅田池の様子はと言うと、ついに消滅していることがわかります。既述の通 り、昭和の末期に埋め立てられました。かつての藤井寺村の域内にあったため 池の内、現存するのは写真右下に一部が見える「新池」だけです。その新池も 半分近くが埋め立てられた残りの部分です。写真では残りの田畑がごくわずか になっているのがわかります。苅田池や新池の用水を利用する下流側の農地は 極端に減少し、農業水利の需要はわずかなものになっています。それら地域の 土地利用の変化を反映して、ため池が次々と姿を消していくのも地域変化の流 れのひとつなのかも知れません。世代が変わって行けば、かつての幼稚園舎や 駐車場の下は水で満たされた池であったことを知る人も、ごく少数となってい |

|

|

| ⑪ 最近の様子 2019(令和元)年5月14日 藤井寺西小学校創立50周年記念撮影写真より 切り出しの上、文字入れ等一部加工。 |

||

| くことでしょう。 |

||