| 【 ブクンダ池(仏供田池)跡地 】 |

| 仏供田池(ぶくんだいけ)跡地 藤井寺市藤井寺1丁目 近鉄南大阪線・藤井寺駅より南へ約130m(北東角まで) 《 ブクンダ公園 面積:2,391㎡ 開設:1973(昭和48)年 》 |

|

|

| ブクンダ池は、私が藤井寺市域の「ため池」に関心を持ち、ため池の変遷を調べてみようと思った、その切っ掛けとなった池です。私が 藤井寺市に住み始めた頃にブクンダ池は埋め立てられて公園などに変わりました。当時私は近くに住んでいましたが、“健在”であったブ クンダ池の姿は、残念ながら一度も見たことがありません。しかしながら、いろいろと調べてみると、ブクンダ池の移り変わりは、時代と 共に変化してきた藤井寺市域を象徴するようなものではなかったか、と感じるようになりました。それらの“ブクンダ池物語”を是非知っ ていただきたいと思います。特に市民の皆さんにはよく知っていただいて、「仏供田池」の名を記憶に留めてほしいと願うものです。 |

|

| ① 仏供田池跡地の「ブクンダ公園」(東より) 2019(令和元)年5月 後方左の建物は市立藤井寺駅南駐輪・駐車場の立体駐車場。右側の棚は、開花期の藤棚。 手前のくぼ地は元はせせらぎだった。 合成パノラマ |

|

| ② ブクンダ公園の藤棚(北西より) 2019(令和元)年5月 合成パノラマ |

| ちょっと変わった名前-どうして「ブクンダ」? 「ブクンダ池」という表記を見ると、多くの人は「外国語に由来するのか?」と思ってしまいます。今ではカタカナ表記が普通になって いますが、“本名”は「仏供田池」というれっきとした漢字の名前です。 「ブクンダ」という名称が登場したのは、「ブクンダ公園」が誕生した時です。この公園は、元は「ちびっこ広場」という公園で、1974 (昭和49)年1月に仏供田池を埋め立てた跡地にできました。市内の都市公園の第1号でした。それから数年後、藤井寺市では、新しく造ら れる公園には旧小字(こあざ)名を付けることになり、それに合わせて既設の「ちびっこ広場」も名称が変更されました。そして、決まった公園 名が、小字名「仏供田池」から採った「ブクンダ公園」だったのです。「仏供田公園」という漢字名では読みにくいことから、「ブクンダ 公園」というカタカナ表記が使用されました。「ブクンダ公園」という名称が一般化してくると、元の池の名も「ブクンダ池」と表記され るようになったのです。もともと「仏供田池」であったことを知る人もだんだん少なくなっています。 「仏供」は、一般に「ぶぐ・ぶつく・ぶっく・ぶつぐ」などと読みます。促音が無発音となって「ぶく」となる場合もあります。意味は 「仏様へのお供え物(主として食物)」です。「仏供田」は「仏様へお供えする米を作る田」ということになります。一般的には「仏供田」 は、大名などが仏様に米を供えるために寺に寄進した田畑のことを指します。「ぶぐ・ぶっく」が音読みなので、全体も「ぶっくでん」ま たは「ぶくでん」と音読みになるのが普通です。 「仏供田」という地名は全国各地にありますが、「ぶくでん」「ぶつくでん」「ぶっくでん」などと呼ばれています。「ぶくでん」が最 も多いようです。仏供田とよく似た地名に「御供田」があります。大阪府でも大東市の地区名として存在し、「ごくでん」と読みます。由 来は、社領に寄進した説、寺領だった説などがあるもののはっきりしません。寺社の別はともかくとして、「御供え」用の田であることは 推定できます。「仏供田・御供田」という同じような由来の地名が、一般的には「ぶくでん・ごくでん」というよく似た読み方になってい ます。 このような読み方が、藤井寺市の「仏供田池」ではどうして「ぶくんだ」になったのでしょうか。私は以前には次のように推測していま した。まず、「仏供田」をいわゆる“重箱読み”で「ぶっくだ」または「ぶくだ」と読んだ。その後、「ぶっくだ → ぶっくんだ → ぶく んだ」或いは「ぶくだ → ぶくっだ → ぶくんだ」などの変化があった。それが自然な流れだと思ってきました。ところが、後に、新しい 史料に出会ったことで、ことはそう簡単ではないことに気が付きました。 本来の名は「ぶくでん池」 『藤井寺市史第7巻・史料編五』掲載史料で宝暦8(1758)年5月作成の文書『河州丹南郡岡村明細帳』には、この池だけ仮名書きで「ふく でん池」と載っています。『藤井寺市史第10巻・史料編八上』掲載で、同じ宝暦8年の7月作成『河内国丹南郡岡村絵図』には、池の中に 「ふくてん池」と記入されています。江戸時代の文書では濁点を省く表記は普通のことで、どちらも「ぶくでん池」を表します。。 また、『藤井寺市史第6巻・史料編四下』掲載、文化10(1813)年6月岡村作成の文書『溜池用水樋御入用御普請所之分控』の中には、は っきりと仮名書きで「ぶくでん池」が出てきます。岡村の“公文書”に当たる文書に書かれた「ぶくでん池」の名称は、村の人々にも共有 されていたはずです。このことから、幕末近くの時点では「ぶくでん池」が基本となる名称だったと思われます。つまり、私の推測の前提 であった「ぶっくだ」「ぶくだ」の読みではなかったということです。 そうなると、どうして「ぶくでん」が「ぶくんだ」に変わったのか、という疑問が生じてきます。この場合、上記の私の推測のような促 音がらみの変化は起きないはずです。「ぶくでん」が訛って「ぶくんだ」に変化したと考えるには、その期間が短か過ぎるのです。私の新 たな仮説は、「ある時期に突然変わってしまったのではないか。」という推測です。 ①「仏供田池」という漢字名を知らない人が、池の名を知っていそうな人に口伝えで「ぶくでん池」を聞いた。②それを記録したり、さ らに伝えたりする過程で、“記憶間違い”などにより「ぶくんで池」にしてしまった。③さらに記憶間違いや聞き間違いが重なって「ぶく んだ池」に変わってしまった。上記の私の初めの推測よりもずっと起こる可能性が高い“言い変わり”です。 こう考えると、短期間にコロッと変化したこともうなずけるのです。「ぶくでん池 → ぶくんで池 → ぶくんだ池」のような、記憶間違 いや聞き間違いによる“突然変異”が起きた結果だったのではないでしょうか。それも、案外新しい時期のことではなかったかと、私は推 測します。「ブクンダ公園」の名称に変えられた時期は、上で紹介した藤井寺市史の刊行が始まる前で、「ぶくでん池」の名称を史料から 見つけるのは簡単ではなかったと思われます。市の文化財保護課もまだできていない時期でした。身近に居る池の名を知っていそうな人に 聞く、という聞き取り作業で調べたとしても間違いではなく、当時は普通に行われる方法だったでしょう。ただ、もう少し念を入れた確認 作業がほしかったと私は思います。 「ぶくでん池」という江戸時代以来の本来の呼称が史料で確認できるからには、「ブクンダ」という誤った名称は変えるべではないかと 個人的には思います。「ぶくんだ池」という実在しなかった字(あざ)名をもとに付けられた「ブクンダ公園」というおかしな名前は、誤認の 産物としか私には思えません。「ぶくでん公園」とか「ぶくでん池公園」が、本来与えられるべき名称だと思うのです。 ところで、「仏供田池」の名の基である「仏供田」自体はどこにあった「田」のことでしょうか。それがわかる史料はありません。最も 考えられるのは、仏供田池そのものが元は田であったということです。水田をため池に転用したのではないかと考えられます。或いは、周 辺に仏供田が在って、その田に利用されるため池だったのかも知れませんが、明治初めに残る小字(こあざ)名では、周辺に「仏供田」の小字名 はほかには存在しません。はたまた、別の考え方として、実際の仏供田とは関係無く、単なるネーミングとして「仏供田」が付けられただ け、という可能性も無くはありません。知りたいところです。 |

||

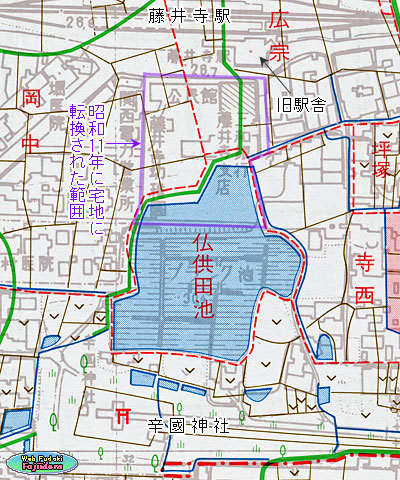

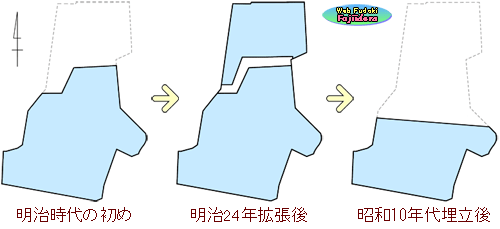

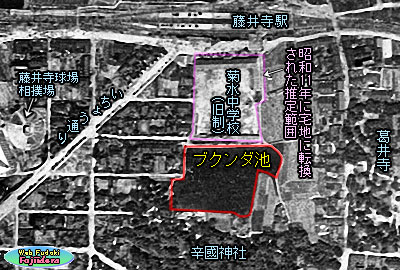

| 時代で変わった池の大きさと形 右の写真③は、仏供田池跡地と周辺の現在の様子です。昭和40年代中頃に埋 め立てされる前の池の形が赤線の範囲です。仏供田池は昔から旧岡村の共有地 だったのですが、市有地となって埋め立てられました。この時期、藤井寺市は 人口の急増期で、小・中学校や幼稚園・保育所などの公共施設が相次いで新設 されていました。もともと市域の狭い藤井寺市では、比較的利便性の良い場所 に公共施設の用地を確保することは簡単ではありませんでした。必要とされる まとまった面積、市街化が進むに連れて上昇する地価、いずれも大きな課題で す。市街化と反比例するように田畑が減少する中、ため池が一つ、また一つと 公共施設用地として転用されていきました。 仏供田池の場合は、1971(昭和46)年4月に市立第3保育所を開設する計画が 進んでいました。同時にこの地域には無かった都市公園の整備も計画されまし た。現在のブクンダ公園ですが、もしこの時期に公園を造っていなければ、現 在の時点で公園を新設することはまず無理だったでしょう。さらに、マイカー 時代の到来により藤井寺駅の近くにも公営駐車場の新設が求められ、公園・保 育所用地の残り部分が市営駐車場となりました。写真⑬がその様子ですが、当 |

|

|

| ③真上から見た仏供田池跡地の様子 赤線の範囲が昭和 40年代まで存在した仏供田池の範囲。藤井寺駅と仏供田池跡 地との 間の部分が、かつて池だった所。 文字入れ等一部加工 〔(GoogleEarth 2023(令和5)年5月10日〕より |

||

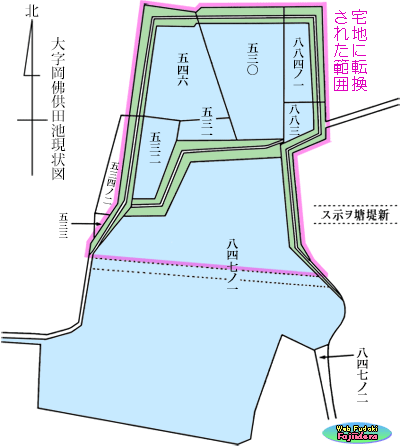

| 初は平面式の屋外駐車場でした。 高度経済成長と共に駐車需要は急速に高まり、やがて駐車場は立体式に変わ って駐輪場も併設されました。わずかに残っていた仏供田池の水面もコンクリ ートで覆われて、屋外駐車場が増設されました。それでも駐車場は不足気味と なり、今では、ブクンダ公園の周辺にはいくつものコインパーキングが開業し ています。それらの場所は、かつては商業ビルや商店が並んでいた所です。そ こにも時代の変化を見て取ることができます。 右の④図は『藤井寺市史第10巻』掲載の『地籍集成図』の仏供田池の部分で す。明治時代初期までの地籍図が基になっていますが、江戸時代の終わり頃と ほとんど同じだと思われます。江戸時代に作成された岡村絵図でもほぼ同じ形 の仏供田池が見られます。下地となっている背景の地図は、昭和30年代中頃に 旧美陵町(みささぎちょう藤井寺市の前身)が作成した管内図だと思われます。写真⑪ の様子がちょうどこの地図の時期です。 仏供田池の姿は、江戸時代から長らくこの図のような大きさ・形で続いてき たと思われますが、明治時代の中頃になって一大変化が起こります。農業用水 の不足に悩む岡村の人々が、仏供田池の拡大を目指したのです。拡大と言って も、実際は仏供田池の北側に隣接して別のため池を新設するというものでした。 藤井寺市史には、このため池新設に関わる史料が何点も載っています。 拡大された仏供田池-第二の仏供田池 『藤井寺市史第9巻』に『溜池築造之儀ニ付御願』という文書が載っています。 明治24(1891)年3月に丹南郡長野村の村長から大阪府知事宛に提出されたもの です。旧岡村は明治22年4月に藤井寺村・野中村と合併して「長野村」となって いました。御願い本文の前半部分を紹介してみます。 『一 本村大字岡ハ耕地ニ比シ従来之溜池僅少ナルカ為 養水欠乏ニシテ多 |

|

|

| ④『地籍集成図』(部分)に見る昔の仏供田池の形 『藤井寺市史・第10巻』より 背景の地図は昭和30年代中頃。 黒色文字と紫色の表示以外は原図のままである。 |

||

| 年旱害ニ係リ難渋ニ付 今般村会決議之上字岡中及広宗ニテ新池相設ケ度 隣地主及水利関係者江示談候処 何等之故障モ無之候条 願意 御聴許被成下度 …(以下略)』というものです。要点は「岡地区(岡村)は耕地に比べて今まで溜池が少なかったため、用水不足で長年旱害 に苦しんできました。そこで、この度村議会で決議して、岡中及び広宗の字地に新池を築造したいと思い、隣接地主と水利関係者に相談した ところ、何の問題も無かったので、私たちの願いをお聴き入れくださいますよう…」ということです。岡中・広宗という字地は、上の④図 で仏供田池の北側に隣接している土地です。本文・日付の後には、「丹南郡長野村大字岡 村長 藤野完平」とあり、公印が押印されていま す。さらにその後には、4名の地主、8名の隣地主、6名の水利関係人の署名と捺印が続いています。 この御願い文書には添付書類があり、『溜池築造潰地取調書』『新池築造目論見書』が市史に載っています。『溜池築造潰地取調書』に は、各地番毎の潰(つぶれ)地の面積、土地の種類、地価、持ち主が詳細に記されています。これによれば、新しいため池築造のために潰れ地 となる面積の合計は「五反壱畝四歩」となっています。換算すると、約5,072㎡(約0.5ha)になります。その内、88%が水田でした。これ ら潰れ地の合計地価は「三百七拾七円八拾壱銭」となっています。 『新池築造目論見書』には各工事種類別に、面積、見込み延べ人夫数、予定賃金の合計が列記されています。また、杭や縄などの材料費 なども書かれています。この目論見書では、潰れ地の買い取り費用と工事費用の合計金額が「六百四拾四円七拾九銭」となっています。新 池築造事業の総予算、というところでしょうか。 以上の文書とは別に、同じ明治24年3月18日付『官有道敷払下願』という文書も市史に載っています。これも長野村長から府知事宛に提出 されたものですが、要点は、「仏供田池の北端から北方の岡村の集落までつながる道路の一部を、新池築造のために払い下げしてほしい。」 という内容です。願い文と添付図によれば払い下げに該当する道路は、仏供田池北端から北へ33間(約60m)の長さ、幅が半間(90cm)で、面 積は17坪ほどです。この33間の長さを④図の地籍図に当てはめてみると、新池の北端は現在の藤井寺駅前道路の南側付近となり、他の資 料とも概ね合致します。該当の道路は、④図の地籍図で三和銀行と重なる緑の線がそうです。この図で、紫色の線で示した形が拡大さ れた仏供田池の形を表しています。 |

||

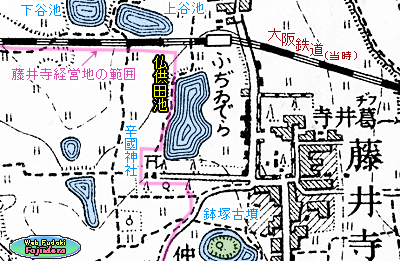

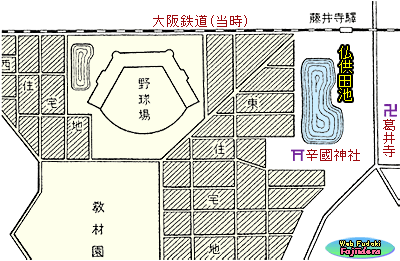

| 地図で見る第二の仏供田池 拡大された仏供田池の様子を見ることができる写真はありません。少ないながら、この時期の仏供田池が記載された地図を見つけました。 ⑤と⑥の地図がそれです。⑤の地図は、昭和4年に発行された2万5千分の1地形図『古市』の一部を拡大したものです。戦前に地図の製 作・発行を行っていたのは陸軍参謀本部で、陸地測量部という外局が担当していました。地図は軍事情報として扱われていたのです。これ らの地図は、俗に「陸測地図」とも呼ばれています。戦後は政府の民政事業に移管され、現在の国土交通省・国土地理院に引き継がれてい ます。⑤図は昭和初期なので、横書きが右からになっています。また、「ふぢゐでら」の旧仮名遣いが目立ちます。大正11(1922)年に藤井 寺駅が開業しているので、鉄道が通ってからまだ数年後の時期です。明治中期に拡大された仏供田池の形がよくわかります。下の⑦図の形 にほぼ対応していると言ってよいでしょう。この時期の仏供田池の形を表した数少ない貴重な地図です。 ⑥図も⑤図とほぼ同じ頃の様子を表した地図で、昭和27(1952)年近畿日本鉄道発行の『大鉄全史』に載っていた地図です。概要を示すため に模式図として描かれており、仏供田池の形も模式化されていて正確なものではありません。「大鉄」とは「大阪鉄道」のことで、後に合 併で誕生する「近畿日本鉄道」の母体となった鉄道会社の一つです。『大鉄全史』発行の時点では近畿日本鉄道になっていましたが、同書 で掲載されている地図の多くは戦前に作成されています。大阪鉄道は合併で関西急行鉄道→近畿日本鉄道となりましたが、大阪鉄道の歴史 を記録として残しておこうと、戦時中に『大鉄全史』の編集が進められました。戦時の混乱で発行ができなくなり、戦後になってやっと発 行されたものです。⑥図は、『大鉄全史』の「藤井寺経営地」などの事業について述べる中で登場しています。「藤井寺経営地」とは、昭 和初期に大阪鉄道が兼営事業として取り組んだ一大プロジェクトでした。 当時大阪鉄道は沿線の各地で住宅地経営に乗り出していましたが、中でも最大の面積となる住宅都市開発事業が「藤井寺経営地」だった のです。「藤井寺経営地」は総面積10万坪にも及ぶ開発事業で、現在の春日丘地区に広がる分譲住宅地、「藤井寺球場」「藤井寺教材園」 などを次々と完成させていきました。当時、大阪市の人口は東京市(当時)を上回り、「大(だい)大阪」と呼ばれていました。「仕事は大阪で、 住まいは郊外の住宅で」という生活スタイルを売りにした鉄道会社による住宅地開発が各地で進められていたのです。下の写真⑩に見られ る「いちょう通り」は、その藤井寺経営地事業の名残です。経営地の中央を貫くメインストリートとして造られた道路です。この大鉄によ る住宅地開発が、後に郊外住宅都市・藤井寺となっていく第一歩だったとも言えるでしょう。藤井寺経営地の宅地分譲は昭和2年3月に開 始されますが、翌年の昭和3年(1928年)10月に藤井寺村は町制を施行して「藤井寺町」が誕生しています。実は、⑤図の地図ではまだ「藤井 寺村」の表記のままになっていました。この地図は昭和4年の発行ですが、藤井寺経営地の姿はまだ反映されていないのです。逆に、その おかげで経営地が出来る前の様子がわかります。仏供田池から西側は、一面に水田が広がっていたことが記号から見て取れます。 |

|

|

|

| ⑤ 地図に見る拡大された仏供田池 昭和初期 1/2万5千地形図大阪近傍九号・和歌山五号大阪東南部ノ四 『古市』〔昭和4(1929)年6月発行 大日本帝国陸地測量部〕より 文字入れ等一部を加工 |

⑥ 藤井寺経営地と拡大された仏供田池(部分) 『大鉄全史』「第十一図 藤井寺附近地図」〔近畿日本鉄道 株式会社 1952(昭和27)年〕より 昭和8年頃まで 彩色・色文字等一部加工 |

.jpg)

.jpg)

shisetsu/2)shiritsu.shiei/19)churin-chusyajyo/7275.7276-2022.4.2.jpg)