ゲームがどうこういう前に基本的部分がなっていない。液晶の残像が超激しい。セレクトボタンの反応が超遅い。ネジふたの電池は超入れ換えにくい。

ゲームがどうこういう前に基本的部分がなっていない。液晶の残像が超激しい。セレクトボタンの反応が超遅い。ネジふたの電池は超入れ換えにくい。

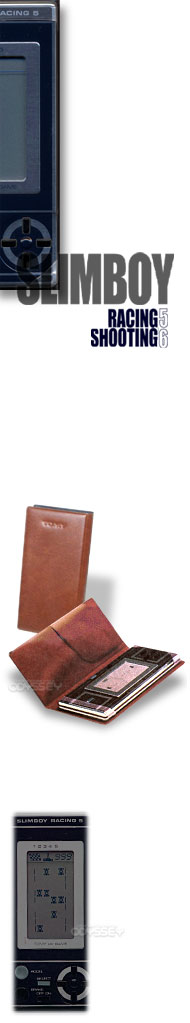

"ヘッドオン"という名前を期待して買ったら、ドットイートではなかったレーシング5。操作性が理不尽に満ちているが、こちらはまだ遊べるモードがあるからいい。濱野氏すらつまんないと断言したシューティング6のだるいこと。3歩下がってズっこける足付きタンクのようにギャフン要素満載。これが一切値引きなしで9,980円とはどういうことだ。まだまだ言いたいことはいっぱいあるぞ。(笑)

さあ、ところが・・・。だからといって初期スリムボーイがクソゲーか?と尋ねられると僕は真顔で否定する。そんな表面的要素(十分本質だ^^)で割り切れるほど、ことは単純ではないのでござんす。

当時は本革に見えた同梱の専用ケースをはじめとして、金属製ライターやipodのメタルボディの趣旨〜使い込みの傷が味わいとなる〜と同じように思えた金属製ボディ。藍、エンジ、灰、黒と、最強に地味な配色のボタン。

当時10歳くらいだった子供にとって、おもちゃらしさをかたくなに否定し、遊びやすさすら否定するスリムボーイの不器用な断絶感は、媚びない大人の香りがしたもんだよ。それは、男性化粧品や高級ライターに感じる、男の子の憧れのようなものだった。

\9,980という価格だってそう。残像だって、つまらないゲームだって、そもそも大人の暇つぶしアイテムってものは、ほんの一部が刺激的ならそれでいいのだ。だって、大人は電子ゲームなんかで遊ぶ人種なんかじゃないのだから・・・、と当時は思っていた。

老人のためのPSP講座まである現在では想像がつかないかもしれないけれど、スリムボーイ発売の1980年代前後ってのは、日本人は家での遊び方や、余暇の過ごし方を知らないと言われて久しかった。POPEYEの電子ゲーム記事(1979年)は、内容よりも電器製品としてのめずらしさだったろうし、ネクラがオタクになるのはもっと後の時代。遊びに不器用なのは仕事人間の裏返しで、まじめで骨太で憧れを抱ける存在、それが当時の僕の大人感だったわけだ。ムシキングトーナメントの列に並び、必死で小学生をたたいている大人がいるような現代じゃ願わくもないけれどさ。

実際は大型液晶が高価だったとか、さまざまな事情もあって、トミーも戦略的にヤングアダルトをターゲットにもっていかざるを得ないところはあったのだろう。けれど、そうしてとられた販売戦略、例えばスリムボーイのTV-CFは、アダルトギア幻想に輪をかけるようなかっこよさがあり、当の大人より、大人にあこがれるちびっ子の方により刺激的だったかもしれない。キ・シャキーンというSEが印象的だった男性化粧品「タクティクス」。あれに勝るとも劣らないかっこよさを、僕は「スリムボ〜イ♪、レーシンファーィ」というクールなサウンドロゴに感じたものだ。

だから”ソフトだけ移殖してもだめ”などと、体感ゲームの家庭用移殖作が評されることがあるけれど、古い電子ゲーム=LSIゲームも同じようなもんなのだ。昔ヒットしたんだから団塊Jr.世代の囲い込みとかなんとかと製品化したところで痛い目を見るはず。ゲーム&ウォッチ(任天堂)を最初に親に買っていただいた理由はゲームのためか?そろそろ自分の時計も必要だとかなんとかいう言い訳ではなかったか?当時の社会背景や心理まですくい上げないと、LSIゲームの正体なんて見えるはずも無い。

そんな中にあって、僕がRAC5とSHT6に感じた魅力とは、他のどんな電子ゲームとも異質な、昭和期以前の大人幻想だった。こんなひねくれは自分だけか? いや、実際に月刊アスキー(1980年10月号)にも、スリムボーイはゲームセンターの興奮をポケットから取り出せる、大人のしゃれた小道具といえよう、というレビューを見ることができる。写真の背景は英字新聞と筆記具。当初から設定されていた戦略に僕はまんまと乗せられたわけだ。まあ、シューティング6に関しては、製品そのものだけでなく、こういう視点からも解説していただかないと存在自体を否定されそうで怖い。

そんなわけで初代機が発売されたのがゲーム&ウォッチと同じく1980年。その後、1983年末にかけてスペースクオーツ(含むイデオン)、ベースボールクォーツ(含むNEWベースボール)がリリースされる。同じように、価格も独特のアダルト感覚もどんどんこなれてしまい、特にイデオンの登場で完全に子供向け商品に格が下がってしまった。ずいぶんとっつきやすくはなったんだけれど、構造的には全く同じものだったから、液晶描画の遅さにこども達はさぞイライラさせられたことだろう。逆にスペースクオーツの鈍ーい爆発アニメーションにアンビエント感覚を抱いていた僕。わびさび感覚でプレイするゲームとして塾に旅行に骨までしゃぶりつくしましたとさ。