2.4 日露戦争

日露戦争は、朝鮮と満州の支配権をめぐって日本とロシアが戦った戦争である。日本は、日本海海戦の勝利によって辛勝したものの、戦闘力とそれを支える経済力・生産力は限界に達しており、戦争の継続が困難な状況になっていた。

戦争の結果、日本は一等国の仲間入りを果たし、軍国主義化をさらに進めることになったが、この戦争の実態は隠されたまま、勝利の神話だけが金科玉条のように掲げられることになる。ロシアはこの戦争中に起きたいわゆる「血の日曜日事件」がきっかけとなって、1917年のロシア革命で帝政が倒され、社会主義政権が成立する。

また、この戦争によって、列強は英露仏の三国協商と独墺伊の三国同盟に再編成されることになり、第1次世界大戦の同盟関係に導く触媒の役割を果たすことになった。

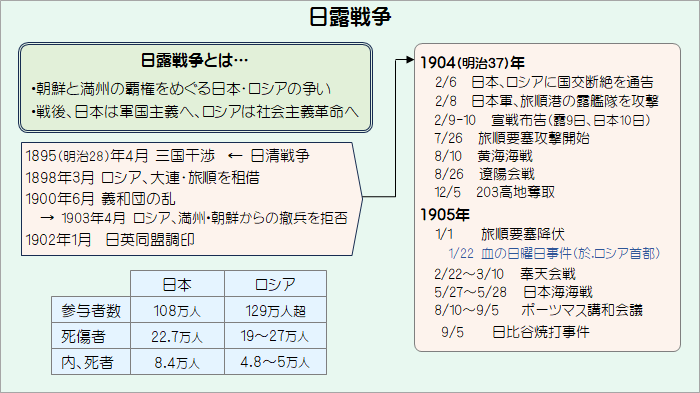

図表2.8 日露戦争

註) 参与者数/戦死傷者/戦死者は、横手「日露戦争史」,P194-P195による。

2.4.1 北清事変

北清事変とは、中国民衆が列強の侵略に対して1900年に中国北部で起こした「義和団の乱」を、英米仏露日など8か国連合軍が鎮圧した事件であり、日露戦争のきっかけを作った。

(1) 帝国主義と植民地註241-1

1880年前後から第1次世界大戦(1914-18)に至る時期は、帝国主義(Imperialism)の時代ともよばれる。帝国主義とは「一般的には、ある国家が権威を背景とし、国境外の人々に対して支配権を及ぼそうとする膨張主義的政策」(コトバンク〔ブリタニカ国際大百科事典〕) を指す。いわゆる植民地獲得競争はその典型であろう。帝国主義が登場してきた背景には、1873年にヨーロッパを襲った大不況、資本主義による過剰生産などが指摘されている。

アメリカ大陸においては、18世紀末のアメリカ合衆国の独立以降、宗主国のスペイン、ポルトガルの衰退もあって、メキシコ、ブラジル、ペルー、アルゼンチン、コロンビアなど主な国々が19世紀初めまでに独立を達成していた。

アフリカ大陸では1884年のベルリン会議で決められた植民地開拓のルールに基づき、ヨーロッパ列強が一斉に植民地獲得競争に走り、20世紀初頭にはほとんどの地域が植民地化された。

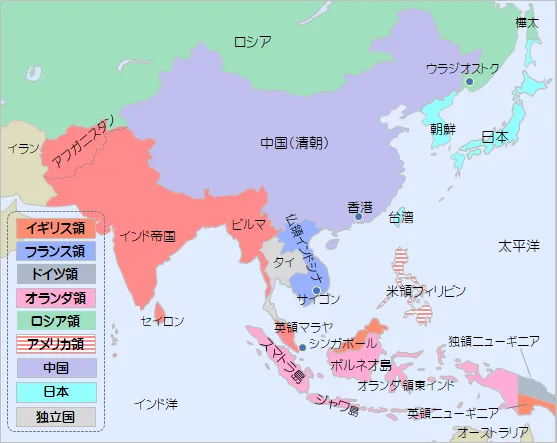

アジアでは、イギリスとオランダが17世紀から香辛料や茶の供給地として交易拠点を設け、次第に支配地域を広げていたが、19世紀半ばにフランスがインドシナ半島に侵出、19世紀後半からは中国が交易拠点として注目されるようになった。また、アメリカは1898年にハワイを併合、同年、スペインとの戦争に勝利してフィリピンの植民地化を図る一方で、中国の独立を守りつつ中国市場の門戸開放を求めるという欺瞞的な政策をとった。

図表2.9 アジアの植民地(20世紀初頭)

(2) ロシアの中国侵出註241-2

ロシアはその起源とされるキエフ大公国を9世紀後半に建国し、その後モンゴルの支配下におかれたが、15世紀に解放されると次第に支配地域を広げていった。17世紀にはロマノフ朝が成立、18世紀にはベーリング海峡に到達し、19世紀に入るといわゆる南下政策を進め、黒海方面や東アジアに領土を拡大していった。清朝と締結した1858年のアイグン条約と1860年の北京条約で、アムール川(黒竜江)左岸と沿海州、ウラジオストク※を手に入れている。

※ 日本語のカナ表記は各種あり、「ウラジヴォストーク」が原語に近い表現のようだが、このレポートでは日本で最もなじみがあると思われ、日本外務省も使用している「ウラジオストク」を使用する。

(3) 列強の中国分割註241-3

日清戦争に際して清国は、戦費並びに戦後の日本への賠償について、イギリス、ドイツ、ロシア、フランスから、関税などを担保として巨額の借款を導入した。借款の条件には鉄道建設や経営の権利、鉱山開発権などがつけられていたが、列強は同時に中国各地の租借を要求した。

ロシアは1896年6月、ニコライ2世の即位式にペテルブルグを訪問した李鴻章と「露清密約」を締結した。この密約は日本を仮想敵とした軍事同盟であった(日露戦争には適用せず)が、満州を横切ってウラジオストクに通じる東清鉄道(シベリア鉄道の支線)の敷設権と経営権を獲得した。続いて1898年3月には、旅順と大連を含む関東州の25年間の租借権と、大連から上記の東清鉄道につながる南部支線の鉄道敷設権を獲得した。これによりロシアは念願の不凍港を得ることができた。

ドイツは、1897年11月に起きたドイツ人宣教師殺害事件を口実に、山東省の膠州湾を占領し、翌1898年3月には膠州湾の99年間租借、膠済鉄道の建設と沿線の鉱山開発等の権利などを獲得した。

フランスは、1898年4月、広州湾の99カ年租借、ベトナム国境から昆明までの鉄道建設などが認められた。

イギリスは、1898年6月、香港の対岸にある九龍半島の99年間租借と九龍から広州に至る鉄道の建設権を獲得し、7月にはロシアの旅順・大連租借に対抗するため、その対面にある山東半島の威海衛をロシアの租借期間と同期間にわたって租借することを清国に認めさせた。

{ 日清戦後の東アジアは、日本の勝利にもかかわらず、その開戦意図とは逆に、むしろロシアの朝鮮や中国への浸透をはじめとして、列強の進出を招き入れるという事態をもたらしました。しかし、それによってただちに日露戦争が不可避となったわけではありません。そこには北清事変におけるロシアの出兵という問題があったのです。}(山室「日露戦争の世紀」,P65)

(4)戊戍(ぼじゅ)変法註241-4

日清戦争に敗北した中国では、それまで進めてきた西洋の軍事技術などの導入だけでなく、政治体制そのものを変革しようという動きが出始めていた。その運動の中心となった康有為と梁啓超らは、1888年から上奏を繰り返してきたが、1897年11月にドイツが膠州湾を占領した直後、政治体制の変革(=変法)を光緒帝に上奏した。1898年6月光緒帝はこの上奏を受け入れ、憲法制定や国会開設、科挙の廃止、日本への留学生派遣などの改革を始めた。しかし、こうした急激な改革は保守的な官僚層や皇族には受け入れがたいものであり、西太后の指示で開始後100日ほどで中止された。光緒帝は幽閉、康有為らは処刑されたり日本に亡命したりして、改革は失敗した。

北清事変後、もはや排外政策だけでは清朝を維持できないことを理解した西太后は、教育や官制の改革、外交機関の刷新などに取り組むことになるが、すでに清朝の崩壊は目前にせまっていた。

(5)北清事変(義和団の乱)註241-5

義和団とは…

中国北部では1897年頃から水害や旱魃などの自然災害に加えて、欧米諸国の侵出による物価上昇などにより民衆の生活は困窮化していた。山東省ではキリスト教の布教が盛んに行われる一方で、それに反発する集団はキリスト教に代表される西欧文明の広がりこそが、庶民の生活を苦しめる災厄の根源だと説き、既存秩序の回復を求めて民衆の支持を集めていった。1899年頃、彼らは義和団と名乗り、「扶清滅洋」(清を扶(たす)けて西洋を滅ぼす)をスローガンに掲げ、キリスト教徒の殺害や教会の破壊、電線や鉄道、輸入商品を扱う商店などを破壊し、関係者を攻撃して大規模な集団へと膨張していった。彼らの多くは10代の少年だったが、少女も加わっていた。

連合軍の形成と清国の宣戦布告

義和団は1900年の春から天津や北京に入り始め、その勢力は6月に20万人に達した。清軍は「扶清」(清を扶(たす)ける)を掲げる義和団の取締りに躊躇し、西太后の義和団を擁護するかのような発言もあって、6月19日に連合軍への宣戦布告を決意した。6月20日、北京の各国公使館が集まる東交民巷(とうこうみんこう)区域への攻撃を開始し、6月21日には英独仏米伊日など8カ国連合軍に宣戦を布告した。

連合軍は5月末に「居留民保護」のため、天津に少数の部隊を上陸させ、続いて6月10日には2千人が天津から北京に向けて進軍を開始、天津の大沽砲台や天津城などで激戦を繰り広げた。連合軍は兵力不足を補うため、イギリスの駐日公使を通じて日本に派兵を要請、日本はあらかじめイギリスに参戦を打診していたので、ただちにこれに応じ、7月半ばまでに列国の中で最大の22千人を派遣した。なお、ロシアは日本に次ぐ4千人を派遣している。

鎮圧

8月14日、連合軍は北京に侵入し、公使館区域を開放、西太后と光緒帝は北京を脱出して西安に逃れた。この戦争において、連合国軍による掠奪など、清国人に対する蛮行が広汎に見られたが、相対的に日本兵の軍紀の良さが目立ったといわれている。一方で、イギリスの「タイムズ」誌やフランスの新聞などでも、こうした日本人の品行の良さを、逆に、白人をアジアから放逐するための手段とみなして、日本の将来に危惧をもつ世論も黄禍論と相まって説得力をもっていた。

(6) 辛丑(しんちゅう)和約(北京議定書)註241-6

1900年10月、連合国11か国(英米日独仏露伊墺蘭白西)と清国全権の慶親王奕劻(えききょう)及び李鴻章との間で講和交渉が始められた。清側は公使館区域の攻撃を国際法違反と認めて賠償金支払いに応じるとする一方で、連合国軍の撤兵を求めた。連合国側はロシアを除いて撤兵に応じたが、ロシアは(8)に述べるように満州から撤兵しなかった。

交渉は連合国間の利害調整に時間がかかり、辛丑和約(北京議定書)が締結されたのは、1901年10月であった。講和の主な内容は以下の通りである。

- ・4億5千万両の賠償金支払い(配分率は独・露でほぼ半分、仏16%、英11%弱、日・米7%など)

- ・東交民巷を公使館区域として外交使節団が管理し、中国人の居住を禁止

- ・北京から海岸に至る拠点に連合国の軍の駐留を認める

→日本は北京周辺に駐屯部隊を置いたが、これが後に盧溝橋事件の舞台となる。 - ・北京から海岸に至る砲台の撤去、排外行為の責任者の処分、外交部門の改革、等々

辛丑和約の後、1900年11月、李鴻章は病気により78歳の生涯を閉じた。

(7) 厦門(あもい)事件註241-7

8月24日、日本の台湾総督府の陰謀で厦門の東本願寺布教所の焼失事件が起き、軍艦から陸戦隊を上陸させたが、イギリスやアメリカの強硬な反対で撤兵することになった。この事件は、義和団事件の混乱に乗じて中国南部での利権獲得を狙ったもので、その背景には山県有朋首相が青木外相に提案した意見書「北清事変善後策」があった。山県はこの意見書で、「北守南進」をうたい、台湾の対岸にある福建省(南部に厦門がある)などの勢力範囲化を提案していた。他方、山県は列強から孤立することも恐れていた。

(8) ロシア軍の満州占領註241-8

上記(3)で記したようにロシアは1896年6月ならびに1898年3月に清国より獲得した東清鉄道ならびにその南部支線の鉄道建設などのために、満州に多数のロシア人を送り込んでいた。1900年6月までは義和団の影響はなかったが、6月末になると住民や清国兵は鉄道の破壊やロシア人の退去要求などを突きつけ始め、緊張が高まっていた。

1900年7月15日、満州北方ロシアとの国境を流れるアムール川でロシアの汽船が清国兵の発砲を受け、さらにロシア側河岸の街ブラゴヴェシチェンスクに対して、清国側から砲撃がなされた。ロシア軍はすぐに反撃を開始し、多数の清国人(3千人から25千人まで諸説あり)を虐殺したが、この事件はロシア軍の残虐性を示すものとして世界に衝撃を与え、日本では第一高等学校の寮歌「アムール河の流血や」に歌われて反露熱を煽った。ロシア軍は8月末にチチハルを占領、9月後半には満洲中部の多くの都市を支配下におき、11月末には清国の奉天将軍増祺(ぞうき)と奉天省におけるロシア軍の駐屯を認める協定を締結した。

ロシア政府のなかには、ウィッテ蔵相のように代償として領土を求めるべきではない、という意見もあったが、結果として、満州は清国の領土だと認めるものの、混乱を抑え鉄道建設を継続するために、ロシア軍を駐留させるという基本政策を決定した。

{ 1900年末の時点では日本とロシアの指導層は東アジアの変化について、かなり異なる認識を有していた。日本の指導層は、山県を中心に日露間の戦争という最悪のシナリオを思い描き始めていた。他方、ロシア側では、東アジアの事態は自国に有利な形で平穏化しつつあると捉えていた。}(横手「日露戦争史」,P37)

2.4.1項の主要参考文献

- 歴史学研究会「講座世界史⑤ 強者の論理―帝国主義の時代」、1995年10月25日

- 中山治一「世界の歴史21 帝国主義の開幕」、河出書房新社、2013年4月30日(電子書籍) 原本は河出文庫(2004年9月30日)

- 原田敬一「日清・日露戦争 シリーズ日本近現代史③」、岩波新書、2007年2月20日

- 山室信一「日露戦争の世紀」、岩波新書、2005年7月20日

- 川島真「近代国家への模索1894-1925 シリーズ中国近現代史②」、岩波新書、2010年12月17日

- 横手慎二「日露戦争史」、中公新書、2005年4月25日

- 佐々木雄一「近代日本外交史」、中公新書、2022年10月25日

- 伊藤之雄「山県有朋」、文春新書、2009年2月20日

- 半藤一利「日露戦争史1」、平凡社、2016年4月8日

2.4.1項の註釈

註241-1 帝国主義

歴史学研究会「強者の論理」,P14-P40

拙サイト https://www.ne.jp/asahi/puff/mdg/g1/G1cp421.html 他(G1cp422,423)

{ 米西戦争やフィリピン独立運動鎮圧で中国への進出に出遅れたアメリカは、99年に中国の門戸開放と機会均等を主張する通牒を英仏独露伊日の6カ国に発し、アメリカも貿易上列強と同等の分け前にあずかれることを要求した。 … アメリカはフィリピンの植民地化を図る一方で、中国の独立を守るという極めて欺瞞的な政策をとったのであるが、このことによりアメリカは中国に対する影響力の拡大に成功した。}(歴研「同上」,P155)

註241-2 ロシアの中国侵出

拙サイト https://www.ne.jp/asahi/puff/mdg/g1/G1cp171.html 他(G1cp271,423)

註241-3 列強の中国分割

原田「日清・日露戦争」,P191-P193 山室「日露戦争の世紀」,P59-P65 川島「近代国家への模索」,P12-P13・P19-P22 歴史学研究会「同上」,P153-P154

{ 租借競争に弾みをつけたのが、1897年に山東省で起きた宣教師殺害事件を理由としたドイツによる膠州湾の租借でした。ロシアはこの機会をとらえて、イギリス艦隊の動きに備えるためとして遼東半島の旅順を占領、杭州湾と同様の租借を清国に要求します。清国はドイツとロシアに対処するために、イギリスと日本の支援を求めますが、イギリスは自らも租借を要求することとしました。また、日本も朝鮮問題でロシアと協調を図る必要上、清国の要求を受け入れませんでした。このため清国は、1898年3月、ロシアとの間で遼東半島租借条約を結ばざるをえませんでした。}(山室「同上」,P60-P62)

註241-4 戊戍(ぼじゅ)変法

川島「同上」,P27-P35 山室「同上」,P69・P170-P171

註241-5 北清事変(義和団の乱)

川島「同上」,P42-P49 原田「同上」,P191-P192・P196-P197 横手「日露戦争史」,P11-P12・P15-P19 山室「同上」,P65-P68 佐々木「近代日本外交史」,P73-P74

註241-6 辛丑(しんちゅう)和約

川島「同上」,P51-P56 原田「同上」,P200-P201 山室「同上」,P67・P75 歴史学研究会「同上」,P156-P157

註241-7 厦門事件

川島「同上」,P50-P51 原田「同上」,P198 横手「同上」,P19-P22 伊藤之雄「山県有朋」,P316-P317

{ 8月下旬にはアモイ(厦門)事件も起こった。児玉源太郎台湾総督らが、台湾支配の安定のためにも、台湾の対岸にあたる清国の福建省を支配しようとし、手始めに謀略でアモイの本願寺布教所を焼き払い、アモイを占領しようとした。…山県首相は謀略の真相を知らなかったと思われるが、当初から事件の拡大には慎重な姿勢であった。しかし、現地からの出兵要求に、内閣はアモイ占領を認め、歩兵一個大隊(数百名)を中心とした小兵力を派遣することを決定する。その上で天皇の許可も得、まず海軍陸戦隊2個小隊をアモイに上陸させた。}(伊藤之雄「同上」,P316)

註241-8 ロシア軍の満州占領

横手「同上」,P33-P37 山室「同上」,P89-P92 半藤「日露戦争史1」,P29・P32-P33

{ 当時,ロシア戦に備えて現地で諜報活動を行っていた石光真清によれば、「老若男女を問わぬ惨殺死体が筏(いかだ)のように黒竜江の濁流に流された」(『曠野の花』)ということです。}(山室「同上」、P89)