2.3.7 総括

日清戦争は、日本が東アジアに進出していく契機となった戦争で、これ以降、世界欧米列強と肩を並べる「帝国」を目指して軍国主義や膨張主義が進展していくことになる。

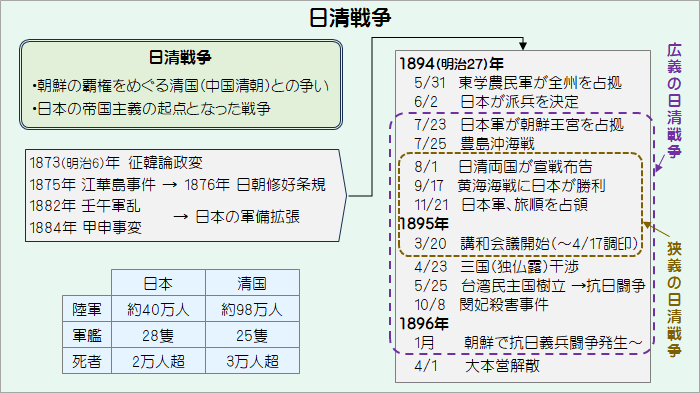

図表2.3(再掲) 日清戦争

註)動員数、死者数、軍艦数は、大谷正「日清戦争」,P240-P241による。

(1) 戦争の犠牲者数註237-1

日本軍関係犠牲者数

図表2.3のように、日本軍40万人のほとんどを陸軍が占め、正規兵が24万余人、軍夫(臨時雇用の軍属)が15万人以上いた。このうち死者は陸軍の正規兵が13,488人※1、軍夫は7000名に達するとみられている。陸軍の死者のうち、戦死、戦傷死は約10%で病死が88%を占めており、日清戦争は病気との戦いでもあった。病名は脚気、赤痢、マラリア、コレラの順に多く、次いで凍傷によるもので、食料や衣類などの供給に問題があったことがうかがえる。ただし、クリミア戦争、アメリカ南北戦争など、同時期にあった大きな戦争では戦病死者数が戦死者数を大きく上回ることが普通だった。

※1 1894/7/25から1895/11/18までの間に死亡した者が対象なので、台湾の抗日戦争による犠牲者も含まれるとみられる。なお、海軍の犠牲者数は不明だが陸軍に比べて圧倒的に少ないと思われる。

清軍の犠牲者数

清軍の犠牲者数は信頼できる統計がないが、原田敬一氏は清の正規軍と台湾での抗日義勇軍を合わせて約3万と推計しているが、病死者を加えるとさらに多いと思われる。(Wikipedia「日清戦争」では35千人) 台湾の抗日闘争は日清戦争後も続いたが、1896年から1902年までに11,951人を「殺戮」したという後藤新平の講演記録がある。

なお、朝鮮の抗日闘争の犠牲者数は不明である。

(2) 戦費と日清戦後の経営註237-2

日清戦争の戦費(臨時軍事費特別会計)は約2億円※2、対して清国から得た賠償金は三国干渉による遼東半島返還の報奨金を加えて3.6億円で、日清戦争は「儲かった」戦争であった。ただし、戦費に充当された賠償金は約79百万円で、残りの大半は国内で発行した公債、つまり未来の財政の償還に任せることになった。一方、清国は賠償金を自力で捻出する力はなく、外債依存の借金地獄に陥ることになる。

※2 一般会計の約32百万円も含めると約2.32億円になる。(帝国書院「歴史統計」による)

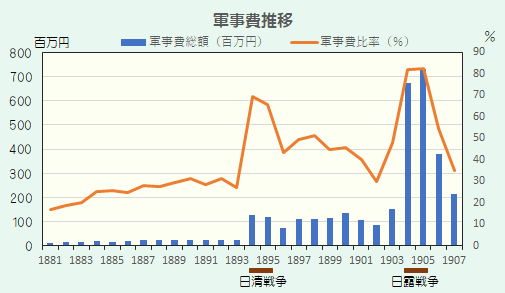

日清戦争後、日本はロシアを仮想敵国として、軍備拡張を進めることになる。陸軍は従来の7個師団を13個師団へ拡張、海軍は1万トンを超える甲鉄戦艦6隻、巡洋艦6隻を中心とする世界水準の艦隊の建設を目標とした大軍拡を進めることになった。賠償金の大半はこの軍拡に充当されることになるが、それでも足りずに大増税と公債の発行が行われる。

一般会計歳出では、1891~95年の平均歳出は81.7百万円だったのが、1896~1904年には約3倍の249百万円にまで増加する。そのために大増税が行われた。地租、所得税の他、酒税、煙草、醤油なども引き上げられた。また公債の発行も増加し、日清戦争前に黒字決算だった国家財政は借金財政に依存していくことになる。

日清戦争前、「政費節減、民力休養」を掲げて減税に取り組んでいた民党は、日清戦争中には戦争勝利に熱中し、戦後は新たな軍拡に同調して、増税や公債募集を簡単に承認した。

図表2.7 日清・日露戦争前後の軍事費

註)帝国書院「歴史統計_軍事費」をグラフ化 軍事費比率は国家財政に占める割合

(3) 富裕層の戦争支持註237-3

朝鮮への出兵を決定した1894年6月2日の閣議の情報は秘匿され、公表されたのは8日、新聞各紙がその記事を配信したのは9日であった。7日には陸軍・海軍がそれぞれ省令で「軍艦軍隊の進退及び軍機軍略に関する事項」の掲載を禁止し、7月31日からはより厳しい言論統制を行うために内務省による検閲を始めた。一方、新聞各社は朝鮮に多数の特派員や画家を派遣して記事や現地の模様を描いた記事や画像を配信した。

富裕層からの献金

6月中旬ごろから全国の富裕層が物品や金銭を献納する動きが出始め、それを新聞が報道して参戦熱を煽り、さらに増加していった。7月下旬になると、三井八郎右衛門、岩崎久弥、渋沢栄一、福沢諭吉、東久世通禧の5人が発起人になって「報国会」という会を作り、戦意高揚と義捐金の募集運動を始めた。まもなくして政府が軍事公債の募集を始めると、それへの協力の方が優先され、9月16日に報告会は解散された。献金運動はその後、新聞社が中下層の民衆に呼びかけて小口の献金を集める運動へと広がっていった。

知識人のメッセージ

福沢諭吉は自らが発行する新聞「時事新報」で、日清戦争は文明国である日本と野蛮国である清の戦争、すなわち「文野の戦争」であるとし、「世界の文明進歩のためにその妨害物を排除せんとするに多少の殺風景を演ずるは到底免れざるの勢いなれば…」と述べ、国民一致して政府を支持し、戦争遂行に尽力すべきだ、とする。また、「国民新聞」を発行する徳富蘇峰も福沢と同様に主戦論を主張している。

一方、当時枢密顧問官だった勝海舟は「その戦争には名分がない。憐れむべきは狙われた朝鮮である。分割されてロシアとイギリスに与えることになろう」という意味の漢詩を作っている。

(4) 義勇兵と軍夫註237-4

朝鮮への出兵が公表されると、各地で義勇兵を組織しようとする運動が起こり、この動きが民衆のあいだに戦争気分を浸透させた。この運動を進めたのは、旧士族層の集団、剣道場を中心とする国粋主義的な剣客集団、侠客(博徒)などであり、8月中旬までに52件の申請があった。義勇兵は、民間人が非正規の軍隊を組織して戦争に参加しようとする動きであり、徴兵制による正規軍を混乱させる可能性があったため、政府は8月7日、義勇兵を禁止する詔勅を出した。

義勇兵が禁止された後、民間人の参戦意欲の受け皿になったのが軍夫だった。軍夫は臨時雇いの軍属で、主として食糧や武器等の輸送に従事したが、戦闘に参加した者も一部にあった。募集は各師団が直接行うこともあったが、業者に委嘱する場合もあった。正規兵が24万余人に対して軍夫は15.4万人と、全兵力40万人の4割近くを軍夫が占めている。軍夫は、笠をかぶり、浅黄木綿の筒袖の上に、〇〇組と染められた法被と股引を着て、わらじ履きというスタイルで、荷物を運んだ。軍夫には日給(出征中の一般の軍夫の場合50銭/日)が支給されたが、1年に50円~140円を故郷に送金したり貯金しており、貧窮している家族にとって貴重な収入源になった。

(5) 日清戦争と朝鮮・清国註237-5

日本の宣戦詔書(1894年8月1日)では、「朝鮮は帝国が其の始に啓誘して列国の伍伴に就かしめたる独立の一国たり、而して清国は毎に自ら朝鮮を以て属邦と称し陰に陽に其の内政に干渉し…」と朝鮮の独立を主張した後、日本は「…東洋全局の平和を維持せむと欲し」たが、清国は「東洋の平和をして永く担保なからしむる…」と、日本が東洋の平和を望んでいるのに、清国は望んでいない、としている。

朝鮮問題については、「7月23日戦争」で日本は朝鮮王宮を制圧して開戦のきっかけを作り、戦争中には支配層と農民の両方を弾圧し、最後には閔妃殺害事件と露館播遷を引き起こした結果、朝鮮国内の各層に強い反日感情が広がり、反日親露政権が誕生する、という結果に終わった。これが日露戦争の誘因の一つになっただけでなく、現代まで続くぎくしゃくした日韓関係の起点になったのである。

清国との関係でいえば、日清戦争はロシアとイギリスを利する、という勝海舟の予想は当り、第2次アヘン戦争(1860年)以降収まっていた諸列強の清国戦略は再び激化する。日清戦争は清の軍事力が弱体なことを世界に暴露した。列強はその触手を再び伸ばし始め、1898年に膠州湾(独)、大連・旅順(露)、威海衛(英)など、1899年には広州湾(仏)を租借地として獲得し、これが1900年の義和団の乱につながり、多額の賠償金などにより清朝の威信は失墜する。

清国は日本に対抗するためロシアに接近し、東清鉄道敷設権、旅順・大連租借権、南満州鉄道敷設権を獲得、ロシアは満洲に進出する足掛かりを得るのである。

(6) 日清戦争が残したもの註237-6

日清戦争は、日本の内政的要因により始まったものであり、戦争の前途への展望を政府は持っていなかったが、戦後の東アジア及び日本に極めて大きな影響を残した。

大著「日清戦争への道」の著者である高橋秀直氏は、日清戦争が残したものとして、次の2点を挙げている。

① 欧州列強の極東進出

1880年代後半、欧州列強は東アジアへの侵出の動きは見せていなかった。その理由の一つに清の軍事力への幻想があった。しかし、日清戦争が始まると山県有朋ですら驚くほど、清の軍事力は脆かった。それを知った列強は、上記(5)でも記したように清国の分割を開始することになった。

② 日本の軍国主義化

日清戦後の朝鮮への勢力拡大はロシアとの対抗を予想せざるを得なくなり、陸軍、海軍ともに日清戦争で用意した軍備の2倍以上の大軍拡を目指すことになる。軍拡には清から獲得した賠償金が充当されたが、国家財政の50%前後まで膨れ上がることになる。戦勝ならびに軍事費拡大にともない、軍部の発言力は強くなり、国民の意識にも軍国主義、膨張主義が浸透した。それらの背景として、天皇崇拝を国民の中に深く浸透させていくのである。これ以降、大陸権益の維持と拡大が日本の対外路線の基本目的となる。

高橋氏は次の言葉でこの大著をしめくくっている。

{ 大陸への政治的膨張が近代日本の宿命であったと私たちは思いがちである。しかしそれは事実ではなく、近代日本の進みうる道は多様であったと考えるべきだろう。

19世紀後半、明治国家は近代化につとめ、初期議会期、すでにかなりの程度それを達成していた。国力の充実は国家の選択幅を広げる。このとき日本は、これまでそれを目指して進んできたわけではなかったが、大陸国家化を試みうる国力を客観的には持つに至っていた。そして、この選択の広がりのなかで、ここで近代日本が選んだのは大陸への政治的膨張、大陸国家化への道であった。この選択をもたらしたのは、1894年夏の伊藤内閣の一連の決定であった。この決定は、その意味を熟慮の上なされたものではなく、その予期せざる結果として、大陸国家路線への転換が生まれたのである。歴史のある局面における決断の持つ意義の大きさをこれは示していると言えよう。}(高橋秀直「日清戦争への道」、P524-P525)

2.3.7項の主要参考文献

- 大谷正「日清戦争」、中公新書、2014年6月25日

- 原田敬一「日清・日露戦争」、岩波新書、2007年2月20日

- 原田敬一「日清戦争論」、本の泉社、2020年4月24日

- 半藤・秦他「徹底検証 日清・日露戦争」、文春新書、2011年10月20日

- 吉田裕「続・日本軍兵士」、中公新書、2025年1月25日

- 高橋秀直「日清戦争への道」,東京創元社、1995年6月30日

2.3.7項の註釈

註237-1 戦争の犠牲者数

大谷「日清戦争」,P239-P241 原田「日清・日露戦争」,P102 吉田「続・日本軍兵士」,P4-P5

註237-2 戦費と日清戦後の経営

大谷「同上」,P252-P255 原田「日清・日露戦争」,P124-P126 原田「日清戦争論」,P35-P36

註237-3 富裕層の戦争支持

原田「日清戦争論」,P87-P90・P95-P99 原田「日清・日露戦争」,P68-P69 半藤・秦他「徹底検証 日清・日露戦争」,P54-P55

{ 半藤; 福沢諭吉が「時事新報」に書いた日清戦争中の「日本臣民の覚悟」というのが面白い…

一つ、官民ともに政治上の恩讐忘るることなり

二つ、事の終局に至るまで謹んで政府の政略を非難すべからず

三つ、人民相互に報国の義を奨励し、その美挙を称賛し、また銘々に自ら堪忍するところあるべし}(半藤・秦他「同上」,P54)

註237-4 義勇兵と軍夫

原田「日清・日露戦争」,P77-P80 大谷「同上」,P180-P185

註237-5 日清戦争と朝鮮・清国

大谷「同上」,P248-P250 原田「日清戦争論」,P36-P37 原田「日清・日露戦争」,P87

{ 陸奥の日清戦争に関する外交政策は、「陸奥神話」が形成される以前は芳しいものではなかった。いまでも言論界の一部で「陸奥神話」を称揚する論者がいるが、学問的根拠は薄いと言わざるを得ない。

陸奥による日清戦時外交の問題点としては、東アジア地域に強い影響力を持つイギリスとロシアの制止を振り切って強引に日清開戦を行ったため、日本を支持する強国がなくなったこと、戦勝の結果生じた陸軍・海軍・民間の度を超した領土要求に屈して、過大な割地要求を講和条約に書き込んだこと、事前に予想された三国干渉への対応が拙劣であったことが指摘できる。}(大谷「同上」、P248-P249)

註237-6 日清戦争が残したもの

高橋秀直「日清戦争への道」,P518-P525