2.4.2 日英同盟

北清事変の後、ロシア軍は満洲に居座り、日清両国や英米独などの批難にもかかわらず撤退しないだけでなく、やがて朝鮮との国境付近に軍事拠点を設置しはじめた。日本は日英同盟を締結した上で、ロシアの満州での権益を認める代わりに日本の朝鮮での権益を認めるという「満韓交換論」をもって交渉したが決裂し、日露戦争に突入していく。

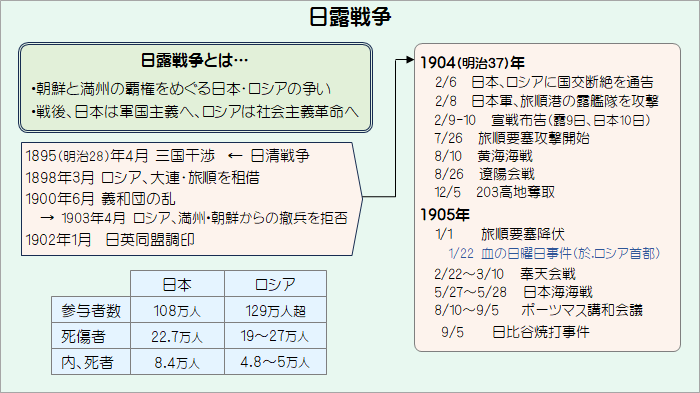

図表2.8(再掲) 日露戦争

註) 参与者数/戦死傷者/戦死者は、横手「日露戦争史」,P194-P195による。

(1) シベリア鉄道註242-1

ロシアはフランスの資金援助も得て、1891年5月※1からヨーロッパ・ロシアと極東ウラジオストクを結ぶシベリア鉄道の建設を始めていた。さらに、シベリア鉄道の支線として、1896年に満州を経由してウラジオストクに至る東清鉄道、1898年には東清鉄道のハルビンから大連・旅順に至る南満州鉄道の敷設権を、日清戦争後の3国干渉に乗じて獲得した。1901年11月、バイカル湖横断に連絡船を利用する必要があったものの東清鉄道はウラジオストクまで全線開通、1904年9月にはバイカル湖の区間も開通した。なお、アムール河北岸を通るルートが開通するのは1916年である。

シベリア鉄道の開通により、それまで主として海路に頼っていたヨーロッパとアジアの人やモノの輸送が活発化し、軍隊や軍需品の輸送も容易になるため、海上交通を握っていたイギリスにとってロシアの経済的・軍事的脅威は大きくなった。また、日本でも山県有朋は早くからロシアの脅威に備えるための軍備拡張を訴え続けていたが、日露開戦についてもシベリア鉄道開通前の開戦を主張していた。

※1 5月31日の起工式の前に、日本に立ち寄ったニコライ2世(当時は皇太子)が滋賀県大津で暴漢に襲われ負傷する、という大津事件があった。詳しくは2.2.6項参照。

図表2.10 シベリア鉄道

出典)佐々木「近代日本外交史」,P98・P189、Wikipedia「東清鉄道」の図などをもとに作成

(2) 露清交渉註242-2

義和団の乱に出兵していたロシアは、1900年7月のブラゴヴェシチェンスクでの事件※2以降、東清鉄道の保護などを名目にして10月初めまでに、満州全域を占領してしまった。

義和団の乱が終息したあとも、ロシアは駐兵を続け、1901年2月、ロシアは清に協定案を提示した。協定案では、満州が清国の領土であることは認めつつ、ロシア軍の駐兵継続と清国軍の撤兵、東清鉄道などが受けた損害の賠償などを要求していた。この協定の内容はすぐに外部に漏れ、日本のみならず欧米諸国からも非難を浴び、清国も拒否して、ロシアは4月、交渉の中断を発表した。

※2 満洲北部とロシアの国境を流れるアム-ル川のロシア側河岸の街ブラゴヴェシチェンスクで中国兵の発砲から始まった事件で、民間人を含む多数の中国人が虐殺された。詳細は2.4.1項(8)参照。

(3) 伊藤博文の対露交渉

伊藤博文は1900年9月、政権担当能力のある本格的な近代政党として、憲政党を母体に「立憲政友会」を設立し、その総裁に就任した。このときの内閣は、山県有朋が率いる第2次山県内閣であったが、山県は辞任を表明し、1900年10月19日、第4次伊藤内閣が成立した註242-3。

満韓交換論註242-4

この頃の日本の政界には、満州と韓国を取引材料にしてロシアと協定を結ぶという方向と、イギリスと同盟を結んでロシアに対抗するという方向の2つがあった。前者を志向していたのが伊藤であり、後者に近かったのが山県であったが、2つの方向が対立していたわけではなく、両方向を同時に追求するという暗黙の了解があった可能性が高い。

1901年1月、駐日ロシア公使から韓国を列国の共同保証のもとに中立化する案が提示され、日本政府は「ロシアの満州撤退問題が終了した後に協議したい」と回答したが、ロシア側はこれを聞いて韓国の中立化に消極的になっていった。一方、日本では満州と韓国を合わせて日露間の交渉対象とする、すなわちロシアは満洲を、日本は韓国を、という形で勢力圏を定めるべきだという、いわゆる「満韓交換論」が現実的政策として浮上してきた。

第4次伊藤内閣は財政問題に対する閣内不一致を解決できず、1901年5月に分解、6月に桂太郎陸軍大将を首班とする内閣にバトンを渡した。

ロシアとの交渉註242-5

伊藤は、ロシアと交渉をすべく、1901年9月アメリカ・フランス経由でロシアに向かった。この頃、日英同盟の交渉は大詰めを迎えており、11月12日に駐仏日本公使館に桂首相から伊藤宛の電報が届けられていた。そこには、日英同盟の交渉が進捗しているので、そのままパリに滞在して欲しい、と書かれていた。伊藤は「日英同盟には反対しないが、ロシアには行く」と言って、11月27日にペテルブルグに入った。

ロシアとの交渉を始めてみると、伊藤が想像したほどロシアは甘くなかった。ロシアは、朝鮮半島に軍艦の停泊地を設けることは不可欠であり、韓国を日本の自由にすることは認められない、一方、満州をロシアの自由にすることに議論の余地はない、という。結局、伊藤が期待した日露協商が成立する見込みはないことが判明し、伊藤はそのまま引き上げるしかなかった。

伊藤は日英同盟に反対していたわけではないが、日露協商が成立すれば、日露戦争を避けることができるという大きな利点があった。伊藤は韓国への権益を多少犠牲にしても戦争を防ごうとしたが、桂らは逆に開戦してでも韓国への権益を守ろうとしたのである。伊藤の挑戦は失敗したが、伊藤がロシアにアプローチしたことはイギリスの背中を押し、日英同盟の締結を促進したのだった。

(4) 日英同盟

日英独同盟構想の挫折註242-6

1900年10月、ロシアが満州全域を占領した後、イギリスとドイツは英独協商「揚子江協定」を締結した。この協定は、中国の門戸開放と領土保全を唱え、北清事変に出兵した日米墺伊仏露にもこの協定に参加することを呼びかけるものであり、日本は即座にこれに応じて協定に参加した。

この協定は、南アフリカのボーア戦争※3にかかりきりで東アジアに軍事的リソースを割く余裕がなかったイギリスと、露仏同盟に脅威を感じていたドイツがロシアに対抗するためのものであった。1901年2月には在英ドイツ大使館の参事官が個人的見解として日本の駐英公使館員に日英独同盟の話をもちかけた。日本政府もこの話を好意的に受け止めたが、具体的な話しが進まないうちに立ち消えになった。

その理由ははっきりしないが、ドイツをロシアの満洲侵略の防波堤として利用しようとしたイギリスの意図を見破ってから、ドイツは満洲を協定の適用範囲外と宣言した(1901/3月)ため、満州を重要地域と考える日英両国との距離が開いてしまったことが影響しているとみられる。ドイツはロシアの満州占領を排除するより、ロシアの注意を満洲に向けさせておく方が自国への脅威を縮減できると考えたのであろう。

※3 (第2次)ボーア戦争(1899年~1902年5月)は、現在の南アフリカ共和国に17世紀頃から移住していたオランダ系白人の国をイギリスが植民地化しようとして起こった戦争で、イギリスが辛うじて勝利したかたちで終った。

日英同盟成立註242-7

ドイツが抜けたあと、イギリスが同盟国として目をつけたのは日本だった。1901年7月、イギリスのソールズベリ首相はちょうど休暇で帰国していた駐日公使マクドナルドに日本との同盟に前向きであることを打ち明け、マクドナルドは、それを7月15、16日に林董(ただす)駐英公使に伝えた。

日本では1901年6月に伊藤博文内閣から桂太郎内閣に代わっていた。桂は8月4日、自らの葉山の別荘長雲閣に伊藤博文、山県有朋などの元老を集めて協議した。日英同盟に最も積極的だったのは山県有朋で、消極的だったのは伊藤博文だったが、伊藤も最終的には交渉を進めることに同意した。

ちょうどこの時期、北清事変の講和協議のため小村寿太郎は北京に出張していたが、帰国後外相に就任して日英同盟に関する「帝国政府試案」をまとめた上で、10月8日、ロンドンの林董公使に交渉の全権を与えた。ロシアと交渉していた伊藤は、イギリスとの交渉を延期するよう要請したが、桂首相は元老会議を開いて確認の上、延期を拒否した。イギリスとの交渉は順調に進み、1902年1月30日、ロンドンでランズダウン外相と林公使がサインし、日英同盟が成立した。その主たる内容は以下のとおりである。

- ・日英いずれかが戦争をする場合、他の一方は厳正中立を守り、第三国が交戦に加わるときは参戦して同盟国を援助する。

- ・韓国と清国の独立と領土保全の維持、ならびに各国の商工業者に均等の機会を与える。

- ・日英それぞれが清国、韓国にもつ権益を相互に承認する。

(5) ロシアの反応註242-8

日英同盟成立後の1902年3月16日、ロシアとフランスは共同声明を発表し、日英同盟が宣言した極東における現状維持と清韓両国の独立の保持を支持すると言明した。これは、アメリカやイタリアなどが日英同盟側に付くことを牽制するものであったが、それはロシア軍を撤退させることによって説得力を持つものだった。そのため、ロシアは4月に清国との間で満洲のロシア軍を段階的に撤退させることを約した協定を締結した。協定によれば、ロシアは1902年4月を起点として6カ月毎、3回に分けて満州から完全に軍を撤退させることになっていた。そして第1回目の1902年10月までに一部の軍を撤退させたが、後述するように2回目以降の撤退は行われなかった。

(6) ロシアの撤兵拒否註242-9

ベゾブラゾフ

ロシア軍の撤兵が決ると、ロシア国内では東清鉄道の保護に対する懸念が高まり、ウィッテを筆頭とする穏健派の影響力が低下して、強硬派がその勢力を伸ばすようになっていた。強硬派の中心にいたのが元近衛騎兵連隊大尉で皇族に取り入ってニコライ2世の寵を得ていたベゾブラゾフである。彼は、19世紀末に韓国政府から獲得した豆満江と鴨緑江の森林資源開発利権を利用して、満州と韓国の国境付近に軍事拠点を築くことを主張し、ニコライ2世もこれを支持、ベゾブラゾフは1902年末に極東に向かった。

撤兵拒否と清国への要求

1903年4月、ロシアは撤兵を見合わせ、清国政府に撤兵条件として、満州を他国に貸与・譲渡をしない、など7か条からなる要求を提示した。清国政府はこの要求を拒絶したが、ロシアの要求はすぐに外部に知られ、国際的批判を浴びることになった。

ロシアが第2次撤兵を実施しなかった理由は明確ではないが、強硬派の勢力拡大が影響している可能性がある。

(7) 龍厳浦(りゅうがんぽ)事件註242-10

満州撤兵の第2次期限である1903年4月8日、ロシア朝廷内の会議で、鴨緑江両岸の森林資源を開発する会社の設立が議論され、ウィッテ蔵相、ラムスドルフ外相、クロパトキン陸相はいずれも日本との関係を悪化させるとの理由で反対したが、強硬派は賛成しニコライ2世はこれを認許した。

同月、ロシアは鴨緑江河口の韓国領にある龍厳浦をはじめ数カ所に森林保護を名目にロシア兵を進駐させて、土地家屋を買収し、兵舎や倉庫、電信設備などを建設していった。

ロシアのこの動きはすぐに日本側が探知するところとなり、陸軍・海軍・外務各省の中堅層はロシア軍の韓国への侵入はもはや黙視できなくなっている、との思いを強くしていった。大山参謀総長はこの事件について天皇に上奏し、「ロシアが今後、日本の態度を見ながら“多少の利を占めんとする”か、もしくは“兵力に訴えて目的を貫徹せんとする”かは、今後の談判と兵力による」と、今後、重大な決定を下さざるを得なくなる可能性を示唆している。この事件が日露戦争開戦のきっかけになるのである。

(8) クロパトキン来日註242-11

1903年6月10日、ロシアの陸相クロパトキンが日本を訪れた。目的は、本人が自分の眼で日本を見ておくことだという。彼はニコライ2世から、朝鮮問題については議論しないこと、ロシアの極東での行動の正当性を主張すること、などの指示を受けており、日露間の政治的な問題に関する議論はほとんど行われなかった。日本は陸軍の訓練などを隠し立てもせず見せたり、主な将軍との顔合わせなども行っており、この1年後に満洲の戦場で日本軍とまみえた時に何かの参考になったかもしれない。

寺内正毅陸相との会談で語ったという次の言葉は、有名である。「予は武官なり、日本より戦を開くに於ては300万の常備兵を以て、日本を攻撃し、東京を手裡に入れん。しかし、彼れ一箇としては、日本と開戦するは、決して望ましきことにあらず」

2.4.2項の主要参考文献

- 横手慎二「日露戦争史」、中公新書、2005年4月25日

- 原田敬一「日清・日露戦争」、岩波新書、2007年2月20日

- 山室信一「日露戦争の世紀」、岩波新書、2005年7月20日

- 半藤一利「日露戦争史1」、平凡社、2016年4月8日

- 伊藤之雄「伊藤博文」、講談社学術文庫、2015年3月10日(原本は2009年)

- 中山治一「世界の歴史21 帝国主義の開幕」、河出書房新社、2013年4月30日(電子書籍)、原本は河出文庫(2004年9月30日)

- 佐々木雄一「近代日本外交史」、中公新書、2022年10月25日

- 谷寿夫「機密日露戦史」、原書房、2004年5月25日(原本は1925年)

2.4.2項の註釈

註242-1 シベリア鉄道

横手「日露戦争史」,P27-P29 原田「日清・日露戦争」,P26-P30 山室「日露戦争の世紀」,P40-P45

{ この当時世界の制海権はイギリスに握られており、… そのため、ヨ―ロッパ諸国のアジア政策は最終的にイギリスによって左右されることになり、これによってパクス・ブリタニカが維持されていた。

ユーラシア大陸を横断するシベリア鉄道が開通すれば、ロシア陸軍を東アジアに大量に短時日で動員できることとなり、イギリスの海軍力はそれに対する抑止力にはなりえなくなる。… シベリア鉄道の建設はイギリスが海軍力によって維持してきたヨーロッパ列強間における主導権を揺るがすだけでなく、インドにおけるイギリス統治に不安を与え、アフガニスタンでの英露抗争を激化させてアジアにおける既存の権益や勢力地図を書き換えるという意味でも、国際政治情勢に大きな衝撃を与えた。}(山室「同上」,P40-P42)

註242-2 露清交渉

横手「同上」,P65-P69 半藤「日露戦争史1」,P29 伊藤「伊藤博文」,P503-P504

{ 1901年2月までに、このロシアの駐兵に対し、日本がリードして英独米などとともに、ロシアの要求を受け入れないよう清国に警告した。 … 日本は、同年3月から4月にかけ、ロシアが清国と結ぼうとしていた露清協約に対して単独で2回、抗議を行った。この露清協約は…ロシア軍による事実上の満州支配を保障するものだった。

結局、ロシアは日本の2回目の抗議がなされる前日に官報上に露清協約の撤回を公表し、公表の3日後に日本に通知した。}(伊藤「同上」,P504)

註242-3 第4次伊藤内閣

伊藤「同上」,P477-P488

註242-4 満韓交換論

横手「同上」,P69-P71 半藤「同上」,P29 伊藤「同上」,P494-P502

註242-5 ロシアとの交渉

半藤「同上」,P54-P68 横手「同上」,P72 伊藤「同上」,P510-P513

{ 伊藤は韓国における自由行動の権利を我に収め得るならば、満州および韓国に関しては露国に幾分の犠牲をはらってもやむを得ないとしたが、桂はあくまでも日英同盟の精神に抵触しない範囲内で韓国における自由行動の権利を得なければならぬ。もし露国が協商をするならば、この意義精神を離脱してはならないということにおいて、両者の間に相違があったようであった。}(谷寿夫「機密日露戦史」,P9)

註242-6 日英独同盟構想の挫折

中山「帝国主義の開幕」,Ps1781-Ps1838 半藤「同上」,P42-P46 伊藤「同上」,P506-P508 山室「同上」,P97-P98

{ ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世は、ドイツが東アジアにおいて軍事的な拠点を得るために日本の進出を牽制するとともに、ロシア皇帝ニコライ2世に日本と対抗させて東アジアに目を向けさせ、ドイツへの軍事的圧力を避けさせるために黄禍論を利用しようとしていた。}(山室「同上」,P139)

註242-7 日英同盟成立

中山「同上」,Ps3032-Ps3084 半藤「同上」,P47-P69 伊藤「同上」,P510-P514 山室「同上」,P96-P101 佐々木「近代日本外交史」,P76-P77

{ この当時、イギリスの鋼鉄の生産量は日本の約1000トンに対して5900倍余にも相当するものでしたから、「7つの海」を支配し、「栄光ある孤立」を誇っていたイギリスと同盟を結んだことは、いかに格差があったとはいえ、日本の国際的地位の向上を示した快挙であるとして、各地で祝賀会が催され、東京では提灯行列が行われました。}(山室「同上」,P99)

{ 日英同盟は、確かに日本の国際的地位の向上を示したものでした。しかしそれは内村(鑑三)が懸念したように、日本がイギリスの世界政策の一端を担って、アジアやアフリカの植民地の人々を抑圧する側に立つこと、そして日本自身が植民地拡大を進めるための援助者をえて軍事的結着を図る道に踏み出して、ついには悲境に陥ることを意味するものだった…}(山室「同上」,P101)

註242-8 ロシアの反応

横手「同上」,P75-P76 山室「同上」,P101-P102 半藤「日露戦争史1」,P86-P89

註242-9 ロシアの撤兵拒否

横手「同上」,P76-P80 山室「同上」,P102 半藤「同上」,P90-P91・P119-P121

ロシアが第2次撤兵を実行しなかった理由について、横手氏は次のように述べている。

{ 一方の解釈では、2月の段階でクロパトキン陸相がウィッテたちに、第2次撤兵予定地域に奉天を含む戦略上の重要拠点が含まれるので、約束の半分だけ撤兵を実施し、満州北部については影響力を維持したいと主張したことから、撤退が不可能になったとされている。… 他方の解釈では、陸相は撤兵の準備を進めていたが、最終段階でアレクセーエフ提督が、満州の利権を守るためにはロシア軍をとどめる必要があると主張したために撤兵は取りやめになったとされている。真相は不明である… }(横手「同上」,P79-P80)

註242-10 龍厳浦事件

半藤「同上」,P118-P123 山室「同上」,P102-P103 横手「同上」,P76-P83

註242-11 クロパトキン来日

横手「同上」,P87-P91 半藤「同上」,P143-P150