1.9 まとめ

ペリーが来航して明治維新が始まろうとしたとき、攘夷を叫んだ人もいれば、開国して侵略を避けようとする道を探ろうと人もいたけれど、独立を維持しようという点では同じであったろう。ただ、その時点でどうやって独立を維持するか、は明確ではなかった。しかし、尊王だ攘夷だ、いや開国だ、公議公論で決すべきだ、といった議論や対立が深まっていくうちに、幕府を倒した上で天皇を中心とした新しい国家体制にしなければならない、という方向に傾いていった。そして、国家体制と社会制度の大変革に成功し、変革後の反動も抑えきった。

{ なぜ明治維新は、かくも短期間に、多くの混乱もなく、あれだけの根本的な変革をなしえたのか。}(高木「明治維新はなぜ可能だったのか」/講座#12,P176) という疑問は、専門家である歴史学者のみならず、一般の人たちも共有できるのではないだろうか。

ここでは、1.9.1項で主要国における同様の革命をごく簡単におさらいした後、1.9.2項で、(1)国内の社会変革がスムーズにいったのはなぜか、(2)独立を維持できたのはなぜか、を検討し、最後に(3)この変革が残した次のステップへの課題、を整理する。

1.9.1 近代化に向けた革命例

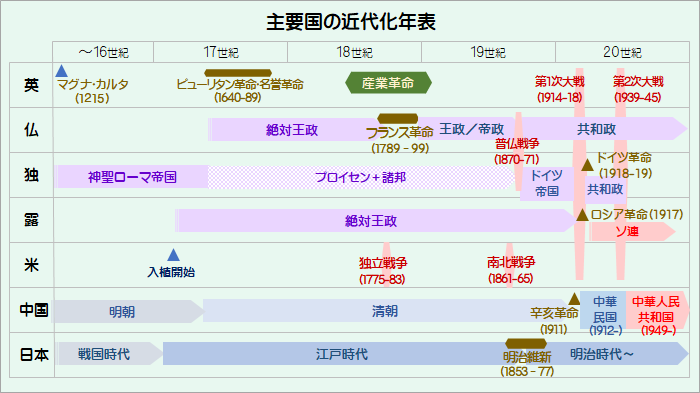

下図は欧米列強と中国、日本の近代化にむけた出来事をまとめた年表である。以下、英仏独露中の近代化に向けた革命の超概要について整理する。なお、アメリカについては独立戦争を革命とみなす研究者もいるようだが、他国の状況とはかなり異なるのでここでは省略する。また、日本もすでに1.1.1項などで詳説しているのでそちらを参照願いたい。

図表1.31 主要国の近代化年表

(1) イギリス_ピューリタン革命・名誉革命註191-1

イギリスは17世紀の時点で、すでに1216年に定められたマグナ・カルタ(大憲章)と貴族や上層階級の人々による身分制議会が存在していた。

17世紀初頭、国王がピューリタン(清教徒)を迫害したり、献金を強要したりしたために1640年に議会が開かれたが、議会も分裂し内乱となった。一時的に共和政になったが、王党派が復活し王政に戻った(ピューリタン革命)。

1688年、王位継承問題が発生し、貴族たちはクーデタを起こしてオランダから現国王の姉の息子を新しい王にすえ、国民の諸権利を規定した権利章典を認めさせた(名誉革命)。イギリスの立憲君主制の基本体系はここで出来上がり、微調整を加えながら現在に至っている。

(2) フランス_フランス革命註191-2

ルイ16世は1789年5月、聖職者・貴族・平民(ブルジョア)の代表からなる身分制議会に増税を諮問したが、ブルジョアたちは認めなかった。一方、前年(1788年)が不作だったこともあって、このころ民衆の暴動が頻発していた。同年7月、パリ市民がバスティーユ牢獄に武器を求めて押しかけ、それに触発された民衆が各地で暴動を起こした。

ブルジョアたちは「人権宣言」を採択し憲法を制定したが、国王一家はウィーンに逃亡しようとして、途中でつかまり、1793年1月、王家一族はギロチンで処刑された。これをみたヨーロッパ諸国はフランス革命が自国へ波及することを恐れ、対仏同盟を組んでフランスへの介入を始めた。

フランスでは、民衆の支持を取り付けた過激派の勢力が強くなり、ロベスピエールなどが恐怖政治を行って反対者を次々と処刑していったが、恐怖政治に反発するグループがロベスピエールを処刑し、1795年に総裁政府を設立した。総裁政府でも権力闘争がくり広げられたが、最終的にナポレオンが1799年に政権を掌握した。一般にはここまでをフランス革命とするが、この後も混乱は続く。

ナポレオンは、ナショナリズムを煽って徴兵による軍隊を組織し、ヨーロッパのほぼ全土を掌握した後、ロシアに攻め込んだが敗退、対仏同盟によって流刑に処せられた。

フランスはこの後、王政や帝政に復古し、7月革命、2月革命を経て、1871年の普仏戦争でプロイセンに敗北した後、ようやく共和政が発足する。

※)明治維新とフランス革命の違いについては こちら にもあります。

(3) ドイツ_ドイツ革命註191-3

ドイツはもともと神聖ローマ帝国を受け継ぐ、小さな邦国の集合体であったが、19世紀初めにはプロイセンを中心とした連邦を形成しており、普仏戦争(1870-71)直後にその連邦国家をドイツ帝国として再編した。ドイツ帝国は専制的な皇帝が君臨する帝政であったが、議会も憲法もあった。

第1次大戦末期、1918年10月に起きたドイツ革命(キール軍港の反乱)により、帝政は廃止されて共和政が成立し、皇帝ヴィルヘルム2世はオランダに亡命した。1919年1月に行われた国民議会選挙で支持を得た社会民主党を中心とするワイマール共和国が2月に発足し、8月には世界一民主的といわれたワイマール憲法が公布された。しかし、ソ連の支援を受けた左翼と大資本家や右翼の微妙なバランスの上に立つ不安定な政権であった。

ドイツ革命は第1次大戦の影響を強く受け、旧体制の打倒は素早かったが、新体制もまた10年ほどで事実上崩壊し、ヒトラーの独裁体制に移行することになる。

(4) ロシア_ロシア革命註191-4

農業国だった帝政ロシアが近代的工業の振興に取り組み始めたのは19世紀半ばだったが、19世紀後半になると急激に増加した都市住民や農奴制の名残を残す農民にその歪みが押し寄せていた。日露戦争の末期1905年にはロシア革命の前哨ともいわれる「血の日曜日事件」と呼ばれる民衆暴動が起きている。

第1次大戦末期の1917年に起きた2月革命は、専制政治に対する反発に大戦による疲弊が加わり、労働者による大規模な争乱となって首都は無政府状態になった。メンシェヴィキ(社会主義右派)は3月に臨時政府を設立、皇帝ニコライ2世一家は監禁された。(のちに全員銃殺)

同年10月、レーニンが率いるボリシェヴィキ(社会主義左派)が武装蜂起してメンシェヴィキの臨時政府を打倒し、1918年1月「ロシア社会主義ソヴィエト共和国」の成立を宣言した。

革命は一区切りついたが、悲劇はこれからだった。権力闘争の末に指導者の地位にのし上がったスターリンは反対者を徹底的に弾圧する大粛清を行い、少なくとも数百万人以上が虐殺されたあげく、1991年にソ連は解体された。

(5) 中国_辛亥革命・国共内戦註191-5

19世紀の清朝は英仏ロ日などからの侵略と内乱に明け暮れたが、近代化に向けた動きが本格的に出てくるのは20世紀になってからである。

1908年、清朝の実権を握っていた西太后が死去すると、1911年10月に武昌で革命派の軍が蜂起し、1912年1月1日に孫文を臨時大総統とする革命政府が組織された(辛亥革命)。清朝は袁世凱を首相に登用して生き残りを図ろうとしたが、袁は幼少の清朝皇帝を退位させるかわりに自分を共和国大総統にすることを革命側に了承させた。袁世凱は独裁体制を確立しようとしたが1916年に病死し、以後、中国は各地に軍閥が割拠する状態になった。

孫文は1919年に国民党を結成、1924年には中国共産党(1921年成立)との「合作」を成立させた。1925年に孫文は死去するが、1926年、袁世凱の系譜を受け継ぐ北京政府打倒のための「北伐」が蒋介石指揮下で開始され、日本はそれを妨害しようとしたが1928年に「北伐」は完了、国民党政府が中国を代表する政府となる。

中国はこのあと、日本の侵略をしりぞけて独立を維持したが、1946年から始まった国共内戦では中国共産党が勝利を収め、1949年10月1日中華人民共和国が樹立された。辛亥革命からここまでの犠牲者数は戦争の犠牲者も含めれば1千万人を超えるのではないかと思われる。

(6) まとめ

{ なぜ明治維新は、かくも短期間に、多くの混乱もなく、あれだけの根本的な変革をなしえたのか。}

冒頭に掲げたこの言葉では、「短期間」と「多くの混乱もなく」が評価すべき特性となっているが、両方とも定量的な評価はむずかしい。

革命による犠牲者数も含めて定性的・感覚的に比較してみると、イギリスは日本と同等かそれ以上にスムーズで、ドイツは戦争という外的影響が大きくて比較が難しく、仏露中は外的影響が大きいものの日本の方がスムーズだった、と評価できるのではないだろうか。

まとめれば、「明治維新は他国の同様の革命と比べて、"比較的スムーズ"だった」といえるだろう。

1.9.1項の主要参考文献

- 「日本の歴史認識/ヨーロッパが歩んだ道」(拙サイト)

https://www.ne.jp/asahi/puff/mdg/g1/ - 田中・菊池・加藤・他「図説 中国近現代史」、法律文化社、2012年3月30日

1.9.1項の註釈

註191-1 イギリス

拙サイト(日本の歴史認識>ヨーロッパが歩んだ道) 2.5.2項、2.5.3項

註191-2 フランス

拙サイト(日本の歴史認識>ヨーロッパが歩んだ道) 3.2.1項、3,2,4項

註191-3 ドイツ

拙サイト(日本の歴史認識>ヨーロッパが歩んだ道) 4.4.6項

若尾・井上「近代ドイツの歴史」,P193-P198

註191-4 ロシア

拙サイト(日本の歴史認識>ヨーロッパが歩んだ道) 4.5.3項、4.5.4項

註191-5 中国

田中・菊池・加藤・他「図説 中国近現代史」,P62-P84