1.8.9 西南戦争

鹿児島藩は、もともと他の藩に比べて士族が多かった上に、明治2(1869)年の藩政改革で中下級士族の待遇を大幅に改善したこともあって、維新後も強力な士族軍団を抱えていた。明治4年の廃藩置県時の士族人口は、他の県が多いところでも10千人強なのに対して、鹿児島県は46,824人もおり、その軍事力を背景に、中央政府から半ば独立した存在になっていた註189-1。

中央政府の近代化政策や外交政策に強い不満が蓄積しているところに、それを集約する核として征韓論政変で下野した西郷隆盛を得てエネルギーは沸点に達し、ついに反政府の狼煙をあげることになった。

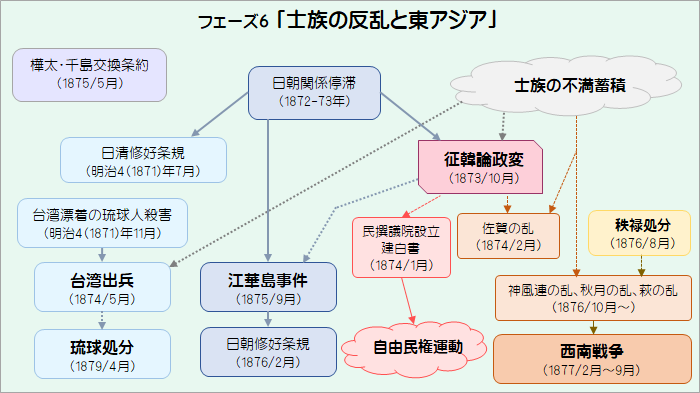

図表1.28(再掲) フェーズ6「士族の反乱と東アジア」

(1) 私学校註189-2

征韓論政変により下野した西郷隆盛が鹿児島に帰ったのは、1873(明治6)年11月10日と言われている。近衛部隊の将兵や官僚など数百名が西郷の後を追って鹿児島に帰り、熊本鎮台にいた鹿児島出身の多数の士族も鹿児島に戻った。帰郷した西郷は専ら田舎に住んで、狩猟・農耕にいそしみ、温泉で心身を休めていた。

鹿児島に戻った士族たちは無為に日を過ごす者がほとんどで、西郷はこうした士族を教育するために1874年6月、私学校を設立した。私学校は、賞典学校(幼年学校)、銃隊学校、砲隊学校の3校で構成され、本校は鶴丸城内におかれて、城下や各郷に多数の分校があった。賞典学校は、西郷や桐野などが戊辰戦役で得た賞典禄をもとに建てたもので、士官養成を目的とし、外国人を含めた漢学・洋学の講師陣を揃えていた。銃隊学校と砲隊学校は旧藩や近衛歩兵の出身者を収容し、銃や砲術の戦術が教えられた。私学校の教育方針は、戊辰戦争で犠牲になった人たちの後継者として、道義・尊王・愛民の心を持つ優秀な士官を育てることにあった。

鹿児島出身の大山綱良県令は私学校に協力的で、私学校の有力者を区長や警察幹部などに採用したため、行政組織のほとんどを私学校が掌握する状態となり、私学校王国の観を呈するようになった。

(2) 決起

1876(明治9)年10月、神風連・秋月・萩の乱が立て続けに起きたが、西郷は動かなかった。しかし、家近良樹氏は、明治9年下四半期には西郷が将来の決起を想定し始めたことが伺えるという註189-3。

西郷暗殺計画註189-4

1876年12月、警視庁トップの川路利良から私学校党の情報収集などの指示を受けた中原尚雄警部ら約20名が、鹿児島に向かった。彼らはみな鹿児島出身で帰省や墓参などの名目で翌年1月に相次いで鹿児島に入り、情報収集と私学校に批判的な士族などへの説得を始めた。

鹿児島では1876年8~9月頃から、西郷暗殺の計画がある、との風評があり、私学校はスパイを放って中原らの行動を監視していた。2月上旬、中原らは逮捕されて拷問を受けた末、暗殺計画があったことを自供する口供書が作られた。この口供書が西郷が挙兵する名分となる。

後日、中原らはこの口供書は拷問によって強制されたもので暗殺計画などなかった、と供述しているが、家近氏は必ずしも暗殺計画がまったく存在しなかったとまでは断定しえない、という。

弾薬庫襲撃事件註189-5

鹿児島にはもともと薩摩藩の所有だった弾薬庫が各所にあり、廃藩置県後に陸海軍の管轄下に置かれていた。これをそのままにしておくのは危険であるとして、兵器・弾薬を大阪に移すことになった。

移転に不満を持った私学校生ら20数名が、1月29日夜、陸軍の弾薬庫を襲撃して弾薬を奪った。翌日から2月2日夜にかけては、約千名の私学校生が、陸軍弾薬庫と海軍造船所の火薬庫を襲って銃砲と弾薬を掠奪した。

この事件は大隈半島南端で狩猟を楽しんでいた西郷に伝えられ、西郷は「しまった」とつぶやいたという。結局、この襲撃事件が西郷たちが挙兵する直接の導火線になった。

進撃開始註189-6

西郷は2月3日に鹿児島に戻り、5日に今後の方針について討議が行われた。挙兵論と自重論の立場から激論が戦わされ、最終的に挙兵することが決定した。その際、西郷は「出兵と決まった以上、自分の身体は皆に預ける」と述べたという。

続いて6日の作戦会議で、海路長崎に行って軍艦を奪う、などの案も出たが、海軍力がないために却下され、結局、全軍で陸路を熊本から福岡を経て東上する案に決定した。

2月14日、斥候として300名の兵士が熊本に向けて出発、ついで15日から17日にかけて大雪の中、西郷軍の本隊約16千人が鹿児島を離れた。西郷は17日に出発した。

(3) 政府の対応註189-7

この頃、三条実美、木戸孝允、伊藤博文、山県有朋などは明治天皇に従って京阪神に来ていた。孝明天皇の10年式年祭と京都・神戸間の鉄道開通式に出席するためである。鹿児島と政府関係者の間の情報交換は電信網を使って迅速に行われた。1月下旬、鹿児島の情勢不穏、との連絡を受けると陸軍卿の山県は熊本鎮台の谷干城司令官に厳戒態勢をとらせた。

2月5日、弾薬庫襲撃の報が届いた時点では、大久保利通や岩倉具視、そして明治天皇も西郷が立ち上がることはないだろうとの見通しを持っていたが、まもなくそれが誤りであることに気づく。一方、山県は、東京や大阪の鎮台に出兵準備を命じた。

鹿児島の動きは逐一東京と京都に報告され、17,18日になると西郷が多数の兵を引き連れて出発したことが判明する。2月16日に大久保も京都に入り、18日京都で三条太政大臣、大久保、木戸、伊藤、山県が実質的な閣議を開き、西郷たちを暴徒として討伐する方針を決めた。翌日、天皇の裁可を得て「暴徒討伐令」を布告、西郷軍は賊軍となった。征討総督に有栖川宮熾仁親王が任命され、大阪に征討総督本営が置かれて、大久保・山県らが軍の動員や編成、全体の戦略にあたることになった。これはのちの大本営に相当するもので、この当時は軍人だけでなく文官も含めた戦争指導が行われた。

なお、征討総督本営はその後、福岡、久留米、熊本へと移されていく。

(4) 熊本城と田原坂攻防戦註189-8

薩軍来襲の報が入ると、熊本鎮台の谷干城司令官は籠城に備えて約1カ月分の武器・弾薬・糧食を熊本城内に運び込むとともに、柵を設け、橋を撤去し、地雷を設置するなどの準備をした。

薩軍は2月21日に熊本城に到着し、22日から総攻撃を開始したが、城を落とすことはできず、熊本城の北にある田原坂方面で南下してくる政府軍を防いでいる間に落城させる、という作戦をとった。薩軍には2月下旬にかけて熊本や宮崎から多数の士族たちが馳せ参じ、熊本城では激しい攻防戦がくり広げられたが、4月になっても城は落ちなかった。

一方、田原坂では2月22日から政府軍との間で激しい戦いが繰り広げられ、双方に多数の犠牲者が出た。薩軍の抜刀攻撃に対抗するために、薩摩の外城士※1出身の巡査で編成された政府抜刀隊が活躍する、といった場面もあった。3月20日、政府軍は田原坂を突破したが、薩軍は粘り強く抵抗し、熊本城にはなかなか到達できなかった。

敗れた薩軍は本拠地を人吉(ひとよし)に置いて再起を期すことになり、4月22日西郷は人吉に向かって出発した。

※1 外城士(とじょうし)とは、城下町ではなく農村などに居住していた郷士のことをいう。薩摩では城下町に住んでいた城下士と外城士は仲が悪かった。註189-4も併せて参照願いたい。

(5) 転戦から終戦へ註189-9

西郷は4月28日頃、人吉に入った。薩軍は人吉を2年間は守り抜くつもりだったが、政府軍は直ちに追討軍を差し向け、5月27日から人吉攻防戦が始まり、6月1日に陥落した。薩軍は都城を経て宮崎に本営を移すが、政府軍もその後を追って、7月24日には都城が、同月31日には宮崎も陥落した。薩軍は海岸線を北上して延岡の北に陣を置くが、8月14日には延岡も政府軍の手に落ちる。

8月17日夜、残余の兵から精鋭数百人を選び、陣の裏手にある可愛(えの)岳(標高728m)をよじ登り、政府軍の包囲網を突破して、山中を三田井(現:高千穂町)を経て、鹿児島に向け険しい道を進み、9月1日鹿児島市内に入った。その時、西郷に随行する兵士は400名を切っていた。鹿児島はすでに政府軍に占領されていたが、薩軍は私学校、県庁、照国神社、城山などに立て籠もった。

政府軍の総攻撃前日の9月23日、薩軍の中で「西郷を殺してはならない」という声が広がり、河野主一郎と山野田一輔の2人を使節として政府軍に派遣することになった。2人は政府軍司令官の川村純義(西郷隆盛の親戚)に面会したが、川村は降伏することを勧めるだけだった。

9月24日早朝、政府軍は猛攻撃を開始した。股と腹部に銃弾を受けた西郷は、別府晋介に「シンドン、シンドン、もうここでよかろう」と語って膝を折り、別府は「ごめんなったもんし」と語りかけて首を落とした(享年50歳)。別府はそのまま弾丸の雨の中に突っ走り、戦死した。

午前7時、政府軍は祝砲を放ち、西南戦争は終了した。出動した政府軍は総計6万名余、戦死者6287名、戦傷者9523名、薩軍は詳しいデータが残っていないが、総計4万名余が参加し、戦死者は数千名とみられ、両軍合わせて戊辰戦争の戦死者に匹敵する規模ではないかと思われる。

図表1.30 西郷隆盛の退路

出典)小川原「西南戦争」,P169の図をもとに作成

(6) 政府軍勝利の原因註189-10

以下は、宮地正人氏と家近良樹氏が挙げている原因を筆者なりにアレンジしたものである。

- (1) 薩軍蜂起の理由である「暗殺計画への尋問」は、大義名分に欠けるものであり、幅広い層からの支持を得ることができなかった。

- (2) 徴兵制軍隊の練度や組織化が一定レベルまで進んでいるにも関わらず、薩軍はそれを蔑視した。

- (3) 政府軍は豊富な戦費(4156万円)と軍需物資の供給網を完備していたが、薩軍は戦費(70万円)も軍需物資の供給網も貧弱だった。また、民衆への対応が政府軍に比して薩軍は悪かった。

- (4) 艦船を多数保有し、それを活用できた政府軍に対して、薩軍は艦を保有していなかった。

- (5) 政府軍は電信網などを利用して軍事情報の入手・交換を的確に遂行できたが、薩軍はそのような手段を持っていなかった。

- (6) 政府軍兵士が最新式のスナイドル銃を使ったのに対し、薩軍は旧式のミニエール銃だった。

- (7) 島津久光・忠義父子が中立を守り、薩軍を支援しなかったため、薩摩及び全国の守旧的な勢力が動かなかった。

(7) 西南戦争が残したもの註189-11

西南戦争は、封建制の中核にあった武士という身分が解消することを確定させ、それによって天皇を中心とした近代的な中央集権体制の基盤が成立した。その基盤の上にどのようなものを建てていくのか、ということを含めて、いくつかの課題が残された。

a) 政府は、戦費を補うために2700万円の紙幣を発行し、さらに国立銀行から1500万円を借入れた。これは当時の政府の年間歳出額6849万余円の60%以上に相当する。その結果、政府はインフレと財政難に苦しむことになる。

b) 在野にあった最大の軍隊が消滅したことにより、士族の反政府運動は武力から言論に変えざるを得なくなった。土佐の民権運動家たちは、西南戦争中に武力蜂起の可能性をうかがっていたが、その機会は現れなかった。武力を背景にした「自由民権運動」はあり得ない時代になったのである。

c) 西南戦争は徴兵制軍隊の初陣であり、多くの教訓を獲得したが課題も明確になった。一つは、戦略を統括する参謀本部の独立と充実であり、もう一つは兵士の強化である。

1点目については、すでに参謀局が設けられていたが、大久保利通や伊藤博文などの文官も参加し、部隊司令官の人事や作戦計画に介入して、混乱も生じた。そこで陸軍卿山県有朋や参謀局長の鳥尾小弥太は参謀本部の独立を主張し、岩倉や伊藤も了承した。明治天皇は陸軍省と参謀本部が対立することを心配して賛成しなかったが、1878(明治11)年12月、参謀本部の設置が決定した。これがのちに統帥権の独立につながっていく。

2点目は、徴兵された兵士は農民や町人の出身で西郷軍に対峙するとたやすく崩れた。山県は1878年に「軍人訓戒」を作り、1882(明治15)年にはそれを更新した「軍人勅諭」で「忠節・礼儀・武勇・信義・質素」という武士の心構えを軍人の行動規範とすることを定めた。

(8) 大久保利通暗殺註189-12

1878(明治11)年5月14日朝8時半ごろ、皇居に向かう途中の紀尾井町清水谷で大久保利通は刺客に襲われ、その場で絶命した(享年47歳)。襲った石川県士族島田一郎ら6人は民権家で、西南戦争で西郷軍に呼応して決起しようとしたが果たせず、政府高官の暗殺を狙っていた。彼らの持っていた斬奸状には、①政治の私物化、②コネによる官吏登用、③不要不急の事業に国費を徒費、④憂国の士族に対する不当な誅滅、⑤外交の失敗と国権の失墜、の5つの罪が掲げられていた。

前年(1877年)5月には木戸孝允が病死、9月には西郷が戦死しており、維新の3傑と言われた3人がこの1年の間に世を去った。ここに一つの時代が終り、伊藤博文ら第2世代のリーダにバトンは引き継がれることになる。

1.8.9項の主要参考文献

- 小川原正道「西南戦争」、中公新書、2007年12月20日

- 家近良樹「西郷隆盛」、ミネルヴァ書房、2017年8月10日

- 宮地正人「幕末維新変革史(下)」、岩波現代文庫、2018年11月16日

- 伊藤之雄「山県有朋」、文春新書、2009年2月20日

- 三谷博「維新史再考」、NHKブックス、2017年12月25日

- 瀧井一博「大久保利通」、新潮選書、2022年7月25日

- 勝田政治「大政事家 大久保利通」、角川文庫、2015年3月25日(原本は2003年)

- 井上勝生「幕末・維新」、岩波新書、2006年11月21日

- 松沢裕作「自由民権運動」、岩波新書、2016年6月21日

- 明治維新史学会「講座 明治維新 第4巻」(講座#4)、有志舎、2012年3月20日

1.8.9項の註釈

註189-1 鹿児島県の士族

宮地「幕末維新変革史(下)」,P429-P430

{ 明治4年7月廃藩置県時の士族は鹿児島県が46,824人、金沢県が14,855人、広島県が8,065人、静岡県が13,666人、佐賀県が13,306人、名古屋県が7,749人、和歌山県が10,612人、山口県が10,454人となっており、…}(宮地「同上」,P429)

{ 鹿児島士族の間には、地租改正や秩禄処分、急進的な西洋化への不満、征韓論の主張といった保守的・国権論的な政策批判と、有司専制や朝礼暮改、奢侈・腐敗攻撃といった政権批判とが共存していた。}(小川原「西南戦争」、P23)

註189-2 私学校

小川原「西南戦争」,P15-P21 家近「西郷隆盛」,P462-P464・P474 三谷「維新史再考」,P378-P379

註189-3 決起

家近「同上」,P488-P489

註189-4 西郷暗殺計画

小川原「同上」,P42-P49 家近「同上」,P492-P493

{ 挙兵直前に大山県令と面会した海軍大輔川村純義は、"シサツ"への尋問が上京(=挙兵)の趣旨だと聞かされたため、岩倉を介して川路大警視に確認したところ、川路は暗殺など思いもよらないことだと答えたため、岩倉は"シサツ"を"サシコロス"と誤認したのではないかと回答している。…大久保もまた5月19日付けの書簡で暗殺疑惑は"暴発の名"を得るためのものだ、と述べている。」(小川原「同上」、P49<要約>)

{ 中原らが"視察"のために帰国したのを"刺殺"と読みかえて挙兵の名義としたとの理解がある。全貌を明らかにしえないが、暗殺の存在を全否定しえない側面もある。それは、私学校生の多くが鹿児島の城下士の出身であったのに対し、警察官らの多くは外城士(郷士)であったことに起因する。城下士は外城士を軽蔑し、外城士は城下士に激しく反発するという傾向がみられた。このような城下士と外城士間の差別や西郷へのかかわり方の違いを考慮すれば、西郷の暗殺計画が全く存在しなかったとまでは断定しえない。}(家近「同上」,P492-P493<要約>)

註189-5 弾薬庫襲撃事件

小川原「同上」,P50-P51 家近「同上」,P493-P494

註189-6 進撃開始

小川原「同上」,P52-P56 家近「同上」,P494-P497

{ 島津久光は、開戦後に朝廷に提出した「奉答書」で次のように述べている。「西郷は私学校生らが弾薬を強奪したことを聞き、大いに憤怒し私学校生を譴責したが、捕縛人のこと【=暗殺計画】が露顕すると、意を決して衆と訊問の事を議定」したとある。これが史実に最も近かったと想像される。}(家近「同上」,P494)

註189-7 政府の対応

伊藤「山県有朋」,P135-P139 小川原「同上」,P57-P65 瀧井「大久保利通」,P391-P394 家近「同上」,P501-P503

註189-8 熊本城と田原坂攻防戦

小川原「同上」,P69-P141 家近「同上」,P503-P506 宮地「同上」,P434-P435

註189-9 転戦から終戦へ

小川原「同上」,P137-P190 家近「同上」,P506-P512 宮地「同上」,P436-P437

註189-10 政府軍勝利の原因

家近「同上」,P513-P515 宮地「同上」,P440-P442

戦費は、井上「幕末・維新」,P228による

註189-11 西南戦争が残したもの

家近「同上」,P515-P519 宮地「同上」,P442-P443 三谷「同上」,P384 松沢「自由民権運動」,P68-P69 伊藤「山県有朋」,P169-P180・P188)

註189-12 大久保利通暗殺

勝田「大政事家 大久保利通」,P10-P12 瀧井「同上」,P433-P434 猪飼「近代化と士族」/講座#4,P110-P112

{ 大久保は死の直前に次のように語っていた。 ――維新の本旨を貫徹するには、30年の月日が必要である。これを3つに分けて、明治元年から10年までの第1期は、兵乱多く、創業の期間。明治11年から20年までの第2期は最も肝要な時期で、内治を整え、殖産を行う時で、利通は不肖ながら、十分に内務の職務を尽くさんと決心している。明治21年から30年の第3期は守成の時期で、後進に賢者が出て、維新の事業を継承・修飾してくれることを期待する。…}(瀧井「同上」,P434<要約>)