1.9.2 明治維新が成功したわけ

前項(1.9.1項)でも述べたように、「明治維新は他国の同様の革命と比べて、"比較的スムーズ"だった」といえる。では、なぜスムーズだったのかを、(1)国内の社会変革、(2)国外からの侵略回避、という2面から、識者の指摘も踏まえて考えてみた。最後に、明治維新が次のステップに向けて置いていった課題も整理した。

(1) 社会の変革がスムーズだったわけ

幕藩体制から天皇を中心とする中央集権体制への移行・身分制度の廃止などが、大きな障害もなく、また多数の犠牲者を出すこともなくできた理由はいろいろとあると思うが、研究者の指摘もあわせて次の4点をあげたい。

2つのオマージュ(=敬意・尊敬)註192-1

{ 諸侯や武士の間に将軍と天皇に対する複数オマージュが存在した。}(高木「明治維新はなぜ可能だったのか」/講座#12,P201) つまり、諸侯や武士には将軍への臣従と天皇への臣従意識が併存していたため、将軍権力が倒された後の天皇への権力移行が極めて円滑に行うことができた。

このような2重構造は世界に類をみないものであり、明治維新がスムーズだった、最大の理由がここにあるのではないだろうか。

財政悪化と石高制の解体註192-2

{ 日本の近世社会における統合原理としての石高制が解体されたことにより、貨幣制度のみならず税制を含む領主制や身分制までも解体する要因になった。}(高木「同上」/講座#12,P202<要約>)

米を媒体とした石高制は近世日本において、領主と武士や農民・町人を結びつける経済システムであるだけでなく、人的結合をも包摂する制度であった。江戸時代中期以降、商品貨幣経済の発達により諸藩の財政は悪化していったが、それに輪をかけたのが開国であり、商品流通網の広域化、通貨価値の飛躍的向上が進み、石高制は解体せざるを得なくなった。

全国的な貨幣経済の普及は、ローカルな範囲での米を媒体とした領主/武士/農民・商人の儒教的な人的結合を弱体化させることになったのである。

政治的「柔構造」註192-3

{ 幕末期においては少数の雄藩が"富国強兵"と"公議輿論"、維新期には複数のグループが"富国"、"強兵"、"憲法"、"議会"という複数の国家目標を追及したが、いずれのグループも単独では十分な政治力を得られなかったので、他のグループと協力関係を築くことによって政策を実現しようとした。その結果、目標の内容やグループ連合の組み方は状況に応じて変わっていった。このような政治的「柔構造」は、複数の目標を同時に達成する能力、ショックへの対応力、政権の持続性において開発独裁の単純な硬構造よりも強靭であった。}(坂野・大野「明治維新」,P23-P24<要約>)

例えば、薩摩藩は1864年の禁門の変では会津藩と組んで長州藩を排撃したが、1866年には長州藩と薩長同盟を締結し、1867年には土佐藩と組んで大政奉還を実現した。そして翌1868年には長州藩とともに鳥羽伏見の戦いで幕府を敗退させた。

この柔構造には、カリスマ的リーダーは存在しないものの指導者の交替が可能で、グループの持続性が維持しやすいとともに、様々な意見を吸収できる多様性も持ち合わせていた。

民衆の巻き込み無し

フランス革命やロシア革命では、民衆の暴動を革命指導者たちが利用したり、民衆を扇動して暴動を起こさせたりしたため、犠牲者の数も多くなったが、明治維新でこうした武力による活動を行ったのはほとんどが武士であった。上野の山にこもった彰義隊に民衆が加勢するようなケースもあったものの、武士と民衆が結びついて多数の犠牲者を出すような蜂起はなかった。これが犠牲者が少なく、スムーズに新体制に移行できた大きな理由の一つではないかと私は考えている。

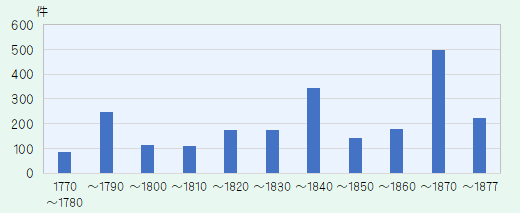

かといって、明治維新期に百姓一揆などの民衆蜂起が少なかったわけではなく、物価高騰や地租改正などに反対する一揆が起こり、一揆の件数は増加している。

図表1.9(再掲) 百姓一揆の件数推移

出典)若尾「百姓一揆」、P203の図29より作成。

こうした百姓一揆が武士と結びつくことがなかった理由としては、次のようなことが考えられる。

- ・百姓一揆には自主的な規律があり、盗みや殺傷は禁止されていた。

- ・武士と農民の間の支配・保護/服従という封建的関係

- ・武士と農民を仲介するブルジョア(富農)が未成熟

(2) 列強の侵略を受けなかったわけ

明治維新のトリガーになったのは、列強の侵略から独立を守ることにあった。そして、侵略を受けなかったことが明治維新をスムーズに完遂させる原因の一つでもあった。侵略を受けなかった原因として、次のようなことが考えられる。

列強にとっての日本註192-4

最初に開港をせまってきたのはアメリカで、彼らが第一に求めたのは貿易ではなく、アメリカ西海岸と中国を結ぶ太平洋航路の船や捕鯨船のための補給及び悪天候時の待避地であった。イギリスの初代駐日公使オールコックは次のように述べている。

{ イギリスは東洋に大きな権益をもっており、日本はその東洋の前哨地である。我々には維持すべき威信と帝国があり、さらに巨大な通商を営んでいる。日本がこの通商の額を増大させるために貢献できる程度は、大して考慮するに値しないであろう[オールコック 1962年,下巻,96頁]。}(高木「同上」/講座#12,P183-P184)

イギリスは1864年に対日戦争シミュレーション(1.5.3項のコラムを参照)を行っているが、内陸部まで戦闘が及ぶ場合、困難な戦いになり、戦費の回収も難航するだろう、と予測している。当時世界最大の海軍国だったイギリスですら、このような状態であり、列強が武力を使って日本を(半)植民地化する可能性は極めて小さかったと考えられる。

ただし、南下政策を推進していたロシアは、こうした経済計算抜きで侵略してくる可能性はあったかもしれないが、彼らにとって優先度が高かったのは黒海沿岸・トルコなどであり、明治維新当時はクリミア戦争(1853-56)、露土戦争(1877-78)に注力していた。

こうしたことに日本側も気づいていたかもしれない。廃藩置県直後の不安定な時機に岩倉使節団として主要な指導者を1年半以上にもわたって海外に派遣するなどというのは、列強からの侵略を危惧していたらできることではない。

武人ゆえ(?)の現実的な対応註192-5

中国や朝鮮では長期間にわたって攘夷を貫いたの対し、日本は素早く開国に踏み切った。その差について、イギリスの歴史学者G.F.ハドソンは次のように説明する。

{ 外国艦隊による攻撃は、日本の支配者であり戦闘者である武士にとって大きな屈辱だったが、その屈辱を晴らすための手段として欧米の技術や制度を学ぶことは受け入れやすかった。これに対し、優れた儒教文明の継承者を自負する中国・朝鮮の文人政権にとって西洋文明の受容は、自分たちが体現する価値の全面否定につながりかねなかった。}(坂野・大野「明治維新」,P209-P210<要約>)

同様に武人政権ゆえとする主張は、高木不二氏、落合弘樹氏、北岡伸一氏などにもみられもので、そうした面もあるかもしれないが、私は日本と中国・朝鮮の差異は、「中国は世界の中心」という中華思想の有無が強く作用したのではないかと考える。同じ武士でも、平田国学や水戸学を奉じた人々は過激な尊王攘夷論に走っているのである。

また、朝鮮については、1863年に政権を握った大院君が落ち目にあった李朝の権威確保のため、という可能性もある。朝鮮に始めて外国船が訪れたのは1865年のロシア船で以後、66年にドイツ、アメリカ、フランス、68年にドイツ、71年にアメリカと続く。このうち66年のフランス、71年のアメリカは朝鮮が戦闘をしかけて撃退している。

さらに、開国を決断した幕閣たちは、アヘン戦争の詳しい状況を含めて多くの情報を収集・分析した上で、日本が軍事的に列強に及ばないことを認め、開国に踏み切った。こうした冷静で合理的な判断ができる人材を登用する仕組みがあったことも幸いしたのではないだろうか。

条約の効果

{ 日本がイギリスなどと締結した条約は、欧米が日本や中国を主権国家として認めたということであり、関係諸国の承諾なしに簡単に植民地化することができない、ということを意味していた。}(小風秀雅「帝国と明治維新」/講座#12、P156)

イギリスなどが中国全体を植民地化せずに、租界を作ったり、様々な要求を押し付けて「半植民地化」状態にしたのは、この制約が影響しているのかもしれない。日本はその半植民地状態にもならなかった。

外交交渉の成果註192-6

1858年にアメリカやイギリスなどと締結した通商条約の交渉にあたった幕閣は、次のような日本に有利な条件を盛り込むことに成功し、列強に外交的圧力をかけることになった。

- ・アヘン貿易を排除。

- ・開港場における永住/永代借地権は認めたが、土地の所有権は認めなかった。

- ・内地通商権の否定により、商業活動は居留地内に限定されたため、外国人商人の内地市場への参入を防ぐことができた。

(3) 明治維新が残したもの

東アジアの誕生註192-7

18世紀後半まで、ミャンマーから東のアジア地域は、清王朝と冊封や朝貢による緩やかな2国関係をもつ国々で形成されていたが、日本は鎖国により孤立した存在だった。

19世紀に入ると西洋流の主権の原理、すなわち対等な国家関係をもとにした国際秩序が持ち込まれ、従来の秩序は破壊された。日本はいち早くこの秩序をとりこんで、清朝との間に日清修好条規を結び、朝鮮との間には厳しい摩擦を経て日朝修好条規を締結した。日清朝3国は漢字、儒教、大乗仏教などの文化を共有し、東亜もしくは亜細亜と呼ばれるリージョンが創出された。

そして、日本はそのリージョンの盟主たることを目指すのである。

国民と民主の形成註192-8

幕末の政治活動を動機付けたのは西洋の侵略からの防衛という課題意識であり、王政復古と「一君万民※1」の名のもとに、庶民を国家防衛に動員しようとした。長州の奇兵隊などはその例であり、新政府発足後は武士の解体と同期して徴兵制も導入された。庶民は兵士だけでなく官吏としても登用されるようになり、身分制は解体されて万民が同等の権利を持つ「国民」となった。

一方、幕末に登場した「公議・公論」の主張は、「五箇条の御誓文」の第1条で「広く会議を興し万機公論に決すべし」により、太政官制において左院が制度化されたものの「民主」にはほど遠かった。

征韓論政変で下野した板垣退助らは、西洋の議会制度をモデルに「民主」を体現する民撰議会の設立を建白したが、それがまがりなりにも機能し始めるのは、明治憲法が発布され、第1回帝国議会が開催される1890年まで待たなければならない。また、「一君万民」において人権は制約付きでしか認められなかった。

※1 一君万民; 一人の君主にのみ権威があり、君主を除く人々はみな平等であるという主義主張のこと。江戸時代末期に幕藩体制に否定的であった吉田松陰が「草莽崛起」とともに唱えた。明治期以降は、藩閥政治の批判に用いられたほか、デモクラシーの理論的支柱ともなった。(Weblio「実用日本語表現辞典」)

不平等条約の改正註192-9

通商条約などで不平等とされている条項は、領事裁判権、協定関税、片務的最恵国待遇の3点である。不平等条約は憲法などが整備された近代的な法治国家(欧米は文明国と自称した)が、国情も不明な異文明の国との間で結ぶものであった。

日本は英米仏露などと通商条約などを締結したとき、その条約が不平等条約とは思わなかった。それが分かってきたのは、万国公法が刊行された1865(慶応1)年である。片務的最恵国待遇がどのようなものかを理解したのは、岩倉使節団がアメリカに行ったときであった。

不平等条約の改正には、"文明国"としての条件を備えたことを欧米諸国から認められなければならず、その出発点は法典の整備であった。そのため、明治新政府は中央集権体制がひとまず安定すると、憲法制定に取り組むことになる。

明治憲法が発布された直後、1889(明治22)年には米独露との間で領事裁判権の撤廃に合意し、その後、関税自主権の回復や片務的最恵国待遇の解消についての交渉が続き、不平等条約がすべて撤廃されるのは明治も終りに近づいた1911(明治44)年である。

1.9.2項の主要参考文献

- 明治維新史学会「講座 明治維新 第12巻」(講座#12),有志舎,2012年3月20日

- 坂野潤治・大野健一「明治維新 1858-1881」,講談社現代新書,2010年1月20日

- 井上勝生「幕末・維新」,岩波新書,2006年11月21日

- 三谷博「維新史再考」,NHKブックス,2017年12月25日

- 北岡伸一「明治維新の意味」,新潮選書,2020年9月20日

- 呉善花「韓国併合への道 完全版」,文春新書,2012年7月20日

1.9.2項の註釈

註192-1 2つのオマージュ

高木「明治維新はなぜ可能だったのか」/講座#12,P190・P201

註192-2 財政悪化と石高制の解体

高木「同上」/講座#12,P192-P193・P202

註192-3 政治的「柔構造」

坂野・大野「明治維新1858-1881」,P6-P7・P23-P29・P125

註192-4 西郷の三条宛書簡(8月17日発信)

高木「同上」/講座#12,P182-P185 井上「幕末・維新」,P116-P118

{ イギリス東アジア艦隊司令長官ホープは、… 日本の開港場が利用可能であれば、経費も防衛費も要らないのであり、「日本の領域のどんな一部の一時的占領でさえ」得策でない、という見解であった。…

最強の海軍国イギリスは、日本周辺海域でのロシアとの勢力均衡、大陸国家中国への橋頭堡としての海洋国家日本の地勢的位置、日本の高いレベルの国家統合と3つの条約港防衛の困難さ、そして順調な貿易の推移などを配慮しており、これらが、イギリスによる日本領土植民地化という現実的危機を相当に小さくしていた。}(井上「同上」,P117-P118)

註192-5 軍人ゆえ(?)の現実的な対応

高木「同上」/講座#12、P191 落合「秩禄処分」,P33 北岡「明治維新の意味」,P42

{ 重要なのは、リーダーが武士だったことである。… ペリーやプチャーチンを見て、日本の侍は日本は勝てないことをただちに理解した。

しかし、清国や朝鮮においては指導者は文官であった。文化の領域においては夷狄はどこまでも夷狄であって、倫理的に許されない存在だった。軍事エリートの場合のように、軍事力という客観的尺度を通じた、敵ながらあっぱれ、というような評価は生まれえなかった。}(北岡「同上」,P42)

北岡氏はこのように述べているが、昭和の軍人たちは武士ではないので"客観的尺度"を使えずに、負ける可能性が高い戦争に突入していった、とでもいうのであろうか。

註192-6 外交交渉の成果

高木「同上」他/講座#12,P152・P187-P188

註182-7 東アジアの誕生

三谷「維新史再考」,P391-P397

註192-8 国民と民主の形成

三谷「維新史再考」,P397-P403

註192-9 不平等条約の改正

小風秀雅「帝国と明治維新」/講座#12,P153-P169