| トップ | 山あるき | 山の花 | 山の用具 | 雑記帳 |

| 1.地図

2005年2月作成

当初山には、国土地理院の1/2.5万の地形図を携行していました。その後、パソコンで様々な処理を行えるデジタルマップがあることを知り、現在はこれをプリントアウトして、山へ持参しています。なお、デジタルマップそのものは、単なる数値データですから、これだけでは地図のイメージを見たり、プリントアウトすることができません。数値データを処理するソフトが必要です。私が現在使用している、デジタルマップとその処理ソフトは以下の通りです。 |

| 区分 | 名称 | 内容 | |

| 処 理 ソ フ ト |

カ シ ミ | ル 3D |

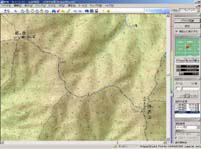

フリーウェア(無償ソフト)で、このソフトが添付されている単行本を購入するか、インターネットのカシミール3Dのホームページからダウンロードして、入手できる。私は”カシミール3D入門”という単行本を購入して手に入れた。 フリーウェア(無償ソフト)で、このソフトが添付されている単行本を購入するか、インターネットのカシミール3Dのホームページからダウンロードして、入手できる。私は”カシミール3D入門”という単行本を購入して手に入れた。単に地図の表示やプリントアウト以外に様々な機能があり、重宝している。左図はデジタルマップを表示している”カシミール3D”の画面イメージ。 有償バージョンがリリースされており、無償バージョンには標高データがデフォルトで組込まれていません。無償バージョンで標高データを組込む場合は、自分で標高データを入手してセットする必要があります。 |

|

| デ ジ タ ル マ ッ プ |

山 旅 倶 楽 部 |

有料で年間の使用料は約3千円。使用料を払うと、上記のカシミール3Dで閲覧できるようになる。全国の1/2.5万、1/4万、1/20万等の地形図がある。他にも世界各地の地形図があるが、こちらはまだ使用したことが無い。 有料で年間の使用料は約3千円。使用料を払うと、上記のカシミール3Dで閲覧できるようになる。全国の1/2.5万、1/4万、1/20万等の地形図がある。他にも世界各地の地形図があるが、こちらはまだ使用したことが無い。 |

|

| カ シ ミ | ル 3D |

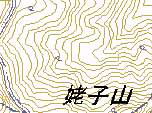

単行本の”カシミール3D入門”に添付されている東日本の地形図。上記山旅倶楽部のデジタルマップと同じことができる。山旅倶楽部と同じようなイメージだが、等高線などの形が、山旅倶楽部のそれよりゴツゴツして見える。地域や縮尺が限られているので、山旅倶楽部のデジタルマップを使うようになってから、こちらは使わなくなった。 単行本の”カシミール3D入門”に添付されている東日本の地形図。上記山旅倶楽部のデジタルマップと同じことができる。山旅倶楽部と同じようなイメージだが、等高線などの形が、山旅倶楽部のそれよりゴツゴツして見える。地域や縮尺が限られているので、山旅倶楽部のデジタルマップを使うようになってから、こちらは使わなくなった。 |

||

| 国 土 地 理 院 |

カシミール3Dで閲覧することができる。縮尺は1/2.5万だけで使用料金は無料である。カラーは市販されている国土地理院の地形図と全く同じ。メモなどを書き込んでも、背景の色に埋もれず、見やすいので、山にはこちらをプリントアウトして、持参している。 カシミール3Dで閲覧することができる。縮尺は1/2.5万だけで使用料金は無料である。カラーは市販されている国土地理院の地形図と全く同じ。メモなどを書き込んでも、背景の色に埋もれず、見やすいので、山にはこちらをプリントアウトして、持参している。標高データは含まれていないが、カシミール3Dで、標高データをリンクさせることが可能である。

実用上は全く問題ない。 実用上は全く問題ない。これだけの機能が無料で利用できるというのは魅力的である。 なお、登山道などの改訂は、山旅倶楽部の地図より国土地理院地形図の方が早い。左の上の国土地理院の地図は4年前の那須連峰の山行で道に迷った坊主沼の避難小屋付近の地図で、避難小屋の位置や周辺の登山道が改訂されているが、右の山旅倶楽部の地図は、未だ改訂されていない。 ハンディGPSで利用している地図との比較はここをクリック。 2014年4月追補

カシミール3Dで利用している国土地理院の地形図は、その後ウオッちず、地理院地図(新版)と変わった。この間、中身がどのように変わったのかよく分からないが、私の住んでいる市街地は戸建の住宅などが表示されるようになり、我家も地図上で確認できるようになった。高度データは織り込まれていないが、カシミール3Dのプラグインファイルとして提供される「日本高密メッシュ標高データ」を織り込むことが可能で、これを織り込むと陰影表示が可能になる。なお、「日本高密メッシュ標高データ」は有料だが、1260円で永久使用できるので、前述の山旅倶楽部の地図よりランニングコストは安くなる。私は現在山旅倶楽部の地図の使用を止めて、国土地理院地図に「日本高密メッシュ標高データ」を組み込んで使用している。 |

カシミール3Dは様々な機能がありますが、私は以下のようなことに使用しています。

|

| 2.マップケース

2005年2月作成

|

| 3.ハンディGPS・アプリ(登山用地図アプリはこちら) 1)ハンディGPS 2005年2月作成

山歩きを再開し、自身のことについて気が付いたことが幾つかあります。体力的な衰えは当然ですが、思い込みが激しくなり、いわゆる柔軟な考えができなくなっていることです。これが山では、導標などで予期せぬ表示が出てきたとき顕著に表れ、判断ミスを犯します。一昨年の丹沢の例がその代表的なもので、その後何回か程度の差はありますが似たようなことがありました。私は単独行が多いので、これを繰返せばいずれ事故を起こすことは間違いありません。こんなことから、自分の位置と目標地点を直接的に知ることができる、ハンディGPS(以下GPSと記載)を使用することにしました。軽く、小型且つデータ記憶容量の大きいものという観点から、Garmin社製のGeko 301を購入し、昨年登った夜叉神峠から使っています。 右上の写真がGPSと収納ケースです。このGPSには専用のケースもあるようですが、私は携帯電話のケースを利用し マジックテープで左下の写真のようにザックのショルダーベルトに取り付けて使用しています。こうすると、見た

GPSは機能が沢山あり、いろいろな使い方ができるようです。しかし、私は以下に示すような、ごく一般的な使い方が殆どです。 ○ GPSのルート機能を使った現在地の確認 ○ トラックデータの収録 ウェイポイントを適切に定めると、自分の現在地が手に取るように分りますので、私の判断ミス防止には有効であることを実感しています。 GPSは単体でもウェイポイントの設定はできますが、緯度、経度を数字で入力することになり、手間隙が大変です。更に、入力した緯度、経度のチェックはそれ以上に大変です。また折角取得したトラックデータも、自身が持つメモリーサイズの10,000点分だけです。パソコンと併用にしないと、折角の機能を生かしきれないと、思っています。 Geko301のこれまでの使用感は以下の通りです。 |

| 長所 | 短所 |

|

|

| 2010年8月追補 |

| このGPSを山で初めて使用したのが2004年2月の夜叉神峠ですから、既に6年半、100回以上の山行に使用しています。これまでトラブルは殆どありませんが、電源をオンしたあとオン・オフスイッチを押しても電源が落ちないトラブルが昨年と今年の冬のシーズンに発生し、何れも電池を一度抜いて電源を落としました。このトラブルが発生した時は、トラックデータが記録されていません。そろそろ寿命なのか、一時的なものなのか、まだ分かりません。 |

| GPSの精度について GPSのディスプレーを見ていると、その時の位置精度が表示されます。値は6m〜20m位の間で変化していますが、絶対値なのか二乗平均なのか或いは更に別の処理結果なのかは不明です。これが実際のトラックデータにどのように現れるかを示したのが、下表です。 これだけのデータで即断するのは危険かもしれませんが、木立の鬱蒼とした植林帯などのように電波の受信が十分でない場合、意外に誤差が大きいようです。 |

| 場所 | 丹沢堂平の植林帯 | 丹沢天王寺尾根上部 |

| トラック |  |

|

| 電波受信状態 | 時々”電波が弱い”とのワーニ ングがGPSのディスプレーに表 示される |

左記のようなワーニングの表 示は無い |

| トラックの数 | 以下の山行時の2.5往復分 37.丹沢三峰の登り 56.堂平の登りと下り 57.丹沢山の登りと下り |

以下の山行時の1.5往復分 37.丹沢三峰の登り 57.丹沢山の登りと下り |

| サンプリングレート | バッテリ・セーブモード | バッテリ・セーブモード |

注意事項 GPSのウェイポイントは、デジタルマップで作成していますが、デジタルマップで示されているルートと実際のルートが異なっている場合があります。これは、現地へ行って実際に歩いてみないと分らないので、少々厄介な問題です。 GPSのウェイポイントは、デジタルマップで作成していますが、デジタルマップで示されているルートと実際のルートが異なっている場合があります。これは、現地へ行って実際に歩いてみないと分らないので、少々厄介な問題です。右図は大菩薩山系の雁ガ腹摺山の例で、点線は地形図に示されているルート、赤線はGPSで得られたトラックデータ(実際のルート)をプロットしたものです。 実際に歩いている時は、予想より登りが緩いかなとぼんやり思った程度で、帰宅して、トラックデータをデジタルマップ上に表示して、初めてこれだけずれていると分りました。 |

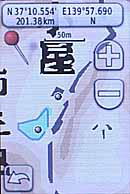

2004年2月の夜叉人峠の山行から使用していたGeko 301を買い換えました。買い換えた理由は、動作が不安定になったためです。昨年登った北海道の大雪山で、途中一時的(間宮岳〜裏旭キャンプ場間)に、トラックデータがおかしくなったり、今年2月に登った鍋割山では左下の写真のようにまともなトラックデータが記録されませんでした。いざというときのことを考えると、とても山へ持参する気にはなれません。これまで、落としたり、ぶつけたり、水に濡らしたり、と手荒な扱いはしていません。多分、経年変化なのでしょう。新しく買い換えるハンディGPSは、Geko 301と同じく、ガーミン製の製品の中から、あれや、これや考えた末、Dakota 20にしました。  これまで使用していたGeko 301と大きさを比べると、右の写真のように上から見た投影面積はあまり変わりませんが、厚さが5割ほど増えて、手に持つと細長いおにぎりを持ったような感じがします。左の写真のように、コンパス、高度、目的地までの距離、日の出・日の入り時刻等、表示機能はGeko

301同様多彩で、数十項目の中から選択することができます。 これまで使用していたGeko 301と大きさを比べると、右の写真のように上から見た投影面積はあまり変わりませんが、厚さが5割ほど増えて、手に持つと細長いおにぎりを持ったような感じがします。左の写真のように、コンパス、高度、目的地までの距離、日の出・日の入り時刻等、表示機能はGeko

301同様多彩で、数十項目の中から選択することができます。Geko 301との最大の違いは地図表示が可能なことです。これまではウェイポイント(目標地)までの方角と直線距離から現在地を推定していましたが、Dakota 20は地図上に現在地が表示されるので、紛れがありません。まだ、山では今年の冬に登った東天狗岳の1回しか使用していませんが、現在地を確認する緊張感が全くなくなり、少々オーバーな表現ですが便利すぎて五感を働かすことを忘れさせてしまいます。  Dakota 20は、国内では英語版しか販売されておらず、国内で購入した場合、そのままでは2バイト系の日本語を表示できません。しかし、日本語表示用のファイル(日本語フォントファイル)を、Dakota 20へインストールすると、日本語が表示できるようになり、Dakota 20のメニューも英語表示から日本語表示に変わります。なお、Dakota 20は、検索などのために文字入力ができますが、この文字入力は、前述の日本語表示用のファイルをDakota 20へインストールしても、日本語の入力はできません。1バイト系の英数字だけです。ただし、カシミール3Dでウェイポイントを作り、その名称を日本語で付けてDakota 20へ転送すると、これはそのまま正しく日本語が表示されます。私の場合、日本語入力ができないことに、不便は感じません。 Dakota 20は、国内では英語版しか販売されておらず、国内で購入した場合、そのままでは2バイト系の日本語を表示できません。しかし、日本語表示用のファイル(日本語フォントファイル)を、Dakota 20へインストールすると、日本語が表示できるようになり、Dakota 20のメニューも英語表示から日本語表示に変わります。なお、Dakota 20は、検索などのために文字入力ができますが、この文字入力は、前述の日本語表示用のファイルをDakota 20へインストールしても、日本語の入力はできません。1バイト系の英数字だけです。ただし、カシミール3Dでウェイポイントを作り、その名称を日本語で付けてDakota 20へ転送すると、これはそのまま正しく日本語が表示されます。私の場合、日本語入力ができないことに、不便は感じません。

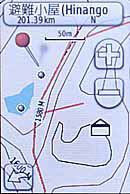

Dakota 20には、日本の地図がインストールされていますが、これはごく簡単な道路しか表示されず、使い物になりません。山で使用するには別途地図を購入する必要があります。Dakota 20にはMicro SDをセットするスロットが一つあり、地図データが記録されたMicro SDをここにセットすると、Micro SDに記録された地図を表示できるようになります。Dakota 20、というよりはガーミン製のハンディGPSには、各種用途用の地図が市販され、登山用にも何種類か販売されています。私は登山用として、現在2つ地図を所有していますが、その特徴は以下の通りです。 GARMIN GPS用日本地形図25000  媒体はマイクロSDで東日本版を、Dakota 20本体と一緒に購入した。国土地理院の25,000分の1の地形図がベースで、地図上の日本語はイメージデータにしてあるため、英語版のDakota

20でも日本語が表示される。但し、北を上にした固定表示であるため、地図の表示をトラックアップ(進行方向を上)にして地図を表示すると、南向きに歩いた時は文字がさかさまになる。 媒体はマイクロSDで東日本版を、Dakota 20本体と一緒に購入した。国土地理院の25,000分の1の地形図がベースで、地図上の日本語はイメージデータにしてあるため、英語版のDakota

20でも日本語が表示される。但し、北を上にした固定表示であるため、地図の表示をトラックアップ(進行方向を上)にして地図を表示すると、南向きに歩いた時は文字がさかさまになる。 この地図には登山道のルーティング機能があるので、目的地を決めると登山道上に目的地までのルートが表示され、且つ現在地から目的地までの距離は、登山道上の距離が表示される。また、この地図は、国土地理院の地形図の改訂に合わせて適宜改訂しており、データ更新料を払うとその時点の最新版に更新しすることができる。なお、前述の日本語表示用のファイルが媒体のマイクロSDに記録されている。 この地図には登山道のルーティング機能があるので、目的地を決めると登山道上に目的地までのルートが表示され、且つ現在地から目的地までの距離は、登山道上の距離が表示される。また、この地図は、国土地理院の地形図の改訂に合わせて適宜改訂しており、データ更新料を払うとその時点の最新版に更新しすることができる。なお、前述の日本語表示用のファイルが媒体のマイクロSDに記録されている。この地図は、傾斜表示と称して、地図を拡大して行くと、自動的に等高線表示から斜面傾斜の大きさに比例して色の濃度を変える表示に切り替わるが、この表示が極めて分かり難い。左上の写真がこの傾斜表示で、ほぼ同一場所、同一縮尺で表示した左下の「TOPO 10M Plus」と比べると、傾斜表示と等高線表示の違いが明らかである。この地図の場合、同じ場所の等高線表示は、右の写真が最大で、これ以上縮尺を大きくすると(表示画像を拡大すると)傾斜表示に切り替わる。 TOPO 10M Plus Ver.1  前述の、「GARMIN GPS用日本地形図25000」、の販売店は限られているようだが、「TOPO 10M Plus」は、販売店が沢山あり、私はヨドバシカメラで購入した。DVD版とマイクロSD版が市販されている。こちらは国土地理院の25,000分の1の地形図がベースにして、登山地図大手の昭文社(山域別の山と高原地図を出版)の調査結果が反映されているとのことで、水場やビューポイント、危険箇所などが表示される。なお、この地図で表示される山小屋は、位置情報に基づいたものではなく、概略の位置とのことだが、位置情報に基づいた山小屋をこの地図上に表示できるファイルがインターネット上で無料で入手できる。左の写真は那須連峰の坊主沼付近で、ここにある坊主沼避難小屋が表示されているが、これは前述の位置情報に基づいた位置表示ではない。 前述の、「GARMIN GPS用日本地形図25000」、の販売店は限られているようだが、「TOPO 10M Plus」は、販売店が沢山あり、私はヨドバシカメラで購入した。DVD版とマイクロSD版が市販されている。こちらは国土地理院の25,000分の1の地形図がベースにして、登山地図大手の昭文社(山域別の山と高原地図を出版)の調査結果が反映されているとのことで、水場やビューポイント、危険箇所などが表示される。なお、この地図で表示される山小屋は、位置情報に基づいたものではなく、概略の位置とのことだが、位置情報に基づいた山小屋をこの地図上に表示できるファイルがインターネット上で無料で入手できる。左の写真は那須連峰の坊主沼付近で、ここにある坊主沼避難小屋が表示されているが、これは前述の位置情報に基づいた位置表示ではない。トレースについては、前述の「GARMIN GPS用日本地形図25000」にあった登山道のトレース機能はない。但し、最近カシミール3Dに追加されたトレース作成機能を利用すると登山道に沿ったトレースが可能になる。 地図上に表示される日本語はフォントデータに基づいており、日本語表示用のファイルがインストールされていれば、地図の表示をトラックアップ(進行方向を上)にしても、文字は常に上下が正しく表示される。表示は、前述の「GARMIN GPS用日本地形図25000」よりスッキリしていて見易い。 以上より、ナビゲーション機能を重視するなら、「GARMIN GPS用日本地形図25000」、見易さ、情報量に重点をおくなら、「TOPO 10M Plus」、と言えるでしょう。 その後両者をしばらく使ってみましたが、私には、「GARMIN GPS用日本地形図25000」の傾斜表示画面から、ピークの高低や尾根筋、沢筋などをイメージすることが旨くできません。この表示の分かり難さがあるため、最近山では、「GARMIN GPS用日本地形図25000」を殆ど使用しなくなりました。 地図の新旧、つまりどちらかがより現状を反映しているのかについて、どちらが上かはよく分かりません。下記の裏燧林道では、両方同レベル(現状が反映されていない。)ですが、左上の那須連峰の坊主沼避難小屋については、「TOPO 10M Plus」は、新しく建替えられた位置に避難小屋が表示されているのに対し、「GARMIN GPS用日本地形図25000」の方は、旧避難小屋があった位置に表示されています。なお、国土地理院の地形図も坊主沼避難小屋の位置は改訂されていますが、登山道から坊主沼避難小屋へアクセスする道が、「TOPO 10M Plus」と異なっています。その後現地を訪れていませんので、どちらが正しいか、即断できませんが、当時の現場の状況やその後のインターネットでの坊主沼避難小屋の紹介記事などを見ると「TOPO 10M Plus」の方が正しいのではないかと思っています。 これまで使用していたGeko 301の電源は単4乾電池2本だったので、私は容量1000mAhの充電式乾電池を使用していましたが、コンパスオフ、バッテリー使用モードはノーマルで電池は半日ほどしか持ちませんでした。 Dakota 20は、電源が単3乾電池2本です。東天狗岳の山行では、容量2400mAhの充電式乾電池を使用していましたが、厳冬期にもかかわらず(但し、GPSはむき出しではなく保温をした。)、バッテリー使用モードをノーマルにセットして2日間使っても、まだ残量に余裕がありました。 衛星からの電波の受信性能も向上したようで、Geko 301で受信できなかった、室内の窓際でも衛星電波を受信するようになりました。 |

|||||

写真Aでは、左下から右上へかけて表示されている斜めの赤い実線のうち、上側がマップ上の登山道で下側が実際に歩いた時に取得したGPSの軌跡、つまり現在の実際の登山道です。 写真Bでは、左下から右上へかけて表示されている点線がマップ上の登山道で、水色の実線が実際に歩いた時に取得したGPSの軌跡、つまり現在の実際の登山道です。 何れの地図もマップ上の登山道は実際と異なっており、右下の国土地理院の地形図(電子国土基本図版)と同じです。国土  地理院の地形図は、日々改訂されており、以前マップ上の登山道と実際の登山道が異なっている例として記載した雁ガ腹摺山の登山道は、改訂されています。それでも、マップ上の登山道が現状と異なっている事例は多々ありますので、Dakota 20のように、地図上に現在地を表示できるからといって、全面的にこれに頼るのは、少々危険です。このケースでは、どの程度の違いがあるのかザッと当ってみたところ、最大で180mほどの違いがあります。180mは大変大きな違いで、もし私がよく行く冬の八ヶ岳の樹林の中などで道に迷い、マップ上の道を信じて実際のルートとこれだけ異なっているところを歩き出したら、遭難はほぼ間違いないでしょう。 地理院の地形図は、日々改訂されており、以前マップ上の登山道と実際の登山道が異なっている例として記載した雁ガ腹摺山の登山道は、改訂されています。それでも、マップ上の登山道が現状と異なっている事例は多々ありますので、Dakota 20のように、地図上に現在地を表示できるからといって、全面的にこれに頼るのは、少々危険です。このケースでは、どの程度の違いがあるのかザッと当ってみたところ、最大で180mほどの違いがあります。180mは大変大きな違いで、もし私がよく行く冬の八ヶ岳の樹林の中などで道に迷い、マップ上の道を信じて実際のルートとこれだけ異なっているところを歩き出したら、遭難はほぼ間違いないでしょう。ところで、実際の現場で、この程度のマップ上の道と実際の道の違いが分かるのでしょうか。Dakota 20を持っていれば、現在地がマップ上の道とは異なっている所に表示されるので、一目で分かります。しかし、紙の地図だけの場合は、どうなのでしょうか。裏燧橋を過ぎてから、登りの勾配が明らかに異なるので分かるはずだ、といえるかもしれませんが、それはこのような画面があるから言える結果論であって、実際の現場で持っている紙の地図、特に前述の昭文社が発行しているガイドマップなどでは、絶対に分かりません。そういう意味では現在地を地図上に表示するDokota 20の威力は絶大です。 |

|||||

Dakota 20のファームウェアがバージョンアップされたので、これをインストールしたところ地図画面の表示が写真のように変わりました。高度やウェイポイントまでの距離など4つの項目がオーバーレイされます。表示される4つの項目は、30項目以上の中から選択可能です。このオーバーレイは、地図をスクロールすると消えます。 Dakota 20のファームウェアがバージョンアップされたので、これをインストールしたところ地図画面の表示が写真のように変わりました。高度やウェイポイントまでの距離など4つの項目がオーバーレイされます。表示される4つの項目は、30項目以上の中から選択可能です。このオーバーレイは、地図をスクロールすると消えます。また、ファームウェアをバージョンアップしてからは、GARMIN GPS用日本地形図25000の傾斜表示が無くなり、通常の等高線表示のみとなりました。 Dakota 20には、これまで雪道で2回助けられています。最初はニュウ、次は大雪山です。いずれもトレースを見失いましたが、迷うことなく正しいルートに戻ることができました。以前使っていたGeko 301では、正しいルートに戻るのに、四苦八苦したと思っています。 なお、このDakota 20は販売が終了したのか、或いは終了が近いのか、インターネットで、ガーミンGPSの販売店を調べてみると、Dakota 20に対しては、販売終了、在庫切れ、などの表示がされているショップが目につきました。 |

|||||

|

カシミール3Dの最近のバージョンアップで、トラックデータを作成する機能が追加されました。この機能を利用すると登山道のトレース機能がないTOPO 10M Plusでも、登山道をトレースしながらナビゲーションを行うことが可能になります。 具体的には、少し手間はかかりますが、カシミール3Dで前述の新しく追加された機能を用いて登山道に沿ってトラックを作成し、これをDakota 20へ転送して、Dakota 20にあるトラックバック機能を使うと登山道に沿ったナビゲーションが行われ、最終地までの登山道に沿った距離や予想到着時刻、登山道からの逸脱距離などをDakota 20で表示することができます。 昨年TOPO10M PlusがVer.2へ、今年4月にGARMIN GPS用日本地形図25000が日本高精密地形図と名称を変更して、それぞれバージョンアップされました。いずれの地図も未だ新しいバージョンを使用していませんので、具体的にどのように変わったのかは分かりません。表示される情報は増加したようですが、登山道に沿ったトレース機能などの基本機能に変更はないようです。 |

|||||

|

鳥海山を登った後、何年かぶりにDakota 20の電源を入れたところ衛星捕捉ができません。当然ですが、衛星を捕捉しないと位置確認やナビが機能しません。最新版のファームウェアのインストール他自分なりに気が付いたトラブルシュートを試みましたが回復しません。ガーミンジャパンのカスタマーサポートにも電話しましたが、Dakota

20はサポートしていないとのことなのでDakota20の機能回復は断念しました。 ハンディGPSは、Geko 301及びDakota 20と2つのモデルを使ってきましが、Geko 301は概略8年、Dakota 20は概略7年で使用できなくなりました。ハンディGPSはこの辺りが製品寿命なのかもしれません。エレクトロ製品は壊れなくても性能・機能の陳腐化、時代遅れなどで捨てられて行くのでしょう。 Dakota 20で初めて画面の地図上に現在位置が表示されたときの驚きを忘れられません。ガーミンからはまだ複数のハンディGPSが販売されています。しかし今はスマホのアプリでその機能を代替できますので、次の山行からはスマホのアプリを使用するつもりです。 |

|||||

2)登山用地図アプリ 2022年8月作成

登山用地図アプリのジャンルで人気があると言われているアプリを幾つか試用しました。ダウンロードする地図の扱い易さ、山中の行動時の使い易さ、カシミール3Dとのデータ交換が容易などから、迷うことなく「スーパー地形」を購入しました。千円札1枚に満たない価格で(1回払いでサブスクリプションではありません。)、すべての機能が無期限に使用できます。画面サイズ、地図の見易さ、行動中に確認できる参照情報の多さ・見易さ、トラック処理に関する機能の豊富さなども、Dakota

20より格段に上です。価格もハンディGPSと比べれば桁違いの安さです。ハンディGPSを再び使う気はもう起きません。

◎使用したスマホは、iPhone SE2(購入後約2年強使用、バッテリーの最大容量は94%) ◎行動開始から終了まで約10時間、「スーパー地形」を使用してトラックを記録 ◎「スーパー地形」でトラック記録中は、Iphoneの機内モードをON、BluetoothはOFFに設定 ◎行動中は適宜「スーパー地形」画面で自分の位置を確認 ◎昼食時、約1時間トラックの記録を中断 ◎中断中、機内モードをONにしてLine、メール(ここは通信可能圏)を使用 ◎iPhoneで数枚写真を撮った(Lineに使用するため) ◎使用開始時満充電したバッテリーの残量は、使用終了時45%だった アプリの「スーパー地形」の場合、自分の現在地を緯度経度とあわせて国土地理院の地図とGoogleマップに表示して、Lineやメールで簡単に送信できるので、この機能を便利に使用しています。例えばLineを使えば連絡先が複数であっても簡単に連絡できるので、下山した時この機能を使って我家から独立した子供達にも現在位置を送信し、無事下山した連絡代わりにしています。 |

前へ このページの先頭へ 次へ