| トップ | 山あるき | 山の花 | 山の用具 | 雑記帳 |

|

4.登山靴

2005年2月作成

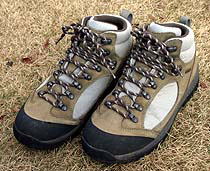

登山靴は、山登りを再開する際、雨具やザックと共に一番最初に購入した山の用具の一つです。その後昨年秋に1足買い足して、現在は2足の登山靴を使用しています。一方は主として無雪期用、他方は主として雪山用ですが、はっきり区分して使っているわけではありません。

ヌバックは新しいうちは見栄えが良いのですが、傷がつき易いと共に、汚れおとしも少々面倒なところがあります。この靴は手入れが煩わしいのですが、ある意味ではいい暇つぶしになるので、満足して使用しています。

山の用具の多くは、私が山から遠ざかっている間に、軽量化が進んでおり、ヘッドランプや食器などのチタン製品の軽量化のレベルは、目を見張ります。しかし雪山用の登山靴に関しては、何でこんなに重いのか、不思議でなりません。アイゼンの構造にも問題がありそうですが、それだけでは無さそうです。これから、ますます中高年の登山者が増えると思われますが、これらの登山者に片足が1kgを越えるような靴を使わせるのは、いかがなものかと思っています。

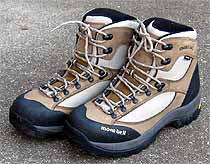

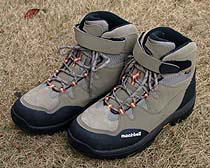

しばらくカタログや行きつけの山の用品店であれこれ物色して、左の写真の靴を2008年6月にモンベルで購入しました。軽さを第一に考えたのでファブリック製の靴の中から選びました。モンベルには更に軽いモデルがあり、そちらを購入する積りでショップに行ったのですが、売り切れでした。次回生産まで1年待たないと入荷しないとのことなので、この靴を購入しました。最初に使用した御座山では、途中でバテてしまって、頂上まで行くことが出来ず、必ずしもゲンのよい靴とは言えないかもしれません。まだ、足に完全になじんだ感じはありません。下りで足の指の爪先を痛めることが多く、今私の足は両足とも親指と小指の爪の下に内出血の跡が残っています。 この靴を使い出して、約1年の間に3回左足首をひねりました。最初は昨年9月の那須連峰で、登山2日目の午後、左足首を外側にひねり、足首がパンパンにはれました。帰宅後の医者の診断は捻挫で、シップ薬とテーピングによる治療を受けました。2回目は昨年12月の畦ヶ丸で、この時は沢沿いの道を歩いている時、前述の那須連峰の時と同じように左足首を外側にひねりました。幸いこの時は、痛みが数日残りましたが、足首が腫れることは無かったので、医者の治療は受けませんでした。3回目は今年10月の小川山で、下山時に濡れた木の根に足を乗せてスリップ、転倒して左足首をひねり、とうとう骨折(左足外側くるぶしの骨折)の憂き目に会いました。たまたまなのか、年齢のためか、あるいは靴のためか、このところ頻発した足首をひねる原因について未だ確信は持てません。しかし、この靴に変える前は山中で一度も足首をひねったことがありませんので、この靴をかなり疑っています。この靴は、カタログ上ではミドルカットタイプですが、靴の丈は、ここに記載した靴の中では最も低く、その分足首が曲がり易いので、歩きやすく感じます。一方、これは当然ですが、足首のガードと言う観点では、最も能力が落ちます。歩き易さの観点から、靴丈は低い方がよいと思っていたのですが、これだけ足首をひねるようになると、靴丈について考え直さないといけないのかもしれません。

これまで無雪期の山歩きに使用していた上の写真の登山靴(モンベル・ダイオカブーツ)のソールが磨耗して滑りやすくなったので、買い換えました。ダイオカブーツを初めて使用した御座山の山行では、バテて山頂まで行けなかったり、この靴で登った小川山では骨折したり、とダイオカブーツは私にとってはゲンのよい靴とはいえませんでした。ダイオカブーツはその軽さに惹かれて購入しましたが、実際の使用面では、靴紐の締め具合が難しい靴でした。締め方が少しでも緩いと下りで足の爪先を痛めて爪の下に内出血を起こします。かといって、締め上げると足の甲が圧迫されて、歩き始めるとすぐ痛み出します。甲の部分を気持ち緩め、足首より上、具体的には上から3つ目のホックまでをきつく締めるなど、締め方に工夫をしてみましたが、最後まで、つま先を傷

私が登るような山の登山靴はモンベル製で十分と思っていますので、新しい靴は、モンベルの製品の中から、選びました。靴に限らずモンベル製品は、他メーカーの製品に比べ、 割安感があります。重量やこれまで使用していたダイオカブーツの使用感から、購入したのは、ハイカットタイプのツオロミーブーツです。1足分の重量は1.59kgで、ダイオカブーツより2割ほど重くなりました。内側の足首のくるぶし付近の靴底から靴のトップまでの内矩寸法は上の表のとおりです。この靴は、大雪山の山行で始めて使用しました。幸い足の爪先をいためたり、靴擦れなどのトラブルは起こしませんでした。すべり難さは、靴が新しいためか、前の靴が古くなって滑りすぎていたためか、抜群と感じました。まだ使用実績が殆どありませんので、結論めいた感想は述べられませんが、前述のダイオカブーツよりはぴったり感があります。

先日、北八ヶ岳の山行で始めて使用しましたが、−20℃の雪山でも靴下1枚で足先の冷たさは感じませんでした。また、アイゼンは簡易アイゼン、10本爪両方を使用しましたが、こちらも問題は全くありません。靴全体が足を締め上げる構造ではないようで、靴紐を通常のイメージで締めると、靴の中で足が遊ぶ感じがあります。10本爪のアイゼンをつけても、重量は片足で1kgを僅かに超える程度で、この軽さがなんといっても魅力です。 |

|

5.簡易アイゼン

2005年2月作成

これを見て自分用に購入したのが写真の右側の簡易アイゼンで、昨年蛭ヶ岳に登った時、初めて使用しました。若い時は、簡易アイゼンなどと馬鹿にして使ったことが無く、この時が私も初めての使用でした。つま先とかかとに体重がかかると滑るので、歩き方に少し工夫がいりますが、林道などの比較的緩やかな斜面であれば、効果は抜群です。春先に多い雪融けの泥田道でも、滑り止めに有効な用具です。軽いのも、私には魅力があります。ただし、斜面が少しきつくなると、全く効果は無くなりますので、過信は禁物です。 写真の簡易アイゼンは、左右いずれも本体は同じで、バンドとアンチスノープレートが異なります。左はバンドが布製、右はゴム製です。靴への取り付けは、左の布製のバンドの方が簡単です。右のゴム製のバンドは靴と簡易アイゼンの間の隙間を通して、バンドの先の留め具を金具に掛けなければならないので、ある程度の力とコツがいります。

なお、上の写真の左側の簡易アイゼンは、急な片斜面をトラバースするよう場合、アイゼンが靴から外れやすくなり、きちんと靴に付けたまま歩くのがむ難しくなります。2013年にニュウへ登った際、息子が使用したのですが、前述のようなことになり、少々往生しました。 |

| 6.アイゼン、スノーシュー

2005年2月作成

山登りを再開して、初めてアイゼンを使用したのは、丹沢の烏尾山へ登った時です。この時は前述の簡易アイゼンの項でも述べましたように、雪道ではなく泥田の道の滑り止めのために使用しました。その後しばらく使用する機会が無かったのですが、昨年弟と蛭ヶ岳に登った時に使用しています。現在使用しているアイゼンは2セットで、一つは私が20代の頃購入した門田の8本爪の鍛造アイゼン、他方は昨年購入した登山靴に合わせて今年の2月に購入したカジタックスの10本爪のプレスアイゼンです。 |

|

|

| カジタックスLXT-10、10本爪 | 門田、 8本爪 |

| 重量:730g(1足分) | 重量:786g(1足分) |

| いずれも写真上側がトウ、下側がヒールである | |

| 門田 8本爪 上の写真の右側のアイゼンです。このアイゼンは、私が冬山を始めるとき、ピッケルと共に購入しました。購入したのは、昭和42年の暮れだったと思いますので、かれこれ40年ほど昔に購入したことになります。門田の鍛造製で素材

2008年1月追補

アイゼンバンドは昔同様、2本締めを購入して使用していたのですが、締め付けに手間がかかったり、アイゼンから分離しているトウ部分を締めるバンドを紛失しそうになり、と少々使い難いところがあったので1本締めタイプに変更しました。2本締めに比べ、締めつけは簡単になったのですが、靴をアイゼンにセットするのに手間がかかるようになり、使いやすさという観点ではあまり差はありませんでした。但し、バンドの重量が60gほど軽くなったので、カジタックスの10本爪と遜色のない重量になりました。カジタックス 10本爪 上の写真の左側のアイゼンです。登山靴の項でも述べましたが、折角購入した雪山用の登山靴に、それまで使用していた門田のアイゼンが取り付けられなかったので、横浜の鶴見にある「石井スポーツ」でこのアイゼンを購入しました。軽いアイゼンが欲しかったので、8本爪を購入するつもりで、山の用品店に行ったのですが、見せてもらった8本爪のアイゼンがあまりにも貧弱に見えたので、あれこれ見比べた中でこれに決めました。10本爪のアイゼンの中では、トウの部分の投影面積が最も大きく、雪氷面に立った時、一番安定感があると思えたからです。十二ヶ岳で初めて使用しました。このアイゼンの取説には、”氷雪上以外で使用すると爪が折れ曲がったり、アンチスノープレートは傷付いたり破れる事もありますので配慮してご使用ください”、とありました。アイゼンの構造からすれば、こう言わざるを得ないのでしょうが、厳冬期の厳しい山行の場合、こんなことを守っていられるのかなと、思いました。 以前、山の用品店の店員と雑談した際、底が柔らかい靴にアイゼンを付けると、アイゼンが壊れると言われ、怪訝に思ったことがあるのですが、このアイゼンの構造を見て、合点が行きました。このアイゼンは、靴底が曲がると、ヒール部とトー部を結合しているジョイントバーや結合部に大きな曲げ応力が作用する構造です。アイゼンは一度買えば一生モノという思いが私には強かったのですが、このアイゼンを見てからは、アイゼンは消耗品という考えに変りました。私は懐古主義者ではないつもりですが、殆どの山の用具が進歩している中で、アイゼンだけは昔の方が、強度面と一部の機能面で優れていたと思いました。でも、私が所有している門田の8本爪を作れる鍛造職人は、もう居ないのでしょう。 |

| スノーシュー 2009年1月作成

登山靴の項でも述べましたが、こんなに重いものを足につけて歩いたら、すぐにバテてしまい、とても雪山歩きを楽しむことなど出来ません。スノーシュー選びは、結局重量のみが可否判断になり、その結果購入したのが上の写真の製品です。カタログの重量は0.89kg/セットですが実測重量は0.93kg/セットでした。全長56cm、幅20cmで、スノーシューとしては小型です。耐荷重は86kgで、あまり重い荷物を背負って使用することは出来ませんが、私は冬でもザックの重量はせいぜい10kg+αですから、私には十分です。足を上げるとヒールが下がるタイプで、雪上ではヒールを引きずって、歩きます。 先日、北八ヶ岳初めて使用しました。浮力は思ったほどではありませんが、つぼ足やアイゼンで雪上を歩く時のように、雪を踏み抜くことが無く、潜る深さが一定になるので、快適に歩けます。  加水分解 加水分解3年ぶりに山歩きをする準備の一環で、山の用具を調べたら、スノーシューのヒールトラップ(右写真の赤円内の黄色のバンド)が加水分解を起こしていました。購入したモンベルに持参して修理可能か否か調べてもらったところ修理可能とのことなので修理(見積金額3.300円)を依頼しました。1カ月足らずで修理が終わり、先日店頭で受領しました。追加修理、追加金額はないとのことでした。 このスノーシューは10年以上前の購入、しかも他メーカー(ATLAS)の製品にも係わらず、店頭でメンバーズカードを提示すると修理の可否、修理納期、見積金額等を説明してくれて、ほぼその通りに修理が終わりました。 モンベルの用具に対する修理サービスはDakota 20の修理で経験したガーミンジャパンの修理サービスよりずっと高いレベルにあると思いました。 |

前へ このページの先頭へ 次へ